无处安放的叙利亚

美国当地时间4月13日,美军联合英法对叙利亚实施“精准打击”,以作为对叙利亚“化武袭击”的回应。14日,美国数十座城市的市民抗议美国总统特朗普对叙军事打击。

叙利亚,一个遥远而模糊的国度。

早在公元前3000年,叙利亚就有城邦国家存在,自前8世纪起,先后被亚述帝国、马其顿帝国、罗马帝国、阿拉伯帝国、欧洲十字军、埃及马穆鲁克王朝和奥斯曼帝国统治。第一次世界大战后沦为法国委任统治地。1946年4月17日获得独立。

历史的巨轮走到今天,叙利亚现实状况之复杂远超一般国家。一方面,在国际上它是一个弱国家,另一方面,在国内又实施高压统治。在情感上,有观点同情它,也有观点控诉它。

然而,远在中国,我们对叙利亚的印象停留在军事和政治等宏大叙事层面,比如被军事打击了,政府与叙利亚反对派产生了武装冲突。这片土地上的普通人是怎样生活的?他们是(国际国内)军事冲突和(国内)高压政治的实际承受者,更是一个一个鲜活的生命。我们试图去寻找那些在战火和流亡中挣扎的叙利亚普通人的故事,希望从中理解他们的生活图景,他们的日常,他们的思考、爱和自由。

“人间若有天堂,大马士革必在其中;天堂若在天空,大马士革必与之齐名。”这是阿拉伯人流传的一个谚语,但如今,天堂已成炼狱。

叙利亚,这个曾经安宁平静的文明古国,历经七年旷日持久的连绵战火之后,如今遍体鳞伤,城市满目疮痍,古迹摧毁殆尽,百姓家破人亡、流离失所。一个个原本鲜活的生命,在战争的阴霾下,变得灰暗凋零,看不到未来。

2017年5月,被空袭的城镇

炮火下的日常

4月15日是空袭后的第一天,大马士革市内多地的超市、水站、电信营业厅等都运转如常,大部分商铺都选择开门迎客,学校也照常上课。

此前一天,部分大马士革市民因担心西方国家再次发动攻击而囤积食物和日用品。42岁的杂货店老板拉米说:“14日一整天来买东西的人比较多,下午货物有点供应不上来。不过到15日白天就没什么问题了。一来大家的情绪有所缓和,二来供货商们都及时派车送货。”

在马扎和沙姆中心等大型超市,客流量与平时差不多。由于有政府补贴,面粉、大饼等主食的价格相对稳定。

人民日报记者宦翔自2013年至2017年常驻叙利亚,他常驻的时间段正值“叙利亚危机剑拔弩张的顶峰”,“叙总统巴沙尔在俄罗斯的帮助下逐渐坐稳位置,但又不断面临挑战”。

战火纷飞之下,叙利亚人已经习惯在一种非常不确定性的环境中生存。“曾经有一段时间,每天都会有反对派的迫击炮袭击大马士革,甚至市中心也不能幸免。但对于当地人来说,这已经是生活的一部分。看到迫击炮袭来,甚至有人开玩笑说,‘今天又放炮仗了’。”在宦翔看来,当地人的心态已经很平淡,甚至有些麻木,他们也没有什么防护措施,听天由命,“在叙利亚,死于非命可以说是很正常的一件事”。

年轻的留守者

2017年年底,瓦利德和他的中产阶级朋友们选择留守在祖国。对他们来说,留守是得以维持个人体面以及熟悉生活方式的仅有选择。他们熟悉的生活正在一点点地走向瓦解,与此同时,未来却依旧晦暗不明。

28岁的瓦利德属于大马士革并不罕见的一类留守者:中产阶级。拥有新闻学硕士学位并精通英、法两种外语的技能,使他很容易从欧洲通讯社得到短期合同。

“我的许多老同学、亲密朋友和亲属都已抵达欧洲,但我选择留下,”这个略显疲惫的年轻人突然有些激动,“我是新闻学硕士,不愿在德国作为卡车司机或者烤肉小贩度过余生。留在这里依然有随时被征召入伍的风险,但至少维持着表面上的‘体面’。我有能力赡养父母和妹妹,也会因为工作的专业性受到尊重,而难民的身份将使这种尊重荡然无存。我仍在祈祷和平能尽快到来,但和平之上的内心安宁或许永远不会到来。”

然而体面并不是无代价的。随着征兵门槛的下降,一度试图逃逸于内战之外的瓦利德如今也面临被强行送上火线的风险。这位大马士革大学的毕业生没能获得2018年秋季入学的博士候选人资格,而他与几家欧洲通讯社的雇佣合同在2018年春天到期。这意味着在半年左右的时间里,他随时都有可能接到入伍通知书。

1/逃难出境的难民,身后是战火是死亡,面前是冷冰冰的铁丝网

2/7岁的艾哈迈德在匈牙利和奥地利边境上的路旁休息,他的家被炸毁,弟弟也丧命。如今,他和其他家人来到欧洲,睡在公交车站、路边甚至森林里

这使得他时时流露出恐惧和绝望:“整个硕士班里只有我一个男生,大部分年轻人要么已经战死,要么逃去了国外。因为教师数量严重不足,我已经给大一新生们代教过几个月的公共课了。我只想做个记者,不想当屠夫。难道除了杀人和被杀,在这个国家已经没有其他出路了吗?”

在2011年内战爆发之后的叙利亚,既得利益集团的边缘人以及完全的赤贫者成为了最主要的出逃者。叙利亚外交部前发言人杰哈德·马克迪西属于前一类:“在外交部任职的那些年,我就像是个被强行指定了委托对象的律师,绞尽脑汁为政府做口舌上的辩护。如今,我终于可以像个真正的外交官那样说话和行事了。”

毕竟,无论是联合国还是反对派,都会需要这位法国国家行政学院高材生的专业知识和丰富经验。而对那些在威权统治的余烬下忍耐了数十年的底层民众,尤其是逊尼派穆斯林来说,战争给予了他们逃离简陋的山区住宅和面容严峻的征兵官员,在另一个国家开始新生活的机会——当阿萨德政权尚有足够的暴力资源役使其人民时,类似的机会是不存在的。

3/把摄像机镜头当做枪口而举手投降的小女孩

4/在地上画一个妈妈,假装躺在她的怀抱

5/土耳其边境上的叙利亚难民

意味深长的是,体力和健康状况更佳的青壮年男子成为了第一批出逃者:他们被紧急征召入伍的概率更大,因之离开的愿望也更迫切。随后是他们的妻儿和家人,再接着是变卖了房屋和家产、将最后一个叙利亚镑也支付给“蛇头”的中年人。在校学生、和父母失散的年轻女性以及多病的老年人被遗弃在了大马士革,使得当地男女比例达到了1∶7的悬殊数字。

瓦利德说,“人口学家年复一年地渲染叙利亚的人口爆炸,他们意识不到,因为这场内战,若干年后这里将不再有新生儿。”

而对瓦利德和他的朋友们来说,留守意味着亲眼目睹他们熟悉的国家陷入“一切人反对一切人”的霍布斯式自然状态。从逊尼派名城霍姆斯逃出的年轻音乐家萨利赫说:“内战爆发以前,我们还能用沉默回避表态。但在战争开始后,AK-47和火箭弹强迫我们公开站队。”在威权统治下,逊尼派、什叶派、德鲁兹派穆斯林和基督徒都不过是权利被剥夺的受压迫者;但在内战全面化之后,来自国外的“圣战者”却要求他们按照教派差异区分敌我,相互展开厮杀。

“在霍姆斯被围的那些日子里,城外的政府军向市区开炮,而控制内城的各派反政府武装和民兵也没有一天停止过自相残杀,”萨利赫回忆道,“我看到了范德卢特神父的尸体。他是一位在霍姆斯居住了三十多年的荷兰老人,耶稣会士,自愿留在危城中帮助受困的平民,却被自诩为‘解放者’的‘基地’组织武装人员杀害。而在包围霍姆斯的政府军士兵中,有许多本身就是逊尼派穆斯林。我不知道该把这一切归咎于哪个派别、哪个人。因为在那座城市,所有人的手上都沾过血。”

6/帕尔米拉古城遗迹中拥有两千年历史的凯旋门,于2015年10月被IS摧毁

7/帕尔米拉古城中的贝尔神庙,于2015年9月被IS摧毁

身在他乡的异客

2017年11月24日,叙利亚人亚瑟和他的大儿子巴沙尔来德国整整两年。他们在自己柏林的住所—— 一栋集体宿舍的窄小双人间里吃了顿晚餐:有按叙利亚口味做的土豆泥、肉球、小番茄和馕饼,还有一盒从超市买来的德国橘子汁。

战争的阴影一直把他追到了柏林。就在难民之家附近,他几次遇到为伊朗和土耳其等国家不知名的武装力量招兵马的人,“兄弟,当什么难民啊,到我这来,给你的钱比德国人给的多。”他很害怕。在叙利亚,他看够了战争中不同派别投下的炸弹,他只是个在乡下以卖诺基亚手机为生的男人,想过平静的生活。

2015年秋天,他的村庄被夷为平地,他下定决心要来德国。跟家人在土耳其边境走散后,他独自带着巴沙尔上了“蛇头”的船,从土耳其渡海到了希腊,后来他们又经过了马其顿、塞尔维亚、匈牙利、奥地利,从德国南部城市慕尼黑入境,在拥挤混乱的人群中坐上了政府随机分配去向的巴士,下车后才知道到了首都柏林。

叙利亚作家基娅一开始没有打算来德国。她生活在大马士革一群有明确政治主张的人中间,他们以非暴力街头抗议的方式表达意见,她曾经因此而坐过四次牢。她在2013年离开了叙利亚,那是内战爆发后的第三年,她的朋友们大部分都进了监狱,或者已经被杀掉。作为他们中的一员,基娅收到了很多死亡威胁,她想活下去。

她原本打算逃到一个中东国家,先去了邻国黎巴嫩,这个国土面积仅有叙利亚的5%的国家,当时已涌入100多万叙利亚难民,她申请居留权失败了;之后又通过游客签证到了迪拜,因为她的政治立场,支持叙利亚总统阿萨德的迪拜当局拒绝给她工作签证。

这之后,她意识到欧洲可能是她最后的希望。2015年,在瑞士朋友的帮助下,她通过参加国际会议拿到合法进入欧洲的申根签,会议结束后在德国提交了政治庇护申请。

亚瑟和基娅以不同方式汇入到让这个国家猝不及防的巨大人潮之中。

两年之中,亚瑟父子过着极度简单的生活:巴沙尔去听障儿童的特殊学校上学,亚瑟去上得到难民身份的人必修的“融合课”——包括德语和德国基本知识,其余大部分时间,父子俩就待在宿舍四目相对。根据法律,他们目前必须一直待在柏林,而且每晚10点以前必须回到宿舍。

父子俩现在每月有757欧元的难民救济金,这笔钱跟2017年德国各地单身失业人士救济金的平均数额差不多,但区别在于前者不用自己付房租。亚瑟为了省钱,每天自己做饭。他希望在这里尽快开始自己挣钱,把还留在叙利亚的妻子和其他儿女接来。

这意味着他在德国还要继续通关:再过十几天就要考德语B1水平考试,通过了才能在德国找实习的工作,之后是难度翻倍的B2考试——通过了它才有资格找工作。“真希望明天就开始工作”,他反反复复地说。

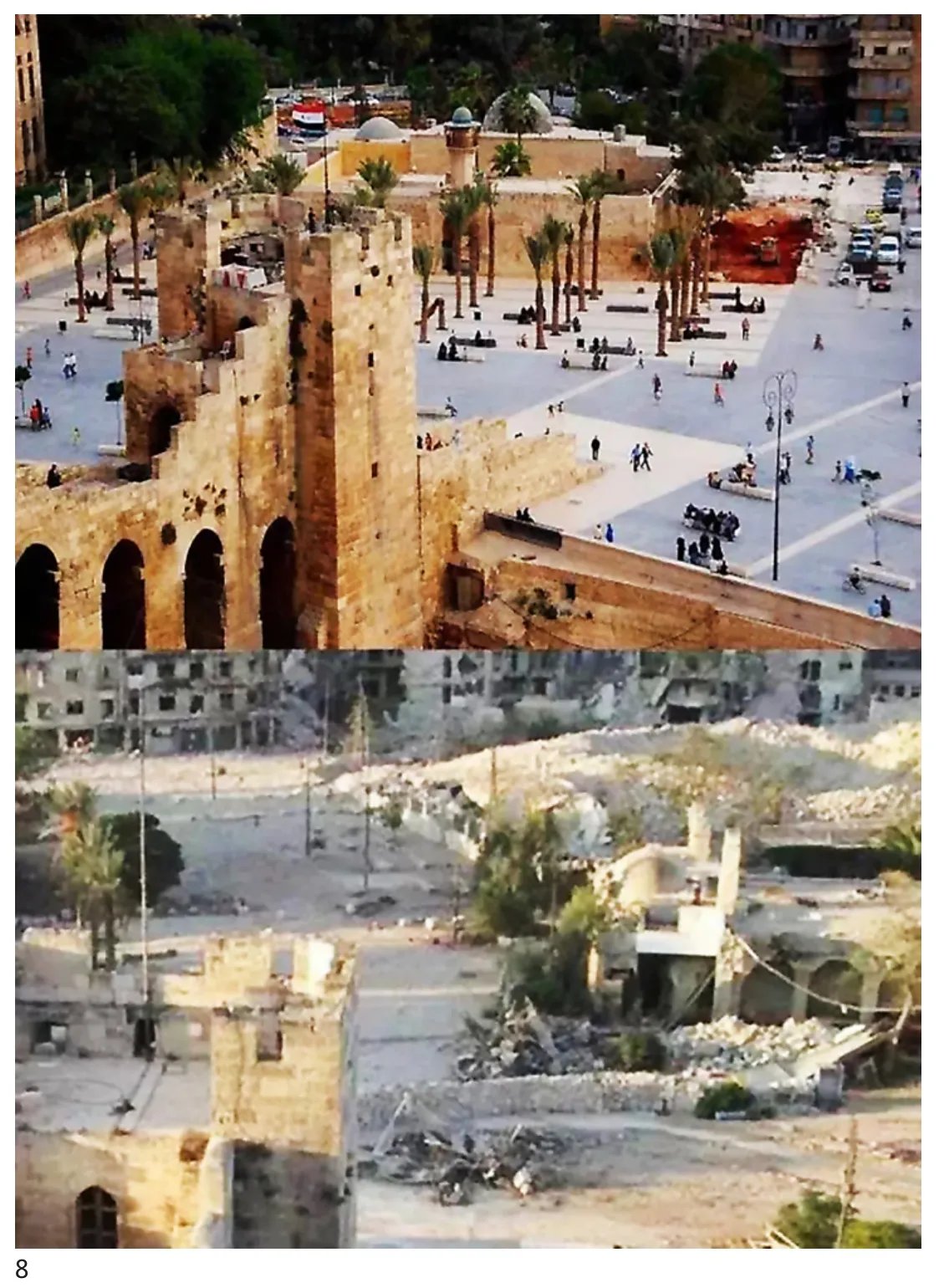

8/曾经人山人海的广场如今颓败不堪

相比之下,已经开始工作的基娅活得要更自在一些。她在柏林一家帮助阿拉伯移民融入社会的公益机构“Handbook Germany”做全职编辑,在工作中交了许多朋友。她还会在每周六下午,给柏林的一些博物馆做阿拉伯语导览员。另外,她还继续用阿拉伯语给孩子们写有叙利亚风物人情的探险故事,主角都是很野的小女孩。

“我已经有一段时间没有从德国政府那里拿钱了,现在的房子也是自己租的”,这个神采奕奕的女人一直强调自己自食其力的状态,她极力要摆脱“总是点头哈腰说谢谢的受助者”的身份。

叙利亚插画师迪埃拉已经得到了法国政府的政治庇护,因为在柏林一家独立新闻调查机构申请到了6个月的奖学金,她可以在这座城市住上半年。

这个笑声爽朗、喜欢摇着裙摆、和着雷鬼音乐跳舞的姑娘,在提到叙利亚的现状时会突然流泪。“我的心里总是怀着罪恶感,觉得自己在欧洲过着安全舒适的生活,而我的朋友们却还在叙利亚苦苦抗争”,她说。2013年离开大马士革时,她以为几个月之后就会回来。后来在她被迫辗转迁徙的日子里,她慢慢知道,弟弟在战争中死了,他被政府军抓去打仗,落入了反对军手里,逃跑时踩到了地雷。

为了平复歉疚和伤痛,她一路上不停地画画,而且分文不收:给黎巴嫩的难民营创作过壁画,给柏林的公共建筑设计壁画,为还在叙利亚的朋友们画地下杂志和宣传资料的配图,还要创作关于叙利亚内战中儿童教育的绘本小说。

亚瑟眼里的德国“又慷慨,又尊重人”,他欣赏这里的科技和民主制度,抱着战火平息之后“把科技和民主带回去”的愿望。基娅时刻感觉到自己跟欧洲文化格格不入,巴以冲突也让她对西方国家缺乏信任——更何况把犹太人大批送到巴勒斯坦的正是纳粹德国。迪埃拉喜欢欧洲,也想念叙利亚,但因为在网上发表政治讽刺漫画,她已经上了阿萨德政府的黑名单,可能回不去了。

他们都曾经尝试过待在离家更近的地方,但这些难民早就人满为患的国家更没有给他们留下来的希望。无论如何,眼下的生活可能是他们唯一的依凭。

跨不过去的边境线

尤塞夫一家是从叙利亚逃往土耳其的390万人中的一员。叙利亚难民在欧洲与中东世界的分布状况中,以土耳其接纳的叙利亚难民人数为全球之最。

15岁的尤塞夫在难民聚居区的一家饼店打工,是店里年龄最小的员工。但他是家里最年长的孩子,家里维持正常的生活已经非常艰难,更难拿出足够的钱供他上学。作为家里的老大,他不得不选择辍学工作。而尤塞夫认为,土耳其学校的老师并不友好,不仅朝他们吼叫,有时候甚至拳脚相加。

现在家里出来工作的不仅是他和父亲,还有他年仅11岁的弟弟。

尤塞夫会说一两句英语,他说,他之前在叙利亚上学时学过一些英语,他喜欢学习英语,因为这样他可以和外国人交流。他说:“我想回到叙利亚,我想去上学。”

在土耳其,像尤塞夫这样的童工很多,他们的工时和正常的成年员工一样长,但是他们得到的工资只有成年人的一半。

如果没有战争,尤塞夫本该和大多数孩子一样,在中学继续学习文化课程,而不是为了生存而烦恼,一天12小时拼命地工作。

20岁的阿卜杜拉是一个“诗一样的男生”,他喜欢大海和自然,也喜欢写诗,他还把自己写的诗朗诵下来录成小视频,上传到社交网站。

温和开朗的阿卜杜拉并不像辨识度很高的“叙利亚难民”。但随着聊天的深入,这个大男孩不安的情绪开始在他的眼神和话语中一点一点流露出来。他看起来不像难民,但是难民的标签从他离开祖国开始,如影随形。

2012年,叙利亚国内局势不断升级,阿卜杜拉的家乡阿勒颇在一轮轰炸后面目全非,他和家人曾逃亡到埃及,也去过黎巴嫩,最后在伊斯坦布尔暂住下来,他以为很快就能回到叙利亚重新开始生活,没想到,一年又一年过去,今年已经是他在土耳其生活的第五年,叙利亚局势完全没有好转的迹象。

9/城市变为废墟

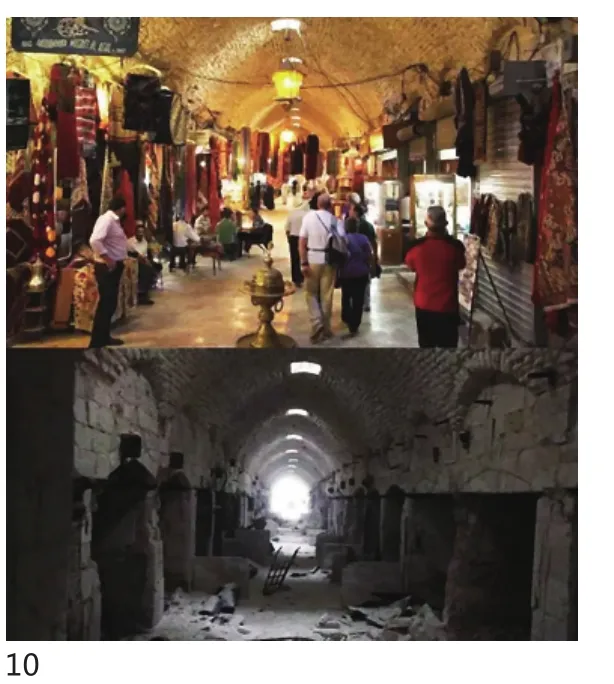

10/摩肩擦踵的集市再无人烟

土耳其和叙利亚中间只隔着一条边境线,但却怎么也跨不过去。

阿卜杜拉一家有6位成员,4个孩子,14岁的妹妹是家中唯一一个还在接受教育(初中)的孩子。阿卜杜拉想上大学,但是家庭条件不允许。作为难民,他没有机会在土耳其找到一份好的工作,只能在理发店做学徒,甚至连这份工作也是非法的。

阿卜杜拉说他和他周围的叙利亚朋友只想过好眼前的生活,不喜欢谈未来。

——聚焦各国难民儿童生存实录