美国在颠覆式创新中如何跨越“死亡之谷”?

沈梓鑫, 贾根良

(1.中国社会科学院数量经济与技术经济研究所,北京 100732;2.中国人民大学经济学院,北京 100872)

2017年10月,在中国共产党最新发布的十九大报告中,习近平总书记系统阐述了新时代中国特色社会主义思想和基本方略,特别是从战略高度强调了创新是引领发展的第一动力,是建设现代化经济体系的战略支撑,肯定了创新驱动发展战略在中国经济建设中的重要推动作用。此处提到的创新驱动发展战略,其核心内容在2016年5月中共中央国务院印发的《国家创新驱动发展战略纲要》中得到明确阐述,报告强调,要“瞄准世界科技前沿,强化前瞻性基础研究,发展引领产业变革的颠覆性技术,不断催生新兴产业领域,增强本国的原始创新力”,这表明围绕颠覆式创新展开的经济活动将成为中国未来创新战略的重点。纵观全球,美国自二战以后便雄踞世界科技强国之首,长年致力于发挥政府风投的资金引导和支持作用,催生大量有突破性进展的重大科技成果,在颠覆性原始创新领域已取得相当瞩目的成就,是进行国际经验研究的首选。而且,就既有的研究来看,美国创新模式特别是美国政府在科技创新领域投融资方面的体制机制设计相当完善,走在世界前列,其先进经验能够为中国创新型国家的金融体制建设提供极为有益的政策启示,具有进一步研究的重要意义。

一、颠覆式创新、“死亡之谷”与政府的关键性作用

二战结束至今,美国之所以能够长期维持世界科技领先国的地位,其主要原因在于政府长期重视培养本国颠覆式创新的能力。在过去的半个多世纪内,美国在高新技术领域中创造过许多突破性的重大创新成果。如互联网、单芯片微处理器、计算机乃至近年来生物制药和新能源汽车的出现,均代表了整个行业前沿技术的重大进展,抑或带动了某个战略性新兴产业的兴起。在各创新主体从事着高风险、高收益的颠覆式创新活动过程中,美国政府或者说公共部门除了是创新战略的方向制定者之外,也是支撑企业跨越“死亡之谷”的关键性角色,实际上扮演着国家基础研究商业化的重要推动者和主要风险承担者。

“颠覆式创新”(Disruptive Innovation)这一概念最早是由哈佛商学院的Christensen教授于1997年提出来的,用于强调对既有主流技术、产品市场和商业模式有颠覆性突破和超越的创新活动,是对美国长期致力于从事前沿领域原始性创新以维持其世界科技领先强国之创新模式的概念化总结。Christensen[1]认为,颠覆式创新是相对于持续性创新(Sustaining Innovation)而言的,持续性技术创新的最大特征是指基于主流消费者市场早已形成的产品价值维度来介定的产品性能能够在创新中得以提高,而这种在既定产业内的技术进步往往是渐进的、持续性的。相对地,颠覆性创新破坏性很强且方向具有不确定性,有可能会导致产品性能在主流市场的价值评估中出现短期的坏结果,但是一旦技术创新成功则可以革命性地开辟一片新的市场,创造出意想不到的高额市场利润,同时打破既有的竞争关系格局。美国的这种颠覆式创新,不仅包括技术层面上的创新,还包括商业模式上的创新。美国政府在这个过程中发挥着“企业家型国家”的作用[2],由政府所制定的产业政策通过塑造和创造新技术、新部门和新市场来推动经济结构的转变,该国长期的战略性投资和公共政策更多地致力于创造和塑造新市场,而不是仅仅局限于弥补市场失败或者校正系统失灵[3]。

颠覆式创新属于高风险、高收益类型的创新活动,在这个过程中,基础研究能否实现商业化转化是决定科研创新成果能否最终为国家带来巨额市场化利润的关键因素。二战结束之后至20世纪70年代末,美国政府在Bush的报告《科学——没有止境的前沿》(1945年)的引导下,意识到基础研究对知识创造、技术进步和经济增长的重要性,因而积极从公共财政上支持联邦实验室从事关乎国家战略前途的基础研究工作,然而,对于企业所从事的应用性研发却未施以援手。直至进入20世纪80年代,日本凭借其在汽车、钢铁、半导体行业的崛起,对美国形成了技术追赶上的威胁,才促使美国反思本国之所以在产业竞争力上增速放缓,其主要原因在于难以“将研究成果转化为商业优势”[4],即基础研究与商业化产品开发之间严重脱节。这种存在于联邦政府所资助的基础研究与产业界资助的应用性研发之间的一条沟壑,正是导致大量科研成果无法实现市场转化的失败根源,经研究这种现象被认为长期存在,且有愈加扩大的趋势,这一发现在将近二十年后,被时任美国众议院科学委员会副委员长的Ehlers在1998年向国会所提交的报告中首次命名为“死亡之谷”(Valley of Death)[4]。

学界认为,科技创新领域之所以会出现“死亡之谷”现象,主要是因为国家公共部门支持本国科学研发的目的与私人部门风险投资者的利益诉求之间存在着巨大的分歧。就美国的情况来看,公共部门或者说政府机构遴选和设立一些基础研究项目,其主要目的在于通过启动一些具有颠覆性创新潜质的长期项目,来满足国家公共部门的战略性需求。而私人部门风险投资者则主要基于市场消费者的即时需求取向,积极追求低风险、高收益的利润最大化目标,倾向于将资金投向已有明确商业前景的产业化后期项目[5]。这表明,处于种子期和初创期的创新企业实则面临着最高额的融资需求和失败风险,而以利润为导向的私人部门不愿意也不可能肩负起帮助这些颠覆性创新项目度过“死亡之谷”的重大责任,这种存在于基础研究和科研成果早期市场化之间的融资空白只能靠政府给予的公共财政支持来进行弥补。纵观美国二战以后的科技政策发展史,美国联邦政府似乎很早就洞察到了这个缺口,曾“有意识”地向一系列具有颠覆性创新潜力的高风险创新科技型企业提供早期的金融支持,帮助有潜力的初创企业在没有能力吸引到私人风投的时候,建立桥梁跨越“死亡之谷”,直到研发产品具备市场化潜力之后,才助推企业进行融资方式的转型,吸引和刺激更多的私人资本参与股权投资,与此同时,政府资金逐渐退出。因此,美国政府除了是创新战略的方向制定者之外,实质上充当了国家颠覆性创新最大和最早的风险资本投资商。

综和分析,A、B、C、D对苜蓿、小麦发芽指数的毒性强弱表现为C>D>A>B,苜蓿发芽指数随着C处理浓度增加而降低,而A、B、D只有处理浓度大于0.005 g/L之后,才对苜蓿发芽指数有抑制;A、C处理浓度大于0.010 g/L,小麦发芽指数随着A、C处理浓度增加而下降,D处理浓度大于0.025 g/L后小麦发芽指数呈降低趋势,B浓度为0.050 g/L时小麦发芽指数有降低。

在具体做法上,美国联邦政府参与或者从事风险投资事业的模式是多样化的,如在政府支持下设立混合公私资源的营利性风投基金,或者是向遴选审核通过的项目提供直接的财政拨款资助,或者是支持国家安全政府机构成立混合杂交式公私合作组织并参与股权投资,又或者设立机构作为信息中介充当初创型企业和潜在风投之间的嫁接桥梁。下文将专门讨论美国政府主导的四种公私合作式风险投资模式,并探讨它们如何助推美国跨越颠覆式创新的“死亡之谷”。

二、小企业投资公司计划——混合了公私资源的营利性风投基金

《北京市养老机构运营补贴管理办法》(以下简称《办法》)日前正式公布。北京市委社会工委委员、北京市民政局副局长李红兵介绍,《办法》规定,补贴对象主要包括社会力量投资建设的社会养老机构、公办民营的养老机构两大类。残疾人服务机构等同养老机构享受运营补贴政策。

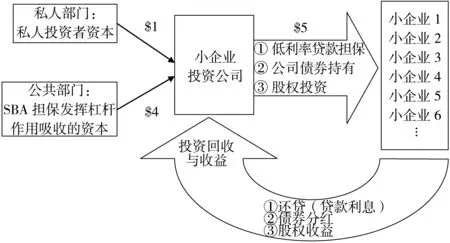

小企业投资公司计划的组织架构主要由三部分组成:(1)总统、国会和作为实际管理部门的SBA。(2)小企业投资公司。(3)符合条件的小企业。其中,得到小企业投资公司计划支持的风险投资公司的资金来源主要包括:(1)由私人投资者、州立发展基金、商业银行组成的常规资本。(2)由担保债券杠杆资金和参与式证券杠杆资金构成的杠杆融资。(3)政府基于杠杆机制提供的优惠贷款[6]。可见,小企业投资公司实际上是一种混合了公私资源,执行独立法人制度的营利性风险投资公司。小企业投资公司计划的投融资模式流程图如图1所示。

图1 小企业投资公司计划的投融资模式流程图

小企业投资公司计划中的风险投资公司作为美国政府创立的首个杂交式风险投资机构,已经为推动美国技术创新领域的颠覆性创新事业做出了重大贡献。一方面,小企业投资公司计划早在20世纪50年代末就先于20世纪六七十年代兴起的私人风投基金培育了一批联邦政府授权的小企业风险投资公司,作为种子基金,专门投向那些高风险的初创型小企业,充当了美国二战后首批重大科技创新的“造浪者”;另一方面,该计划也通过创造优渥的风险投资环境催生了许多具有创新潜力的高新技术企业和战略性新兴领域,继而助力美国凭借一系列颠覆性创新成果巩固了其科技领先国的地位,如英特尔公司就是在小企业投资公司计划支持的富国投资公司的资助下逐渐发展起来的,公司于1971年研制出全球首个单芯片微处理器,从而奠定了其跻身世界五百强的科技实力,也引领了以信息和远程通讯为标志的全球第五次科技革命浪潮。

在这些经由小企业投资公司计划投向创新型小企业的资金中有1/2到3/4的份额直接或者间接地来自于联邦政府的资金支持,而政府注资主要采取低利率贷款担保、公司债券持有或者股权投资的方式。在小企业投资公司计划的执行过程中,反映的是一种公共部门与私人部门的合作关系与治理模式,政府资本所起的作用是撬动和激励更多私人资本投向具有颠覆性创新潜力、处于高风险阶段的初创型企业,以此来填补“死亡之谷”阶段市场投资环境的真空地带。这一政策倾向,在小企业投资公司计划的投融资机制中明确地表现出来:(1)小企业投资公司的成员企业只有在筹措到1美元私人资本的前提下,才能经由小企业投资公司计划的支持,间接从SBA处获得4美元的低利率贷款或者股权投资,此处的融资杠杆为1∶4(如图1所示,图3同),即政府有意识地通过小企业投资公司计划将私人资本引入颠覆式创新领域,并且在事实上分担了私人资本的投资成本和风险。(2)小企业投资公司在遴选投资对象的时候,遵循SBA的计划指导,将尽量多的资金投向成立不足3年的小企业,*据统计,小企业投资公司计划中有60%的资金投入到成立3年以下的小企业,20%左右的资金投入成立3—6年的小企业,10%的资金投入成立6—10年的小企业,只有约10%的资金投入超过10年的小企业[7]。倾向于扶持更多处于种子期和初创期的创新型小企业。(3)小企业投资公司通过贷款利息、债券和股票分红以及股权收益等方式回收投资成本和扩大投资收益,激励公共和私人部门能够更长久地投身于小企业投资公司计划,共同为初创型小企业提供创新资本支持。

三、小企业创新研究计划/小企业技术转移计划——全球最大的联邦政府种子基金

小企业创新研究(SBIR)计划是美国国会在1982年通过的《小企业创新发展法案》中规定启动的一个旨在直接向小企业技术创新活动提供财政援助、全力推动国家实验室基础研究商业化的计划。自执行以来,小企业创新研究计划已经引导了数百项新技术完成从实验室到市场的商业化过程,成为美国规模最大的培育高新技术小企业的种子基金和风险投资基金。1992年美国国会又通过《加强小企业研究与发展法》,启动了小企业技术转移计划,作为小企业创新研究计划的延续和补充,着力于通过加强小企业与非营利性研究机构间的创新合作,进一步提高基础研究的商业化转化效率。

“实对”与“悟对”是艺术创作中的两个范畴,中国古代文论讲究“悟对”,中国传统绘画体系反映了“悟对”的美学观。西方的表现派强调艺术家表现主观的感受和情感,不拘泥于实景描写,其中的原理是与中国艺术中“悟对”的理论是相通的。面对刘曼文的一幅幅油画,我们不难发现,她懂得“悟对”的道理。她把从现实生活中获得的感受,精心提炼,“化”成艺术品,寄托自己的情思。她很早就领悟到写实与表现之间的关系,她的油画即使是写生的,也决不是如实描绘。她始终保持对客观物象的敏感,敢于和善于强化或渲染她感觉到的特性,把平凡的景象组成有艺术感染力的画面。

在美国颠覆式创新活动中,政府在生产和创新过程中发挥了企业家、风险承担者和市场创造者的“企业家型国家”的作用。美国政府除了对基础科学研究进行支持以外,还深入到应用研究和技术创新成果的商业化阶段,也就是说,其产业政策不仅仅局限于纠正市场失灵的“有限政府”,而是直接介入到生产活动中去,开拓技术创新,在生产性投资和创新活动中充当创新不确定性和风险的承担者,塑造和创造新市场,引领私人企业参与创新浪潮,在制度上通过组织创新来帮助大批创新型高新技术企业跨越“死亡之谷”。二战结束以后,美国作为科技强国,先后受到苏联和日本等后起国家的追赶威胁,在维护本国科技创新领先优势的目的驱使下,鼓励各创新主体从事原始性创新。在融资领域,如表1所示,美国政府通过创建如小企业投资公司计划、小企业创新研究计划/小企业技术转移计划、In-Q-Tel和国防风险投资促进计划等多种形式的杂交型创新组织,成立政府支持型风险投资基金,致力于为处于高风险初创期和早期发展阶段的企业提供资金。在这个过程中,美国政府实际上充当了最大和最早的风险投资商,是一系列重大科技创新成果的“造浪者”[13]。相比之下,被认为最具创新精神的私人风险投资基金,则更贴近于“冲浪者”的角色,它们倾向于将资本投向具有明确商业前景的企业和创新项目,或者在政府基金的引导下以股权投资等方式参与跟投。

通过在Qt Creater环境中新建一个Qt Widgets Application应用程序,并新建一个继承于QMainWindow类的MainWindow窗口类,设计一个主界面,方便用户添加学生信息,管理学生信息功能的选择,其中管理学生信息包括了对学生信息的浏览,查询,修改,删除等功能,如图1所示。

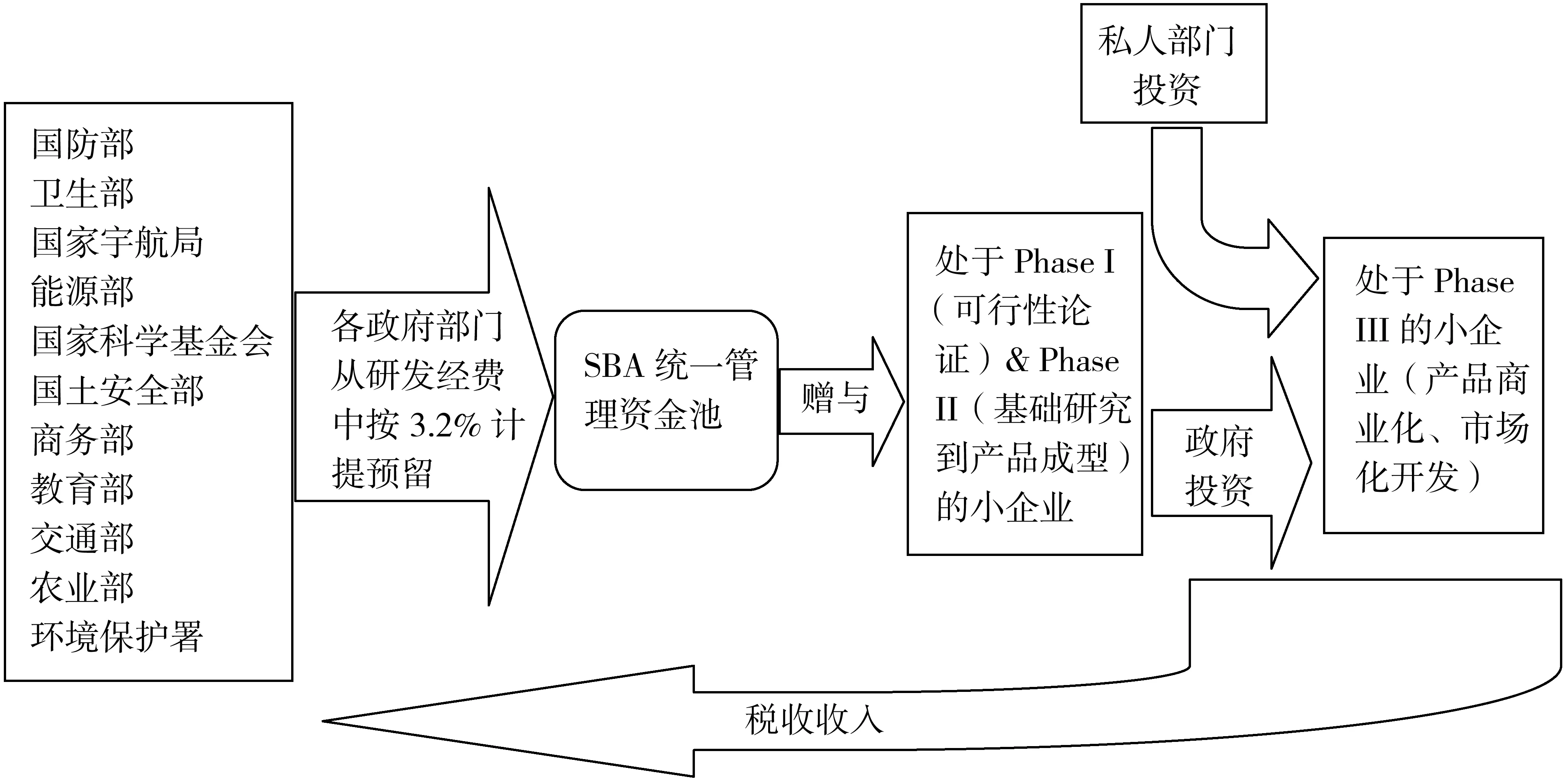

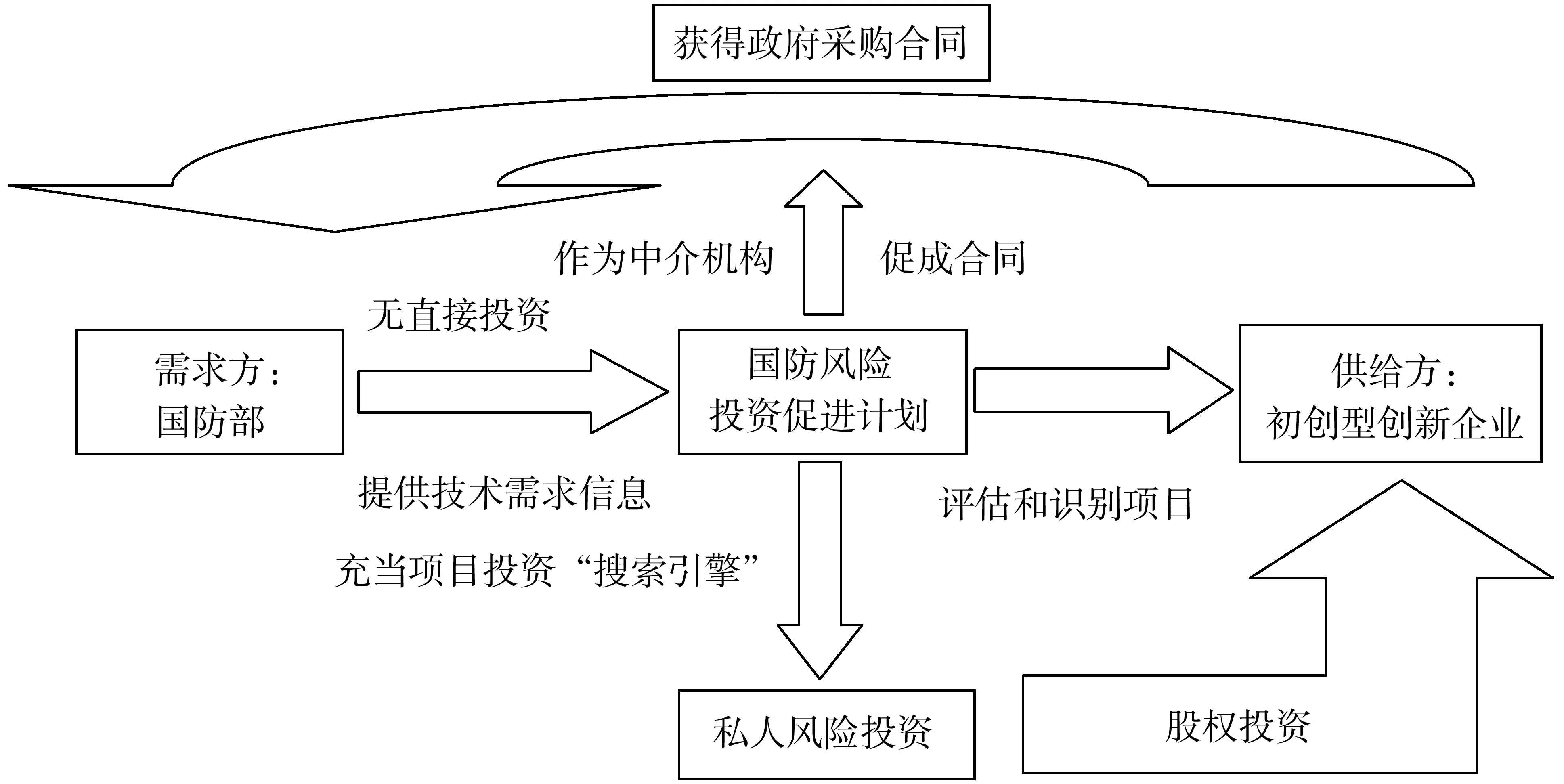

图2 小企业创新研究计划的投融资模式流程图

国防风险投资促进(DeVenCI)计划,是美国国防部(DoD)在2006年成立的政府风险投资公司,在此之前,其曾经以非政府组织的形式存在过4年,致力于在五角大楼和与DoD有政治关系的私人创投公司之间传递国家安全情报,将DoD最新的非正式意见向潜在的创业投资者进行输送,实则充当信息中介机构,为初创企业和潜在风险投资公司搭建桥梁,如今已成为隶属于DoD的官方分支机构。国防风险投资促进计划之所以区别于其他几类的政府支持型风险投资,其最大的特点在于它只负责将政府风投的信息进行推广,而不直接对新兴的科技型创新企业进行股权投资,主要发挥将DoD、创新型小企业和私人风险投资连接起来的信息网络的枢纽功能[11],以使早期的技术研发需求和机会能够更有效地在公共与私人部门之间传递。该计划的运行机制大致为:(1)将DoD的技术需求传递给风险投资公司,充当私人风险投资公司项目投资的“搜索引擎”。(2)对符合国防军事要求的企业技术发明进行评估和识别,将相关产品信息和测试结果回馈给DoD。(3)帮助有潜力的企业获得政府采购合同,让更多的新兴企业成为DoD的产品供应商。在这个过程中,DoD创造需求,即由政府机构创造和塑造新的市场,该计划作为信息传递者和风险投资担保者将私人部门的资金引向最有潜力的颠覆式创新型企业中,由私人风险投资公司对具有商业前景的创新型小企业进行直接的股权投资,帮助其跨越“死亡之谷”,最后再通过政府采购的方式将技术的需求方和潜在的供应商联系起来。国防风险投资促进计划虽然没有给予初创型企业创新研发以直接的资金支持,并且也没有允许私人风险投资商通过国防风险投资促进计划对已经识别的技术或产品进行股权投资,但它却是促成DoD与潜在投资者和创新型小企业之间经纪协商的重要中介机构[11]。这是一个运用了很少的资金,*此处的资金指国防风险投资促进计划在对产品识别和评估环节中所耗费的实验测试成本,而非针对创新型小企业的股权投资。就产生了巨额经济效益的混合式杂交创新组织,一方面,它促成了DoD与有潜力的创新型企业供应商之间大量的政府采购合同,降低了私人部门的投资成本和风险;另一方面,它激励了更多的私人风险投资公司为从事颠覆式创新前沿技术的初创型企业提供必要的研发和市场化资金支持,助推企业跨越“死亡之谷”,有效地提高了创新型企业的科研成果转化效率。而且,该计划涉及的领域很广,截至2011年9月已经覆盖超过80个技术领域[12]。国防风险投资促进计划的投融资模式流程图如图4所示。

将患者随机分为2组,观察组性别:男/女=20/23,年龄(51.82±11.04)岁,病程(4.20±2.18)年。对照组性别:男/女=19/24,年龄(51.97±11.12)岁,病程(4.13±2.25)年。两组患者具有可比性(P>0.05)。

反观中国的科技创新现状,当前中国的战略纲要已明确强调要重视和加强原始性创新领域的基础研究,以推进创新驱动型经济发展进程,然而,现实建设过程中却存在着诸多问题,最突出的要属在中国普遍存在的基础研究与生产相互脱节现象。以中国的纳米科技为例,据报道,中国目前在纳米领域贡献了全球超过1/3的科研论文,几乎是美国的两倍,然而这些前沿的纳米科技理论成果转化能力却比较差,《中国纳米科学与技术发展白皮书》调查显示,如何加强纳米科研成果的应用被认为是中国纳米科学发展所面临的最大挑战之一。如何平衡基础研究与应用研究,将是中国未来需要着力解决的问题[14]。在这方面,美国政府通过创建多种混合公私资源的杂交型创新机构,在基础研究与应用研究之间搭建桥梁,助推颠覆式创新实现商业化,其成功经验值得中国借鉴。

四、In-Q-Tel —— 政府股权投资的非营利性混合杂交创新组织

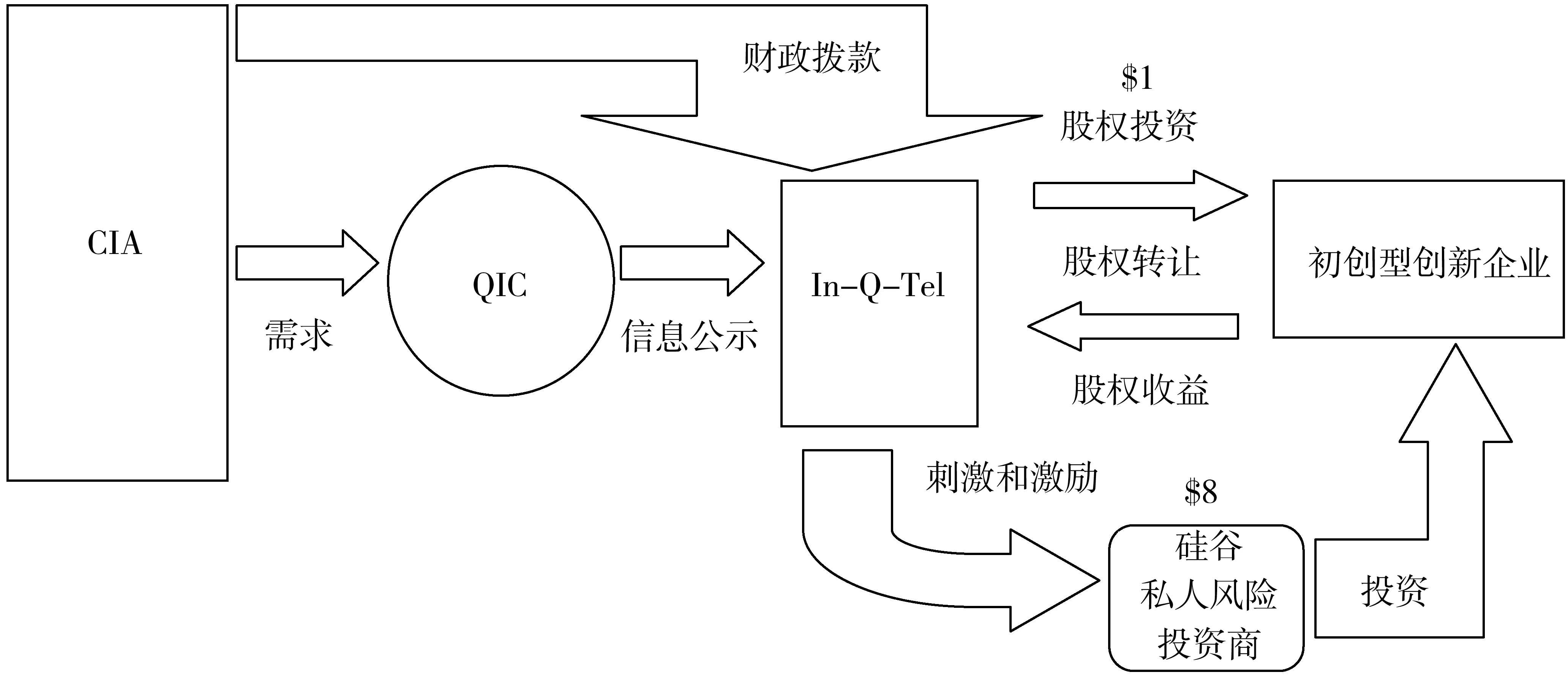

In-Q-Tel是美国中央情报局(CIA)在1999年设立的政府支持型风险投资基金公司,其本质上是一个由政府出资、私人运营的独立非营利性混合杂交机构[9]。CIA作为负责国际情报与侦察工作的国家安全政府机构,它将In-Q-Tel视为一个能够吸引私人部门一起开展研发合作的平台,每年提供约3 500万美元的财政拨款作为政府注资。In-Q-Tel公司利用这笔资金对那些能够为政府情报机构带来前沿信息技术、特别是有助于突破情报技术瓶颈的初创型企业进行股权投资,或者为那些能够从国家实验室基础研究中分立出来的研发成果提供种子基金,支持研发者进一步创立衍生企业。

In-Q-Tel运行的基本流程大致分为以下五个步骤:(1)CIA每年向In-Q-Tel公司提供非涉密的技术需求信息,由In-Q-Tel的界面管理中心(QIC)按照CIA需求的紧急性和可行性对问题进行分类和排序,将其在In-Q-Tel网站上公示,接受符合要求的公司提交各种企划方案,并组织专家对这些方案进行遴选。(2)In-Q-Tel对提交企划方案的公司进行风险评估、合同议价和讨论,以股权投资方式给予支持。(3)完成合同的签署,In-Q-Tel联合被投资公司对企划方案进行初步测试,将测试结果进行演示和共享,在激励私人资本加入的同时,也防止额外的资金投入错误的方向。(4)进行主体研发,引入新技术,由In-Q-Tel和被投资公司共同决定技术调整和改进的方案。(5)技术的商业化阶段,市场推广应用性技术成果,部分技术和产品被CIA采购。值得注意的是,In-Q-Tel所支持的项目虽然从根本上考虑的是优先满足CIA在技术层面上的需求,但是在项目甄选的时候也会考察其是否具有民用市场的商业化潜力。因为只有具备商业化潜力的项目技术,才有可能吸引到高额的民间资本(如硅谷的私人风险投资商)参与股权投资,从而降低CIA的投资成本。In-Q-Tel公司的投资涉及的范围非常广,从IT软件到信息通讯基础设施,再到医学材料开发领域,自2006年8月至今,已经审核评估了5 800多项商业企划书,向90多个项目投资了1.5亿美元的资本,为CIA提供了130多个技术解决方案[10]。由于In-Q-Tel作为有政府支持的风险投资公司,相比其他风投公司更具有权威性,代表着行业前沿的风向标,因此,受其青睐的项目通常很容易获得私人资金的支持。据官方统计,“In-Q-Tel 每投资1美元用于技术商业化,便可以通过股权投资机制中的金融杠杆作用,撬动8美元的私人风险资本参与”[9],In-Q-Tel的投融资模式流程图如图3所示。

图3 In-Q-Tel的投融资模式流程图

In-Q-Tel除了每年从CIA获得一定数量的财政拨款,它本身作为独立的风险投资公司也有自负盈亏的投资回收机制。In-Q-Tel会通过出售投资控股成功企业的股权获得股权收益,来部分回收早期投入的风险资本。如In-Q-Tel公司在2005年12月出售了Google公司的5 636股股份,获得了2 200万美元的股权收益,这些股份主要源自于2004年Google公司收购的Keyhole公司,而Keyhole公司实则是一个在2003年受In-Q-Tel风险资本孵化而发展出来的高新技术种子公司,其中,由Keyhole公司开发的卫星测图软件就是后来闻名世界的Google Earth的雏形。

美国于1958年出台的小企业投资公司计划是美国历史上首个联邦政府投资基金。受国会任命,美国小企业管理局(SBA)作为管理机构,负责向那些支持小企业发展的风险投资公司颁发许可证并且提供政府资助,以弥补当时小企业融资在长期股权和债权投资上的缺口。

五、国防风险投资促进计划—— 不涉及资金投入的信息中介机构

不同于私人风投基金将大部分资金投向具有明确商业前景的企业营销和规模扩大化阶段,*据统计,私人风投只占处于种子期和初创期小企业投资总额的5.3%,而在处于规模扩大化的后期阶段投资中占到76%以上[9]。小企业创新研究计划作为政府支持的种子基金,将全部的资金投向了尚处于概念发明至产品原型生产之间的企业初创阶段,这是风险最高且最具创新不确定性的阶段,也是决定基础研究成果能否跨越“死亡之谷”实现商业化转化的关键时期,直接决定了颠覆式创新活动的最终成败。小企业技术转移计划更是明确表明,政府需主动承担起弥合基础研究与商业化脱节之间鸿沟的政策意图,强调申请必须由小企业与非营利性合作机构(高校和科研机构)共同提出,只有加强整个创新链条上各创新主体之间的人才、知识和业务的融合,才能提高科研成果的市场化效率。迄今为止,小企业创新研究计划/小企业技术转移计划已经发展为美国乃至全球最大规模的联邦政府种子基金,自启动以来,向将近14万个从事高风险技术创新的早期项目提供过资助,总额高达340多亿美元,在这些受资助的小企业中,有许多后来成长为知名的跨国企业,引导了多个战略新兴领域的技术前沿,如著名的微软、戴尔、康柏、英特尔、联邦快递等。

图4 国防风险投资促进计划的投融资模式流程图

六、美国“企业家型国家”对中国的启示

小企业创新研究计划的资金全部来源于联邦政府机构部门的预算,根据法案规定,凡年度研发经费超过1亿美元的政府机构,都必须从其研发经费预算中依固定比重预留出一部分款项(现在为3.2%*这个比重为最低份额比重,从1982年开始规定的0.2%逐年增长,1992年为1.25%,1997—2011年为2.5%,2012年为2.6%,2013年为2.7%,2014年为2.8%,2015年为2.9%,2016年为3%,2017年以后增至3.2%[8] 。),形成一个资金池,归SBA统一协调管理,用于资助小企业创新研究计划的遴选对象。美国现有11个联邦政府机构参与这个计划,多为国家安全政府机构,其中,以国防部为最大的出资机构,占资金总额的48%,卫生部为第二大出资机构,占比为26%,之后依次为国家宇航局(9%)、能源部(7%)、国家科学基金会(5%)、国土安全部(3%),剩余的机构出资加总占2%。小企业创新研究计划作为政府支持的风险基金在这种融资运作机制下,采取的是跨部门的整体治理模式,各政府机构之间存在着联合筹资、风险共担和协调统一的关联。小企业创新研究计划的投融资模式流程图如图2所示。

表1 美国政府支持型风险投资基金的投融资模式概览

小企业创新研究计划/小企业技术转移计划通过直接赠与的方式向获选的小企业提供资助,这既是对初创型小企业的一种高度扶持,也反映出计划执行过程中的一定缺陷,即没有完善的收益评估和投资—回馈机制。在政府退出资助环节之后,仅仅依靠小企业创新驱动下国家经济增长所带动的税收收入提高这种长期间接收益回馈机制,并无法真正激励参与计划的政府机构积极且持续性地投身项目的甄选与运行,致使计划在投资过程中存在着一些漏洞,如项目遴选过程不严谨、政府官员存在被游说的可能性、私人部门可能过度转移风险等。

基于美国的创新经验,中国政府应该意识到政府风险投资在激发国内原始性创新活力方面的重要作用,产业政策的作用不应该只局限于纠正市场失灵和支持基础研究的概念范围,而是应该直接介入到生产过程中去,发挥塑造和创造新市场的“企业家型国家”作用。在制度层面,由中央政府领导改革,通过组织创新来推进金融体制建设,设计一系列利于各部委主动提供风险资本投资的机制,来为中国初创型企业营造良好的国内融资环境。基于本文对美国支持初创型企业从事颠覆式创新活动成功经验的研究,笔者提出以下四点改革建议:

第一,可以考虑从多个政府部门科研经费预算中拨出固定比重的资金形成资金池,由第三方政府机构统一管理投资拨款,构建风险共担机制,解决项目资金的协调问题。这种跨部门整体治理模式能够实现各政府部门之间的风险共担、资金协调和动态监管,一方面,集中力量对那些具有创新潜力的项目提供更大力度的资金支持,同时避免各部委之间由于条块分割而产生的重复投资;另一方面,作为大规模的联合公共融资,能够对冲风险,从而更具决心和耐心地处理颠覆式创新领域中所出现的高度不确定性,切实提高政府基金的投资效率。

第二,鼓励各种形式的混合杂交型组织模式创新,加强公共部门与私人部门之间的投资合作关系,由政府风险投资充当行业先导和信息传递者,激励和吸引更多的私人资本进入基础研究与商业化生产之间的融资真空地带。政府风险投资的组织模式创新将有利于促成公共部门和私人部门在运行机制中实现紧密的共生关系,从而有针对性地协力解决由于资金链断裂所导致的战略性新兴领域基础研究和商业化生产之间严重脱节的问题。政府部门可以考虑通过它所支持的风险投资公司深入贯彻PPP模式来对初创型企业进行股权投资,或者利用金融杠杆由政府基金给予私人部门贷款的利率优惠,同时吸引更多的私人资本投向具有颠覆式创新潜力的高风险科技企业和创新项目。

第三,认识到具有战略性眼光的政府支持型风险投资相比“短视”的私人风险投资更适合于向高新技术领域的实体企业提供耐久资本支持,这有助于扭转中国目前脱实向虚的过度金融化趋势。高风险、高收益型的颠覆式创新活动具有高度的不确定性,且极有可能在很长的时间内无法看见成效,公共融资的政府风险投资相比私人风险投资更具有决心和耐心,能够保证处于初创期的实体企业有充足的时间战胜研发活动的不确定性和高风险,直至企业顺利跨越“死亡之谷”。此外,在混合公私资源的杂交型创新组织的激励和引导下,更多的私人资本将会被吸引到创新领域中来为实体经济服务,而不至于过度集中于虚拟金融部门,参与短期的投机炒作活动。

不仅如此,学生的财富观与部分自我价值感之间也存在着正向关系,即认为财务观重要的学生,自我价值感越强,自我道德价值感越低。同时,随着学生年纪的不断升高,对于财富观的态度也不仅局限于拜金主义,深刻表明了学生价值观的变化。

这样,如果司法机关严格执行宽严相济刑事政策,判处死刑的案件就会增加。这种增加显然不符合刑罚轻缓化的世界潮流。在刑罚轻缓化思潮与宽严相济刑事政策之间冲突的协调中,对严重刑事案件判处死刑但缓期二年执行是一条走得通的道路。这种死刑缓期两年执行的判决,一方面满足了从严办理严重刑事案件的政策要求,另一方面又不至于使刑罚整体上呈现出过分偏重于重刑而完全有悖于刑罚轻缓化趋势的情况。

第四,由国家安全政府机构发起,通过设立多种杂交型创新机构来扶持企业从事颠覆式创新活动的做法,对中国军民融合战略的深化具有重要的借鉴意义。如In-Q-Tel和国防风险投资促进计划这类政府风险投资组织,或者隶属于DoD和CIA等国家安全政府机构,或者受其资助,它们能够比其他私人部门更早了解国家在国防领域的前沿技术需求,从而在运营过程中有针对性地投资和扶持那些从国家实验室中分立出来且高度贴合军事需求的企业研发,一方面,帮助这些潜在的供应商成功获得政府采购合同;另一方面,也有助于支持基础研究成果在应用技术转化过程中积极开辟民用市场。

参考文献:

[1] Christensen, C. The Innovator’s Dilemma: When New Technologies Cause Great Firms to Fail [M].Boston: Harvard Business School Press,1997.10-15.

[2] Mazzucato, M. The Entrepreneurial State: Debunking Public vs. Private Sector Myths[M]. Londres: Anthem, 2013. 13-52.

[3] Mazzucato, M. From Market Fixing to Market-Creating: A New Framework for Innovation Policy [J]. Industry and Innovation, 2016, 23(2):140-156.

[4] Wessner, C.W. An Assessment of the SBIR Program [M]. Washington: The National Academies Press, 2008. 29-33.

[5] Murphy, L.M., Edwards, P.L. Bridging the Valley of Death: Transitioning From Public to Private Sector Financing[R].National Renewable Energy Laboratory, 2003.

[6] 陈希,褚保金.美国“小企业投资公司计划”运作机制研究[J].商业研究, 2006,(11):206-208.

[7] SBA. The Small Business Investment Company (SBIC)Program[R].Office of Investment & Innovation,2014.

[8] Office of Investment and Innovation. Small Business Innovation Research(SBIR)Program Policy Directive [EB/OL]. https://wenku.baidu.com/view/636a78470912a21614792982.html,2014-02-03.

[9] Weiss, L. America Inc.? : Innovation and Enterprise in the National Security State [M].New York: Cornell University Press,2014.21-50.

[10] Venture Beat. In-Q-Tel——给中情局做风投[EB/OL].http://www.ifanr.com/214916?repeat=w3tc,2012-12-04.

[11] Aberman, J. Department of Defense Laboratories: Engaging Entrepreneurs in Technology Commercialization[R].Tandem NSI and Amplifier Ventures,2012.

[12] 袁军.我国国防科技工业引入风险投资研究[D].长沙:国防科学技术大学硕士学位论文,2012.26-30.

[13] 贾根良.开创大变革时代国家经济作用大讨论的新纲领——评马祖卡托的《企业家型国家:破除公共与私人部门神话》[J].政治经济学报,2017,(8):123-137.

[14] 齐芳.中国已成为纳米科技领域重要贡献者——来自2017中国国际纳米科学技术会议的报道[N].光明日报,2017-08-30.

Abstract:Disruptive innovation is the decisive factor for the United States to maintain its dominant position as the world’s leading scientific and technological power after the World War II. In the process of disruptive innovation, there is a ‘valley of death’caused by the financing vacuum belt between the basic research funded by the government and the applied R&D funded by the industry, which makes a lot of fundamental R&D achievements fail to be commercialized. In order to solve this problem, the role of US government is not only restricted to solving the problem of ‘market failure’, but also directly intervening in the commercialization of fundamental R&D achievements. The way that to create innovation hybrids supported by public and private resources, which would attract and encourage lots of private capital to jointly promote the commercialization of basic research, plays a huge role in the information revolution. In the new era of socialism, China has proposed the strategy of developing disruptive technologies to enhance its original innovation capacity, but the fact is that the low rate of commercialization caused by the disjunction between scientific research and production has been the ‘long-standing’ problem for China’s scientific and technological innovation for a long time. The investment and financing mechanism of disruptive innovation in the US can not only provide useful references for China to solve this problem, but also have important significance to the deepening of civil-military integration strategy and the construction of scientific and technological powerful nation.

Keywords:disruptive innovation; the ‘Valley of Death’; commercialization of basic research; applied research and development; the entrepreneurial state