金属矿山深井人工制冷降温系统模式分析

黄寿元赵晓雨李 刚周 伟梁 鑫

(1.华唯金属矿产资源高效循环利用国家工程研究中心有限公司,安徽 马鞍山243000;2.中钢集团马鞍山矿山研究院有限公司,安徽马鞍山243000;3.金属矿山安全与健康国家重点实验室,安徽 马鞍山243000;4.长沙有色冶金设计研究院有限公司,湖南长沙410019)

随着我国金属矿山开采向深部延伸,深井金属矿山日益增加。深部开采过程中地温地热这一主要热源无法避免,热害矿井凸显[1]。人工制冷降温成为了金属矿井深部开采的必然、最直接选择,也涌现出了诸多人工制冷降温新技术[2],如招金矿业夏甸金矿在井下-740 m中段建立了国内第一座金属矿山局部制冷降温系统,主要针对独头掘进巷道进行降温,降温幅度4~6℃[3]。各矿山水文地质条件、通风系统等条件不同,矿山企业在进行通风优化的同时,以小规模、单个或多个作业面需冷的分散式局部制冷降温解决矿井热害问题,仅有部分高强度开采的大型深井矿山开始应用集中制冷,如铜陵有色冬瓜山铜矿正在建设国内第一座金属矿山集中制冷降温系统,该系统采用地表集中式、往井下送冷风模式。我国深部金属矿井人工制冷降温系统工程寥寥无几,检索文献中未见有系统性、宏观性地介绍金属矿井降温系统模式供矿山企业参考。这不仅与人工制冷降温系统本身的复杂性、投资及运行成本、维护管理有关,而且受各矿地温地热、水文地质、采矿方法、专业人才储备等多因素影响[4-5]。笔者结合暖通专业知识及矿山通风、降温工作经验,宏观性地对深部金属矿井人工制冷降温系统模式进行了探讨。

1 冷负荷计算

矿山主要热源包括围岩散热、热水散热(热水型矿山)以及机械设备散热。分项散热量计算中,围岩散热与围岩原始温度、风流温度以及围岩表面换热系数等基本参数有关,热水散热与井下热水涌水量、涌水情况、水温有关,机械设备散热与机电设备功率、外部通风系统风量有关,对各热源散热量分项理论计算极其复杂。在矿井降温工程设计中可采用如下公式计算:

该公式按照能量守恒原理,利用工作面进出口空气焓差法可以反算工作面散热量,将工作面入口的初始空气能量状态(i1)处理到终点能量状态(i2)过程所发生的能量(焓)变化量即工作面需冷量。计算只需确定设计冷风量、进出口空气进、出口空气比焓,而空气比焓由空气温度与相对湿度参数即可查焓湿图确定。以大红山铁矿井下6#胶带驱动站降温设计为例,该降温模式采用制冷降温模式五—井下局部(分散式)制冷降温系统、矿井回风排热,设计风量15 m3/s,选择进风温度34.5℃,相对湿度80%,焓值为126.4 kJ/kg,降温目标温度为28℃,相对湿度90%,焓值为98.1 kJ/kg,设计计算冷负荷约510 kW,经现场实施验证其降温效果良好,达到预期效果。

2 人工制冷降温模式选择

图1为矿山主要人工制冷降温模式。

根据制冷降温系统冷负荷、服务范围,划分为集中式降温系统、分散式降温系统。其中集中式降温系统根据制冷机组所在位置,分为地表集中式与井下集中式,井下集中式按照冷凝热排放装置位置及冷凝热散热途径,分为冷凝热地表排放、矿井回风及矿井水仓涌水排热。总体说来,从制冷机组、散热装置相对位置以及冷凝热排放途径等方面综合考虑,可以划分6种降温模式。

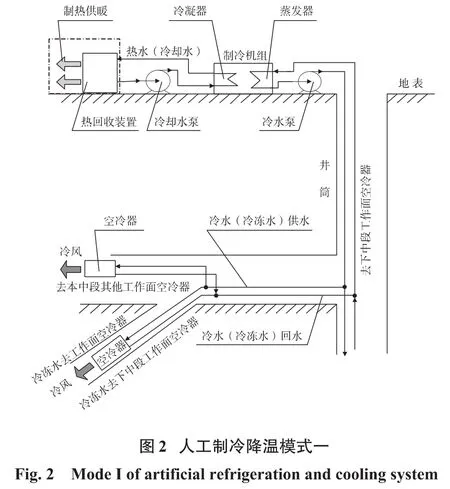

2.1 模式一

该模式在地表集中布置制冷机组及冷凝热散热装置,冷媒(冷水、冷风或冰块)经过管道(或井筒)往井下输送。系统主要设备包括地表制冷机组、地表排热或热回收装置、冷冻水泵、冷却水泵、水管、空冷器,高低压转换器(深井)等组成。冷媒一般选择冷水介质,通过冷水机组蒸发器直接制取低温冷水,经过管道沿井筒或斜坡道或管缆井直接输送至井下,在末端配置二次换热装置(空气冷却器或空冷器),进行冷水—热风间接换热得到冷风送往工作面,而冷冻水经空冷器换热后升温经回水管道返回至冷水机组,在水冷机组内部经蒸发器、压缩机、节流阀、冷凝器等结构将回水中热量及压缩机做功产生的热量(统称为冷凝热)转移到冷凝器的冷却水中,冷凝热可以经地表冷却塔或者采用热回收装置回收利用,整个降温流程完成制冷、输冷、散冷(换热)以及冷凝热直接排放或回收利用。图2为模式一(地表集中式制冷降温系统,井下输送冷媒(冷水))示意图。

2.2 模式二

该模式在井下集中布置制冷机组,冷凝热散热装置布置在地表。制冷机组制取冷媒(冷水)经过管道直接输送至工作面空冷器,制冷机组产生的冷凝热通过冷却水管路输送至地表冷却塔或热回收装置,换热后冷却水返回至井下制冷机组冷凝器。系统主要设备包括井下制冷机组、地表排热或热回收装置、冷冻水泵、冷却水泵、水管、空冷器等组成。图3为模式二(井下集中式制冷降温系统,冷凝热排放装置布置在地表)结构示意图。

2.3 模式三

该降温模式是在井下集中布置制冷机组,冷凝热散热装置也布置在井下。制冷机组制取冷媒(冷水)经过管道直接输送至工作面空冷器,制冷机组产生的冷凝热通过冷却水管路输送至井下冷却塔,换热后冷却水返回至制冷机组。系统主要设备包括井下制冷机组、井下排热装置—冷却塔、冷冻水泵、冷却水泵、水管、空冷器等组成。制冷机组的冷凝器中发生制冷剂与冷却水热交换,将冷凝热释放在冷却水中,通过冷却水泵将热的冷却水就近输送至井下冷却塔,在冷却塔中发生冷却水—矿井回风冷热交换,将冷却水中冷凝热最终释放至矿井回风,通过通风系统回风系统完成井下冷凝热排放,降温后的冷却水再次返回至制冷机组,循环作用。井下布置冷却塔,因冷却水中冷凝热的最终排放需要通过冷却水—空气的热交换,冷凝热最终释放至矿井空气环境。图4为模式三(井下集中式制冷降温系统,冷凝热矿井回风排放)结构示意图。

2.4 模式四

该降温模式是在井下集中布置制冷机组,同模式三的主要区别在于冷凝热排放方式不同。系统主要设备包括井下制冷机组、井下水仓(天然冷却塔)、冷冻水泵、冷却水泵、排水泵、排水管、空冷器等组成。制冷机组的冷凝器中发生制冷剂与冷却水热交换,将冷凝热释放在冷却水中,利用井下具备的水仓低温涌水,在水仓布置换热器或直接将冷却水混入水仓,将冷凝热排放至水仓中,水仓涌水再经排水泵、通过排水系统排至地表。

结合井下涌水及水仓位置,以矿井涌水作为冷源,主要适用于矿井涌水水源充足、水温适宜的矿井,对于矿井涌水水源、水温不能满足井下降温冷能提取量要求的矿井,需要其他水源作为补充[6]。如新城金矿采用了水源热泵系统,矿井水水温较低,矿井涌水温度28℃左右,作为矿井降温专用机组良好的冷却水源。利用矿井丰富的低温涌水资源作为冷源去冷却冷却水,实现机组冷凝热的冷却,冷凝热最终通过水仓排水系统排走。图5为模式四(井下集中式制冷降温系统,冷凝热井下水仓涌水排放)结构示意图。

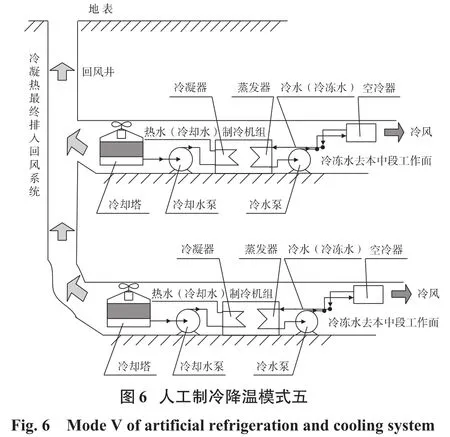

2.5 模式五

该降温模式是结合区域降温范围内各水平采场及掘进作业面布置特点,以中段为服务目标,选择在1~2个水平相对集中布置制冷机组。系统设备组成基本同集中式制冷降温系统,只是单台制冷降温机组规模较小、系统布局较为分散,采用矿井回风最终实现冷凝热的排放,全矿通风系统或局部通风系统密切结合。图6为模式五(井下局部(分散式)制冷降温系统)结构示意图。

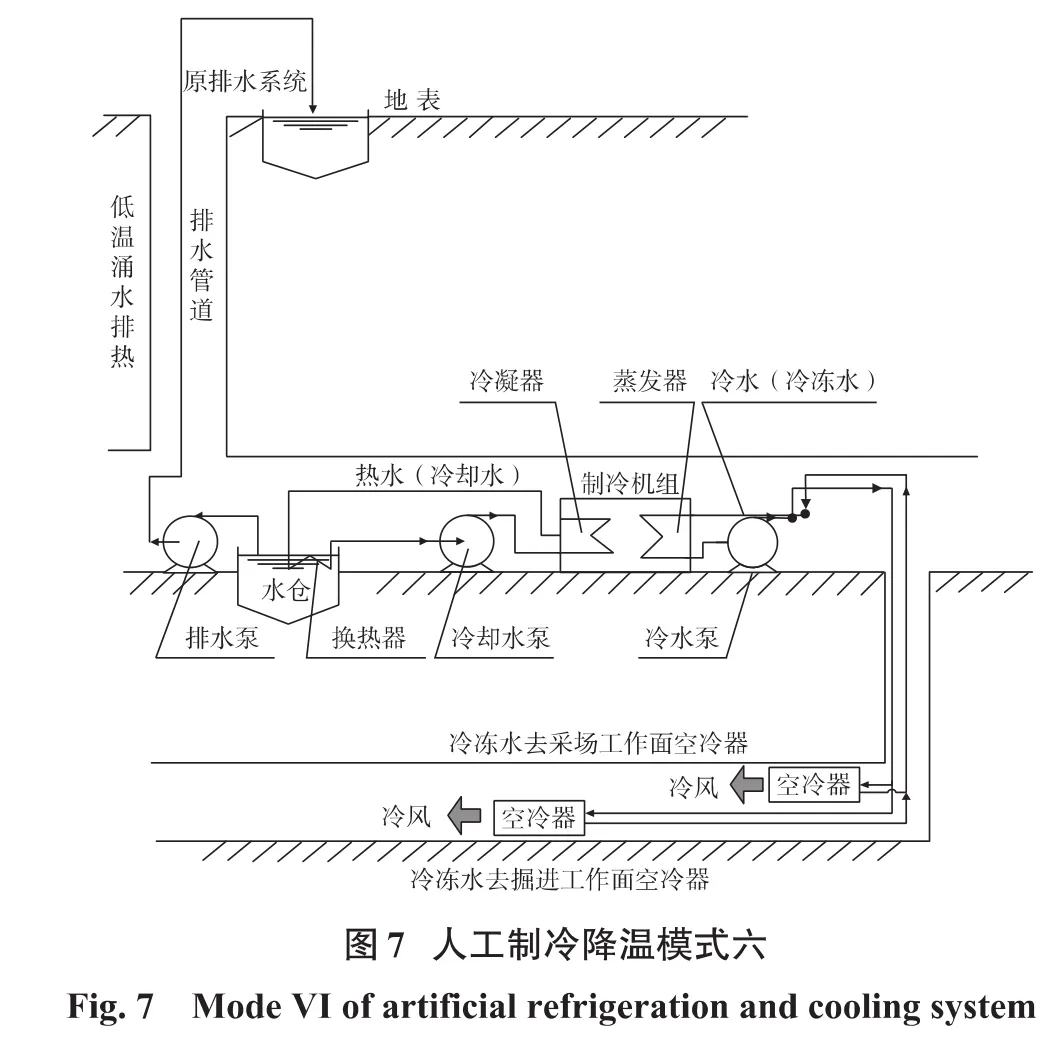

2.6 模式六

该降温模式是结合降温范围内各水平采场及掘进作业面布置特点,以中段为服务目标。系统设备组成基本同集中式制冷降温系统,只是单台制冷降温机组规模较小、系统布局较为分散,采用水仓低温涌水最终实现冷凝热的排放,与井下水仓水温、水质、水量、水仓排水系统密切相关。本模式采用井下局部(分散式)制冷降温系统,制冷机组单机负荷较集中式降温系统小,但是系统组成基本同模式四的集中式降温系统,缺一不可。图7为模式六(井下局部(分散式)制冷降温系统,低温涌水排热)结构示意图。

3 降温模式比较

根据各制冷降温模式的系统组成结构特点、冷负荷规模及冷量制取、热量排放等技术方面以及投资及运行经济成本分析,各模式的优缺点比较如表1所示。

模式一、模式二、模式三、模式四四者的共同点是采用集中式制冷降温系统,主要区别在于制冷机组与冷凝热散热装置的安装位置以及冷凝热的排放方式不同。模式五与前4种模式的主要区别在于制冷机组制冷量、规模不同,且只能采用矿井回风排放冷凝热。

模式一的最大的优点是制冷机组及排热装置布置地表,后期维护管理方便,制冷机组设备安全性能要求低,但是存在冷媒输送管路长,冷量损失大,机组冷负荷大,初期投资及后期运行成本最高。模式二克服了模式一中冷媒长距离输送过程的冷量损失。

模式二中制冷机组布置在井下,冷媒以较短距离送往工作面,冷量损失小,较模式一中冷量损失减少10%~20%,初期投资及后期运行成本相对模式一要低。

模式二与模式三的主要区别是冷凝热排放装置一个在地表,一个在井下,这样使得模式二不受通风系统影响,模式三利用矿井回风排热,要求有可利用的矿井回风,风量风温风质可满足冷却塔中冷却水与空气换热需求,受矿井通风系统影响大,可能发生冷凝热的二次热污染,恶化现有通风系统效果,这与降温系统出发点相违背。

模式四从技术角度分析,相对模式二、模式三具有利用矿井井下天然冷源的优势,但是三山岛金矿井下涌水难以满足模式四中集中式制冷降温系统冷却水冷却要求。

模式五需要多达十几台移动式局部降温机,导致后期维护、管理成本高,且冷凝热排放仍只能通过矿井回风系统排放,矿井回风风量、风温、风质对冷凝热排放效果影响极大,很难确保制冷降温效果。

模式六从技术角度分析,基本同模式四,具有利用矿井井下天然冷源的优势,前提条件是矿山涌水资源丰富,水量、水温、水质有保障,且对水仓内换热器防腐、换热性能要求高(设置内外水仓可以不设置换热器)。

因此,各降温模式各有特色,降温设计时必须结合矿山现有通风、排水条件,各模式投资、运营及后期维护管理成本进行经济比选,最终选择选择制冷技术成熟、可靠,投资较少的降温模式。

4 结论与展望

4.1 结论

(1)基于井下开采大空间的封闭和作业面小空间的开放特性,需冷量(冷负荷计算)是选择降温模式和维持降温效果的关键参数。矿山降温设计工程中若按照各热源散热量分项理论计算冷负荷,因理论计算公式中涉及诸多参数及假设条件,计算十分复杂,推荐采用“进出口空气焓差”计算冷负荷,计算简单,适合于工程设计中采用。

(2)针对集中式和分散式2种降温模式,集中式制冷降温系统模式的显著特点是前期投资及后期运行维护成本高,如地表集中式降温需要长距离输送冷量,冷量损失大,管道输送受到井筒条件限制,冷量输送困难,最终导致冷量有效利用率低。矿山企业在选择降温模式时,建议前期选择小规模、服务单个或多个作业面需冷的分散式局部制冷降温系统模式为宜。

(3)制冷降温模式选择与井下生产条件、热湿源分布密切相关,其中采用矿井回风排放冷凝热模式受通风系统影响最大,采用矿井低温涌水排放冷凝热受矿山涌水量、水温、水质等水文水质条件影响最大。除模式一中直接输送冷风冷媒模式外,其他各降温模式中需要配置末端换热器—空冷器,空冷器热交换受通风系统风量、风质(粉尘、油污、尾气等)影响,降温地点降温效果与通风系统通风效果紧密相关。

(4)采取加大通风的通风降温系统相对人工制冷降温系统,通风系统风机、通风构筑物等管理简单,矿山更容易接受加大风量形式的通风降温解决深井热害问题。而矿井人工制冷降温不论是集中式还是局部降温模式,初期建设成本和后期运营成本都非常高,基于目前持续低迷的矿业形势,人工制冷降温系统在国内深井矿山的推广应用仍面临着巨大的经济困难。

4.2 几点展望

(1)开展可控循环通风降温技术研究。采用该方法相当于营造地表建筑室内封闭空间,使得降温区域冷量得以循环利用,显著减少矿山井下巷道纵横交错等开放空间及直流式通风系统造成的较大冷量损失,相对提高冷量的有效利用率。

(2)开展矿山降温冷凝热回收利用、余热发电等节能技术研究。采用该技术是将矿山热害“变废为宝”,有利于减少人工制冷降温系统运行成本,促进人工制冷降温技术的推广使用,符合“绿色生态矿山”建设要求。

(3)加强矿山行业暖通专业人才储备、培养。鼓励矿山设计院、设备厂家、热害矿山企业配备暖通专业人才,尤其是热害矿山企业配备暖通专业人才,有利于矿山企业接受矿井降温技术及矿山降温工程投入运营的维护管理。