学人与图书馆的不解之缘

刁 勇

中国社会科学院图书馆

学人到图书馆读书、借书,本寻常之事,但因图书馆而闻名学界者则是要有另番功夫;学者称颂图书馆便利,亦寻常之事,但把图书馆称为研究院,并非寻常人可为也。陈寅恪、郭沫若和沈从文三位在现代中国文化史和学术史上作出突出贡献的大师,他们的学问之路都曾与图书馆有着密切的联系。

自家藏书楼、中外图书馆孕育的史学大师

作为家学渊源深厚的江西义宁陈氏后嗣,陈寅恪就是在家中丰富书籍的修习苦读中打下了坚实的国学基础。其表弟、同学俞大维说:“他幼年对于《说文》与高邮王氏父子训诂之学,曾用过一番苦功。《十三经》不但大部分能背诵,而且必求正解。”陈寅恪曾说:“无论你的爱憎好恶如何,《诗经》《尚书》是我们先民智慧的结晶,乃人人必读之书。《周礼》是一部记载法令、典章最完备的书,不论其真伪,则不可不研读。礼和法为稳定社会的因素。礼法虽随时俗而变更,至于礼的根本,则终不可废。《礼记》是儒家杂凑之书,但适合儒家最精辟的理论。除了解释《仪礼》及杂论部分以外,其他所谓通论者,如《大学》《中庸》《礼运》《经解》《乐记》等等,不但在中国,就远在世界上,也是最精彩的作品,我们不但须看读,且须要背诵。《论语》的重要性在论‘仁’,此书为儒门弟子所编纂,而非孔子亲撰有系统的一部哲学论文。”这不仅是谙熟古代经典之人切身实感的择要点评,且完全可以作为后继学子的读书指南。

1903年,未满13岁的陈寅恪初出国门求学,先后到欧洲各国,再渡洋到美,继而再赴欧洲,到1925年学成归国,前后达23年,为了求学长期离家,不辞奔波和劳顿。

陈寅恪每到欧美著名的大学,那里的图书馆都是他耗时最多的地方。无论在导师的辅导下,还是自己学习,他都会把图书馆作为最重要的课堂。这也是他能在预定时间内,完成所修课程的原因,他的留学生涯基本上是在图书馆中度过的。在柏林大学研究院时,因国内政局动荡,官费中止,为坚持学习,陈寅恪每天早晨购买少量且廉价的面包,去图书馆度过一天,常常整日不能正式进餐,但他从不外出打工挣钱,生怕耽误阅读的宝贵时光。就是在这样艰苦的生活环境里,他在图书馆孜孜以求地研读欧洲及东方各种语言、文字,及各国社会、政治和历史著作。

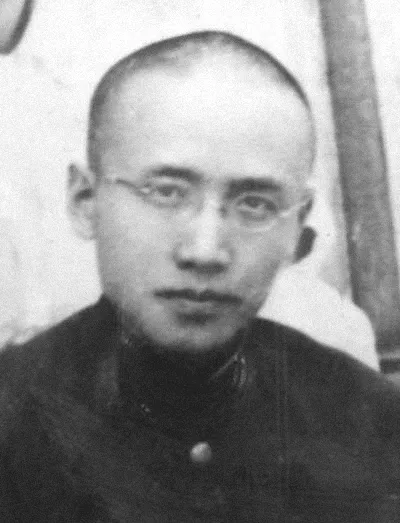

陈寅恪在德国

1925年,陈寅恪回国,经梁启超推荐,出任清华国学研究院导师。当时,国学研究院有足够的购书经费,鉴于陈寅恪学贯中西,熟悉众多外国语言文字,所以凡采购外文书刊和佛学典籍,都须经他最后审定。可好景不常,图书经费日渐困难,馆藏出现断档,严重影响到学术研究,以致于陈寅恪发出“今日国中几无论为何种专门研究,皆苦图书馆所藏之材料不足”的感叹,这确是当时中国图书馆藏书的通病。在这种情况下,陈寅恪将目光转向新发现的史料。早在留法期间,他就在巴黎图书馆查阅过伯希和自敦煌掠走的卷子。回国后,又仔细阅读了北平图书馆收藏的敦煌经卷,并撰写《陈垣敦煌劫余录序》,“论述敦煌学为世界学术之新潮流以及我们应如何成为预流,同时详确论述北平图书馆所藏敦煌文书的价值。”这使陈寅恪能站在学术研究的前沿,第一个提出“敦煌学”的学科术语。

抗战伊始,政府和大学陆续迁入西南大后方。1942年,陈寅恪也由香港返回桂林。1943年,他以教育部部聘教授身份任教于国立广西大学。期间,侧重于隋唐制度和文化的研究,由于自己研读批注过的大量藏书不幸丢失而当地文献匮乏,为免学术研究走低,陈寅恪便利用图书馆中的普通藏书,爬梳钩沉,破解疑难。当他在学校图书馆读到日本《东方学报》中关于唐朝租用调制的论述,并参考了新、旧《唐书》及白居易《长庆集》后,完成了《隋唐制度渊源略论稿》,基本完成了《元白诗笺证稿》,书中往往能发人所未发之语,出石破天惊之论。

图书馆修成诗人、史学家和古文字学大师

郭沫若1905年考入乐山县高等小学,1907年升入嘉定府中学,1913年考入天津陆军军医学校。后在大哥帮助下,赴日留学。1915年,到冈山第六高等学校医科学习,1918年升入福冈九州帝国大学医学部。他本学医,先“以崭新的内容与形式,开一代诗风”的诗集《女神》,被誉为中国现代新诗的奠基人;后以《中国古代社会研究》开创了中国古代历史研究的新路径;又以《甲骨文字研究》《卜辞通纂》的著述居我国甲骨文研究的“四堂”之一。这些成就的取得与他在图书馆的广泛阅读和刻苦钻研密不可分。

留学日本10年,郭沫若一方面在学校系统学习现代科学知识;另一方面在图书馆阅读了大量外国文学家和思想家的著作,并开始了新诗的创作。

除去上课时间,郭沫若总是步履匆匆来到幽静的图书馆,手捧名家诗文默诵到万家灯火时。1916年,他从冈山图书馆借到泰戈尔的几本诗集,“是没有韵脚的,而多是两节,或三节对仗的诗,那清新和平易径直使我吃惊,使我一跃便年青了二十年!他的《新月集》《园丁集》《吉檀伽利》《爱人的赠品》,我都如饥似渴地读了,在他的诗里面我感受着诗美以上的欢悦”。

郭沫若早年参加北伐,1927年参加南昌起义。大革命失败后,因受国民党通缉,被迫流亡日本,由此开启了10年的中国古史和古文字考释的学术历程。

青年郭沫若

在日本,郭沫若政治上受到宪兵的监视,经济上十分拮据,但他并没有因此消沉。“因而我的工作便主要地倾向到历史唯物论这一部门来了。我主要是想运用辩证唯物论来研究中国思想的发展,中国社会的发展,自然也就是中国历史的发展。”他钻研马恩著作,着手翻译马克思的《政治经济学批判》一书,并以其理论为指导来撰写《中国古代社会研究》。“矢志欲作中国社会史之探讨”,以便“认清楚过往的来程也正好决定未来的去向”。但“初由古代入手,即感旧有文献之不足且难征信,非用力于卜辞及古金文之研究者不为功”,因为它们“每每是决定问题的关键”。于是就往东京上野图书馆查找,上野馆藏书虽然丰富,但像甲骨、金文这样专门的书籍却很少。“于是我又想到了,一九一四年我初到日本,曾经有朋友引我到附近的一座专卖中国古书的书店里去过,书店的名字叫文求堂。我去向他(文求堂主)请教,他告诉我:‘要看这一类的书,小石川区的东洋文库应有尽有,你只要有人介绍,便可以随时去阅览的。’我照着他的指示进行了。东洋文库是日本财阀三轮系的私人图书馆,以白鸟库吉博士为主帅的日本支那学者中的东京学派,是以这儿为大本营,在这儿有他的研究室。我所要研究的正是他们所藐视的范围,因此,我在人事方面,除掉那位主任石田于之助之外,毫无个人的接触;而在资料方面,更是河水不犯井水,在那文库里面所搜藏着的丰富的甲骨文和金文,便全部归我一个人独揽了。我跑东洋文库,顶勤快的就只有开始的一两个月,就在这一两个月之内,我读完了库中所藏的一切甲骨文字和金文的著作,也读完了王国维的《观堂集林》。我对中国古代的认识算得到了一个比较可以自信的把握了。”经过一番潜心钻研,郭沫若相继撰写《中国古代社会研究》《甲骨文字研究》《殷周青铜器铭文研究》《两周金文大系》《金文丛考》《卜辞通纂》《两周金文辞大系考释》等重要的史学和古文字考释著作,特别是《中国古代社会研究》开创了以马克思主义唯物史观研究中国古史的先声。这一系列成就的取得,是郭沫若非常善于和充分利用图书馆(东洋文库)中丰富的藏书,勤奋钻研的结果。

从私人和公立图书馆走出的文学和文物大家

少年沈从文投身行伍,1920年,已是警察所办事员的沈从文,就在隔壁的“务实学堂”的图书室读书。“我在这个学校的图书室中,曾翻阅过《史记》《汉书》和其他一些杂书,记得还有一套印刷得极讲究的《大陆月报》……至今犹记得清清楚楚。”这一系列的阅读,使沈从文眼界顿开。1921年,沈从文做了湘西靖国联军第一军统领陈渠珍的秘书。陈渠珍在军部备有一个收藏丰富的私人文物、图书室,其中有:百来轴自宋及明清的旧画、几十件铜器及古瓷,还有十来箱书籍,一大批碑帖,还有一部《四部丛刊》。沈从文负责为陈渠珍收藏的图书、古董分门别类编目,并将陈渠珍读过书中的佳句抄下,以备查阅。“那些书籍既各得安置在一个固定地方,书籍外边又必需作一识别,故二十四个书箱的表面,书籍的秩序,全由我去安排。旧画与古董登记时,我又得知这一幅画的人名朝代同他当时的地位,或器物名称同它的用处。由于应用,我同时就学会了许多知识。又由于习染,我成天翻来翻去,把那些旧书大部分也慢慢地看懂了。”他常常翻阅《西清古鉴》《薛氏彝器钟鼎款识》等书,与铜器上的铭文相比较,估出它们的名称与价值,鉴赏水平日渐提高。为弄清一部自己不熟悉的古籍的作者及其生活的时代,他就反复研究《四库提要》。这一段整理、登记书画的经历,是沈从文第一次真正深入地接触文物古籍,为他后半生从事文物研究打下了初步的基础,埋下了最早的种子。

1922年夏天,20岁的沈从文“为寻求理想,想读点书”,只身来到北京。本想进大学读书,可连小学都没有毕业的他,在现实面前最终放弃了升学的打算,开始在京师图书馆的自学历程。在饥寒交迫无望无助的情况下,他到图书馆摸索着看书,凡能看懂的,不论新旧都翻翻。他像海绵吸水一样汲取着文学的滋养,阅读了《笔记大观》《红楼梦》《小说大观》《玉梨魂》等大量古代的笔记、小说,还如饥似渴地阅读了《改造》《向导》《新年青年》《新潮》《创造》《小说月报》等一系列新文化刊物。沈从文一边拼命地在京师图书馆读书, 一边顽强地进行文学创作,四处投稿。功夫不负有心人,1924年,《晨报副刊》终于刊登了他第一篇文章《一封未曾付邮的信》。此后,《平凡的故事》《遥夜》等又相继刊发。

然而,全职的读书、写作,对于当时的沈从文来说,虽然极其需要,但未免是太奢侈,为了生存他不得不四处奔波。幸而北京大学教授林宰平看了系列散文《遥夜(五)》,在了解了他的生存状况后,找到梁启超做介绍人,推荐沈从文到湘西老乡熊希龄办的香山慈幼院图书馆做图书管理员。接着,熊希龄还送沈从文到北京大学图书馆,跟随著名的图书馆学、目录学家袁同礼学习编目和文献学。三个多月的北大学习,是他接受的唯一一次图书馆学的专业培训,不仅非常难得地受到了名家的指教,也接受了严格和正规的学术训练,为他日后的文物研究打下了坚实的基础。

青年沈从文

但是,沈从文始终认为文学创作才是他最钟爱且愿为之奋斗终生的唯一事业。工作之余的时间精力,都用来不懈地写作。这一年沈从文先后在报刊上发表作品达60余篇,其中包括小说《棉鞋》《福生》,散文《市集》《怯步者笔记》等。1926年,沈从文辞去了图书馆的工作,走上了专业从事文学创作的征程。1928年至1936年,他创作了200余篇文学作品和艺术批评、文学评论,著名代表作《边城》《长河》就是在这一时期创作的。之后他开始在山东大学、武汉大学、北京大学任教。

沈从文与图书馆特别有缘。1931年,沈从文到青岛大学任教,而立之年的他学习精力旺盛,常到大学图书馆看书;抗战流亡途中被困武汉,武大校长因他在北大图书馆跟随袁同礼进修的经历,曾聘他做过图书馆员。

1949年后,沈从文到中国历史博物馆工作,从事文物的分类、标签、讲解、鉴定和研究工作。其助手是陈大章、李之檀和范曾,是辅助他研究发表的绘图班子。沈从文更加潜心钻研各种文物考古、艺术、建筑、工美、服饰方面的书籍。由于早年文物的登记、把赏,以及在图书馆工作和向袁同礼学习文献学、图书分类、编目的经历,使沈从文在研究中国的文物考古时,显得非常得心应手。到1962年,他写出了《中国丝绸图案》《唐宋铜镜》《明锦》《龙凤艺术》《战国漆器》等研究著作,成为了我国将文献与文物两者相结合进行历史研究的开创者之一。

沈从文在青年和中年的人生重要时段,数次在图书馆工作和学习。正是对知识的渴求和对书籍的热爱,影响和改变了沈从文的人生道路,成就了他在文学创作和文物研究领域的建树,可以毫不夸张地说,他是从图书馆走出的文学巨匠和文物大家。