钱锺书的人生边上

张建安

北京史记研究会

2016年5月25日凌晨, 105岁的杨绛去世,各种悼念文章铺天盖地出现在网络、媒体。清华大学附近的北京地铁圆明园站内,也悄然出现一张纪念海报,整个画面只有杨绛一人,她似乎一直都在静静地看着来来往往的旅客,而她也在这样的人世旅途中走了一辈子。如今她到站了。

海报中极少的几个字使人感到十分亲切与妥帖——“我们再见了,您们团圆了。”她悄然离开了我们,去与另一个人团圆。

另一个,自然就是她的先生——钱锺书。

《围城》起伏 “下蛋母鸡”

1990年12月,钱锺书的小说《围城》被拍摄成电视连续剧,在中央电视台热播。

《围城》成功地演绎了当时的知识分子难以摆脱的“围城”困境和精神危机,也很好地阐释了一种耐人寻味的人生经验:“城外的人想冲进去,城里的人想逃出来”,其贯穿全书的讽刺、幽默与睿智,使广大观众与读者深深地喜欢上了《围城》,也对《围城》的作者钱锺书充满了好奇。

其实,早在1946年,《围城》最早在《文艺复兴》杂志连载后,便受到广大读者的广泛关注。1947年5月,上海晨光出版公司在出版发行《围城》图书的同时,在《文艺复兴》第3卷第3期的封底刊载如下文字:“这部长篇小说去年在《文艺复兴》连载时,立刻引起广大的注意和爱好。人物和对话的生动,心理描写的细腻,人情世态观察的深刻,由作者那支特具有的清新辛辣的文笔,写得饱满而妥适。零星片段,充满了机智和幽默,而整篇小说的气氛却是悲凉而又愤郁。故事的引人入胜,每个《文艺复兴》的读者都能作证的。”图书发行后,《围城》更是成为畅销书,引来了众多好评。

1947年版《围城》

然而,并非所有的评论家都看好《围城》,王元化将《围城》看作“香粉铺”,唐湜认为小说的结构如同“一盘散沙”。有人甚至直接指向《围城》的作者钱锺书。巴人(王任叔的笔名)称:《围城》的作者即便有巴尔扎克式的纵谈一切漫不经心的才华,但在这里却偏缺少巴尔扎克抓住资本主义社会的灵魂(金钱)的特质的那种初步的社会学观点。熊昕更是指责《围城》是失败的,它的效果是有毒的,《围城》的作者有脱离大众的态度。

在批评声中,《围城》开始沉寂,直到30年后的1979年,夏志清高度称赞《围城》是中国近代文学中最有趣和最用心经营的小说,可能亦是最伟大的一部。这才使《围城》重新成为文学界关注的焦点。随着电视连续剧的播出,钱锺书和他的《围城》进入公众视野,由此掀起了一波又一波研究《围城》、研究钱锺书的热潮。

钱锺书在世时,很多人想方设法想要采访到他,看看他是如何看待外界的研究。而钱锺书的态度始终如一,他总是诚恳地奉劝说,别研究什么《围城》,也别研究我本人。或者客客气气地推说“无可奉告”,或者既欠礼貌又不讲情面地直接拒绝。

有一次,一位英国女士打来电话想要求见,钱锺书这样回绝:“假如你吃了个鸡蛋觉得不错,何必认识那下蛋的母鸡呢?”

正因为如此,钱锺书的庐山真面目始终不离公众的视野,却又总是被隐藏得很深。

杨绛不仅深知这个“下蛋的母鸡”的真面目,而且对母鸡所下的“蛋”也是再清楚不过了。她在《记钱锺书与〈围城〉》一文中描述:“钱锺书在《围城》的序里说,这本书是他‘锱铢积累’写成的。我是‘锱铢积累’读完的。每天晚上,他把写成的稿子给我看,急切地瞧我怎样反应。我笑,他也笑;我大笑,他也大笑。有时我放下稿子,和他相对大笑,因为笑的不仅是书上的事,还有书外的事。我不用说明笑什么,反正彼此心照不宣。”

与书结缘 两种教育

位于无锡市健康路新街巷的钱锺书故居,前后两进院落,面阔均为七间,典型的江南书香宅第。1910年11月21日,一个孩子呱呱落地,周岁抓周时,这个孩子不选金银珠玉,也不选美味佳肴,却独独抓住一本书不放,父亲因此为这孩子取名为“锺书”,他与书的缘分似乎天生。

钱锺书的父亲钱基博,字子泉,一生好学。中国传统学问分为经史子集四大部,钱基博四部皆通,尤以集部之学见称于世。著名学者陈平原评价:“其学熔裁经史,旁涉百家,堪为天下通儒。”文史大家钱穆则认为,自己“生平相交,治学之勤,待人之厚,亦首推子泉”。

对于幼年的钱锺书而言,钱基博是严父。钱基博小的时候曾被一位非常严格的族兄管教,读不好书便常常被痛打,钱基博成年后,对族兄的痛打别有领会,说:“不知怎么的,有一天忽然给打得豁然开通了。”因此,他决定也用这种严厉的方法教育自己的儿子。好在,钱锺书出世第二天便由伯父钱基成抱去抚养。

钱基成比钱基博大14岁,膝下无子,所以对锺书非常疼爱,而且抱有最大的期望,孩子刚出生那天,有人送来一部《常州先哲丛书》,伯父便以“仰慕先哲”之意,为孩子取名“仰先”,字“哲良”。孩子4岁时,伯父开始教他识字。无论上茶馆还是去听书,伯父也总是带孩子一起去。

钱锺书7岁时在亲戚家的私塾附学,开始读《毛诗》,但一年后,伯父决定由自己来教。伯父宽松的教育方法显然很合钱锺书的胃口,他囫囵吞枣地阅读了《西游记》《水浒》《三国演义》等古典小说。伯父还经常花两个铜板,向小书铺子租一本小说给他看,钱锺书又因此入迷地读了《说唐》《济公传》《七侠五义》等当时看来不登大雅的小说,看完后还要手舞足蹈地向弟弟们演说他看过的内容,并对各种兵器的斤两记得烂熟。

钱锺书生长在一个大家庭中,亲兄弟、堂兄弟算下来共十人,各有各的脾气,而钱锺书的特点是:读书时,他会专心去读,孜孜不倦,别无旁顾,只要有书,什么也不计较,所以大家都觉得他“痴”;然而,放下书本,他就全没有正经了,专爱胡说乱道,颠倒乾坤,他父母有时便用当地话说他“痴颠不拉”。为了戒掉他的“胡说八道”,父亲在其10岁的时候,为他改字为“默存”,希望他多一些沉默。但这一改名的行为,是在伯父去世之后。

伯父去世之前,父亲看到钱锺书整天看“闲书”、说胡话,心里很是着急,可是又不敢当着伯父的面教训孩子。于是只好伺机把钱锺书抓去教他数学,教不会,就发狠要打,但又怕兄长听见,只好拧肉,且不许钱锺书哭。如此一来,钱锺书的身上免不了青一块紫一块,晚上脱掉衣服后,伯父见了不免又心疼又气恼。后来,钱锺书将幼时的这些旧事讲给杨绛,杨绛笑着说:“痛打也许能打得‘豁然开通’,拧,大约是把窍门拧塞了。”

这样的玩笑话也许是有一定道理的。钱锺书绝顶聪明,伯父去世后,父亲不必再拧他了,有一次他写文章用字庸俗,结果被父亲痛打一顿,使他又疼又羞,激起了发奋读书的志气,从此用功读书,像父亲一样读通了经史子集,作文也大有长进。可是,也许是被“拧”过的缘故,钱锺书始终学不好数学。考大学时,他的数学成绩只有15分。

伯父、父亲的不同教育,显然对钱锺书后来的写作、学术产生了不同影响。没有伯父,可能没有能够写《围城》的作家钱锺书,而没有父亲,也就不会有学者钱锺书了。

清华园中,学习、姻缘两不误

距离无锡1300公里之外的北京清华园,是钱锺书终身难忘的地方。民国期间,清华大学曾破格聘用和录取过一些师生,后来均成为传世佳话。破格聘用的老师,最有名的是陈寅恪、王国维以及后来的华罗庚;而破格录取的学生,最有名的则是“二钱”,他们一个是钱伟长,另一个就是钱锺书。他们都是数学成绩极差,但因中英文成绩特优而被破格录取的。

事实上,在报考清华大学之前,无论在美国圣公会办的教会学校苏州桃坞中学,还是无锡辅仁中学,钱锺书的中英文造诣已相当了得。他颇受家学影响,在父亲的严格教育下,也津津有味地埋首于浩如烟海的中国古籍,并以超常的记忆力和理解力,打下了坚实的学问根基。父亲对他的态度因此发生了变化,在考入清华之前,钱锺书已不复挨打而成为父亲得意的儿子,并常常为父亲代笔写信作文。当时商务印书馆出版钱穆的一本书,钱穆请钱基博为之作序。钱锺书后来告诉杨绛,钱穆那本书的序是他代写的,一字没有改动。

1929年,钱锺书从无锡来到北京,成为清华大学外文系的高材生。他的同班同学饶余威后来撰写《清华的回忆》中提到钱锺书时说:“同学中我们受钱锺书的影响最大。他的中英文造诣很深,又精于哲学及心理学,终日博览中西新旧书籍,最怪的是上课时从不记笔记,只带一本和课堂无关的闲书,一面听讲一面看自己的书,但是考试时总是第一,他自己喜欢读书,也鼓励别人读书。”

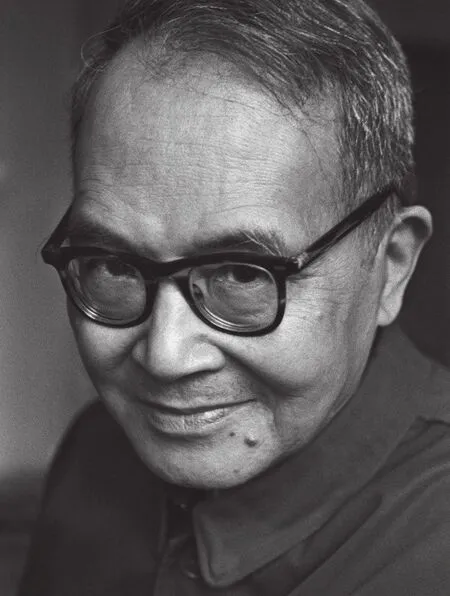

钱基博、钱锺书父子合影

另一位同班同学蒋恩钿当时已抑制不住对钱锺书的钦佩之情,常常在给一位好友的信中夸赞钱锺书的聪明与才华。蒋恩钿的这位好友,正是在苏州东吴大学读书的杨绛。1932年初,因东吴大学停课,杨绛到清华大学借读。刚到北京没几天,她便在清华大学古月堂门口见到了钱锺书。清华大学古月堂,由此见证了一个美好姻缘的开始。

50年之后,女儿钱瑗在家里问爸爸钱锺书:“爸爸,咱俩是最铁哥们儿了,你倒说说,你是个近视眼,怎么一眼相中妈妈的?”钱锺书说:“我觉得你妈妈与众不同。”钱瑷又问:“怎么个与众不同?”钱锺书不再回答。而杨绛则这样回忆自己第一次见钱锺书的情形:“1932年3月在清华古月堂门口,我第一次见面,觉得他(钱锺书)眉宇间‘蔚然而深秀’,瘦瘦的,书生模样。”

矛盾的两面:才华横溢 拙手笨脚

钱锺书25岁时,以第一名成绩考取英国庚子赔款公费留学生,在牛津大学埃克塞特学院英文系就读,两年后入法国巴黎大学进修。

《围城》中曾塑造了出洋留学的方鸿渐买假学历的经历,这给很多读者留下了遐想的空间。有一位专爱考据的先生,竟推断出钱锺书的学位也靠不住。

事实上,钱锺书27岁时以论文《十七、十八世纪英国文学中的中国》通过答辩,获得牛津大学文学学士学位(B.Litt)。但到了巴黎大学后,钱锺书却再也不愿意为一个学位赔掉很多时间了,他认为白费功夫读些不必要的功课,很不值当,所以在巴黎的一年时间,钱锺书只是自己下功夫扎扎实实地读书。法文自15世纪的士人维容读起,到18、19世纪,一家家地读。德文也是如此。他一日读中文、英文,隔日读法文、德文,后来又加上意大利文。这是爱书如命的钱锺书恣意读书的一年,他的超常的学习能力也因此得到酣畅淋漓的表现。初到法国时,钱锺书的法文生字比杨绛多,但一年之后,钱锺书的法文水平已远远超过了杨绛。

无论在牛津还是在巴黎,钱锺书都给人留下嗜书如命、博闻多识、才华卓绝的印象。不过,在妻子杨绛的笔下,钱锺书还以“痴气”、人情味以及“拙手笨脚”,让人时而感慨,时而哭笑不得。

杨绛在《我们仨》中曾这样写道:“一九三五年七月,锺书不足二十五岁,我二十四岁略欠几天,我们结了婚同到英国牛津求学。我们离家远出,不复在父母庇荫之下,都有点战战兢兢;但有两人作伴,可相依为命。

“锺书常自叹‘拙手笨脚’。我只知道他不会打蝴蝶结,分不清左右脚,拿筷子只会像小孩儿那样一把抓。我并不知道其他方面他是怎样的笨,怎样的拙。

“他初到牛津,就吻了牛津的地,磕掉大半个门牙。他是一人出门的,下公共汽车未及站稳,车就开了。他脸朝地摔了一大跤。那时我们在老金(Mr.King)家做房客。同寓除了我们夫妇,还有住单身房的两位房客,一姓林,一姓曾,都是到牛津访问的医学专家。锺书摔了跤,自己又走回来,用大手绢捂着嘴。手绢上全是鲜血,抖开手绢,落下半枚断牙,满口鲜血。我急得不知怎样能把断牙续上。幸同寓都是医生。他们教我陪锺书赶快找牙医,拔去断牙,然后再镶假牙。”

钱锺书夫妇,1936年摄于牛津大学公园

这便是大学者钱锺书的另一面。人世间向来是没有完人的,才华横溢的钱锺书也不能免。这样的情况下,夫妻俩的生活起居,基本上全靠杨绛张罗。不过,夫妻间的感情并不因此而出现波折或裂痕,反而越来越亲密了。无论在牛津还是在巴黎,都留下他们许多美好的回忆。

在《我们仨》中,杨绛最津津乐道的事情之一,就是夫妻俩的所谓“探险”:“我们每天都出门走走,我们爱说‘探险’去。早饭后,我们得出门散散步,让老金妻女收拾房间。晚饭前,我们的散步是养心散步,走得慢,玩得多。两种散步都带‘探险’性质,因为我们总挑不认识的地方走,随处有所发现。”“牛津是个安静的小地方,我们在大街、小巷、一个个学院门前以及公园、郊区、教堂、闹市,一处处走,也光顾店铺。我们看到各区不同类型的房子,能猜想住着什么样的人家;看着闹市人流的各等人,能猜测各人的身份,并配合书上读到的人物。”这样的“探险”,无疑为正在做学问的钱锺书,积累了小说创作的生活素材。

艰难岁月 两部经典

旅途中的经历总能给钱锺书以丰厚的营养。1944年,当钱锺书被困上海写作《围城》时,他首先想到的便是1938年乘坐法国邮船回国时的情景。一开篇这样写着:“红海早过了,船在印度洋面上开驶着,但是太阳依然不饶人地迟落早起,侵占去大部分的夜。……这条法国邮船白拉日隆子爵号(Vicomte de Bragelonne)正向中国开来。”然后,便在这艘船上展开了整个《围城》的序幕,出现了船上的男男女女,精心刻画了方鸿渐与鲍小姐、苏小姐情感关系的变化。

书中的很多情形是钱锺书回国时的亲历亲闻,而且,方鸿渐的“痴气”“拙手笨脚”等种种性情为人,活活就是钱锺书本人。这便引起了更多人的好奇,他们将书中的情节与作者本人的经历做对比,发现,方鸿渐留学归国后的经历基本上与钱锺书回国后的经历相合。

钱锺书1938年回国后,先到上海探亲,并送前往湖南的父亲上船,紧接着赶赴昆明,担任西南联大外文系教授。1939年暑假,钱锺书回上海与母亲和妻儿团聚,在此期间接到父亲钱基博的来函,要他前往湖南蓝田国立师范学院任英文系主任。钱锺书不敢违抗父命,于是经过长途跋涉到达蓝田,在湘西工作了两年,见识了很多人情世态。1941年,钱锺书再次返回上海,却正赶上珍珠港事件爆发,日本对美、英等国宣战,上海完全沦陷,钱锺书被困孤城,无法出去。

《围城》中,方鸿渐也同样经历了回国、探亲、到大学任教、艰辛的旅途、困顿于上海这些经历,只不过方鸿渐在法国邮船上是单身男,而钱锺书归国时则与夫人杨绛以及他们的孩子在一起。方鸿渐归国时还不知道以后会有什么样的工作,而钱锺书则已于1938年初,接到西南联大破格请他担任教授的聘书;方鸿渐虽然也有长途跋涉到地方大学任教的经历,却没有在国内一流大学担任教授的经历……那么,在这样的情况下,我们该如何看待《围城》与现实生活的真真假假、互相穿插呢?

对此,最有发言权的还是杨绛。对于《围城》中真实与虚构的交织,杨绛能像华生一样,以福尔摩斯探案的手法逐一分辨出来。

在这篇经过很多人督促才写出的《记钱锺书与〈围城〉》中,杨绛如是说:“我们乘法国邮船阿多士Ⅱ(Athos Ⅱ)回国,甲板上的情景和《围城》里写的很像,包括法国警官和犹太女人调情,以及中国留学生打麻将等等。鲍小姐却纯是虚构。……鲍小姐是综合了东方美人、风流未婚妻和埃及美人而抟捏出来的。锺书曾听到中国留学生在邮船上偷情的故事,小说里的方鸿渐就受了鲍小姐的引诱。……苏小姐也是东鳞西瓜凑成的:相貌是经过美化的一个同学,心眼和感情属于另一人,这人可一点不美;走单帮贩私货的又另是一人。苏小姐做的那首诗是锺书央我翻译的;他嘱我不要翻得好,一般就行。苏小姐的丈夫是另一个同学,小说里乱点了鸳鸯谱。结婚穿黑色礼服、白硬领圈给汗水浸得又黄又软的那位新郎,不是别人,正是锺书自己。”“《围城》的作者呢,就是个‘痴气’旺盛的锺书。我们俩日常相处,他常爱说些痴话,说些傻话,然后再加上创造,加上联想,加上夸张,我常能从中体味到《围城》的笔法。我觉得《围城》里的人物和情节,都凭他那股子痴气呵成了真人实事。可是他毕竟不是个不知世事的痴人,也毕竟不是对社会现象漠不关心。”

《围城》是钱锺书唯一的长篇小说,1944年动笔,1946年完成。这两年,正是他与杨绛在上海艰难度日时。杨绛当家庭教师,又在小学代课,业余创作话剧。钱锺书没有工作,杨绛的父亲把自己在震旦女子文理学院授课的钟点让给钱锺书,而钱锺书的主要时间便用在写作中。

杨绛对《围城》的诞生起了极其重要的作用。钱锺书称杨绛为“最才的女,最贤的妻”,事实上确实如此。她是一位才女,少时便立志遍读中外好小说,并写出自己的好作品。到1944年的时候,她的作品已很受大众欢迎。有一次,钱锺书看了杨绛编写的话剧上演后,回家就对杨绛说:“我想写一部长篇小说。”杨绛一听,非常高兴,催促丈夫快写,然后她便将家中的所有事情都担了起来,竭尽全力支持丈夫。正如钱锺书在《围城》序言中所说:“这本书整整写了两年。两年里忧世伤生,屡想中止。由于杨绛女士不断的督促,替我挡了许多事,省出时间来,得以锱铢积累地写完。”

人们常说,苦难孕育着新生命。也正是在苦难中,钱锺书创作完成《围城》,成为世界文坛一道非常独特的风景,不仅在中国畅销不衰,而且被翻译成英文、法文、德文、日文等多种版本,在世界广泛传播。

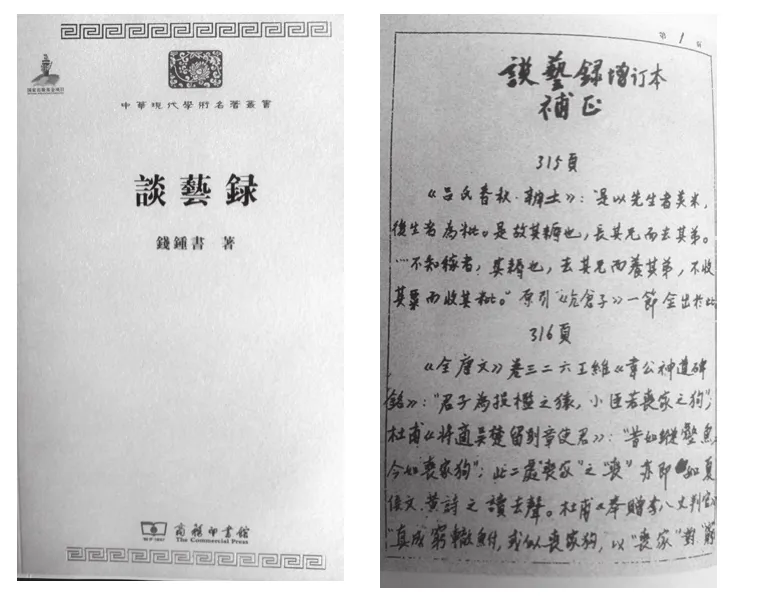

事实上,在艰难的岁月里,钱钟书还创作出一个比《围城》更重要的成果,就是《谈艺录》。

从法国乘船经过红海归国的情景,不仅出现在《围城》的开篇,同样保存在当时同船归国的冒效鲁记忆中。冒效鲁是民国大儒冒鹤亭之子,学贯中西,才华横溢,曾被苏联汉学权威阿列谢耶夫院士称赞为“平生所见华人中不可多得的通品”。1938年,他返国途中,意外之喜就是与钱锺书相识。

“邂逅得钱生,芥吸真气类。”“谓一代豪杰,实罕工此事。”“凭栏钱子睨我笑,有句不吐意则那。”这些诗句都是冒效鲁写给钱锺书的,再现了他们在法国邮船上的气类相投、彼此谈诗相和的情形。也正是在彼此畅谈的过程中,钱锺书有了写作《谈艺录》的想法。1939年,钱锺书从昆明返回上海,与冒效鲁再次相见。冒效鲁极力督促钱锺书撰写书话,钱锺书颇觉技痒,于是开始了《谈艺录》的最初写作。从1939年秋到1941年夏,钱锺书在湖南蓝田师院完成了《谈艺录》的初稿,而这实际上只是最终成书的一半。

《谈艺录》/钱锺书手稿

钱锺书被困上海后,也把《谈艺录》当成“忧患之书”,念兹在兹,不断修改,不断补订。

杨绛对《谈艺录》非常珍视。一次,两名日本宪兵奉命上门查问,钱锺书正巧不在家,而杨绛的第一个念头就是保护好《谈艺录》。

1942年,《谈艺录》成稿,先在朋友间传播。此时,钱锺书的朋友有傅雷夫妇、楼适夷、柯灵、陈西禾等人。朋友们一边看,钱锺书一边修订。即便在创作《围城》的忙碌时期,钱锺书也没有停止对《谈艺录》的修订。经过十年的磨练,《谈艺录》才最终定稿。1948年6月,当《谈艺录》由上海开明书店印行、次年7月出版后,大受欢迎。《谈艺录》成为钱锺书的代表作之一,也成为钱锺书这一时期与《围城》题材不一、但又彼此促进的一大学术工程。

在小说写作上,《围城》之后,钱锺书还写出长篇小说《百合心》,但1949年的时候,《百合心》手稿遗失,钱锺书从此也将兴趣完全转入到学术研究和翻译当中。

“老弱病残” 又一经典

中华人民共和国成立后,钱锺书担任清华大学教授,并负责外文研究所事宜。1953年全国院系调整,清华大学的文科部分并入北京大学,钱锺书在文学研究所工作。他从此摆脱教务,长期从事《毛泽东选集》英译的定稿工作。业余时间,他以静静读书为主。

1955年,钱锺书所在的文学研究所转属于中国科学院哲学社会科学部,即现在的中国社会科学院文学所,在郑振铎、何其芳、王伯祥等人的支持下,钱锺书花费两年的功夫,完成了《宋诗选注》。此书选注了宋代81位诗人的297首作品,成为钱锺书学术生涯中,上承《谈艺录》、下启《管锥编》的重要著作之一。

《管锥编》称得上钱锺书毕生最重要的著作,此书根据历年来的笔迹整理而成,据说笔记本就有五大麻袋之多。而令人想不到的是,这套书是钱锺书在非常艰难的情况下完成的。

1966年,钱锺书、杨绛均被打成“资产阶级学术权威”,经受了一波又一波的冲击。1969年11月,钱锺书被下放到河南罗山县的“五七”干校改造,不久迁到淮河边上的河南息县。8个月后,杨绛也被下放了,见到丈夫后,钱锺书已经又黑又瘦,简直变了模样。两人所住的地方虽然相去不过一小时的路程,但各有所属,均需服从纪律,不能随便走动,十天一次的大礼拜才允许探亲。有一次,两人见面后走过一个菜园,杨绛指着窝棚说:“给咱们这样一个棚,咱们就住下,行吗?”钱锺书很认真地想了一下,然后回答:“没有书。”在这位一生嗜书如命的书生眼中,什么都可以没有,就是不能没有书。在干校,钱锺书没法带别的书,箱子里只有字典、笔记本、碑帖,也就是在这样的情况下,他开始在大集体宿舍的个人蚊帐中,整理历年来的读书笔记,为完成他最伟大的著作《管锥编》做准备。

两年后,钱锺书以“老弱病残”人员的身份被送回北京。此时的他已经62岁,处境依然艰难,又得了一场大病,但毕竟有地方写作了,返京仅5个月,便开始动笔写《管锥编》。3年后,《管锥编》初稿完成,钱锺书继续修改,又过了3年,也就是1978年1月,《管锥编》定稿。1979年,百余万字的煌煌巨作《管锥编》1-4册由中华书局出版,此书一出,便震惊了海内外学术界,也昭示着钱锺书成为学术界很难逾越的一座文化昆仑。

人生边上的边上

钱锺书一生对做官没有任何兴趣,但1982年时他遇到了一件意想不到的事情。这年6月,中国社科院人事上略有变动。钱锺书所在的文学所换了所长,钱锺书被聘为文学所顾问,他力辞得免,特别兴奋,回家后便高兴地对杨绛说:“无官一身轻,顾问虽小,也是个官。”没想到,第二天他便被社科院召去开会。时任中国社科院院长的胡乔木为了加强社科院的学术气氛,出人意料地要钱锺书、夏鼐担任社科院副院长,钱锺书又要推辞,但没有成功。

钱锺书晚年虽出任高官,但他最愿意做的还是读书,对于出国访问之类的事情,一概推辞。

钱锺书任副院长期间,中国社科院曾有两次国际性的会议,一次是和美国学术代表团的学术交流会,一次是纪念鲁迅的会议。这两个大会,都由钱锺书主持并发言,发言稿后来被收入到钱锺书的作品集《人生边上的边上》。此前,钱锺书还出版过一个集子叫《写在人生边上》。而他的夫人杨绛,晚年也写过一本书,名为《走到人生边上》。这不免令人感慨,钱锺书与杨绛,称得上千古以来夫唱妇随的典范。

三里河不是一条河,而是钱锺书、杨绛晚年居住的地方。

在钱、杨夫妇眼中,他们的三里河寓所不但宽适,环境也优美。自从迁居这里,他们好像跋涉长途之后,终于有了一个家,可以安顿下来了。夫妻两人每天在起居室静静地各据一个书桌,静静地读书工作。工作之余,他们仍然会像在牛津大学时那样,到附近各处“探险”,然后猜测每一个地方住着什么人,他们是怎样地生活。他们也在院子里来回散步,有时还和女儿钱瑗一起把玩欣赏一把又一把的“石子”,可谓其乐融融。这样的结尾应该是最美妙不过了。但是,人世间任何人无法摆脱生离死别,钱锺书和杨绛也清醒地意识到,他们已经活在人生边上了,快要和人世告别了。

1998年岁末,钱锺书病逝,终年88岁。

人世间因此少了一位卓有成就的作家、学者、文化昆仑,更少了一位嗜书如命的人、一位真正的书痴。