社交网络让人变得更爱独处?

丁晶晶

我们大家可能对“社交网络”这个词都不陌生。从最早的电子邮件和短信息,到后来的微博、微信,社交网络让人与人之间的交流越发便捷,也越发频繁,人与人之间的交流不再受到时间和空间的限制。社交网络甚至可以让一个人在网络上具有完整的形象和交际圈,并与现实世界的社交持续地交叉和重叠,交友、工作、学习、购物和洽谈业务等,现代生活的一切似乎都可以低头对着手机和电脑完成。

就在人们由于社交网络的广泛性和便捷性对其越发依赖的同时,有关社交网络的负面评价也越来越多,比如,社交网络会浪费掉很多时间,使人每天可能都得花费大量的时间去刷微博和朋友圈的信息;社交网络的侵入性非常强,让我们私人的秘密越发暴露在公众视线之下,隐私无法保障,甚至还可能威胁到个人信息安全等等。诸如此类的批评你可能早就听说过,不过,要是提到社交网络会让我们在现实生活里变得更加孤僻和不合群,你相信吗?你可能会说,社交网络不就是让我们更好地融入群体生活吗,怎么会适得其反呢?

然而,答案是肯定的。有许多针对大脑工作模式的观察研究证据表明,社交网络确实正在改变着人们的行为以及我们对他人的态度。

社会脑

事实上,人们的社交活动,无论是在虚拟网络还是现实生活中,都对其思考和认知方式有很大影响。20世纪90年代的“社会脑假设”理论认为:人类之所以天生就拥有如此复杂的大脑和惊人的脑容量,与我们人类的社交天性有关。比如,从远古社会开始人们就过着群居生活。事实也证明群居生活更有利于生存。但是这种生活也带来更多思考,比如,在一个群体里,你更信任谁?谁会帮助你?谁欠你的人情?等等。所以,在此情形下,有大量且很多非常細节的社交信息需要注意。人类就需要大量的大脑灰质来处理这些信息——这就是“社会脑假设”。

大脑成像研究支持了社会脑假设。

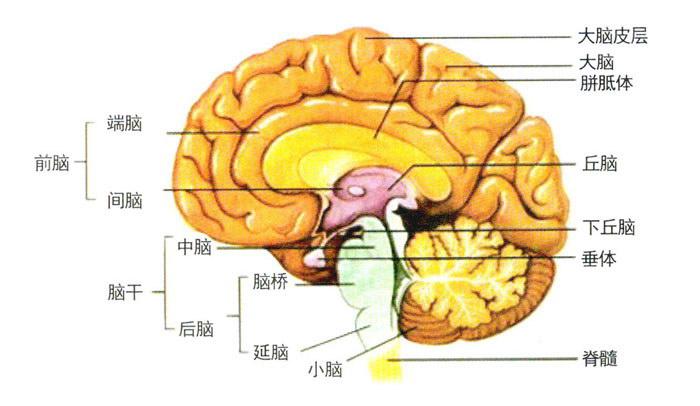

后来,大脑成像研究支持了社会脑假设。研究显示,当一个人在群体生活里出现“思考”行为时,大脑皮层的中线结构和颞顶部交汇处的神经活动会有明显增加。而当一个人处理自我感知、自我意识、自我身份,以及处理对所属群体的整体认知时,包括腹内侧前额皮层和前扣带皮质部分的活动又会明显增加。这些结果都表明:社交活动是我们生活的重要组成部分之一,而处理社交信息是我们大脑的重要工作,并且不同的大脑区域分工明确,各司其职。

人类需要社交活动,如果剥夺了一个人的社交联系,比如将罪犯单独关禁闭,这被心理学家认为是一种精神折磨。但是,另一方面,过多的社交也有很多负面影响,因为社交活动无疑是耗费精力的:如何与人建立友好关系对大脑而言是很大的工作量,需要同时投入巨大的脑力。这也就解释了为什么人类在需要社交活动的同时,也需要拥有足够的私人空间。当社交活动让大脑筋疲力尽时,人们就会开始主动寻求私人空间,让自己可以好好地休息一下,“充个电”。

将最烦单独关禁闭,这被心理学家认为是一种精神折磨。

社交孤僻

显然,大脑会找到一个精确的平衡点来保证我们可以把社交活动的利益最大化。但这就好像做蛋糕,多放入十倍糖量,并不会让蛋糕增加十倍美味一样。不仅如此,还需要看到,社交网络还会放大社交的过程和社交关系中的一些负面影响。

在2010年,有精神科医生就指出,社交网络成瘾已经可以被分类成为一种独立的临床疾病,其具体表现包括:患者每天花费5小时以上在各类社交网站中,几乎足不出户,甚至为此丢了工作。在一个病例中,患者因为社交网络成瘾去就医,但又忍不住去翻看社交网络的最新动态。看着看着,最后竟主动中断了自己的治疗。这种情况与药物成瘾的现象非常相似。我们可以把社交网络成瘾理解为让自己完全置身于社交媒体之中,认为只有在社交网络中才能体现自己的存在感和价值,宁愿切断与社会建立联系的其余一切方式。再用一个更简单的方式来概括:这样的人是孤僻地存活于网络世界当中。

针对这些网络成瘾的情况,有科学家作了这样的解释:一个有意义且成功的社交意味着大脑可以获得现实生活的奖励。好的社交会刺激催产素的释放,因此可以带给我们更多的幸福感;同时,被埋在大脑深处的“中脑边缘奖赏通路”也开始分泌多巴胺,给予我们对快乐的感知力。有一些研究也给出了具体的证据:一个成功的虚拟网络社交,比如一个人在微博上发布了一篇很受欢迎的文章或者发布了一则被多次转发的内容,同样可以在大脑内形成类似的快乐体验。

患者每天花费5小时以上在各类社交网站中,几乎足不出户。

然而不幸的是,对于很多人来说,从网络上获得喜爱和欢迎比从真实生活中获得喜爱和欢迎要容易得太多太多。我们往往需要维持长期的良性社交,才可以在真实世界交到可以带来良性互动的朋友。而在网络世界中,一个帖子,就可能有成百上千人来给你点赞和评论。这种即时的满足感自然不言而喻。其实,这与吸毒成瘾的体验类似,是让我们在激活奖赏通路的同时,减少花费很多代价来换取奖赏的行为。天长日久,大脑就会习惯于这些愉悦信号的产生,然后去干扰负责抑制或者自我控制的区域,以便继续保持这些快感。2013年,苏黎世大学的神经学家通过神经影像学研究揭示:可卡因毒品成瘾会减弱眼窝前额皮质的活动,从而导致同情心和对社交渴望的减少。所以,如果社交网络中毒也有着和毒品成瘾类似的机制,那么,社交网络也将会为个人的真实社交活动带来非常负面的影响。换句话说,社交网络成瘾会使人变得越发孤僻或不合群。但是,这些理论仍然需要更进一步证明。

印象管理

从好的方面来看,社交网络还能更好地满足人们对自身社交形象和社交关系的控制欲。比起真实社交活动,网络交流对人们来说更加可控,这意味着人们可以决定在网络世界里如何展示自己,以及展示一个怎样的自己。

比如,我们可以只上传一些让自己看起来更加美丽或帅气的照片、记录自己的美食、愉快的旅游,也可以删除那些不友好的评论,还可以查找一些让自己显得很有深度的话语……总之,我们可以自我掌控让别人看到哪些内容,来让自己变得美丽帅气、大方得体、学识渊博、丰富多彩。所有的这些表现都满足了一个大脑的潜在意识——“印象管理”,即为了得到他人最大程度的认可,我们会强迫自己永远给他人展示自己最好的一面。谢菲尔德大学的科研人员在2014年研究了印象管理,研究人員让受试者去选择一些可能会让别人喜欢和不喜欢他们的行为,并利用脑部扫描技术,观察受试者脑中的动态。研究人员发现,内侧前额叶皮质、中脑和小脑这三个区域负责控制和处理之前提到的“印象管理”,也就是控制着我们想展示给别人一个什么样的自己。

大脑模型示意图(内侧面)。

不过,研究人员也发现,只有当受试者选择那些可能会让别人不喜欢自己的行为时,这三个脑区域才会变得非常活跃。而在他们选择可能会让别人喜欢自己的行为时,几乎探测不到脑活动的任何变化。除此之外,在实验中,当人们在选择让别人喜欢自己的行为时所花费的时间,也明显少于选择让别人讨厌自己的行为时所用掉的时间。所以,科研人员得出结论:向别人展示自己最好的那一面是大脑一直在做的事情,是大脑的默认模式。

这项研究展示了一个非常有趣的结果:为什么社交网站如此受欢迎的原因,在于我们一直致力于向别人展示自己最好的一面,而社交网站恰恰给了我们这样的平台去掌控展示自己的方式和途径。

不再合群

然而,这种控制也是一把双刃剑。这会让我们逐渐变成这样:即使和朋友面对面坐在一起,本可以直接沟通和交流,而我们却不由自主地想要查看社交网站。人类的大脑通常会排斥风险,更喜欢可以预测或者更笃定的答案,而不是模棱两可的那个。因此,比起发生在你周围的、面对面的对话,比起需要飞速地思考如何开心顺畅地聊下去,同时还得不断观察对方的动作和表情,社交网络就变得更有吸引力,因为它能永远让我们保持沉着冷静,并且可控性强的手机屏幕,潜意识里更让人心情舒畅。所以,我们会不断地低头摁开手机。那么,此时,和你在一起的人就会认为你变得不再合群了。当然,事实也确实是这样。

一个对18至40岁男性的调查显示,一个人在社交网络上花的时间长短,比如上传自己的照片,修饰自己的照片所花的时间长短和成为自恋或者精神变态者的可能性有关。这是令人担心的。这并不是说社交网络会导致精神疾病,而是因为精神疾病患者在真实生活中表达自己可能会被批评或者质疑,而社交网络为精神疾病患者提供了一个展现自己却不需要考虑后果的平台。

2015年,科学家们另有一个有趣的发现,其研究表明:在社交网络中的一些特定行为,也就是性格的外向或者开放性,确实增加了网络暴力的概率。这听起来也许有点反常,但是它在某种程度上是合理的。一个人在现实世界中通常可能会克制自己想要炫耀的心情或者表达自己的欲望,因为它们可能不符合社交标准。一些周围很细微的令人不舒服的小细节,很尴尬的肢体语言,沉默的氛围……这些都在一定程度上起到保持合群或控制过分个人化的倾向的作用。然而,这些细节在网络环境中并不会表现出来,所以网上你可以变得十分具有表现欲或者自我化。尽管这也可能令他人不安或者厌烦,或者也可以把这看成是一种愤世嫉俗的、为了引人注意的表现。但是,网络很多时候帮助我们隐藏了身份,即使我们在微博上表现出很强的攻击性,并无端谩骂他人,也很少会有现实世界中认识的人知道。因此,社交网络保护了攻击者不受惩罚,因为攻击者和受害人中间存在距离和一定程度的匿名性,这也就是为什么现今“键盘侠”越来越多的原因,因为键盘侠们不必为自己的言谈付出代价。

即使和朋友面对面坐在一起,本可以直接沟通和交流,而我们却不由自主地想要查看社交网站。

但是,久而久之,社交网络会让人们形成一个更极端的倾向,人们会越来越不习惯于遇到与其想法相悖的理论,从而变得更加不能容忍不一样的观点。那些嘲讽别人,并提升自己的地位的“冲动感”会从网络中来到我们的真实生活中,我们会发现自己变得越来越喜欢对别人品头论足、横加指责。所以,社交网络再一次促进和持续了不合群的行为。

当然,尽管讨论了社交网络可能造成的各种负面影响。我们还是要看到,正是社交网络为更多人搭建了一个轻松、开放的交流平台,使那些容易紧张或产生社交尴尬的人可以通过社交网络拥有更多的朋友和更为精彩的生活;而且我们不再受地域界限,在全世界范围内都有可能会形成更多的友谊关系,而这些在以前都是难以实现的。尽管社交网络有时候会干扰我们的正常生活,造成了一些与它创立伊始的目的相违背的结果,可能让一些人变得越来越孤僻或是产生离群索居的后果,但我们还是要相信,通过合理的纠正,我们有能力克服这些负面影响;同时,我们也要相信自己,人类的大脑已经进化出各种系统来尽可能确保社交互动的有效性,在面对社交网络时,随着我们对这些影响的日渐了解,大脑也可能在面对社交网络时“逐渐清醒”,并将会做出更多更合理的应对。

尽管社交网络可能会造成一些负面影响,但还是为更多人搭建了一个轻松、开放的交流平台。