基于水文化的城市水景观营造思路初探

谢佩琳,徐 慧

(河海大学水文水资源学院,江苏 南京 210098)

随着时代进步,人类对水的依赖逐渐从单一的生存需求发展为物质、精神需求。新时期我国水利工作方针、水生态文明等一系列治水新理念的提出,使得水体信息量日益丰富,水系除了传统的行洪排涝、供水通航等基础功能外,其生态景观、文化传承等功能也正在逐步提升。

城市地区作为经济、社会、文化的辐射中心,水资源开发利用程度高,水系基础功能的发挥基本趋于饱和。要进一步提升城市综合竞争实力,就需要以更科学的视角来审视水景观营造,将传统附属建设深化为提升城市幸福感与吸引力的关键点。

西方国家早在19世纪就开始进行水景观营造研究,多集中于从城市规划的宏观角度探索水景观的开发、设计等。我国从20世纪90年代起逐渐重视水景观的研究,但多局限于设计、施工等技术层面,很少涉及思想文化层面分析,对水景观营造问题的核心把握缺少理论依据。基于水景观和水文化密不可分的关系,有必要深入解析水文化内涵,从文化角度对城市水景观营造思路进行探究,寻求发展之道。

1 基于水文化的水景观营造思路

1.1 水文化“五性”解析

我国关于水文化概念和内涵的研究兴起于20世纪80年代末。李宗新[1]、孟亚明等[2]、毛春梅等[3]、左其亭[4]均对水文化进行了定义和分析。以马克思主义文化观来看,水文化的本质就是人与水关系的文化,是人类活动与水发生关系时所产生的以水为载体的各种文化现象的总和,它产生于人民之中,涉及社会生活的各个方面[5]。

随着时代发展,水文化不再只是水利事业的一个分支,而已成为参与社会、为人类谋福利、推动现代文明可持续发展的生产力[6]。水文化“五性”是在现有水文化内涵解析的基础上总结出的水文化的五大特性,即人文性、相容性、多元性、地域性、延续性。

a. 水文化的人文性即水文化要求以人为本,旨在满足人类发展需求,提高社会精神文明程度。人是创造水文化的主体,水文化发展应坚持以人类发展为核心,不仅包括进行科普、工程、技术等研究,向全社会提供丰富多样的水文化产品和服务这一功用层面,还应更加深入精神层面挖掘,最大限度地激发公众参与水文化建设的积极性和创造性。

b. 水文化的相容性是指水文化研究发展与其他学科领域和产业领域互相容纳、互相促进的特性。传统理念上通常把水文化归为文学、历史学等范畴,研究层面较单一,产业纳入较局限。但从本质上来说,水文化涉及社会生活的方方面面,例如古时用来抵御外敌的护城河,便可从军事学、管理学等方面挖掘水文化价值;作为商业贸易交流的重要输运场所,河湖水系的发展就不能不考虑经济学领域的内容。新时期下水文化必须逐步深入“三产”,通过适度开发、合理创新,与各产业交融,才能不断壮大生产力内核,进而提升产业价值和社会效益。

c. 水文化的多元性指水文化在发展过程中,具有兼收并蓄、多元共存的特点,既有当地与外来水文化的融合,也有传统与现代水文化的互补。在挖掘多元水文化价值时,并非择一而就,而应追求各层面的统一发展。同时也需注意“取精华,去糟粕”,使水文化得以健康长存。

d. 水文化的地域性指水文化因其所在区域的自然地理环境和社会经济水平,呈现出互不相同的特征。从宏观上看,一定范围内自然社会条件较相似的地区,其水文化大体呈现统一的局面,如黄河流域的河洛文化、江南地区的水乡文化等。但细化之下,同一地区的不同分区(如同一流域的不同城镇、同一城镇的不同区域等),也可能存在水文化差异。水文化的地域性要求水文化发展既要因地制宜,适应当地基础条件和特点,又要充分发挥地域特色,满足当地社会发展需求。

e. 水文化的延续性指水文化在时间和空间尺度上具有历史继承和发展创新的特点,一方面是传统水文化的保护与继承,另一方面是新时期水文化的传播与创新。水文化凝聚着从古至今人类的智慧和创造,必须构建系统、完整的水文化保护体系来继承和发扬传统水文化精神,同时还需充分融合新时代精神,与时俱进,寻求创新点,进一步扩大水文化的传播影响力。

1.2 城市水景观营造思路

1.2.1 水景观的文化对应

水景观以水为主体,是水资源与人类社会审美过程、哲学思考等双向作用的产物,是在人类文明进化过程中所产生的一定地域内的水景观客体与有关它的观念形态和有形实体的完美统一[7]。特定水体之所以能成为水景观,是因为其中存在着人类主观感受和客观活动的投映,渗透着人类的文化思想和审美情趣。同时,水景观能够将人类的理想、观念等具象化呈现,具有记录和传播的功能。因此,水文化是水景观的灵魂,是支撑水景观价值的核心。水景观是水文化内涵的外在表现,也是人类精神和思想的载体[8]。即“文化塑造景观,景观表达文化”。

1.2.2 城市水景观建设理念

从深层次上看,水文化是水景观营造的问题之本。思想文化层面的局限性必然导致实际建设过程中的局限性,造成现代水景观建设种种误区,如忽视水景观与其他建设的衔接,营造单一化、片面化、模式化,缺乏地域特色,对人的需求关注不足,管理维护缺失等。同时,水文化也是水景观建设的发展之源。“和实生物,同则不继”,要实现水景观“和而不同”,就必须将水文化融入水景观建设中。

基于水文化“五性”,城市水景观营造思路可归纳为五大理念:

a. 以人为本,科学定位。作为城市建设的重要内容之一,水景观规划与营造的初衷是为人类服务。在市场经济条件下,现代水景观营造不能沦为规划师或开发商的私人偏好和牟利方向,忽略公共政策属性和价值取向。水景观营造需通过提高其可达性、共享性、观赏性和娱乐性,充分发挥综合价值,符合人性化的生存与发展。水景观的人文性进一步要求需求定位的科学性。需求定位分析是水景观规划设计的前提,需要根据当地城市基础、地域特色、社会经济发展状况等深入分析现状水景观问题和水景观文化要素特点,明确城市景观需求和发展目标,进而对水景观进行功能类型定位,包括生态保育型、环境改良型、经济发展型等,为后续工作的开展提供科学方向。

b. 理念更新,产学相容。低影响开发原是暴雨管理和面源污染处理技术的一种发展,但从本质上来说,一切与自然相适应、延缓冲击负荷的开发都能认为是低影响开发。城市水景观营造可以降低影响开发理念内化为:合理布局景观空间,利用对自然环境影响小的措施来营造具有功能性、美观性、共享性的水景观,起到辅助调蓄、净化的作用,同时满足人居环境和精神生活的需求。水景观营造应以水利安全为本,尊重原生态环境特点,尽可能减少开发痕迹,适度地将“海绵城市”、“生态文明”等新理念融入详细节点设计中,通过场地塑造、设施布局、植物配置、生态修复保育等方式充分发挥水景观的生态效益。此外,针对水景观营造边缘化的问题,可通过融合旅游、教育、研学等方式加大水景观的产学相容能力和文化宣传力度,拓宽经济市场,加快产业服务转型升级,形成绿色良性发展。

c. 多元融合,协调建设。现代水景观营造的技术化倾向颇重,单一速成的“标准化模式”随意嵌套现象较多,一方面造成景观文化的单调,另一方面无法满足社会各层次的需求。水景观营造必须关注城市水系流经区域的类型,明确水系各部分的特点和功能,针对不同的需求和文化基础采取不同的营造方式,避免片面地择取其中的一个层面大搞建设,避免将古今文化、内外文化盲目对立。同时,完整和谐的水景观需在多元化的区块间形成连贯的过渡,与周边环境相统一,成为协调城市各功能区块、各文化层面的提升建设。

d. 因地制宜,创新特色。水景观包括水体资源、河砍资源、水生动植物资源、水岸构筑物资源、天文气象地貌资源、文化资源等各种资源元素[9],各元素或单点突出,或条块串联,或复合构建,需要在当地气候条件、土地利用要求、水系特征及连通性等研究的基础上选择合适的营造方式。同时需注意水景观与城市各系统的吻合,包括与城市防洪排涝等系统的配合、与交通系统的衔接、与周边环境的融合、与工商业、居住区域的协调等。水景观的创新特色需要紧密结合当地水文化要素的具体内容、形式及其对人类社会发展的影响程度,包括环境基础、社会目标、建筑布局、宗教信仰、风土人情、传统工艺、审美水平等各种物质、精神、制度层面的水文化价值,力求打造有创新、有特色、有品位、有内涵的“城市水品牌”。

e. 文脉延续,长远发展。水景观是城市景观中具有强大功能性、象征性、创造性和传播能力的特殊媒介,具有广阔且社会参与度高的整体传播市场空间[10],需要在历史保护的基础上进行时代创新,加强维护管理。对传统水文化的保护绝非“冻结”或“禁锢”,亦非“推平头式”大规模改造,应合理划定保护范围,区分不同质量的水文化形式,针对各层次采取不同的更新保护方式,有选择性地把握水景观规模、形式、风格、色彩等方面的营造尺度,留有保护余地,通过“有机更新”达到“有机秩序”[11]。水景观营造不应只局限于历史层面,还应深入挖掘时代精神和人文需求,立足水系基础,合理吸纳品质服务,适度发展滨水休闲、生态观光、旅游度假等内容,加强文化特色宣传,深化传播效应。

针对水景观建设随意性大、后期维护不足等问题,应加强统一管理。通过法律法规的完善,建立严格的水景观建设施工和管理保护制度,将其纳入城市规划、“河长制”等现有制度法规中,广泛开展宣传教育,提高全民保护意识。

2 实例分析

2.1 研究区概况

江阴市位于长江三角洲太湖平原北端,东接张家港,南临无锡,西连常州,北对靖江,处于“苏锡常”金三角的几何中心,有“延陵古邑”“春申旧封”“芙蓉城”之称,是重要的交通枢纽和天然良港。江阴市总面积987.5 km2,陆地面积811.7 km2,水域面积 175.8 km2。境内河港纵横,沟塘密布,是典型的江南水乡。江阴市连续多年综合经济实力位居全国百强县(市)前列,荣膺影响中国改革十大创新城市,具有良好的自然资源、社会经济、历史文化优势。

2.2 水景观营造分析

2.2.1 水景观规划方案

江阴市在“一片四线九带十八点”的水景观规划格局基础上,提出了“八里沿江、十里运河”的滨江滨河景观文化带建设方案。

a. “八里沿江”。江阴“八里沿江”滨江风光带包括长江沿岸及主要入江河道口水景观,面积约 5 km2,长江岸线长约4 km。以“江河生态开敞空间”为功能定位,重点建设山丘滨江区与城区滨江区。山丘滨江区以建设山地公园、滨江公园为主,通过构建长江自然、历史风貌遗存展示区,组成“山丘-公园-长江大桥-江水”的特色山水景观;城区滨江区以江堤、港堤和滨江道路组合为重点,建设集商务办公、文化娱乐、旅游休闲、生活居住为一体的生态复合型城市滨江综合商务区、城市发展新区。

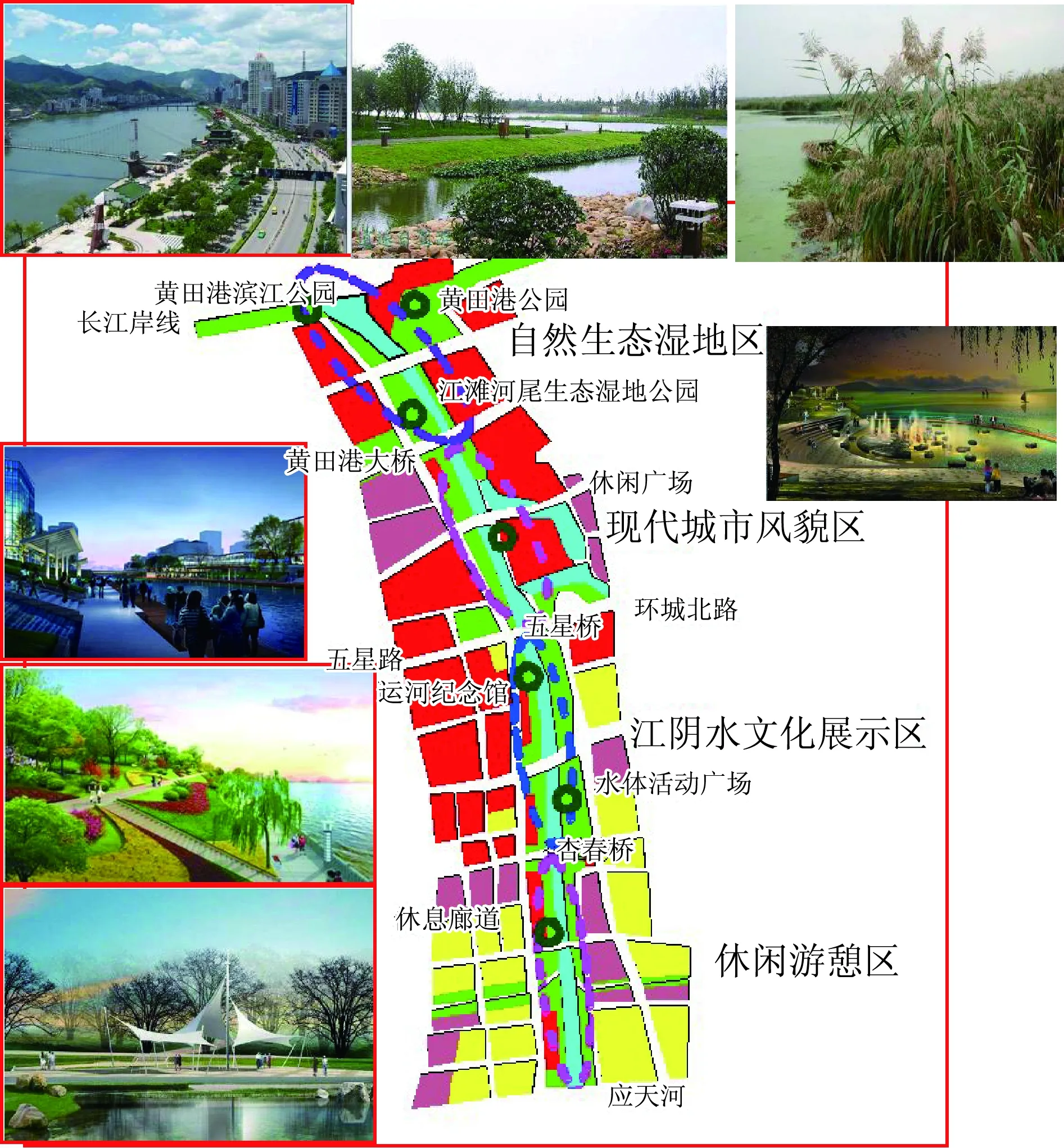

b. “十里运河”。“十里运河”范围为长江岸线以南、芙蓉大道以北、通渡路以东、梅园路和君山路以西,面积约5 km2。以航运文化为重点,以锡澄运河为载体,重点建设滨河四大区块,分别为自然生态湿地区、现代城市风貌区、江阴水文化展示区、休闲游憩区(图1),通过游船码头、公园广场、历史街区、特色商住等水景观节点营造,着力打造涵盖商业、文化、休闲、旅游、居住五大功能的水利航运文化风光带。

图1 “十里运河”水文化景观带示意图

2.2.2 规划方案分析

基于水文化“五性”解析,遵循水景观营造五大思路,分析江阴市“八里沿江、十里运河”的水景观规划方案。

江阴市临江而兴,水系发达,水生态基底优良,城市化和精神文化水平较高,着力于滨江滨河水景观营造具有扎实的基础条件和广阔的发展空间。结合江阴市“滨江花园城市”的功能定位和水生态文明城市试点建设,该水景观规划方案以“生态为先、文化为本”,在当地水生态环境优化提升的基础上,以马家浜文化、吴文化、江海文化、水乡文化、祁头山文化为代表的历史文化序列为背景,以漕运文化、码头文化、商埠文化、人文艺术、水乡建筑、古桥古街等水文化资源为切入点,构建先进的水文化传承发展保护体系;进一步丰富江河湿地等水景观类型,突出营造各处水景观节点,衔接水景观与市政、交通等城市系统,将历史文化的延续性与都市生活的现代性有机融合,能够较好地展现现代滨江都市形象。

然而,当前的水景观方案尚未能够完全实现产学相容和文脉延续。目前水景观营造的目的仍以观光休闲为主,餐饮业、旅游业、教育业等虽正逐步融入,但其纳入内容、纳入程度和后期管理仍没有相应的界定和规范,容易导致生态破坏、资源浪费、产业发展不平衡等问题。此外,方案中对于水景观、水文化的长效维护和管理程度稍显不足,亟须出台相应的法律法规,对境内历史遗迹等水文化保护、水景观建设与开发等进行刚性约束,同时加强宣传教育,提高城市景观文化影响力。

3 结 语

新时期水文化内涵的不断丰富及当今城市水景观建设中存在的误区要求对现代城市水景观营造方式和未来发展进行反思和探究。考虑到水文化与水景观密不可分的关系,必须将水文化理念引入水景观营造中。水文化“五性”解析旨在将界定众多但较为模糊的水文化内涵及特性作一归总与分类,归纳为人文性、相容性、多元性、地域性、延续性,使其形成对其他领域具有启发与指导意义的统一理念。

在此基础上,提出水景观营造以人为本、科学定位,理念更新、产学相容,多元融合、协调建设,因地制宜、创新特色,文脉延续、长远发展的五大思路。江阴市水景观规划实例的分析表明,基于水文化的城市水景观营造思路有利于从思想层面统筹把握水景观问题和研究方向,有利于及时寻找突出矛盾和解决方式,有利于城市发展和大众生活需求的满足,有利于改善和保护生态环境,有利于城市水文脉的连通和传承,有利于“城市品牌”的塑造和城市竞争力的提升,从而达到环境、经济、社会效益三赢。

参考文献:

[1] 李宗新. 生命之源的精灵:水文化[J]. 华北水利水电大学学报(社会科学版), 2000(1):26-29.

[2] 孟亚明, 于开宁. 浅谈水文化内涵、研究方法和意义[J]. 江南大学学报(人文社会科学版), 2008, 7(4):63-66.

[3] 毛春梅, 陈苡慈, 孙宗凤,等. 新时期水文化的内涵及其与水利文化的关系[J]. 水利经济, 2011, 29(4):63-66.

[4] 左其亭. 水文化研究几个关键问题的讨论[J]. 中国水利, 2014(9):56-59.

[5] 陈雷. 弘扬和发展先进水文化促进传统水利向现代水利转变[J]. 中国水利, 2009(22):17-22.

[6] 周小华. 水文化研究的现代视野[J]. 中国水利, 2007(16):12-16.

[7] 蒲晓东, 张彦德. 水景观的文化意义[C]∥第五届中国水论坛, 南京:河海大学,2007.

[8] 董春. 基于水文化的水景观营造[J]. 科技创新与应用, 2014(25):186.

[9] 李展平. 水岸景观分析与鉴赏[M]. 北京:化学工业出版社,2011.

[10] 韩凝玉,张哲. 传播学视阈下城市景观设计的传播管理[M]. 南京:东南大学出版社,2015.

[11] 单霁翔. 历史文化街区保护[M]. 天津:天津大学出版社,2015.