平原地区杨树农田防护林生态功能评价

葛玉祥,毕广有(.内蒙古红花尔基樟子松林国家级自然保护区管理局,内蒙古 呼伦贝尔 000;.黑龙江省森林与环境科学研究院,黑龙江 齐齐哈尔 6005)

截至目前,黑龙江省三北防护林体系工程建设范围已由1978年建设初期的21个县(市、区)扩展到12个市70个县(市、区)1 056个乡(镇)。区域总面积3 283万hm2,占全省土地总面积的72.1%。截至2010年,经过30多年的发展,三北工程累计造林面积已达243.4万hm2,形成农田防护林网格38万个。其中:人工造林218.4万hm2,封山育林25.0万hm2。农田牧场防护林46.4万hm2,水土保持林63.9万hm2,防风固沙林56.5万hm2,护路林12.2万hm2,水源涵养林27.0万hm2,护岸林7.2万hm2,其他防护林5.2万hm2。农田防护林中杨树占 70%~80%[1],成、过熟林和低效林面积达占34%[2]。五期工程建设规划修复退化林分 9.06 万 hm2[3]。

为了更好地了解农田防护林的生态功能,我们对现有杨树防护林带的疏透度进行了研究,以期科学地评价现有农田防护林。

1 研究方法

防护林带疏透度采用照相法。用数码相机拍照林带林缘的垂直面,然后在计算机上用Photoshop软件,查取林带树木所占像素和树高范围内照片总像素,用树高范围内照片总像素(S)减去树木所占像素得到的林带垂直面上透光孔隙投影面积(s),采用如下公式计算出疏透度β:

β=s/S×100%[4]

疏透度一般用≤1的小数表示。

胸径采用围尺实测,树高:照相时在树根处立1 m高的标尺,然后在照片上按比例测定。

2 结果分析

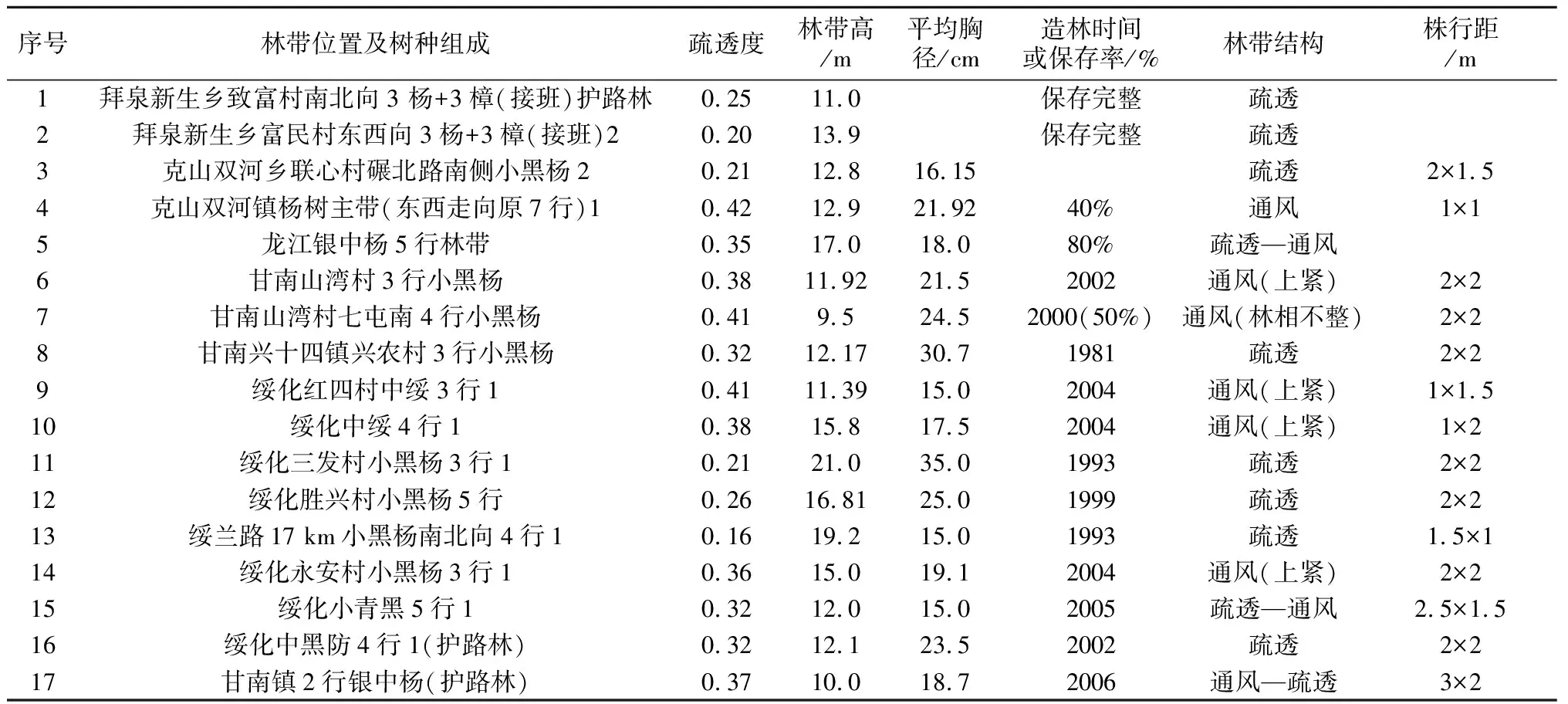

在龙江、甘南、克山、拜泉县以及绥化市北林区等地调查的杨树林带,共有杨树品种小黑杨、银中杨、中绥、中黑防、青山杨和小青黑杨,因青山杨没有成型的林带,所以没有列入表1中。

通过国内外多年的研究,一般把疏透度在0.15~0.35的枝叶分布均匀的林带定义为疏透结构林带。

从表1中可以看出,达到疏透结构的林带有8条,通风结构的林带6条,介于疏透结构和通风结构之间的林带3条。曹新孙在《农田防护林学》记载:东北西部内蒙古东部农田防护林科研会战专题组(1981)曾提出在沙土地区,最适结构是具有疏透度为0.25~0.30,(透风系数约为0.5~0.6)的窄林带,防护效果最好,在东北西部地区,5~7行的疏透结构或通风结构林带可以达到这一指标,过宽(十几行以上)、过窄(1~2行),都会产生不良影响[1]。达到最适结构(疏透度为0.25~0.30)的林带只有2条。

所有的杨树林带均造林密度过大,有的原始造林密度只有1 m×1 m,致使林带自然整枝过重,林带内被压木和枯死木较多,林相不整齐,有的林带保存率仅达到40%。

从林带高度总体上看,小黑杨在绥化市防护林区域内的生长高度明显好于齐齐哈尔市的防护林,有2条24年生的林带高度接近或超过20.0 m,而齐齐哈尔市区域内小黑杨林带最高的只达到13.9 m,兴十四镇兴农村1981年营造的36年生的小黑杨林带高度只达到12.17 m。从几个杨树品种的林带高度看小黑杨、银中杨有一定优势,中绥杨只有特别适合其生长的条件才能达到令人满意的高度。

表1 杨树纯林林带调查表

无论何种类型的林带,在林带背风面至15 H,其平均风速均比旷野降低40%~50%,在20 H处风速降低约20%;我国东北西部形成的大面积防护林网,风速平均降低20%~27%,辽宁省固沙造林研究所研究了林带体系与防风效果之间的关系,认为林带防风效果的大小与一个地区林带的多少以及是否已形成了防护林体系有很大关系[5]。黑龙江省的防护林网格多为500 m×500 m,也有一部分为375 m×500 m,即主害风方向林带间距为375 m,副林带间距为500 m。在调查中发现有些地方扩大网格大小和林带间距,特别是主害风方向林带的间距,如在克山双河乡联心村原已拉林带的间距长到700 m,还有1个网格原林带间距800 m,现中间伐除1条林带变成林带间距1 600 m,至今未补造。像这样的实例在平原地区其他各县还有一些,这种情况将是极其危险的。个别地方已出现了风灾危害,如在克山调查时发现已有风剥地的情况发生。没有造成大面积风灾危害,是因为已经形成了防护林体系。一旦网格扩大和林带间距加大,造成稳定的防护林生态系统破坏,其后果将非常严重,损失也会非常巨大。

黑龙江省的农田防护林网格大小的设计,是根据科研工作者多年的科研成果得来的,是经过无数的实践证明的。向开馥等研究确定:一般风害区林带间距350~400 m,风沙严重危害地区,以300~350 m为宜[6]。因此在黑龙江省平原地区不建议随意扩大防护林网格和林带间距。

3 结论

通过对平原防护林调查分析研究表明:现有杨树农田防护林林带仅有一半能维持疏透结构,发挥较好的生态效益,但绝大部分杨树林带均造林密度过大,有的原始造林密度只有1 m×1 m,致使林带自然整枝过重,林带内被压木和枯死木较多,林相不整齐,有的林带保存率仅达到40%。绝大部分林带高度都没有达到设计要求(20 m),因此,在今后的退化防护林修复与更新中如何配置,从而提高林带高度将是一个关键的技术问题。杨树林带树种以小黑杨为最多,但由于品种不纯,林相表现不一,均处于退化状态,应尽快增加其他树种和混交林带面积。很多地方随意扩大网格,致使防护林体系不完整,亟待进行修复和更新。

参考文献:

[1] 赵丽,王晓锋,邢笛. 黑龙江省三北四期工程建设中的主要问题及措施[J].防护林科技,2008(4):86-87

[2] 郭承亮,高振寰,董龙福,等.黑龙江省农田防护林更新改造试点工作情况初报[J].防护林科技,2008(4):96-97

[3] 龙江省人民政府网站.黑龙江省三北防护林构筑起北方绿色生态屏障[OL].2014,03,11

[4] 曹新孙.农田防护林学[M].北京:中国林业出版社,1983

[5] 吴德东.区域防护林构建和更新改造技术[M].沈阳:辽宁科学技术出版社,2012

[6] 向开馥,赵雨森,鞠瑞彬,等.农田防护林优化及现有防护林更新改造的研究[Z].中国农业年鉴,1998