亲组织不道德行为的多层次模型*

王晓辰 高欣洁 郭攀博 李 清

(1浙江工商大学工商管理学院, 杭州 310018)(2浙江广厦建设职业技术学院, 杭州 310012)

(3浙江传媒学院马克思主义学院, 杭州 310018)

1 引言

2016年, 铃木汽车爆发了“违规测试”的丑闻,他们为了在燃效领域的激烈竞争中脱颖而出, 不惜用障眼法来骗过监察部门, 在燃效测试中作弊。铃木丑闻并不是偶然事件, 放眼商界, 既有诸如大众公司尾气检测这样的“作弊”事件, 也有诸如三鹿毒奶粉这样的“食品安全”事件。这些事件都引发学者对企业不道德行为研究的关注和重视。个体的不道德行为广泛存在于企业、政府、学术等各类组织中(Peterson, 2004), 并危及组织的长期绩效和可持续发展(Treviño, Weaver, &Reynolds, 2006)。人们为何从事不道德行为?当前国内外已有大量研究对其背后的动机进行了调查,普遍认为, 员工从事不道德行为主要包括谋取私利、报复组织和伤害同事这几个方面的动机。但Greenberg (1997)认为不道德行为的潜在动机可能比通常所认为的要复杂的多。

上述事件中, 个体(管理者及员工)为何明知此类行为违背法令, 威胁消费者安全, 却仍会打着“对组织有利”的旗号, “心安理得”地做坏事呢?Ashforth和 Anand (2003)认为, 这可能是因为这些行为虽然有损社会公益, 却能让公司获益,因此, 员工会从内心认为他们是代表组织从事不道德行为。鉴于此, Umphress, Bingham和Mitchell(2010)首次提出亲组织不道德行为(UPB)的概念,并从社会交换及社会认同理论的角度探究不道德行为的内在动机, 以解释现实中个体从事UPB背后的心理机制。

目前, 研究者已从UPB的概念、测量、影响因素以及作用效果等方面进行了一系列研究(Umphress et al., 2010; Matherne & Litchfield, 2012),但仍存在一些尚未厘清的问题:首先, 在测量上,现有UPB的测量尚未契合UPB的概念本质, 且缺乏本土化的测量方法; 其次, 在UPB的结果变量探讨方面, 对于“UPB在个体及组织层面到底发挥了怎样的影响?个体 UPB是否会衍变为组织UPB以及如何衍变?”这一系列问题还缺乏深入探究。再次, 就 UPB的前因变量而言, 目前虽然已经从组织和个体方面进行了大量研究, 但是已被证实的影响因素之间的关系还有待进一步辨析。国外学者围绕着UPB进行了大量的研究, 但国内对该问题的研究和关注仍然较少, 仅从组织承诺和企业伪善对UPB进行了考察(譬如吴明证,沈斌, 孙晓玲, 2016; 赵红丹, 周君, 2017)。鉴于此, 本研究通过对近 10年来国内外 UPB的理论和实证研究的梳理, 回顾UPB的理论发展和最新研究成果, 从 UPB的概念界定出发, 对其内涵进行阐释; 厘清UPB与其他相关概念的区别, 以及UPB的测量方法。在此基础上尝试构建一个UPB的多层次整合框架; 并对今后的研究方向加以展望。

2 亲组织不道德行为的内涵

2.1 亲组织不道德行为的定义

Umphress等(2010)首次提出 UPB的概念,即:旨在促成组织有效运作, 而违背社会的核心价值观、法律、或道德标准的行为。其核心定义包含两个成分。首先, UPB属于不道德行为的范畴, 因为这种行为违背了超规范(hypernorms)——以公正、法律或社会规范判定的道德标准。这意味着UPB不仅违背了一种特定的社会标准, 比如说组织规范, 还违背了普遍的社会规范, 如判定一种行为是否道德的超规范(Donaldson & Dunfee,1994)。其次是UPB的隐含动机。如前文所述, UPB是对组织及其成员有益的行为。这层动机使得UPB有别于利己型的不道德行为(Vadera & Pratt,2013)。然而, Umphress等(2010)指出这二者并非完全分离的两个概念, 因为对组织有利的行为极有可能对自己也是有利的。例如, 营销人员为了销售产品而对顾客隐藏产品缺陷, 此行为不仅有利于组织绩效, 也能使自己的销售业绩提升, 从而获得奖励。这些策略都是为了使自己与公司共同获利。所以员工的UPB并非对自己没有任何好处。

如前所述, UPB是一种具有双重属性的个体行为, 因而需要员工在组织利益和社会利益中做出权衡。一方面, 按照社会规范, 所有违背道德标准的行为都应该被抵制; 但另一方面, 为组织绩效做贡献是员工应尽的义务, 所以UPB也可以被理解为员工对组织的“愚忠”。而根据Rest (1986)道德决策的四阶段:识别道德问题、做出道德判断、确定道德意图和实施道德行为, 本文发现组织成员首先面临一个道德两难情境, 即究竟是坚决抵制 UPB, 因为它违背了道德标准, 还是在必要的时候实施 UPB, 但这意味着牺牲社会利益。在道德判断中, 坚决抵制UPB的决断被称为规则导向的道德判断, 即一种行为的正确与否取决于它是否符合法律、制度及规则; 而实施UPB则被认为是结果导向的道德判断, 即一种行为的正确与否取决于该行为的后果(DeCelles, DeRue, Margolis,& Ceranic, 2012; 郑睦凡, 赵俊华, 2013)。那么, 不同的道德判断是如何产生的?Krebs (2005)认为个体的道德判断并非完全理性, 而是由利益诉求所决定, 是个体为了适应环境而采取的手段。因此,UPB可以看作是那些意图在组织中谋求发展的个体, 为了使组织获益而采取的一种不道德行为。

Umphress和Bingham (2011)为UPB的概念提供了三种临界情境, 以此说明哪些行为不属于UPB的概念范畴。首先, 员工在从事不道德行为时需有让组织获利的行为动机。因此, 员工由于不明情况或疏忽而对客户隐瞒产品缺陷这种不道德行为不属于 UPB。第二, 尽管员工是为了使组织获益而从事不道德行为, 但结果并不总是如人愿。例如, 员工的某些不道德行为可能会为组织带来短期的收益, 但可能会危害组织的长远发展。Umphress等人(2010)没有明确说明此类行为是否属于UPB的范畴。但本研究认为, 此概念的关键点在于行为的亲组织特性, 而非最终结果,因此无论结果如何, 出发点是帮助组织的不道德行为都属于 UPB。第三, 只是为了自我利益的不道德行为也不属于 UPB的范畴。正如前文所述,UPB有别于利己型的不道德行为。

对于 UPB的概念探讨大多停留在个体层面(Umphress & Bingham, 2011; Miao, Newman, Yu,& Xu, 2013), 但不道德行为是一种集体现象, 鉴于此, 本文结合以往研究, 将 UPB分为个体层面的UPB和组织层面的UPB。个体层面的UPB即:员工自发进行的违反社会道德准则的行为, 其目的是促进组织运作效能。它是一种自下而上的现象, 当个体在组织中实施 UPB, 该行为会逐渐蔓延, 进而导致组织 UPB, 这是一种“害群之马”效应; 它会给组织带来短期利益, 但也可能会危害组织的长期发展。组织层面的UPB是一种自上而下的现象, 当组织中的功利主义和不道德氛围甚嚣尘上时, 组织成员可能受到一定程度的“污染”,进而会为了组织的利益而步调一致地从事不道德行为, 这属于“近墨者黑”现象。

2.2 亲组织不道德行为与相关概念的比较

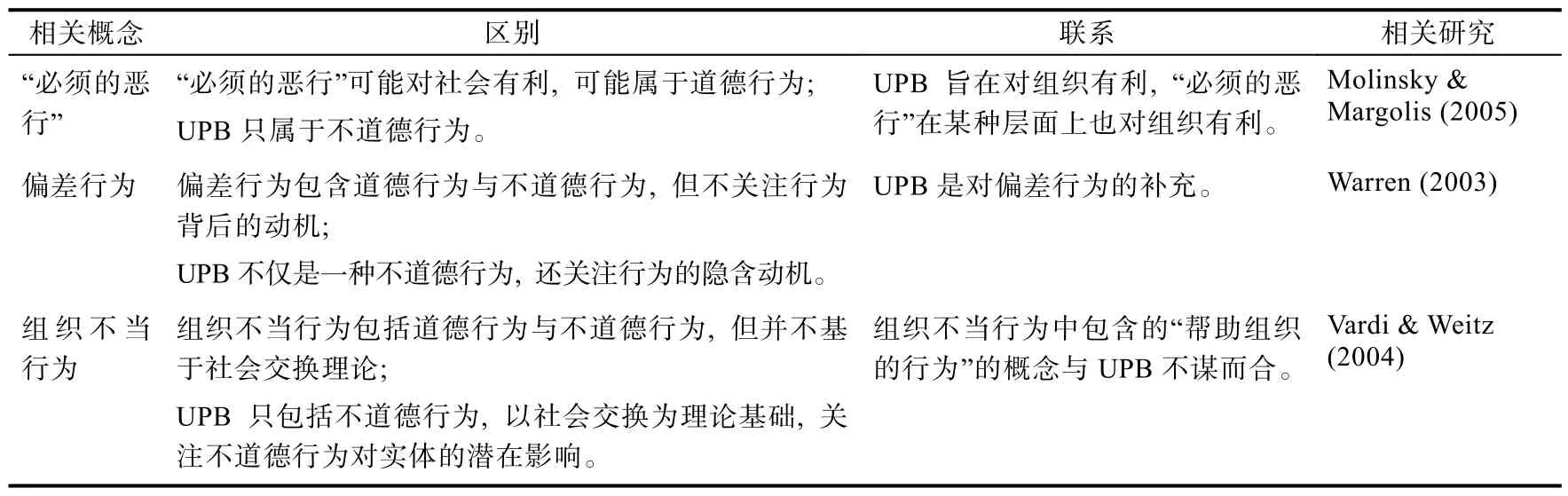

早在UPB正式提出之前, 研究者就已经开始关注工作场所中可能对组织有利的员工不道德行为。包括“必须的恶行” (necessary evils)、偏差行为(deviance)、组织不当行为(organization misbehavior)等(Molinsky & Margolis, 2005; Warren, 2003; Vardi& Weitz, 2004)。其中, “必须的恶行”指的是:为了实现更大的利益, 个体必须要完成的工作任务,而这种任务可能会给他人带来心理或生理上的伤害。关于“偏差行为”, Warren (2003)指出, 首先要辨别该行为是不是偏离超规范(hypernorms)或者是社会道德准则; 或者是判断该行为是否偏离组织内的工作规范。“组织不当行为”包含三个层面:一是对自己有利的行为; 二是对他人或组织不利的行为; 三是帮助组织的行为(Vardi & Weitz,2004)。为了更好地理解UPB的概念, 我们将其与上述概念进行比较、分析和澄清(见表1)。

综上, UPB在“亲组织本质”方面, 与“必须的恶行”、偏差行为、组织不当行为具有相似之处。而“只属于不道德行为范畴”则是将UPB与其他行为区分开来的关键。在分析和解释UPB的过程中,需要将其与相近的概念进行区分。

表1 UPB与相关概念的对比

2.3 亲组织不道德行为的结构与测量

目前关于UPB测量的代表性成果是Umphress等(2010)开发的单维度量表, 具体通过两种方法来测量 UPB, 一是测量受访者从事 UPB的意愿,二是测量受访者实际从事的UPB。共包含6个测量题项, 举例条目为“如果这么做对我的组织有帮助, 我会歪曲事实, 以维护组织形象”。该量表具有较好的信度(α系数为 0.88)和效度(包括结构效度和区分效度)。

Umphress等(2010)的单维测量工具反应了UPB概念的内涵, 国内外关于UPB的实证研究大多采用此量表, 研究结论颇有价值, 当然, UPB单维结构及其测量工具的有效性和适用性还有待进一步验证, 尤其是对本土化量表的编制还需要进一步加强。因此, 未来研究可以结合文化背景以及组织情境对UPB的测量做进一步的探讨。

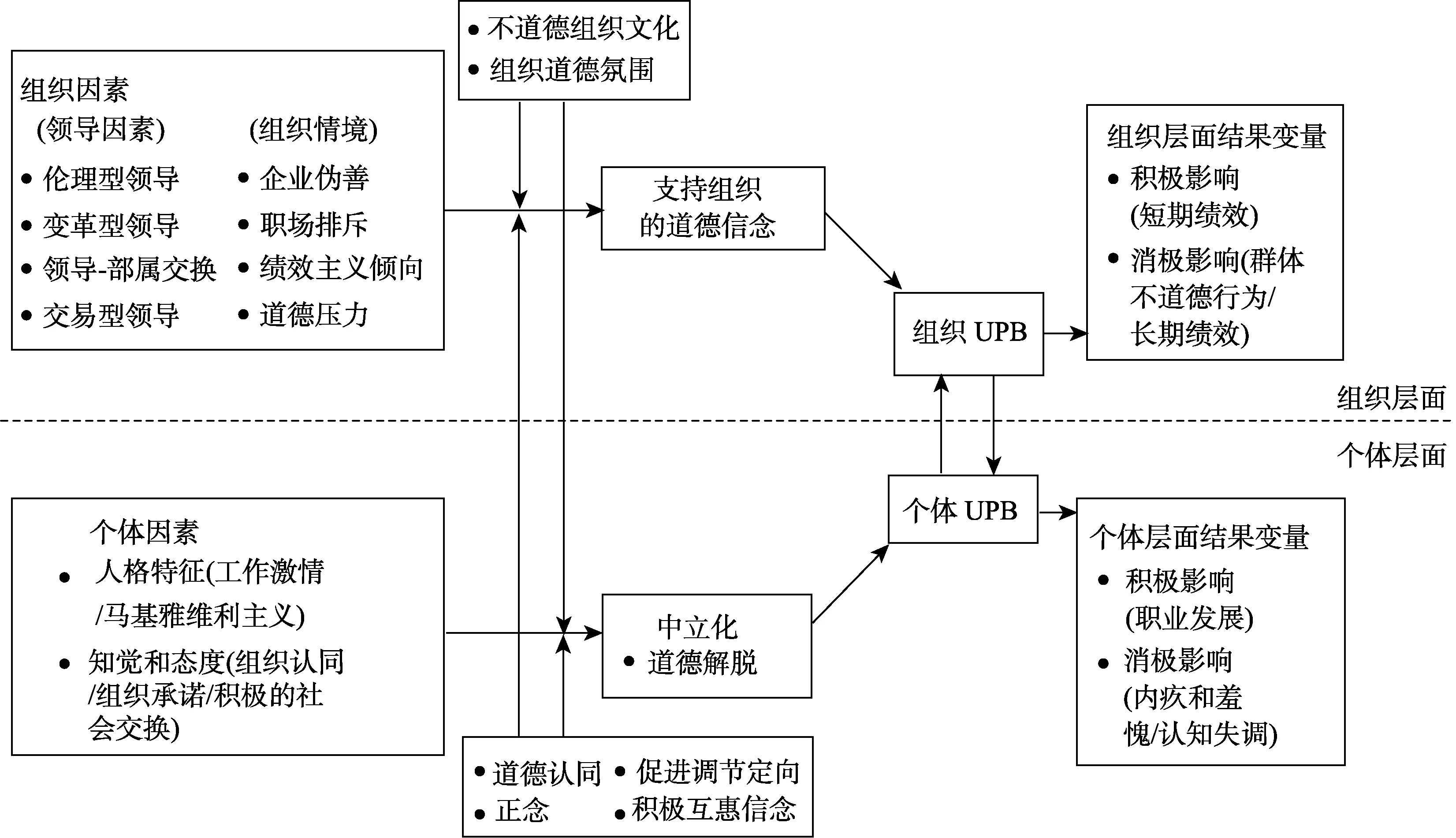

3 亲组织不道德行为的多层次整合模型

亲组织不道德行为属于不道德行为的范畴,在实践和理论上对于组织发展具有重要指导价值。Umphress和Bingham (2011)剖析了UPB的内涵并构建了个体层面UPB的形成及作用机制的闭环综合模型。在此基础上, 学者们从不同的角度对UPB的前因后果进行了初步探索, 但是研究结论比较零散, 并存在一定缺陷。首先, 组织层面与个体层面的影响因素研究泾渭分明, 缺少整合。其次, 虽然有学者认为UPB可能会导致个体层面的情绪及认知变化(Umphress & Bingham, 2011),至今却未有人对其做进一步的探讨。最后, UPB也可能会为组织及个体带来积极影响, 这一现象的内在原因尚未得到直接解释。基于以上缺陷,本文以Umphress和Bingham (2011)所提的发展多层次研究的指导原则为基础, 试图构建基于多个理论视角的、个体与组织层面结合的、反映中国文化价值观的多层次整合模型(见图1)。

3.1 整合模型的理论基础

文献研究表明, 关于UPB的理论解释主要包括:社会交换、社会认同和社会认知理论。

社会交换理论意指通过双方资源交换而发展的关系(Emerson, 1976)。因此, 如果一方提供了好处, 对方也会提供一定的利益作为回报。根据这一理论, 员工执行组织义务不仅是为了履行岗位职责, 也是为了回报主管或组织对他们的优待(Cropanzano & Mitchell, 2005)。此外, 已有研究显示, 与组织之间有着积极社会交换关系的个体通常不会从事伤害组织的不道德行为。员工可能会从事 UPB来报答与组织的积极社会交换关系(Umphress & Bingham, 2011)。

社会认同理论(Tajfel & Turner, 1986)指出,个体会以所处组织群体关系来定义自己。从这个角度看, 个体会根据自己所处的社会领域而产生高度显著的社会认同。根据社会认同理论, 对组织强烈认同的个体会将组织的成功与失败内化,并表现出符合组织期待以及对其有利的行为, 因此个体可能会忽视自己的道德标准而从事UPB。

根据社会认知理论, 个体的某些认知机制弱化了道德标准对自身行为的约束是其做出不道德行为的原因之一, 道德解脱是一种稳定的认知倾向(Moore, Detert, Treviño, Baker, & Mayer, 2012),即重新定义自身行为, 使其损害看起来更小, 从而尽量减少对行为后果的责任, 降低对受害者痛苦的认同。近年来, 道德解脱被认为是受情境影响的心理机制(Kish-Gephart, Detert, Treviño, Baker,& Martin, 2014; Chen, Chen, & Sheldon, 2016)。基于这种观点, 本文将道德解脱视为组织及个体因素与UPB之间的中介机制。

图1 UPB的多层次整合模型

3.2 整合模型的构成要素

3.2.1 组织因素

在整合模型中, 组织情境及领导风格仍然是导致UPB的重要因素。根据相关文献的探讨, 影响 UPB的组织因素包括伦理型领导(Kalshoven,van Dijk, & Boon, 2016; Miao et al., 2013)、变革型领导(Effelsberg, Solga, & Gurt, 2014; Graham,Ziegert, & Capitano, 2015)、企业伪善(赵红丹, 周君, 2017)等, 上述研究从各个方面证实了相关要素的影响, 在本模型中, 这些要素仍被归于组织因素模块。

领导因素。领导与下级之间相互影响, 其风格与行为会影响下级的UPB。伦理型领导与UPB之间呈现出正相关(Kalshoven et al., 2016)和倒U形关系(Miao et al., 2013)两种情况。Kalshoven等(2016)分别基于社会认同理论与社会交换理论,论述了伦理型领导对 UPB的影响, 结果表明, 伦理型领导与UPB正相关。而二者的倒U形关系则表明中等水平的伦理型领导会促进 UPB, 高水平的伦理型领导则会抑制UPB。当领导的道德水平由低到中时, 员工与主管之间的交换关系以及员工对组织的认同都会增强, 因而更容易从事UPB;而当领导的道德水平由中等到高时, 即使这种行为是对组织有益的, 领导仍会始终要求下属遵守道德标准, 不能从事违反道德标准的行为, 并且领导会通过奖惩方式来强化这种要求, 因而员工从事UPB的意愿又会减弱。可见理清上述两种关系的关键在于对作用机制的理解。

变革型领导和交易型领导也是重要的影响因素。在变革型领导下, 员工更有动力去实现组织的目标。并且, 当员工极其想要取悦管理者, 他们可能会为了达成组织的目标而从事不道德行为(Effelsberg et al., 2014)。Effelsberg 等(2014)发现变革型领导与下属UPB正相关。交易型领导与变革型领导相对, 但本研究认为交易型领导也能促进员工从事 UPB。根据社会交易的观点, 交易型领导与下属之间的关系就是互惠互利的上下级关系, 他们之间的默契就是要达成共同的目标。因此, 在交易型领导带领下的员工更容易为了共同的组织目标, 而从事对组织有利的不道德行为。Graham等(2015)研究了变革型领导、交易型领导这两种领导风格与 UPB之间的关系, 结果表明,当领导采用规避性信息框架时, 变革型领导比交易型领导更容易引起员工的 UPB, 而当领导采用获得性信息框架时, 两种领导风格则没有显著差异。

作为上下级关系的典型代表, 领导-成员交换描述了下属如何从领导那里感知到指导、关心和机会, 并在情感上形成对领导和组织的责任感。林英晖和程垦(2016)探讨了领导-部属交换对下属UPB的影响机制, 验证了两者之间的正向关系。

组织情境。高权力距离导向的会计人员感知到的来自组织的道德压力越大, 就越可能接受“支持组织的道德信念”——只要对组织有利, 即使行为存在道德问题也无所谓, 因而更可能从事UPB (Tian & Peterson, 2016)。在绩效导向型组织的背景下, 组织成员对组织绩效的关注大于社会后果, 更容易从事UPB。企业伪善也会促进UPB,员工在感知到企业伪善的情况下, 会通过自发学习及道德解脱而从事UPB (赵红丹, 周君, 2017)。职场排斥也会促使员工从事UPB。当员工遭受职场排斥, 会产生道德解脱心理, 为自己的不道德行为找到借口, 即自己的不道德行为是为了重新建立和维持在组织中的关系, 因而更容易从事UPB (张桂平, 2016; Thau, Derfler-Rozin, Pitesa, Mitchell,& Pillutla, 2015)。

3.2.2 个体因素

人格特征。依据特质激活理论, 人格特征与特质相关行为意向(trait-relevant intentions)之间存在直接联系(Tett & Burnett, 2003)。曾有研究基于特质激活理论发现马基雅维利主义人格助长了UPB (Castille, Buckner, & Thoroughgood, 2016)。真正的马基雅维利主义者能够为集体目标做出积极贡献。他们的功利主义(也就是不择手段)会引导自己做所有需要的事情, 也包括亲社会的活动,从而满足利己的欲望。因此, 当其个人利益与组织利益相一致, 马基雅维利主义者会为了组织的利益而行动, 比如, 如果存在某些信息可能会威胁组织地位、声誉甚至是组织生存, 他们就会破坏这些信息, 因为马基雅维利主义者会从事合理且对自身有利的行为。

此外, 个体的情绪状态譬如工作激情也会对UPB产生影响。依据自我决定理论, Ryan和Deci(2000)提出激情的二元模型, 即和谐激情与强迫性激情。个体可能会同时体验到和谐激情和强迫激情, 因而学者往往将二者视为平行因子。Astakhova和Porter (2015)认为拥有任何一种工作激情的个体都会产生强烈的工作投入, 从而产生控制感、心理所有权和组织内自尊等。Kong (2016)基于自我决定理论考察了组织认同在工作激情与员工UPB之间的中介作用。研究结果表明, 和谐激情能够通过组织认同的中介作用影响 UPB, 但强迫性激情与UPB的正向关系未得到验证。

知觉和态度。感知与态度是个体对某事物或行为的感知, 它们会直接影响个体的行为倾向,因而个体的不同感知和态度可能会诱导或抑制UPB。组织认同作为一种重要的知觉和态度变量,它与 UPB的关系尤为密切。Umphress等(2010)研究发现, 组织认同与UPB之间不存在直接的正向关系, 但组织认同与积极互惠信念的交互作用能够有效预测 UPB。Chen等(2016)发现, 组织认同与员工UPB显著正相关, 这个结果与Umphress等(2010)的研究结果存在差异, 其中原因值得进一步探讨。

另外, 组织承诺与UPB有着密切的关系。目前学界普遍认同将组织承诺分为情感承诺、持续承诺和规范承诺这几个维度。Matherne和Litchfield (2012)研究了组织情感承诺与UPB的关系, 结果表明对自身道德要求低且具有强烈情感承诺的员工更可能从事 UPB。吴明证等(2016)对中国员工的研究发现, 组织承诺与UPB之间存在正相关。

3.2.3 模型的中介及调节变量

中立化是一种将行为中的道德或道德规则掩饰或忽略的过程(Bandura, 1999)。中立化使得员工一方面为了帮助组织及其成员而追逐利益, 另一方面从事违反社会道德标准的行为。中立化会抑制道德意识, 或是模糊道德问题的认知, 让道德决策变得不清晰。当决策中的道德意义被移除,不道德决策就会变成商业决策, 而非道德困境。也有实证研究表明, 当中立化掩饰了不道德行为中的道德意义, 不道德行为就会增加(Bersoff,1999)。基于中立化过程会移除不道德行为中的道德内容, 本文认为中立化中介了个体因素与 UPB之间的关系。中立化与道德解脱机制比较类似,所以在本文的理论框架中, 我们将道德解脱纳入中立化的范畴。

个体即将从事的行为与其道德信念之间的差异会导致认知失调, 而个体会自发地调整道德信念从而减少这种差异与失调(Festinger & Carlsmith,1959)。因此, 组织成员可能会采取支持组织的道德信念, 也就是接受组织及领导传递的道德标准,简单地将UPB视为必要的工作, 从而将不道德行为的责任转移给组织, 减少内心冲突。在组织层面, 企业伪善、绩效主义倾向、领导-部属交换等领导情境因素都可能通过支持组织的道德信念的中介作用而引发组织层面UPB。

根据相关文献的探讨, 不道德组织文化(Umphress & Bingham, 2011)、组织道德氛围与道德认同(Matherne & Litchfield, 2012; 吴明证等,2016; 林英晖, 程垦, 2016)、正念(Kong, 2016)、促进调节定向(Graham et al., 2015)、积极互惠信念(Umphress et al., 2010)分别调节了组织与个体因素对支持组织的道德信念及中立化的影响。上述研究已从各个方面证实了相关因素的调节作用,本模型仍然将这些因素归于调节变量模块。

3.2.4 组织及个体层面的结果变量

UPB虽然在短期内会给组织带来利益, 但是实际情况表明员工的这种行为可能会损害组织的长远利益。因此, 由UPB导致的后果会给组织外部实体(包括顾客、组织的利益相关者和公众等)以及组织长期绩效带来损害。

UPB对个体情绪的影响。就个体而言, 当他们从事 UPB之后, 可能会经历不同的结果。Umphress和Bingham (2011)从个体层面详细说明了UPB导致的情感及认知结果。研究发现内疚和羞愧这两种情绪与(不)道德行为的联系最为密切(Treviño et al., 2006)。个体在从事UPB之后, 如果意识到自己违背了道德标准, 就很有可能会产生内疚的情感。这种情感经历可能会促使个体对因其不道德行为受害之人进行赔偿, 或者说, 他们不会再从事不道德行为。但如果个体将不道德行为内化为与理想化自我的背离, 可能会觉得羞愧。内疚与羞愧的情感体验都会影响行为的改变,并降低员工再从事 UPB的可能性(Umphress &Bingham, 2011)。

UPB对个体认知失调的影响。认知失调理论认为, 当个体的行为与其态度不一致, 会产生紧张的心理(Festinger & Carlsmith, 1959)。为了消除这种紧张或失调的状态, 个体会进行态度的转变,使其与行为相一致。Festinger和Carlsmith (1959)还发现, 当个体更有理由觉得自己的说谎行为是合理的, 会经历较少的失调。此外, 高水平的失调会导致更多的态度转变。类似的认知失调研究表明, 当个体有更多的行为选择机会, 他们更容易发生态度转变。也就是说, 如果个体自愿从事与直觉相反的行为, 那么他们会比那些有更少选择的人体验更多的失调, 以及更高水平的态度转变。显然, UPB既不是上级命令的工作, 也不是工作说明所包含的任务, 即员工是自行选择去从事对组织有利的不道德行为。“有选择的机会”意味着认知失调可能是UPB的一个重要结果。

至今为止, 尚未出现研究UPB在个体层面的积极作用效果的文献。本文认为从员工个体的角度来看, UPB可能会促进其职业发展。依据社会交换理论, 如果一方提供了好处, 对方也会提供一定的利益作为回报(Emerson, 1976)。当员工为了组织的利益从事 UPB, 能够激发领导对员工的感激与信任, 从而有利于建立和维系“领导—员工关系”。在中国这样一个人情社会中, 关系(guanxi)扮演了相当重要的作用, 个体之间的关系远近可以决定他们之间的行为模式。另外, 员工的这种对组织有利的不道德行为能够使其成为领导的“心腹”, 而这种亲密的上下级关系可以为员工的职业成功提供重要帮助。同时, 中国社会的权力距离非常大, 重视领导, 在任务分配、薪酬、晋升等方面领导有决定性的话语权, 领导往往更愿意为与之上下级关系良好的员工提供发展机会。

3.3 整合模型的特色

首先, 本模型在Umphress和Bingham (2011)的研究基础上, 第一次对 UPB进行多层次分析,扩展了UPB的研究视角和理论阵地。基于多个理论视角, 整合模型全面考虑了组织层面、个体层面因素对UPB的影响, 并在UPB研究领域第一次从组织层面及个体层面探讨UPB带来的积极与消极结果, 实现组织因素和个体因素的结合, 同时整合了个人观、环境观、互动观等理论精髓, 可以在更广阔的情景中解释企业的不道德行为, 具有丰富的理论和实践意义。

其次, 本模型首次构建个体层面UPB自下而上的衍变机制。谭亚莉、廖建桥和李骥(2011)提出组织腐败的“法不责众”效应。当组织中的个体对不道德行为的警惕性下降, 整个组织将更能容忍不道德行为。UPB属于不道德行为范畴, 个体层面 UPB会通过合理化(rationalization)和制度化(institutionalization)这两个途径涌现为组织层面的 UPB。合理化是管理者在工作场所普遍接受UPB现象的过程。那些默许下属从事UPB、甚至自己都卷入其中的领导们并不认为自己及其团队做错了, 因为他们认为这是出于对组织有利的意图, 并且大家都认可这种行为。根据社会比较理论, 如果组织中的其他个体因为从事 UPB获益(例如, 获得更好的职业发展), 组织中的其他成员就会产生相对的剥夺感, 因此也会追随其他个体, 导致UPB在群体间的扩散。这是一种认知合理化的进程, 组织中的个体在从事UPB时怀着一种理所当然的心态, 他们为自己的不道德行为找到了正当的理由, 因此不会产生愧疚感。制度化即组织中领导将UPB行为嵌入组织结构与文化的过程。UPB一旦发生在领导身上, 他们就会忽略、默许甚至是支持下属从事 UPB, 这是领导对自身利益的保护, 通过自身的权力, 以改变组织架构或互动过程的方式, 把此类不道德行为固定在组织中。而UPB因其亲组织本质, 更容易被组织管理者所默许。该组织成员会受到组织压力和组织意识的影响, 压抑自身的道德责任, 习惯于将有利于组织的不道德行为当作一种常规, 导致了组织层面UPB。

最后, 本模型也构建了组织层面UPB自上而下的衍变机制。不道德组织文化可以通过社会化进程传播。社会化是员工与组织价值观匹配的过程。当组织成员(董事会成员、组织精英或高管团队)步调一致地进行着不道德行为来使整个组织获益, 为了融入组织, 成为“圈内人”, 个体需要按照既定的规则行事, 摈弃自己的道德价值观,迎合组织价值观, 在此过程中个体不得不支付道德成本。在高管层的诱导下, 组织中的个体容易直接或者间接地从事着让组织获利的不道德行为。

4 未来研究展望

以组织获益为借口而从事的不道德行为在组织中较为普遍, 但是国外对该行为的研究尚处起步阶段, 国内相关的实证研究更是少之又少。通过对相关文献的梳理我们发现:以往研究大多聚焦于个体层面, 而缺乏对团队与组织层面的探讨;热衷于探讨领导行为、个体心理与UPB之间的关系, 较少论及 UPB的结果效应, 即对个体心理、团队及组织的影响。作为一种新兴的不道德行为概念, 它在概念、测量、影响因素、结果变量等多方面仍值得进一步考察。

4.1 亲组织不道德行为的概念与维度有待进一步细化、本土化

目前, Umphress和 Bingham (2011)定义的UPB和开发的量表得到国内外学者较高的认同。但是, 仍然存在三点需要未来研究重点关注:首先, 学者从行为本质及其隐含动机对UPB进行定义, 本研究认为, 未来研究可以在此基础上结合近期研究成果提出新的UPB概念, 比如, UPB是由员工自发进行的, 违反社会道德准则的行为,其目的是对组织及其成员有益。其次, Umphress和Bingham (2011)将UPB界定为一个单维度构念,但根据其定义, UPB的直接受益者是个体或组织,因此, UPB可能包括UPBO (组织指向的亲组织不道德行为)和 UPBI (个体指向的亲组织不道德行为)两个结构维度。UPBO是指下属受个体与组织之间交换关系的影响, 纯粹从组织利益出发, 做出对组织有益却违背公众利益的不道德行为。例如, 为了维护组织利益而篡改财务报告。UPBI是指下属打着“对组织有利”的幌子, 实则从事对己有利的不道德行为。例如, 标榜着为组织获益的借口, 对顾客和客户夸大公司的产品或服务, 其结果是组织销售业绩上升, 而员工本人也从中获益。对UPB的结构探索有利于深入理解个体行为背后的动机, 进一步厘清UPB的影响因素。第三,不同文化背景对不道德行为的界定不尽相同, 因此未来研究应结合不同文化情境, 提取具有本国文化内涵, 体现本国价值观的UPB的概念与维度。

鉴于以上三点, 首先, 未来研究需要在深入分析以往研究的基础上, 通过对组织领导和员工进行访谈, 找出 UPB的中西方差异, 进而提出中国本土化的UPB的概念内涵; 其次, 从多方(例如企业的中高层领导、一线工作者、专门从事UPB研究的专家学者)收集 UPB的关键行为特征并分类汇总, 确定 UPB的本土化特征; 再次, 编制问卷, 收集数据并探索UPB的两个结构维度(UPBO和UPBI); 最后, 进行量表的信效度检验, 构建基于中国组织情境的UPB量表。

4.2 亲组织不道德行为的测量上可尝试深度访谈和情境故事等心理实验研究方法

研究测量方法是制约不道德行为研究发展的重要因素。与其他不道德行为一样, UPB属敏感性问题, 会受社会称许性的影响, 直接进行问卷调查难免引起调查对象的歪曲反应。因此, 未来研究可以采用情境测试的方法, 向被试描述一个工作岗位所对应的岗位职责, 判断其是否愿意从事该工作范围内的UPB。也可以有选择地采用综合投射、深度访谈技术等多种研究方法, 来减少被试的心理防御和伪装, 提高测量效度。此外, 未来研究可以选择多来源评价法, 让被试汇报其同事UPB的方式进行, 首先被试对其同事的工行为了解深刻, 其次可以避免社会称许性的影响。

4.3 亲组织不道德行为的跨层次探讨

目前对UPB的研究只停留在个体层面, 但不道德行为是一种集体现象, 因此未来研究可以开展对组织/团队层面的UPB的研究。近年来, 学者提出要关注不道德行为在组织中的社会互动现象(Treviño et al., 2006), 本研究尝试性提出组织层面的UPB构念, 以及个体影响组织和组织影响个体这两种UPB的社会影响方式, 但其详细机理与规律尚未明确, 因此这两种影响发生的机制有待进一步探讨, 例如, 这两种影响是如何发生的?哪些因素会起到调节作用?此外, 后续研究可以对组织层面UPB和个体层面UPB的相关关系与因果关系进行检验。这些问题有待未来研究的深入探讨, 从而进一步完善 UPB的理论研究, 而且能对UPB的“法不责众”和“圈内人”现象做出更好的解释。

4.4 亲组织不道德行为的积极效应有待深入研究

相对于UPB诱发因素研究, 有关UPB后续影响的研究十分不足, 现有研究更多关注了UPB的消极方面, 探讨其对社会福利、消费者、组织的损害, 而忽视了其可能带来的积极影响。尽管当前关于UPB影响的理论与实证研究匮乏, 但对正向效应的机制和条件的研究则具有一定潜力。显然, 从组织层面来看, UPB会给组织带来短期的利益。而UPB是否会给个体带来积极影响有待未来研究的证实。对UPB积极效应的研究有助于理解个体从事UPB的深层原因。个体为什么愿意为了组织的利益, 承担着做不道德行为的风险, 这也许是个“双赢”的过程, 个体为组织做了贡献,他们也会因此得到组织的支持, 从而获得更好的职业发展。所以UPB与利己型不道德行为不是完全对立的两个概念, 它们之间也存在交集。

4.5 结合国内现状开展亲组织不道德行为的本土化研究

文化是影响商业伦理的首要因素。在我国这种高权力距离的文化背景下, 员工在很大程度上依赖于上级领导, 当他们面对组织或领导的逐利暗示, 为了获取职业发展资源或避免被穿小鞋,往往更能接受并从事 UPB (Tian & Peterson,2016)。因此, 未来研究可以进行跨文化探索, 尤其是在我国的法律、文化、经济环境背景下UPB的特点及其内涵。中国的文化价值观、道德意识以及对不道德行为的认定可能与西方国家存在差异, 而“和谐”思想、集体主义等文化特征也许会使UPB更易发生。在此背景下, 产生于西方国家的已有研究成果可能不完全适合中国本土化的UPB研究, 因此, 开展我国文化背景下 UPB的研究任重而道远。

林英晖, 程垦. (2016). 领导-部属交换与员工亲组织非伦理行为: 差序格局视角.管理科学, 29(5), 57–70.

谭亚莉, 廖建桥, 李骥. (2011). 管理者非伦理行为到组织腐败的衍变过程、机制与干预: 基于心理社会微观视角的分析.管理世界,(12), 68–77.

吴明证, 沈斌, 孙晓玲. (2016). 组织承诺和亲组织的非伦理行为关系: 道德认同的调节作用.心理科学, 39(2),392–398.

张桂平. (2016). 职场排斥对员工亲组织性非伦理行为的影响机制研究.管理科学, 29(4), 104–114.

赵红丹, 周君. (2017). 企业伪善、道德推脱与亲组织非伦理行为: 有调节的中介效应.外国经济与管理, 39(1),15–28.

郑睦凡, 赵俊华. (2013). 权力如何影响道德判断行为: 情境卷入的效应.心理学报, 45(11), 1274–1282.

Ashforth, B. E., & Anand, V. (2003). The normalization of corruption in organizations.Research in Organizational Behavior, 25, 1–52.

Astakhova, M. N., & Porter, G. (2015). Understanding the work passion–performance relationship: The mediating role of organizational identification and moderating role of fit at work.Human Relations, 68(8), 1315–1346.

Bandura, A. (1999). Moral disengagement in the perpetration of inhumanities.Personality and Social Psychology Review,3(3), 193–209.

Bersoff, D. M. (1999). Why good people sometimes do bad things: Motivated reasoning and unethical behavior.Personality and Social Psychology Bulletin, 25(1), 28–39.

Castille, C. M., Buckner, J. E., & Thoroughgood, C. N.(2016). Prosocial citizens without a moral compass?Examining the relationship between machiavellianism and unethical pro–organizational behavior.Journal of Business Ethics. doi: 10.1007/s10551-016-3079-9

Chen, M., Chen, C. C., & Sheldon, O. J. (2016). Relaxing moral reasoning to win: How organizational identification relates to unethical pro–organizational behavior.Journal of Applied Psychology, 101(8), 1082–1096.

Cropanzano, R., & Mitchell, M. S. (2005). Social exchange theory: An interdisciplinary review.Journal of Management,31(6), 874–900.

DeCelles, K. A., DeRue, D. S., Margolis, J. D., & Ceranic, T.L. (2012). Does power corrupt or enable? When and why power facilitates self-interested behavior.Journal of Applied Psychology, 97, 681–689.

Donaldson, T., & Dunfee, T. W. (1994). Toward a unified conception of business ethics: Integrative social contracts theory.Academy of Management Review, 19(2), 252–284.

Effelsberg, D., Solga, M., & Gurt, J. (2014). Transformational leadership and follower’s unethical behavior for the benefit of the company: A two-study investigation.Journal of Business Ethics, 120(1), 81–93.

Emerson, R. M. (1976). Social exchange theory.Annual Review of Sociology, 2, 335–362.

Festinger, L., & Carlsmith, J. M. (1959). Cognitive consequences of forced compliance.Journal of Abnormal and Social Psychology, 58(2), 203–210.

Graham, K. A., Ziegert, J. C., & Capitano, J. (2015). The effect of leadership style, framing, and promotion regulatory focus on unethical pro–organizational behavior.Journal of Business Ethics, 126(3), 423–436.

Greenberg, J. (1997). The STEAL motive: Managing the social determinants of employee theft. In R. A. Giacalone& J. Greenberg (Eds.),Antisocial behavior in organizations(pp. 85–108). California: SAGE Publications.

Kalshoven, K., van Dijk, H., & Boon, C. (2016). Why and when does ethical leadership evoke unethical follower behavior?Journal of Managerial Psychology, 31(2), 500–515.

Kish-Gephart, J., Detert, J., Treviño, L. K., Baker, V., &Martin, S. (2014). Situational moral disengagement: Can the effects of self–interest be mitigated?Journal of Business Ethics, 125(2), 267–285.

Kong, D. T. (2016). The pathway to unethical pro-organizational behavior: Organizational identification as a joint function of work passion and trait mindfulness.Personality and Individual Differences, 93, 86–91.

Krebs, D. L. (2005). An evolutionary reconceptualization of Kohlberg’s model of moral development. In R. L. Burgess& K. MacDonald (Eds.),Evolutionary perspectives on human development(2nd ed., pp. 243–274). Thousand Oaks, CA:Sage Publications.

Matherne, C. F., & Litchfield, S. R. (2012). Investigating the relationship between affective commitment and unethical pro–organizational behaviors: The role of moral identity.Journal of Leadership, Accountability and Ethics, 9(5), 35–46.

Miao, Q., Newman, A., Yu, J., & Xu, L. (2013). The relationship between ethical leadership and unethical pro–organizational behavior: Linear or curvilinear effects.Journal of Business Ethics, 116(3), 641–653.

Molinsky, A., & Margolis, J. (2005). Necessary evils and interpersonal sensitivity in organizations.Academy of Management Review, 30(2), 245–268.

Moore, C., Detert, J. R., Treviño, L. K., Baker, V. L., &Mayer, D. M. (2012). Why employees do bad things: Moral disengagement and unethical organizational behavior.Personnel Psychology, 65(1), 1–48.

Peterson, D. (2004). Perceived leader integrity and ethical intentions of subordinates.The Leadership and Organization Development Journal, 25(1), 7–23.

Rest, J. R. (1986).Moral development: Advances in research and theory. New York: Praeger.

Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2000). Self-determination theory and the facilitation of intrinsic motivation, social development,and well–being.American Psychologist, 55(1), 68–78.

Tajfel, H., & Turner, J. C. (1986). The social identity theory of intergroup behavior. In S. Worchel & W. G. Austin(Eds.),Psychology of intergroup relations(2nd ed., pp.7–24). Chicago: Nelson-Hall.

Tett, R. P., & Burnett, D. D. (2003). A personality trait–based interactionist model of job performance.Journal of Applied Psychology, 88(3), 500–517.

Thau, S., Derfler-Rozin, R., Pitesa, M., Mitchell, M. S., &Pillutla, M. M. (2015). Unethical for the sake of the group:Risk of social exclusion and pro–group unethical behavior.Journal of Applied Psychology, 100(1), 98–113.

Tian, Q., & Peterson, D. K. (2016). The effects of ethical pressure and power distance orientation on unethical pro–organizational behavior: The case of earnings management.Business Ethics: A European Review, 25(2), 159–171.

Treviño, L. K., Weaver, G. R., & Reynolds, S. J. (2006). Behavioral ethical in organizations: A review.Journal of Management,32(6), 951–990.

Umphress, E. E., Bingham, J. B., & Mitchell, M. S. (2010).Unethical behavior in the name of the company: The moderating effect of organizational identification and positive reciprocity beliefs on unethical pro-organizational behavior.Journal of Applied Psychology, 95(4), 769–780.

Umphress, E. E., & Bingham, J. B. (2011). When employees do bad things for good reasons: Examining unethical pro–organizational behaviors.Organization Science, 22(3),621–640.

Vadera, A. K., & Pratt, M. G. (2013). Love, hate, ambivalence,or indifference? A conceptual examination of workplace crimes and organizational identification.Organization Science, 24(1), 172–188.

Vardi, Y., & Weitz, E. (2004).Misbehavior in organizations:Theory, research, and management. New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates.

Warren, D. E. (2003). Constructive and destructive deviance in organizations.The Academy of Management Review,28(4), 622–632.