英美地区田园郊区运动简史及其启示

乔 鑫 李京生 QIAO Xin, LI Jingsheng

0 引言

田园郊区(Garden suburb)运动起源于18世纪末的英国,比霍华德的田园城市理论早出现约100年,在19世纪流行于英美等国家,并在20世纪的前20年里在国际范围内流行。之后,其规划设计思想传承到新城市主义中。本文系统地回顾与介绍田园郊区运动的发展演变过程,总结其核心理念与基本方法,为我国的城乡社区建设提供借鉴。

根据田园郊区的历史发展特征,主要可以划分为3个阶段:一是在英国的起源阶段,二是在英国的发展成熟阶段,三是在美国的发展演化阶段[1]。

1 在英国的起源阶段(1760—1885年)

田园郊区运动最初的思想是在前工业化时代的村庄(Preindustrial village)中结合土地使用、景观及建筑的启蒙(Enlighten)来创造物质空间的环境艺术(Environmental art),以此来塑造邻里和培育社区感,具体的特点是通过建筑物、街道、广场以及公共设施的组织形成更优雅的环境,以构建新的邻里氛围。

最早的田园郊区可以追溯到1760年的海尔伍德(Harewood),设计师“第一次被要求将他们的注意力放在小尺度的村庄社区(Smallscale rural communities)及其住宅类型(Type of housing)的规划设计上”(图1)。

田园郊区第一阶段的代表作是1794年位于John’s Wood的艾耶尔(Eyre Estate),甚至也有人把它认为是田园郊区思想的源头[2]。该方案追求街道和广场的序列安排,通过一个大圆组织乡村特色的半独立式住宅(Semidetached,Villa-like houses),在住宅后设置花园,这样的安排将建筑街区塑造成了一个新的邻里。John Summerson在描述Eyre Estate时认为其具有显著的革命性意义,并对英国传统乡村地区的景观风貌形成了深远的影响(图2)。

2 在英国的发展成熟阶段(1900—1940年)

田园郊区在英国继续发展,这一阶段已发展为较完善的指导郊区居民点建设的理念,在总体布局上强调通过良好的规划使各个建筑形成互相之间的关系,并开始考虑处理机动车交通的影响,强调带有花园住房的良好环境,为居民之间的交往创造公共空间,最终形成良好的社区氛围。汉姆斯特德田园郊区被认为是该运动在英国发展的顶峰[3]。

汉姆斯特德田园郊区(Hampstead Garden Suburb, HGS)位于英国伦敦西北部,距伦敦城中心约7英里,占地243英亩,由亨利埃塔•巴尼特夫人(Dame Henrietta Barnett)发起,著名规划师和建筑师雷蒙德•昂温爵士(Sir Raymond Unwin)设计建成。

汉姆斯特德是一个完全新建的郊区住区。巴尼特夫人最初的服务目标是工作在伦敦而居住在此的工人阶级(Working classes),她希望在这个社区里:“第一,拥有精致和有益健康的带有花园的住区,以及工人及职员使用的开放空间……第二,有一个有组织且设计良好的规划,使每一个住宅都能够跟其他住宅形成布局上的关系……我也希望在这里生活的人们能够互相了解,穷人和富人可以互相学习……”规划方案中,昂温强调体现传统英国及北欧村庄的意向,交通方面通过较窄的道路来限制交通,减小步行交通的危险性,并考虑塑造连续性、具有视线焦点的街道景观(图3)。

该项目于1907年开始建设,历经战争及经济萧条的影响,在20世纪70年代后,通过重组信托公司以及设置保护区等方式,得以存留至今,HGS地区至今仍保持着原规划的布局形态和良好的建筑与环境品质,现已成为伦敦著名的富人区之一[4]。

图1 第一个田园郊区:海尔伍德(1760年)

图2 艾耶尔田园郊区(1794年)

3 在美国的发展演化阶段(1850—1940年)

从19世纪早期起,郊区开发就成为了美国城市发展的一部分,尤其是在工业化的北美地区。以纽约为例,其第一座郊区开发——布鲁克林村(Village of Brooklyn)就是为日常通勤者(Daily commuters)提供可负担(Affordable)的住宅,这里所说的通勤者主要是中产阶级(富裕阶层居住在市中心第五大道,而贫困阶级被迫居住在远离岸线的工业区),通勤者通过各种交通线(初期是铁路)来到郊区。1873年的大恐慌更增加了郊区居住(Suburban living)的普及程度,这一时期城市住宅的租住率大幅降低,郊区住宅成为这一时期中产阶级负担得起的居住产品。

图3 汉姆斯特德田园郊区(1907年)

图4 鲁埃尔公园(1853年)

图5 格兰岱尔规划(1851年)

在这种背景下,19世纪后半叶起,起始于英国的田园郊区理论在美国得到了迅速发展,根据其建设思想的异同,可分为两个大类,第一种为田园飞地(Garden enclave),第二种为田园村庄(Garden village)。

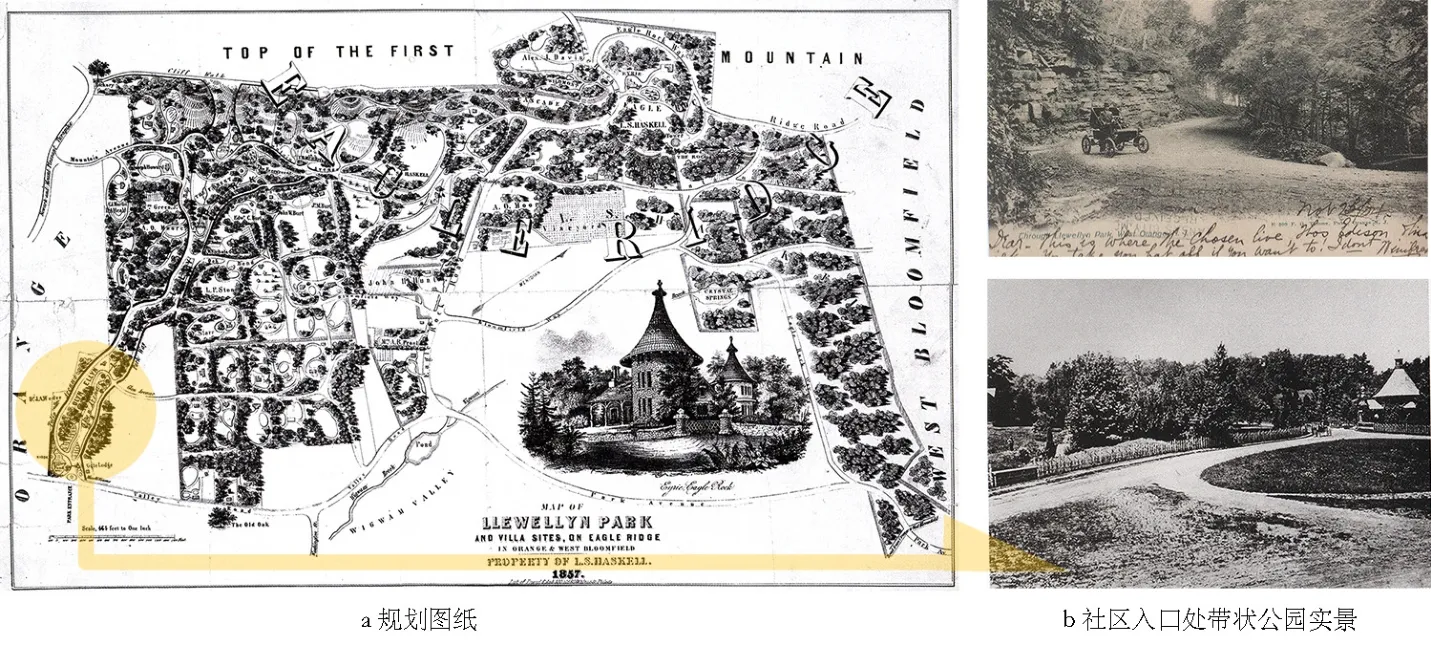

3.1 田园飞地

田园飞地通常也称为居住公园(Residence park)。建设于1853年的鲁埃尔公园(Llewellyn Park)位于曼哈顿岛以西12英里的位置,其不是一个真正的村庄,而是一个处于自然坐落(Naturalistic setting)中的有管理的住宅开发区(A gated development of houses)。鲁埃尔公园由药业巨亨Llewellyn S. Haskell建立,他主张对城市进行改革,他是中央公园的热忱支持者,同时又鼓励人们居住在城市以外。他的这个“新居住公园”就是一处为有共同理想的友人逃离城市而设置的“避难所”(Refuge),它并不脱离于城市而独立存在,只是“为城市人提供乡村的家”(Country homes for city people)。

该方案以一个占地50英亩的带状园地(Parkland)为社区核心,这就是鲁埃尔公园之名的由来,带状公园中布置小径、小桥、微型瀑布及装饰性的池塘等风景,成为了这一类型田园郊区的先驱,标志着当时美国乡村生活的新时代的到来(A new era in country life)以及田园式景观(Landscape gardening)在这个国家的出现(图4)。

3.2 田园村庄

与田园飞地相比,田园村庄是交通网络与城市相连接的独立的实体(Independent entities connected to the city)。根据交通方式的不断发展,又可以划分为3个阶段:铁路阶段(Railroad suburb)、有轨电车阶段(Streetcar suburb)、私人汽车阶段(Automobile suburb)。

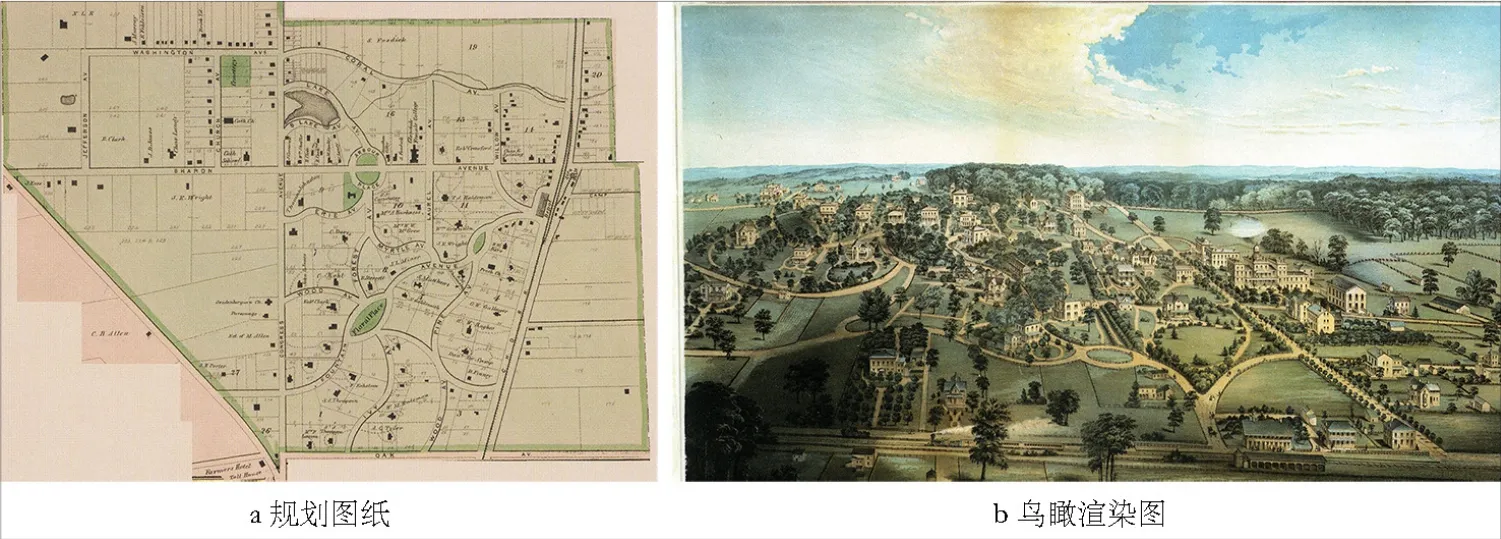

3.2.1 田园村庄:铁路阶段

第一个田园村庄可以追溯到1851年的格兰岱尔(Glendale),其建设目标是为通勤者提供具有城镇特征的村庄(A commuter village with the characteristics of a town),从这里到邻近城市中心区的车程为45 min。由于与城市的距离较远,格兰岱尔形成了一个自身完整的社区(A complete community),日常交流交往、娱乐生活的提供等都构成了一个完整的社会特征(It becomes a society itself)。内部空间方面,格兰岱尔规划了60英尺(约18 m)宽的环形道路,并分散布置着不规则形状的湖泊和小型公园,在公共区域(Fenced-off areas)保留原始自然环境的特征(图5)。

建设于1909年的森林山项目(Forest Hills Garden)被认为是美国完成度最高的田园郊区,其规划师是奥姆斯特德兄弟。方案沿着从东南侧铁路站点到西侧森林公园的一条连续流线展开,隐喻着从城市到乡村的一段“旅程”(Journey)。汽车在那个年代还只是少数富裕阶级的玩物(Plaything),铁路站点是该社区最重要的门户节点,由四周建筑进行围合,表现出明显的城市特征。距离铁路站点越远,社区的乡村特征越明显,方案规划了绿色空间,并在组团内规划为儿童使用的围合的私人公园(Enclosed private parks)(图6)。

森林山是美国田园郊区理想的杰出体现,它力求在郊区创造出社区生活,体现出在城市化快速扩张的过程中,一个精心的规划能够增强社区的乡村性的特征(Ruralesque identity)。

3.2.2 田园村庄:有轨电车阶段

1887年,电驱有轨电车的出现,促进了田园村庄在数量上的快速发展,工人阶级开始进入田园郊区生活。建设于1892年的德鲁伊山(Druid Hills)是这一阶段较早的项目,其位于亚特兰大市中心东北3 英里,初期规划方案也是由奥姆斯特德爵士主持。但奥姆斯特德爵士于1903年去世,之后奥氏兄弟公司(Olmsted Brothers)重构了项目的规划方向,力求建设一种“城市交通与建筑的新阶段”(New stages in urban transportation and city building)。该规划实现了一条公园步道(Parkway)系统,而这正是奥姆斯特德爵士心中理想的郊区开发方式。有轨电车线路位于项目东侧,保持了步道系统的完整性。规划在沿中心大街2 英里长的范围内设置了6处公园,每处公园景观都与私人地块的景观场地有良好的衔接。

德鲁伊山项目体现出奥姆斯特德个人对于大尺度去中心化郊区开发模式(Large-scale centerless suburban development)的探索与追求,他也认识到“有轨电车、电灯、电话、电信等技术的出现已经极大地加速了交流的方式”。德鲁伊山被认为影响了美国20世纪的郊区建设的景观模式,成为这一时期的代表性项目(图7)。

3.2.3 田园村庄:私人汽车阶段

随着私人汽车的出现,始建于1923年的橡树河(River Oaks)被称为“郊区景象的城市空间”(Urban space as suburban scenery),“在城市中自由移动的体验,其超越了19世纪的机械运作的速度……橡树河属于未来的休斯顿,而不是过去”。从这些关键词来看,田园郊区的理念受到了私人汽车带来的新时代的巨大冲击(图8)。

图6 森林山(1909年)

图7 德鲁伊山(1892年)

4 田园郊区运动的衰落及其原因分析

4.1 技术进步带来对乡村性的冲击

根据1941年美国公共道路局(The U.S.Bureau of Public Roads)进行的一项国家日常通勤特征的调查,当时全美2 100个人口规模不等(2 500——50 000人)的社区中,不论是否拥有大容量交通系统的支撑,其居住人口几乎都是依靠私人汽车实现其与市区及主城(Host cities)的联系。加之当时快速发展的诸如无线电、电话、电视、电影娱乐产业等新技术与新的娱乐方式,新的郊区开发不再必须依托于邻近的城市中心的辐射以及铁路站点、有轨电车等公共交通方式,同时也不再使人们的社区活动局限于步行距离内。

这就带来了田园郊区运动以来一直强调的社区感的削弱,具有邻里特征的社区中心也不再是郊区开发中必须遵守的原则。原先紧凑型的田园郊区理念很快让位于蔓延性的大片土地开发模式(Sprawling tract developments)。

图8 橡树河(1923年)

4.2 政府部门的推动及大量释放的私人住宅需求

政府的推动作用主要从两个方面体现:一是通过宽松的信贷政策,鼓励私人购买郊区住房;二是颁布诸如《1956年联邦高速公路法案》(The Federal Highway Act of 1956)等基础设施支撑政策,进一步提高郊区社区居民与市区工作岗位之间的交通便利程度。

从社会需求的角度看,1929年至1933年的经济大萧条,以及随之而来的第二次世界大战,到1940年代中期,经过约15年时间的经济困难与战乱,城市已经变得破败(Run-down)及拥挤(Over-crowded),大量的中产阶级迫切需要搬离高密度的城市,寻求舒适、可负担的郊区住宅。同时,经过战后经济恢复,大量居民具有了购买私人住房的能力,对于郊区私人

住宅的需求在短时间内大量出现。

图9 宾夕法尼亚州上都柏林镇区1940年代后的郊区蔓延

4.3 分区规划的滥用及专业人员的变化

战后被普遍采用的分区规划与传统的社区空间无法协调,标准化、蔓延式的发展侵吞了乡村开放空间,传统的包含居住模式、道路交通、开放空间、步行道设计等诸多因素的整体性规划模式被摒弃,造成了“分区规划战胜规划”的现象[5]。

同时,参与郊区大规模开发的专业人员,从传统的追求高品质与艺术性的建筑师,转变为了投机性的开发主体。这些投机性的居住开发项目往往仅仅追求满足地区性的分区规划条件,忽视了居住环境的品质与质量(图9)。

5 田园郊区理念的后期演进

20世纪70年代起,随着后现代性逐渐成为西方国家的主流社会文化形态,对多样性的尊重与追求使得乡村规划重新成为城乡系统中的研究热点[6],这其中,乡村空间所承载的,基于文化、社会、自然环境多样性的“领域特征”重新被认识与发掘[7],而这种特征被认为能够避免一个在文化上均质的世界(A culturally homogeneous world)[8]。

在这个过程中,随着郊区蔓延模式的不可持续性的不断暴露,以及人们对传统社区优美环境的向往,田园郊区运动的思想理念及具体的设计手法重新回到了理论界的视野。这一时期的田园郊区理念更加广阔地运用于城市与乡村不同聚落的环境营造中,用以塑造具有良好环境的社区氛围。

5.1 运用于城市旧区更新的案例

1993年至1997年间,由联邦住房和城市发展部组织,在大量的内城再开发(Inner-city redevelopment)项目中引用田园郊区运动的理念。规划师与建筑师将内城项目再开发为具有乡村尺度的城市邻里(Village-scale but fundamentally urban neighborhoods)。1995年的亨利住宅街区(Henry Horner Homes)改造项目是其中的典型(图10)。

5.2 运用于郊区社区营造的案例

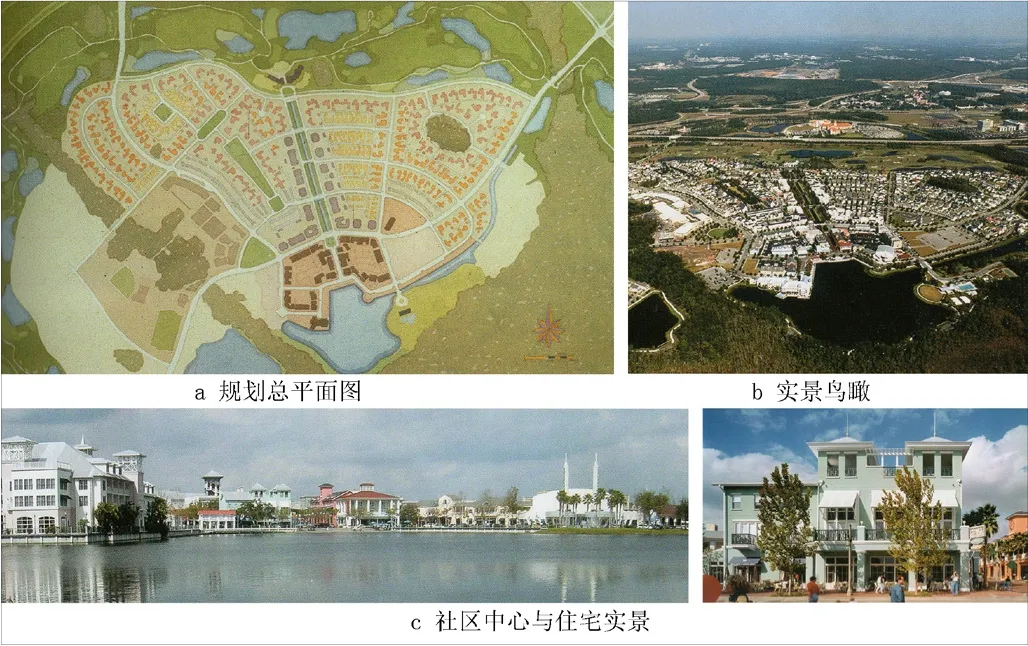

在郊区蔓延的大背景中,1955年7月开放的迪士尼乐园采用了传统郊区城镇的空间结构与建设方式(Village-like development),引起了强烈的反响。查理斯•摩尔(Charles W.Moore)认为虽然迪士尼中只有游客而没有居民,但是并不影响其对传统郊区社区景观环境的复兴作用,也有学者将其描述为“有门控的田园郊区”(A gated garden suburb)。

建设于1990年代、于2005年全部建成的庆典村(Celebration Village)是迪士尼公司郊区社区建设的代表作品。在其中,由湿地和高尔夫球场所形成的绿色环形界面、带状绿化空间、集中的社区中心、传统街道尺度与景观氛围、高密度的居住空间等,都可以看到田园郊区运动的理念,因此被认为是郊区开发中社区感回归的标志作品(图11)。

6 田园郊区运动的启示

6.1 田园郊区运动的核心理念

田园郊区运动的理念,由其后期的主要倡导者,如罗伯特•斯特恩(Robert A M Stern)等人推动,融入新城市主义宪章中。正如宪章中所提出的原则:“我们认识到仅仅有物质环境方案还解决不了社会和经济问题,但是没有一个紧密和相互支持的物质结构,经济活力、社区稳定和环境健康也无法维持。”通过合理、精致的设计,提升郊区生活的环境品质,满足人们对于良好生活环境的期待,从而实现对未来生活的憧憬及强烈的社区归属感,一直是田园郊区运动的核心理念[9]。其中,对于乡村性的保留,以及对于社区感的追求,是贯穿田园郊区运动始终的两个原则。

图10 亨利住宅街区项目(1995年)

图11 庆典村(2005年)

在保留乡村性特征的方面,主要的设计手法可以概括为两种:一是保留与利用基地原始自然资源条件,二是协调建筑与开放空间的关系。乡村地区的社区建设,需要利用基地自身现状景观资源,合理界定体现自然特征的开放空间体系,在这个开放空间体系中,体现郊区社区区别于城市社区的空间感受与景观认知;建筑组团的布局、街道走向、对外交通的联络流线等其他规划布局要素,都需要在这个开放空间的骨架上予以协调考虑。

对社区感的追求,主要涉及场所尺度的塑造。由于起源于前工业化时期,田园郊区运动的核心思想是建立在步行尺度之上的,通过相对高密度的社区规划布局、社区公共活动中心空间品质的优化、连续性的步行开放空间带与小尺度交往空间的协调组织等方式,为社区居民创造有利于休闲、交往的空间网络体系,从而达到社区融合的规划目标。

6.2 田园郊区运动的借鉴范畴与局限性

田园郊区运动的应用范畴,主要针对的是城乡共同体中的城郊社区、城乡交错区,其所提出的“乡村性”,是建立在这个划分基础之上的。与乡村相比,田园郊区更倾向于与城市的联系,只是由于空间位置的原因,需要体现郊区社区的景观特质与风貌。

相比于乡村性,田园郊区运动对于社区感的追求,具有更为通用的借鉴意义,这种理念可以运用到城乡共同体中各个层面的社区建设中,诸如旧城更新、城郊住宅区、美丽乡村等。良好的城乡人居环境是社区发展的物质载体,田园郊区运动的历史演变及其成败经验,对于促进传统的物质空间规划,向重视社会分层和差别化需求的社区发展规划转变[10],具有一定的借鉴意义。

参考文献 References

[1]STERN R A M, FISHMAN D, TILOVE J. Paradise planned: the garden suburb and the modern city[M]. New York: The Monacelli Press, 2013.

[2]GALINOU M.Cottages and villas: the birth of the garden suburb[M].Singapore: Yale University Press, 2010.

[3]MILLER M. Hampstead garden suburb: arts and crafts utopia[M]. London: Phillimore& Co Ltd,2006.

[4]周婷. 汉姆斯特德田园城郊空间设计探析及思考[J]. 中外建筑,2014(1):113-117.ZHOU Ting. Analysis and thinking on the space design of Hampstead garden suburb[J]. Chinese and Overseas Architecture, 2014 (1): 113-117.

[5]兰德尔•阿伦特. 国外乡村设计[M]. 叶齐茂,倪晓晖,译. 北京:中国建筑工业出版社,2010.ARENDT R. Rural by design[M]. YE Qimao, NI Xiaohui, translate. Beijing: China Architecture &Building Press, 2010.

[6]CLOCK P, MARSON T, MOONEY P. The handbook of rural studies[M].London: SAGE publications Ltd, 2006.

[7]RAY C. Endogenous development in the era of reflexive modernity[J]. Journal of Rural Studies,1999, 15 (3): 257-267.

[8]JENKINS TN. Putting postmodernity into practice: endogenous development and the role of traditional cultures in the rural development of marginal regions[J]. Ecological Economics, 2000(34): 301-314.

[9]CROOKSTON M. Garden suburbs of tomorrow?a new future for the cottage estates[M]. London:Routledge, 2013.

[10]赵民,赵蔚. 关注城市规划的社会性——兼论城市社区发展规划[J]. 上海城市规划,2006(6):8-11.ZHAO Min, ZHAO Wei. On social urban planning: an introduction to urban community development planning[J]. Shanghai Urban Planning Review, 2006 (6): 8-11.