项目视角下的企业战略转型之道

文/陶磊

陶磊,广州雁讯企业管理咨询有限公司总经理,项目管理实战专家,国际项目管理协会(IPMA)注册培训师,全国《项目学》学科建设专家组成员。

2017年11月美国总统特朗普访华期间,小米科技创始人雷军在中美企业家对话会上与美国高通公司首席执行官史蒂夫·莫伦科夫(Steve Mollenkopf)签署了芯片采购项目的合作备忘录,这一重大事件标志着小米科技打造生态链的企业战略转型取得了又一引人瞩目的成功。

小米打造生态链的举措,实质上反映了企业竞争空前激烈的现实。越来越多的企业在当前单一产品或服务的布局下难以生存,从战略转型的角度来看,其后续发展有两条出路:一是通过创新走差异化发展道路,在已有产品和技术领域追求新的优势,进而形成新的利润制高点;二是针对未来的大市场提前布局,发展生态链,孵化和引导更多的合作伙伴来共同拓展一个新的空间。显然小米科技走的是第二条路,这条路对于更多的中小企业来讲是否都合适呢?鉴于现实中战略转型依然是个不小的难题,本文尝试从项目的视角进行研究和探讨,以期助上一臂之力。

企业战略的内在逻辑及其与项目的关系

何谓企业的战略?迈克尔·希特在其《战略管理:概念与案例》(第10版)一书中给出的定义是:“战略就是用来发展核心竞争力,获得竞争优势的一系列综合的、协调性的约定和行动。”可见,战略从概念上直指企业的核心竞争力建设,它就是用来帮助企业在市场上立足、定位并长远发展的,其重要性可见一斑。

任何企业的存在都离不开一个内外环境。外部环境包含的因素很多,诸如宏观经济、政治与法律、社会文化、市场需求、竞争态势及技术发展等。外部环境作用于企业的一个结果,就是企业可以做什么。内部环境同样重要,其所包含的核心因素就是企业的各种资源体系及其所发展出的能力体系和核心专长。内部环境作用于企业的结果,就是企业能够做什么。所谓企业的战略,正是其内外部环境综合作用的产物,其战略的内在逻辑就是某种外部需求及其发展趋势与该企业自身资源体系相结合能够产生一个效率和贡献优于其他大多数同类竞争对手的社会成果。从社会进步的角度来看,该企业是形成那类成果的卓越的创造者;而从企业发展的角度来看,促成那类成果的实现更好地体现了其社会价值。

企业的本质是公共价值的创造者,而企业创造价值的过程就是通过对不同项目的启动、规划及执行来最终完成。因为价值创造活动的特质是对不同要素在相关约束条件下基于特定目标的一种组合和再构,而这些又都恰是项目活动的基本功能,因此企业战略基于项目体系而物化起来。作为战略概念的内核,企业核心竞争优势的获取正是通过现实中项目的系统执行而得以逐步实现,进而企业战略通过项目体系的建立,最终对内外部环境诸多要素的综合作用乃至挑战给出一个最佳的响应结果。对企业来说,项目是其战略内在逻辑发展到现实中的必然产物,也是企业存在和发展的一种基本形态。

战略转型的本质要求

既然战略直指企业的核心竞争力,那么战略转型所发生的一个背景就是当前企业的核心竞争优势正在逐步丧失。结合前述论证,造成这种局面正是因为企业内外部环境的因素发生了变化,之前内外作用所形成的最佳稳定结果——项目体系,也不得不进行调整和改变,必须在新的内外部环境因素的相互作用下重新找到一个最佳平衡点,从而形成一个新的项目体系。显然这步一旦跨过去,也就意味着战略转型的成功。

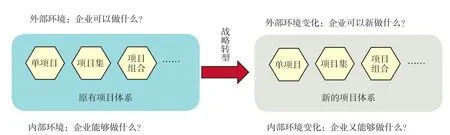

可见,企业战略转型的本质要求是要找到一个新的项目体系,以解决内外部环境因动态变化而在企业造成的失衡问题,让企业自身内部体系的持续发展和外部环境的变化趋势重新达到一个最佳匹配。更通俗地讲,如图1所示,因情势演变而导致外部环境需要企业新做什么,以及企业通过变革自身能力体系而决定的将来又能做什么,这两个结果产生的交集就形成了未来新的战略方向,新战略通过一个转型升级后的项目体系映射出来,并呈现于市场。

图1 企业战略转型的本质要求

继续深入便可理解,实现战略转型的逻辑有两种:一种是围绕外部环境的变化来调整企业内部环境的各种因素,使内外重新达到平衡;另一种则是围绕企业内部环境的发展来影响外部环境的变化,最终引领企业走出当下胶着的竞争局面而率先实现内外部环境的一种新的更高水平的平衡。两种逻辑引导下的行动都是要对企业原有的项目体系进行变革,显然后者是一种更为积极的转型思维,通过内生发展形成自身特定项目体系而直接影响外部市场,为企业赢得一个全新的生态空间。前述所提小米科技就是这样一个例子。

企业战略转型的项目化思考

既然企业战略转型的本质要求是要重新找到一种新的项目体系,因此项目化管理思维对我们势必带来帮助。根据现代项目管理理论,企业项目化管理的核心指导思想就是对企业自身实施“项目化管理”,即长期性组织通过项目形式来应对外部环境变化,并制定和实施组织的战略。显然,这个思维产生的背景和企业战略转型所面临的大环境在本质上是一致的。而项目化管理的具体内容,按照欧立雄所著《企业项目管理》一书中的论述,就是建议企业选择实施多项目管理,“其重点是构建面向项目的组织管理体系,变传统的面向职能或面向过程的组织管理方式为面向对象的组织管理方式。”这本身就是一种调整企业自身资源格局和优化整合能力体系的有效方法,而整个组织管理体系面向项目也就是面向战略,因为项目体系自身就是企业战略在组织的一个映射。

在上述战略转型的逻辑中,我们发现企业自身的变革必不可少,而这种变革通过围绕新的项目体系建构来展开的话,则不仅直指问题的本质并找到方向,而且顺带研究出战略转型的实施方案,此点对企业在当今紧迫的战略转型任务中高效地解决问题极具意义。伊利集团近些年来为开拓国际市场而定下的“全球织网”战略就是一个很好的例子。据其首席执行官潘刚对媒体介绍,该战略是通过实施内部资源体系的变革而完成,具体做法就是建立一个“覆盖亚洲、大洋洲、欧洲和美洲的全球资源网络、全球研发网络和全球市场网络布局,通过整合包括奶源、技术和人才等在内的全球优质资源,为消费者提供高品质的产品和服务”。这些变革正是通过一个项目组合的方式进行推动,在分别完成全球资源网络、全球研发网络和全球市场网络等不同项目的同时,也就顺带实现了“全球织网”战略的目标。

项目是企业战略实施的载体,项目体系最终服务于战略目标的实现,这是通常的一种从战略自上而下的思维。然而不限于此,项目因其根植于企业自身的资源体系、能力体系和核心专长,项目的动态发展也会促进企业某种战略的形成,而这种战略又能引导企业在一个更高的水平上实现内外部环境因素作用的平衡。这其实是一种自下而上到战略的思维,往往是创新性企业所需,恐怕也是项目化管理给这些企业带来的战略惊喜。当年乔布斯领导下的苹果公司就是这样一个例子,当最能体现其核心竞争力的研发项目体系实现升级,并研发出iPhone系列产品后,苹果公司创造的是一个新型市场,引领了向智能手机领域的战略转型。

从企业项目化管理到产业项目化布局

行文至此,关于战略转型的研究该提升到产业这个层面了。大量案例的研究表明,企业项目活动中所需的关键要素往往更多地流动于整个产业,因此纯粹从企业项目化管理的角度来寻求解决企业战略转型问题的话,恐怕还不够,问题解决的视野必须扩展到整个产业链。这里笔者提出一种创新型解决方案——产业项目化布局。所谓产业项目化布局,就是企业基于自身战略转型的需要,结合自身基础,根据项目体系建设所需的资源要素在所处产业领域进行积极配置,其商业行为已经超出企业原有范围,其最终目的是构建新的项目体系而完成战略转型的目标。从企业项目化管理到产业项目化布局,实质上完成了一个飞跃。

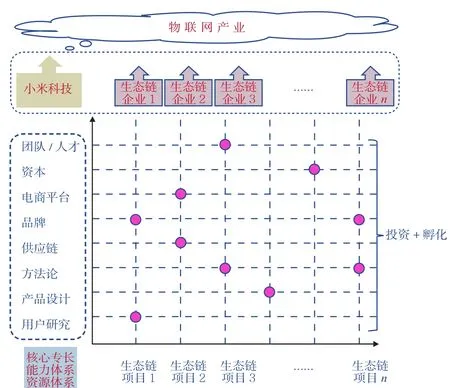

企业层次的竞争越来越多地升级为产业层次的竞争,产业项目化布局正是呼应了新时代企业战略转型的需要,这里不妨就以本文开篇所提到的小米科技为例展开说明。小米科技打造生态链的行动开始于2013年,当时提前做出这个战略转型的原因也正是愈演愈烈的智能手机市场竞争。不同于传统的惯性思维,小米科技选择跳出纯手机市场而转向在产业链进行布局。从自身最为擅长的手机开始,小米生态链面向硬件创业领域形成了三大投资圈层,第一圈层便是手机周边产品,第二圈层是智能硬件,第三圈层则是生活耗材类产品。这三个圈层形成了不同的项目体系,其最终锁定的战略方向就是提前布局未来的物联网新兴产业。

针对每一个项目体系,小米科技都选出靠谱的项目团队进行管理,从外部环境严格遴选生态链项目,这些项目所孵化出的企业就是小米科技未来物联网产业平台的一个部分。项目化布局离不开产业内资源体系的建设,小米科技在这方面做得非常到位,其完备的后台资源体系强有力地支持和推动了众多生态链企业的成长和发展。通过一个个科技产品孵化项目的成功实施,不仅小米科技自身的资源体系释放出最大的价值,其战略层面的物联网产业布局也开始做得风生水起。小米科技通过产业项目化布局向社会演绎了一个独具特色的战略转型,正如图2所示,这个故事仍在继续,令人值得回味和思考。

如果说企业项目化管理是帮助企业在已有领域继续聚焦于所定目标,做的是事,谋的是一时;那么产业项目化布局则是帮助企业大大拓展了自身的发展范围,做的往往是局,谋的则是一个全新的未来。将来更多的伟大企业势必通过产业项目化布局而不断产生,这也是时代蕴含的机遇。

图2 小米科技的产业项目化布局

结语

相较于国内其他不同角度给出的分析和解决方案,基于项目视角的战略转型研究对企业来讲是一种比较务实的选择。项目体系上通战略,下达资源,唯有通过项目体系的建设、管理和再构,企业才能真正动态地实现内外部环境要素的最佳平衡,并向社会输出优于其他竞争对手的价值创造成果,而这正是企业战略转型的真正逻辑所在。

2017年秋季,全国首届《项目学》学科发展高端论坛在业界权威人士钱福培教授的倡议下于西安成功举行,基于项目管理发展成果之上的项目学学科建设正式开始启动。我们完全有理由相信,随着这门新兴学科的蓬勃发展,项目学将在一个更为宏观的高度为社会、组织及个人带来指导和帮助,现实中的许多企业发展难题都将在项目视角下得到创新的解决方案,又何止是战略转型呢?