山东诸城地区恐龙足迹化石研究综述

张艳霞,陈军,范燕云

(1.诸城市恐龙文化研究中心,山东 诸城 262200;2.山东省地质科学研究院,国土资源部金矿成矿过程与资源利用重点实验室,山东省金属矿产成矿地质过程与资源利用重点实验室,山东 济南 250013;3.山东地矿新能源有限公司,山东 济南 250013)

山东是我国恐龙化石大省,发现有包括恐龙骨骼、恐龙足迹、恐龙蛋等在内的大量化石,吸引着大批学者进行研究[1- 2]。诸城地区保存有完整、连续的白垩纪陆相沉积,其中晚白垩世王氏群中保存有大量的恐龙骨骼化石,发现了世界上规模最大的恐龙骨骼化石集群埋藏地——恐龙涧化石长廊。此外,还发现了3处早白垩世时期的恐龙足迹化石点,分别是诸城南部的皇龙沟恐龙足迹化石点、诸城西北的张祝河湾化石点及棠棣戈庄化石点。值得注意的是,诸城皇龙沟恐龙足迹化石点是目前世界上保存白垩纪恐龙足迹化石最多的集中产地。这些珍贵的恐龙足迹化石,对研究恐龙的体态、生活习性以及运动方式等具有重要意义,对研究白垩纪的古地理、古气候、古生态等具有重要指导作用。

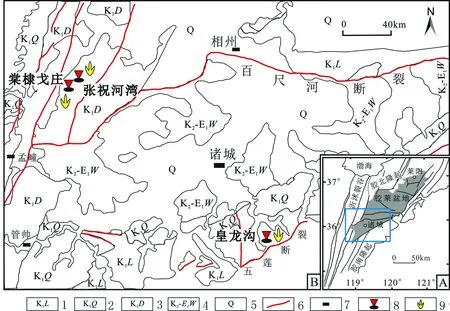

A—诸城地区区域构造位置图;B—诸城地区区域地质简图及恐龙足迹化石点分布情况;1—早白垩世莱阳群;2—早白垩世青山群;3—早白垩世大盛群;4—晚白垩世—古新世王氏群;5—第四系;6—断裂;7—城镇;8,9—恐龙足迹化石点图1 诸城地区区域地质简图及恐龙足迹化石点分布(据许欢等,2013,有修改)

1 区域地质背景

侏罗纪—白垩纪,全球进入了一个以伸展构造为主的演化期,在这种背景下,位于华北克拉通东部,沂沭断裂带东侧的胶莱盆地成为这个时期中国东部典型的陆内伸展断陷沉积盆地之一(图1A),并于白垩纪充填了一套厚度巨大的陆相碎屑沉积[3- 4],由下白垩统莱阳群、青山群、大盛群和上白垩统王氏群组成,角度不整合于新太古界胶东岩群、古元古界荆山群、古元古界粉子山群和新元古界蓬莱群之上,上覆古近系和第四系,亦为角度不整合接触。诸城地区位于胶莱盆地南部,白垩系发育齐全(图1B),其中的莱阳群沉积厚度较大,最大厚度可超过2500m,为莱阳期胶莱盆地的沉降中心[5- 6],是盆地形成初期的产物,分布广泛,向东延入黄海,目前在黄海近岸的灵山岛上就有良好出露[6- 9],其自下而上可分为瓦屋夼组、林寺山组、止凤庄组、水南组、龙旺庄组(莱阳地区)或杨家庄组(诸城地区)、曲格庄组和法家茔组[8,10],诸城地区见到中间4个组,整体呈现出粗—细—粗的韵律结构。青山群为一套火山岩,夹少量紫红色砂砾岩。大盛群主要发育在沂沭断裂地堑内,为一套紫红色河流- 湖泊相粗碎屑岩系,与青山群呈指状交叉对应关系[8,11- 14],自下而上进一步划分为马郎沟组、田家楼组、寺前村组和孟疃组,其中马郎沟组与寺前村组均以灰紫色砂砾岩为主,田家楼组与孟疃组则以滨浅湖相砂岩、粉砂岩及泥岩为主。王氏群沉积物以紫色、砖红色砾岩和砂岩的频繁韵律为特征,局部夹泥灰岩,是一套辫状河- 冲积扇相为主的沉积相组合序列,诸城地区厚度大于3000m,产出丰富恐龙骨骼化石[15]。

2 发现与研究历史

2.1 皇龙沟化石点

该点于2000年5月由中国地质调查局青岛海洋地质研究所的李日辉研究员首次发现[16- 17]。2006年,李日辉等人对发现的125个恐龙足迹进行了传统方法的绘图与测量。2008年,李日辉等人[18]又陆续发现了其他20个恐龙足迹。2009年12月,在初步研究基础上,对该区域进行了保护性发掘,揭露面积约为1900m2[19]。随后,李日辉等人[18]将这里的兽脚类足迹首次按照大小分为3种不同类型:最大的一类为兽脚类恐龙足迹,中等大小的为grallatorid恐龙足迹(Paragrallator属),最后一种为足迹新种Corpulentapuslilasia。2011年10月Lockley等人[19]绘制该化石点的细节图,包括所有的恐龙足迹,还有其他爬行动物的痕迹,以及不同化石层足迹的分布情况。

除了上述足迹形态的初步研究,前人对皇龙沟恐龙足迹化石点的古地理、古环境、埋藏学等多方面进行了研究。柳永清等人[20]对诸城张祝河湾与皇龙沟恐龙足迹化石点的埋藏沉积相及古地理环境进行了分析;何碧竹等人[21]在皇龙沟恐龙足迹化石埋藏层的上覆地层与下伏地层中发现了下白垩统莱阳群的多套古地震记录,认为是地震使沉积相由湖相逐渐过渡到河流相,并且是在地震这一突发事件后,恐龙留下的足迹,并认为恐龙由于地震从皇龙沟迁徙到恐龙涧;李素等人[22]对皇龙沟恐龙足迹的变形程度进行了统计,对恐龙的大小,行走特征做了分析,对变形的足迹进行了恢复;彭楠等人[23]将诸城的恐龙足迹与沂沭断裂带的其他早白垩世的恐龙足迹在形态特征及踩踏深度方面进行了对比研究。

近年来,多位专家学者对该点的恐龙足迹做了更为详细的研究。许欢等人[24]对该点的兽脚类足迹进行了详细的数据统计,也将兽脚类足迹分为3种,分析了兽脚类、蜥脚类、疑似鸟脚类等的行走特征、生活习性,恢复了皇龙沟处的古地理环境及古气候。Lockley等人[19,25]2015年重新对足迹群进行了详细研究,共识别出足迹2000多个,阐述了化石从下到上保存在多个层面上,同时明确了其中一个兽脚类足迹属于跷脚龙足迹,并形成新组合杨氏跷脚龙足迹(Grallatoryangicomb.nov),复原了古地理,且首次报道、描述了龟类游泳痕迹。之后,许欢等人[26]对皇龙沟恐龙足迹群中存在的异议进行了重新说明。

2.2 张祝河湾化石点

20世纪50年代,张祝河湾村民在杨家庄水库支流东岸发现了一些足印化石,并向诸城市博物馆进行了报告;2009年,诸城旅游局在同一地点发现了2处足迹化石,经研究认为属于早白垩世莱阳群杨家庄组。随后,对此处进行了保护性发掘,在80m2的范围内整体发掘出多块足迹化石,现保存于诸城市恐龙国家地质公园内。截至目前,只有邢立达等人[27]对张祝河湾的恐龙足迹进行了细致的研究,辨别出了蜥脚类,鸟脚类与鸟类的足迹。

2.3 棠棣戈庄化石点

2010年在当地村民指引下,诸城市恐龙研究开发中心研究人员在棠棣戈庄村村南约500m处的一条SN走向冲沟东侧斜坡上发现恐龙脚印化石30余个。2013年,王宝红等人[28]对该点进行了描述,尤其对其中一处由23个足迹构成的一条半圆形行迹进行了详细研究,推算了该蜥脚类恐龙个体大小及行走状态,提出了恐龙生活习性与生存环境具有一定的相互制约关系。随后,邢立达等人[29]也对该化石点进行了研究,将重点放在了拐弯足迹上,初步对足迹出现拐弯的原因进行了推测。

3 足迹分布及发育层位

皇龙沟恐龙足迹化石点位于诸城市南部皇华镇大山社区,是一处超大规模的恐龙足迹群,产于莱阳群杨家庄组上部,足迹主要保存在黄绿色细砂岩中,是目前山东地区已发现白垩系最低层位的恐龙足迹[20],在约1900m2的面积上清晰分布有2417个恐龙足迹,其中绝大部分为兽脚类恐龙足迹,也保存了大量的蜥脚类恐龙足迹。

张祝河湾恐龙足迹化石点位于诸城市石桥子镇,埋藏足迹化石的沉积物为细砂岩与粉砂岩构成的韵律,足迹赋存于深灰色泥岩或夹钙质粉砂岩的页岩中[27]。最初,邢立达等人认为足迹化石产出层位为下白垩统莱阳群,而王宝红等人[28]则根据区域地质及相关研究资料[30- 32]认为该化石点的地层应该为大盛群而非莱阳群。之后,邢立达等人重新确认张祝河湾化石点属于早白垩世大盛群田家楼组。

棠棣戈庄恐龙足迹化石点位于诸城市北部马庄镇,距离张祝河湾恐龙足迹化石点仅1km,化石主要保存于下白垩统大盛群田家楼组的一套紫色、黄绿色细砂岩、粉砂岩、页岩中[28],比张祝河湾足迹化石点暴露的地层时代稍早一点[29]。

4 足迹类型及特征

4.1 皇龙沟化石点

4.1.1 兽脚类足迹

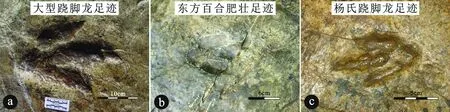

该化石点中的兽脚类足迹数量最多,其类型共分为3种:大型跷脚龙足迹、东方百合肥壮足迹和杨氏跷脚龙足迹[18- 19,24](图2)。

大型跷脚龙足迹(图2a):两足行走,共识别出6条行迹。足迹长度大于25cm,这种足迹大部分具有3趾,Ⅲ趾最宽,最长,Ⅱ趾短于Ⅳ趾,趾垫、趾节、爪痕清晰。平均长为29.35cm,平均宽为20.53cm,长宽比为1.43。

图2 皇龙沟恐龙足迹群中的兽脚类足迹

东方百合肥壮足迹(图2b):为李日辉等命名的一个新足迹种[18],许欢等人[24]共识别出13条行迹,Lockley等人[19]所绘制的图上显示了25条行迹。这种足迹是一种双足行走的中等大小(足迹长度>13cm)兽脚类足迹化石,足迹形态短、宽、粗壮,长宽几乎相等,长宽比为1.24;中趾短,趾间角度较小,呈百合花状,步幅长且行迹窄,并且足迹中轴不完全在第三趾上。这种足迹没有保存明显的趾垫、趾节,爪痕清晰。

杨氏跷脚龙足迹(图2c):Lockley等人[19]将该点最小型的兽脚类足迹称为杨氏跷脚龙足迹(Grallatoryangi),是一新的足迹组合。该足迹长约8.0~14.8cm,平均长为12.9cm,平均宽为7.0cm,足迹长宽比较大,平均为1.86;具有3趾,Ⅲ趾最长,趾间角较大,足迹细长,爪痕保存较为清晰。其主要集中在层面的中下部,由于这种足迹数量大、密度高,很难判断出确切的行迹数量。许欢等人[24]识别出了26条行迹。

4.1.2 蜥脚类足迹

该类足迹造迹者为四足行走的蜥脚类恐龙,其足迹特点为前、后足趾端不明显[24],前后足的形态为圆形或者椭圆形[19],整体行迹宽较窄[24]。许欢等人(图3,行迹B,C,D)与Lockley等人(图3,行迹B,D,F)均识别出了3条明确的蜥脚类行迹,但他们识别出的蜥脚类行迹中有2条是相同的,另外一条是不同的:许欢等描述的B、D行迹与Lockley等人绘制的细节图上的蜥脚类行迹是相同的,但是他们对于这2条行迹的方向存在分歧,前者认为B、D行迹是造迹恐龙由北西方向向南东方向行走时留下的,后者则认为是相反的方向。对于许欢描述的蜥脚类行迹C,Lockley等人认为这是大型兽脚类的行迹,非蜥脚类行迹。并且认为在化石层面中下部的东部边缘有另一条蜥脚类行迹(图3,行迹F),为西北西的方向[19,24]。

图3 前人对皇龙沟恐龙足迹群中行迹研究不同观点对比(实线为Lockley等人的观点,虚线为许欢等人的观点)

4.1.3 疑似鸟脚类足迹

对于皇龙沟足迹化石点是否存在鸟脚类足迹一直存有争议,前人在不同方面的研究文章提到皇龙沟足迹化石存在鸟脚类足迹(图3,行迹E)[20,22,24],但也有人持有相反的观点,认为此处不存在鸟脚类足迹,那些被辨识为鸟脚类的足迹是大型兽脚类的幻迹[19]。许欢等人在足迹层面下部发现了由22个足迹组成的一条疑似鸟脚类行迹(图3,行迹E),并对足迹进行了描述,认为该行迹为两足行走,部分足迹显示出明显的3趾型特征,3趾短粗,呈圆形轮廓,足部两侧对称,与鸭嘴龙类似[33],同时行迹较窄,因此将其归为鸟脚类[24]。

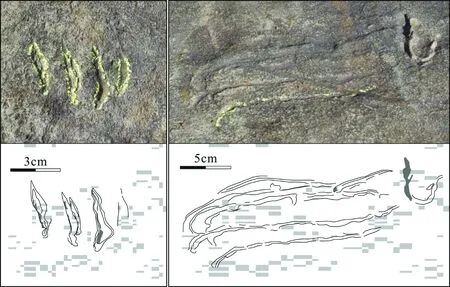

4.1.4 龟类足迹痕迹

Lockley等人[34]2012年第一次报道,化石层的南部保留有大量较小的四足行迹,并认为这些足迹的造迹者可能是龟类。2015年,Lockley等人[19]对这些足迹进行了的描述。这些行迹在形态方面变化很大,但是总体来说都非常小(2~5cm)。很多足迹显示有至少4个平行的脚趾痕迹,有的较短,但是也存在一些拉伸了的擦痕(图4)。这些龟类的痕迹的前、后足上的脚趾长度都分别基本相同。其中有一系列足迹代表了动物爬行的痕迹,留下的脚印,基本有规律的间隔。Lockley等人[19]认为皇龙沟的这些四足动物的足迹与莱阳足迹Liayangpus(龟类足迹)的正模标本十分相似。

图4 龟类足迹化石

4.2 张祝河湾化石点

4.2.1 蜥脚类足迹

共发现了4个蜥脚类足迹,足迹保存为非常普通的卵圆形坑,没有保存有趾或爪的痕迹,中间部分有所抬升。足迹化石保存不是很清晰,根据足迹的长宽比辨别出2个为前足足迹,2个为后足足迹[27](图5a)。

a—蜥脚类足迹化石;b—鸟脚类足迹化石;c—鸟类足迹化石图5 张祝河湾足迹化石点的足迹化石类型(据邢立达等,2010)

4.2.2 鸟脚类足迹

发现了3个鸟脚类的足迹,但保存状况较差。前足足迹呈三角形,长宽比为1.1,处于后足的前方,与后足的第4趾大约相平,与禽龙- 鸭嘴龙足迹化石模式标本相同。后足长宽比为1.46,Ⅲ趾和Ⅳ趾距离较近,而Ⅱ趾和Ⅲ趾距离较远,Ⅱ趾短而宽,Ⅲ趾比Ⅳ趾长且宽[27](图5b)。

4.2.3 鸟类足迹

长宽比为1.07,后趾(Ⅰ趾)指向后面,长度为Ⅱ趾的一半。Ⅲ趾最长,与大部分鸟类足迹类似,有3个后跟座。Ⅱ趾比Ⅳ趾略长,爪痕不明显[27](图5c)。

4.3 棠棣戈庄化石点

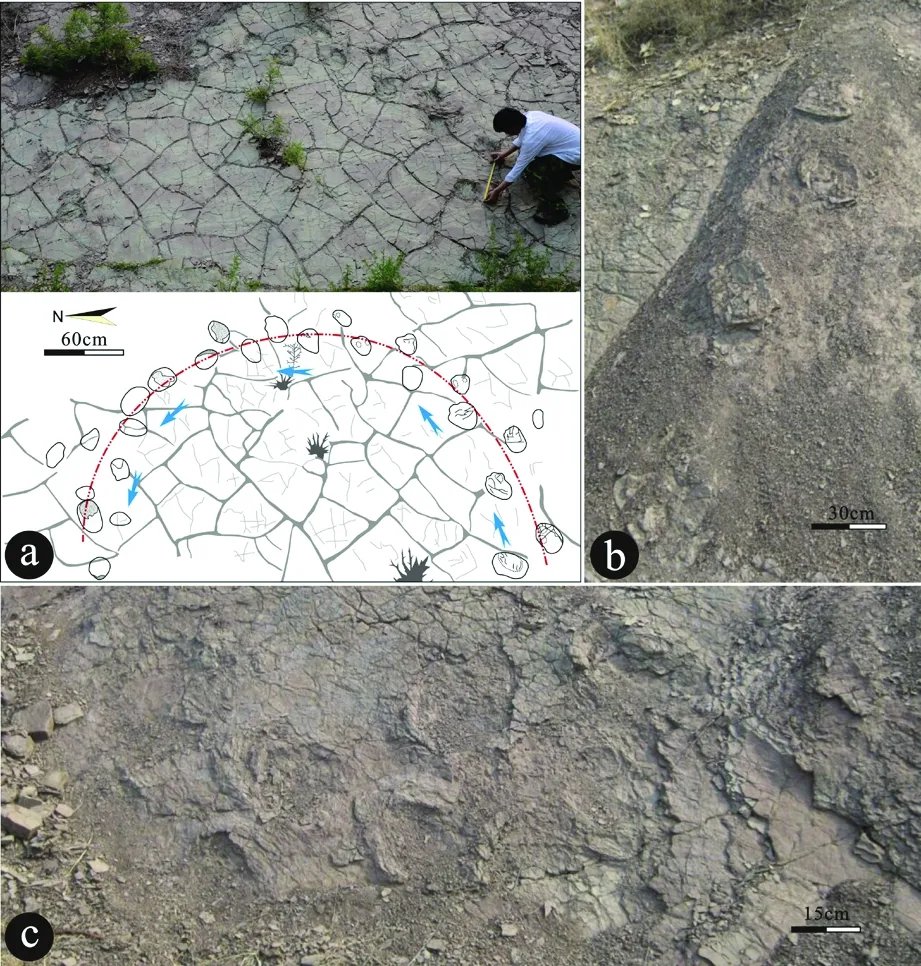

王宝红等人[28]描述了在此处的2个蜥脚类足迹点,共有29个足迹,其中最特别的一处为23个足迹组成的一条罕见的拐弯行迹,为半圆形(180°)向左转弯(图6a)。而邢立达等人[29]则在此发现了3个蜥脚类足迹点。他对拐弯行迹进行了详细研究,后足迹呈椭圆形坑,长略大于宽,具5个趾,足迹前方一般有2~3个倒V字形小抓痕,保存良好的可以见到3个趾迹,各趾与趾垫之间没有明显的界限,整个足迹向外偏转;前足为半圆形、月牙形或马蹄状,一般看不见趾迹,或隐约可见有Ⅰ趾或Ⅱ趾,保存较好的足迹中可见Ⅱ趾与Ⅲ趾的趾垫,行迹较窄[28]。邢立达等人仅仅对拐弯足迹做了图片展示,其余两处均为素描图,该文在此处补充其余几处蜥脚类足迹图片,作为更为直观的补充(图6b、c)。

a—拐弯的蜥脚类行迹;b,c—其他蜥脚类足迹化石图6 棠棣戈庄恐龙足迹化石

5 足迹群特征

5.1 数量大、分布广

从南部的皇龙沟到西北的棠棣戈庄、张祝河湾,足迹的分布范围广,跨度大。从数量上看,目前已出版的含有1000个以上的大型足迹化石点数量相对来说较少[35- 38]。诸城地区清晰可辨、能被记录的恐龙足迹近2500个,仅皇龙沟足迹点就多达2417个,单从数量上看皇龙沟足迹化石点是中国乃至全球最大的白垩纪恐龙足迹化石点[19]。

5.2 化石多层分布

张祝河湾与棠棣戈庄的足迹赋存均存于同一层面上。而最大的皇龙沟化石点,足迹化石赋存层的垂直厚度为1.5m,前人研究认为皇龙沟恐龙足迹点从下至上至少有5层[19],每一层都有重要的不同的足迹组合以及保存风格。1~3层的表面大部分被第4层覆盖,第4层是暴露面积最大的一层,数量最多的杨氏跷脚龙足迹绝大部分就赋存于这层,为主要的足迹化石层,并且有大量的泥裂、波痕等沉积构造,部分第4层上的足迹为来自于第5层造成的幻迹。第5层足迹赋存层在暴露面积上仅次于第4层,其大部分位于靠近剖面东部边缘的中部,Lockley等人[19]认为第4层上的足迹是第5层的造迹者在第4层上留下了幻迹。但有人也给出了截然不同的解释,认为1~5层实际上为一层[26]。对于幻迹与真实足迹交叉出现这种产出特征,认为可能与地层的出露情况以及湖滨沉积特征[19,24]有关。

5.3 足迹叠盖现象

皇龙沟化石点的恐龙足迹中存在明显的叠盖现象(图7),许欢等人认为:这种叠盖现象大部分为大量兽脚类叠盖在蜥脚类之上,是兽脚类足迹在蜥脚类之后形成的,同时,在兽脚类之间也存在这一现象,说明皇龙沟足迹点足迹不是同时而是几次留下的[24,26]。Lockley等人对于这种现象给出了相反的解释,认为出现叠盖的蜥脚类足迹,是上层(第5层)蜥脚类造迹者在第4层上留下的幻迹,因为是幻迹,所以像碗状一样保存在第4层上。杨氏翘脚龙的足迹则保存在第4层上,第5层上的蜥脚类恐龙行走时,在第4层上留下了幻迹,但是第4层上的杨氏翘脚龙的足迹没有被破坏。因此,杨氏翘脚龙先在第4层上留下足迹,之后新的覆盖物沉积后蜥脚类才在上面行走留在了第4层上的幻迹,形成了足迹的叠盖现象,第4层表面上的杨氏翘脚龙在层面发生变形的情况下完好地保存下来[19]。笔者更倾向于许欢等人的观点,如果Lockley等人所说蜥脚类足迹是后来在翘脚龙足迹上层踩踏,并在下层留下幻迹,那么翘脚龙的足迹会发生变形或者被破坏,但是杨氏翘脚龙的足迹保存较好,没有发生任何变形或者踩踏的现象。

图7 杨氏跷脚龙足迹叠盖在蜥脚类足迹上

目前为止,小型的足迹位于大型足迹里面这种足迹的叠盖现象,世界范围内仅报道了较少几处,足迹在形成之后需要有特定的环境才能被保存下来,前人对这一过程进行了大量的研究[39- 40],只有当恐龙踩踏在湿度、粘度、沉积物颗粒度适中的地表上才会有可能留下完好的足迹[41- 48],因此2种足迹叠盖并且保存完好的现象是十分罕见的。

6 古地理与古气候

前人对诸城3处恐龙足迹化石点的古地理、古生态等都进行了较为详尽的研究,取得了一定的进展。棠棣戈庄大盛群田家楼组以碎屑岩与泥质岩为主,发育的大量水平层理、交错层理、泥裂、雨痕等沉积构造表明沉积环境为滨浅湖相[28];邢立达等[27]认为张祝河湾恐龙足迹化石点莱阳群主要为河流沉积,杨家庄组主要为辫状河冲积扇和河流相沉积组成。

最大的皇龙沟恐龙足迹化石点是研究最深入的一处。柳永清等人对诸城皇龙沟足迹化石点进行埋藏学研究时指出,皇龙沟处埋藏足迹化石的沉积物为粉砂岩和细砂岩的韵律,发育丰富的水平层理、中小型波状交错层理。同时,足迹化石产出的粉砂岩层面具有丰富的流向不一、相互叠加的削顶波痕、不对称波痕,以及泥裂构造和水下收缩构造等,据此认为诸城地区恐龙足迹形成于滨浅湖环境[19- 20]。许欢等人则进行了更为细致的研究,通过对足迹点不同层位波痕的统计,得出波浪的运动方向为N—NW的周期性变化,认为由季节性风力作用所致,指示出湖岸线方向为近于E—W向。同时,根据波痕主要发育在足迹层面的南部或者西南部,泥裂集中在中下部位置,认为湖盆深水区应该位于南部或者西南部,而北部或者东北部为湖岸、陆地区。此外,根据诸城皇龙沟足迹点大比例尺实测剖面上下层位间岩性的变化及泥裂的大小与范围变化,认为其应该为季节性的半干旱—干旱气候,并且气候干旱程度在加深[24]。Lockley等人对皇龙沟足迹的研究发现行迹方向为E—NE,与波浪痕显示的ENE—WSW的岸线方向是一致的,据此认为湖盆岸线的走向为ENE—WSW,湖盆的中心在SSE方向。另外,研究发现高密度的杨氏翘脚龙行迹为ENE向,并且集中分布在2个狭窄的区域,这2个区域之间有几米的分隔,这可能说明湖岸线在ENE—WSW的垂直方向上移动了几米,这种湖岸线的移动可能是由季节性的干旱造成的水位下降所致,这样足迹的形成有先后;另外一种可能是这2个分离的区域都具有理想的保存条件,南部密集区域的沉积物相对较高而使2个足迹密集区处于同一种干燥情况下,足迹可能是同时产生的,并且指出仅有几米宽的高密度的足迹区域是小范围的,是微古生物地理湖岸线的指示器[19]。

7 亟待解决的问题

目前,对诸城地区的恐龙足迹研究在足迹的形态特征、古地理、古气候等方面取得了一定的成果,但是还有大量的问题亟待解决,比如: ①大部分的恐龙足迹还没有分类到种; ②皇龙沟处的蜥脚类恐龙足迹有哪几种; ③3处都保存有一定数量的蜥脚类足迹,是否由同一种造迹恐龙留下的,其之间存在的关系; ④前人对皇龙沟处及附近的地层研究认为可能是地震造成了恐龙从皇龙沟迁徙到库沟。但是也存在一个问题,晚白垩世的骨骼化石大部分属于庞大的鸭嘴龙类,而足迹化石群代表了完全不同的以兽脚类为主的恐龙动物群。诸城库沟发现的晚白垩世恐龙骨骼化石与来自于早白垩世的恐龙足迹化石群的联系是怎样的?

:

[1] 杜圣贤,张尚坤,于学峰,等.恐龙化石风化效应的TM耦合分析研究[J].山东国土资源,2015,31(10):67- 72.

[2] 李日辉,刘明渭,杜圣贤.山东蒙阴盆地中晚侏罗世三台组恐龙足迹化石新材料新认识[J].山东国土资源,2015,31(7):1- 3.

[3] 施炜,张岳桥,董树文,等.山东胶莱盆地构造变形及形成演化[J].地质通报,2003,22(5):325- 334.

[4] 张岳桥,李金良,张田,等.胶莱盆地及其邻区白垩纪- 古新世沉积构造演化历史及其区域动力学意义[J].地质学报,2008,82(9):1229- 1257.

[5] 陆克政,戴俊生.胶莱盆地的形成和演化[M].东营:石油大学出版社,1994:1- 174.

[6] 吕洪波,王俊,张海春.山东灵山岛晚中生代滑塌沉积层的发现及区域构造意义初探[J].地质学报,2011,85(6):938- 946.

[7] 钟建华.灵山岛中生代沉积岩是深水远源浊积岩,还是陆内三角洲沉积[J].地质论评,2012,58(6):1180- 1182.

[8] 张增奇,张成基,王世进,等.山东省地层侵入岩构造单元划分对比意见[J].山东国土资源,2014,30(3):1- 23.

[9] 李守军,张祥玉,赵秀丽,等.山东省青岛市灵山岛下白垩统中发现鱼类和叶肢介化石[J].地质论评,2017(1):1- 6.

[10] 刘明渭,栾恒彦.山东省侏罗- 白垩纪岩石地层清理意见[J].山东地质,1994,10(增刊):53- 69.

[11] 李庆平,赵风江.山东下白垩统大盛群的建立及时代对比[J].山东地质,1992,8(2):13- 21.

[12] 方晓思,庞其清,程政武.山东沂沭地区白垩纪地层的新观察[J].地质论评,1998,44(3):302- 308.

[13] 李守军.山东侏罗- 白垩纪地层划分与对比[J].中国石油大学学报:自然科学版,1998,22(1):1- 4.

[14] 刘明渭,张庆玉,宋万千.山东省白垩纪岩石地层序列与火山岩系地层划分[J].地层学杂志,2003,27(3):247- 253.

[15] 旷红伟,柳永清,董超,等.山东诸城晚白垩世恐龙化石埋藏学研究[J].地质学报,2014,88(8):1353- 1371.

[16] 李日辉,张光威.莱阳盆地莱阳群恐龙足迹化石的新发现[J].地质论评,2000,46(6):605- 610.

[17] 李日辉,张光威.山东莱阳盆地早白垩世莱阳群的遗迹化石[J].古生物学报,2001,40(2):252- 261.

[18] Li R H, Lockley M G, Matsukawa M, et al. An unusual theropod track assemblage from the Cretaceous of the Zhucheng area, Shandong Province, China[J]. Cretaceous Research, 2011, 32(4):422- 432.

[19] Lockley M G, Li R H, Matsukawa M, et al. Tracking the yellow dragons: Implications of China's largest dinosaur tracksite (Cretaceous of the Zhucheng area, Shandong Province, China)[J]. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 2015, 423: 62- 79.

[20] 柳永清,旷红伟,彭楠,等.山东胶莱盆地白垩纪恐龙足迹与骨骼化石埋藏沉积相与古地理环境[J].地学前缘,2011,18(4):9- 24.

[21] 何碧竹,乔秀夫,田洪水,等.山东诸城早白垩世莱阳期古地震事件与恐龙迁移[J].地质学报,2012,86(8):1320- 1330.

[22] 李素,周瑶琪,姚旭,等.鲁东诸城地区恐龙足迹化石和原形恢复研究[J].地质论评,2012(3):434- 443.

[23] 彭楠,柳永清,旷红伟,等.山东沂沭断裂带早白垩世晚期恐龙足迹特征差异性[J].古地理学报,2013(4):10.

[24] 许欢,柳永清,旷红伟,等.山东诸城早白垩世中期超大规模恐龙足迹群及其古地理与古生态[J].古地理学报,2013,15(4):467- 488.

[25] Lockley M G, Xing L D, Li J, et al. First records of turtle tracks in the Cretaceous of China[J]. Huh M, Kim HJ, Park JY, eds, 2012: 311- 313.

[26] Xu H, Liu Y Q, Kuang H W, et al. Reinterpretation of dinosaur footprints from the Lower Cretaceous of Huanglonggou, Zhucheng, Shandong Province, China: Comment on “Tracking the yellow dragons: Implications of China’s largest dinosaur tracksite (Cretaceous of the Zhucheng area, Shandong Province, China)” by Lockley et al.(2015)[J].Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 2015.

[27] 邢立达,杰瑞德D,哈里斯,等.山东诸城盆地下白垩统莱阳群的非鸟恐龙与鸟足迹化石组合(英文)[J].地质通报,2010,29(8):1105- 1112.

[28] 王宝红,柳永清,旷红伟,等.山东诸城棠棣戈庄早白垩世晚期恐龙足迹化石新发现及其意义[J].古地理学报,2013,15(4):454- 466.

[29] Xing L D, Marty D, Wang K, et al. An unusual sauropod turning trackway from the Early Cretaceous of Shandong Province, China[J]. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 2015, 437: 74- 84.

[30] 地质矿产部直属单位管理局.沉积岩区1∶5万区域地质填图方法指南[M].武汉,中国地质大学出版社,1991:7- 12.

[31] 山东省第四地质矿产勘查院.山东省区域地质志[M].济南:山东省地图出版社,2003:1- 970.

[32] 施炜,张岳桥,董树文,等.山东胶莱盆地构造变形及形成演化:以王氏群和大盛群变形分析为例[J].地质通报,2003,22(5):325- 334.

[33] Lockley M D, XING L D, LI J J, et al. First records of turtle tracks from the Cretaceous of China abstract: 11th Mesozoic Terrestrial Ecosystems Meeting[J]. Kwangju, Korea Aug, 2012, 15- 18, p. 311.

[34] Thulborn R A, Wade M. Dinosaur trackways in the Winton Formation (Mid- Cretaceous) of Queensland. Mem[J]. Queensland Mus. 1984, 21: 413- 517.

[35] Lockley M G, Houck K, Prince N K. North America's largest dinosaur tracksite: implications for Morrison Formation paleoecology[J]. Geol. Soc. Am. Bull. 1986, 97 (10): 1163- 1176.

[36] Lockley M G, Hunt A P, Koroshetz P. Dinosaur tracks: And other fossil footprints of the western United States[M]. Columbia University Press, 1999: 1- 338.

[37] Kim J Y, Kim J Y, Seo, S J, et al. A paradise of Mesozoic birds: the world's richest and most diverse Cretaceous bird track assemblage from the Early Cretaceous Haman Formation of the Gajin tracksite[J], Jinju, 2012, Korea. Ichnos 19: 28- 42.

[38] Tucker M E, Burchette T P. Triassic dinosaur footprints from South Wales: their context and preservation[J]. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 1977, 22(3): 195- 208.

[39] Avanzini M, Frisia S, Van Den Driessche K, et al. A dinosaur tracksite in an Early Liassic tidal flat in northern Italy: paleoenvironmental reconstruction from sedimentology and geochemistry [J]. Palaios, 1997: 538- 551.

[40] Paik I S, Kim H J, Lee Y I. Dinosaur track- bearing deposits in the Cretaceous Jindong Formation, Korea: occurrence, palaeoenvironments and preservation[J]. Cretaceous Research, 2001, 22(1): 79- 92.

[41] Mckee E D. Tracks that go uphill [J]. Plateau, 1944, 16(4): 61- 73.

[42] Mckee E D. Experiments on the Development of Tracks in Fine Cross- bedded Sand[J]. Okidai Review of English & General Education, 1975, 1(4):313- 322.

[43] Peabody F E. Reptile and amphibian trackways from the Lower Triassic Moenkopi Formation of Arizona and Utah[M]. Berkeley: University of California Press, 1948:1- 295.

[44] Brand L. Field and laboratory studies on the Coconino Sandstone (Permian) vertebrate footprints and their paleoecological implications [J].Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 1979, 28: 25- 38.

[45] Lockley M G. Tracking dinosaurs: a new look at an ancient world [M]. CUP Archive, 1991:1- 238.

[46] 杜圣贤,宋香锁,陈军,等.全国古生物化石保护工程研究[J].山东国土资源,2017,33(1):11- 35.

[47] 李建军,白志强,魏青云.内蒙古鄂托克旗下白垩统恐龙足迹[M].北京:地质出版社,2011:1- 109.

[48] 彭冰霞.甘肃永靖盐锅峡恐龙足迹及其古环境和古生态初步研究[M].北京:地质出版社,2003:1- 105.