注意力、政策动机与政策行为的演进逻辑

——基于中央政府环境保护政策进程(2008—2015年)的考察

◎文 宏 (华南理工大学公共管理学院,广东广州510641)

◎杜菲菲

一、问题提出

政府是国家公共管理主体,公共权力作为稀缺资源,其运行具有强制性、权威性及隐蔽性特征。在政府的决策过程中,公众可见的是政策问题的输入与公共政策的输出,政策形成、政策采纳以及政策合法化发生在政策黑箱,对于公众和外界观察者而言并不透明[1]。为了有效地研究政府决策过程,西方公共行政学界提出政策过程模型、多源流理论、间断均衡理论、制度理性选择等诸多解释框架。然而,在现实世界中,政策制定过程并非像过程模型描述的那样井然有序[2]。如何理解政策过程,透视权力运行规律,关注政府决策的内在逻辑,成为公共管理学科的关键性问题。

组织的运转依赖人的主观能动性。政府在管理社会公共事务中,政府决策蕴含个人行为与组织行为的诸多因素。决策者依据自身对内外部环境的认知形成行为动机,进而在不同动机的指引下产生不同的决策行为。由于决策者的注意力有限,只有那些进入决策者视野的社会问题,才有可能成为政策议题,进入政府决策议程。决策者对议题的注意力聚焦,体现对此议题的具体认知。决策者为了推进政策理念的实现,会有计划地编制预算,投入不同份额的财政资源,最终确保政策目标的实现。因此,政府决策是一个始于决策者注意力聚焦、形成政策动机进而实施政策行为的过程。政府决策者对某一议题的注意力(即政府的政策理念)、有计划投入的财政资源(财政预算)、最终投入的财政资源(即政府决算)都可以视为透视权力运行的重要指标,分别体现政策理念清晰与否、治理动机强弱、政策行为力度大小,具体分析特定领域的政府决策隐蔽过程。

中央政府环境保护政策工作的持续推进,为我们研究政府决策过程提供了一个可观察考量的窗口。近年来,我国环境污染和生态破坏情况严重,多地爆发“毒水”、儿童血铅超标、水污染等环保突发事件,京津冀豫鲁皖等地区持续重度雾霾,严重影响公民正常生产生活,成为我国经济社会发展的重要阻碍因素。据统计,我国每年因为环境污染和生态破坏造成的经济损失占当年GDP的6%左右[3],如何推进环境保护进程已成为重要的政策议题。党的十八大以来,“生态文明建设”“生态环境保护”“低碳经济”“减排”等政策理念逐渐形成,环境保护领域的政策行为逐步实施,特别是在习近平总书记强调“我们既要绿水青山,也要金山银山。宁要绿水青山,不要金山银山,而且绿水青山就是金山银山”[4]以后,中央政府更是体现了推进环境保护进程的鲜明态度和坚定决心,不断改进环境保护的治理手段和方法,加大环境保护资金投入,通过强化考核、组织专项督查组、流域限批、约谈等手段,不断强化环保部门管理权限,加强环境治理力度。

为此,本研究借鉴心理学的认知动力理论,以及组织行为学的注意力基础观,建构“注意力—动机—行为”的政策过程理论框架,聚焦2008—2015年中央政府环境保护工作的政策历程,以2008—2015年中央政府工作报告为样本,借助QSR Nvivo11软件对其进行文本分析,分析环境保护的政府理念,整理收集相对应年度的中央政府财政报告,提取其中“环境保护”条目的预算与决算数据,探讨政府环保政策动机与实际政策行为,重点测量中央政府在环境保护领域注意力的变化情况,从政策理念、政策动机与政策行为的关系出发,阐释政府决策是一个始于政策理念、政策理念形成政策动机、政策动机指导政策行为的过程,以期呈现中央政府在环境保护议题领域的政策决策特性,为打开政府决策黑箱提供一个可供观察的分析视角。

二、理论框架与研究设计

(一)理论框架

人是组织行为的载体。政府作为公共组织,政府决策融合组织决策与个人决策的相关特性,可以借鉴心理学与组织行为学的相关理论成果。具体而言,心理学致力于解释个体行为,在心理学研究领域,认知动力论强调将机体因素和环境因素作为解释行为原因的考量因素。行为是由人和环境同时决定的,其连接由人的认知来完成[5]。认知失调论认为个体行为的动力和方向取决于认知失调,后续的归因理论,强调认知对行为动机的影响,行为动机是对环境结果的认知,认为人类的行为取决于对相关事件的归因。而交互作用理论强调个体会依据不同的动机以及对环境的认知,表现出不同的行为[6]。个体行为受到动机的调节和支配,人在动机的推动下发动、强化、维持直到终止那些行为。动机是推动行为的力量,行为是动机的结果。认为只有了解一个人的动机,才能较准确地解释其行为,并对行为做出比较准确的控制与预测[7]。动机不仅决定行为的强度,动机愈强烈,行为也随之愈强烈,动机还决定个体行为的久暂性,在没有达到目标之前,行为会一直存在。而认知影响动机,动机是认知的一种功能,个体的动机由认知形成,动机影响行为。

组织行为学致力于研究组织行为规律,探讨组织发展与组织变革。在组织行为学领域,组织创新理论强调决策者在组织战略决策中的主导作用,决策者基于自身意志实现组织发展[8];战略决策学派认为,战略决策是一个决策者基于有限理性的信息加工与处理的过程,提出识别、开发和选择的三阶段模型[9];认知心理学通常认为,组织决策的“解释”过程就是决策者根据认知,匹配组织发展目标,形成发展动机的过程;组织注意力基础观理论[10],为解释组织决策行为提供了一个新的视角:“注意力”概念强调决策者的有限理性,认为决策者在制定决策的过程中会选择性地关注某些信息而忽略其他部分[11],组织的注意力基础观认为组织的决策过程是注意力的配置过程,管理者将有限的时间和精力用于关注、编码、解释和聚焦组织议题和答案,其中内含关注—解释—行动等三个步骤[12],为理解组织决策行为提供了启发,即组织决策行为遵循“认知—动机—行为”的模式。

综合认知动力学以及组织行为学的相关理论,基于注意力基础观,本研究提出“注意力—动机—行为”的政府决策过程理论分析框架,见图1。面对众多纷繁复杂的社会问题,决策者有限的注意力,决定了那些只有得到决策者关注的社会问题,才能进入政策议程。经济社会处在不断发展变化过程中,决策者对具体议题领域的注意力配置会有差异,不同领域的注意力聚焦意味着政策议程的设定,相同领域不同的注意力聚焦通常与政策理念强弱及政策动机大小密切相关。一般而言,政策理念与政策动力呈正相关关系,政策动机引致政策行为的发生,并与政策执行力密切相关。在决策过程形成的不同阶段,政策认知、政策动机以及政策行为会呈现诸多不同的态势。

图1 “注意力—动机—行为”的政府决策过程理论分析框架

(二)研究素材与研究方法

1.国务院政府工作报告的地位及作用。国务院政府工作报告作为政策纲领性文件,需提交国家权力机关审议通过。从酝酿起草、征求意见、反复修改到提交全国人大代表审议,国务院政府工作报告集中反映民意,充分汲取民智,广泛凝聚民心。通过表决的政府工作报告熔铸国家意志和人民意愿。每年度的国务院政府工作报告具有固定的内容,不但会回顾总结过去工作,而且会规划部署本年度的各项工作,是具有各级政府施政纲领性质的政策文本。因此,国务院政府工作报告是测量中央政府注意力的绝佳样本。政府是各项公共事业的行政管理主体,中央政府处于我国行政管理体系的顶端,其工作报告所涵盖领域包括经济、社会、文化、环境等各个方面。在政府工作报告有限的文本中,政府对各项公共事业的关注程度呈现出高低不一的态势。通过统计分析词频,可以测量出中央政府在各项公共事业中注意力的动态变化。整理2008—2015年中央政府工作报告的样本数据时发现,这八年的中央政府工作报告文本结构有所不同。每年度政府工作报告均有“回顾”与“展望”部分,由于涉及换届、五年规划等原因,不同年度中央政府工作报告的回顾年份略有不同。2008年、2013年回顾了过去五年的工作,2011年回顾了“十一五”的工作。为保证研究样本的统一性,本文选取2008—2015年中央政府工作报告中的“本年度工作展望”部分,进行文本分析。

2.文本分析法与QSR Nvivo11软件。文本分析法(Text Analysis)又称内容分析法,是一种对文本内容进行客观、系统、定量描述的研究方法。通过分析会议文件、报纸期刊、领导批示等文本资料,以量化的方式呈现文本内容所含信息以及变化,进而得出有效的推断。该研究方法最初应用于情报学,后受到新闻传播学、政治学、管理学等社会科学的广泛青睐。文字和语言是社会心理学家了解人类认知和个性的媒介。通过大量的文本研究,研究者可以将语言使用与认知风格和社会行为结合起来。“研究语言使用,就如同跟踪人的目光一样,他可以告诉我们他的注意力在哪里,文本的用词类别可以显示注意力聚焦的领域”[13]。而信息技术以及统计手段的高速发展,为研究者提供了较好的工具支撑。QSR Nvivo11作为一款支持定性和混合方法研究的分析软件。可以帮助研究者组织、分析和查找非结构化或是定性数据,如访谈、调查问卷、文章、社交媒体以及网络内容等文本。本研究借助这款质性分析软件,对2008—2015年国务院政府工作报告进行量化分析,以有效测量中央政府在环境保护领域注意力的动态变化情况。

三、中央政府环境保护注意力的测量

(一)中央政府环境保护方面的注意力

注意力是指决策者在某一议题上的聚焦程度。政策理念既是决策思维活动的集中体现,也是决策者对特定议题的观念及看法的集合。决策者注意力的高低可以呈现决策者政策理念的强弱。而环境保护工作是政府的重要职能,政府保护环境的权责范围是为了解决现实或潜在的本研究环境问题,协调人类与环境的关系,保护人类的生存环境、保障经济社会的可持续发展。本研究以国务院政府工作报告为研究样本,采用文本分析方法,通过对环境保护相关的关键词进行编码,来测量中央政府在环境保护领域注意力的动态变化;借助测量中央政府环境保护注意力的高低来呈现环保治理理念的强弱。具体操作分为选取关键词和实施注意力测量两步进行。

第一步选取关键词,在明确环境保护政府权责范围的基础上,将环境保护设为文本分析的一级关键词,进而利用ROSTcm6分词软件选取二级关键词,将2008—2015年国务院政府工作报告等相关文本材料合并,将其导入ROSTcm6软件进行分析,依据词频提取关键词。将词频高于5%的词作为备选,邀请专家对高频词进行打分。在对所有词统计分析后,将专家评定高于6分的词直接确认为二级关键词,对于4—6分的词,在文本分析过程中,甄别是否对其编码计数,最终选取关键词表,见表1。

表1 环境保护关键词

第二步是实施注意力测量。将所需文本导入QSR Nvivo11软件中,先统计各年份政府工作报告“展望”部分句子总数。对各年份政府工作报告进行编码,依据所选出的关键词,在每份政府工作报告中建立节点并编码计数。当句子中出现关键词时,新建节点进行编码,若一个句子中出现多个关键词,需要对其进行语意判断,若语境一致,则该句子只编码一次,若其中不同关键词涉及多个含义时,则视具体含义重复编码。测量结果见表2。

表2 环保词频测量结果表(2008—2015年)

依据每年度词频结果测量,发现2008—2015年中央政府环保注意力趋势。总体而言,2008—2015年中央政府在环境保护领域的注意力整体呈缓慢上升趋势,相较于2008年,2009年出现下滑;相较于2012年,2013年有微弱下降。通过梳理国务院政府工作报告得知,党的十七大之后,国务院政府工作报告有关环境保护的内容越来越多,“低碳”“绿色”“雾霾”等词汇依次出现,且频率越来越高。也可显现出中央政府将更多的注意力聚焦在环境保护领域,中央政府的环境保护治理理念在不断增强。

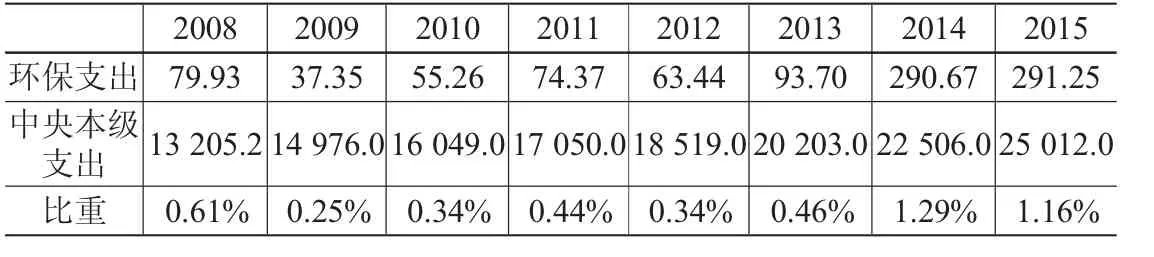

表3 2008—2015年中央政府财政支出预算中环保项预算情况(单位:亿元)

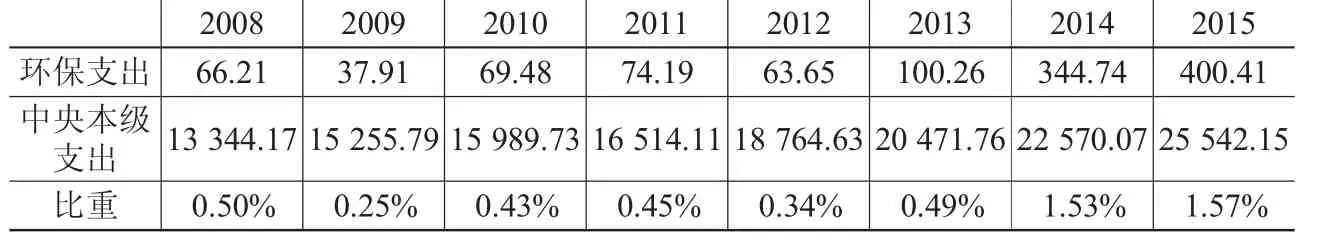

表42008 —2015年中央政府财政支出决算中环保项决算情况 (单位:亿元)

(二)中央政府环境保护的政策动机与政策行为

任何政策的推行都需匹配相应的财政资源。按照政府相关规定,政府财政支出事前需要编制预算、事中需要监督、事后需要进行决算。预算数据是政府计划投入的资金,决算支出是政府实际执行过程中投入的资金情况。相关研究指出,在政府的议程设置过程中,财政预算发挥着促进和约束作用,相关项目及机构的发展都依据其所占有的预算份额而盛衰。财政预算高,项目在议程中的地位随之上升;反之,财政预算低,项目地位下降[14]。因此,在某一议题领域,政府财政预算的高低可以反映政府政策动机的强弱。预算与治理动机呈正相关关系,相对预算越多,治理动机越强,相对预算越少,治理动机越弱。而财政决算是政府实际施政行为的花费,受到各种因素的影响。根据前人研究成果以及笔者实地调研访谈得知[15-16],在某一议题领域,若决算低于预算,在很大程度上说明政府行动力不足,施政意愿较低,受到外界因素影响,并未完成预期投入进度;若决算等于预算,说明政府行动力稳定,施政意愿平稳,施政行为效果基本完成;若决算高于预算,则表明政府行动力强,施政意愿强烈,强力推进施政任务,超额完成治理预期。

中央政府在环境保护领域的财政预算与决算数据,可以测定中央政府在环境保护的政策动机与政策行为。依据财政部政府门户网站上公布的2008—2015年全国财政支出决算情况,本研究收集整理了2008—2015年中央政府在“环境保护”领域的财政支出数据。采集数据包括环保支出预算和决算,以及中央本级支出预算和决算数据,重点采集2008—2015年中央政府在环保领域的财政支出预算和决算金额。其中,财政预算支出数额可以侧面反映环保领域绝对投入的变化情况,环保支出预算和决算金额占中央本级支出的份额,可以间接阐释环保领域的相对投入的变化情况,见表3、表4。

四、政府决策过程的阶段阐释

借助Nvivo11软件,对2008—2015年政府工作报告进行文本分析。数据显示:2008—2015年期间,中央政府在环境保护领域配置的注意力在2009年和2013年虽有不同程度的波动,但总体上呈现持续上升的态势,这表明从2008年到2015年,中央政府越来越聚焦关注环境保护领域的相关工作,在环保领域,政府的注意力持续上升,政府环保治理理念不断深化;进一步分析中央财政报告中相对应年份环保预算与决算数据,可以发现,与中央政府注意力变化趋势类似,环保项的预算与决算数据也是除了在2009年和2012年不同程度的下降以外,整体上呈现持续上升态势。其中,预算数据与决算数据的关系处在动态变化中,简单概述而言,在2009年之前,预算数据大于决算数据,而在2009年之后,决算数据高于预算,而且二者之间的动态变化关系呈现出显著的阶段性特征。按照注意力与政策理念、预算与政策动机、决算与政策行为相关联的理论假设,环保注意力是政策理念的直接呈现,环保预算数据是政府预期投入的具体体现,环保决算数据是中央政府实际执行程度的重要标志,通过重点观测环保领域的中央政府注意力、财政预算以及决算投入数据,可以清晰地呈现中央政府环保治理理念、环保治理动机以及环保治理行为的相关关系,探索决策过程中的政策理念、政策动机、政策行为之间的关联,探讨政府决策过程的诸多特性,具体而言,依据相关数据,可以将2008—2015年中央政府推进环境保护工作,细分为四个阶段,即理念建构期、行为建构期、焦点共识期以及平稳发展期。

(一)理念建构期(2008—2009年)

党的十七大报告强调要牢固树立“生态文明”的科学发展观,环保管理体制改革成为推进生态战略的重要举措。2008年7月,国家环保总局升格为环境保护部,正式成为国务院组成部门。回顾环保管理主管机构的变迁历程:从1974年国务院成立环境保护领导小组,到1982年城乡建设环境保护部内设环境保护局,再到1984年设立由城乡建设环境保护部领导的国家环境保护局,接着1988年成立独立的副部级单位国家环境保护局,到1998年国务院直属机构国家环境保护总局,正部级单位,再到2008年的环境保护部。环境保护领域的主管机构变迁,预示着中央政府关注环保政策理念的逐步形成。

环保领域主管机构的升格,不但会为环保工作的开展提供制度保障,而且发出强化环境治理力度的信号。透视国务院政府工作报告文本以及环保的财政预算及决算的相关数据发现:2008年国务院政府工作报告关于环保的注意力,以及同年度的预算、决算数据都呈现出新高。然而,2009年国务院政府工作报告关于环保的注意力却呈现较大幅度的下滑,财政预算及财政决算,无论是在横向领域对比还是纵向年度的对比,都出现了断崖式下滑:2009年我国环保预算为37.35亿元,相较于2008年的79.93亿元显著减少,环保领域的预算决算均仅占当年预算、决算总额的0.25%,相应数值远远不及2008年度预算比重的0.61%、决算比重的0.50%;不仅如此,2008年中央政府在环保领域的财政预算为79.93亿元,但决算仅完成66.21亿元,环保领域的执行力明显不足。这固然与2008年、2009年经济下滑态势、财政收入增长趋缓有一定的关联,但更为直接的原因是政府环保理念刚刚开始逐步形成,政策理念处于理念建构期,并未达成一致行动,政策执行容易受到外部环境、经济条件等因素的干扰,诱发政策动机及政策行为出现回退,出现行动力较弱的情形。

(二)行为建构期(2009—2013年)

从2010年开始,中央政府对环境保护的注意力开始缓慢回升,由2009年的4.41%到2010年的8.24%再到2011年的8.86%。与此同时,中央政府在环保领域财政的预算逐年增加,其占中央整体财政支出预算的比重同步增长。值得注意的是,该时期中央政府在环保领域的财政决算均高于财政预算,这表明,在实际执行过程中,中央政府在环保领域的财政投入比预期更多。中央政府开始以缓慢的增速不断强化环境治理工作。2011—2013年,中央政府对环境保护的注意力从2011年的8.86%增长到2013年的10.53%,中央政府的注意力呈波动上升的态势;在财政投入方面,财政预算与决算基本持平,虽然2012年环保领域财政预算与财政决算均有所回落,但2013年的财政投入远高于2011年。这依然与宏观经济形势密切相关,2012年世界经济再次遭受重创,国内经济形势更为严峻。我国生产总值增速创5年来最低纪录,公共财政收入增速仅为12.8%,相较2011年增速25.0%和2008年增速19.5%而言,出现显著下降[17]。然而,在财政收入出现如此困难时期,2012年中央在环保领域的支出决算依然超过同年度的预算安排,从侧面说明中央政府在环保领域的执行力显著强化,行动与预期相符。

与理念建构期不同,这一时期中央政府保持了对环境保护问题的持续关注,依据认知心理学理论,可以将这一阶段称为行为建构期。在此时期,在治理环保问题的实际执行过程中,严格按照财政预算投入资金,环保领域的财政拨付数据均实现了预期拨付、足额完成,中央政府并未因为经济形势趋紧,而大幅度调整环境保护的资金安排,在其他领域财政资金不断压缩的背景下,中央政府优先保证了环保领域的资金安排,环境保护工作日趋稳定,中央政府对于环境保护方面的注意力稳步上升,环保理念逐步趋于成熟,受到外界环境及经济条件的影响不断减少,环保领域的政策动机及政策行为在波动中稳步发展,且政策行为高于动机,政策执行力明显增强。

(三)焦点共识期(2013—2014年)

2013—2014年,中央政府对环境保护的注意力平稳上升,环保治理的政策理念逐步增强;与此同时,中央政府对环境保护的财政投入飞速增长,2013—2014年,财政预算从93.7亿元骤增至290.67亿元,环保方面的支出占中央本级财政支出的比例大幅增加,投入增长幅度不仅远超同期横向其他领域财政支出,还创造了近年来环保财政支出增长幅度的新高,这表明中央政府在环境保护领域投入更多的财政资源,不论与其他公共领域的注意力聚焦比较,还是与同期的财政增长幅度相比而言,抑或是相比过往的环保领域的财政投入力度,都切实说明中央政府更为重视环境保护领域的政策目标;这一时期的环保领域的财政决算仍高于环保领域的财政预算数额,意味在环境保护领域工作的推行过程中,政策执行难度不小,超额完成预算的情况较多,这表明环境保护工作的饱和度较高,环境保护领域的任务依然艰巨。

与此同时,2013年和2014年,我国各种环境污染的突发事件频发。据环境保护部数据显示,2013年全国突发环境事件732起,2014年471起,其中2014年重大事件3起,较大事件16起,一般事件452起[18]。2013年的北京雾霾、上海松江死猪事件、青岛输油管道爆炸事件,2014年广东省茂名市部分师生吸入受污染空气致身体不适事件、湖北省汉江武汉段氨氮超标事件、重庆市巫山县千丈岩水库污染事件等诸多环保突发事件,严重影响和干扰公众的正常生产生活,诱发公众对政府环境保护的关注,促使政府不得不正视公众的环保诉求,将更多的注意力聚焦至环境保护工作;公众也逐步强化环境保护的重要性和紧迫性,如何实现全社会的可持续发展,致力于构建绿色生态体系,成为全社会的普遍共识。在此基础上,中央政府不断追加环境保护工作的财政资源投入,中央政府环保治理的政策理念业已形成,致力于实现良好环境治理的政策目标逐步清晰,以往制约环保工作的阻碍因素得到有效缓解,中央政府的环保治理进入焦点共识期。环保治理的政府动机及环保治理的政策行为均呈现出跳跃式增长,推动环境保护治理工作持续快速发展。

(四)平稳发展期(2015年至今)

2015年,中央政府对环境保护的财政预算绝对数额仅有少量增加,其预算占中央财政总体预算支出比例有小幅下降;财政决算数额依然高于财政预算,环境保护财政决算支出占中央财政支出决算比例依旧保持上升态势。相较于2013—2014年,2015年环保领域的财政支出基本处于平稳增长阶段,环保领域的财政支出未继续飞速增长,财政决算比例没有突破正常的财政支出趋势,占中央本级支出的份额也没有出现持续增长的态势。这表明虽然环境保护已经成为全社会共识的政策理念,逐步形成国家治理的重要政策目标,囿于国家财政资源的有限性与稀缺性特征,不同领域的国家财政支出压力,导致中央财政的环保支出凸显能力瓶颈迹象,或许随着国家公共财政收入的增长,环保领域的财政支出也会随之持续增加,然而当环保领域的财政支出达到一定水准之后,政府会将精力投入到如何更好地开展保护工作,不断完善环保治理绩效,保障环保事业的平稳发展。

根据环境保护部通报的突发环境事件的数据显示:2015年全国共发生突发环境事件330起,较2014年减少141起,其中重大事件3起,较大事件5起,一般事件322起[18]。经过严苛的环保治理措施管控,集中资源整治之后,突发环境事件的发生频率,从2013年的732起到2014年的471起再到2015年的330起,持续恶化的环保形势已经得到有效扭转,环保治理绩效目标已经初步显现,以往高度集约投入的资源不再继续保持力度,而是继续维持环境保护的财政资源投入,保持一定程度的政策动机,采取既有的环保政策行为,确保环保治理目标的实现。自此,中央政府的环保工作进入平稳发展期。

五、政策决策过程的特性分析

在中央政府环保工作推进的不同阶段,中央政府环保领域的政策理念、环保政策动机以及环保政策行为之间均呈现出不同的特征。政策理念与政策动机以及政策行为之间的逻辑关系具有显著的关联性,即政策理念先于政策动机与政策行为产生;政策行为与政策动机保持同一趋势;政策理念会不断强化政策行为;而政策行为具有路径惯性,具体而言:

(一)政策理念先于政策动机与政策行为产生

奥斯特罗姆指出,制度是人意志的体现[19]。制度的持续前进发展,依赖人的意志的支持。决策者是政策制定的主体,政策的制定与实施依赖决策者的意识,也就是政策理念。正确的政策理念会引导正确的政策动机与政策行为。政府作为以公共利益最大化为目标的公共组织,若非危机事件,其行为均具有强计划性的特征。在正式决策之前,政府通常会采取发布文件、召开会议等方式,深化对此领域的政策认知,鼓励各界领会政策理念,达成相应的政策共识,为推进此项工作做好思想认知方面的准备。在中央政府推进环保工作的政策决策过程中,也同样遵循此种逻辑,即政策理念先于动机与行为形成。通过测量中央政府工作报告文本数据显示,2008—2015年,中央政府开始不断投放更多的注意力在环保领域,对环境保护的关注度平稳提升,不断形成对环保工作的正确认识,逐渐树立起环境保护理念。进而,在中央政府环保理念的指导下,政府开始增加环境保护的资金预算,随着环保理念的不断深化扩展,实际执行慢慢向预算靠近,由预算决算相等到超额完成预算。从理念建构期—行为建构期—焦点共识期—平稳发展期,行为在经历反复变化后,开始走向平稳发展。

(二)政策行为与政策动机保持同一趋势

在组织行为学领域,人的行为受动机支配,动机引起和维持个体行为,是促使行为朝着某一目标前进的直接原因和内在动力。动机具有指向功能,为个体行为的发展指出发展方向[20]。政府作为公共组织,其政策动机引起并维持政策行为,促使政策行为朝着某一目标前进。通过梳理2008—2015年国务院政府工作报告数据,以及环保财政支出数据可以发现,注意力、财政预算与财政决算数据相对比,虽然注意力、理念以及行为并未呈现严格意义上的对应关系,但是三者之间的整体趋势基本保持一致。在环境政策决策的理论建构期、行为建构期、焦点共识期、平稳发展期等不同的阶段,注意力、预算、决算数据的趋势近乎一致,政策理念、政策动机以及政策行为之间存在较强的趋势关联。中央政府环境保护的实际工作与环保的政策动机步调一致。作为组织的实际执行者,其政策行为与政策动机之间存在因果关系。通过政府的政策行为,可以评估政府的政策动机;反之,通过政府的政策动机,可以预测政府的政策行为。

(三)政策理念会不断强化政策行为

政府注意力的聚焦过程,就是治理理念不断深化的过程。随着政策理念的逐步深化以及政策动机的不断提高,政策行为会越来越坚定。坚定的政策理念,会大幅抵消外界因素对政策行为的干扰和影响,促使工作进程更加稳定。自2008年以来,中央政府在环境保护领域的注意力整体呈现持续上升态势,在此期间共有两次波动,分别是2009年和2013年,由于2008年国际金融危机和2012年世界经济危机都造成我国GDP增速下滑,财政收入增长趋缓,为了支持国民经济的持续健康发展,中央政府将更多的财政资金投入经济建设领域。导致这两年中央政府对环境保护的关注度有所下降。然而,这两次波动对政府环保领域的财政投入的影响程度各有差异:2008—2009年,环保预算由79.93亿元到37.35亿元,出现断崖式下跌,且预算大于决算,实际投入没有达到预期;2012—2013年,环保预算虽然出现小幅下滑,但2012—2013年决算均高于预算,说明在执行过程中,中央政府并没有碍于经济因素过多地削减环境保护工作的投入。进而表明,2008—2013年,随着政府环保理念的不断加深,政府越来越重视环境保护工作的地位,不会因为外界因素的干扰而影响到环境保护工作的推进。

(四)政策行为具有路径惯性

制度学派认为,由于行动者的有限理性以及制度转换所需较高的交易成本,制度变迁存在路径依赖现象。制度的发展过程中存在自我强化机制,一旦制度进入某一条路径,它将沿着该既定的路径一直发展下去[21]。在政府政策决策领域,受政策理念的引导,政策动机影响着政策行为。在政策的实际执行中,由于路径惯性的影响,政策行为的发展往往会强化政策理念的引领方向,呈现出不同的发展态势:在政策目标实施初期,持续增强的政策动机,会激发政策行为的强度,然而,由于路径惯性的制约,相应的政策行为往往会延续以往的态势,表现出政策行为滞后于政策动机及政策理念的状况;而在政策目标实施末期,政策初定目标业已实现,初步成效开始彰显,随着政策环境的变化,该议题的关注热度会减退,政策动机会退化,然而,政策行为并不会立即收缩,相反,还会保持其惯性持续扩张;2008—2015年,在中央环保政策决策的早期,中央政府对环境保护的注意力持续提高,但相应的财政预算及决算滞后于注意力的聚焦程度,政策行为受制于原有的政策理念及政策动机影响;而在中央环保政策决策的后期,财政决算数据多于预算数额,也远远超过政府对环境保护的注意力增长幅度,政策行为超越政策理念及政策动机的制约,呈现出更为迅猛的发展态势。

六、结论与展望

政府决策黑箱是公共管理学科的核心议题。本研究探讨政府环保政策动机与政策行为的关联,具体分析政府决策过程的阶段行为特性,建构“注意力—动机—行为”的理论框架,提出政策理念、政策动机以及政策行为之间的不同特征,从政策理念、政策动机与政策行为的关系出发,阐释政府决策是一个始于政策理念、政策理念形成政策动机、政策动机指导政策行为的过程,试图为窥视“政府决策黑箱”提供一个可供分析的窗口。本研究同时发现,政府决策过程虽然是不为外人所知的隐秘过程,但可以通过政府在具体领域的注意力变化,以及财政投入预算与决算情况,呈现出政府决策过程中的诸多细节特征。相比较直观的GDP增长数据,环境保护是一项收益周期长、缺乏立竿见影效果的工作,环保议题通常会受到各种外界因素的影响,政府环保注意力受到来自政治议程、政策执行以及公众诉求等诸多因素集合的影响。这为透视政府决策黑箱提供了一个较好的分析样本,政府在环境保护领域注意力的变化情况、环保领域中央政府的财政预算以及决算信息的挖掘,可以清晰地呈现环保领域的投入与经济发展趋势以及环保的政策理念、政策动机、政策行为在不同决策阶段的具体特性,可以为政府如何推进环境保护议题、实现环境保护的政策目标,提供一些可供探讨的研究空间。

当然,政府决策过程既是一个受到多重因素干扰的复杂历程,也是一个国家政治决策运行实际状况的具体体现。如何有效地还原政策决策过程,透过政府决策过程中的演化路径,探讨外部因素如何渗入及影响内部决策过程的逻辑机理,分析公共政策决策过程中的诸多特性,重视决策过程的隐蔽性问题,关注决策的内在运作逻辑,是未来公共管理学科持续跟踪研究的方向。面对信息化时代的到来,公众权力诉求的强化,如何实现决策过程中的公开与科学,进一步发挥公共政策的导引作用,实现政策决策的公共利益诉求,这些都是本研究的未来指向与目标归宿,期待更多学术同人的共同努力。

[1]DOSHMANGIR L,RASHIDIAN A,JAFARI M,et al.Opening the Black Box:The Experiences and lessons From the Public Hospitals Autonomy Policy in Iran[J].Archives of Iranian Medicine,2015,18(7):416-424.

[2]托马斯·R·戴伊.理解公共政策[M].谢明,译.北京:中国人民大学出版社,2011:10-19.

[3]环境保护部.新常态下环境保护对经济的影响分析报告[EB/OL].(2015-09-09)[2017-08-10].http://news.sohu.com/20150909/n420758809.shtml.

[4]习近平.树立“绿水青山就是金山银山”的强烈意识努力走向社会主义生态文明新时代[N].人民日报,2016-12-03(001).

[5]勒温.拓扑心理学原理[M].竺培梁,译.杭州:浙江教育出版社,1997:175-180.

[6]阿尔伯特·班杜拉.社会学习理论[M].陈新银,李伯黍,译.北京:中国人民大学出版社,2015:139-162.

[7]林崇德,杨治良,黄希庭.心理学大辞典:上册[K].上海:上海教育出版社,2003:223-225.

[8]约瑟夫·熊彼得.经济发展理论[M].何畏,易家祥,译.北京:商务印书馆,1991:82-105.

[9]MINTZBERG H,RAISINHGNAI D&THEORET A.The Structure of Unstructured Decision Processes[J].Administrative Science Quarterly,1976,21(2):246-275.

[10]吴建祖,等.国外注意力基础观研究现状探析与未来展望[J].外国经济与管理,2009,(6):58-65.

[11]SIMON H A.Administrative Behavior:A Study of Decision-Making Processes in Administrative Organizations[J].Administrative Science Quarterly,1976,2(2):244-248.

[12]OCASIO W.Towards an Attention-Based View of the Firm[J].Strategic Management Journal,1997,18(S1):187-206.

[13]TAUSCZIK Y R&PENNEBAKER J W.The Psychological Meaning of Words:LIWC and Computerized Text Analysis Methods [J].Journal of Language and Social Psychology,2010,29(1):24-54.

[14]约翰·W·金登.议程、备选方案与公共政策[M].丁煌,方兴,译.北京:中国人民大学出版社,2017:132-137.

[15]DEVERUX M B,HEAD A,LAPHAM B J,et al.Monopolistic Competition,Increasing Returns,and the Effects of Government Spending [J].Journal of Money,Credit and Banking,1996,28(2):233-254.

[16]MOUNTFORD A&UHLIG H.What are the Effects of Fiscal Policy Shocks[J].Journal of Applied Econometrics,2009,24(6):960-992.

[17]国家统计局.2012年国民经济和社会发展统计公报[EB/OL].(2015-01-25)[2017-08-18].http://www.docin.com/p-1033712535.html.

[18]环境保护部.环境保护部通报2014年突发环境事件基本情况[EB/OL].(2015-01-23)[2017-06-17].http://www.mep.gov.cn/gkml/hbb/qt/201501/t20150123_294725.htm.

[19]文森特·奥斯特罗姆.复合共和制的政治理论[M].毛寿龙,译.上海:上海三联书店,1999:33-45.

[20]张德,吴志鹏.组织行为学[M].大连:东北财经大学出版社,2006:46.

[21]道格拉斯·C·诺思.制度、制度变迁与经济绩效[M].刘守英,译.上海:上海三联书店,1990:111-123.