智慧校园背景下学校图书馆建设策略研究

☆ 刘 菊 唐章蔚

(渤海大学教育与体育学院,辽宁锦州 121000)

一、智慧校园与智慧图书馆

1.智慧校园

智慧校园是教育信息化进程中,在数字校园建设基础上提出来的,其中的“智慧”,缘于“智慧地球”,其核心目的是为了解决当前社会发展所面临的能源短缺、效率低下等问题。

在“智慧地球”的概念提出后,国内不少学者提出了“智慧校园”的概念和建设思路。北京师范大学黄荣怀团队从智慧校园的建设理念等方面强调智慧校园应致力于为全校师生提供个性化的服务,在无缝互通网络基础之上,不仅要能够全面感知物理环境,同时能识别学习者特征,支持教学过程分析、评价并智能化决策学校开放的教育教学环境和便利舒适的生活环境[1]。不仅提供冲破传统学校物理障碍的技术,同时给予学生思想上的变革与进步。祝智庭教授对“智慧”及“智慧教育”进行了辨析,指出智慧环境、智慧校园是智慧教育的理解图式的学习空间,发展学习者的智慧是智慧环境、智慧教学和智慧学习的出发点和归宿[2]。

智慧校园作为智能感知环境和新型教与学为整体的校园新形态,主要体现在两个方面,其一是便捷的生活服务,校园即社会,教育即生活,师生作为校园的主体,在智慧的环境中共同面对教与学,以促进学习者智慧学习为出发点和归宿。其二是新的管理模型,充分发挥信息技术的潜力,是对信息技术的深层次应用,是信息技术与现实社会的充分融合。智慧校园下支持的教育模式与图书馆5A级理想是一致的,即任何人在任何地点、任何时间从任何图书馆获取任何信息[3]。在新的教育理念的驱动下加之智慧校园建设带来的无缝网络互通技术、全面感知物理环境等技术,使校园图书馆发展迎来全新的理念与技术时代。

2.智慧图书馆

“智慧图书馆”一词最早可追溯到2003年,由芬兰学者Aittola最早提出,他认为智慧图书馆是一个不受空间限制,可以被全面感知的移动图书馆[11]。图书馆作为学校知识资源的重要组成部分,依托移动信息技术的发展逐渐革新自身的发展模式,包括资源建设与整合、资源获取与共享等各个方面。但是,目前的学校图书馆信息化建设更多地着重于图书馆内部各个传统环节的优化、改良与革新,比如:优化资源获取方式、精确信息反馈、简化系统管理等。但是其解决的问题往往是基于传统“移动图书馆”这一基本概念之上的,互联网更多的是以一种技术形态参与其中。

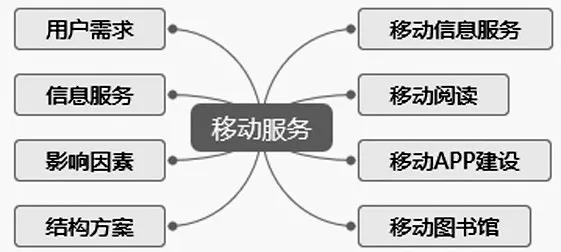

以“移动图书馆”为关键词在CNKI核心期刊中搜索2015-2017年期间的222篇文章中,对被引率5次及以上共60文章进行分析,结合关键词共现网络的可视化分析(如图1)可以看出,关于“移动图书馆”宏观方面关注点集中在移动设备建设、移动服务与移动学习方式培养。微观方面,关注移动设备建设中用户及“新型学习者”的需求分析、微观影响因素、结构方案等方面,说明研究趋势正在从单一技术支持层面逐渐向研究用户即“学习者”需求层面过渡。在这个过程中更应该明确智慧校园建设所倡导的智慧学习既要求我们关注技术,又不能仅仅局限于技术层面,更多的着眼于学习方式方法的变革,学习者智慧学习行为以及智慧学习方法的生成。在这样的背景下,移动图书馆建设所面临的问题不再是传统图书馆业务大大小小的修补,而应该关注如何从技术层面跳出,站在理论、观念的层面去思考智慧校园背景下的建设问题,使其与互联网有机地融为一体,呈现最“智慧”的图书馆。

图1 关键词共现网络(频次>3)

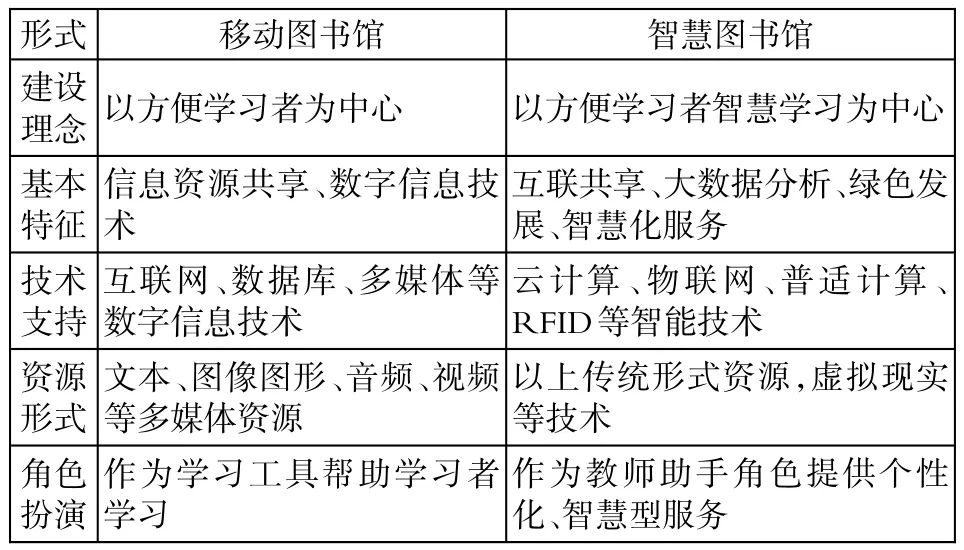

表1所示为移动图书馆与智慧图书馆的比较,可以看出,智慧图书馆不仅仅是云计算、物联网等技术层面的替身,更主要体现在其服务理念、服务目标以及自身所扮演的角色层面上。无论是校方管理者、建设者还是学习者都应该明确智慧图书馆将会以其先进的技术和前沿的服务理念成为创造智慧学习环境的关键组成部分。

表1 移动图书馆与智慧图书馆的比较

二、智慧图书馆发展机遇

1.学习资源整合与共享成为必然趋势

智慧校园强调打造泛在学习环境,主张为学习者提供随时随地、形态多样、按需获取的学习资源。随时随地为任何学生提供任何他想获取的知识,其前提是资源在数量和形式上必须足够丰富,获取途径必须足够简单便捷有效。这要求国家、地方、学校等各层级在“大资源”建设上必须形成规模效益,从源头进行资源的有效整合与共享建设。目前,我国“三通两平台”建设在“三通”方面基本完成,取得很大的成果。为资源的获取与共享奠定了技术上的条件。学校移动图书馆的建设与发展需要在微观层面上,借助“智慧校园”的硬件优势,进行自身体系建构与重组。

2.物联网等先进技术逐渐发展成熟

国内智慧图书馆理论基础的研究者王世伟先生提出智慧图书馆的三大特征,即互联性、高效性与便利性[4]。其中,互联性包括感知、互联与共享。目前物联网等技术的进步与应用为“互联性”奠定了基础,它使得图书馆的感知不再成为困难,图书馆可以利用物联网技术实现资源的定位与查找服务。云计算、RFID等先进技术的逐渐成熟使服务在高效快捷的同时泛在且精准。智慧图书馆必须在高效管理资源的基础上,使信息资源内容和形式极大丰富才能满足智慧环境下学习者的要求。它必须整合多种新型先进技术,尤其是物联网技术。国家地平线发展报告高等教育中连续三年将“物联网”技术作为未来技术的重要发展趋势,但是物联网技术应用于教育中仍然处在探索阶段,未来将会发展成什么样需要时间一步步来证明。

3.新一代学习者正在养成

在网络与技术支持环境下成长起来的新一代学习者,正在从思考方式、信息接收方式、学习方式等各个方面经历颠覆性变革。我们所面对的教育对象已经由原来的“数字移民”向“数字土著”转变。“数字移民”是指没有出生在数字化生活环境而后生活在数字化环境中并沉迷和采用大多数新技术的人[5];“数字土著”是指出生即伴随电脑、视频、因特网等数字化环境的人。比较而言,数字土著更加习惯于将智慧图书馆所强调的“数字化”当做工具,在寻求问题解决方法更加习惯于将“信息”作为处理问题的关键。智慧校园提供了无缝互联的技术支持,智慧学习环境的创建带来更为智慧的学习方法理念。在这样的环境及氛围的帮助和熏陶下,新一代“数字土著”学习者在智慧学习方面更为主动和积极,并具有先天优势。

三、智慧图书馆建设策略

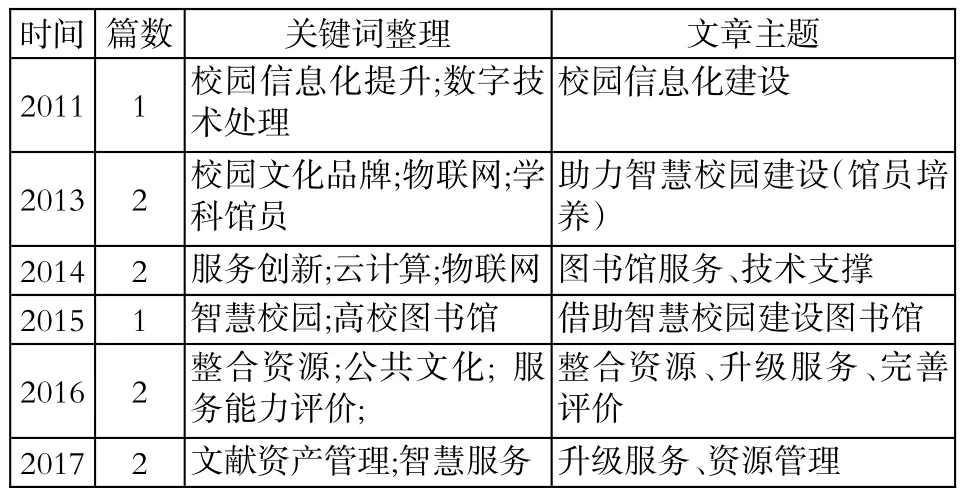

以“智慧图书馆”并含“校园”为关键词在CNKI中搜索2011-2017年相关的76篇文章,考虑文章来源与被引率和下载量等条件,选取前十的文章进行分析,总结出以下内容(如表2)。

表2 文章关键词与主题分析

通过表2分析可得,从2011年发展至今,校园智慧图书馆建设的主题从校园信息化建设、服务创新、技术探讨逐渐在向资源整合、资源管理等方面转变。对于一直在探讨的服务升级问题,也渐渐从服务升级向升级策略以及升级服务测评等深层次转变。这说明校园智慧图书馆的发展不仅受到物联网、云计算等技术发展的影响。教育资源整合发展的大环境对于智慧型图书馆的建设也有很大的影响,这既是新型图书馆建设的机遇也是挑战。所以,未来校园智慧图书馆的建设除了继续关注探索技术外,应该紧扣“校园”主题,迈出新的一步成为智慧校园发展的助力者。除了关注国家层面学习资源建设,更应该积极与市场内的学习资源交流,拓展资源共享共建。

1.明确定位,做智慧校园的助力者

智慧校园建设为学习者提供新的学习环境与学习资源,图书馆在智慧校园发展的过程中应该快速摆脱依托其发展的角色,及早地扮演助力者的角色。祝智庭教授提出智慧环境是智慧教育的核心,图书馆作为学校教育环境的重要组成部分,可以也应当担负起这样的角色。

首先,智慧图书馆应当成为教导者提升新一代学习者信息素养的工具。在当今信息时代,数字公民的信息素养已经完全不仅仅依赖教育者的直接教导,更多的来源于周边相适应环境建设以及终身学习、自我学习。新课标下新型的师生关系也要求教导者要更多地扮演协助者、启发者的角色。因此,智慧型图书馆应该助力打造这样的学习与沟通空间。其次,智慧图书馆应该成为打破校际之间学习资源壁垒的先锋者。目前“三通两平台”的打造正在为广大学习者构建国家层面的学习资源库,除此之外,丰富而多样的学校学习资源、市场内各培训资源都可以成为智慧环境下学习者汲取营养的来源。对于校际之间资源的共享,甚至学校与市场学习资源的连接与共享,智慧图书馆都应该利用自身技术优势起到连接沟通清除障碍的作用。对于校园管理者来说智慧图书馆更应该成为技术于平台支撑,及时反馈学习者信息,为管理者提供决策支撑。因此,智慧图书馆在扮演传统角色的基础上,更应该成为现代学校的明信片,积极助力学校的管理、教学等发展。

2.关注顶层设计,发展新型技术

物联网等新技术是智慧图书馆建设与发展的新动力,是智慧图书馆一直强调的服务升级与转型的关键通道与支撑。图书馆想要搭乘智慧校园建设的快车完成彻底转型,就必须紧随新兴技术步伐,以“工具”为基础再探讨智慧学习方式与提供个性化服务。这样才能使校园智慧图书馆的建设成为可能而不是在转型浪潮中被淹没,得不到实际发展与进步。中科院软件研究所“百人计划”研究院王永吉指出智慧图书馆建设应该以智能技术为主要驱动力,后台建设应以云计算、大数据分析为基础的技术支持,前台设计应以物联网、射频识别为基础的技术驱动[6]。国内,重庆大学图书馆和南京大学图书馆在实践中已经通过利用智能技术,实现了智能信息推送、个性化订阅及机器人服务等功能。除此之外,上海交通大学已经在智慧图书馆中运用近两年兴起的AR技术实现特色化资源展示,使学习者感受情境,丰富学习方式。新兴技术能够完善图书馆整体结构、优化顶层设计,但是并不是所有新兴技术都要应用其中,校园智慧图书馆应该结合自身情况,尤其是学校的教育阶段、资金状况、学生学习状况等都应该考虑其中,充分了解使用者需求,找到一个最适合自身发展的技术显得十分重要。

3.打造服务联盟,拓宽资源整合建设渠道

智慧图书馆的发展离不开丰富的信息资源储备,随着大数据时代的到来海量的数据资源是图书馆最大的价值所在。学校图书馆因为资金、用户等原因,在数据资源储备量上受到一定限制,与公共图书馆数据或者网络数据资源相比更新速度也更加慢。在这种情况下,学校图书馆想要增加资源储备、丰富元数据就必须要借助“外力”的帮助。所谓的外力即其他学校图书馆、公共图书馆、数据资源服务商和各种教育培训机构等。新一代智慧图书馆的一大特征就是达到资源数据共享,图书馆与相关合作机构必须抱团取暖,一同建设统一规范的服务联盟,扩大服务辐射范围获取海量用户信息与学习记录从而增加信息资源储备,使图书馆成为自身数据的创造者与拥有者而不单单是已有数据的借鉴者与使用者[7]。

4.以数据为支撑,升级个性化服务

智慧服务是图书馆服务对资源、空间、学习者三个最主要要素的智慧交互与融合,是未来图书馆服务模式发展的必然趋势[8]。通过服务联盟获取信息资源与用户学习元数据后,如何利用资源与数据升级个性化服务成为智慧图书馆建设关注的第四点。微观层面可以通过分析用户学习记录探索用户需求、爱好,推送学习资源并制定相关学习计划。宏观层面上可以综合分析学习者学习数据,包括学习材料、学习时间、学习关注领域等制定校园综合学习计划、教学计划等。

四、总结

智慧校园是学校发展追求的新目标,是信息时代背景下学校发展的必然走向。它的关键点在于基于丰富学习资源下新型学习方式的改变与养成。该背景下的图书馆作为校园学习资源的重要组成部分,相对于传统的图书馆而言拥有资源共享范围更加广泛、知识更加个性化、服务更加便捷等优势。然而在智慧环境构建的大环境下,除了个别高校图书馆发展的不错外,中小学甚至大部分高校的发展总是以一种“小打小闹”的局面呈现在公众面前。缺乏顶层设计,改革关注点不够宏观,微观层面却又达不到高度。在这种宏观环境与现实发展状况下,智慧图书馆的发展应该仅仅抓住智慧校园发展改革潮流,积极联合打造服务联盟丰富数据资源,尤其要建设学校自身的元数据库。以此为基础,分析和掌握本校学习者与管理者的需求,构建校园特色学习与管理服务平台,使智慧图书馆成为智慧校园发展真正的助力者。

参考文献:

[1]黄荣怀,张进宝,胡永斌,杨俊锋.智慧校园:数字校园发展的必然趋势[J].开放教育研究,2012(04):12-17

[2]祝智庭,贺斌.智慧教育:教育信息化的新境界[J].电化教育研究,2012(12):5-13

[3]谢蓉,刘炜.数字学术与公众科学:数字图书馆新生态——第十三届数字图书馆前沿问题研讨班会议综述和思考[J].大学图书馆学报,2017(01):6-10.

[4]曹晓璐.基于用户信息行为的移动图书馆服务策略研究[D].哈尔滨:黑龙江大学,2016.

[5]王世伟.论智慧图书馆的三大特点[J].中国图书馆学报,2012(06):22-28.

[6]豆洪青,刘柏嵩.“互联网+”高校图书馆传统借阅服务探索——以宁波大学“智慧图书馆”APP应用为例[J].大学图书馆学报,2017,35(03):53-58.

[7]陈臣.基于大数据的图书馆个性化智慧服务体系构建[J].情报资料工作,2013(06):75-79.

[8]王世伟.论智慧图书馆的三大特点[J].中国图书馆学报,2012(06):22-28.