媒介化视域下《西游记》改编的症候分析

钟雯杰 左其福

摘 要:《西游记》是中国古典小说中最受大众媒介青睐并且转化为大众文化产品最多的文学资源。20世纪80年代至今,由《西游记》改编而成的影视和网络作品数以百计,其中影视改编是主体,网游开发引领新的潮流和方向。《西游记》的改编不仅见证了中国现代化进程中媒介技术的革新与进步,同时也折射出中国社会思想文化领域的深刻变革,即以真、善等主流意识形态为基础的审美伦理的式微及以娱乐、快适为导向的消费伦理的崛起。《西游记》的大众化改编和传播为探讨文学与传媒的复杂关联提供了经典案例。

关键词:《西游记》;大众媒介;改编;症候

从20世纪80年代开始,中国走向开放,无论是政治、经济、文艺方面都有思想活跃的迹象。文艺方面,广播电视部提出了“四级办电视”的口号,使得电视成为了当时中国最具影响力的传播媒介。同时,电影行业的复苏,为大众提供了更多选择性的娱乐消遣。影视创作、以中国传统文学为题材的影视改编开始进入大众视线。20世纪80年代,由中央电视台出品的以四大名著改编而成的电视剧,赋予了中国传统小说经典极大的新鲜感,并且成了一代人的记忆。如今,随着影视媒介的强力扩张、现代网络技术的飞速进步以及媒介融合趋势的发展,古典名著的改编早已不再局限于影视,而是向大众媒介的各个领域渗透和延伸,由此将古典名著的改编推进到了一个新时代。而在古典名著的改编浪潮中,《西游记》由于故事性强、情节单元相对独立以及喜剧因素较多等原因,备受改编者们的青睐,其改编范围之广、种类之多,是一般的经典名著难以比肩的。尤为值得关注的是,近年来,《西游记》的改编势头不减,几乎每年都会推出新的影视作品或游戏产品。《西游记》已经成为中国小说的超级IP。本文试图梳理一下《西游记》的改编状况,以此探寻文学经典与大众传媒之间的复杂关联。

一、媒介之旅:从影视创作到网游开发

《西游記》是在大唐玄奘取经故事、《大唐西域记》《大唐大慈恩寺三藏法师传》《大唐三藏取经诗话》以及元杂剧等基础上创作而成的经典小说,具有很强的神魔色彩。《西游记》有着丰厚的思想性和感染力,九九八十一难的故事拓展空间大,可改编的方向多,适合的人群广,成为优质的改编对象实乃情理之中的事情,但是《西游记》能够在影视媒介中历经三十多年而不衰,又在新媒体时代获得宠幸,不断被改编和传播,多少也有点出人意外。

从20世纪80年代至今,由《西游记》改编而成的作品数以百计,已经很难进行准确的统计。如果根据媒体形式进行分类,《西游记》的改编大体可分为三个阶段。

首先是电视剧改编阶段。《西游记》的电视剧改编发端于20世纪80年代,大体上与我国彩色电视的普及同步。1982年,中央电视台启动了25集电视连续剧《西游记》的拍摄计划,1986年最终完成,前后历时5年。该剧自1985年陆续播出,1987年全剧播完,在社会上引起强烈反响,曾获得89.4%的高收视率,创下20世纪80年代的收视奇迹。在播出后的30多年的时间里,该剧被翻译成不同的语言,重播超过3000次,成为世界上重播率、收视率最高的电视剧①。

继央视版之后,《西游记》的电视改编出现了繁荣的景象,迄今为止大约有20个不同的版本,既有港台版,也有日本和美国的版本,比较有代表性的要数2009年播出的浙江卫视版和2010年播出的张纪中导演的新版《西游记》,但是收视率和影响力已大不如从前。

其次是电影改编阶段。《西游记》的电影改编其实远远先于电视剧的改编。1941年,上海天一影片公司就上映了由李萍倩和邵醉翁执导、胡蝶主演的古装剧情片《铁扇公主》。1951年,中国香港快乐影片公司上映了由陈子平导演的同名电影。20世纪60年代,香港邵氏电影公司又拍摄了由何梦华导演的四部《西游记》系列影片:《西游记》(1966年)、《铁扇公主》(1966年)、《盘丝洞》(1967年)和《女儿国》(1968年)。这些影片都具有较高的艺术水准,也颇受欢迎,但由于公映范围不广和特定的时代原因,普通观众不能一睹“芳容”,所以了解的人并不多,影响自然也不是很大。

《西游记》的电影改编真正产生广泛的社会影响并且取得商业上的成功,大概从刘镇伟执导、周星驰主演的《大话西游》开始。《大话西游》是由香港彩星公司和西安电影制片厂1994年联合拍摄的电影,影片包括《月光宝盒》和《大圣娶亲》(又名《仙履奇缘》)两部作品,1995年在香港和内地上映,开始反响一般,1997年后通过互联网、盗版光碟等方式在大学校园广泛传播并迅速走红,影响力经久不衰。2014年10月,影片经过技术修复和还原在内地重映,依旧引起热议。有调查显示,内地观众在对1972年至2003年的30部热门香港电影的喜好程度上,《大话西游》达到了71.1%,位居第二②。

可以说,《大话西游》将《西游记》的电影改编推向了颠峰,并且激发了电影产业对《西游记》的改编热情。据初步统计,《大话西游》之后,由《西游记》改编而成的电影有10余部,近年来更是以每年1至2部的数量快速增长,大致情况列表如下:

20世纪90年代以来《西游记》的电影改编简况

最后是网络改编阶段。我国的互联网技术起步于20世纪80年代,但直到20世纪90年代末才真正走向群众,成为一种社会需求。新世纪以来,随着现代网络技术的快速发展和网络文化的扩张,《西游记》的网络改编逐渐进入了大众的视线。

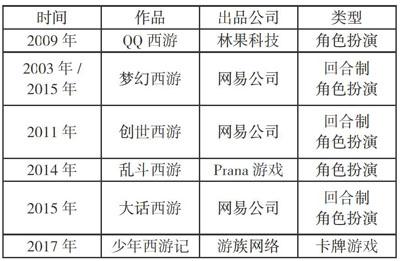

《西游记》的网络改编形式多样,数量众多,归纳起来大体上存在三种情况:一是网络写手对原著的文学性改写。较早的有今何在的《悟空传》(2000年)、林长治的《沙僧日记》(2003年),后来出现了一系列模仿之作,如慕容雪村的《唐僧情史》、明白人的《唐僧传》、吴俊超的《八戒日记》等等;二是网络电影的制作。代表性的有2017年腾讯视频联合红龙影业出品的由《西游记》改编而成的系列网络电影——《魔游纪》,包括《盘古之心》《异乡奇遇》《天都暗潮》《白骨之姬》《宿命之争》《一瞬决战》6部作品;三是网络游戏产品的开发。1998年,韩国开发商曾开发过一款名为《幻想西游记》的单机游戏,引起不少玩家的关注。新世纪以来,不少网游公司在《西游记》故事中发现了商机,纷纷将西游题材带到了游戏产品的设计之中,借助《西游记》的影响力获得商业价值。据不完全统计,目前与《西游记》相关的网络游戏已超过200种,包括网络游戏、网页游戏、手机游戏等多种游戏类型。其中玩家较多、人气较高的网游产品有《QQ西游》《梦幻西游》《创世西游》《乱斗西游》《大话西游》等等,具体情况如下图所示:

不难看出,媒介技术的每一次变化,都给《西游记》的改编带来了新的契机,而《西游记》的改编也总是能顺应媒介技术的发展,呈现出与现代媒介技术高度融合的特点。

二、重生之路:从“忠实原作”到“故事重塑”

《西游记》的改编不只是媒介形式的变化,它还更多地涉及到了内容上的变化。根据对原著内容的不同选择和处理,《西游记》的改编存在着以下三种形式。

一是对原著内容的整体性改编。1986年版和2011年版的电视剧《西游记》基本上按照小说原著的故事顺序进行叙述:开篇讲猴王问世,接着讲取经缘由之后唐僧师徒踏上取经之路,历经磨难到达灵山并取得真经的故事。2000年的《西游记续集》又对1986年版电视剧中九九八十一难缺少的几难做了一定的补充,使之更加完整。

二是选择原著的部分内容加以改编。电视剧《西游记女儿国》就选取原著第五十四回“法性西来逢女国 心缘定计脱烟花”,讲述唐僧等人来到女儿国之后发生的故事。电影《西游记之孙悟空三打白骨精》则选取原著第二十七回“尸魔三戏唐三藏 圣僧恨逐美猴王”,将唐僧误入白骨精的圈套,从而引发孙悟空三斗白骨精的故事加以呈现。

三是采用西游题材,即沿用小说原著中故事的前提、背景以及作品所呈现出来的道佛仙魔体系。一般而言,对《西游记》的网络游戏改编往往注重小说体现出来的“神魔”特点,并将其刻意放大,进而打造成游戏的卖点。2003年网易公司推出的网络游戏《梦幻西游》就是如此。它将游戏的背景放在大唐贞观年间,将游戏世界内的种族分为人、魔、仙三类,又将游戏世界划分为东胜神洲、南瞻部洲、北俱芦洲、西牛贺洲等四个板块,由玩家创建的游戏主角去寻找“天命取经人”,也就是《西游记》中的师徒团队。在游戏过程中,玩家需要通过斩妖除魔才能获得“天命取经人”的线索。除网游之外,也有不少的电视剧和电影采用西游题材来加以发挥。比如电视剧《春光灿烂猪八戒》,就借用猪八戒这一角色演绎了一段在西游故事中并不存在的爱情,尽管在“三戏孙悟空”的情节中能够发现有孙悟空天宫封官、大闹天宫等《西游记》原著中的影子。

有学者将《西游记》的改编分为“重建式”与“架空式”两种类型③,也有学者将其分为再现式、表现式和解构式三种类型④。其实,不论影视改编还是网络改编,也不论整体性改编还是局部性改编,经由大众媒介展现出来的西游产品都不可能是对原著的原样照搬,它必然会对原著的内容进行必要的删减,这既是由文字媒介、影视媒介和网络媒介的不同性质所决定的,同时也是为了满足不同时代审美的需要。但这并不妨碍我们以原著为参照,并以是否忠实于原著来审视《西游记》的改编历程,因为原著始终是改编的出发点和归宿,也是我们衡量一部改编作品质量高低的重要依据。

一般说来,《西游记》的电视剧改编特别是早期的改编,大多有着“忠于原著”的特点。编导们本着忠于原著、慎于翻新的立场和精益求精的态度,造就了一批雅俗共赏的作品。最有代表性的是1986年版的电视剧《西游记》,不仅整体情节与原著基本相符,就连细节也高度吻合。2011年张纪中版的《西游记》,在细节处理方面也比较尊重原著的描写,对作品中的宗教文化与历史史实也尽量如实呈现,甚至很多场面还保留了原著中的对话。

电影改编方面与电视剧改编有所不同,由于时限要求,电影要表达的内容比电视剧的内容要精练,对西游故事的改编程度自然比较大,某些采用西游题材的电影甚至突破了原有的情节结构和人物形象,进而对原著的故事内容加以重塑。仅从事件的标志性意义来讲,《大话西游》算得上是西游故事重塑中里程碑式的作品。这部作品不但转移了叙述的焦点,不讲唐僧师徒如何历经磨难西天取经,而是通过月光宝盒来描写孙悟空取经前五百年的故事,即五百年前还未成为孙悟空的至尊宝的故事,而且改变了人物的形象和性格:唐僧啰嗦至极,孙悟空对唐僧一脸不屑;孙悟空不是一只美麗的猴子,唐僧也并不是一个好师傅,八戒、沙僧更不是好队友,师徒之间勾心斗角、矛盾重重。同时凭借月光宝盒的神奇功能,增设了段小姐、白晶晶、春十三娘等再创作人物以及这些人物之间的情感纠缠,它似乎应和了法国学者莫尼克·卡尔科的观点:文学的影视改编“远不仅仅是照搬人物形象,而是一种对人物内心的研究”⑤。

当然,西游故事的九九八十一难有许多扩展点,在每一个点添加人物、完善细节,或是抓住这个切入点借题发挥,都能够将故事母题进行生动的演绎。不过,《大话西游》的意义主要不在方法上的变化,而在于观念上的革新,即在新的时代精神的映照下对《西游记》的一次带有悖论色彩的解读,它既是对经典的致敬,也是对经典的亵渎。同时它用全新的“改写”打开了“重塑”西游故事的大门,衍生出了一系列似“真”(真实与真诚)非“真”,游离于“重建”与“架空”“再现”与“表现”“还原”与“解构”之间的影视产品。

三、生存之道:从“艺术情怀”到“娱乐至上”

《西游记》的改编从忠于原著到故事重塑的进程,不仅汇聚了时代的变迁和大众审美的变化,而且折射出了不同历史语境下改编者自身对艺术的理解和思索,即艺术究竟只是艺术,还是可以获得更多?

1986年版电视剧《西游记》的导演杨洁曾说,当时没有足够的资金支持拍摄,不为名利,“因为我们是在搞艺术”⑥。因此对演员精挑细选,许多演员还都是戏曲演员,但恰恰是这些演员的出色表演,为作品增色不少。我们可以设想,当时在技术、资金都成问题的情况下,如果没有导演和演员的共同坚守,没有他们那种炽热的“艺术情怀”和对艺术的自觉意识,《西游记》的拍摄会是何等的艰难,更别提会有多大的影响。当然,1986年版的《西游记》之所以能够影响一代人,既与导演、演员紧跟原著的艺术追求和精湛表演有关,也与国家层面的历史性变革相连。在结束动荡、走向改革开放的时代主潮下,唐僧师徒历经磨难的西天取经故事显得意味深长,极易激发人们探索真理、勇于实践的人生情怀,因此有研究者指出,1986年版的《西游记》不过是“国家主流文化的产物”⑦。

但是随着时代的进步、技术的提升,大众的审美随之发生变化。1998年至1999年,由“86版”原班人马打造的《西游记续集》播放后不但没有受到大众的青睐,反而饱受批评,称其没能跟上时代的步伐。

不同于内地,20世纪90年代的香港,由于受后现代主义思潮和消费文化的影响,不少新锐导演利用喜剧来反映香港人的社会心理,在电影届掀起新浪潮。香港的《西游记》影视改编,特别是《大话西游》系列作品,添加了无厘头的幽默,体现了20世纪90年代香港社会对于娱乐化的追求。《大话西游》有忠实原著的成分,但更多的是后现代的解构手法。导演在改编中提及了爱欲话题,并将情爱内容融入了故事的主线,它以“爱情千古不变”的现代观念冲击着原著中庄严神圣的宗教氛围,进而对传统文化作了变相的反讽,博得了观众的开怀一笑。

当然,我们不能以此将《大话西游》视为纯粹的娱乐影片。相比后来改编而成的游戏之作,《大话西游》其实还算比较正统,该片不仅艺术味十足,而且多少令人有些悲怆,它本想用现代人的爱情来甩掉“真经”所承载的拯救、责任、担当等传统思想的包袱,轻装上阵,奋力搏杀,无奈爱情本身却成了主角们难以释怀的心灵重负,以至于影片最后留给观众一幅落日余晖下孙悟空孤独远去的背影,也许这正是商潮滚滚之下、阡陌红尘之中人们意欲抛弃传统而又不得不束缚于传统的复杂心态的无意识显现。尽管如此,《大话西游》的解构所带来的娱乐色彩却是让人印象深刻的,甚至由此开启了一波西游故事的娱乐化改编浪潮,其突出表现有两个方面:

第一,爱情主题异军突起。西游的神魔世界本来就存在着爱欲的话题。《西游记》成书于明朝中叶,当时的社会正处于商品经济繁荣阶段,陆王心学强调“见心明性”,“存天理灭人欲”的程朱理学地位有所下降,市民阶层中有不少关于情爱内容的小说流传。《西游记》不可能脱离于这一潮流之外,作品中很多地方可见爱欲话题,如第二十三回的“四圣试禅心”的情节,五十四回女儿国国王的故事,第五十五回蝎子精、老鼠精的故事,第九十三到九十五回玉兔精化成天竺公主的故事等等。但是,《大话西游》之前,西游故事中的这些情爱内容并不是改编的重点,更不是用来娱乐观众的“调味品”,而是服从于“西天取经”的故事主线,其功能在于挖掘故事主角们丰富复杂的心灵世界,突出他们对尘世欲望的隐忍与决绝。正因如此,1986年版《西游记》中女儿国国王和唐僧的感情纠缠令人唏嘘感叹。然而,随着《大话西游》中至尊宝对紫霞仙子那一句爱你“一万年”的横空出世,古典式的爱情成了遗世绝响,都市化、时尚化、娱乐化的“情爱”逐渐主导着改编者们的意识,并且喧宾夺主地跃升为影视版西游故事的主题,有的影片甚至亮出“情”字来彰显特色,吸引观众,2005年由谢霆锋、蔡卓妍、范冰冰等主演的电影《情癫大圣》就是典型案例。2013年周星驰执导《西游·降魔篇》,唐僧和段小姐的爱情戏份也赚足了眼球。

第二,喜剧元素日趋泛滥。自《大话西游》始,西游故事的改编不断朝着商业化、娱乐化的方向一路狂奔。为了迎合当下观众的娱乐需求,不少编导者殚精竭虑地追求喜剧效果,他们一方面对原著进行大刀阔斧地改写、嫁接甚至无中生有,另一方面着力体现角色台词的幽默感和时代性,有的加入了网络流行语,在香港电视广播有限公司(TVB)制作的《西游记》电视剧中,张卫健饰演的孙悟空还出现了不少的顺口溜和时尚的歌谣。更为重要的是,人物形象的漫画化和喜剧化日趋明显(以林长治的《沙僧日记》及其改编而来的同名电视剧为代表),特别是唐僧师徒离原著越来越远。人物的关系变得日益复杂,也变得更为世俗,他们要么勾心斗角,要么为情所困,要么各自打着自己的小算盘。人物的庄严感荡然无存,由此构建出来的神圣世界已轰然倒塌。

四、审视与拷问

《西游记》作为“经典IP”已经形成了一个文化符号,然而在众多的改编作品之中,它的经济价值在提升的同时,其作为经典的文学价值却在不断萎缩,甚至远离了文学的世界,这一现象应当引起我们的重视。

随着媒介的进步,现代人更倾向于“快阅读”,电影、电视慢慢取代了文字与文学,大众对于娱乐性的要求越来越高,对电影电视的消费也有了更多的需求。在影视行业,近十年来的特效技术获得了极大突破,动作、科幻、冒险等各类影视作品运用特效制造出视觉奇观,奇观影视由此成为国内影视剧市场的风向标。

《西游记》自改编以来,运用特效技术来演绎其 “神魔”色彩早已是一大亮点,无论是1986年版的电视剧或是2017年的《西游·伏魔篇》,从声光电技术到如今令人震撼的特效,改编的画日益传神与细腻。从《西游·降魔篇》的“如来神掌”,到《西游·伏妖篇》的“机械红孩儿”,西游故事中可以上天入地的神魔鬼怪形象,也在高清、3D、I MAX技术等大片的视觉魔术中一一得以呈现。各种娱乐化、时尚化改编,不仅为大众填充了想象的空间、满足了当下的即时性需求,同时也让西游故事变得更加离奇。但是,过多的特效呈现和过度的商业开发,并无助于观众和接受者们对《西游记》的理解和传承,反而以皮相之术和浅层的感官愉悦转移了人们的视线,忽视了《西游記》背后所反映的复杂的社会关系和深厚的人生意蕴,从而遗忘了《西游记》作为“文学经典”的经典性。如今,《西游记》的各种改编很大程度上仅仅是作为一种娱乐产品而存在的,要想真正进入艺术史册,恐怕还有很长的一段路要走。

更为重要的是,对于许多观众和读者而言,《西游记》不仅仅是传说中的故事,还是一种情怀,其中蕴含着光明、希望、理想、追求和责任,它是对浮躁、空虚、贫乏的社会以及个人的精神世界的充实与洗礼。当然,原本的西游故事并不是非常的美好,而是一个黑暗的世界,大众要看的是被现代、后现代诠释后的西游故事,为此,增添一些枝叶、引进一些娱乐元素,既在情理之中,也是时代的必然。但是,《西游记》是我国古代的神魔小说,决不是现代的爱情小曲,而由爱情主题和娱乐趣味主导的影视改编已经严重歪曲了大众对《西游记》的理解,它动摇了人们对真、善、美的信念,也弱化了人们对经典的敬畏。我们应当看到,影视改编带给大众的笑点和泪点,游戏改编过程中的各种“情怀”,或多或少都会成为大众心灵的记忆。因此,我们有责任去思考如何诠释“西游”、如何平衡创新与忠实原著的关系。

改编无疑是对文本的致敬,同时,改编也是对名著的致敬。《西游记》的改编如何在既适应时代审美的同时又保护其所蕴含的思想与文化内涵,既弘扬传统又不玷污艺术的前提下体现时代的追求,进而在尊重原著的基础上让名著不断“重生”、大放光芒,这是当今时代和改编者们需要解决的问题。

注释:

①腾讯娱乐:《老版〈西游记〉重播3000多次 申报吉尼斯记录》,见

http://ent.qq.com/a/20141115/017480.htm.

②中国新闻网:《8成内地观众喜欢香港电影 周星驰成龙最有影响力》,见http://www.chinanews.com/yl/2014/05-06/6140534.shtml.

③林荣钦、范鹏南:《论<西游记>影视改编的合理性因素》,《重庆科技学院学报》(社会科学版)2012年第20期。

④赵敏:《〈西游记〉改编研究的进展与思考》,《福建师范大学学报》(哲学社会科学版)2015年第3期。

⑤ [法]莫尼克·卡尔科-马塞尔、让娜-马丽·克莱尔著,刘芳译:《电影与文学改编》,文化艺术出版社2005年版,第19页。

⑥央视网:《我们向杨洁导演学习什么?》,见http://news.cctv.com/2017/04/26/ARTI2vBMxhH9SAzxnLblVKDE170426.shtml.

⑦周艳:《〈西游记〉改编历程的演变》 ,北京师范大学2008年度硕士学位论文。