互联网+打造关爱农村留守儿童『生态网』

□文/重庆市綦江区紫荆学校 陈德容 李 平

2015年3月,李克强总理在政府工作报告中提出“制定‘互联网+’行动计划”;2016年2月,经李克强总理签批,国务院印发《关于加强农村留守儿童关爱保护工作的意见》,提出加强农村留守儿童关爱保护工作、维护未成年人合法权益,强化家庭监护主体责任,加大关爱保护力度,逐步减少儿童留守现象,确保农村留守儿童安全、健康、受教育等权益得到有效保障。互联网+家庭、+学校、+公益组织、+爱心企业、+教育机构......可以共同打造关爱留守儿童的“互联网+”生态网。借助互联网,学校可以定期组织网上家长会,让外出务工的家长及时了解孩子在学校的身心发展情况;提升父母的主体责任意识;可以为留守儿童家庭建立“在线团聚”的虚拟空间,增进亲子交流。建立家、校、村三位一体网络化管理体系;乡村学校联盟抱团取暖,并联合公益组织、企业、个人将大家的爱,传递给孩子们,共同为留守儿童织起一片爱的天空。

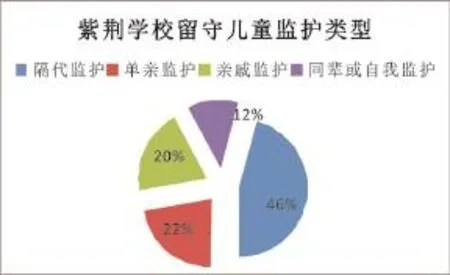

留守儿童作为中国中西部地区的特殊群体,一直受到党和政府以及社会的高度关注,学校作为教育的主阵地,对留守儿童的学习、生活、心理成长等情况更有义不容辞的职责。我校是地处边远农村山区的九年一贯制学校,地区经济相对落后,留守儿童问题十分突出。2016年秋我校487名学生中,留守儿童人数达316人,占校学生总数的64.9%。他们主要有四种监护类型(如图)

这里尤以隔代监护占比最高,问题也最突出:责任不明,精力不足,能力不够,特别是没有和孩子的沟通能力、学习的辅导能力、现代信息广技术的使用能力,给留守儿童的健康成长带来很大的隐患和制约。留守儿童普遍表现得自闭、孤僻,因亲情缺失而表现冷漠,学习没动力,行为习惯差,生活质量堪忧。针对这些情况,我校作了专项的课题研究,尤其是在充分利用现代信息技术方面做了一些有益的探索。

一、开设“亲情热线”

留守儿童家长外出打工,多是迫于生计,远隔千里的他们对无法见证孩子成长也倍感无奈。互联网技术的发展,有效缩短这种时空的距离,可以部分弥补亲情的缺失。

学校长期开设“亲情热线”,给班主任每人配发一个“班机”,每月充值一定金额的话费,班主任组织学生分批给家长打电话,汇报自己的学习生活情况,了解父母在外工作、生活和身体状况,与家长开心交流。学校还经常开展“家庭”亲情教育课,利用QQ、微信等与家长在线视频,让家长互动参与学生活动,打造线上“亲子空间”。通过这一系列活动的开展,家长与子女、老师的交流沟通更多了,学生在家长面前也很乖巧、精神。在交流过程中,学生也学会了一些沟通的技巧,变得更善于展示自己了。

二、打造教育平台

据我校对2016年全校留守儿童的统计,有28.6%的留守儿童自评学习成绩偏下,83.2%的人有过成绩下降的情形。留守儿童学习不良行为较多:不懂预习、作业完成不及时、书写凌乱、上课不爱发言、不愿问自己不懂的知识等。有68.7%的留守儿童表示曾听不懂老师的讲课内容,有58.1%的人在学习上遇到问题没人帮助。留守儿童的家庭监护人支持弱化,22.6%的留守儿童觉得在需要时没人能帮助自己。

为此,学校利用现代教育信息技术,联合家长、教师、社会人士,共同打造留守儿童的教育平台。

(一)建立、健全留守儿童档案

为方便留守儿童管理,学校利用计算机对每个留守儿童建立了专门档案和联系卡,对学生基本情况、家长监护人姓名、电话、住址等进行登记,并于每年开学对这些信息进行更新,各班的留守儿童,班主任、科任教师都会把家庭作业专门发给家长或监护人进行督促。同时建立了留守儿童成长档案,把平时学生在学习、纪律、劳动、好人好事等各方面取得的成绩记录下来跟踪管理,了解他们在未来5—10年的变化,以期利用大数据来分析留守儿童健康成长因素,来指导学校搭建更佳的教育平台。

(二)教授正确上网技能

相较于城里学生,农村留守儿童接触互联网的时间更晚、更少。他们多在10岁以后才开始接触互联网,而且多用于打游戏和看小说。现在随着国家均衡教育的推进,农村学校并不缺少互联网的硬件设备,而是学生缺乏借助互联网学习的能力。

学校利用计算机教室,每人分给一个IP账号,教给他们熟练的搜索技能,并针对学习、生活中的问题推荐一些知名学习网站、心理网站、社交软件等。同时利用活动竞赛来引导留守儿童上网的方向,比如我校每年举办的“厨艺大赛”,就是让学生在网上学做一道菜,他们会在众多推荐的菜品中进行比较、筛选,查阅别人的技巧经验,选择适合自己的材料,分享做菜的经历。既让其学会上网技能,又有利于培养留守儿童独立生活的能力。

(三)借助互联网进行心理辅导

由于性格上的偏差,留守儿童大多对人有不信任感,不愿意向别人敞开心扉。学校虽然设立了心理咨询室,但当他们心理出现障碍时,出于羞涩一般不愿面对老师,去了心理教室也不能畅所欲言。这时就可以利用互联网上众多的心理咨询网站,帮助他们解决心理问题。由于网络的远程、虚拟特点,他们往往更愿意倾述和倾听。这对消除留守儿童内心的孤独感、遗弃感很有帮助。

(四)搭建网络家长学校

以学校“校园网”为网络平台,设有“授课专区、家庭教育前沿、家教小验方、家长建议、父子交流、师生互动”等板块,聘请关工委和学校教师开展网上授课、发布家教信息。通过网上授课、手机互动、定期定时沟通情况等多种机制,加强对留守儿童家长、监护人、参与帮扶教师和“五老”人员的教育、指导,不断提高他们关爱、帮扶留守儿童的意识、知识和能力。

三、搭建关爱平台

留守儿童的教育、生活、心理问题,需要全社会共同发力,以前由于信息的不对称,一边是大量留守儿童急需帮扶,一边是社会爱心人士献爱无门,建立一个高效、诚信的联系平台是大势所趋。由于互联网已逐渐普及,再加上其具有的即时性、互动性、开放性等特性,为学校搭建关爱平台、营造爱心氛围提供了很好的帮助。

(一)构建家、校、村三位一体管理模式

部分留守儿童到了双休日,家里冷清就结队疯跑,结伙破坏村里公共设施,践踏农村庄稼,做些损害村民利益的事。我校胡姓两兄妹于2015年3月在家玩耍时,将自家的包谷杆点燃烧火取暖,结果火势太大烧掉三间瓦房。为此,学校请了村社干部和热心的村民做监督员,时刻监督他们的行为,利用村里办公电脑和信息资源,若出现情况便及时与学校和家长取得联系,从而有效避免了5+2=0的现象出现。

(二)网上结对帮扶

(留守儿童三位一体管理模式图)

我们利用学校网络平台,发布留守儿童“微心愿”:有的要字典、有的要书包、有的要名著,也有的只是想要妈妈陪做一次作业,亲手给洗一次头......这些心愿发出以后,很快得到了学校教师和社会人士的响应,于是出现了大批的“志愿家长”和“爱心妈妈”,有的甚至建立了长久的帮扶关系。“广本车主协会”在“六一节”为我校100名留守儿童开展爱心之旅:带来了他们精心编排的节目和挑选的各种礼物;重庆市佛教协会每年为9名品学兼优的留守儿童提供900元生活补助。

通过与留守儿童结成帮扶对子,引导社会各界伸出援助之手,共同关注、关爱留守儿童,让所有孩子都能健康、快乐成长。

(三)搭建资助平台

学校利用微信公众号,将学校基本情况及留守儿童信息发布在上面,发动校友和社会企业、成功人士关注。经过一年的运行,现已成功落实多个项目:綦江区文委、文化馆先后为留守儿童捐书达5000余册,并专门在我校开展“山区儿童读写未来”助教行动;重庆红太阳化工研究所所长胡永红先生每年拿出1万元设立“红太阳”奖学金,专门奖励我校学习优异、品行高尚、进步明显的学生;校友赵某、杨某出资近10万为学校建立阅览室,营造留守儿童学习氛围,充实他们的业余时间;校友会正着手筹备“关爱基金会”,拟筹资30万作为帮扶基金,帮助每一位生活有困难的学生,让每一位留守儿童不因贫困而失学。

利用网络平台,让更多的人加入爱心行列,也让更多的留守儿童享受到更多的爱心滋润,为留守儿童织牢“关爱网”“保护网”。

少年智则国智,少年富则国富,少年强则国强。习近平总书记多次强调指出:实现我们的梦想,靠我们这一代,更靠下一代。当前解决留守儿童问题已经刻不容缓,必须充分发挥互联网优势,在强化家庭监护主体责任同时整合社会资源信息,搭建网络平台,帮助他们解决成长的烦恼,使几千万留守儿童能够平安健康成长。◇