中郎别趣·看图说话(十三)

胡传海

1.“只有我没抓进去,因为我写书法”

市政建设、路桥工程是油水最多的地方。能从这种地方全身而退并平安落地,那是需要相当功力的。王厚祥曾经是廊坊市建设局党委书记兼园林局党委书记。有一阵子两个局的手下找他汇报工作把他办公室塞的满满的。为什么?因为领导基本都抓进去啦。我问他怎么没把你抓进去?他说我有书法啊,用不着去贪,说完我俩哈哈大笑。王厚祥长着一个娃娃脸,性格开朗活泼,在书法界被誉为“草圣”,因为他的草书不仅获得各类大奖,还在传统基础上发展并获得广泛好评。王厚祥的夫人是个演员,一看王厚祥又是讲课又是笔会,女学生“王老师王老师”围着团团转,夫人生怕他革命意志不够坚定,所以,就一直跟着他云游,一边帮他数钱,一边对他上手段进行“革命管制”,王厚祥也乐得省心,无所谓。老婆一看“阶级斗争”的形势并没有原先估计得那么严峻,所以也就放松了警惕。我说你现在怎么这么自由?他说:我现在通过了组织考察啦。“双规措施”解除啦,哈哈。我暗地里在想毛主席说的一点没错:“阶级斗争要年年讲,月月讲,天天讲。”这次风云榜最佳展览奖应该由王厚祥来领奖,组织者和他打了好几次电话希望他能前来领奖,但是他就是不来,又去赚小钱去了。把组织者给气得要死,有人在一旁撺掇说:“这个王厚祥,他妈的,恨不得把他给毙了。”众人哈哈大笑。

2.慈溪“孙教授”

慈溪这个地方最有名的是杨梅,用慈溪(也就是余姚,原先是一个地方)杨梅泡酒治腹泻最好。这个地方书法出了虞世南,哲学出了王阳明,财阀出了虞洽卿,文学出了余秋雨。都是些有意思的人物。其实,那个地方还有一个叫孙群豪的是个很有品味的人。他现在职务是慈溪文联副主席。我平时叫他“孙教授”,他为什么够教授级别呢?因为他是中国作协会员,中国书协会员,还是西冷印社社员。这样“三员”集于一身的并不多见。同时,由于他以前是中学英语老师出身,所以,英语也说得很溜,与我见面老是“哈罗”“OK”,与蔡树农的“OK”有时让我很难分辨谁是谁。他如果邀请我去慈溪玩,电话那头就会说:“胡教授,欢迎你来指导工作,考察社会主义新农村。”弄的我好像是国务院农村工作组的。孙教授可能是我们这个行当里与名人接触最多的人之一,有各国领导人,演艺明星,著名作家,艺坛高手等。由于慈溪是中国最富的地区之一,所以,各色人等均来慈溪淘金。故而他时不时会发给你看他与名人的合影,顿时让我心生艳羡之意。他合影的招牌动作是客人坐着,他站在客人身后,有时附上一张诸如莫言或贾平凹写的“孙群豪教授雅正”的签名照,那这个腔调不是一点点。你如果有幸能和其交谈,那种儒雅和渊博也会让你如沐春风的。孙教授写了不少著作,有的新书放到了人民大会堂首发,他还时不时弄本篆刻集或书法集赠送给你,那才华横溢得没话说。我想了想这就是以前我们说的“乡绅”,也是除城市文明之外的乡镇文明的基石。如果你有时在展览会上,忽然听见一声“OK”,然后你回头一看,一个神采奕奕,身材颀长,笑容温婉,气质高雅的人,那八九不离十你有幸碰到“孙教授”了。

3.顾柯红

顾柯红是无锡的“知性美女”。我与其相识是在一个培训班上,张锡庚把我拉去上课,那时陈海良、李双阳也在那里授课。台下坐着一个女学生,就是顾柯红,身材高挑,烫着卷发。我忘了自己在课堂上胡说些什么了,只见顾柯红一下课给我看了一大卷她写的字,我打开一看,顿时感觉很惊讶。我说:你不用在这里上课了。她顿时觉得很不理解:什么?为什么不用上课?她一脸茫然。我说你水平可以啦!她说你不会骗我吧?后来过了一段时间她到了上海的编辑部,我们挑选了一些她的作品,在杂志上介绍,她当时很没有把握:我连无锡会员都不是啊!我说无所谓。自此以后顾柯红在书法上开始腾飞。她先后办过合展、个展等,后来为了书法抛弃了一切来到北京,现在是胡抗美先生的高足。带着两个男女双胞胎做北漂一族,我一直觉得这样的女性很有勇气,如果在解放前是个很好的地下党,勇于为革命事业献身。她现在自己办班教教学生以糊口,也从来不去投稿参赛,但是,如果你是内行,看了她的作品应该知道她作品其实是很高级的,那种意境和趣味,以及书写中的自然悠扬是首屈一指的。吸收了点良宽和片假名的写法。但是随着岁月的延伸,像顾柯红这种不参与主流比赛,但写得很高级的书法家会受到应有的尊重!和顾柯红接触觉得她没有女性的忸怩,大气自然!可以把她当哥们。

4.书法女神胡秋萍

最近,我很有幸与书法界知性美女胡秋萍在徐州又一次相遇,依然是那么风姿绰约,神采奕奕。私下里却对我说:“老啦,没戏唱了。”我知道她是客气,岁月把外在的美丽转移到了气质上了。胡秋萍还是比较喜欢听我胡扯的,这张照片也是她被我的胡扯吸引了。因为胡秋萍由于她的美丽,所以一直是书法界男士的话题,我估计胡秋萍从年轻时就一直享受男士的追捧,所以对一般的“甜言蜜语”是没有感觉的。好多次刘小晴一直在办公室里说:“书法界有两大美女最让我倾心,一个是胡秋萍,一个是张斯鸿。可惜我都不认识。”我不断把刘小晴的审美判断告诉胡秋萍,胡秋萍老是说:“是吗?不至于吧?”最近胡秋萍告诉我两人终于见了面,我不知刘老师见了胡秋萍后声音会不会发抖?我想刘老师那种“魂牵梦绕”般的“思念”,终于让“靴子”落了地。胡秋萍有两大外形特点,一是长颈。通过她我知道了好看的女人脖子要长。二是身材笔挺,由于是演员出身,所以胡秋萍走路时上身是不摇晃的,很多体操运动员也是这样走路的。(后来有机会和胡秋萍一起卡拉OK的时候才知道她歌和戏唱的这么专业)我对胡秋萍书法的认识是在上海鲁迅公园的展览,记得当初是中青展获奖作者的一次巡展,胡秋萍的作品不仅尺幅巨大,而且那种书写时的激情通过跳跃激荡的笔墨和枯湿浓淡的变化传达给了观众。我当时就很受感染,心想一个女的能有如此气势,真不简单。后来胡秋萍就经常把她的新作(常常是自作诗歌、散文)寄过来希望发表。随后开始就是盯着你尽快发表(这一点与梅墨生具有异曲同工之妙),她应该说在书法界有一批“胡粉”的。胡秋萍前几年又调到了国家画院成了专业的创作人才。我和兰干武一起到了她北京的新居,望着这么漂亮的房子,哇,生女当如胡秋萍。

5.忠悫之士孙稼阜

在中国古代有一种人属于忠悫之士,就是无论遇到什么灾难,敢于冒杀头风险而为朋友做一些危难的事,所谓“风萧萧兮易水寒”就是感谢知遇之恩拿生命做为回报。《书法》杂志副主编孙稼阜是王元军介绍我认识的。当时孙稼阜在西安一家报社工作,我见面之后一看此人穿着布底鞋,脸上两块陕西农民特有的苹果红,然后王元军对我说他好像对现实世界中的很多东西看不惯,所以,准备出家做和尚了。我一听来劲了,你想一个人准备出家做和尚的,那肯定欲望很低啊,至少不好女色,不与人争。再说卫俊秀晚年的时候,其子女照顾不过来,当时孙稼阜和几个师兄弟守在身边,端屎端尿、吃药擦身按摩全包了,我一听就想这是所谓的“孝”,当时《书法》杂志正好需要编辑,我想此人难得,便邀请他前来上海。我一直有个观点,在战争年代首重“才”,拿下阵地就是好,我不管你是好人坏人。在和平年代首重“德”,大家一起工作,如果是个坏料,那岂不烦死?后来孙稼阜来工作后印证了我的看法,他对任何事有独特看法也有自己的价值观,同时是个宅男,坐在编辑部里不肯出去,对区区出场费不屑一顾(不愿意三天两头出场站台拿红包),开始时我以为他是老实人,可是当在530股灾前,他和家人做股票赚到了后半生生活之资,把我吓了一跳。他还写过一篇《书法与股票》,认为书法与股票最切近人心性,两相交养、虚实相生,有利人生存、长进。我知道自己上当了,原来潜伏在身边的是“老法师”,而且其于杂志工作全为爱好与责任,非仅谋生存,很是纯粹。想起有的“朋友”看我一走(退休),想去收买他,心里暗暗好笑,想起上海滩以前流氓有一句嘲弄人的话:“阿弟,侬(你)嫩嘞。当心吃药。”

6.我是一个草根

要写一个只见过一面的人是有难度的,刚开始在微信上看到邹正照片的时候就觉得很惊讶,怎么此人长得像一头山羊?因为他留着长长的山羊须,留这种胡须的人是很少的,现在的人喜欢剃着大光头,然后留着长须,有点类似美国摩托男,或者留着精致的八字胡,加上唇下一撮,具有点杀手男的感觉。反正留胡子无非两个目的,一是要给自己的形象有点范,二是内心骄傲的体现,稍稍的反社会。不过留什么样的胡子会体现什么样的性格。留山羊胡的人估计是比较善良的,所以,见到邹正后觉得他说话很简短很木讷但也很实在。他说:我是一个说一不二的人。反正你见过他后就会觉得他是让人看了过目不忘。为什么?就是他身上那股淳朴的古风,那种可以托付性命的可靠。他去北京北漂十多年,本来过得好好的,不知什么原因忽然决定回到洞庭湖边,我知道书法界里面有陈新亚躲进山里的,还有在陕西终南山里有一批书画家在山里过着悠哉悠哉的生活。一般忽然从入世转为出世,肯定在情感上受到了巨大的冲击,而此类人又不愿意与所讨厌的人拼到底(这一点与我很像),所以,惹不起躲得起。因此每天写字、喝茶,望天,看水,种地,独守着一份寂寞,有时比每天要看见坏料显得轻松。最近,邹正在武汉举办了自己的书法展览,我问他那生活来源呢?他说:“卖掉几张字就可以了”。很洒脱,很轻松。这是一种态度和腔调。他说我什么职务也没有,就是一个草根。返璞归真者谓之草根。他就是中国当代隐逸书法家。他那种独具个性的作品,古拙奇崛,生涩老辣的味道,相信在当代也是独具特色的。我于是想起刁德一唱的那句台词:“这个草根哪啊,不寻常!”我把此段意思发在微信朋友圈,有朋友附言:“你信吗?反正我不信!”一下弄得我傻掉。

7.无批不欢的王南溟

王南溟在美术界应该说是绝对是个大咖,他带着强烈的批判精神把中国美术界的大腕狠狠地批了一通,不少人对他恨得咬牙切齿,其实在早期王南溟是以书法起家的,我与其认识是在郑州“书法新十年研讨会”上,后来回到上海后他就经常来我单位,(后来我才知道他主要来看我办公室里的女老师)尽管如此我们还是成了很好的朋友。后来我借调到《书法研究》当编辑,他开始转向现代艺术,做“纸球系列”(就是把写过的宣纸揉成纸球,然后进行装置摆放),他做事胆子很大,他和老师洪丕谟两人跑到美国领事馆去播放自己艺术录像。领事馆的文化参赞还到过他家。他还跑到北京和刘晓波一起吃饭。于是,有一天情报机构人员来到我单位找到我,问我:“你想一想你认识的人员当中有没有和敌对势力在接触?”我回答说:“没有啊”,他们接着说:“那看来你这个人不是很老实,非要我们点破吗?”我于是使劲想了一遍说:“我这种低层次,接触的人想和敌对势力挂钩都钩不上。”他们大概看我如此“狡猾”,于是就点破了,要我多多注意王南溟,一有情况马上汇报。我说OK。过了好长时间见没有动静,就打电话来问我怎么样了,发现敌情没?我说我眼睛眨都不敢眨,发现“对象”趴着没动,如此反复了几次,他们看我对情报工作兴趣不大也就算了。后来我告诉王南溟,两个人哈哈大笑了一番。过了很多年以后,我转到《书法》杂志,当时“流行书风”盛行,他不知从哪里冒出来,拿来一篇批评文章,说我要好好批批沃兴华,还问我软而无力的线怎么称呼?我说叫“赘肉线”(这个词以后就流行开来了,其实是俺发明的),结果文章发出来后把沃兴华气得半死,听说事后沃兴华去拜访了他,两人和解。我猜猜估计顺便把我给卖了,把责任推在我头上,变成是我向他约稿。这样就是我找“杀手”来对“流行书风”下手。呵呵,也好。

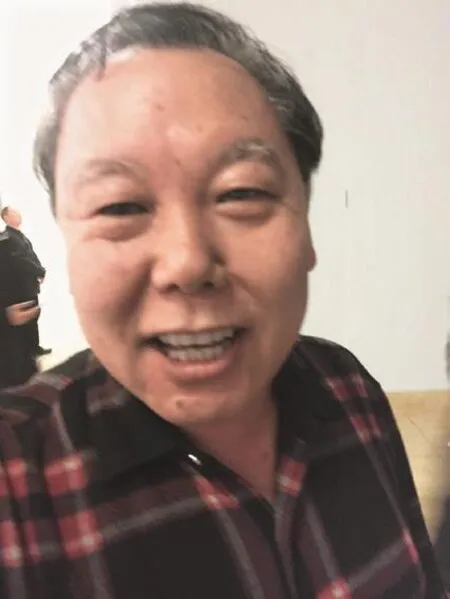

从左到右:王南溟、胡传海、朱青生、梁斌