郁达夫:“零余者”的热忱

艾江涛

“撞大运的信”

1924年11月12日,北京大学28岁的统计学讲师郁达夫,收到了一封陌生青年的来信。信中口吻无助而悲哀,一位四处碰壁、无法找到出路的失业的浪人,在北京的风沙中向他发出求助:“我希望在先生面前充一个仆欧。我只要生!我不管如何生活方式都满意!我愿意用我手与脑终日劳作来换每日低限度的生活费。我愿……我请先生为我寻一生活法。”

出于一种好心的好奇,接到来信的郁达夫,按信中所留地址,一路找到北大旁边沙滩一带银闸胡同庆华公寓一个由贮煤间改造而成、仅可容膝的小客房。在这间被它的主人称作“窄而霉小斋”的小屋里,此刻坐着瑟瑟发抖的青年,正是那位从湘西军中到北京来寻找理想已经两年多的沈从文。看到这幅景象,郁达夫觉得什么话也说不出,随手把自己的围巾摘下,给他围上。两人聊了会儿天,时间眼看中午,郁达夫拿出五块钱请他在附近吃了顿饭,临走前把剩下的三块多送给他,便回学校上课去了。

当天晚上,心绪难平的郁达夫,在桌上摊开信纸,开始给白天见到的这位青年写一封公开信,那就是几天后发表在《晨报副刊》上的《给一个文学青年的公开状》。在信里,郁达夫以激越的口气,指出在当时社会,像他这样的青年完全沒有出路,试图通过求学读书找出路只是一种迷梦:“像你这样一个白脸长身,一无依靠的文学青年,即使将面包和泪吃,勤勤恳恳的在大学窗下住它五六年,难道你拿毕业文凭的那一天,天上就忽而会下起珍珠白米的雨来的么?”郁达夫给他开列的出路,是革命、回老家、当兵或者做贼,而要做贼,不妨便从自己那里开始。

刚到北京时,沈从文的想法是先考个大学读几年书。由于基础太差,他先后报考过北京大学、燕京大学等国立大学,均告失败。后来好不容易被中法大学录取,28元的膳宿费又筹措不到,只好作罢。尽管“半工半读”的计划遭遇搁浅,但沈从文仍得感谢在农大就读的表弟黄村生,把他从前门附近杨梅竹斜街的酉西会馆,带到沙滩附近的公寓中。比起会馆周围繁荣的商业氛围,沙滩这里不仅毗邻北京大学的红楼,而且与北海公园、故宫博物院、东安市场、中山公园等相距不远,代表的正是北京新的文化的空间。从会馆到公寓,正如学者姜涛所说,沈从文的选择恰好吻合于北京城市格局的转变,使他接近了正在生成的文化秩序。

福建省福州市于山风景区的郁达夫纪念馆。1936~1938年,郁达夫曾任福建省政府参议、公报室主任

当时在北大周围的沙滩、北河沿一带大大小小的公寓中,虽有正式在册的学生,更多却是像沈从文那样的北漂青年。不久,沈从文就认识了不少和他一样住在附近的旁听生,这批朋友正是郁达夫笔下的文学青年,至少包括刘梦苇、黎锦明、王三辛、陈炜谟、赵其文、陈翔鹤、冯至、左恭、杨晦、蹇先艾等人。

虽然有了志同道合的朋友,但迫在眉睫的吃饭问题依然困扰着沈从文。为了谋生,他开始拿起笔,从标点符号开始学习写作。但要在有限的报纸版面上挣得一席之地,对那时的沈从文并不容易。在各种传记中经常提起的,关于沈从文勤奋写作却屡遭拒绝的一件事例是,当时的《晨报副刊》主编孙伏园曾当众把沈从文投来的一大摞作品连成一长条,开玩笑道:这是某某大作家的作品!然后将其揉成一团,扔进废纸篓。据沈从文后来估计,自己早期作品中的三分之一就是这样被扔掉的。就这样挨到了1924年的冬天,穷苦无告的沈从文不得不提起笔向当时北京城的成名作家逐个写求助信。郁达夫是唯一收到信后来看他的人。

沈从文后来把这种信,称为“撞大运的信”。成就他与郁达夫这段传奇交往的这封信,在当时当然是撞大运。“一方面,你可以说他心好,一个有名的作家看人家来的信,很不容易。另一方面,自1923年写作《茑萝行》之后,郁达夫一段时间写的都是孤苦伶仃的零余者,对这种状况非常关心。《给一个文学青年的公开状》,实际上就是揭露社会,对于一个北漂青年的关心。”学者许子东说。在他看来,如果沈从文是在1927年或1928年给郁达夫写信,对方估计就不会理他了。因为1924年的郁达夫还是一个以颓废著称的愤青作家,不像1927年遇到王映霞以后,整个变了一个人,开始写有名士气的游记。

来北京之前,在日本留学期间即写出轰动一时的小说《沉沦》的郁达夫,和郭沫若在上海马霍路的泰东图书局编译所里,一起编辑创造社的《创造》季刊。那时的郁达夫雄心万丈,在《创造》季刊的出版预告上,他写道:“自文化运动发生后,我国新文艺为一二偶像所垄断,以致艺术之新兴气运,澌灭将尽,创造社同人奋然兴起打破社会因袭,主张艺术独立,愿与天下之无名作家,共兴起而造就中国未来之国民文学。”

尽管如此,刚刚回国的郁达夫,同样面临生活困难,不得不跑到安庆法政专门学校教书,他为此感叹:“在日本的大学里毕了业,回国后东奔西走,为饥寒所驱使,竟成了一个贩卖知识的商人。”一面是如影随形的贫困,一面是创造社的热火朝天,郁达夫接连编辑创造季刊、周刊、日刊三种刊物。1923年秋天,郁达夫不顾郭沫若的竭力挽留,去北京大学担任统计学讲师,很大程度上即由于他没有固定职业,全家生活没有着落所致。郁达夫那种倾心于文学却不得不教统计学的无奈,在他与陈翔鹤的聊天中表露无遗:“谁高兴上课,马马胡胡的。你以为我教的是文学吗?不是的,‘统计。统什么计,真正无聊之极!”

同是天涯苦闷人。郁达夫的公开信发表后,在青年读者中产生强烈共鸣。一位叫彭基相的青年学生读后撰文说:“我读了郁先生这一段顺笔写来的公开状,叫我要发狂了。……啊!面包问题!啊!面包问题!最后我还相信只有多数无面包吃的人,来联合起来,解决这个面包问题。”

对沈从文来说,事情正在发生转机。和郁达夫见面一个多月后,他的第一篇文章《一封未曾付邮的信》在《晨报副刊》登出。两个月前,孙伏园由于不满总编辑刘勉己将鲁迅的一篇诗作抽出,愤而辞职,他的接任者是徐志摩。在郁达夫的引见下,沈从文结识了这位日后对他帮助最多、理解最深的诗人,从此不用再为作品无法发表而苦恼。

郁达夫式的悲哀

在最初写作的散文、小说中,沈从文还未熟练使用湘西那个对他来说用之不尽的丰富宝库,他感伤颓废的笔触,指向的更多是以自己的生活为蓝本的都市零余者。不用说,郁达夫式的愤懑与病态,成为他这类写作的一个范本。

郁达夫精通日语、德语、英语多门外语,在日本留学期间曾阅读大量外国名著。而在他留学期间,那种挖掘作家内心世界、描写变态性心理的“私小说”正是大正年间的文学主流,郁达夫不可能不受其影响。不过在许子东看来,郁达夫即使是描写变态心理的小说,也多将原因诉诸社会不公、国家积弱,不像完全不关注社会背景的私小说传统。“郁达夫的小说中,私小说是他的衣服,身份是零余者,就是屌丝,灵魂还是卢梭的法国浪漫主义。”

在国内,许多青年作家都受到郁达夫那种真率暴露的写作风格的影响,等日后在大学教授现代文学时,沈从文曾总结道:“郁达夫那自白的坦白,仿佛给一切年轻人一个好机会,这机会是用自己的文章,诉于读者,使读者有‘同志那样感觉。这感觉是亲切的。”

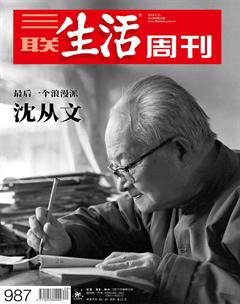

郁达夫(1896~1945),现代作家,新文学团体“创造社”的发起人之一

在《秋柳》这部自叙传色彩浓郁的小说中,主人公郁质夫把进出妓院视为对封建道德的蔑视与反叛,他甚至公开宣布:“我教员可以不做,但是我的自由却不愿意被道德来束缚。”一个北京师范大学的学生贺玉波,由于读了郁达夫的小说《秋柳》,不仅去了八大胡同,而且还以自己几个月所得的经验写成一篇小说《同命鸟》。

沈从文还没有那么疯狂。金介甫仔细研究了沈从文的早期小说,他发现“这些作品中人物的苦恼计有:性的饥渴、手淫、失眠、结核病,精神疲惫和偏执狂。就是说,郁达夫作品人物的诸般杂症,除了赌钱、嫖妓、酗酒之外,在沈的作品中几乎照单全收。沈从文作品中的青年总是很穷,因而没有财力精力干缺德的坏事。青年想愿的东西既办不到、又忘不了,只好晚上失声痛哭,进入梦乡,心情不能保持片刻宁静”。

沈从文早期作品中带有自传色彩的主人公,往往是寄居在狭窄公寓中的贫困青年,要么在公寓中无望地阅读和写作,要么游荡于街道,形只影单地穿行于闹市中,窥视幻想着自己心目中的年轻女子。姜涛曾用“公寓困守”与“街道漫游”来概括这类人物的行为模式,如果说在《一封未曾付邮的信》《遥夜》《狂人书简》《绝食以后》《重君》等作品中,读者遭遇的是公寓中的眼泪与幻想,那么《到北海去》《用A字写下的故事》《一天是这样度过的》《老实人》《怯汉》则表现为一个自卑猥琐的漫游者,用沈从文自己的命名来说,就是比电车痴汉更加胆小的“怯汉”。

两条不交汇的河流

郁达夫是第一个发现沈从文文学才气的朋友,但在上世纪20年代初那短暂的交集之后,两人却并未像徐志摩与沈从文一样,建立起更密切的关系。

1927年4月,随着南京国民政府的成立、北洋军阀对北方日益严密的控制,全国政治中心、文化中心发生南移,《现代评论》、北新书局都已迁入上海。鲁迅正是在这年1月离开北京,在中山大学短暂任教后,正式迁居上海。郁达夫则在一年前到广州大学担任文科教授,一面教书,一面参加创造社的活动,不久受成仿吾等人的委托,辞去教职,专程到上海整理创办报社出版社的事情。上海成了新的文化中心。

沈从文在1928年1月初抵达上海,在那里,有他所熟悉的一帮旧友:围绕在《現代评论》杂志与新月书店周围的胡适、徐志摩、梁实秋等“新月派”作家。在沈从文1930年去青岛大学教书、郁达夫1933年偕妻子王映霞移居杭州之前,两人在上海有两年多的交集,但从留下来的资料看,却少有过从。许子东认为,两人在20年代后期以后,无论从人事交集,还是政治倾向上,都渐有差异,联系自然减少。

在中国现代作家中,仅以性情而论,郁达夫绝对是独一份的存在,他大概是唯一一个既属创造社同仁,又与新月派、现代评论派维持不错关系,同时还与鲁迅在内的“左联”诸人关系良好的现代作家。早在北京期间,郁达夫便常常去鲁迅家中做客,两人关系非常要好,原因正在于郁达夫为人真诚,没有鲁迅所谓的“创造嘴脸”。

同时,郁达夫骨子里还是一个个人主义者,相信文学的独立性,不愿意文学成为政治斗争的工具,正因如此,即使在1930年作为被团结的对象被吸收进入左联,但不久即因为他不愿担负空名而脱离左联。也正是在这一点上,郁达夫与胡适、徐志摩等现代评论派、新月派人物有共同之处。

然而,在20年代末那个激进年代中,分属不同群体,选择的隔膜不言而喻,无论是沈从文与郁达夫,还是沈从文与丁玲的关系,都可大致作如此理解。

沈从文结识徐志摩后,诗人便常常带领沈从文参加诗歌朗诵会,不久,他便进入了包含徐志摩、胡适、梁实秋、林徽因等人在内的京派文人圈。在夏志清与许子东等研究者看来,沈从文进入京派文人圈,除了对他才华的欣赏,也含有壮大集团队伍的考虑,因为,这些京派作家中不乏成名的诗人与学者,却独缺可与左翼小说抗衡的小说家。而在当时,“沈从文写的小说材料很新鲜,就像乡下拿来的水果没有经过加工,跟左翼反映农村苦难、阶级斗争的小说,包括鲁迅等人的乡土小说都不一样”。

事实上,到30年代中期,沈从文已经成为京派作家的重镇。而与左联相离合的郁达夫,在杭州与王映霞过了几年的安逸生活后,全面抗战爆发后,很快投入到为抗战服务的大潮中,写了大量宣传抗日救国的文章。

1938年年底,经历与王映霞的分分合合后,郁达夫带着她和儿子郁飞,从福州飞抵新加坡。在那里,郁达夫主持编辑《星洲日报》的日文副刊《晨星》和晚版副刊《繁星》,后来又接下该报的《文艺》副刊。不久,由于郁达夫在报上发表披露与王映霞婚变内幕的《毁家诗纪》,两人最终协议离婚。

1942年2月4日,孑然一身的郁达夫离开战云笼罩的新加坡,撤退到荷属苏门答腊,他生命旅程的最后三年,便在那个位于苏门答腊西部名叫巴爷公务的南洋小镇度过。他被迫在日本人的宪兵部当过翻译,也开过酒厂,在真实身份暴露前一直化名赵廉。1945年8月29日,后来据曾与郁达夫一起流亡苏门答腊的胡愈之回忆,郁达夫在家中被几个素不相识的青年拿着一封信诱骗走,随后被日本宪兵杀害。

(本文写作参考曾华鹏、范伯群著《郁达夫评传》、张新颖著《沈从文的前半生》等书)