家

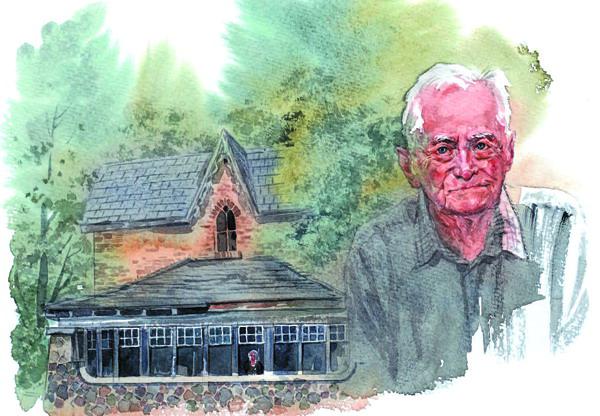

农场坐落于萨默塞特郡群山间的某个山谷中。一幢老式的石头房子,旁边是牲口棚、禽畜的圈栏和几间外屋。大门上方刻着农场建成的年份:1673年,用的也是那个时代的优雅字体。而这房子本身,经历了风吹雨打,俨然和遮蔽它的树木一样,成了风景的一部分。

屋前是座精致的花园,和外面的大路通过一条林荫道连接,两排榆树长得如此华美,即便放在名门望族的豪宅前也是难得的。住在这个农场里的人和他们的房子一样,稳重、剛毅、朴实,只有一件事他们愿意吹嘘,即他们父传子、子传孙,世世代代生与死都在这里,自农场建成之日起,未曾断绝。周围的土地他们也耕种了三百年。

乔治·梅多斯今年五十,比妻子长一两岁,正值壮年,他们都是高贵、正直之人。他们有两个儿子、三个女儿,也都外形俊美,体格健壮。他们清楚自己立身于世的根本,并且为之自豪。

我从来没有见过那么团结的家庭:他们欢乐、勤恳、和善,遇事听从长辈的决断。这种生活有一种确凿无疑的美,就像贝多芬的交响乐和提香的画。他们不但幸福,而且配得上他们的幸福。

不过这家的一家之主却不是乔治·梅多斯,而是他的母亲。老太太七十岁了,身材高挑,腰板也还直挺,气质高贵。花白的头发,脸上皱纹虽不少,但眼神明亮又锐利。她的话在家里和在农场上就像是律法,但她也不乏幽默;她管家虽然专断,可也充满温情。人们常被她逗得发笑,然后把她风趣的话不停地传播开去。老太太的确是不同凡响之人。像她那样和善的人本来就少有,她还对荒唐好笑之事那么敏锐。

那天在回家的路上,乔治太太喊住我,一脸慌张的样子。(我们只认一个梅多斯夫人,就是她的婆婆。)“你知道今天谁要来吗?”她问我,“乔治·梅多斯叔叔。你知道,就是那个去了中国的乔治。”

“咦,不是说他已经死了吗?”

“我们都以为他已经死了。”

乔治·梅多斯叔叔的故事我已经听了不下十几回。大概五十多年前,当梅多斯夫人还是埃米莉·格林的时候,乔治·梅多斯叔叔和他的哥哥汤姆·梅多斯都曾追求她,后来她选择嫁给汤姆,乔治就远赴他乡了。

他们听说他到了中国的沿海地区。有二十年的时间,他时不时寄礼物回来,然后就断了消息。汤姆·梅多斯去世的时候,遗孀写信通知小叔,也石沉大海。最后他们只能推断乔治已经死了。但两三天前,他们收到了朴茨茅斯一个“海员之家”女主管的信,看后都大为惊诧。照信上说,过去十年乔治·梅多斯因为风湿病,行动不便,一直由“海员之家”照顾,现在他觉得来日无多,想再见一见自己出生的房子。他的侄孙阿尔伯特·梅多斯已经开着福特车去朴茨茅斯接他,下午就会回来。

“你想啊,”乔治太太说,“他已经有五十年没回来过了。他甚至还没见过我的那位乔治,等生日一到他就五十一了。”

“梅多斯夫人怎么说?”我问道。

“你也知道老太太的脾气,她就坐在那里,自顾自笑了笑。她只说:‘他走的时候可是个英俊的小伙子,只是没有他兄长那么沉稳。那也是她选择汤姆的原因。她还说:‘不过现在他也应该平和些了吧。”

乔治太太邀请我下午去见见那位叔叔。她以为既然我们都去过中国,肯定有一些相通之处。当然,我接受了。下午一进门,我就发现他们全家人都聚齐了:在那个石砖铺地的大厨房里,梅多斯夫人还是挺直了脊背坐在炉火边的老位子上,而她的儿子、儿媳,以及他们的孩子都坐在桌边。我觉得有意思的是老太太穿上了自己那身最好的丝绸长裙。壁炉另一边坐着一个老头,蜷缩在椅子里。他很瘦,皮肤挂在骨架上,好似一件过于宽大的西服;蜡黄的脸上都是皱纹,牙齿基本就没剩下几颗。

我和他握了握手。

“真高兴您能顺利到达,梅多斯先生。”我说。

“梅多斯船长。”他纠正道。

“他是走过来的,”他的侄孙阿尔伯特告诉我,“车到大门口的时候,他要我停车,说他想走走。”

“你要知道,我已经两年没下床了,是他们把我从床上抱到车里的。我以为我永远都不能走路了,可当我看到那些榆树,就想起我父亲当年那么在意这些树,忽然觉得我又能走了。五十二年前我离开的时候,走的就是这条道,现在我又沿着它走回来了。”

“要我说呀,你又在犯傻了。”梅多斯夫人说。

“对我有好处,我有十年没觉得自己这么强健了。埃米莉,我肯定得把你先送走了。”

“你净会吹牛。”她回答道。

我猜有整整一代人的时间大家没听过梅多斯夫人的教名了,我还微微惊了一下,感觉好像这个老头刚刚是对老夫人无礼了。老夫人看着小叔的时候眼里带着伶俐的笑意,而老头一边和嫂子说话,一边笑得露出空空的牙床。看着这两位老人,我有些异样的感触,想到很久之前,他那么爱她,而她却爱着另一个人。我不知道他们是否还记得当时的心情,是否还记得当时对彼此说过的话。不知道对梅多斯先生而言,看到这位老太太,想到自己曾经因为她离开了世代定居的土地,抛弃了本属于自己的财产,过了一辈子流浪的生活,会有怎样不寻常的心思。

“您结婚了吗,梅多斯船长?”我问。

“我可不结婚,”他笑着说,声音一直有些抖,“我太了解女人了,哪里还会想娶一个?”

“你说是这样说,”梅多斯夫人呛道,“要是有人跟我说,你这些年养过半打的黑人妻子,我也不会吃惊的。”

“埃米莉,中国女人可不黑啊,这糊涂话可不像你说的,她们是黄种人。”

“可能你自己也就是这么黄起来的吧,刚才见你,我心里想:他是得了黄疸病吧?”

“埃米莉,我说过非你不娶的,所以我就没有结婚。”

他说这话时听不出有悲情和怨恨,仿佛只是陈述一件事实。语气中有一丝得意。

“要是你真娶了我,恐怕早后悔死了。”她回道。

我和老头聊起了中国。

“我对中国任何一个港口的熟悉程度,都超过你对你大衣口袋的了解。只要船能到的地方我都去过。我当年见过的事情,你在这儿坐六个月,我都未必能讲完一半。”

“要我说,有一件事情你始终没干成,乔治,”梅多斯夫人说,眼神中的笑意依然像是在嘲弄他,但也很温暖,“就是你从来没挣着大钱。”

“我不是会存钱的人啊。挣了就得花,这才是我的座右铭。但我要替自己说一句:要是让我选的话,我这辈子还是愿意照这样再活一遍。世上又有几个人能说这句话。”

“的确不多。”我说。

我看着他,心里满是仰慕和敬意。他是一个牙齿残缺、不能行动、身无分文的老头,但他的人生是成功的,因为他过得很快乐。我走的时候他让我第二天再来看他——我对中国那么感兴趣,他可以把那些我想听的故事一个个全讲出来。

第二天一早,我琢磨着可以去问问老头是否愿意见我。我沿着那条美不胜收的林荫道走到花园中,梅多斯夫人正在摘花。聽到我跟她问好,她站起身来,怀里是一大捧白花。我瞟了一眼房子,发现百叶窗都合起来了。我有些意外,因为梅多斯夫人向来喜爱阳光。

“等你入了土,有的是时间享受黑暗。”她经常这么说。

“梅多斯船长好吗?”我问道。

“他一向是个胡乱行事的人,”她回答我,“早上莉齐给他送茶的时候发现他已经死了。”

“死了?”

“对啊。睡梦里走的。我刚刚摘了些花想放到他房间里。不管怎样,他能在老房子里过世也是好的。对梅多斯家的人来说,这可是大事。”

昨天夜里他们费了好大的劲才说服老头就寝。他回顾自己漫长的一生,事无巨细都要一一讲给大家听。他回到老房子很开心,能完全靠自己走完门前的林荫道更是让他自豪不已,说他最起码还要活二十年。但命运还是仁慈的:死亡把句点放在了正确的地方。

梅多斯夫人闻了闻臂弯中的白花。

“好了,最起码他能回来,我很高兴。”她说,“其实吧,自从我嫁给汤姆,乔治又离家之后,我一直不太确定自己是否嫁对了人。”

(荒 木摘自广西师范大学出版社《爱德华·巴纳德的堕落:毛姆短篇小说全集Ⅰ》一书,李小光图)