我国高等教育与基础教育技术应用发展趋势分析术

魏雪峰 高媛 曾海军 黄荣怀

摘要:信息技术与教育深度融合是大势所趋。“互联网+”时代,新兴技术不断涌现,如何探究高等教育与基础教育在新兴技术发展趋势上的差异是教育界普遍关注的问题。该文以《2017新媒体联盟中国高等教育技术展望:地平线项目区域报告》和《2016新媒体联盟中国基础教育技术展望:地平线项目区域报告》为依据,从推动技术应用的关键趋势、影响技术应用的重大挑战、教育技术的重要发展等方面分别进行对比分析。结果表明:从推动技术应用的关键趋势来看,我国高等教育和基础教育中推动技术应用的关键趋势较为一致;从影响技术应用的重大挑战来看,高等教育和基础教育面临可应对的挑战和严峻的挑战总体一致,但又呈现各自特点,教师和学生是关键因素;从教育技术的重要发展来看,高等教育与基础教育的在短期内高度一致,但随着时间推移,基础教育的技术采纳滞后于高等教育。

关键词:高等教育;基础教育;技术应用;地平线报告

中图分类号:G434

文献标识码:A

一、引言

我国《国家教育事业发展“十三五”规划》(国发[2017]4号)指出: “积极发展‘互联网+教育”, “全力推动信息技术与教育教学深度融合”[1]。在信息技术教育教学应用发展趋势方面,美国新媒体联盟(New Media Consortium,NMC)所发布的地平线报告已经成为教育信息化发展的风向标[2]。自2004年起,新媒体联盟开始发布《地平线报告》,预测未来五年内,可能会在教育领域对教学、学习产生重大影响的新兴技术、关键趋势和重要挑战[3]。新媒体联盟地平线报告已经影响了全球160个国家和地区,被翻译成50种语言,目前已经发布了40余个版本。从年度报告来看,2004年至2008年推出了高等教育版;从2009年开始,每年推出基础教育版;从2010年开始推出博物馆版;2014年开始推出图书馆版。而区域性报告涉及欧洲、澳大利亚、新西兰等国家。

2016年1月14日,在首届中美智慧教育大会(US-China Smart Education Conference)上,北京师范大学智慧学习研究院与美国新媒体联盟联合发布了首份中国版地平线报告《2016新媒体联盟中国基础教育技术展望:地平线项目区域报告》(以下简称“中国基教版《地平线报告》”)。该报告从中国基础教育实际情况出发,确定了未来五年中国基础教育领域加速技术应用的九大关键趋势、阻碍技术应用的九大重大挑战以及教育技术的十二项重要发展。在推动高等教育院校“双一流”建设之际,2017年3月18日,北京师范大学智慧学习研究院与美国新媒体联盟联合发布了首份针对中国高等教育的地平线报告《2017新媒体联盟中国高等教育技术展望:地平线项目区域报告》(以下简称“中国高教版《地平线报告》”)。该报告根据中国高等教育实际情况,由专家委员会确定了中国高等教育中推动技术应用的九大关键趋势、影响技术应用的九大重大挑战和十二项教育技术的重要发展。

当前,我国正在全力推动信息技术与教育教学深度融合,以教育信息化推动教育现代化。本文将从技术应用关键趋势、重大挑战与重要发展等方面对中国高教版《地平线报告》与中国基教版《地平线报告》进行深入分析,以厘清新兴技术在高等教育和基础教育应用中存在的差异,有助于为教育决策机构提供政策建议,从而提升我国基础教育和高等教育阶段的教学、学习及创造性探究成果。

二、《地平线报告》高等教育与基础教育的对比分析

(一)研究方法及流程

中国高教版《地平线报告》和中国基教版《地平线报告》项目开展过程中,专家委员会采用更新的德尔菲(Delphi)研究方法,经过了桌面研究(Desktop Research)、在线讨论、多轮投票、案例收集和报告撰写等阶段,最终确定报告内容。

《地平线报告》专家委员会遴选遵循公平、公正、公开原则。中国高教版《地平线报告》专家委员会由85位专家自愿加入,涵盖了教育管理部门、教育技术学科专家、高校领导、高校教务处、高校装备实验系统、教育信息化行业企业、行业媒体、成人网络教育机构、教育信息化工作机构、电教馆等10大类别,既有政府官员、学校领导等决策者,又有教育技术学专家学者、高校教育信息化工作部门负责人等实践者。中国基教版《地平线报告》专家委员会成员包括65名中小学校长、中小学一线教师、教育技术专家学者和教育机构管理人員,专家遍及全国22个省市,包括香港、台湾地区。

(二)结果对比

1.技术应用的关键趋势对比分析

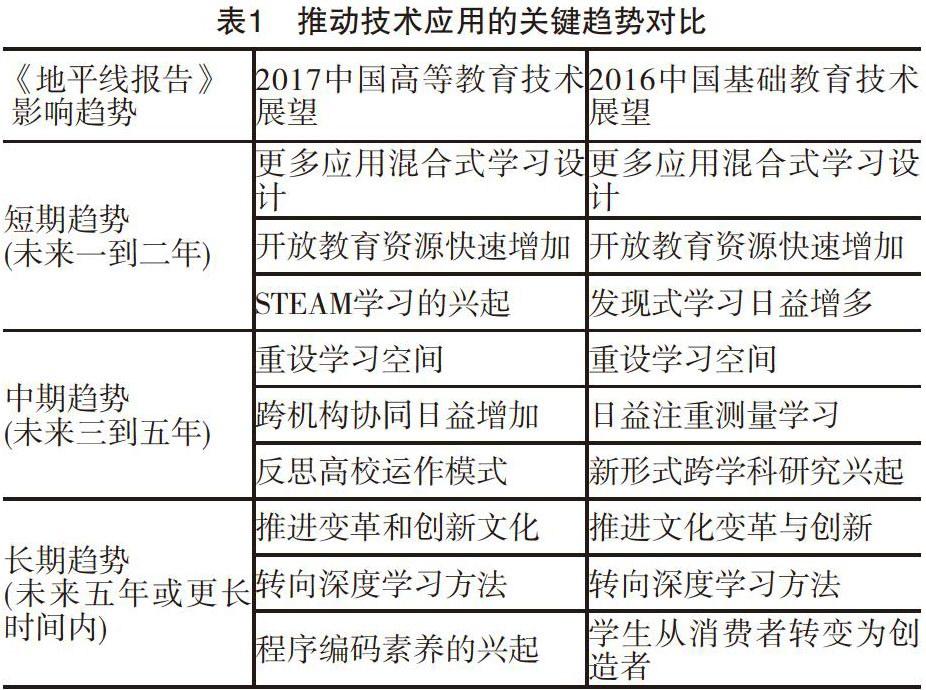

中国高教版《地平线报告》和中国基教版《地平线报告》中推动技术应用的关键趋势对比分析如表1所示,具体分析如下。

(1)短期(未来一至两年)趋势

在短期影响趋势方面,“更多应用混合式学习设计”与“开放教育资源快速增加”均成为我国基础教育和高等教育中推动技术应用的短期影响趋势,在三项短期影响趋势中有两项高度一致。说明“混合式学习”在短期内将成为中小学和大学教育的重要趋势,中小学和大学对开放教育资源的需求也将快速增加。另外,“STEAM学习的兴起”将成为我国高等教育的一项短期影响趋势。而“发现式学习日益增多”则成为我国基础教育另一项短期的影响趋势。

(2)中期(未来三至五年)趋势

在中期影响趋势方面,“重设学习空间”成为我国基础教育和高等教育推动技术应用的中期影响趋势。另外,“跨机构协同日益增加”“反思高校运作模式”成为我国高等教育其他两项中期影响趋势,而“日益注重测量学习”“新形式跨学科研究兴起”成为我国基础教育另外两项中期影响趋势。

(3)长期(未来五年或以上)趋势

在长期影响趋势方面,“推进变革和创新文化”与“转向深度学习方法”均成为我国基础教育与高等教育的长期影响趋势,在三项长期影响趋势中有两项高度一致。“程序编码素养的兴起”则成为我国高等教育的另一项长期的影响趋势,而“学生从消费者转变为创造者”则成为我国基础教育另一项长期影响趋势。

2.技术应用的重大挑战对比分析

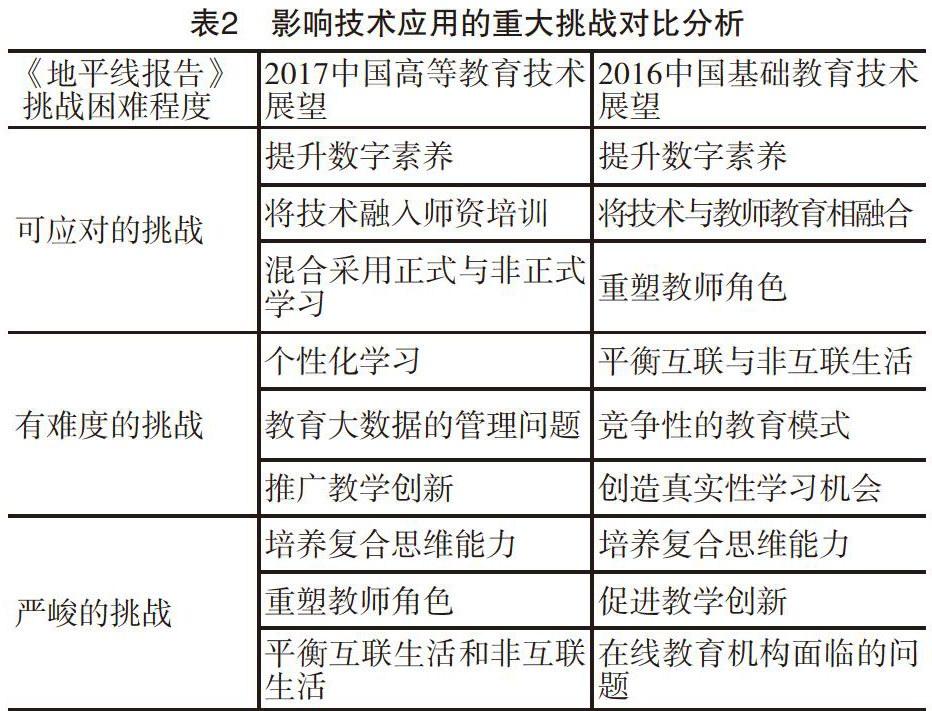

中国高教版《地平线报告》和中国基教版《地平线报告》中影响技术应用的重大挑战对比如下页表2所示。

(1)可应对的挑战

在影响技术应用的重大挑战中, “提升数字素养”和“将技术融入师资培训”均成为我国高等教育与基础教育中可应对的挑战,三项可应对的挑战中有两项高度一致。除此之外, “混合采用正式与非正式学习”成为我国高等教育的另一项可应对的挑战,而“重塑教师角色”则成为我国基础教育中另一项可应对的挑战。

(2)有难度的挑战

在影响技术应用的重大挑战中,我国高等教育与基础教育存在明显不同。 “个性化学习” “教育大数据的管理问题”和“推广教学创新”成为我国高等教育技术应用有难度的挑战,而“平衡互联与非互联生活”“竞争性的教育模式”和“创造真实性学习机会”则成为我国基础教育技术应用有难度的挑战。

(3)严峻的挑战

在影响技术应用的重大挑战中, “培养复合思维能力”均成为我国高等教育与基础教育中技术应用的严峻的挑战,反映学校教育越来越重视学生复合思维能力培养。另外, “重塑教师角色”与“平衡互联生活和非互联生活”成为我国高等教育中其他两项严峻的挑战,而“促进教学创新”与“在线教育机构面临的问题”则成为我国基础教育中另外两项严峻的挑战。

3.技术的重要发展对比分析

中国高教版《地平线报告》和中国基教版《地平线报告》中教育技术的重要发展对比如表3所示,具体分析如下。

(1)预期采纳时间一年以内

在预期采纳时间一年以内, “移动学习”“翻转课堂”和“创客空间”成为我国高等教育和基础教育领域相同的教育技术重要发展,四项重要发展有三项高度一致。 “大规模开放课程”成为我国高等教育一年以内的另一项技术重要发展,而“云计算”则成为我国基础教育一年以内的另一项技术重要发展。

(2)预期采纳时间二到三年

在预期采纳阶段两到三年的时间范围内, “学习分析”成为我国高等教育和基础教育领域相同的教育技术重要发展。除此之外, “增强现实及虚拟现实技术”“虚拟和远程实验室”“量化自我”成为我国高等教育两到三年的技术重要发展,而“3D视频”“大规模开放在线课程(慕课)”“3D打印”则成为我国基础教育两到三年的技术重要发展。

(3)预期采纳时间四到五年

在预期采纳阶段四到五年的時间范围内,高等教育和基础教育的技术重要发展存在明显不同。“情感计算” “立体显示和全息显示”“机器人技术”“机器学习”成为我国高等教育四到五年的技术重要发展,而“虚拟及远程实验室”“自适应性学习技术”“智能评分技术”“可穿戴技术”则成为我国基础教育的技术重要发展。

三、讨论

(一)技术应用的关键趋势:高等教育与基础教育较为一致

从推动技术应用的关键趋势来看,我国高等教育和基础教育中推动技术应用的关键趋势趋同。分析技术应用的关键趋势发现,新技术的应用越来越关注学生学习,如从混合学习设计、STEAM学习到学习空间,再到深度学习。另外,技术的应用更加重视注重协同和创新,如从开放教育资源到跨机构协同再到推进变革和创新文化。政策导向在推动技术应用趋势方面发挥重要作用。我国非常重视技术在教育教学中的应用。《国家教育事业发展“十三五”规划》指出:“积极发展‘互联网+教育”, “推进优质教育资源共建共享”。高等教育和基础教育虽然在学校定位、人才培养目标、社会责任等方面有所不同,但在推动技术应用的关键趋势方面趋于一致。

(二)技术应用的重大挑战:教师和学生是关键因素

从影响技术应用的重大挑战来看,高等教育和基础教育面临可应对的挑战和严峻的挑战总体一致,但又呈现各自特点。我国高等教育和基础教育在对“教师角色”“平衡互联生活和非互联生活”与“教学创新”界定的挑战难易程度有所不同。如: “重塑教师角色”是高等教育影响技术应用的严峻挑战,而在基础教育中则是可应对的挑战,说明高等教育信息化过程中,教师是非常关键的因素。 “平衡互联生活和非互联生活”是高等教育中影响技术应用的严峻挑战,而在基础教育中是有难度的挑战,与中小学相比,高校学生使用互联网更为普遍,高校在平衡学生互联和非互联生活方面仍面临很多困难。 “推广教学创新”是我国高等教育影响技术应用的有难度的挑战,而在基础教育领域则成为严峻的挑战,说明与高等教育相比,基础教育中“教学创新”难度更大,凸显教师因素,这或许与我国当前高考体制有关。

教师对技术应用的态度[4]、对技术使用的信心[5]、自身专业发展[6]等是新兴技术应用的重要影响因素。例如: “提升数字素养”“将技术融入师资培训”均成为我国高等教育与基础教育技术应用可应对的挑战; “推广教学创新”成为我国高等教育技术应用有难度的挑战,同时成为我国基础教育中的严峻的挑战; “重塑教师角色”成为我国高等教育技术应用的严峻挑战,也成为基础教育技术应用可应对的挑战。

新興技术应用的落脚点在学生,学生的学习效果[7]、满意度[8]、技术使用能力[9]等是新兴技术应用的另一个重要影响因素。“个性化学习”成为我国高等教育技术应用有难度的挑战, “创造真实性学习机会”成为我国基础教育技术应用有难度的挑战。 “培养复合思维能力”成为我国高等教育与基础教育中技术应用相同的严峻挑战。

(三)技术重要发展:高等教育与基础教育在短期内高度一致,但随着时间推移,基础教育的技术采纳滞后于高等教育

从教育技术的重要发展来看,短期内,高等教育和基础教育预期采纳的新兴技术高度一致;未来较长时间内,高等教育和基础教育预期采纳的新兴技术一致性越来越低。人工智能技术在基础教育和高等教育中的应用是大势所趋。

研究表明,政策导向是新兴技术在基础教育和高等教育应用推广的重要因素[10-12]。我国《国家教育事业发展“十三五”规划》指出: “全力推动信息技术与教育教学深度融合”[13],国家层面非常重视新兴技术在课堂教学中的应用。随着移动互联网技术发展,中小学和高等学校软硬件条件也逐步成熟, “翻转课堂、创客空间、移动学习”成为我国基础教育和高等教育领域的技术重要发展。

学校领导团队先进的教育管理理念为新兴技术在教育教学中的应用提供助力[14]。与中小学校功能不同,高等学校要发挥“人才培养、科学研究、社会服务、文化传承”等功能。在某种程度上,高等学校凭借自身的人才、财政等优势,要发挥先进科技引领者的角色。基础教育中的预期的技术重要进展滞后于高等教育。如虚拟和远程实验室在高等教育领域的预期采纳时间为两到三年,而在基础教育领域预期采纳时间为四到五年。大规模开放网络课程对学生的自主性要求较高,更适合高校课程,它在基础教育领域的预期采纳时间为两到三年,而在高等教育领域为一年以内。因此,高等学校更有可能采用先进的技术。

从教师因素来看,中小学教师面临升学压力,往往把学生学业成绩放在首位。在选择新兴技术时,更多考虑该技术能否更好地促进学生学习[15]、减轻教师的工作负担。与中小学教师相比,高等学校教师教学工作相对较轻,有更多精力投入到科研中,会积极探索新兴技术对教育教学的影响。因此,在技术重要进展方面, “智能批改学生作业的技术”减少教师作业批改量,减轻教学负担,帮助教师从繁重的工作中解脱出来,将会在基础教育应用;而“虚拟和远程实验室”的发展,可以完善教师的教学模式,不局限于课堂教学,提高教学质量,预期会较早地在高等教育应用。

从技术采纳角度来看,随着时间推移,基础教育的技术采纳滞后于高等教育。如“大规模开放在线课程”的预期采纳时间在高等教育领域为一年以内,而在基础教育领域为两到三年。同样, “虚拟和远程实验室”的预期采纳时间在高等教育领域为两到三年,而在基础教育领域为四到五年。与基础教育相比,高等教育更容易接受新兴技术,这或许与其肩负的使命有关。中小学往往因为存在升学压力,在新技术的使用上相对保守;而另一方面,中小学生和大学生学习特点不同。

从技术接受角度看,一般来讲,大学教师与中小学教师相比,更倾向于使用新兴技术;与中小学学生相比,大学生有一定的技术使用基础,且自主学习能力较强,更容易掌握新技术,因此,基础教育中的技术采纳滞后于高等教育。

四、结语

当前,信息化浪潮正席卷全球,我国正在推进“互联网+”战略,以教育信息化推动教育现代化,全力推进信息技术与教育教学深度融合,积极推进优质教育资源共建共享。该文从“技术应用的关键趋势”“技术应用的重大挑战”与“技术的重要发展”三方面对中国高教版《地平线报告》与中国基教版《地平线报告》进行了深入分析,以期能够对实现教育公平、推进“双一流”建设具有一定的参考借鉴价值。

参考文献:

[1][13]国务院.国务院关于印发国家教育事业发展“十三五”规划的通知(国发[2017]4号)[DB/OL]. http://www.gov.cn/zhengce/content/2017-01/19/content_ 5161341.htm 72017-08-01.

[2]龚志武.新媒体联盟2015地平线报告高等教育版[J]现代远程教育研究,2015,(2): 3-22.

[3]张屹,朱莎,杨宗凯.从技术视角看高等教育信息化——历年地平线报告内容分析[J].现代教育技术,2012, 22(4): 16-20.

[4] Petko D, Egger N, Cantieni A, et al. Digital media adoption in schools:Bottom-up, top-down, complementary or optional?[J]. Computers&Education, 2015, (84): 49-61.

[5] Funkhouser B J,Mouza C. Drawing on technology: An investigation ofpreservice teacher beliefs in the context of an introductory educationaltechnology course[J]. Computers&Education, 2013, (62): 271-285.

[6] Lo J J,Chan Y C,Yeh S W. Designing an adaptive weh-based learningsystem based on students' cognitive styles identified online[J].Computers&Education, 2012, 58(1): 209-222.

[7] Papastergiou M. Digital game-based learning in high school computerscience education: Impact on educational effectiveness and studentmotivation[J]. Computers&Education, 2009, 52(1): 1-12.