论大数据对城乡义务教育一体化的助推作用*——基于空间的视角

齐 军 赵可云

论大数据对城乡义务教育一体化的助推作用*——基于空间的视角

齐 军1,2赵可云3

(1.曲阜师范大学 教育学院,山东曲阜 273165; 2.山东师范大学 教育学部,山东济南 250014; 3.曲阜师范大学 传媒学院,山东日照 276826)

文章基于空间的视角,认为在大数据的助推下,城乡义务教育空间实现了由二元对立的物理空间认知向一体化的流动空间认知的转型,城乡义务教育一体化对正义的追求也从起初的分配正义转向空间正义。基于制度伦理在流动空间中无法发挥应有的规范作用的问题,文章认为城乡义务教育一体化应加强“数据新政”伦理规范和德性伦理规范的建设,保障数据安全流动与共享,避免在流动空间中人的内在德性失落或边缘化。

大数据;城乡义务教育一体化;空间认知;空间正义;空间伦理

受长期以来所形成的城乡二元结构的影响,我国有限的教育资源不断向城市学校集聚,造成城乡义务教育发展“中心—边缘”的关系结构日益凸显,城市“超级学校”和农村“撤点并校”形成鲜明对比。为了解决城乡义务教育发展失衡的问题,城乡义务教育一体化被提升到国家教育发展战略的高度,《关于统筹推进县域内城乡义务教育一体化改革发展的若干意见》因而提出要在2020年实现“县域义务教育均衡发展和城乡基本公共教育服务均等化基本实现”的工作目标。本研究基于空间的视角,就大数据对城乡义务教育一体化的助推作用进行了新的审视。

一大数据助推城乡义务教育空间认知的转型

“城乡”本身就是一个空间概念,城乡义务教育一体化的过程也便是重构城乡义务教育空间格局的过程。选择从何种角度来对城乡义务教育空间进行认知,将直接影响在破解城乡义务教育一体化难题方面所提出的具体解决方案。

1 城乡义务教育二元对立物理空间认知的发展

在城乡二元结构体制下,政府实行“城乡两策、重城抑乡”的制度安排,城乡义务教育空间呈现出隔离并行的空间格局,形成了将其视为二元对立的物理空间认知。具体来说,城乡义务教育空间被视为分割和封闭的两个物理空间,根据户籍的不同,学生被严格限制在城市或者农村。城市学校新建、改建和扩建所需的教育经费由国家财政经费支出,而农村学校新建、改建和扩建所需的教育经费则由乡、村负责筹措。由此,导致城市义务教育空间在国家优先发展的理念下对有限的教育资源形成了越来越强的集聚效应,但由于城乡义务教育空间之间没有建立要素流动的渠道,这种集聚效应并没有在农村产生相应的扩散效应,最终造成城乡义务教育的发展出现严重失衡。

在计划经济向市场经济转变的过程中,原有的城乡二元结构逐渐出现松动,在城乡义务教育空间之间开始出现横向的要素流动,城乡关系进入到新的“泛二元结构”时期。此时,二元对立的传统物理空间认知也发展出三种不同的观点:①“以城补乡”说。这种观点为当前的主流观点,认为优先发展起来的城市义务教育应该对农村义务教育进行补偿式支持,表现为将城市义务教育空间中的经费、师资、设备等教育资源单向流动到农村义务教育空间,以期在短时间内缩小两者之间的差距,有学者将其称之为“外延发展”[1]。②“和而不同”说。该观点认为城乡义务教育空间是作为两种完全不同的空间而存在的,一方面需要实现城乡义务教育的地位互认,改变“重城抑乡”的传统观念,形成“城乡等值”的认识观,另一方面在空间上依然要体现出差异性[2]。③“离乡进城”说,该观点跳出以城带乡的思维,“拟将农村教育的主阵地由乡村逐步转移至办学条件相对优越的城镇地区,最大限度地缩小城乡教育差距,藉离乡进城之手段,达到城乡教育均衡化之目的,为完整意义上的城市化和城乡一体化创造条件”[3]。这种通过消除农村义务教育空间的方式来消解城乡义务教育空间之间的矛盾,事实上所体现的依然是二元对立的空间认知,最后实现的是单纯的城市义务教育,而不是城乡义务教育一体化。

2 城乡义务教育一体化流动空间认知的形成

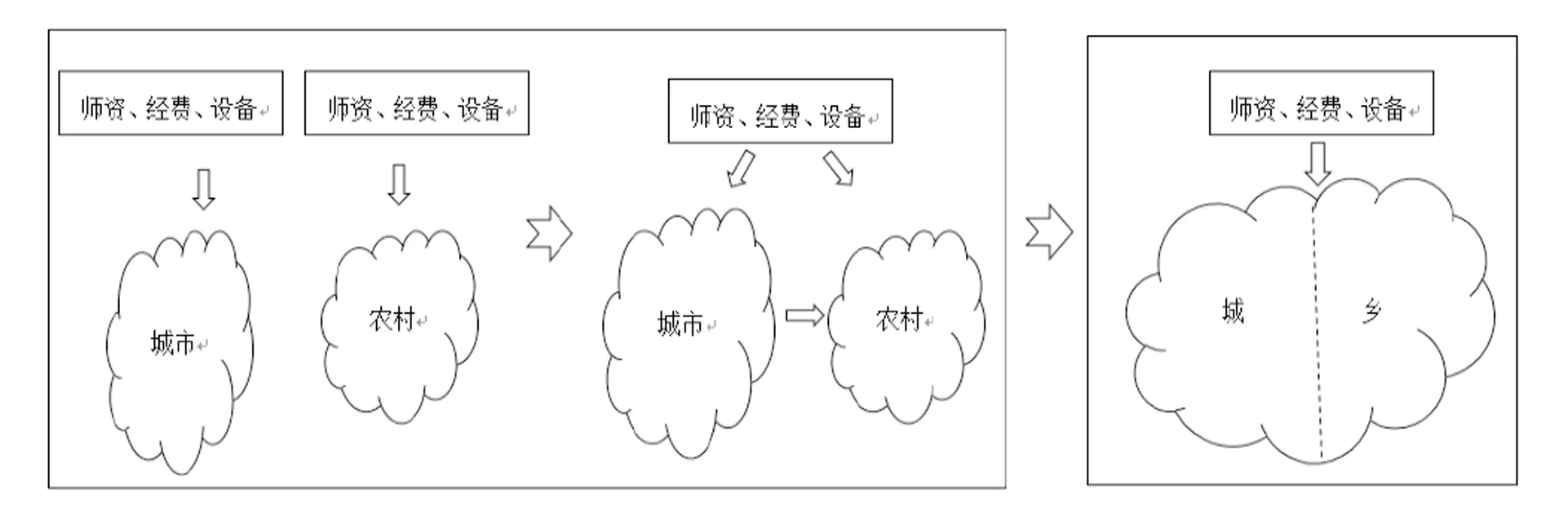

在大数据时代,知识、技术、人才、资金等要素的跨时空交换和流动成为可能,同时也对传统的空间形态进行了颠覆。新的空间形态突破了确定性的时空限制,是基于信息网络中可以由不同站点之间的通信技术进行处理的数据流来构建的流动空间。正如Schonberger[4]所言:“大数据时代将是一个不断学习、不断完善我们对世界的认知的时代”。为此,城乡义务教育空间的认知也应由二元对立的物理空间认知转向一体化的流动空间认知,如图1所示。教育要素的流动已经不是城市抑或农村义务教育空间单向流入或流出的过程,而是基于空间内义务教育发展的共同需要进行互通共享、多向流动的整体统筹的过程。

此时,城乡义务教育空间将不再是分割并行的两个物理空间,整个城乡义务教育空间中的学校、学生、教师、家长等都是以“用户”的身份散布在不同地点,并通过移动终端、信息传感设备等渠道以网络节点的形式实现互联互通,有限的教育资源在流动空间中也获得了无限可复制性和广泛通达性,所有“用户”都可根据自身需要享受共同的优质基本公共教育服务。而且,由于在城乡义务教育流动空间里,城乡空间的边界已经变得模糊甚至不复存在,空间已不是经过人为划分而一次性地被生产出来的固定不变的存在,而是在网络的铺设密度、数据采集的广度和深度、信息传递的速度等持续提高的条件下,在各类教育资源以数据流的形式进行无形集聚和扩散的过程中不断进行着自我生产的不断变化的存在。

图1 城乡义务教育空间认知转型示意图

二大数据助推城乡义务教育一体化对空间正义的追求

受城乡二元结构的影响,我国城乡义务教育的发展一直存在正义缺失的问题。城乡义务教育一体化通过逐步实现城乡基本公共教育服务均等化、形成惠及全民的公平教育的目标,所体现的正是对这一问题的纠正。大数据对城乡义务教育流动空间的构建,“从根本上突破以往从调控有限的教育资源在不同现实教育空间中的配置程度来促进均衡发展的思路”[5],助推着城乡义务教育一体化对正义追求由起初的“分配正义”转向“空间正义”。

1 基于分配正义的城乡义务教育一体化正义追求及限度

分配正义所强调的是针对由于不合理的制度安排,而造成在财富、权力、资源等方面所存在的不平等分配的现象,通过强制性的再分配来缩小不同社会成员之间的差距。分配正义对我国教育发展过程中长期存在的经费、师资、设备等在城乡间的不平等分配,及由此造成的不断扩大的城乡教育发展差距,具有很强的解释力。分配正义所提出的正义主张成为当前城乡义务教育一体化的主要正义追求。近些年,我国在城乡义务教育一体化推进过程中所提出的诸如“教育资源向乡村和城乡结合部倾斜”、“城市教师到乡村交流轮岗”、“提高乡村教师待遇”等措施,都是对一直以来优先发展城市义务教育的制度安排下农村义务教育“应得而未得”之状况的纠正和弥补,体现了分配正义的补偿原则。

可以说,基于分配正义的新的制度安排对提高农村学校办学条件、提升农村学校办学质量、优化农村学校办学环境发挥了积极的推动作用,为实现城乡义务教育一体化奠定了基础。但是,分配正义关注的主要是空间中的正义,即各类资源在不同空间中的分配是否正义,更多地体现了形式上的正义。吕寿伟[6]对分配正义在教育中应用的限度进行了具体分析,认为分配正义在面对作为非物质形态的平等参与教育的机会和权利、微观的教育活动和教育过程中的不正义现象、人与人之间的交往关系中非竞争性的内在诉求等方面作用有限。如今,大数据技术使得城乡义务教育空间有了流动空间的新形态,由二元对立走向了整体统一,重点关注的问题也从空间中的不同阶层、群体对有形之物的占有是否均等的分配问题,转向空间本身能否使聚拢在流动空间中的优质教育资源平等地推送至每一个用户终端的开放式共享问题。因此,在大数据主导的城乡义务教育流动空间里,城乡义务教育一体化追求的正义将超越分配正义,走向空间正义。

2 基于空间正义的城乡义务教育一体化正义追求及可能

空间正义这一概念是在西方社会学理论“空间转向”的语境中被提出并引起广泛关注的。与注重社会资源在“器皿”般的空间中是否被平等地分配的分配正义相比,空间正义“不仅考察和批判了各种形式的空间分配不正义,更为重要的是对‘空间’的社会生产过程的不正义进行了揭露和批判”[7]。也就是说,实现空间正义的关键在于将寻求正义的思路从空间中事物的生产转向空间本身的生产,注重“在空间生产关系中人的自由、机会平等和全面发展,更加关注制度安排对于人存在的意义及其人‘栖居’在自然空间中的可持续发展问题,使空间生产活动充满着对人类的终极关怀”[8]。为此,要实现空间正义,就需要防止并消除各种形式的空间隔离、空间剥夺、空间限制等空间异化现象,突显人在空间生产实践中的主体地位,反对过分强调空间中物的配置对人的主体性的遮蔽、人为的空间分割对人的相关空间权益的侵害,其最终目的是促进作为主体的人的发展。

现在,人们已普遍认识到,大数据并不只是一种技术或体量庞大的数据集,而是一种具有整体性、多元性、开放性、共享性等特点的思维方式。基于大数据而构建的城乡义务教育流动空间,将使得城乡义务教育一体化追求空间正义成为可能:首先,在空间基础架构和环境营造上为空间正义的实现奠定了基础。基于大数据技术,通过网络全覆盖、移动终端普及化、教育资源无差别推送等措施,创设了网络化、数据化、泛在化的信息化教育环境,进而可以消解人在空间中的区位及所属的社会阶层对获取公共教育服务的影响,并真正消除空间隔离、空间剥夺、空间限制等空间异化现象。其次,空间正义的质量可以得到保障。在城乡义务教育流动空间中,“流动”就像现实社会交通网络中的车流一样只是一种传输方式,重要的是传输的内容质量及传输的有序性。如今,基于大数据、云计算、物联网等新技术所建立起来的优质义务教育资源开放式共享平台和数据处理中心,将能够保证资源和数据的真实、完整、准确、安全及可用。最后,作为空间主体的人的空间权益能够得到尊重和维护。大数据之“大”并非仅是指数量大,更是价值大,所指向的是每一个“用户”。对于城乡义务教育流动空间来说,这里的“用户”便是每一个教育参与者,最终所要达到的目标是满足城乡中每一个学生的发展需求。空间正义所追求的正是城乡义务教育一体化惠及所有人,即所有人都能够根据自身的需求获得相应的教育服务。大数据则可以通过对伴随式采集的数据进行深层次挖掘和智能分析,开展针对每一个个体的精准教育服务。

三大数据助推城乡义务教育一体化建立新的空间伦理规范

空间并不是由人肆意改造的对象,空间在人的实践中也被赋予了社会性。空间在社会化形塑的同时也产生了反向规约人的观念、情绪、行为及人与人之间关系的力量。可以说,空间与关注人以及人与人之间关系的伦理有着天然的联系。空间既为伦理关系的存在提供了场域,其自身的扩展和延伸又将冲击旧的伦理关系并构建新的伦理关系[9]。如前所述,城乡义务教育一体化本身就意味着城乡义务教育空间结构与格局的变化,而大数据又使得这一变化产生了新的特点,这些变化都会对城乡义务教育一体化的伦理规范带来深刻影响。

1 城乡义务教育一体化的制度伦理规范及问题

要实现城乡义务教育一体化,首先要破除城乡义务教育空间之间的隔阂,建立要素流动渠道。但是,由于受到市场经济趋利性的影响,城乡义务教育空间之间并没有建立起平衡的双向互通渠道,而是一种失衡的单向流通渠道。农村义务教育空间中本来就已十分稀缺的优秀师资、好的生源不断流向城市,城乡义务教育发展之间的差距非但没有弥补,反而不断扩大。面对这一状况,就需要依靠制度的力量来保障教育的发展、体现教育公平的原则,以制度伦理来约束人的自利行为。制度伦理的核心就在于确保教育制度所安排的一系列规则在自利和公利的博弈中不会以自利而损害公利,尤其是要保障弱势群体能够平等地享受应有的教育服务。为此,我国近些年进行了一系列制度设计来缩小这一差距,让农村原有的师资愿意留在农村,新培养的师资愿意流向农村,城市中的优秀师资必须交流到农村,同时将财力、物力等教育资源向农村倾斜性投入,推动城乡义务教育发展由失衡走向均衡。

在以人的身体在场所构成的现实空间里,制度伦理可以通过一系列制度运行规则的安排来约束人的自利行为。然而,这里存在一个容易被人忽视的问题,即一个人从行为上服从了制度伦理的约束,是否就意味着从内心里真正认同了制度伦理的要求。事实上,在物理性的现实空间里,面对制度伦理所具有的强制性和权威性,人往往选择将自身的意见隐匿起来,而在实践过程中以消极的态度和行为来应对具有强制性的制度安排。如城市教师出于职称晋升的需要,积极争取到农村交流,但在农村执教期间往往会存在应付心理,被配置到农村学校中的设备设施也往往处于闲置状态。在大数据影响下,城乡义务教育流动空间形成之后,人在空间中突破了物理的时空限制,以匿名化的虚拟主体的身份开展行动。面对隐匿了现实身份的虚拟主体,立足于现实空间的制度伦理的强制性和权威性无所施展,其所具有的约束作用开始变得十分有限,流动空间成为缺乏有效制度监管的“狂野之地”,产生了新的伦理风险。于是,公共教育数据安全、教育用户隐私保护、教育资源版权问题、数据和资源伪造问题等成为城乡义务教育流动空间所要面对和解决的重要伦理问题。

2 城乡义务教育一体化的空间伦理规范及应用

面对这些伦理问题,教育部门需要结合流动空间的特点,建立与城乡义务教育流动空间相适应,能够指导各类教育数据合乎伦理规范的生产、传输与应用,进而促进城乡义务教育一体化的空间伦理规范——“数据新政”便是在这方面所做出的有益探索。“数据新政”由美国大数据专家Pentland[10]提出,它赋予个体对于涉及自身数据的更大的控制权,同时对自身数据承担主要责任,保证使用者既可容易地获得为了公共利益而需要的数据,又可有效保护公民自身的数据安全。这一理念逐渐推动形成了美国于2012年提出的《消费者隐私权利法案》,以及欧盟与之相呼应的《个人数据保护》[11]。我国也需要加快制定包括数据安全、数据隐私、数据使用等在内的伦理规范,实施“数据新政”:一方面,要保障个体的数据所有权,以激励所有个体愿意为全社会的优质公共教育服务而共享自身数据;另一方面,要保障个体平等享受优质基本公共教育服务的权利,以保证基于所共享的数据分析而实现在流动空间中无差别地对个体进行教育资源调配和精准教育服务。

此外,教育部门还需要重视德性伦理规范的作用。在城乡义务教育流动空间中,流动其中的教育数据在人参与城乡义务教育活动的过程中产生,通过必要的互通共享和分析整合又为人所使用。可以说,教育数据就是人在城乡义务教育流动空间中所要面对的客体。如果人只是被动地顺从既定的各类规则,或者单纯地依赖不断推送的精准数据,而忽视了自身作为主体所具有的价值追求和自主意识,人将在数据的汹涌浪潮中出现异化,成为一种“数据人”——如此,将不仅与教育的宗旨相违,而且与大数据的最终目的相违。为此,面对基于大数据而构建的城乡义务教育流动空间,人必须保持一种“具身”的存在,而不是一种“离身”的存在,在现实和虚拟的转换中保持身心的合一,避免沦为奉行伦理道德双重标准的“两面人”。只有这样,人才能时刻以一种主体的意识将自我教育需求的满足与城乡义务教育一体化的发展融为一体,避免因迷失自我而造成人的内在德性处于失落或边缘化的境地。

四结语

总之,教育工作者应在大数据的时代背景下去理解城乡义务教育一体化,去关注大数据在技术和思维两个层面对城乡义务教育一体化所带来的深刻影响。只有这样,人们才能够突破长期以来所形成的对城乡义务教育一体化的传统认知,以新的视角去审视在城乡义务教育一体化过程中所产生的各类问题,并洞悉当前所推崇或者遵循的一些方式与原则的局限性。相信随着大数据的不断发展以及城乡义务教育一体化的持续推进,大数据势必将在更多的层面对城乡义务教育一体化发挥更为积极的助推作用。

[1]刘耀明,熊川武.论义务教育内涵性均衡发展的边界[J].华东师范大学学报(教育科学版),2011,(1):36-40.

[2]苏刚.城乡教育一体化:从“二元对抗”走向“有差别的统一”[J].上海教育科研,2013,(10):21-24.

[3]胡俊生.农村教育城镇化:动因、目标及策略探讨[J].教育研究,2010,(2):89-94.

[4](英)维克托·迈尔-舍恩伯格,肯尼思·库克耶著.赵中建,张燕南译.与大数据同行:学习和教育的未来[M].上海:华东师范大学出版社,2015:112.

[5]齐军.网络时代教育流动空间的提出、构造及效应[J].现代教育技术,2015,(7):95-100.

[6]吕寿伟.分配,还是承认——一种符合的教育正义观[J].教育学报,2014,(2):27-33.

[7]张佳.大卫·哈维的空间正义思想探析[J].北京大学学报(哲学社会科学版),2015,(1):82-89.

[8]王志刚.社会主义空间正义论[M].北京:人民出版社,2015:163-164.

[9]曲蓉.关于空间伦理可能性的确证[J].道德与文明,2016,(2):132-137.

[10][11](美)阿莱克斯·彭特兰著.汪小帆,汪容译.智慧社会:大数据与社会物理学[M].杭州:浙江人民出版社,2015:173-174、174.

编辑:小西

The Boosting Effect of Big Data on the Urban-rural Integration of Compulsory Education——Based on a Space View

QI Jun1,2ZHAO Ke-yun3

From the perspective of space, this article believes that under the boost of big data, the urban-rural compulsory education space has achieved a transition from the binary physical space perception to the integrated flow spatial cognition. Meanwhile, the justice pursuit of urban-rural integration of compulsory education also changed from the initial distribution justice to present spatial justice. Considering the issue that institutional ethics cannot play its due normative role in the flow space, this article suggests that urban-rural integration of compulsory education should strengthen the construction of the “Data New Deal” ethical code and the moral code, so as to ensure the safe flow and sharing of data and also avoid the loss or marginalization of human internal virtue.

big data; urban-rural integration of compulsory education; spatial cognition; spatial justice

G40-057

A

1009—8097(2018)04—0114—06

10.3969/j.issn.1009-8097.2018.04.017

本文为全国教育科学“十二五”规划2015年度教育部青年项目“社会资本视角下城乡教育资源配置与教育获得的一致性研究”(项目编号:EHA150396)的阶段性研究成果。

齐军,曲阜师范大学副教授,山东师范大学博士后,泰山学者团队核心成员,研究方向为教育空间,邮箱为qj8302@126.com。

2017年9月2日