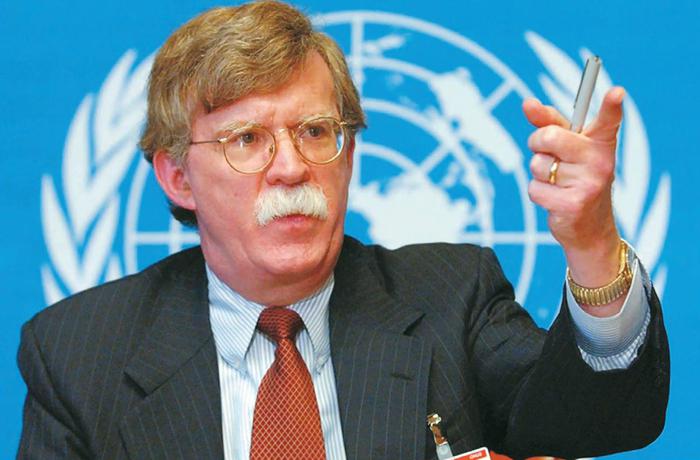

约翰·博尔顿:异类中的异类

皮特·贝纳特 毅涛

如果与20世纪以来历任美国国家安全顾问展开对比的话,特朗普新任命的候选人约翰·博尔顿毫无疑问是个异类中的异类。博尔顿有两项缺陷令人担忧:他对战争有着近乎病态的狂热;其次则是他非常狭隘的个人履历。

过去的许多国家安全顾问,包括罗伯特·麦克法兰、科林·鲍威尔、詹姆斯·琼斯、麦克·弗林以及麦克马斯特等人,都有着在军队高层的任职经历。那些以学者、律师和政客身份跃升此位的人选,诸如亨利·基辛格、布伦特·斯考克罗夫特、弗兰克·卡卢奇等人,也都在军队中服过役。不少国家安全顾问也都在国际关系学科等相关领域有博士学位。可以说,博尔顿的前任个个都比他够格很多。

缺乏军事和学术背景

分开来讲的话,那些曾经服过役的国家安全顾问有亲身经验体会过战争的残酷性和后果。作为曾经的越南战争将军,科林·鲍威尔“亲眼看到上一秒还活蹦乱跳的年轻美国小伙,下一秒就葬身乱坟岗”。对于那些曾经对国际关系有着系统性学术研究的顾问,他们则能够把美国的外交政策放入更广阔的历史视野中加以评估。亨利·基辛格的博士论文就将美苏争霸的背景与历史上奥匈帝国和法国间的纷争加以对比。

当然,从军经历和学术背景都无法阻挡一些国家安全顾问做出错误的决定。但正如基辛格曾指出的那样,在诸如国家安全顾问这样的岗位任职“将会消耗大量的脑力和知识成本”,而博尔顿似乎并不具有相对应的知识储备用于消耗。他没有军事背景,也没有在高等院校学习过政治和国际关系。他的一辈子都在美国右派和鹰派的智库里度过,他没有接受过与之相左的政治理念的洗礼。在他看来,只有右翼媒体鼓吹的观点才是正确的。我们有理由担心他将会把这样狭隘的世界观带入到国家安全顾问这样一个职位上。

“除了战争别无他法”

在过去二十年间,博尔顿发表了许多专栏文章和论文,清一色地都刊登在美国右翼的旗舰刊物上。对普罗大众来说,这些观点都实在太非主流。它们都建立在如下几个极端的预设立场上:美国的动机都是正义的,美国的对手都是邪恶的,外交谈判是没有任何作用的,战争才是有效的手段——这些立场都建立在很少证据或完全没有证据的基础之上。

以博尔顿在伊朗核谈判上的观点来说,他多次坚称美国是无法与伊朗展开外交对话的,因为“伊朗的领导人已经铁了心地要像疯子般地追求核武器”,因此如果美國不采取军事手段的话,就只能坐等伊朗成为拥核国家。他这条观点的背后没有任何证据进行支撑。事实上,伊朗核谈判在2015年最终依靠外交手段达成了协议。

2012年7月,博尔顿宣称“伊朗绝对不会接受国际原子能机构的检查”,但他又是如何知道这些检查将会无功而返呢?很可能只是随便猜测出来的。某种程度上,博尔顿和特朗普本身的风格类似:一句话背后的证据支撑越少,讲大话的时候反而听起来更理直气壮。

总而言之,在宣告外交努力和经济制裁都无效的情况下,博尔顿得出的结论是:除了战争别无他法。博尔顿继而认为,对当时的奥巴马政府来说,“走向战争是唯一选择”的事实太令人无法接受。但他同时又告诉他的读者称,战争“并不算太坏的选择”,因为他认为伊朗的领导人并不敢直接和美国军队做“硬碰硬”的直接对抗。那么这样的结论背后又是什么样的论据在加以支撑呢?博尔顿没有引用任何的历史依据,也没有引用任何来自伊朗内部的信源。伊朗领导层几乎就是他自我幻想的产物,他们的最终决策以博尔顿的意志为转移。

对博尔顿来说,这些他想象中的战争都是“先发制人”的策略。这么讲显然是错误的。因为在国际法下,“先发制人”是指为了应对敌方已经上膛且瞄准的枪,而提前进行打击自卫的行为。而博尔顿所谓的针对伊朗和朝鲜的“先发制人”,显然是不成立的。

曾经渲染伊朗核威胁

博尔顿显然是语言运用的天才。在过去的许多场合里,他都尽量不使用“战争”这一个词语,以在潜意识里降低其读者对军事对抗的恐惧感。在2015年8月,他对奥巴马政府建议到,与其与伊朗签订协议,不如对其进行一次“小型的、先发制人的军事打击”。那么所谓的“军事打击”和“战争”又有多大区别呢?前者听起来更加好控制,而后者听起来则并非如此。

在当年奥巴马政府即将要出台伊朗核协议的前夕,博尔顿做出了如下两项预测:第一,伊朗不会如实履行协议,德黑兰会“在国际原子能机构眼皮底下作弊”,还会和朝鲜展开合作;第二,这项协议会让其他的中东国家集体寻求发展自己的核武器,引发中东的核武器军备竞赛。“周边国家都惊恐奥巴马会扶持一个有核武器的伊朗,”他在2015年3月写到,“这个协议触发了无数个新的拥核国家。”

现如今,历史打了博尔顿的脸。伊朗迄今并没有研发核武器,其他的中东国家也没有。国际原子能机构也多次表示伊朗确实履行了协议。包括美国和欧洲的情报机构也证实了此项观察。

即便如此,博尔顿还是不甘心。去年9月,他还在发文渲染伊朗的核威胁,似乎彻底沦为了博眼球的标题党。“现在(伊朗)履行了协议又怎么样?这不能说明任何的问题,因为他们最终还是会撕毁协议。”他写到。

高傲和美国中心论

非常巧合且又讽刺的是,他在伊朗核问题上的立场和他当年在伊拉克问题上的立场非常相似。他当时坚称国际监督对伊拉克政权起不了威慑作用。1998年他写到,“依靠联合国来解除伊拉克制造大规模杀伤性武器的想法是可笑的。”一年之后,他又宣称,“现在只有推翻萨达姆政权,才有可能实现伊拉克的和平。”到2003年1月,在布什政府中任职的博尔顿又说:“如果联合国派出足够人手的话,他们肯定能够找到伊拉克的大规模杀伤性武器;如果联合国找不到的话,那美国只有挺身而出了。”

历史已经证明,布什政府最后向伊拉克发动的这场战争是多么可笑。而博尔顿这样的战争狂热分子要为其负责。

博尔顿在2002年辩解说,伊拉克人民需要感谢美国军队的到来,因为美国军队帮助他们除掉了萨达姆这个暴君——哪怕博尔顿有在任何一个发展中国家生活过,并且对第三世界有过研究的话,他就应该明白这些国家的人民对曾经作为殖民主义宗主国的西方并没有什么好感,更不会视西方大国为救世主。

博尔顿在这方面的经验欠缺让他显得非常高傲和美国中心论。他不愿意承认美国过去的许多军事行动最终以失败而告终。“智利人做出他们自己的选择,”博尔顿在评价美军对智利独裁者皮诺切特的扶持时说到,似乎在这件事上美国一点责任都不需要负。鉴于美国的介入在许多地区造成了灾难性的影响,伊拉克人民的反美情绪当然也是合乎情理中的。

博尔顿并不是唯一一个错误判断了伊拉克形势的人。包括希拉里·克林顿,乔·拜登和约翰·克里在内的很多高层,也都曾经支持了这场战争。但让博尔顿变得如此出格的是,即使在证据如此确凿的情况下,他还是为了保持自己鹰派的角色强词夺理。在英美联军最终没能在伊拉克发现大规模杀伤性武器时,博尔顿为自己辩解到,“我们出兵当然不仅仅是为了解除这些武器,而是为了推翻萨达姆政权。”

十多年过去了,博尔顿仍然还是如此热爱战争。“我坚信,如果当时没有除掉萨达姆的话,他还是会继续研究新的武器,包括核武器,”博尔顿如此为当年的战争解释到。尽管这场战争造成了4400名美国人和50万伊拉克人的丧生,超过一万亿美元的开支,还催生出了“伊斯兰国”这样的怪胎,但这一切在博尔顿看来,似乎都是物有所值的。

“萨达姆政权无论如何都是不可持续的,所以即使美国没有出兵,它也会陷入内战,也会有战争爆发,也会陷入混乱”——博尔顿的逻辑是,用导弹打倒一栋摇摇欲坠的危房是没有任何道德负担的,反正它自己早晚也会倒。假设一下当阵亡美军士兵或是伊拉克死亡平民的家属听到这样的逻辑时,会有什么样的反应。

对于博尔顿这样习惯了顶层特权和美国霸权的人来说,有着这样的世界观其实也不足为奇:美国对它所做出的一切行为都不具有道义上的责任。博尔顿对于他所鼓吹起来的战争也是如此。