心理亚健康人群的中医体质辨识及情绪特征

梅 燕,黄 彦,郑 丽,官 燮△

(1.重庆市中医院 400021;2.重庆市人口和计划生育科学技术研究院 400020)

心理亚健康是一种持续、消极的心理状态,严重影响身心潜能的充分发挥,甚至会导致自杀发生[1]。《黄帝内经》记载“忧伤肺、怒伤肝、思伤脾、喜伤心、恐伤肾”。心理亚健康发生的重要原因是情志问题,七情太过和七情不已都会引起身体的不适,七情太过是突然出现的强烈七情反应,如暴怒、狂喜、大恐、骤惊、过悲等[2]。本研究利用《个人身心健康调查量表》[3]调查分析心理亚健康人群的流行病学特点及相关中医体质类型和情绪特征,为进一步了解心理亚健康人群的心理特征和早期干预提供依据和参考。

1 资料与方法

1.1一般资料 调查对象选择2015-2016年重庆市中医院门诊就诊的亚健康人群。纳入标准:根据《亚健康中医临床指南》标准诊断为亚健康状态;年龄18~60岁。本研究采取方便抽样,利用《个人身心健康调查量表》调查心理亚健康人群流行病学特点及中医体质类型和情绪特征。最终完成1 025例有效亚健康调查问卷,其中诊断为心理亚健康611例,心理亚健康发生率为59.60%。

1.2方法 采用广州中医药大学所制的《个人身心健康调查量表》,内容主要包括症状自评量表(SCL-90)、亚健康状态量表、抑郁自评量表(SDS)、中医体质量表及中医证候表。SCL-90采用10个因子分别反映10个方面的心理症状,涉及强迫、抑郁、焦虑、敌对、恐惧、偏执、人际关系敏感等情绪问题。亚健康状态量表用于亚健康状态判断和分型。亚健康分型依据对应的躯体、心理、社会适应方面的条目均分比较,均分最高的则判定属于该方面的亚健康类型。计算公式:分型均分=分型所有条目的得分之和/分型条目数。中医体质类型分为平和质与偏颇质两大类,其中偏颇质包括痰湿质、湿热质、阳虚质、气郁质、特禀质、气虚质、血瘀质、阴虚质,并对躯体和心理亚健康人群的中医体质类型分布情况进行比较。整个调查过程由经过培训调查员向被调查者发放已编号的《个体身心健康调查量表》,所有问卷均为独立填写,调查员当场核对无漏填、错填后收回,对无能力填写者则由调查员询问填写。

2 结 果

2.1一般资料 心理亚健康人群一般资料包括年龄、性别、学历、经济状况等。(1)年龄:平均(29.84±9.57)岁,最小19岁,最大59岁;其中35岁及以下453例(74.1%),>35~<50岁92例(15.1%),50岁及以上66例(10.8%)。(2)性别:男226例(37.0%),女385例(63.0%);(3)学历层次:大专以上学历562例(92.4%),高中(中专)学历36例(5.9%),初中及以下10例(1.6%)。(4)经济状况:经济条件较好者(家庭人均年收入大于或等于4万元)105例(17.4%),经济一般者(家庭人均年收入大于或等于2~<4万元)475例(78.6%),经济紧张者(家庭人均年收入小于2万元)31例(5.0%)。

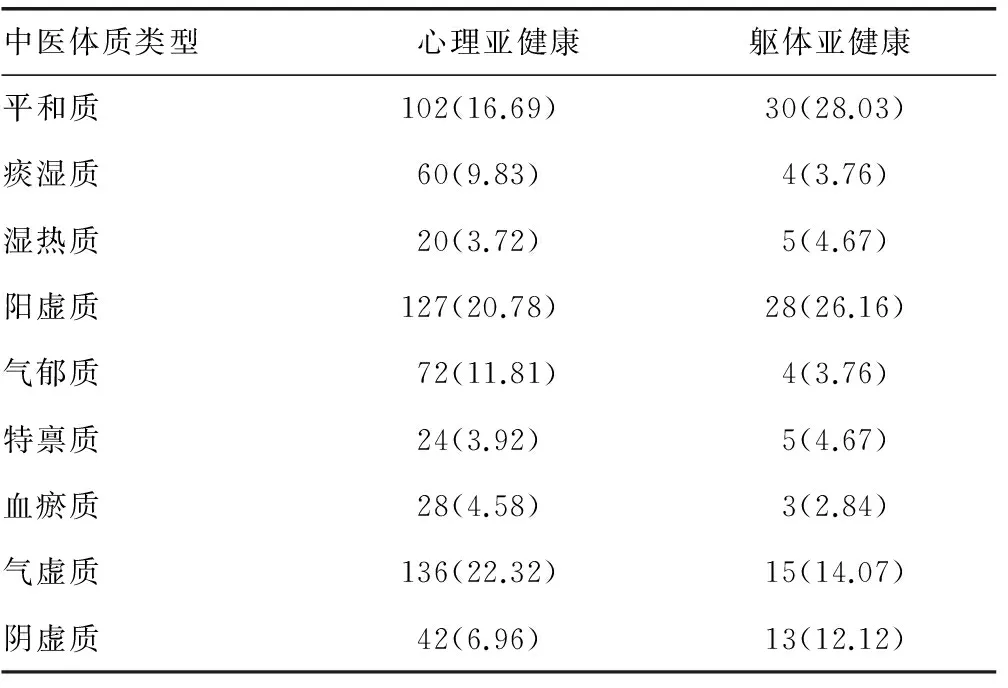

2.2中医体质分类 心理亚健康人群平和质227例(37.15%),偏颇体质384例(62.85%);躯体亚健康人群平和质68例(63.55%),偏颇体质39例(36.45%)。心理和躯体亚健康人群中医体质类型(平和质与偏颇质)分布比较差异有统计学意义(χ2=26.21,P<0.01)。在心理亚健康人群中偏颇体质较多,以气虚质、阳虚质、气郁质为主;在躯体亚健康人群中平和质较多,偏颇质以阳虚质、气虚质、阴虚质为主,见表1。

表1 中医体质类型在心理亚健康和躯体亚健康人群分布情况[n(%)]

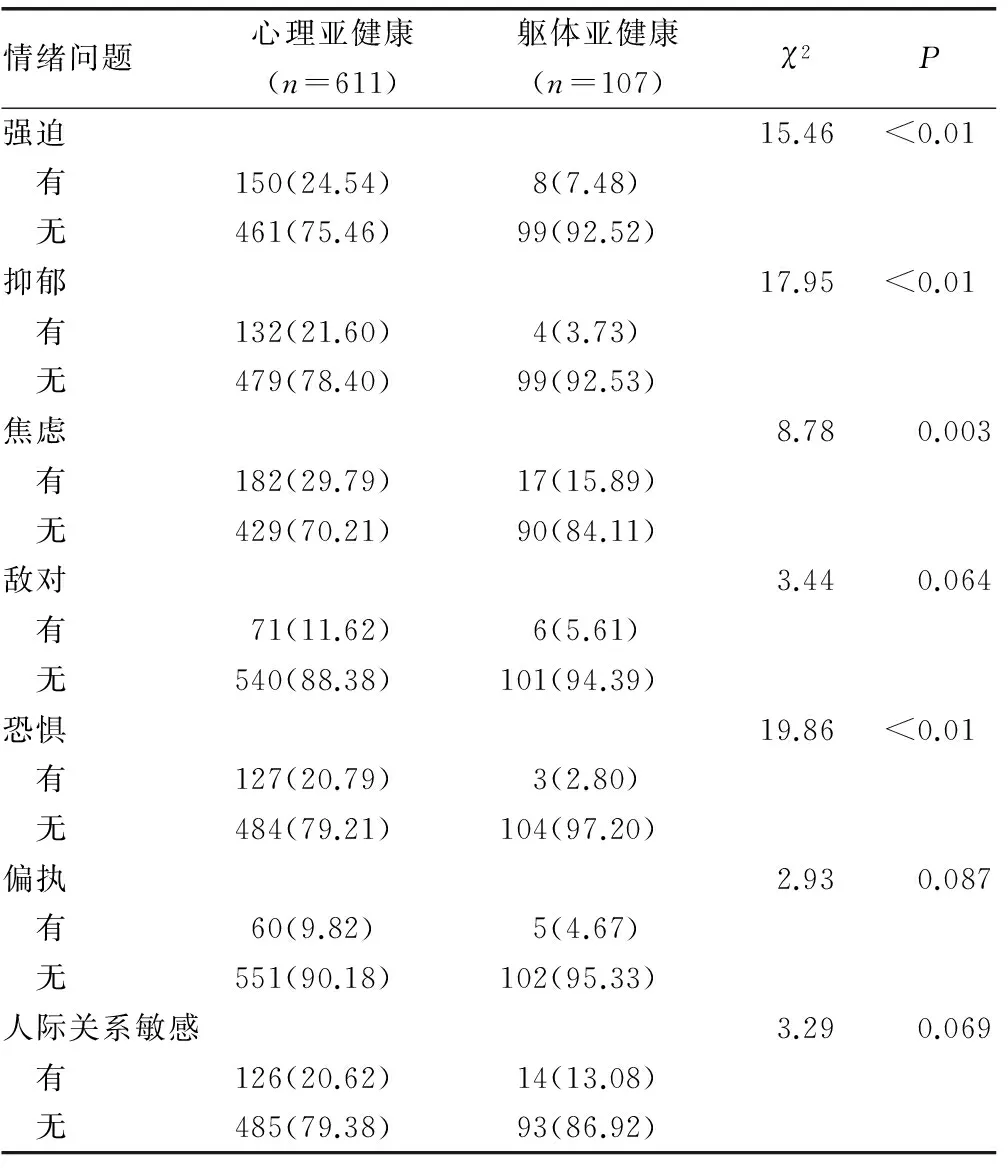

2.3情绪问题 心理亚健康人群出现强迫症状150例(24.54%),躯体亚健康人群出现8例(7.48%),比较差异有统计学意义(χ2=15.46,P<0.01)。心理亚健康人群出现抑郁132例(21.60%),躯体亚健康人群出现4例(3.73%),比较差异有统计学意义(χ2=17.95,P<0.01)。心理亚健康人群出现焦虑182例(29.79%),躯体亚健康人群17例(15.89%),比较差异有统计学意义(χ2=8.78,P=0.003)。心理亚健康人群出现敌对情绪77例(11.62%),躯体亚健康人群6例(5.61%),比较差异无统计学意义(χ2=3.44,P=0.064)。心理亚健康人群出现恐惧127例(20.79%),躯体亚健康人群3例(2.80%),比较差异有统计学意义(χ2=19.86,P<0.01)。心理亚健康人群出现偏执60例(9.82%),躯体亚健康人群5例(4.67%),比较差异无统计学意义(χ2=2.93,P=0.087)。心理亚健康人群出现人际关系敏感126例(20.62%),躯体亚健康人群4例(13.08%),比较差异无统计学意义(χ2=3.29,P=0.069),见表2。

表2 心理亚健康和躯体亚健康人群情绪问题发生情况比较[n(%)]

3 讨 论

亚健康是21世纪威胁人类健康的重大公共卫生问题,亚健康发生率为20%~75%[4]。亚健康常分为躯体亚健康、心理亚健康和社会适应亚健康3种类型,其中以心理亚健康最为常见。本次调查发现心理亚健康占59.60%。国内相关文献报道心理亚健康类型所占比例为57%左右[5-7]。

本研究发现心理亚健康主要集中在35岁及以下的年轻人群,所占比例较高达到74.1%;在性别方面,女性更容易发生心理亚健康,所占比例达到63.0%;在学历层次方面,心理亚健康人群集中在大专以上学历562例(92.4%);在经济状况方面,主要集中在经济一般的人群475例(78.6%)。据此得出,心理亚健康人群主要集中在学历层次较高和经济状况一般的年轻女性群体,其原因可能在于女性的心理承受能力较男性更敏感、脆弱,同时由于经济状况一般,身心压力较大等所致。

本研究发现,心理亚健康人群中偏颇体质384例(62.85%),且以气虚质、阳虚质、气郁质为主。中医认为心理亚健康人群多忧思、抑郁,思虑过度则伤脾,脾虚气血生化不足易表现为气虚质,气虚过度则伤阳出现畏寒恶风、精神倦怠等阳虚质表现;此外抑郁则气行不畅,长期情志不畅、气机郁滞形成忧郁脆弱、敏感多疑而表现为气郁质[8]。在情绪特征方面,主要表现为焦虑、抑郁、强迫和恐惧,该4项情绪问题与躯体亚健康比较差异均有统计学意义;而在敌对、偏执、人际关系敏感等情绪问题上,与躯体亚健康人群比较差异无统计学意义。相关学者认为亚健康与心理因素关系密切,是一种身心密切相关的心理失衡状态[9],因此心理亚健康的情绪特征更加具有倾向性。国外研究认为心理亚健康与精神疲劳、亚综合征抑郁、阈下强迫障碍、慢性疲劳综合征等具有密切联系,主要表现为精神紧张、焦虑不安、孤独自卑、忧郁苦闷等[10]。周旭等[11]认为心理亚健康可能会首先引发生理亚健康症状,进而发展为疾病。唐尉杰等[12]提出心理亚健康经常被疏忽,应及时纠正,否则极易发生精神疾病,甚至引发器质性病变。改善心理亚健康状态,中医调治强调从整体观念出发,使阴阳平衡,脏腑气血失调恢复正常,除药物治疗外,食疗、针灸、推拿按摩、调畅情志及中医的一系列养生方法均有利于焦虑、抑郁等心理状态的恢复[13-15]。

[1]许婷.高中生心理亚健康及干预研究[D].南充:西华师范大学,2016.

[2]王立国,部爱贤.从中医情志学说思考亚健康状态[J].中医临床研究,2016,8(19):64-65.

[3]黄彦,黄祎,张太君,等.亚健康状态人群的中医辨识及影响因素[J].中国中医急症,2012,21(2):178-179.

[4]王志强,孙薇,吐达洪,等.北京市崇文区居民亚健康状态发生率及其危险因素的流行病学调查[J].中国组织工程研究与临床康复,2008,12(15):2939-2941.

[5]杨志敏,黄鹂,杨小波,等.亚健康人群的中医体质特点分析[J].广州中医药大学学报,2009,26(6):589-594.

[6]欧爱华,麦润汝,原嘉民,等.亚健康状态分型与中医体质类型相关性的对应分析[J].广东医学,2012,33(1):11-14.

[7]周雯,杨志敏,周雯,等.亚健康状态人群中心理亚健康类型的特征分析[J].广东医学,2011,32(10):1326-1330.

[8]于春泉,张伯礼,马寰,等.亚健康状态主要类型及流行病学调查现状[J].天津中医学院学报,2005,24(2):91-93.

[9]邱全.治未病与亚健康证治体会[J].陕西中医,2008,29(8):1104-1105.

[10]周玉龙.大学生心理亚健康的原因分析[J].中国校医,2012,26(10):787-789.

[11]周旭,李伟,俞旭波,等.大学生心理亚健康对生理亚健康的影响研究[J].南昌大学学报(医学版),2012,52(8):80-83.

[12]唐尉杰,彭青渝,林辉,等.军医大学生亚健康及其流行病学特征调查[J].西南国防医药,2013,23(3):347-349.

[13]袁立霞,刘刚.亚健康状态的中医药证治评析[J].中医药学刊,2005,23(3):494-495.

[14]邓小林,李航森.中医理论指导治疗抑郁症的概况[J]新中医,2005,37(12):78-81.

[15]魏凌霄.针刺治疗亚健康状态人群临床疗效观察[J].中国中医药科技,2005,12(6):356.