静坐少动女性身体活动与心血管健康风险因素的量效关系研究

董宏, 戴俊

(盐城师范学院体育学院,江苏 盐城224002)

2017年10月18日,党的十九大报告中指出,广泛开展全民健身活动,加快推进体育强国建设。这是继全民健身上升国家战略以来,又一次被提上重要议程。由此看出,国家层面对于全民健身的重视程度是空前的。而且全民健身与全民健康的深度融合也将是健康中国的崇高使命。在久坐行为所导致的健康风险中,对心血管健康和代谢综合征的危害成为流行病学领域和公共卫生领域的研究热点。由于40~49岁人群每天忙于工作,导致平时锻炼时间较少,身体活动不足的发生率较高。这一人群的久坐行为或者生活方式产生了较多的健康问题,它是造成死亡或疾病的一个主要的潜在诱发因子[1-2]。有研究表明[3],久坐方式是导致死亡和增加心血管风险的十大影响因素之一,其可以引起几乎所有疾病的死亡率。有效的运动干预能够降低多种疾病的发病风险,而且两者存在某种剂量-效应关系。基于此,针对40~49岁女性人群所存在的静坐少动行为以及心血管健康问题,探讨我国40~49岁静坐少动女性不同剂量运动与心血管健康之间的量效关系,研究在不同运动强度和运动量的共同控制下,40~49岁静坐少动女性健康效益所存在的差异,为制订40~49岁女性静坐少动者的运动处方提供实验依据。

1 研究对象与方法

1.1 研究对象 以静坐少动女性身体活动与心血管健康风险因素的量效关系为研究对象,招募静坐少动中年女性人群,要求招募对象为工作、生活规律,未参加每周至少3天、每天不少于30min的中等强度的身体活动且持续3个月以上的中年女性。从自愿参加3个月运动干预实验的静坐少动中年女性受试者中共计招募符合要求的受试者240名。

1.2 研究方法

1.2.1 文献资料法 对中国知网、Web of Science、Medline、Pubmed等数据库进行检索,中文检索词以“静坐少动”“身体活动”“心血管健康”等为主题词进行组合式混合检索;外文检索词以“Sedentary Behavior”“Physical Activity”“Cardiopulmonary Endurance”等为主题词进行组合检索,经筛选后,共查阅相关中文文献7篇,外文文献23篇,为本论文的研究做好前期理论基础。

1.2.2 实验法

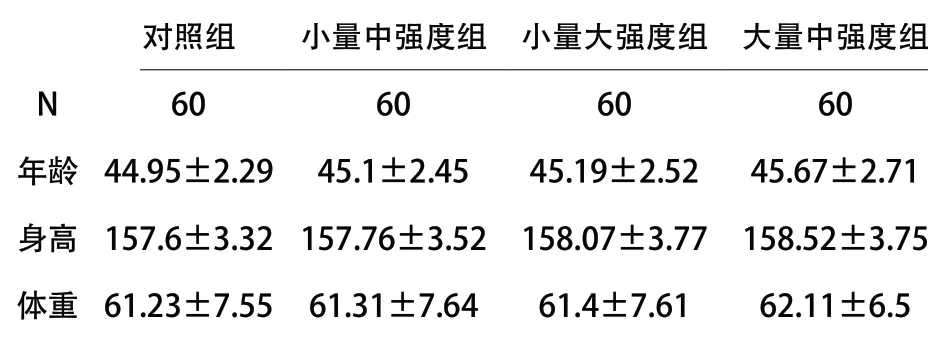

1.2.2.1 实验分组 本实验将实验对象随机分成4组:1)不运动对照组;2)小量中强度组;3)小量大强度组;4)大量中强度组(表1)。实验设计的分组依据:一方面参考国内外的研究成果以及与实验结果情况[4-7];另一方面考虑实验组别之间的可对比性,在此基础上进行设计[8-10]。即比较相同强度(40~55%)情况下不同的运动量(30min/次和60min/次)对心血管健康的影响;也可以比较相同的运动量(30min/次)情况下不同的运动强度(45~55%和60~80%)对心血管健康的影响。经统计学检验,不同组别间的基线值没有显著性差异(P>0.05)。

表1 受试者分组情况和基线水平一览N=240

1.2.2.2 运动干预方案 本研究的干预方案是针对运动量和运动强度所进行的双因素控制,并结合运动频率和易于开展的运动项目设计而成。其中运动强度包括中强度(40~55%HRR)和大强度(60~80%HRR)2种;单次运动量包括2种,即小运动量(30min/次)和大运动量(60min/次)(表2)。

表2 不同组别运动量和运动强度一览

1.2.2.3 运动过程控制 采用心率表监控运动过程中的强度变化。在实际锻炼过程中,需要受试者自己在锻炼中按照实验设计的运动强度用佩戴的心率表进行自行监控。运动量的控制:小量组每次锻炼时间达到30min,大量组每次锻炼时间达到60min,则认为完成此次运动量。

1.2.2.4 完成人数和失访人数 经过筛选有240名受试者志愿参加为期3个月的运动干预实验,经过3个月的运动干预后,各组完成情况如下:对照组43人、小量中强度组44人、小量大强度组43人、大量中强度组41人,共计175人完成干预实验,失访人数为65人。

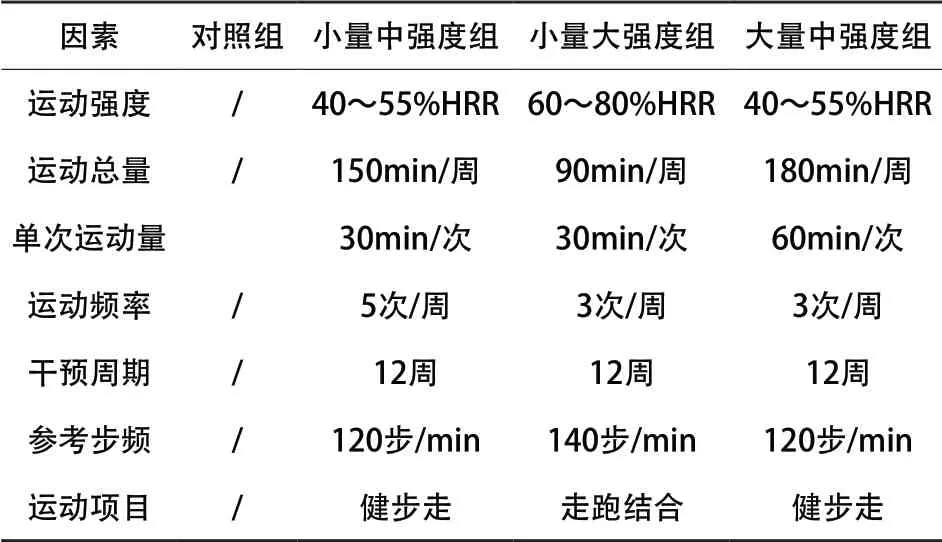

1.2.2.5 心血管健康风险指标的等级评价标准 为了判断受试者在运动干预之后的心血管健康状况,采用离差法和国际标准两种相结合的方法,对心血管健康风险各指标进行划分等级和范围,以便结合后文进行量效分析并提供依据(表3)。

表3 心血管健康风险指标评价标准一览

1.2.3 数理统计法 数据处理采用SPSS19.0统计软件包,测试结果均以均数±标准差(X±SD)表示。采用偏相关分析控制年龄因素后,观察身体活动水平和心血管健康风险指标的关系;通过二分类逻辑回归,分析身体活动与心血管健康风险因素的量效关系。显著性水平为P<0.05,非常显著性水平为P<0.01。

2 结果与分析

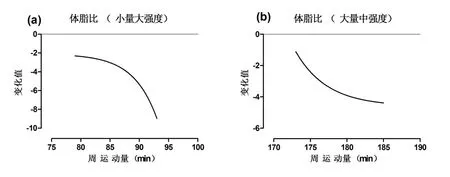

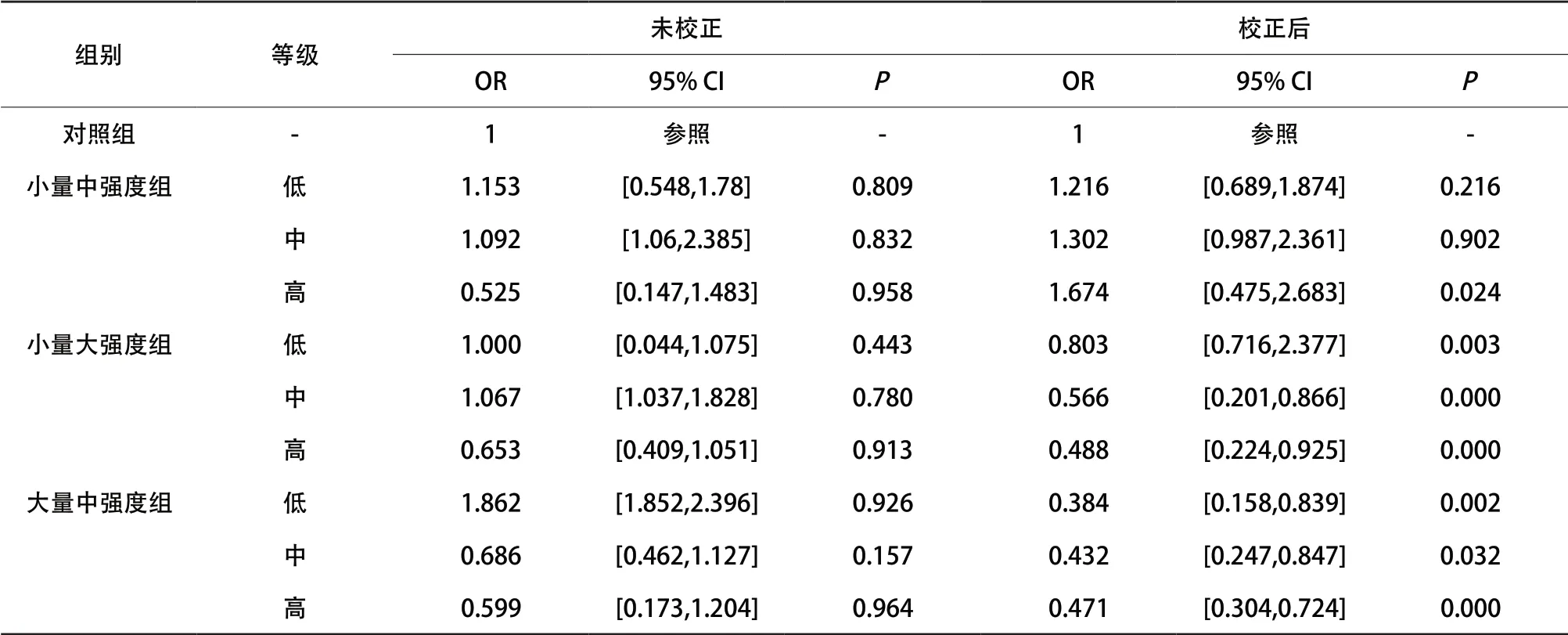

2.1 身体活动剂量与身体成分的效应关系 采用逻辑回归分析不同身体活动剂量与心血管健康风险因素的量效关系,了解随着身体活动剂量的提高,受试者心血管健康风险因素发生机率是否发生改变。通过表4可知,以对照组作为参照组,同时设定OR值为1,经回归分析发现,随着小量中强度组和大量中强度组活动时间的提高,BMI值出现降低,即肥胖机率降低(OR<1,P<0.05),但经过年龄因素校正后,仅发现在大量中强度组中的受试者BMI值呈现出下降趋势(OR<1,P<0.05)。

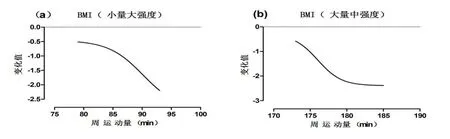

图1 身体活动与BMI的量效关系曲线

由图1可以看出,本研究所设置的3个运动组中,只有小量大强度和大量中强度运动与心血管健康风险之间存在一定的量效关系。具体表现在随着小量大强度运动对于BMI的降低呈现出平滑的下降曲线;大量中强度运动对于降低BMI的效果呈现出随着运动时间的增加而出现先下降后保持平稳的变化趋势,说明与运动量相比,强度才是影响BMI值变化的主要因素。

通过逻辑(Logistic)回归分析不同身体活动剂量与受试者体脂比的量效关系,了解到随着身体活动剂量的提高,受试者心血管健康风险因素指标中的体脂比发生机率是否发生改变。通过表5(见下页)可知,经回归分析发现,随着小量大强度组和大量中强度组活动水平的提高,体脂比呈现出下降的趋势,分别能够降低到对照组体脂比水平的0.448倍和0.471倍,表明随着运动负荷水平的提高,使得受试者肥胖或超重机率降低(OR<1,P<0.05)。

表4 身体活动水平与BMI量效关系的OR值N=175

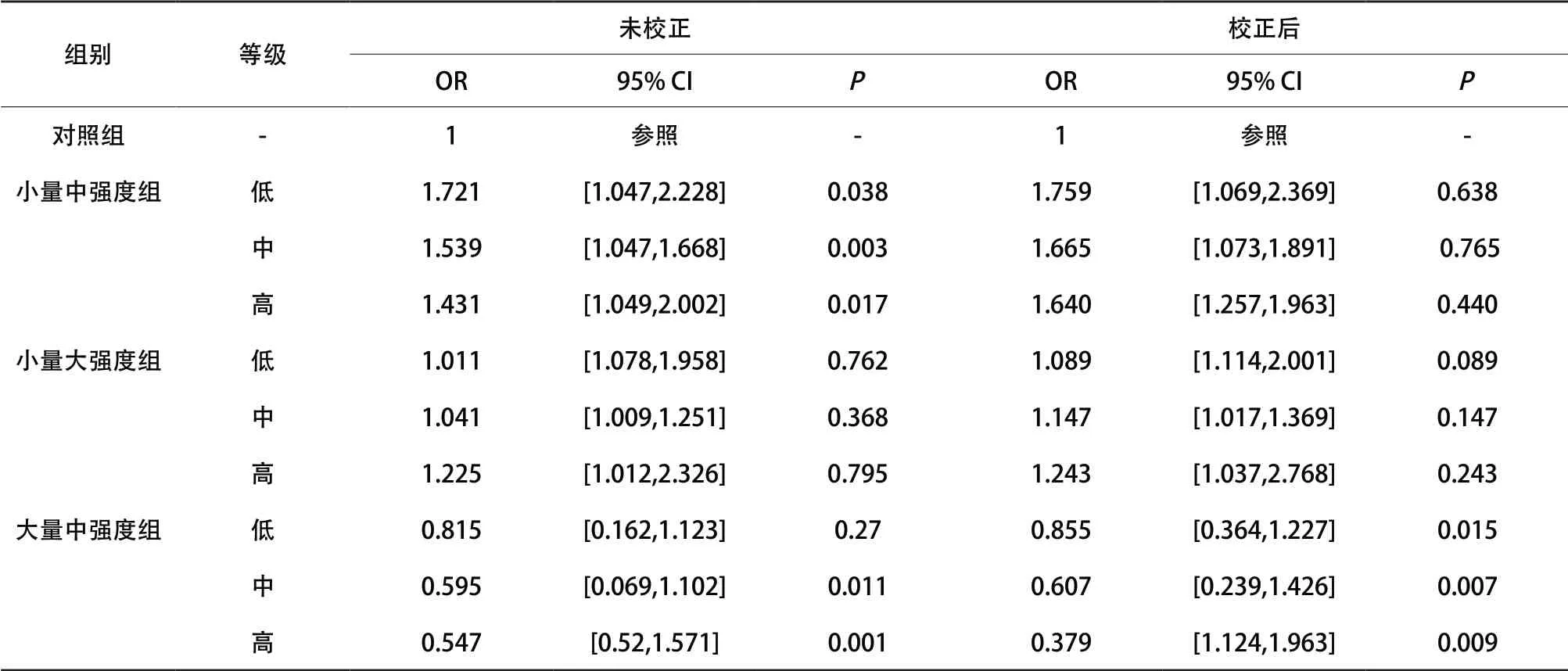

图2 身体活动与体脂比的量效关系曲线

由图2可知,体脂比在小量大强度和大量中强度运动中与运动量呈现出了量效关系,以每周锻炼的总时间为剂量进行运动干预,结果发现受试者体脂比的变化随着运动时间的变化产生了一定的量效关系,即随着小量中强度运动时间的变化,最大摄氧量的值出现增加趋势;随着小量大强度运动时间的增加,其值先出现下降平台后下降的变化趋缓;随着大量中强度的身体活动时间的提高,受试者的体脂比出现平滑的下降曲线,反映出大量或大强度对于降低肥胖风险具有重要的意义。

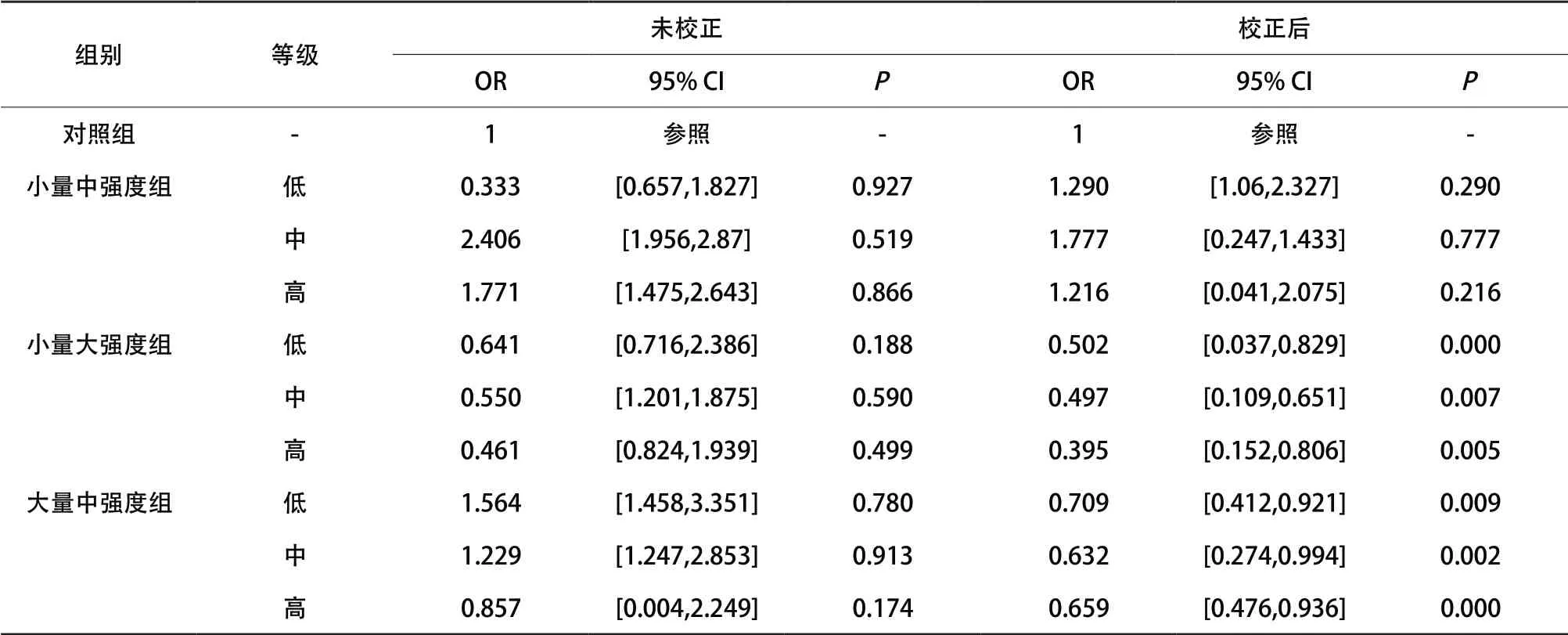

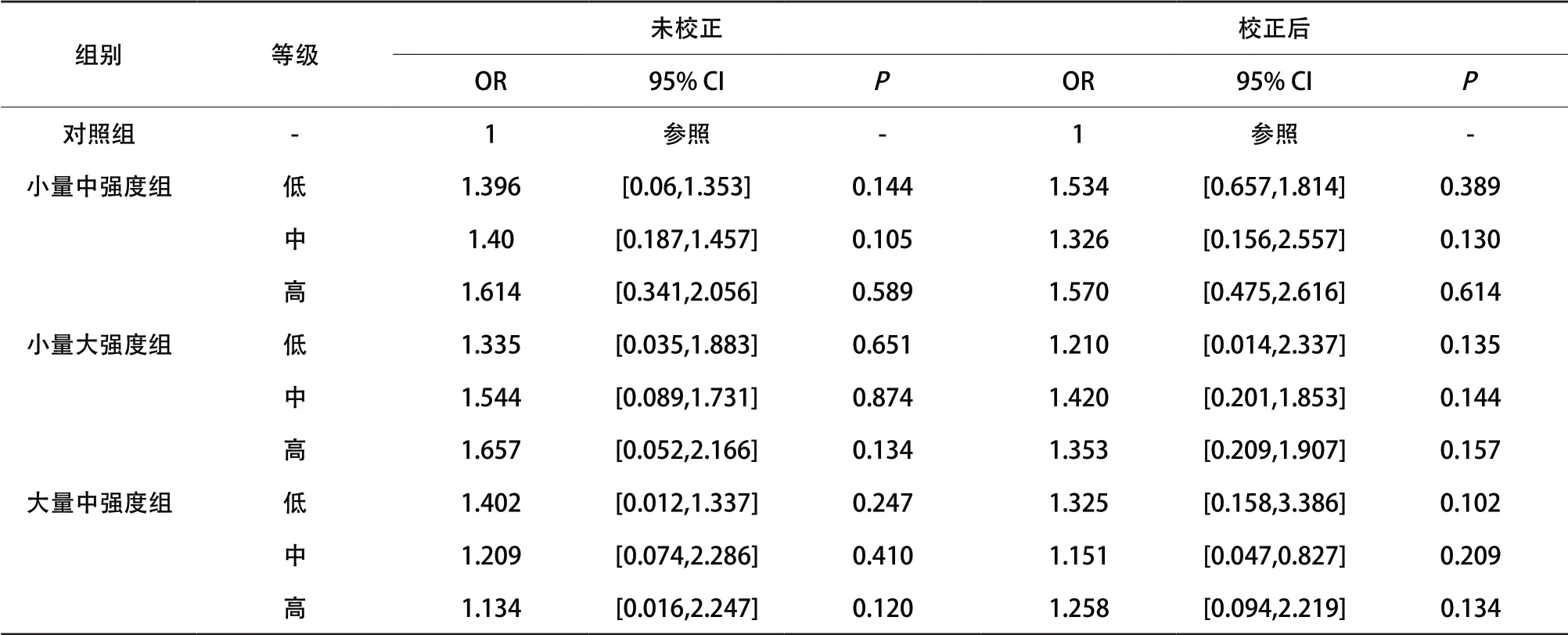

经过逻辑(Logistic)回归分析发现(表6),在没有对受试者年龄进行校正前,身体活动水平与腰臀比风险因素之间未发现显著性差异。但经过校正后发现,随着小量中强度组受试者身体活动水平的提高,腹部肥胖的改善程度不明显。小量大强度组和大量中强度组受试者随着身体活动水平的增加,其腹部肥胖机率有下降的趋势(OR<1,P<0.05)。

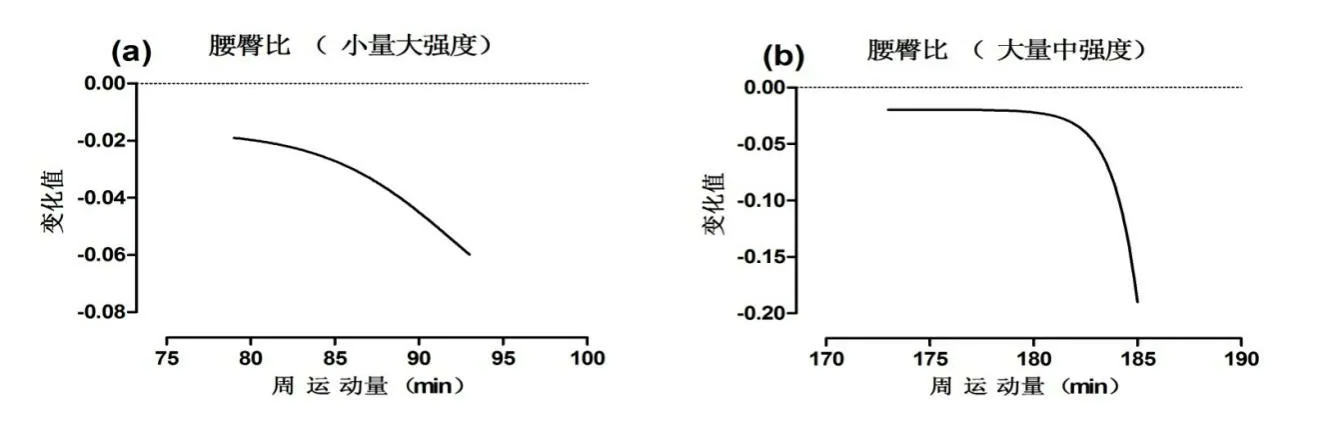

图3 身体活动与腰臀比的量效关系曲线

由图3可知,腰臀比的降低也主要以小量大强度和大量中强度的降低为主,从量效关系的曲线图上看,大量中强度对于降低腰臀比值的效果更显著。

表5 身体活动水平与体脂比量效关系的OR值N=175

表6 身体活动水平与腰臀比量效关系的OR值N=175

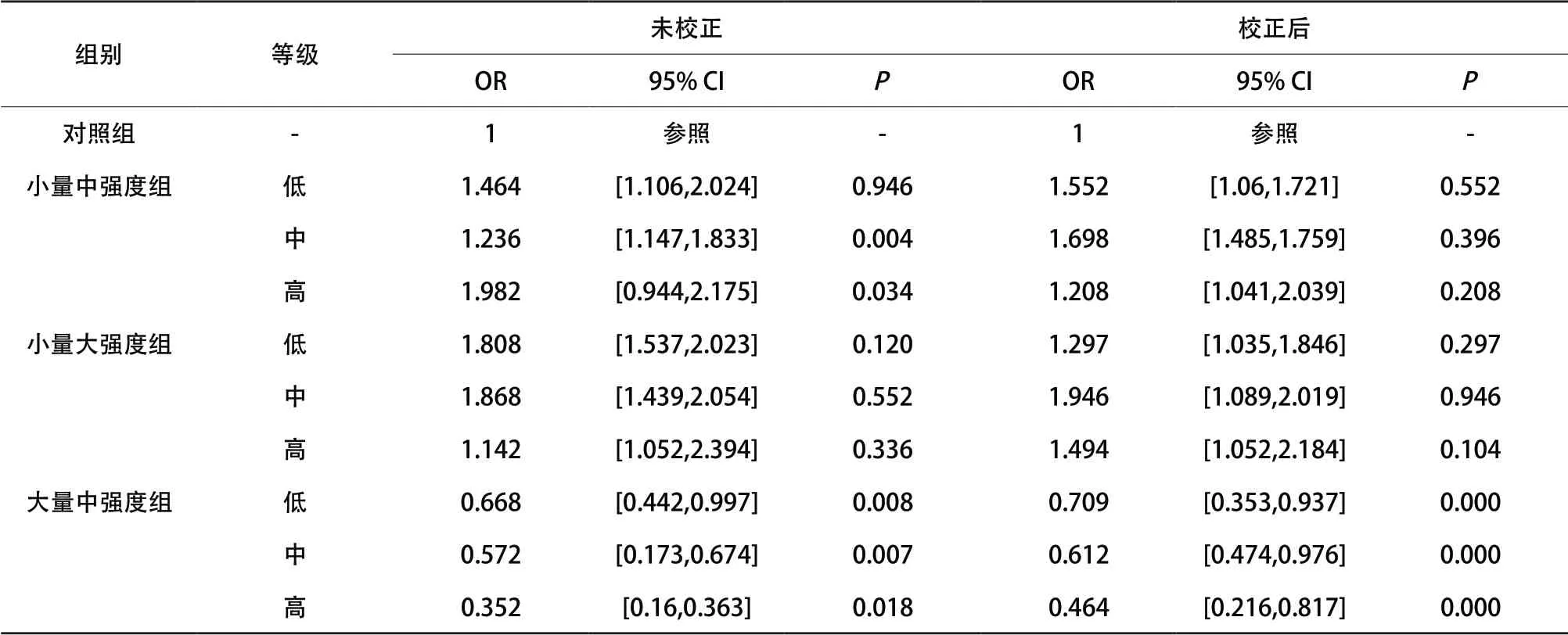

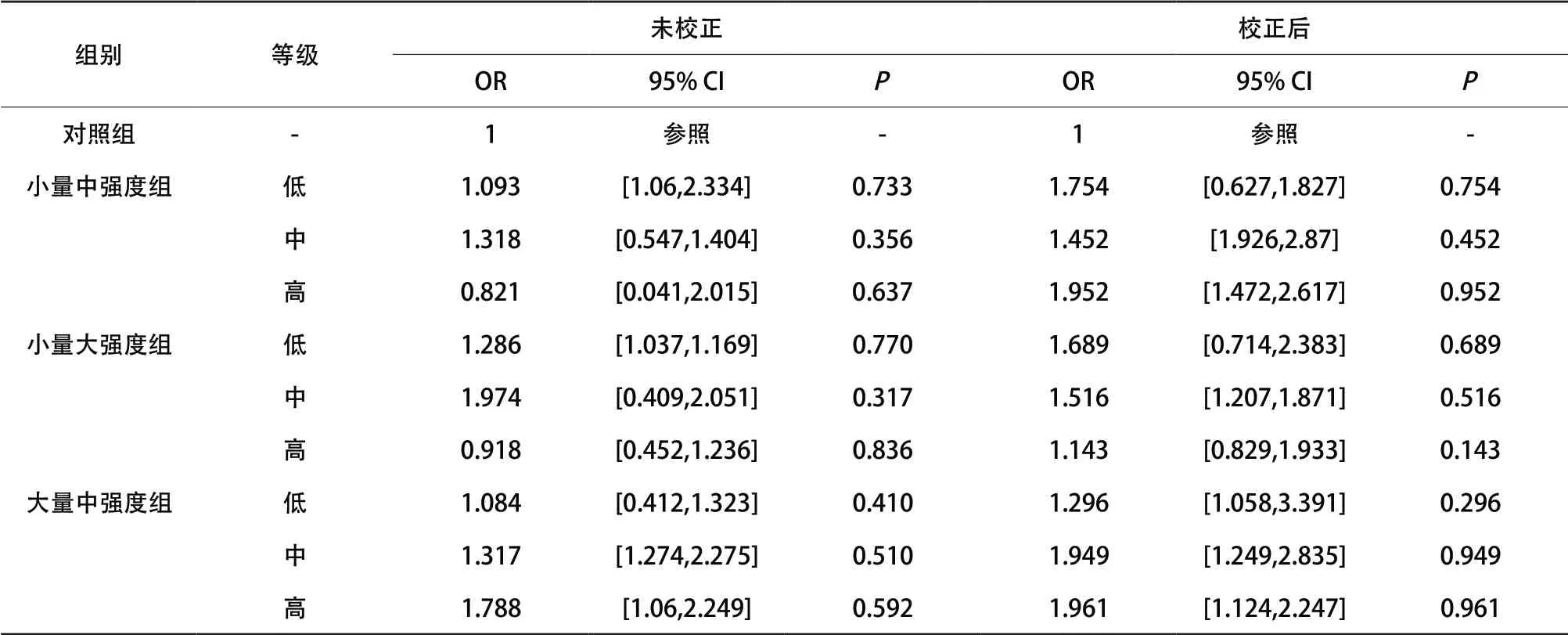

2.2 身体活动剂量与血压的效应关系 通过表7可知,不管是否经过年龄因素的校正,只有大量中强度组的受试者随着身体活动水平的提高,收缩压的OR值出现降低,大量中强度组的受试者收缩压异常增加的机率降低(OR<1,P<0.05)。

由表8可知,与收缩压类似,经过年龄校正,只有大量中强度组的受试者随着身体活动水平的提高,舒张压的OR值出现降低,大量中强度组的受试者高血压发生机表7 身体活动水平与收缩压量效关系的OR值N=175率是对照组受试者的0.591倍(OR<1,P<0.05)。

组别等级未校正校正后OR 95% CI P OR 95% CI P对照组 - 1参照 - 1参照 -小量中强度组低 1.464 [1.106,2.024] 0.946 1.552 [1.06,1.721] 0.552中1.236 [1.147,1.833] 0.004 1.698 [1.485,1.759] 0.396高1.982 [0.944,2.175] 0.034 1.208 [1.041,2.039] 0.208小量大强度组低 1.808 [1.537,2.023] 0.120 1.297 [1.035,1.846] 0.297中1.868 [1.439,2.054] 0.552 1.946 [1.089,2.019] 0.946高1.142 [1.052,2.394] 0.336 1.494 [1.052,2.184] 0.104大量中强度组低 0.668 [0.442,0.997] 0.008 0.709 [0.353,0.937] 0.000中0.572 [0.173,0.674] 0.007 0.612 [0.474,0.976] 0.000高0.352 [0.16,0.363] 0.018 0.464 [0.216,0.817] 0.000

表8 身体活动水平与舒张压量效关系的OR值N=175

表9 身体活动水平与总胆固醇量效关系的OR值N=175

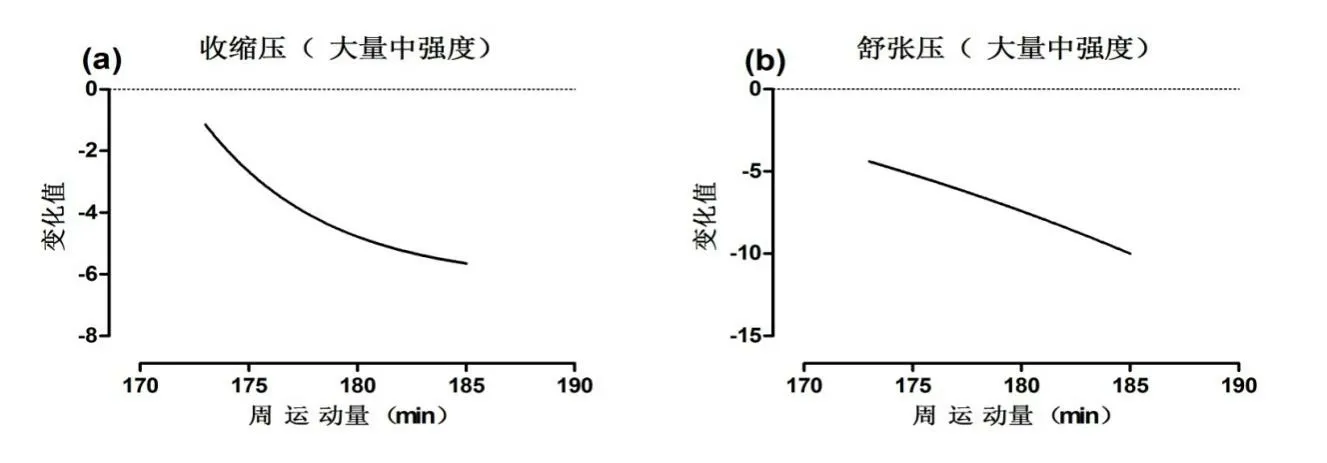

图4 身体活动与血压的量效关系曲线

由图4可知,本研究通过将血压的收缩压和舒张压2项指标进行逐一统计分析可知,在3个运动组别中,只有大量中强度组的收缩压和舒张压随着运动时间的提高出现显著的下降趋势。即大量中强度运动与血压呈现出一定的量效关系。

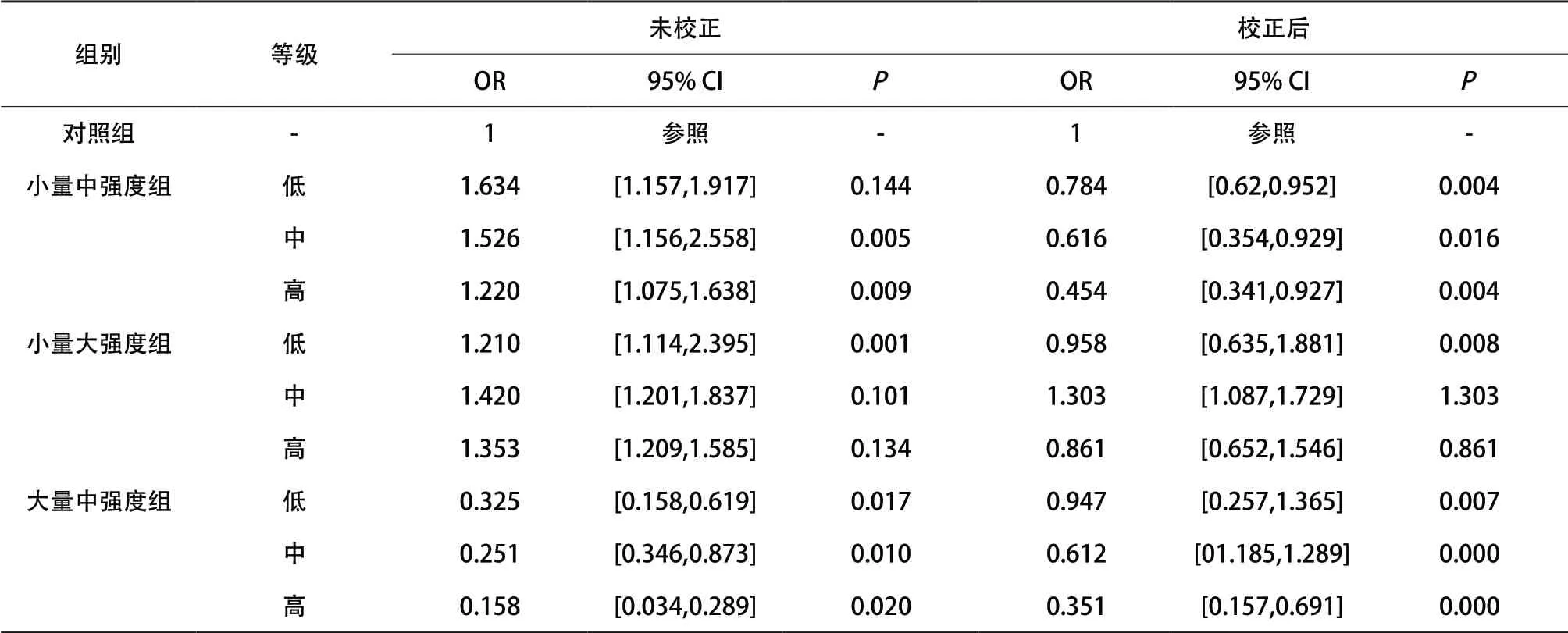

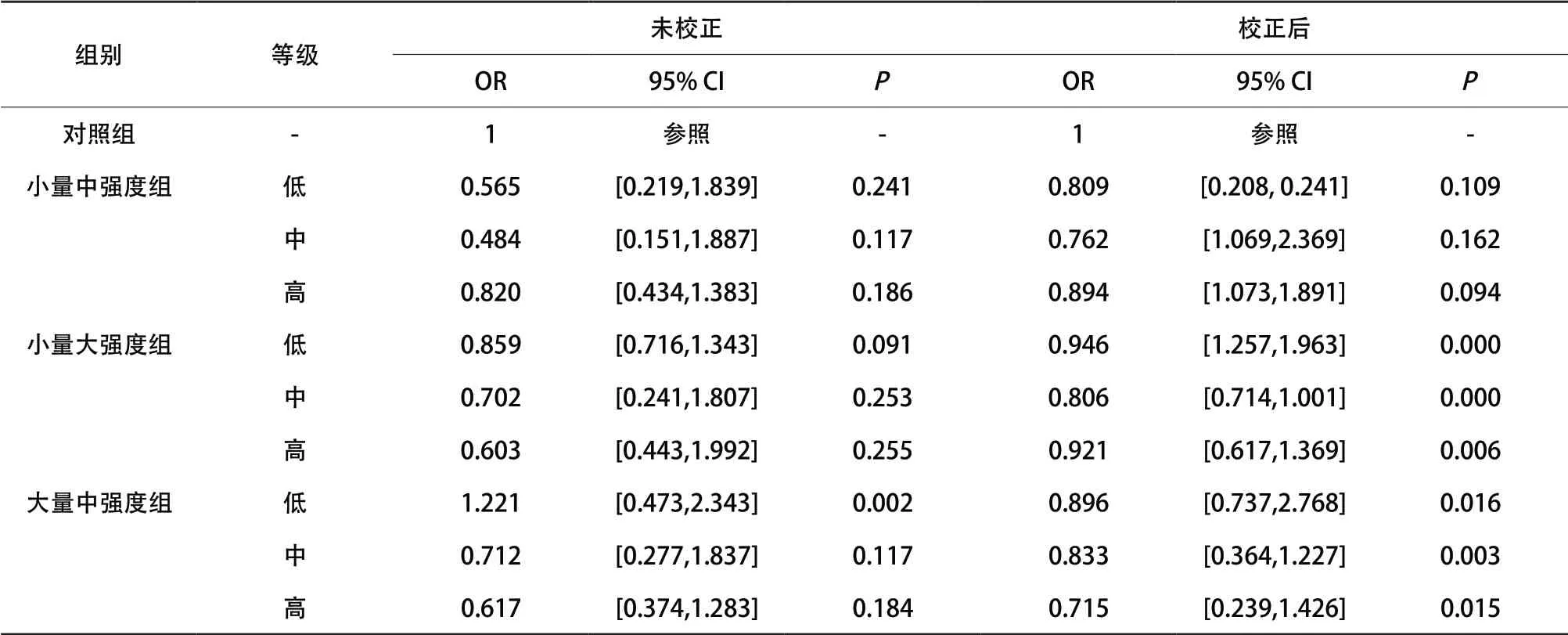

2.3 身体活动剂量与血脂的效应关系 通过回归分析不同身体活动剂量与血脂之间的量效关系,了解随着受试者身体活动水平的提高,受试者心血管健康风险因子TC异常发生机率是否发生改变。结果如表9所示,经回归分析后发现,即便经过年龄因素的校正,各运动组受试者随着身体活动水平的变化,总胆固醇比值比无差异,即受试者的身体活动水平高低与总胆固醇之间不存在量效关系(OR>1,P>0.05)。

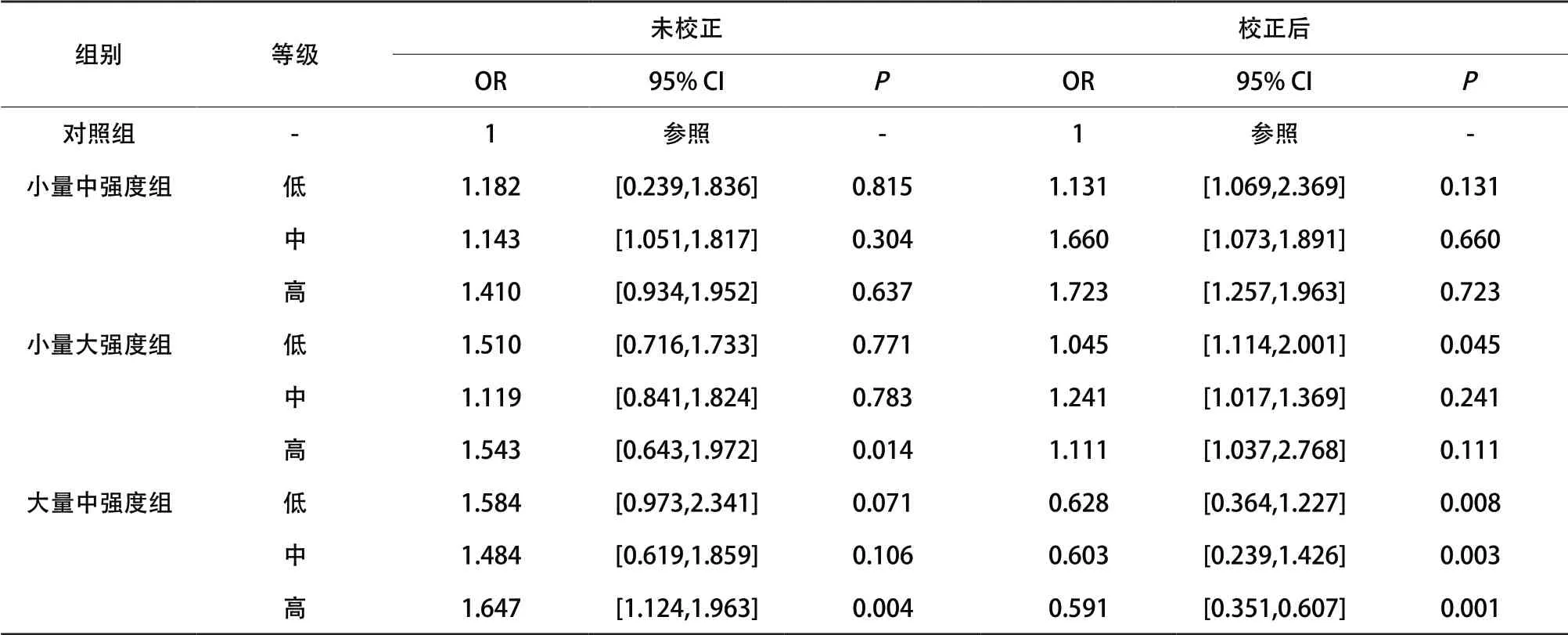

采用逻辑(Logistic)回归分析不同身体活动剂量与血脂的量效关系,了解随着身体活动剂量的提高,受试者血脂因子甘油三酯异常发生机率是否发生改变。从表10可以看出,以对照组作为参照组,设定OR值,经回归分析发现,随着大量中强度组活动时间的提高,甘油三酯异常发生机率是对照组的0.158倍。经过年龄因素校正后,小量中强度组和大量中强度组中受试者血脂异常的发生机率均呈现出降低的趋势(OR<1,P<0.05)。

通过表11可知,以对照组作为参照组,同时设定OR值为1,经逻辑回归分析发现,小量中强度组、小量大强度和大量中强度组受试者高密度脂蛋白的比值无显著性差异,即未表现出剂量-效应关系。

为了解随着身体活动剂量的提高,受试者低密度脂蛋白异常的发生机率是否发生改变。由表12(见下页)可知,经过逻辑回归分析发现,随着大量中强度组活动水平的增加, 低密度脂蛋白的OR值出现降低,即血脂异常的发生机率降低(OR<1,P<0.05)。经过年龄因素校正后,小量大强度组和大量中强度组中的受试者,低密度脂蛋白异常的发生率呈现出下降趋势(OR<1,P<0.05)。

表10 身体活动水平与甘油三酯量校关系的OR值N=175

表11 身体活动水平与高密度脂蛋白量效关系的OR值 N=175

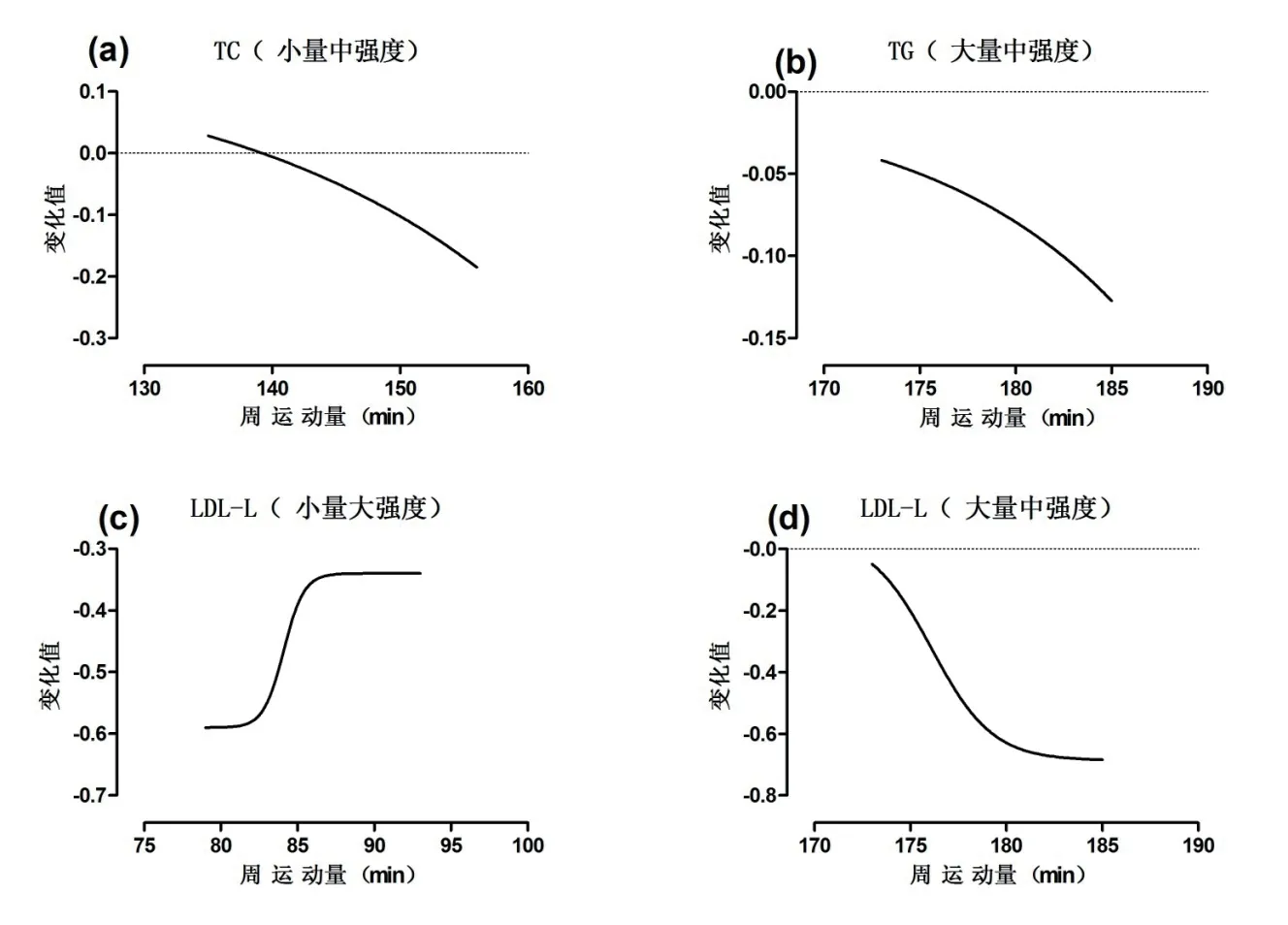

图5 身体活动与血脂的量效关系曲线

从图5可知,与国内同类研究一致,本研究通过将血脂的4项指标进行逐一统计分析可知,在3个运动组别中,只有小量中强度组的TC值、大量中强度组的TG值、小量大强度组和大量中强度组的LDL-L值与运动时间呈现出一定的量效关系。其中,小量中强度组的TC值和大量中强度组的TG值随着运动时间的提高出现降低,小量大强度组的LDL-L值先升高后保持平稳,大量中强度组的LDL-L值随着运动时间的增加呈现出一条平滑的下降曲线。

3 讨 论

3.1 身体活动剂量与身体成分的效应关系 近几年,由于物质生活水平的提高、生活方式的改变以及静坐少动静态行为等原因,每个年龄段的人群其肥胖率都居高不下,间接引发呼吸系统和心血管系统等疾病。而且也有研究证实[11],死亡率增加在很大程度上是由肥胖有关的疾病导致,而不仅仅是由营养有关的疾病所引起。因此,为了有效防治因肥胖而引起的心血管及代谢等疾病,有研究认为,中低强度的有氧运动是保持正常的身体脂肪含量最合适和必要的手段[12]。另外,中老年人随着年龄的变化,身体脂肪组织会堆积过多,而且肌肉的质量也会降低,会引起基础代谢水平的降低以及胖症、冠心病、高血压、糖尿病等慢性代谢疾病。此外,中老年女性还要经历更年期这一特殊生理周期,由于绝经所引起的雌激素降低,会造成内分泌紊乱,从而经常出现更年期综合症。有研究指出[13],中年妇女在绝经中后期,动脉粥样硬化的发生率明显升高,导致冠心病发病率相应升高。而且,雌激素的减少会影响骨的代谢,降低骨密度。为了有效地防治因肥胖而引起的心血管疾病,预防血脂异常和动脉粥样硬化,本研究通过设置3个不同运动负荷的干预方式对静坐少动中年女性进行实证研究。本研究发现,随着小量中强度组和大量中强度组活动时间的提高,BMI值出现降低,即肥胖机率降低(OR<1,P<0.05),但经过年龄因素校正后,仅发现在大量中强度组中的受试者BMI值呈现出下降趋势(OR<1,P<0.05)。通过逻辑(Logistic)回归分析不同身体活动剂量与受试者体脂比的量效关系,了解到随着身体活动剂量的提高,受试者心血管健康风险因素指标中的体脂比发生机率是否发生改变。本研究也发现,随着小量大强度组和大量中强度组活动水平的提高,体脂比呈现出下降的趋势,分别能够降低到对照组体脂比水平的0.448倍和0.471倍,表明随着运动负荷水平的提高,使得受试者肥胖或超重机率降低(OR<1,P<0.05)。本研究发现,随着小量中强度组受试者的身体活动水平的提高,腹部肥胖的改善程度不明显。小量大强度组和大量中强度组受试者随着身体活动水平的增加,其腹部肥胖机率有下降的趋势(OR<1,P<0.05)。通过以上的结果可以看到,运动对于身体成分中的BMI和腰臀比的影响受运动强度和运动量的双重影响,在本研究中只有大强度和大运动量才对其产生一定的影响,而且对于降低风险具有一定的促进作用。提示,运动干预与身体成分之间有一定的量效关系。林家士[14]通过对中年男性的研究发现,通过3个月的不同剂量的运动干预使得中年男性的BMI呈现出一定的量效关系,与本研究的结果较为一致。王琳[15]的研究结果表明,运动干预对中老年女性身体成分有明显改善作用。中老年女性体脂百分比、腰臀比指标随时间逐渐减小。其中,腰臀比由0.88±0.07下降到0.85±0.06(P<0.05)。

表12 身体活动水平与低密度脂蛋白量效关系的OR值N=175

3.2 身体活动剂量与血压的效应关系 心血管疾病是威胁大众健康的主要慢性疾病之一,从病因上分析,心血管疾病的发生事件主要是由心血管危险因素产生靶器官损害,引起心力衰竭和死亡。其中,由血压异常所引起的高血压、高胆固醇血症是目前所公认的主要心血管危险因素。就近些年来的研究方向看,很多学者都将注意力放在心血管疾病的影响因素的探索。流行病学研究结果表明,心脑血管病发病的首要危险因素是高血压,在我国成年人中有2/3血压异常的人群均与心血管疾病死亡相关。高血压的主要并发症脑卒中、冠心病占总死因的比例要超过45%,高血压已经严重危害我国成年人的体质与健康水平,成为重大的公共卫生问题[16]。另外,年龄对血压变化也是一个重要的影响因素。有横断面研究显示,中老年人的血压与年龄正相关,从35~70岁收缩压普遍增加12mmHg,而舒张压却不受年龄的影响[17]。流行病学的调查也显示[18],高血压的患病率随年龄增加而提高,而且,60岁以前男性高血压的患病率要高于女性;但在60岁以后,女性的患病率呈现出逐渐增高的趋势。

美国运动医学会(ACSM)推荐指南建议[19],成年高血压患者最好每天进行至少30min的中等强度有氧运动。进行有规律的中等强度锻炼可使轻度原发性高血压患者的收缩压下降7~10mmHg,舒张压下降5~8mmHg[20]。国外也有研究证实[21],中等运动强度的训练可使收缩压、舒张压分别下降3%和2%。大量研究表明,适宜的有氧锻炼可以使血压降低,一旦停止运动,血压又会恢复到初始水平。因此,长期坚持进行有氧运动才有助于控制血压和维持较高的心血管机能水平[22]。

本研究发现,只有大量中强度组的受试者随着身体活动水平的提高,收缩压的OR值出现降低,大量中强度组的受试者收缩压异常的增加机率降低(OR<1,P<0.05);大量中强度组的受试者随着身体活动水平的提高,舒张压的OR值出现降低,大量中强度组的受试者高血压发生机率是对照组受试者的0.591倍(OR<1,P<0.05),反映出大量中强度的身体活动水平与血压之间存在一定的量效关系。大量中强度运动产生降压的机制可能有以下几方面原因:1)大量中强度运动作用于大脑皮质和皮质下血管运动中枢,能够起到反应性过高的状态的改变,从而产生降压的效果;大运动量的运动使受试者的血管发生扩张,毛细血管密度以及数量增加,并改善血液循环和代谢效果;2)对于外周阻力也产生一定的降低作用,尤其表现在降低舒张压方面。长期规律的运动可使交感神经系统兴奋性降低,并有助于交感神经传导速度的减慢以及血浆儿茶酚胺含量的降低,使迷走神经兴奋性提高,促进外周血管扩张,改善血管内皮功能[23],使得内皮细胞的一氧化氮合酶信使核糖核酸的表达和磷酸化增多,进而增加一氧化氮生物利用度,增加前列环素/血栓素A2[24],表现为动脉弹性C1(反映大动脉弹性)、C2(反映小动脉弹性)的改善,并引起血压降低;3)运动后促进机体多巴胺、前列腺素分泌量提高,这些激素因其具有利尿和扩充血管的作用,会导致尿钠的排泄,整体上造成血容量浓缩,进一步促进降压机制的发生。大量研究证实,原发性高血压患者经过锻炼后其血浆内皮素水平明显下降,血压随之降低,两者下降趋势呈平行关系,而一氧化氮水平增高。原因在于中等强度运动提高了迷走神经张力,降低了交感神经活力,进而平衡血管收缩。具体表现在大动脉血管弹性能够得到改善,并引起血压的降低。

3.3 身体活动剂量与血脂的效应关系关于运动对于血脂影响的结论仍然存在争议。有研究认为[25],身体活动可以降低代谢综合征人群的LDL-L水平。另外,一些研究却发现,中等以下强度的身体活动与代谢综合征人群的HDL-L和LDL-L水平不存在剂量效应关系[26]。

目前,从随机对照实验的研究成果看,一定量的有氧代谢运动可以有效促进LDL-C、HDL-C水平,但是对TG作用却不相同[27]。从ACSM的推荐建议看,参加任何体育活动都比静坐少动行为方式要好,长期运动能够使总的死亡率和由心血管疾病引起的死亡率得以降低。锻炼的最佳方式为每周至少3次,每次至少30min,强度达中等以上。身体活动可以激活骨骼肌和脂肪组织内的脂蛋白和脂肪酶,进而使LDL-C与HDL-C相互平衡转移,并降低血清中的TG和游离脂肪酸水平,促进TC的分解,降低血脂;LDL-C受体活性增高,载脂蛋白B水平降低[28],富含三酰甘油的极低密度脂蛋白和低密度脂蛋白的分解加强以及脂蛋白脂酶活性提高等综合因素是运动导致LDL-C降低的主要原因,脂蛋白脂酶表达增加,卵磷脂一胆固醇酰基转移酶的活性提高等是运动导致HDL-C升高的主要因素。另外,中等强度的锻炼会使受试者的消耗增加,此时供能主要来源于肌肉的TG贮备和游离脂肪酸。由于脂质供能会随着运动时间的增加而提高,肌肉的脂肪动员速率变强,血中游离脂肪酸水平因向肌肉转运而降低,TG和脂蛋白进一步水解造成更多的游离脂肪酸产生,致使血浆TG下降。

通过回归分析不同身体活动剂量与血脂之间的量效关系,了解随着受试者身体活动水平的提高,受试者心血管健康风险因子TC异常发生机率是否发生改变。本研究发现,即便经过年龄因素的校正,各运动组受试者随着身体活动水平的变化,TC比值比无差异,即受试者的身体活动水平高低与TC之间不存在量效关系(OR>1,P>0.05)。小量中强度组和大量中强度组中受试者血脂异常的发生机率均呈现出降低的趋势(OR<1,P<0.05);小量中强度组、小量大强度和大量中强度组受试者HDL-C的比值比无显著性差异,即未表现出剂量-效应关系;随着大量中强度组活动水平的增加,小量大强度组和大量中强度组中的受试者,LDL-C异常的发生率呈现出下降趋势(OR<1,P<0.05)。从量效关系的研究发现,在3个运动组别中,只有小量中强度组的TC值、大量中强度组的TG值、小量大强度组和大量中强度组的LDL-L值与运动时间呈现出一定的量效关系。其中,小量中强度组的TC值和大量中强度组的TG值随着运动时间的提高出现降低,小量大强度组的LDL-L值先升高后保持平稳,大量中强度组的LDL-L值随着运动时间的增加呈现出一条平滑的下降曲线。究其原因在于身体活动对于肌肉组织消耗脂肪酸的能力有改善的作用,运动可以使肌肉组织中脂蛋白脂酶的活性提高。对于静坐少动绝经的中年女性宜进行中等强度、长时间、周期性、大肌肉群参与的运动。目前认为改善脂代谢的所需运动强度应该低于改善心肺功能的强度,而且相关的研究指出[29-30],体育锻炼可以对代谢综合征的甘油三酯水平产生积极影响。而且不同的运动训练类型与训练量对血液脂蛋白的影响结果存在一定的差异。

4 结 论

1)每周进行90min大强度运动或者每周进行180min中强度运动,对于降低肥胖风险具有重要的意义。

2)每周进行180min大量中强度运动对于血压的改善有一定的促进作用,而且这种阈值效应呈现出平滑的曲线关系。

3)每周进行90min的小量大强度运动或每周进行180min的大量中强度运动能够改善心血管健康风险因素水平,使心血管系统承载能力变强。

4)小量中强度运动和大量中强度运动对于中年女性血脂异常的发生机率有降低作用。具体而言,小量中强度运动有助于降低总胆固醇值;大量中强度运动有助于降低甘油三酯值,而且随着运动时间的增加,大量中强度运动与中年女性的低密度脂蛋白值呈现出一条平滑的下降曲线。