戴锦华:文艺评论的审美划分一定要找准

文 戴锦华

本文为北大教授戴锦华在西湖论坛“影视创作与中国精神”专场论坛上的发言。戴教授对于新时代中国精神、影视创作、文艺评论发表了自己的观察和观点,令人深思

大国崛起引起个体感知的变化

作为一个庞大的工业系统,一个已经开始跟社会生活、文化生活、公众心理、社会消费文化发生有效互动的这样的一个文化场域,大家都在用一种身临其境,甚至是介入整个过程之中的一种方式在讨论,和我们此前的电影评论和批评有很大的不同。所以我确实学到了东西,也感受着中国的崛起。

我一再强调,不仅中国是唯一例外的非西方国家完成工业化进程,完成经济崛起,并且现在恢复了自己作为国际大国的地位,同时意味着我们将在政治、军事、经济的国际事务当中,角色会越来越重要。

中国在这样一个全球化进程当中,其国际地位的改变,会日渐渗透到每一个人的日常生活当中。最日常的比如说,我在早年的国际旅行当中,会被人当成日本人,一旦有一点体面的消费,他们就会非常恭敬地对你用日语问候。这每次都会唤起我一种身体性的拒绝和反感。或者说你在第三世界中,他们会认为你来自红色中国,认为你携带“国际主义信

息”,或者把你当作特权阶层来对待。回到今天,中国人意味着有钱。因为有钱,你到处听到“便宜,买吧”的声音。这就是我们个体体验的变化。

随着中国走上国际舞台,我第一次参加一个国际先锋电影的论坛时,当时我只是电影学院的一个青年教员,但我却被毋庸置疑地派做中国代表。而作为一个学者,一个知识分子,一个当代

中国人,我深切地感受到,不论你愿意不愿意,你携带着中国,你分担着中国,你分享了中国,它在你的背后,它在你身体里。

从这样一个意义上说,我们是在探讨一个具有特定性、规定性的问题。

对我来说,中国精神意味着很多层面的东西,它可能是一个在国家政权意义上设定的核心价值系统,它也可能是一个民族的自我想象,是一个在实践层面上的社会共识,这种社会共识使得它自觉不自觉地成为一种个人的国族身份。

对传统文化的提炼要明确其本质和异同

当我说我是中国人的时候,我在说什么?可能是更为具体的一套道德规范、行为规范、道德伦理价值。当我们把它作为一种文化传统的时候,我们很习惯做一件事,那就是不假思索地把中国当成是有着连续的文明历史的中国。我一再强调,中国的历史在文明古国当中真的不算长,不算悠久,但是每一个中国人真的可以骄傲地说我们的历史是连续的。可这并不意味着在这个连续的漫长的历史进程当中,我们的文明、我们的文化也具有统一性。

不仅是不同的王朝、不同的历史阶段,甚至在一个王朝,一个历史阶段当中也是多元的。许多人不言自明地,把中国历史、中国文化本质化,把它表达成一个逻辑的发生、发展和延续的过程。然后同时我们又把西方文化本质化。

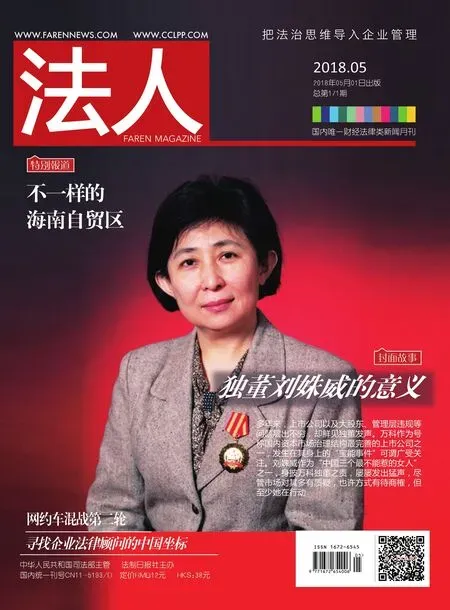

戴锦华教授在现场

我20多年一直在北京大学比较文学专业当中工作,说老实话,在我的专业当中,我听到人们这么比较,我就站起来走掉,因为是完全无效的活动,完全无意义的劳动。我们把西方本质化,同时我们不假思索地把前现代中国对照现代西方,而不是前现代中国对照前现代西方,现代中国对照现代西方。所以我说,在这个意义上我们无法抵达对于中国文化传统的再认知。我们到不了,因为我们没有走对路,没有试图开辟出我们的路或者修桥架路,让我们能够再度启动我们的文化遗产。

我曾经用过一个非常笨的修辞,叫我们需要“活着的传统”。但是其实“传统”这个词在使用的时候,它已经经历了现代化,如果它没有经历现代化,如果它是死亡的东西,它不构成我们的传统。

当我们讨论“新”的时候,我们在讨论什么

这是一个新时代,因为有太多新的东西发生。那么这个“新”究竟是什么?

明年,五四运动100周年了。在这100周年当中,我们形成了一种非常独特的中国的文化价值。我们求新,我们创新,我们追逐新,所以中国是一个敬老的国家,但是我们崇拜青年。我老了我就应该惭愧。但其实我不惭愧。

我们新时代新在哪里?我们讨论任何一个现实,使用任何一个概念都必须把它问题化。比如当我说个人、个人与社会、个人与国家的时候,你说的这个“个人”有什么特殊性?这个“个人”和美国的中产阶级和欧洲的青年人和日本的宅男宅女有什么不同?

那么我就会马上想到,我们中国的个人主义的凸显是跟独生子女政策有关联的。我们的独生子女经历了两代人,以至于丧失了此前积累的中国伦理的、亲情的、亲属的关系网络,丧失了一个最基本的社会价值基础。

同时,中国的个人主义是被消费主义所催生和实践,我们的个人要通过消费行为来实现。被网络经济、网络文化、网络社会所认可的宅男宅女,不在于它是一种文化,不在于是二次元,而是在于他们秀才不出门,全知天下事。个人不出门,我们可以自足地生活,我们可以独自而不孤独地生存。那么在这样的意义上的个人,他和国家、社会,他和集体主义、英雄主义将怎样连接?

那么我们今天的家庭观念是怎样的?家庭观念是血缘家庭还是核心家庭?是婚前财产分立还是夫妻同甘共苦?这是不一样的家,面对这样的家,我们怎么谈中国的家国文化?我觉得这些东西都是问题。

文艺评论的审美划分一定要找准

当我们做文艺批评的时候,我请大家一定要注意媒介语言。审美不是抽象的,所谓的审美判断、艺术评论一定是建筑在我们对不同的艺术媒介的把握和专业性的理解之上。

在我们今天这样的话题当中,我们要讨论的是电影。但是我请大家注意,这是数码转型完成的电影。数码电影和电视连续剧、系列网剧、网络视频、短视频,是不同的媒介。不一样的生产环境,不一样的放映条件,接受预期也不一样,决定了我们谈的不是一个东西。

我自己做了很多年的文化研究,我们可以通过不同媒介的艺术样式去捕捉社会文化、社会心理,讨论社会问题。但是一旦我们谈到艺术批评,以审美艺术为基础的文化研究或者社会批评,我们要把握媒介,我们要规定前提。

我可以通过一系列的电视剧去讨论,比如说家庭、婚姻、爱情,但是我一定要看,这是在电视连续剧当中表现的女性和家庭价值,还是在电影大片当中的女性和家庭价值,它是不是一样?如果不是一样的,还是要从媒介的不同面向来分析。

我们当然可以总结创作,但是我认为当我们作为批评者总结创作的时候,一定要警惕不要成为票房意义上的成功者的背书者。成功的偶然因素多得很,当它是偶然的时候,它就是不可复制的。我们对它的总结就不具有一个对于生产创作的更深远的指导,如果你的诉求是指导创作的话。

确实,《战狼2》连我也感到振奋,票房如此之高。那么接着《红海行动》和之前的《湄公河行动》,大家有没有注意到这三部新主旋律、产生票房奇观的电影都是同一个类型?就是动作片。

它是动作片,它的成功首先是动作片的成功,然后才是电影当中有效传递的爱国主义、英雄主义。我们就可以特别深入地去讨论观影快感,观众的接受心理和它所携带的价值,政治的意识形态等表达。否则的话,提出《红海行动》《战狼2》这样的爱国主义情节,能不能进入我们的家庭情节剧,或者青春偶像剧当中去?显然不是。

谈到媒介层面,首先是在于我们怎么去把握介质,把握介质在今天这个技术革命的时代的巨变;然后去把握它是讲什么故事,怎样讲故事;再细分为它是怎样的类型,有怎样的诉求。大资本的投入和小成本的制片,它们的可能性,它们的特征在哪里?我想这是我们作为文艺评论者、影视研究者的起跑线。我们从这儿起跑,然后再去尽可能地抵达。