Lonely Planet旅行指南“自动化出版”模式探析

林紫秋

在旅行指南逐渐被网络信息消解、冲击的大环境下,各种游记、路书、旅行文学已不再辉煌,但仍然有一些旅行图书出版商活跃在图书市场,目前统领国内旅行出版市场的多为从国外引进版权的产品,例如日本大宝石出版社的走遍全球系列,英国DK公司出版的DK目击者旅游指南系列,澳大利亚Lonely Planet公司出版的旅行指南系列等。其中澳大利亚Lonely Planet公司在中国,甚至全球旅行图书市场的占有率都名列前茅。除了Lonely Planet多年来累积的良好口碑,其先进的出版理念和生产技术也为它开拓了更广阔的市场,同时提供了更大的灵活性和更多的可能性。本文将对澳大利亚Lonely Planet公司的堪称“自动化出版”的生产模式进行解读,并探索这些先进生产方式是否有“本土化”的可能性。

一、Lonely Planet产品简介和现状

(一)Lonely Planet简介

Lonely Planet(即孤独星球,以下简称LP)是全球知名的旅行内容提供者,由托尼·惠勒(Tony Wheeler)和莫琳·惠勒(Maureen Wheeler)夫妇于1973年创立于澳大利亚墨尔本,四十多年来吸引了世界各地的旅行爱好者,从一开始吸引的背包客旅行者到如今越来越广泛的自助旅行爱好者,LP公司在旅行者心目中享有极高的声誉,其出版的旅行指南甚至被称为“旅行圣经”,Lonely Planet这两个单词也成为衡量旅行信息准确可靠与否的标准。LP公司目前有500多位员工和350多位专业旅行作者,至今共出版了20多种类型的600多种书目,在全球200多个国家和地区销售,年销售达700万册,约占全球旅行指南销量的四分之一。除了实用的旅行指南,LP公司还出品高水准的旅行读物,以激发旅行灵感为主旨,以富有感染力的影像与文字赋予了旅行读物完全不同于工具书的文艺属性。

如今LP公司每年仍会出版上百个品种的英文版旅行图书,其高效的产能也和他们的生产流程、生产技术密切相关。正如工业革命解放了大量的生产力,LP的“自动化生产”也大大降低了该公司的生产成本,让业务员工从机械性的工作中解放出来,更多地去从事创新型工作。

(二)Lonely Planet丰富的产品线

四十余年来,LP公司所出版的内容一直以旅行为核心。如今,根据旅行方式、目的地、旅行时间长短等不同的因素,其产品形成了不同系列的产品线,目前在中国图书市场销售的系列产品包括:经典蓝脊系列、IN系列、自驾系列、口袋指南系列、旅行读物系列等。其中,前四个系列的旅行指南书都是以固定模式出版,较为明显的特征包括:在系列内部拥有独立的、一致的结构和体例,尽管根据目的地的不同也会策划特别板块,略微不同于固定模板,但是全系列的结构大体是一致的。本文将以最常见、最畅销、内容结构覆盖最全面的的LP经典蓝脊系列为例进行分析。

(三)Lonely Planet经典蓝脊旅行指南的基本内容和结构

一本LP的旅行指南一般包含四大板块,并且在各旅行指南系列中都有体现,只是根据该系列的目标读者、使用方式不同而略有增减,或者有顺序上的调整。这四大板块分别是:计划你的行程、在路上、了解目的地、生存指南。

1.计划你的行程:提纲挈领地概括该目的地的必游景点、概述当地实用信息,如四季气候、货币信息、通信信息、多日(月)旅行线路规划、全年的民俗和节日活动,等等。

2.在路上:以行政区划或者旅行关联度的强弱来划分章节,例如:《美国》以不同的州来分章节,而《广东》以区域(粤西、粤北、珠三角、广州、客家地区和潮汕地区等)来划分章节。但是不管如何划分,内部结构都是稳定的。每章开篇通常为一个对页,包括“为何去”(介绍该地区亮点和特色),“何时去”(简单介绍该地区的旅行气候),“最佳住宿”“最佳餐饮”“最佳活动”等项目的榜单,以及该地区的全区亮点地图,还会在地图中标出本章节重点推荐景点的位置,并附简介。随后的文章通常以景点、住宿、活动、就餐、娱乐、饮品和夜生活、购物、实用信息、到达和离开、当地交通的顺序排列相应主题的内容,并以不同的图标、字体、题级来表示。若相应章节没有对应的内容则顺接到下一个主题内容。

3.了解目的地:该章节为背景信息章节,主要介绍目的地的现状、历史、文化、风俗、艺术、环境等非时效性(或时效性较弱)的内容。通常也会根据目的地的特点调整专题内容,例如《广东》会在常规章节之外增加饮食和雕塑专题,《马尔代夫》会增加海底生物的专题,《柬埔寨》会增加红色高棉审判的专题。

4.生存指南:通常包括出行指南、交通指南、健康指南、语言等板块,会告知读者当地的基本旅行信息,例如如何办理签证、大使馆信息、旅行目的地的电源标准、通信和网络使用的情况、是否需要接种疫苗、当地服务机构的常规工作时间、各种交通工具的基本费用和参考路线,等等。

二、指南产品的批量化、自动化生产

从第一部分的内容可以看出,LP的旅行指南书内部体系详尽、完整,框架清楚、统一,正是这种特性让“自动化出版”成了可能。LP公司自主开发了以Firefox浏览器为基础的功能强大的Christo插件,通过登录员工账号,LP的所有相关工作人员都能够在全世界任何能联网的电脑上访问其数据库中的内容,并根据不同的工作任务和权限,对内容进行审校、编辑、管理、修改等操作。

在LP生产模式中,有两大核心内容,一方面是图书的内容,即数据库;另一方面是统一的模板,即成书的大纲。这两大核心都存在于数据库中,可根据内容需求调取文字,也可根据不同的系列来选取模板。随后通过Christo的各种功能将两大部分结合起来,形成一本全新的书。

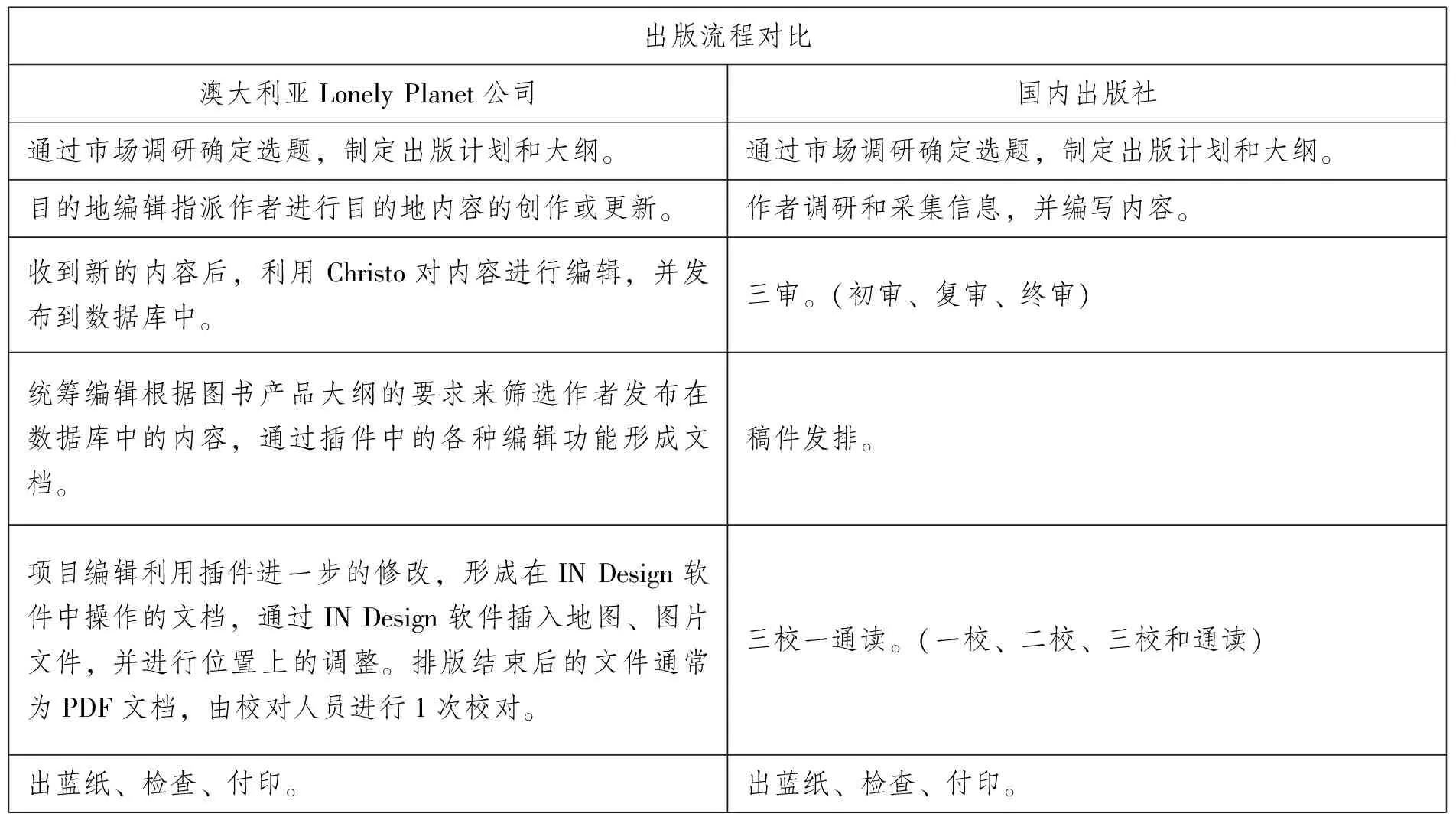

2016年初LP公司启动了全新的编辑流程,将该公司的出版流程与国内出版社常规的出版流程进行对比,可以看出制作图书的整个过程(除了第一步和最后的结果)都是截然不同的。这一改革也能看出LP公司在出版思路上的变化——以图书品种为核心转变成以内容为核心。

出版流程对比澳大利亚LonelyPlanet公司国内出版社通过市场调研确定选题,制定出版计划和大纲。通过市场调研确定选题,制定出版计划和大纲。目的地编辑指派作者进行目的地内容的创作或更新。作者调研和采集信息,并编写内容。收到新的内容后,利用Christo对内容进行编辑,并发布到数据库中。三审。(初审、复审、终审)统筹编辑根据图书产品大纲的要求来筛选作者发布在数据库中的内容,通过插件中的各种编辑功能形成文档。稿件发排。项目编辑利用插件进一步的修改,形成在INDesign软件中操作的文档,通过INDesign软件插入地图、图片文件,并进行位置上的调整。排版结束后的文件通常为PDF文档,由校对人员进行1次校对。三校一通读。(一校、二校、三校和通读)出蓝纸、检查、付印。出蓝纸、检查、付印。

在这种生产模式下,我们可以发现其丰富的可能性。作者的交稿和编辑的筛选是非常重要的两个环节。作者撰写好的目的地内容经由目的地编辑的审核后被补充到数据库中,此时产生的信息量是较大的,也是非常详细的。在出版某一个单独的产品时,由于产品体量的要求、产品性质的设定,未必需要如此详尽的信息。例如:在出版《美国》时,由于内容极多,编辑会为游客较多、影响力较大的地区和城市保留更为详细的信息,其他目的地则会酌情减少内容;而在制作《美国东部》和《美国西部》时,由于已经在选题上排除掉了大部分地区,这两个地区所属的州和城市能够分配到的篇幅自然就上涨了,读者得到同一目的地的信息也肯定比《美国》更多,那么也可以理解,出版《纽约》自然就能得到更为全面和细致的信息。正如创始人托尼·惠勒在自传中所说:“我们的《悉尼》指南可能有240 页,但在《南威尔士》指南中悉尼会有90 页的篇幅,而在《澳大利亚》指南中会压缩到60 页。”

由于编校体系和生产思路不同,同样以制作《美国》《美国东部》《美国西部》《纽约》这几本书为例,在国内,通常由作者单独撰写每一本书的相应内容,因为即便大区有所覆盖,内容和侧重点也是不同的,一个或少量的几个作者很难短时间内完成如此多的内容,编辑通常也不会将作者提供的大量文字通过各种删减和增补筛选出4本不同的书。LP的生产方式保证了作者只写一次内容(尽管这些内容是长期积累和更新的成果),并且是非常全面的内容,编辑也只需要再审核和挑选一次,便能用Christo插件自动生成排版文件,这4本书甚至可以同时制作完成。

由于出版品种的需求不同,数据库里的内容可以广泛适应各种出版方式,除了自动生成纸质书的排版文件,还可以用于生成电子指南、网络平台的内容等。在这一数据库和操作插件协助下,Lonely Planet公司完成了“先出内容、再出各种产品”的自动化生产流程,也因此得以以极少的人力在一年中出版一百余个质量较高的英文版指南品种。

遗憾的是在制作中文版旅行指南的过程中并不能使用这套系统,因为中文版指南书是由英文版成书翻译引进而来,LP的中国办公室和合作出版的中国地图出版社都没有相应的中文内容数据库,无法进行根源上的信息更新,自然也就无法自动生成“半成品”。相较于LP公司一年超过100本英文版指南的产量,国内地图出版社每年仅能出版40到60个品种不等。

三、该生产模式的优势和劣势

使用LP公司的标准化生产方式有诸多好处,例如编辑人员在一本书的成书过程中的主动性更高,编辑的工作效率也更高,一个编辑能完成的工作量远超从前;由于所有的更新都是在数据库中完成的,对追求时效性的旅行指南而言,一改全改的模式让内容方面很少出现错漏,适合对时效性有要求的出版物;在排版和格式匹配方面,由于是在系统模板中生成,错误率更低,调整和改动的工作量更小;所有的内容通过正式签约的指定作者完成,版权可靠;相应的内容得到目的地编辑的把关和审核才进入数据库,可以让处于“出版流程下游”的编辑更放心的使用数据库中的信息,不必花过多的精力去验证信息的准确性;相应减少了审校的次数,并且大多数内容是“无纸化”完成的,在环保和节能方面也更显成效。

但是目前国内鲜有出版社采取这样的方式去出版丛书和系列书籍,LP公司这种利用数据库自动生成产品的模式其实并不算什么难以学习的“黑科技”,但是构建一个如此海量的信息资源库,需要投入巨大的成本,这对于大多数出版社而言也是一个难点。此外,我国和国外出版行业的要求有所不同,三审三校的流程还是图书出版的硬性要求,保留纸质审校材料也是业内规范。因此,即便数据库中的内容和数据已经通过审核和把关,在形成文档后仍然需要多名工作人员参与到各审次和校次中去,在这方面就很难做到真正的人力解放。同时,这种数据库式的编辑方式也并不适合所有的图书,对于那些不具备结构一致性图书产品,数据库不能发挥作用。

四、LP模式对国内出版行业的启示

在了解LP公司的图书编辑生产流程之后,我们不难发现这种编辑手段非常适合模块一致、风格统一、信息变化不大的图书产品,例如地图册、旅行指南、词典、各个专业的工具书、百科丛书等。在实际操作中,形成海量的信息之后,编辑出版人员就能够在信息库中根据选题思路筛选资料,这相当于一个数据细化的过程,同样的内容经过不同的处理方式可以用于多个平台,从出版方的角度看,这在源头上降低了组稿的成本,同时内容的版权也将由出版方掌握,减少了不必要的纠纷。对出版社而言,工作的重心可能也会发生变化:定时更新内容、设计新的丛书模板,开发更有趣的呈现方式,等等。

目前,由于一些出版社在策划选题的时候并没有长远的规划,也没有投入大量的人力物力去构建相关的数据库,自然也就不能进入LP这种“自动化生产”的世界。但是这种以内容为核心的出版思路还是值得引荐和学习的。虽然只是调整了工作流程中每个“把关人”的职权范围,但是可以很明显地看出,这种出版模式为出版单位节约了大量的人力成本、生产资料成本,还能基于同一内容同时产出其他不同形式的产品。那些有能力也有计划出版丛书、系列图书的出版社,完全可以将内容收纳进数据库,一方面能够进行权威地审核,另一方面也能够保证内容远离版权上的困扰。接下来就是将能够用机器完成的机械性重复工作交给机器,把人力留给更有创造性的工作,这不失为出版行业在互联网时代寻求生机的一条重要出路。在内容越来越重要的网络时代,图书出版社跟随时代趋势主动进行思路的转型是极其必要的。