基于水资源承载力的榆林市产业结构优化研究

葛 杰,张 鑫

(西北农林科技大学水利与建筑工程学院,陕西 杨凌 712100)

水资源是人类社会发展不可或缺的基础物质资料,是人类生存之本。但近年来随着水污染和水资源紧缺问题加重,使水资源供需矛盾十分尖锐。社会经济持续增长需要充足的水资源作为保障,水资源紧缺限制社会经济增长并且使经济结构不断进行调整;同时,水资源系统也受到社会经济发展带来的巨大影响。因此,研究水资源承载力有多大并寻找水资源与经济社会发展的平衡点成为焦点[1]。李九一构建了水资源支撑指数评价模型对我国水资源可承载的经济规模进行了研究。左其亭建立了PSO-COIM模型对气候变化下塔里木河流域水资源承载力进行了研究,计算出了不同气候变化情景下的水资源承载规模[2]。赵恩国建立了基于产业结构的水资源承载力优化模型,计算出水资源可承载的最大人口规模[3]。Meriem Naimi Ait-Aoudia对阿尔及利亚水资源承载力进行了评价,对可承载人口进行了评估[4]。许多专家学者[5-10]对水资源可承载的人口规模与经济规模进行了研究,但没有将水资源可承载规模纳入到产业结构优化当中。

本文在总结前人研究的基础之上,选取重度缺水的榆林市为研究对象,通过对其水资源开发利用情况进行分析,并对其规划水平年需水量和供水量进行预测,在此基础之上计算榆林市规划水平年水资源可承载的最大经济规模和人口规模,并以其为约束条件建立榆林市多目标产业结构优化模型,得到未来榆林市三次产业结构,对榆林市社会经济发展提供指导。

1 研究区域概况

榆林市地处陕西省北部,位于东经107°28′~111°15′,北纬36°57′~39°35′之间。东临黄河与山西隔河相望,西邻宁夏、甘肃,北接内蒙古,南接陕西省延安市。地域东西长385 km,南北宽约263 km,总面积43 578 km2,占全省总土地面积的21.2%,地势由西部向东南倾斜。研究区域如图1所示。

图1 榆林市地理位置Fig.1 The location of Yulin city

榆林市属温带干旱、半干旱大陆性季风气候,年平均气温7.8~9.6 ℃。境内集水面积在100 km2以上的河流共有109条,主要有无定河、窟野河、秃尾河、佳芦河。全市多年平均水资源总量为32.01 亿m3,水资源可利用总量为12.75 亿m3,人均水资源占有量865 m3,低于全省、全国水平,属重度缺水地区。2015年末,榆林市常住人口340.11 万人,城镇化率55%;全年生产总值2 621.29 亿元,一、二、三产业增加值占生产总值的比重分别为5.5%、62.5%和32.0%。按常住人口计算,人均生产总值77 267元。

2 需水与可供水量预测

2.1 需水预测

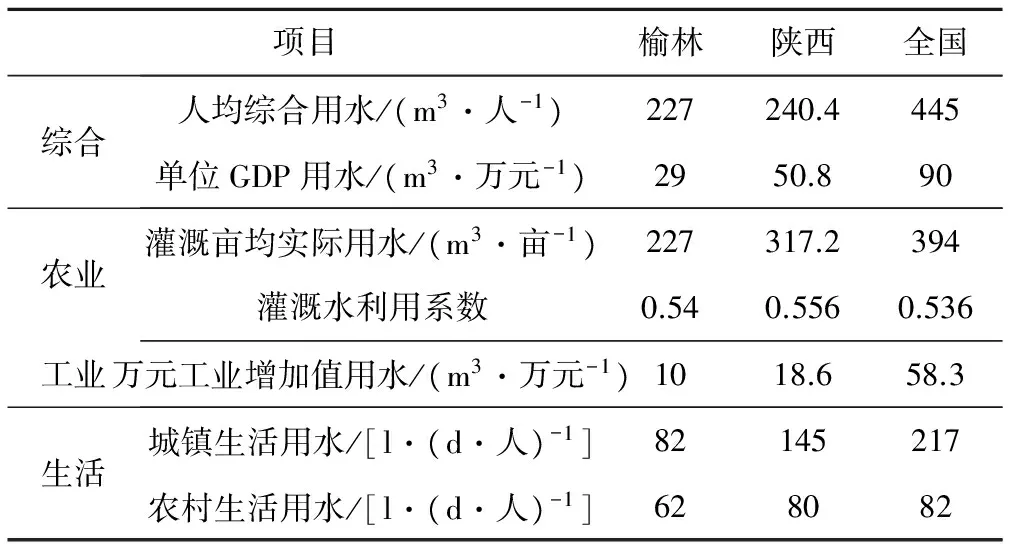

对2015年榆林市用水进行分析可知,榆林市2015年用水量为77 157 万m3,生活、生产、生态用水量占比分别为14%、84%、2%。2015年主要用水指标见表1。由表1可知,榆林市综合、生活、工业用水效率相对于陕西省以及全国处于较高水平,但灌溉水利用系数相对陕西省较低,今后应当提高农业节水水平。

结合2015年榆林市用效率以及《榆林市社会经济发展总体规划(2016-2030年)》,分别对2020年和2030年需水量进行预测,本次预测分为生活、生产和生态环境三大类。

表1 2015年榆林市主要用水指标Tab.1 Main water use index of Yulin city in 2015

注:全国和陕西省数据来源于2015年中国水资源公报。

榆林市生活用水包含城镇生活用水和农村生活用水,根据各县区经济发展水平并结合榆林市现状生活用水定额与《陕西省行业用水定额》,拟定规划水平年生活用水定额,根据榆林市发展规划确定人口发展指标,经过分析计算得到规划水平年生活需水量。

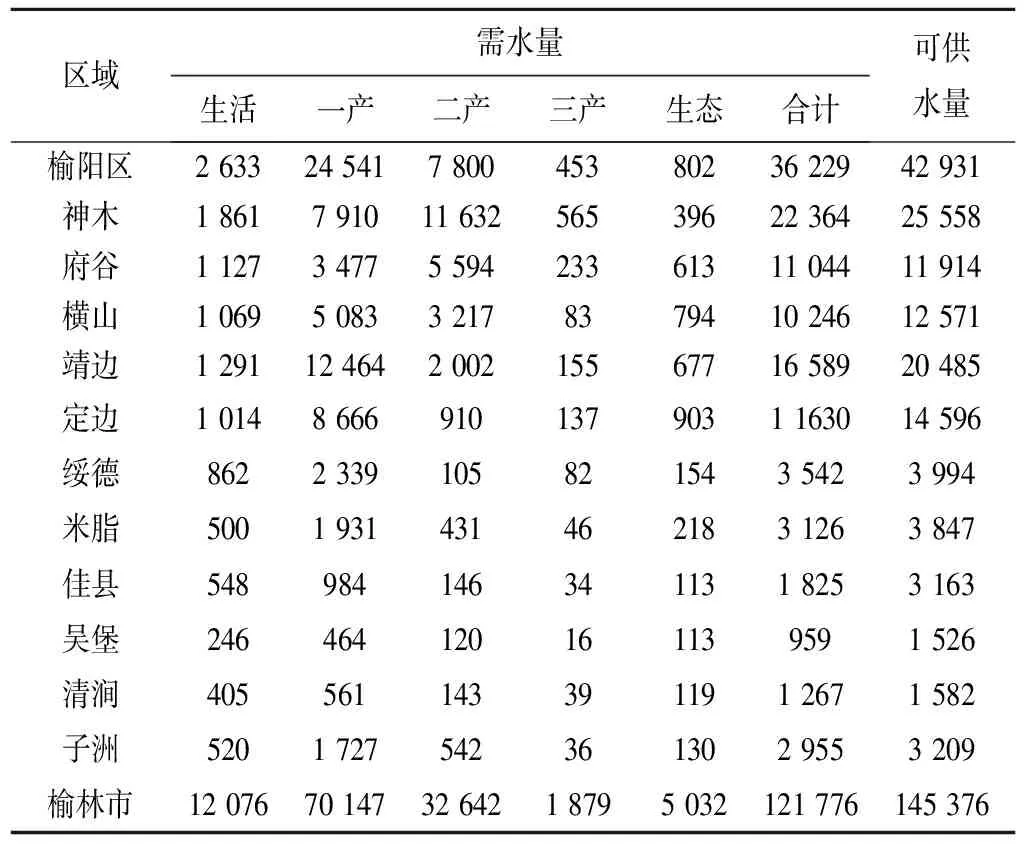

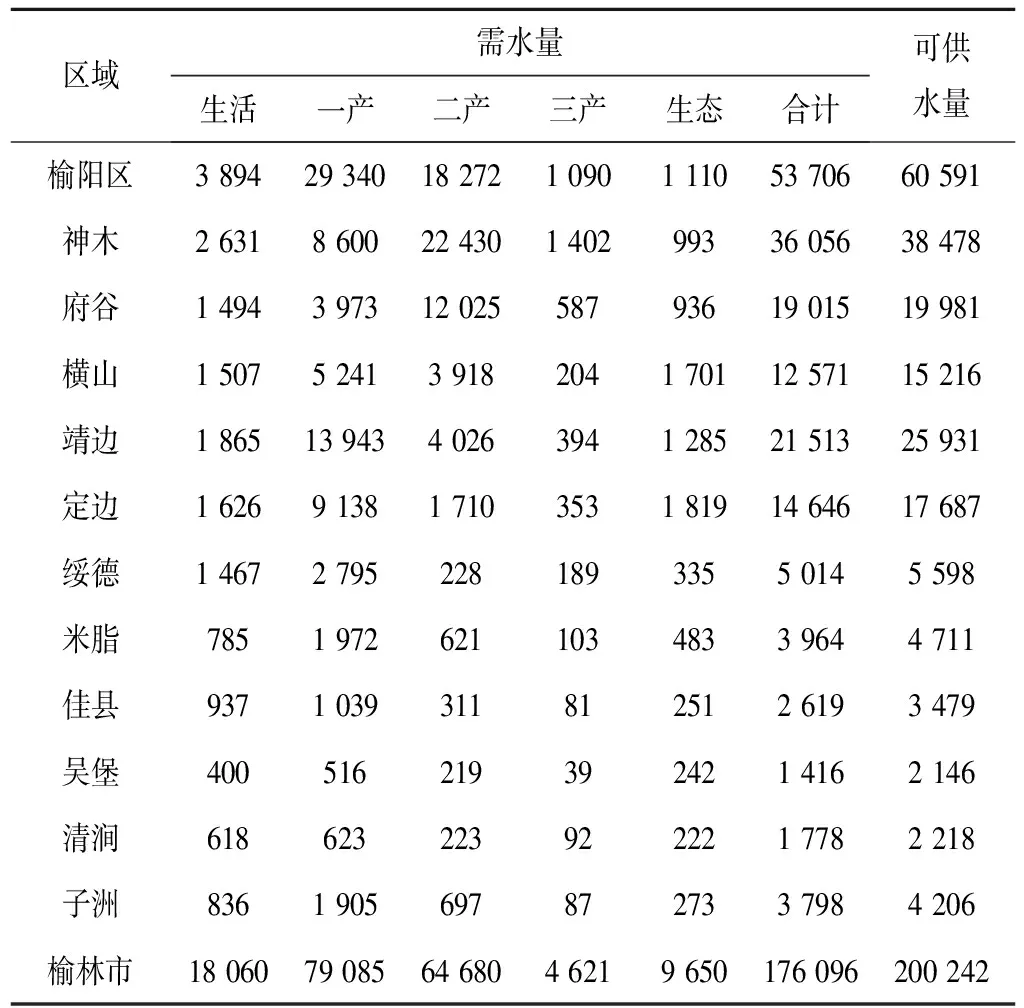

通过榆林市发展规划确定规划年有效灌溉面积、林牧渔发展规模、灌溉水利用系数等指标,采用定额法对农业用水量进行预测,根据榆林市农业发展条件,此次设计保证率为50%。第二产业包含工业和建筑业,工业需水预测根据规划年工业用水重复率确定工业用水定额,结合工业产值预测;建筑业需水和第三产业需水量采取定额法分析计算。生态需水根据人均绿地面积以及定额进行预测。2020年、2030年榆林市需水量见表2、表3。

2.2 可供水量计算

由陕西省及榆林市水利发展规划可知,2020年与2030年为了解决未来水资源供需矛盾,榆林市规划建设多项引调水工程,主要包含黄河大泉引水工程、黄河碛口引水工程、佳县泥河沟引水工程、神木万镇应急引水工程、延川引黄清涧供水工程、蒋家窑水库等15项在建及规划水源工程。考虑雨水及再生水等其他水源工程,可分析计算出P=50%时2020年及2030年榆林市各县区可供水量,见2和表3。

表2 2020年榆林市需水量与可供水量 万m3

表3 2030年榆林市需水量与可供水量 万m3

3 水资源承载力计算

3.1 产业结构与用水量相关度分析

利用相关分析理论对榆林市近10年(2006年-2015年)各产业与其用水进行相关性分析,并利用双尾检验法进行显著性检验[11]。通过计算得到榆林市各产业产值与用水量的相关系数如表4所示,并用各产业10年来所占比重的平均值为权重,计算得到三次产业产值与用水量之间的相关系数r=0.93,则参数t=7.16,取显著性水平α=0.05,tα/2=2.37,|t|>tα/2,通过显著性检验。因此榆林市三次产业产值和用水量之间具有较好的相关性,对榆林市水资源可承载能力的研究,以及水资源约束条件下的产业结构进行调整具有深刻的现实意义。

表4 产业结构与用水量相关系数Tab.4 Correlation coefficient of industrial structure and water consumption

3.2 承载规模计算

目前虽然国内外许多学者对于水资源承载力进行了研究,但是仍在不断探索当中。左其亭教授在2017年中国水资源高效利用与节水技术论坛上指出水资源承载力到底有多大(能支撑多大的社会经济规模和人口规模),这是水资源承载力问题的关键。因此在对榆林市2020年、2030年各类用水指标和社会经济指标进行预测的基础之上,利用公式(1)、(2)对水资源可承载的最大经济规模和人口规模进行预测,并将其作为产业结构调整的约束条件[12]。

(1)

(2)

式中:MGDP为可承载的最大经济规模;MPOP为可承载的最大人口规模;GDP为2020年、2030年榆林市规划发展产值;Wd为生活生产需水量;D下限为人均生活用水定额下限值,2020年以2015年为下限,2030年以2020年为下限;A上限为生活用水占比上限值,为2006-2015年生活用水量占总用水量比重的最大值;W可供为可供水量。

通过式(1)、(2)结合现状年可供水量与需水量,可计算出榆林市2015年水资源可承载的最大经济规模与人口规模分别为2 249 亿元、372 万人,而榆林市2015年实际国内生产总值和人口数量分别为2 621.29 亿元、340.11 万人,可见2015年的经济发展规模已经超出了水资源可承载的能力,现状年水资源可供水量已经不能满足经济社会发展的需求。

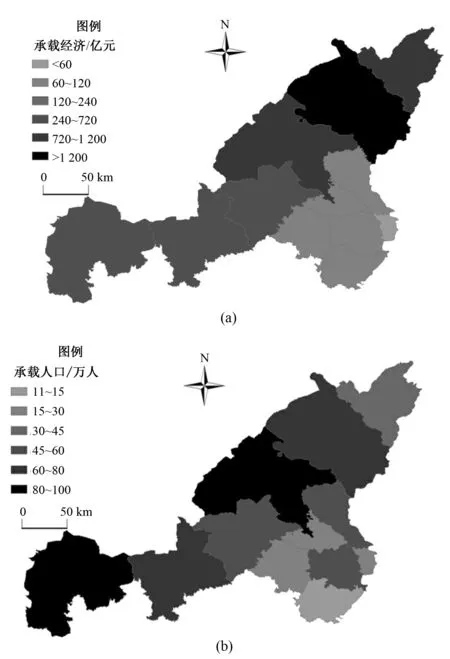

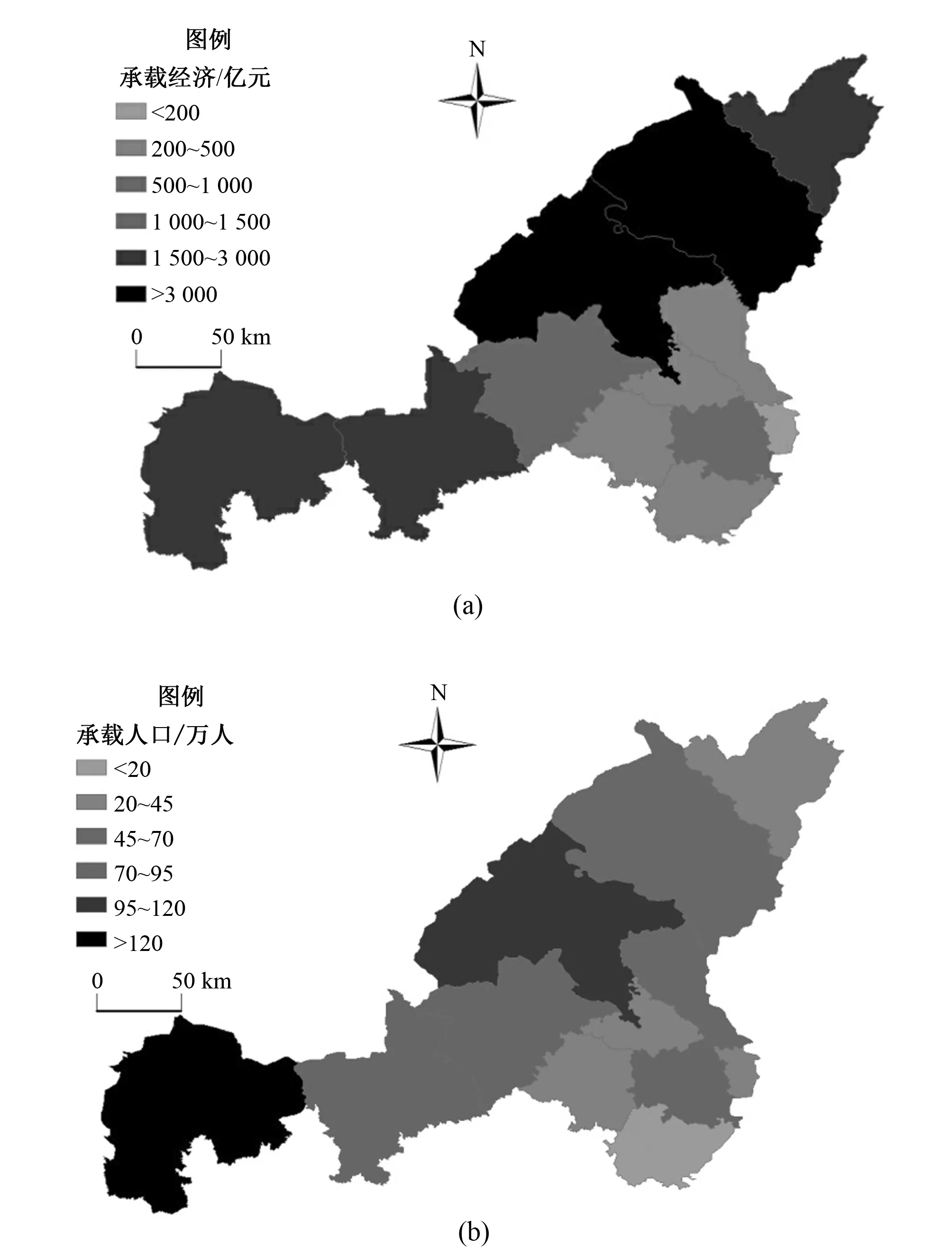

榆林市各县区2020年、2030年水资源可承载的最大经济规模和人口见表5、图2、图3。由于县域经济发展极度不平衡以及自然资源条件的差异,使得2020年、2030年北六县水资源可承载的经济规模总体上高于南六县,其中神木县承载的最大经济规模最大,2020年为1 633 亿元,2030年为3 424 亿元;吴堡县、佳县可承载的最大经济规模最小,2020吴堡县为52 亿元;2030年吴堡县、佳县分别为220 亿元、117 亿元。2020年、2030年榆林市水资源可承载的最大人口规模总体上北部六县高于南六县,北六县中定边县可承载人口规模最大,南部六县中清涧县可承载人口规模最小。

表5 2020年、2030年榆林市水资源最大承载能力Tab.5 The maximum capacity of water resources of Yulinin 2020 and 2030

图2 2020年榆林市水资源承载规模Fig.2 The water resources carrying capacity of Yulin in 2020

图3 2030年榆林市水资源承载规模Fig.3 The water resources carrying capacity of Yulin in 2030

4 产业结构调整

产业结构调整一般遵循可持续原则、协调发展原则、市场导向原则等,在统筹兼顾的基础之上,要注重水资源与经济发展的协调性,要充分考虑水资源最大可承载能力,根据水资源状况不断优化产业结构与经济发展模式。本位构建榆林市产业结构多目标优化模型,以经济规模最大和用水量最小为目标函数,充分考虑水资源条件和经济社会发展条件,对榆林市2020年及2030年产业结构进行预测。建立的优化模型及模型的约束条件如下[13-15]。

4.1 目标函数

(1)经济增长最大目标。

maxTGDP= ∑X1i+∑X2i+∑X3i

(3)

式中:TGDP为国内生产总值;X1i、X2i、X3i为第一、第二、第三产业各部门产值。

(2)总用水最小目标。

minTW=∑(Xi·Wi)+WP·P

(4)

式中:TW为总用水量;Wi为各行业用水定额;WP为人均生活用水定额;P为预测人口数量。

4.2 模型约束条件

(1)可供水量约束。

TW≤W可供-W生态

(5)

式中:W生态为生态环境需水量。

(2)国内生产总值约束。

(6)

(3)人均GDP约束。

(7)

(4)人口规模约束。

Pmin≤P≤Pmax

(8)

式中:Pmin为人口发展下限值;Pmax为可承载的最大人口规模。

(5)城镇化率约束。

(9)

式中:P城镇为城镇人口;A为城镇化率下限。

(6)单位GDP用水量约束。

(10)

式中:B为单位GDP用水上限值。

4.3 模型参数确定

在本次优化过程中,将第一产业分为农业、林业、牧业、渔业,将第二产业分为工业和建筑业。2020年国经济发展下限、人均GDP下限水平、人口发展下限值、城镇化率下限、单位GDP用水上限值为2015年实际发展水平。2020年各行业用水定额根据2015年实际用水效率以及榆林市发展规划来确定。2020年产业结构优化参数见表6。

2030年国经济发展下限、人均GDP下限水平、人口发展下限值、城镇化率下限、单位GDP用水上限值根据2020年优化结果进行计算。2030年各行业用水定额根据2015年实际用水效率,榆林市发展规划以及2020年调整结果确定。2030年产业结构优化参数见表6。

表6 模型约束条件主要参数Tab.6 Main parameters of model constraints

注:表中2030年空缺参数可根据2020年优化结果计算。

4.4 模型求解

在MATLAB里面对优化模型进行求解,运算结果如表7。从表7可知,2020年、2030年榆林市国民经济总量分别为4 860、10 659 亿元,总用水量分别为114 200、168 340 万m3。2020年GDP优化值比预测值多360亿元,2030年GDP优化值比预测值多659 亿元,但用水量却分别减少了7 571、7 742 万m3。

表7 榆林市产业结构优化结果Tab.7 Results of the optimization of industrial structure in Yulin

注:规划结果摘自《榆林市水资源综合规划》。

2020年、2030年优化的城镇化率分别为62%、71%,分别比预测值高2%、1%。2020年、2030年优化的总人口分别为349万人、387万人,分别比预测值低21万人、33万人,因此榆林市未来应当适当控制人口增长。从三产的优化结果来看,第二产业、第三产业优化值都比预测值高,但第一产业优化值比预测值低,由于第一产业用水效率较低,因此榆林市未来应当大力提升农业节水技术,不断优化第一产业内部生产结构。

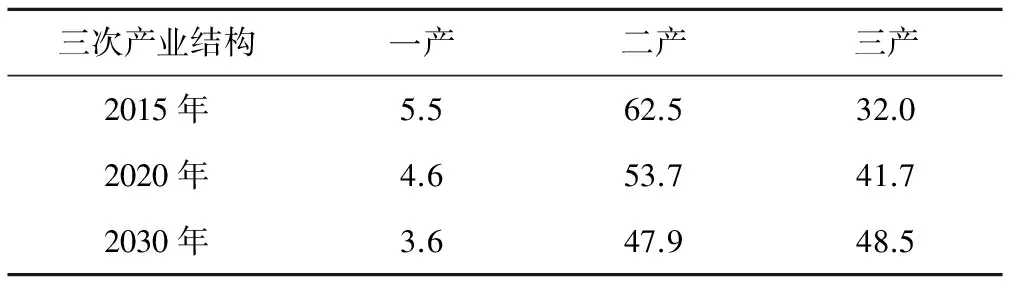

表8为现状年和规划年三次产业结构比重表。从表8可知,2020年、2030年三次产业结构比重分别为4.6∶53.7∶41.7、3.6∶47.9∶48.5。第一产业、第二产业比重逐步下降,第三产业比重逐步上升。未来为了保障国家粮食安全,榆林市应不断推进农业现代化,提升农业水资源利用效率,保证粮食产量。

表8 榆林市不同年份产业结构 %

5 结论与建议

5.1 结 论

本文在榆林市水资源和产业结构发展现状分析的基础之上,对三次产业结构与用水量进行分析,根据国内外水资源承载能力的相关理论计算榆林市水资源可承载的最大经济规模和最大人口规模,并以其为重要约束条件构建榆林市产业结构优化模型,结论如下:

(1)榆林市产业结构与用水量之间的相关系数r=0.93,通过显著性检验,相关性良好。因此榆林市产业发展对水资源有很强的依赖性。

(1)在对榆林市2020年、2030年的需水量与可供水量预测的基础之上,满足生态需水的前提下,分析计算出榆林市2020年、2030年水资源可承载的最大经济规模分别为5 528、11 924亿元,可承载的最大人口规模分别为603、744万人。

(2)以国民生产总值最大,用水量最小为目标函数,考虑水资源条件、社会经济发展水平、节水水平等约束条件,构建榆林市产业结构多目标优化模型,对榆林市2020年、2030年产业结构进行优化。结果表明,2020年、2030年榆林市国民经济总量分别为4 860、10 659 亿元,总用水量分别为114 200、168 340 万m3,产业结构比重分别为4.6∶53.7∶41.7、3.6∶47.9∶48.5。水资源能够满足用水要求。

5.2 产业调整建议

第一产业比重由5.5%下降到3.6%,但是榆林市未来经济发展与人口增长是建立在国家粮食安全的基础之上。因此,对于农业内部结构不断优化升级是非常必要的。榆林市应从资源环境承载能力和空间开发潜力角度构建新型农业开发格局,在保障基本农田面积的基础上,应当打造现代特色农业,使得农业、林业、牧业、渔业协调发展。未来应当不断优化种植结构,尤其优化高耗水作物种植结构,适度压缩玉米种植面积,提高马铃薯、小杂粮种植面积;发展特色林果产业,积极推动红枣产业;不断提高牧业产值所占比重。应当大力推动农业现代化,不断开发农业节水技术,不断增强农田水利工程建设和维护,提高灌溉水利用效率,使农业水资源高效利用。

榆林市工业主要以“能源-化工-材料”为核心,在未来榆林市工业应当不断提升生产效率和工业用水重复率,关闭污染严重、耗水量多、规模较小企业。对于煤炭产业应当进一步提高生产技术水平,推进煤炭就地转化,减少商品煤比重,发展环保型煤等。对于煤电产业,要逐步淘汰耗水量较高技术,不断提升生产效率以达到国内先进水平。

随着社会经济的发展,第三产业比重由32%提升到48.5%,因此第三产业的发展在榆林市经济发展中具有举足轻重的位置。榆林市应不断促进旅游发展,完善旅游基础设施,打造陕北特色游产业,不断加强区域合作。

参考文献:

[1] 左其亭,赵 衡,马军霞.水资源与经济社会和谐平衡研究[J].水利学报,2014,45(7):785-792,800.

[2] 左其亭,张修宇.气候变化下水资源动态承载力研究[J].水利学报,2015,46(4):387-395.

[3] 赵恩国.基于产业结构的北京市水资源承载力模型分析[J].中国社会科学院研究生院学报,2015,6(210):50-56.

[4] MeriemNaimiAit-Aoudia,EwaBerezowska-Azzag. Water resources carrying capacity assessment: The case of Algeria's capital city[J].Habitat International,2016,58 :51-58.

[5] 封志明,杨艳昭,游 珍.中国人口分布的水资源限制性与限制度研究[J].自然资源学报,2014,29(10):1 637-1 648.

[6] 党丽娟,徐 勇,王志强.陕西省榆林市水资源人口承载规模研究[J].水土保持研究,2014,21(3):90-97,321.

[7] 金菊良,崔 毅,杨齐祺,等.山东省用水总量与用水结构动态关系分析[J]. 水利学报,2015,46(5):551-557.

[8] Junfeng Yang,Kun Lei,SoonthiamKhu,et al. Assessment of water resources carrying capacity for sustainable development based on a system dynamics model: A Case Study of Tieling City, China[J].Water Resources Management,2015,29(3):885-899.

[9] 汪嘉杨,李祚泳,余 静. 水资源承载力评价的升半Γ型分布指数公式[J]. 自然资源学报,2014,29(5):868-874.

[10] 郭 倩,汪嘉杨,张 碧.基于DPSIRM框架的区域水资源承载力综合评价[J].自然资源学报,2017, 32(3): 484-493.

[11] 段春青,刘昌明,陈晓楠,等.区域水资源承载力概念及研究方法的探讨[J].地理学报,2010,65(1):82-90.

[12] 范玲雪.松花江流域水资源承载力及产业结构优化研究[D]. 邯郸:河北工程大学,2016.

[13] 陈 庆.环境、资源约束下的武汉市产业结构调整多目标优化研究[D].武汉:华中科技大学,2011.

[14] Na Li,Hong Yang,Lachun Wang,et al. Optimization of industry structure based on water environmental carrying capacity under uncertainty of the Huai River Basin within Shandong Province, China[J]. Journal of Cleaner Production.2016,112:4 594-4 604.

[15] 黄庆旭,何春阳,史培军,等.气候干旱和经济发展双重压力下的北京水资源承载力变化情景模拟研究[J].自然资源学报,2009,(5):859-870.