清末德国探险家台飞在中国西部考察活动及其地理意义

杜轶伦

(北京师范大学历史学院 北京 100875)

清末,随着大量不平等条约的签订,中国门户洞开,西方人开始深入中国内地进行探险和考察。他们路线各异,成果斐然。这其中,德人台飞(Albert Tafel)的考察颇具研究价值。他在中国西部地区进行了历时近3年的考察,对黄土高原、内蒙古高原、青藏高原东部等各具特色的地理单元的地质、地貌、动植物、社会、经济等自然和人文地理要素进行了勘察和记述,是当时德国对中国西部地区最为系统的一次考察,我国著名水利专家李仪祉就称赞台飞:“于吾华西北地质及地理,探察最力者也”[1]。

目前,学界对于清末西方探险家在中国的考察已经有相当多的研究成果,但是对于台飞在西部地区的考察,论述较少。①吴凤鸣.1840至1911年外国地质学家在华调查与研究工作[J].中国科技史料,1992,13(1):47;妥超群.汉藏交界地带的徘徊者[D].兰州:兰州大学,2012.徐近之.黄河最上游[J].地理学报,1948,15(2-4).仅对台飞在河源的考察做了论述。本文根据1914年在德国斯图加特、柏林和莱比锡出版的台飞所撰《Meine Tibetreise—Eine Studienfahrt durch das nordwestliche China,durch die innere Mongolei in das Oestliche Tibet》(共两册),②中文名为《我的西藏之旅—一次穿越中国西北,内蒙古到达西藏东部的学术考察》。结合相关英德文献,对台飞及其探险队伍的组建过程、行经路线、考察成果等方面内容进行阐述,并与同时期其他在西部地区活动的西方考察队、探险家以及中方在西部地区的考察进行对比。

一、考察的准备工作和考察目标

两次鸦片战争之后,中国的门户逐渐被打开,越来越多的西方人以探险、游历的名义前往中国西部内陆地区进行各种考察活动。列强瓜分中国的狂潮出现之后,这种考察活动就越来越频繁。根据《华裔学志》纪念台飞一文的明确记述[2]和基于《Meine Tibetreise》的分析,台飞的这次考察活动,是由其个人出资,在只有中国人陪同的情况下,独立完成的。台飞于1876年生于德国斯图加特,初学医,但对地理学很有兴趣,投师德国著名地理学家李希霍芬(Ferdinand von Richthofen)门下,接受了严格的地理学训练。1903年在李希霍芬和苏斯(Eduard Suess)的建议下,台飞加入了费通起(Wilhelm Filchner)上尉夫妇组织的旨在考察青藏高原东北部以及黄河上游河道的探险队。1905年考察结束,费通起夫妇在上海辞别台飞后返回德国。而台飞出于以下三点考虑,决定立即重返中国西部:①在刚刚结束的考察中,台飞积累了大量的经验,也对西部地区有了更多的了解。②李希霍芬建议台飞将考察重点放在黄河研究上,并给予他最喜爱的学生很大的鼓励。③德国地理学在20世纪初的扩张精神[3],以及威廉二世的“世界政策”对台飞也有很大影响。

(一)队员招募

台飞具有合格的汉语和藏语口语交际能力[4],足以满足他与西部地区民众日常交流的需求,加上整个考察过程中没有专业技术人员同行,所以其雇佣的主要是马夫、苦力、厨师等。离开上海时,只有两人跟随台飞。而探险队前往青海湖考察①出于理解的方便,我用第一次旅行来指代台飞从兰州至青海湖并返回西宁的旅程;用第二次旅行来指代台飞从西宁前往河源,并返回西宁的旅行;而用第三次旅行来指代台飞由西宁前往康巴地区,后经四川返回兰州的旅行。时,人数为7人,大部分是集中招募或由士绅举荐的。第二次旅行时,探险队有14人,108头牦牛,17匹马,一些骡子和3只狗。虽然规模庞大,但是必须指出,由于整个考察有时间长、路途远等客观因素存在,所以探险队在整个旅程中并未能一直保持如此规模,人员更替十分频繁。

(二)装备购置

台飞在决定考察之后,以上海为基地,开始从德国购置装备,包括帐篷、吸入式温度计、相机、水银气压计、膜盒气压计等绘图和观测天气所必备的物品。另外还有谭卫道(Jean Pierre Armand David)、贝勒(Emile Vasil’ievitch)、纳色恩(Arthur von Rosthorn)、斯文·赫定(Sven Hedin)等人绘制的地图以及俄国和德国总参谋部绘制的地图。值得注意的是,台飞还购置了大量枪械,他在书中写到,“无论有没有,只要我需要,而且买得起,我都会把那些武器买下来。”[5]。这种在主权国家肆意武装的行为,使考察活动颇具殖民主义色彩。

(三)考察目标

清末,在中国西部地区考察的西方考察队不少,而台飞选择以黄河为研究重点,从潼关沿黄河北干流而上,经归化城穿过鄂尔多斯盆地,向西到达宁夏和兰州的考察路线,实属首次。在关注黄河的同时,也对黄河流域的人文、自然地理景观、地质现象进行了记述和分析。《Meine Tibetreise》中指出在青藏高原附近考察以兰州为基点,[6]考察黄河上游河道,随后向西南穿越地图上的空白区域,最后直达雅鲁藏布江谷地。[7]具体为:①收集标本;②绘制地图;③进行地质勘查;④拍摄相片;⑤对沿途民俗、语言、人种差异等内容进行调查和分析。总体来说考查内容十分全面。

二、台飞在青藏地区的考察线路和区域

(一)到达青藏地区前所经路线和区域

1905年2月,台飞从上海经水路至汉口,从汉口启程,其沿途路线大致为:汉口—襄阳—老河口(3月22日)—均州—经龙驹寨转陆路到潼关—韩城(5月12日)—平阳—吴堡(6月5日)—河曲—保德(6月30日)—朔州—清水河厅(8月8日)—归化城(8月12日)—包头—榆林(9月10日)—定边—韦州堡—宁夏—兰州(11月4日)。

就行政区域而言,从汉口开始,到兰州为止,先后经过6省16府,3个直隶州,1个直隶厅;湖北省汉阳府、荆州府、安陆府、襄阳府;河南省南阳府;陕西省商州、同州府、延安府、榆林府、绥德州;山西省绛州府、平阳府、隰州府、太原府、宁武府、朔平府、归绥六厅和保德州;内蒙古伊克昭盟;甘肃省宁夏府、兰州府。从时间上看,从1905年2月底台飞离开汉口,到11月4日进入兰州,历时近9个月。

(二)在青藏高原及其附近地区所经路线和区域

台飞从兰州启程,其第一次考察路线大致为:兰州—狄道—河州—西宁—湟源—在青海湖遇袭—返回西宁。农历新年过后,台飞南下塔尔寺,后返回西宁,继而北上前往威远堡,对当地的土族进行了人种学考察。随后从西宁启程,其第二次考察路线大致为:西宁—贵德—青海南山—塔拉草原—巴彦淖尔—达连海—更尕海—鄂拉山—多罗池(6月9日)—托逊池—向北后转向西南进入柴达木盆地—巴隆—翻越布尔汗布达山(8月1日)—阿拉克湖西(8月5日)—星宿海(8月12日)—黄河河源(8月18日)—翻越巴颜喀拉山—沿楚玛尔河向西—在可可西里山和博卡雷克塔格山之间遇袭,损失几乎全部辎重(9月12日)—向东北返回柴达木盆地—诺木洪(10月6日)—都兰寺(10月23日)—经达布逊淖尔北—青海湖南—西宁。屡屡受挫的台飞于1907年1月20日由西宁出发,其第三次考察路线大致为:西宁—丹噶尔—恰卜恰—拉布寺—玉树—过金沙江—甘孜—打箭炉厅(5月3日)—章谷屯(6月12日)—懋功厅—松潘厅—索宗寺—洮州—拉卜楞寺(9月28日)—河州—兰州。到达兰州之后,考察基本结束,随后台飞经会宁—平凉—秦州—凤翔府—西安—潼关—河南府的路线返回北京。

就行政区域而言,考察队先后经过兰州府、西宁府、雅州府、理番府、巩昌府;懋功厅和松潘厅共5府,2厅。由于青海与甘肃、四川行政制度不同,故引进现代政区名称(除西宁市和海东市),以供读者大致了解。考察队先后经过青海省海北藏族自治州、海南藏族自治州、果洛藏族自治州、海西蒙古族自治州、玉树藏族自治州,共五个自治州。从时间上看,自1905年11月4日进入兰州,到1907年9月28日台飞访问拉卜楞寺,间隔近22个月。从民族分布区域而言,先后经过汉族、蒙古族、回族、撒拉族、土族、藏族等民族聚居区。(见图1)

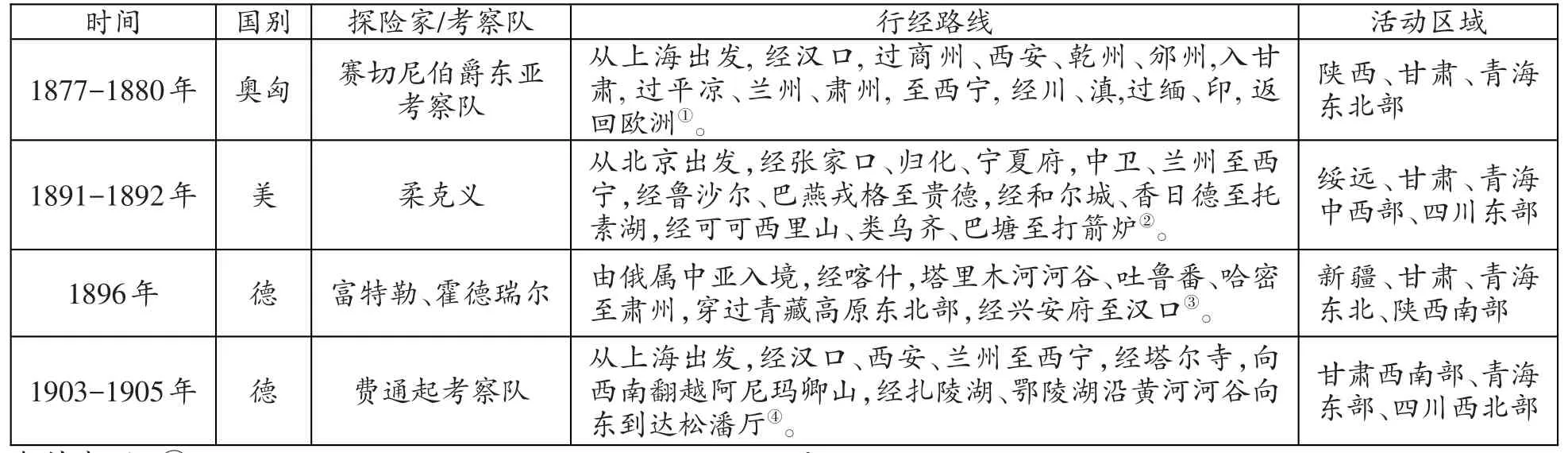

表1 台飞与其他考察队、探险家行程路线对比表

(三)与同一时期其他西方考察队、探险家考察路线、区域的比较

在台飞之前,已经有一些西方考察队或探险家在中国西部地区从事标本收集、地质勘查、地图测绘等考察活动,从考察队伍的规模来看,台飞并非最大;而从行经路线之长和考察内容的丰富来讲,台飞还是比较突出的。

就活动区域而言,以上的考察队或探险家都在中国西部地区活动过,但他们从未沿黄河北干流、归化—榆林这两条线路进行过考察;而台飞的考察除新疆以外,足迹遍布其他几个西部省份,考察显然更为全面、详细;另外三年的考察时间也较其他考察队或探险家更为充分。

就考察内容来看,费通起探险队的考察实际上是台飞对黄河考察的前奏,此次考察算是开启了台飞在中国西部地区对黄河进行勘察研究的一个序幕;而柔克义的考察给了台飞很多启发,台飞在文中多次引用柔克义的观点和结论,包括将德语、奥斯曼土耳其语和撒拉语单词进行列表分析等等;富特勒考察队的重点在地理地质勘察上;赛切尼伯爵东亚考察队对于沿途地理和商道进行了考察。总得来说,台飞的考察以黄河为纲,兼具自然特点和人文特点,更具综合性和系统性。

(四)与同一时期中方考察区域和路线的比较

19世纪末20世纪初,随着中国边疆危机的加深,众多仁人志士将他们的目光投向了中国的边疆地区,比如著名的边疆问题研究专家马鹤天先生等,将他们和台飞对西部地区的考察进行对比,可以更好地认识台飞的考察体现出的价值。

从考察缘起看,李德贻是外调新疆,途径西北;周希武则是受命对玉树的省属问题进行调查;杨希尧是因革命运动失败,避祸青海;而马鹤天是在护送班禅返藏的同时,带着一种挽救边疆危机的使命感来从事考察活动的。

从考察内容来看,李德贻对沿途所见进行了简略记述;周希武对青海的地理状况进行了较为详细的考察;杨希尧记述了青海民众的习俗和风俗,偏重于社会史;马鹤天的考察十分全面,包括民俗、历史、文化、地理等等内容。相比之下,台飞的考察内容除了涉及自然、人文地理要素之外,侧重于从外国人特有的“他者”视角,用西方地理、地质学理论和方法对中国西部地区进行观测、记录和考察,并进行论述,这是其独到之处。

表2 台飞与中方考察活动行程路线对比表

三、台飞考察的主要收获

从1905年2月至1907年9月,台飞在湖北、陕西北部和南部、山西、绥远、甘肃、青海西部和南部、四川西部进行了广泛考察,在标本收集、地图测绘、地质勘查、图片摄绘、气象观测、人文和自然地理状况的观察和记述等方面取得了重要成果。

(一)标本收集

在科考探险过程中收集标本一直是西方探险家和考察队普遍热衷的事情,台飞也不例外。在青藏高原他就收集了大量标本,但除了委托巴隆蒙古族的扎萨克运回西宁的部分标本外,由于在楚玛尔河附近遭到袭击,运力不足,被迫烧掉了离开柴达木盆地后收集的几乎全部标本,十分可惜。另外,台飞在雅砻江岸被当地村民驱赶,匆忙过江时,遗失了230支鸟类标本、50块岩石标本和一些化石,仅有部分鸟类标本幸存。过河之后,台飞还尝试进行打捞,但以失败告终。

返德后,台飞将大部分有关人种学的标本捐赠给斯图加特的林德博物馆(Linden Museum zu Stuttgart);动物标本则捐给了柏林博物馆(Museum Berlin);古人类遗存和脉岩标本由图宾根大学地理研究所保管。台飞对于当时地图上空白区域的考察,对动植物及岩石标本的收集,使学界对那里的动植物数量及分布情况有了更为深入的了解。

(二)地图测绘

作为一名受过严格地理学训练的专业学者,台飞在考察之前收集了大量曾在中国考察的前辈学人所绘制的地图。台飞本人也绘制了多幅地图来记录自己的行程和更直观的表现所见到的人文和自然地理要素,这些地图分为中国(18省)、中国西藏两部分,其中第一部分于1912年由柏林地理学会出版,共32幅,一幅比例尺为1:5000000的总路线图,和剩下的比例尺1:200000的分块详细地图。

概况图的内容是考察队由均州至西宁以及从甘肃经关中返回的路线(不包括青藏高原部分),左下角辅以此次考察的总路线图(包括青藏高原部分)。主要标出了均州、归化城、宁夏府、兰州府、西宁府等几个主要城市以及所经路线附近的几条主要河流。剩下的31幅地图(不包括青藏高原部分)为台飞所经过地区分块详细地图。自均州开始,台飞将所经地区划为31块长方形(或正方形)区域,以行进的路线为地图的中心,单独绘制了详细地图。

美国地理学会给予其高度评价:“台飞的勤奋表现在大量的实测地图上。地势的起伏——这一最重要同时也是最难表现的地理要素被非常完美的表现出来。沿着考察线路周围3到5英里都绘有实线等高线,等高线相距50米,并被涂成褐色。当地势起伏无法被观察,无法用等高线标绘的时候,就会有笔记、绘图或是照片来说明。单独着色被用于那些相距更远的地方,一般延伸至路线两侧10到15英里。考察路线上的海拔高度由大气压法测量,而一些临近点或山峰的海拔则辅以指南针准星来测定。三种类型的森林所表示的符号是不一样的;沙丘也由不同的符号标示出来,而砂质荒原在图上为淡黄色,此外还有针对沼泽和草地的特殊符号。排水沟由五种不同的蓝色符号来标识,包括灌溉水渠等等。不同规模的村镇,标识也是不一样的,标注同时还显示有多少住户。道路、电报线、墙(与长城所标识的符号不同)、传教点、寺庙、桥梁、浅滩等地理要素全都在图上有所表现,并且通过符号类型的不同使之能够容易辨别。此外,还有一个不起眼,却值得注意的地方,作者将那些考察过的和没有实地考察(特征描述)的地理单位所标识的符号严格的区别开来。”[8]

图1 台飞考察路线示意图

(三)地质勘查

台飞作为著名地理学家李希霍芬的爱徒,经过严格的地理、地质学训练,在整个考察中做了大量地质、地貌方面的勘察和研究,填补了以往考察队和探险家们考察和研究的空白。

其地质勘查主要成就有以下几个方面:①对于青藏高原冰川作用的研究,有研究者撰文指出:“以往我们对中国——西藏山系的冰川作用知之甚少,而台飞博士对于扬子江上游谷地的考察,使这一地区冰川研究推进了一大步”[9];②对于黄河的考察,例如对黄河上游大拐弯具体地理位置的确认;③对于青藏高原和地势较低的“中国低地”相邻山脉关系进行的考察等等。此外,必须指出的是,台飞是第一个探访黄河源头的西方人。

(四)图片绘摄

台飞沿途拍摄了大量的照片,并绘制了很多地图与素描图。包括藏族妇女、官员、蒙古人的肖像照片,动物以及大量的建筑照片,还有城市鸟瞰图以及建筑素描图。

《Meine Tibetreise》中收录了274幅精美图件,其中有242幅照片,3幅手绘地图,1幅彩图,7幅地质地形素描图,4幅物品素描图,2幅人物素描图,4幅建筑素描图以及11幅拓印图。242幅照片涉及人物肖像类,如船工、道士、和尚、官员、士兵、骡夫等;建筑类,如牌楼、亭楼、庙宇、民居、街道、旅馆、桥梁、帐篷等;生产生活类,如摆渡、节日庆典、舞龙、打猎、赶集、抽烟等;地质地理类,如河谷、山地、树木、瀑布、平原、雪山、风蚀化砂岩等;野生动物类,如牦牛、野驴、藏棕熊等。素描图涉及秦岭、归化城北的平原等。这些百年前拍摄的照片,直观反映了清末青藏高原、内蒙古高原、黄土高原等地的人文和自然景观,堪称珍贵的资料图库。

(五)气象观测

气象作为地球科学的一部分,与地质地貌的形成有着一定的关系。台飞每日都对气象进行观测和记录,以日记的方式保留下来。返回德国后,交给约斯特(Dr.Joester)和伍索博士(Dr.Wussow),在经过他们整理和修订之后,于1914年出版。①见Meine Tibetreise封三。而这些气象记录对于分析研究清末中国西部地区的气候有着重要的意义。

(六)对中国西部地区自然地理状况概述

台飞对于沿途的自然景观要素,包括黄土、河流、山川等观察十分仔细,并进行了详细记述,从某种程度上反映出当时我国西部地区的自然地理状况。

在黄土高原地区,人们因地制宜地利用黄土的特性发明窑洞作为住所。台飞描述到:“矗立在远处的砂石层正面显得很粗糙,十分奇怪。这一情况不仅仅是在黄河河谷,在河岸附近的峡谷也都是如此。从厚厚的黄土层或是山崖上,都可以看到无数的估测深及一米左右的洞。大片光滑的岩石好像是脱过一层皮一样。整个山体的一侧像是被十分巨大的蜂窝所覆盖,而人类的居所看起来和自然形成的洞穴一样,大部分都是真正的窑洞,它们是在两层梯地之间的黄土墙中挖成的”[10]。

台飞在保德州附近看到了名为“天桥”的名胜,“天桥峡,在州东北三十五里,上阔十二丈五尺,中阔七丈,下阔八丈五尺,共长九十丈,冬月积冰成桥,民呼为天桥”[11]。台飞从地质学角度对这一奇观进行了解释:“石灰层的存在使河水侵蚀进程缓慢,如同壶口一样,直到现在河水才冲刷出一个狭窄的如同缝隙一般的沟槽”[12]。

临县附近,山川起伏,《临县志》云:“自玉峰山西,山峦绵亘,少南五十里曰紫金山”[13]。台飞在考察后发现:“这里的山覆盖着厚厚的植被,险峻的山崖部分由花岗岩,部分由粗糙的喷出岩组成,大部分形成时间较晚”[14]。对于黄河中游河谷地形的成因,台飞也提出了一些猜想:“相对来讲黄河是比较年轻的。流速过快使得黄河没有时间将砂岩河谷拓宽,只能下切冲刷河基。我们还可以看到,水流必须下切地层,黄土覆盖下的是红土层,而厚厚的红土层呈水平状发育,覆盖在过炭质砂岩的上面。黄河河谷在地层沉积结束之前,成谷作用还未开始。因此,考虑到在旅行中收集的来源于红土层的头骨、骸骨属于亚洲上新世三趾马活动时期,这证明直到第三纪,黄河在这里并未形成今天的样子”。[15]

(七)对中国西部地区人文地理状况概述

台飞对沿途的城镇村落、民众生活、文物古迹等人文地理要素都进行了详细的观察和记述,是反映清朝末年西部地区社会经济状况的珍贵资料。

1.城镇村落

台飞在整个旅程中经过了许多城镇和村落,他对这些城镇的形态、格局等都进行了观察。比如他对于保德州的记述,“城市全景如画般美丽,坍塌的城墙和两边矗立的石塔都建在红色或是红紫色粘土泥灰岩的山坡上,中间是形状怪异的黄土,整体感觉像是来到了一座欧洲中世纪的城堡。”[16]

有时台飞也将中国城市与外国城市进行对比,比如井坪城,台飞记述到:“一个无关紧要的井坪城,比陶努斯山区的萨尔堡要大15倍,城墙也有萨尔堡的两倍高。这里是防御体系的一部分,也就是错综复杂的长城的一段”。[17]

对于区域重镇,台飞的记述就更为详细,包括城市外部的自然地理状况、内部的建筑,人口数量、经济发展水平等。例如他描述归化城:“这是一座典型的中国城市,却缺乏典型中国城市所特有的城墙风格——厚厚的,呈长方形,顶部镀锌的城墙和四座大门。这里居住着约8万居民,有着开放的市场,近300家中国公司,一二十间庙宇和六间喇嘛庙。不知是出于偶然还是某些随意的想法,这里的道路修得十分曲折。”[18]

这些记述对我们复原和研究20世纪初中国一些城市的型制大有裨益。

2.对民众生活的观察

台飞有着扎实的医学基础,这让他可以有效地处理考察过程中自己团队内部成员或者所经地区居民出现的一些急症。他在山西就曾帮助难产的孕妇接生,但在婴儿顺利出生之后,竟被孩子的父亲因为是女孩的缘故遗弃了,这让台飞颇为感慨,“如果他早知道生的是个女儿,就不会叫我了”[19],从侧面看出,当时重男轻女思想的盛行和当地民众生活在丁戊奇荒后还处于一个较低的水平。

台飞还对归化城繁荣的商业进行了描述。比如他所居住的旅馆,售卖各种便宜的商品,包括德国的香槟酒和白兰地,日本的啤酒和罐头等等,而面对琳琅满目的外国商品,当地顾客“并不会胡乱买东西,而是在购买之前确定这些东西是否物美价廉”。

[20]买家的这种购买习惯可以在1935年出版的方志中得到印证:“邑民其先多晋产,故亦多晋俗唐风之遗,首尚勤俭,迩来居城市者亦稍稍奢靡矣”。[21]从侧面看,20世纪30年代归化城经济已从战乱中恢复,并稍稍超过1905年的水平。当然台飞也记述了归化城的另一面,“当铺从早到晚都人满为患,那些从内地来到口外谋生的人们,想要在田地里做雇农,却很少找到工作,大部分只好典当他们的衣服和物品,换取为了生存而必须的一点点钱财”。[22]可以看出人口迁徙造成了当地的劳动力过剩。

3.文物古迹

整个旅行中,台飞对大量古迹进行了考察。篇幅所限,试举一例,坐落在鲁沙尔镇的塔尔寺。塔尔寺,又称塔儿寺,在《青海记》中只有很简略的描述:“塔尔寺,西宁县属,二百二十三人”[23],而在《西宁府新志》中关于塔尔寺的记载就详细多了,对于塔尔寺的由来和修葺情况作了一些介绍:“塔儿寺,在郡西南四十里,一名佛山经,纳峡之北也,剌麻(喇嘛)有红教黄教之分,此为黄教祖亭,倡黄教者名宗喀巴,产时胞衣埋此地,上生菩提树一株,往在塞外。明万历二十四年,议大修边榨,创筑新垣,周其南,入塞内。矢有银塔一,殿尾皆流金,宏敞壮丽,兹寺为特。又有飞泉前山,奇秀若罘罳马焉(古代的一种屏风,设在门外)”[24]。相比之下,台飞详细观察这里,绘制了一幅平面图,并对塔尔寺的布局进行了描述:“塔尔寺与其他藏传寺庙一样,都没有围墙。也没有特别的顺序,整个山谷都是塔尔寺的建筑。但是与其他的藏传寺庙一样,遵循一个原则,朝向东方的山坡上,布满了寺院建筑和塔。而朝向西方和西北方的山坡上只有那些属于高级喇嘛僧侣的院落、住所。各个建筑物之间都由曲折的道路相连接。为了不使人迷路,这些建筑专门被分成了几个区域”。[25]

台飞对于塔尔寺等古迹的考察和记述,为研究藏传佛寺的历史和文化提供了新的、更多的微观视角和记录,可以作为方志的补充。

此外,台飞还对沿途的民族种族、农业物产等进行了调查,限于篇幅,就不一一赘述了。

四、台飞的考察活动及其收获特点

对于此次考察,美国《地理评论》(Geographical Review)、《地理杂志》(The Geographical Journal)以及德国《地理学刊》(Geographische Zeitschrift)等均给予高度评价。《地理评论》认为:“尽管斯文赫定对于西藏地形地貌、人种和“藏南”的生活进行了出色的、成果丰富的考察,但这无法超越台飞对于中国西部和西藏地区更为全景式的考察”[26];《地理杂志》则用大篇幅梳理了这次考察,罗列了所获得的成果[27];德国《地理学刊》在肯定了考察所取得的成就之外,还赞扬了台飞勇往直前的勇气。[28]

综上所述,我们可以分析得出台飞此次考察的几个特点。

(一)考察范围大

近3年的时间,台飞途径湖北、陕西、山西、内蒙古、甘肃、青海、四川等省份,囊括黄土高原、内蒙古高原、青藏高原等中国西部各具特点的地理区域,还对之前西方考察队和探险家考察薄弱的区域以及地图中的“空白区域”进行了考察。并且在标本收集、地图测绘、地质勘查等方面有着重要收获。

(二)考察路线独特

此次考察,台飞接受了其师李希霍芬的建议,将黄河作为研究的重点,整个旅程三分之二的时间都用在与黄河有关的考察上,他对黄河中游、上游河道进行了地质勘察并对黄河中上游地区的自然、人文地理状况进行了调查和记述。这种以黄河为主要研究对象,并且取得丰硕成果的西方探险家在当时还是比较少见的。

(三)考察内容丰富

作为多角度的观察者,台飞对沿途地区的城镇村落、民众生活等方面进行了细致的调查和记录。在整个旅途中,针对不同宗教文化影响下各地居民之间相差极大的生活生产方式,台飞进行了详尽仔细的观察和记录,获得了丰硕的成果。

五、结语

1905-1908年,台飞在中国西部地区进行了长达900余天的科学考察。在考察中,进行了标本收集、地图测绘、地质勘查、图片摄绘、气象观测等科学考察活动,运用西方地理学、地质学、语言学、人类学的理论和方法,对包括自然和人文地理要素在内的地理现象进行了记述、分析和研究,并出版了著作《Meine Tibetreise》上下两册、《地图集》一套和气象观测记录一部,是清朝后期德国对于中国西部地区考察和科研成果的一次总结和创新。

从藏学研究的角度来看,台飞在青藏地区收集动植物、化石、岩石标本;记录青藏地区文化、社会和经济信息;对当地各民族进行人种学调查,为研究清末民初青藏地区的经济文化发展水平、民众生活状态等内容提供了大量的一手资料,为国内外藏学研究作出了贡献。

从历史地理角度来讲,台飞在西部地区考察中所记录的大量信息,撰写的游记以及地质考察成果,可以有效地弥补方志因体例原因所造成的不生动形象的缺陷,为研究20世纪初中国西部地区自然环境变迁和社会民族状况提供了珍贵史料。

从中西交流史的角度来说,台飞之行弥补了李希霍芬从未到过中国西北地区的遗憾,其考察成果可以进一步对李希霍芬“中国与中亚”这一研究方向提供更多的材料。从考察中我们认识到作为来华西方人的一个缩影,台飞以学术为初衷进行科学考察的同时,也有着深刻的殖民背景。综上所述,这次科学考察的学术意义和科学价值仍值得深入讨论和研究。

[1] 李仪祉.悼阿尔贝脱塔菲尔[J].陕西水利月刊,1935(3):79.[2]Paul Fickeler.Albert Tafel:1876-1935[J].Monumenta Serica,1935,1(2):497.

[3] [美]杰弗里马丁.所有可能的世界:地理学思想史[M].成一农,王雪梅,译.上海:上海世纪出版集团,2008:228.

[4] [5][6][7][10][12][14][15][16][17][18][19][20][22][25]Albert Tafel.MeineTibetreise[M].Stuttgart,Berlin,Leipzig:Union Deutsche Verlagsgesellschaft,1914:286,7,260,328,66,71,69,79,71,84,87,72,89,89,212.

[8] Bulletin of the American Geographical Society[J].American geographical society,1913,45(11):878.

[9] Emil Trinkler.The ice age on tibetan plateau and in the adjacent regions[J].The geographical journal,1930,75(3):32.

[11] [清]王克昌.中国方志丛书·华北地方·第四一四号·保德州志[M].台北:成文出版社,1976:159.

[13] 胡宗虞,等.中国方志丛书·华北地方·第七十二号·临县志[M].台北:成文出版社,1968:212.

[21] 郑裕孚.中国方志丛书·塞北地方·第十号·归绥县志[M].台北:成文出版社,1968:187.

[23] [清]康敷镕.中国方志丛书·西部地方·第廿二号·青海记[M].台北:成文出版社,1968:108.

[24] [清]杨应琚.中国边疆丛书第二辑·西宁府新志[M].新北:文海出版社,1966:501.

[26] Cyrus.C Adams.a scientific journey in the Hwangho Region of China and Tibet[J].Geographical Review,1920,10(6):425.

[27] W.R.Carles.Dr.Tafel's Travels in Tibet[J].The Geographical Journal,1916,48(2):159-165.

[28] Machatschek.Buecherbesprechungen[J].Geographische-Zeitschrift,1915:651-653.