文化云模式下的侨批档案保护

——以梅州客家侨批为例*

李建伟

1 侨批与梅州客家侨批

1.1 侨批的价值

侨批又称“番批”“银信”,专指海外侨胞通过民间渠道及金融邮政机构寄回国内、连带家书或简单附言的汇款凭证,是一种“银、信合封”的特殊邮传载体[1]。2013年6月,福建、广东联合推荐申报的“侨批档案”成功入选联合国教科文组织《世界记忆名录》,其中来自广东省梅州市的侨批约2万件[2]。梅州侨批以文献时间跨度长、资源类型多样的特点在我国侨批档案中占有重要地位。

侨批源于民间,流转于民间,是典型的“草根”档案文献。在相当长一段历史时期,侨批是连接海外华侨与国内侨眷血脉之亲的生命线,较真实地反映了不同历史时期华侨的生存发展状况、国家的社会经济情况、百姓的生活点点滴滴,其“草根”性较好地起到了佐证、补充地方历史文献档案资料的作用,成为研究近代华侨史、移民史、金融史、邮政史、国际关系史、文化史等的珍贵史料,国际汉学大师饶宗颐曾赞誉侨批“海邦剩馥,媲美徽学”。

1.2 梅州客家侨批

广东省梅州市是著名的“华侨之乡”,产生的侨批原本数量较多,但历经百年社会变迁及历史政治运动等,大量侨批已遭损毁、匿迹。目前广东省档案馆藏有梅州侨批约1613件;梅州市中国客家博物馆藏有约6803件;梅州市侨批档案馆藏有近万件,其余散存民间或由个人机构收藏。档案机构对留存的侨批档案的抢救保护困难重重,这是因为:其一,侨批的征集保护受人力、资金、技术等制约,有时征集还需要当地文化部门协调沟通,以取得主人的理解与支持,抢救保护工作非一朝一夕能完成。其二,有汇款必有书信,华侨在汇款时均会留下“家信”讲述家事以及备注汇款,因而侨批的内容多带私密性,很多的主人往往考虑保护家族的隐私而不愿随意示人。其三,民间对侨批的早期收藏源于集邮,收藏者只收藏邮票或批封,被遗失的批信难于找回,一定程度上破坏了侨批的完整性。随着申遗成功,民间慢慢了解侨批价值,侨批成为民间收藏的热品,有些藏家以增值为目的,不愿意将侨批捐赠或公卖。但也有部分收藏家愿意将私藏予以公开,如梅州市侨批民间收藏家魏金华说:“我喜欢侨批,关键是要抢救它、保护它。”他捐赠了大批侨批档案给广东省档案馆、中国客家博物馆永久珍藏。

侨批档案是客家地区弥足珍贵的史料,需坚持不懈地开展普查、征集工作,不断提升百姓对侨批档案的收集与保护观念,将民间收藏的侨批纳入政府档案部门的业务管理范围,加强保护指导。针对因受纸质易损以及收藏单位管理保护等因素限制,用户对各级档案机构珍藏的侨批原件不便查阅的状况,应探索运用信息技术实现侨批的数字化保护,推动社会共享,方便学术研究。为此,需运用信息技术,以互联网为媒介将分散的用户资源(尤其是侨批文献、相关图片及视频资料等)聚合起来,构建专业便捷的客家侨批“文化云”,实现珍贵客家侨批的数字化利用与学术研究相交融。

2 客家侨批记忆“文化云”构建

2.1 侨批“文化云”技术构架

“文化云”系统整体框架如图1,在层次上划分为数据存储层、数据处理层、应用层三层,利用B/S模式实现资源获取、数据管理、资源共享发布等业务应用。

图1 客家侨批“文化云”系统框架图

(1)数据存储层。主要为应用层提供数据服务,知识库资源主要存储在关系数据库中。数据库的数据也可以采用开放性、通用性强的R D F(资源描述框架)格式进行编码,编码后的R D F数据将被存储在专用的R D F存储库中而非关系数据库中,方便数据在异构系统间的传输和互操作,满足互联网环境下数据开放共享的需求。

(2)数据处理层。主要进行侨批资源的协作加工处理、数据交换与提取应用等,如完成对侨批数字化资源的建设维护,包括资源的筛选、审核、编目、入库保存等。

(3)应用层。是在数据存储层的基础上,面向最终用户执行业务过程,并通过门户平台为用户提供资源获取与利用服务。同时设计可被计算机应用程序调用的统一数据访问接口(A P I),为其它应用系统提供免费的开放数据服务,促进数据的共享和重用,为侨批的保护、学术研究服务。

2.2 客家侨批“文化云”平台功能

(1)基于W ord Press系统开发。Word Press系统是著名的开源软件,PHP语言开发,具备强大的多媒体数字资源存取能力,系统内容管理功能完善,可以发布文档、图片、多媒体资源。项目充分利用Word Press的代码开源性进行二次定制开发,建设客家侨批“文化云”平台。平台建设充分利用官方免费提供的功能插件以完善系统功能模块,而且可以实现持久的软件更新,节省了项目建设资金。对官方网站免费下载获取的主题、插件,系统平台采用hook机制集成各种插件的应用功能,如添加Search Everything插件实现全文内容、附件文件、资源摘要的高级搜索功能,满足侨批云分享平台的基本应用需求。各类个性化功能的建设则主要通过二次修改已有插件代码或开发新插件的形式来实现。平台系统运行环境包括服务器1台、4个CPU、16G内存、2TB存储空间;操作系统为Windows Server 2008,WAMP模式,即PHP 5.6+MySQL 5.6+Apache 2.4.3+WordPress 4.7.3。

(2)客家特色侨批“文化云”门户构建。用户体验是资源云平台构建的关键,良好的用户体验会带动更多的人重视并利用档案资料。侨批“文化云”门户建设充分利用W ordPress主题文件中数据与表现相分离的特性,分别对结构层、表现层和数据层所属的具体文件进行二次开发,主要对象为W p-content文件夹下them es目录中的10多个文件,如header.php、archive.php,最后进行主题调用,以浏览器为工具向读者输出界面。平台主题设计选用黄色为主色系,体现侨批丰厚的文化内涵及表达凝重的历史感。网站视觉设计突出客家元素,希望海外侨胞产生文化的共鸣,激发参与资源建设的热情。布局力求简约大方,重点突出资源导航与搜索,以实现“教育性历史浏览”体验;科学规划设计栏目层次促使导读清晰,同时配置网站主题地图、标签云。“文化云”实现网络资源结构化、体系化,以空间网状地图的形式进行简单明了的展示,目的是实现记忆关联。网站主题地图以可视化方式展现,有利于用户的获取与认知,用户可以在站内浏览所需要的资源,也可通过关联链接找到其它资源,最后在用户大脑中留存许多有价值的有关侨批的“记忆点”,该对象可以是一副照片、一张证件、一个事件(详见图2)。

图2 侨批“文化云”平台二级栏目布局

(3)客家侨批网络资源社区建设。社交媒体的兴起正改变网络用户的信息获取习惯,社交网络已经成为网络用户信息行为的主要场所。面对信息在网络中交叉传播成为一种重要的信息传递途径,与其被动等待用户访问平台不如主动将资源放置于用户熟悉的网络社交群,让用户融入其中并进行主动的资源分享更为有效。“文化云”平台利用BuddyPress插件构建资源虚拟社区,为读者分享侨批文献资源提供通道,用户以上传捐赠、投稿、评论、讨论等方式提交资源,实现分散侨批信息的聚合,用户分享也推动侨批档案资源进入更多民众的视野。

(4)客家侨批数字资源隐私权保护。侨批是记载有华侨个人生活内容的私人文献,在开放网络环境中须面对共享数字资源的隐私权、使用权、公布权等问题。为更好地保护侨批隐私权,云平台中,凡个人捐赠上传时明确提出不能开放的,内容与社会历史事实严重不相符的,向社会发布会损害公民声誉和权益的侨批档案均应当限制开放。平台采用数据库用户身份授权访问控制策略,依据不同用户等级授予相应的访问权限,动态为每个用户制定适当的隐私保护方案。此外强化资源内容建设安全管理,具体包括内容审核、图片水印,防止用户上传的资源被恶意下载、修改等。部分档案资源因特定保护级别会被分类至安全间隔域,访问用户只有提出合理申请,才开放和共享相关的档案信息。

3 客家侨批“文化云”特色资源加工

3.1 标准结构化云资源建设

“文化云”平台对侨批资源进行整理加工,一是实现数字化加工,将所征集的侨批转换为数字资源;二是对收集自网络的数字化素材依来源途径、数据结构等进行整合,按统一标准格式,进行著录和标引。

(1)精细化数字资源加工。云平台前期资源建设主要源于自建数字化资源。数字资源加工预先使用高清扫描仪扫描侨批原件及部分图文。由于侨批档案形制、残破状况以及纸张等情况比较复杂,为达到扫描数字化质量标准,需要对待加工档案进行扫描前处理,具体包括案件展平及修复等若干环节。其次在实施过程中出现粘连、压字、纸张脆化、残破等基本情况,则需送修,待档案修复后再行扫描,以保证档案数字化后图像完整。纸质侨批原件数字化扫描形成720dpi点素的高清数码JPEG格式照片,扫描后的不规则照片会被加工处理为1200≤高≥1600,1600≤宽≥2400像素规格的标准图片文件(边角要求完整、四周不留白),单个文件成像大小约4.5MB。所征集的类型多样的侨批资源照片也作为源素材实施分类整理、加工编辑,筛选保留的影像资源应画质清晰、主题突出,并按规范的命名规则分配唯一资源编号入库收藏。

(2)标准结构化资源整合。标准化是信息资源共享平台建设的关键所在,是实现资源共享的实质保障[3]。为满足资源的标准化建设,侨批数据库数据结构需要元数据支持,目的是对侨批文献进行科学的描述与揭示,推动异构系统之间的数据对接以及方便用户检索利用。元数据的组织管理则采用单独开发插件的形式进行自定义管理。汕头大学图书馆制定的《侨批元数据著录规则》是第一个侨批文献数字化标准[4]。借鉴该规则元数据项目,云平台面向用户征集资源时设置用户上传提交相关素材时,需准确提交侨批的正题名、寄批地、寄批人、收批地、收批人、写批日期、封款、批局、列字编号、格式、语言等关键字段的描述信息,以形成规范标准的云分享资源。

3.2 特色资源聚合与分类组织

用户分享的私人侨批档案信息多属碎片化资源,不连贯的侨批、不完整的单据、残缺的老照片等。为揭示内容主题,再现历史,应进行专题与主题设计,基于每个专题进行素材汇总,对素材加工与整合形成主题记忆资源,并关联到特定专题下。

(1)家族历史记忆。上个世纪初,华侨出南洋闯荡,通过汇款把大多数的血汗钱寄回家,侨批源源不绝地注入本土,成为侨乡社会肌体上不可或缺的大动脉,扼生灵之咽喉[5]。薄薄的侨批不只是简单一张汇款凭证,里面捎带的嘱托却印证了当年的社会真实历史,蕴含深厚文化内涵。家族记忆专题以鲜明体现梅州客家人“亲”“孝”“忠”“义”“信”等优秀传统道德文化为主线,按时间顺序对资源进行分类组织,让客家后代了解侨胞的酸甜苦辣生活历程以及吃苦耐劳、不断进取的客家精神,深刻体会华侨无论侨居何方都坚守中华传统道德文化,帮助新时期青年伦理道德的培塑。

(2)爱国主义教育。海外华侨尽管身居异地,但时刻关注祖国的前途命运,尤其体现在抗战时期共赴国难的壮举。如1939年日寇侵占粤东地区后,侨批业中断,不少侨批从业人员冒着生命危险开拓新的汇路,竭尽全力将侨款寄送到侨眷手中,以保障抗战时期侨眷的日常生活。如“沙鱼涌”邮路是指从国外绕道到达香港,途径深圳市宝安“沙鱼涌”村,再转惠州、河源最后到达梅州的邮件。爱国主义教育专题对抗战时期著名汇路的侨批和其它相关个人侨批的组织与展示,是佐证华侨爱国爱乡行动最好的教材,是海外侨胞对故乡浓情厚意的展现,可以激发当代国内同胞和海外侨胞为祖国的强国梦而努力奋进的热情。

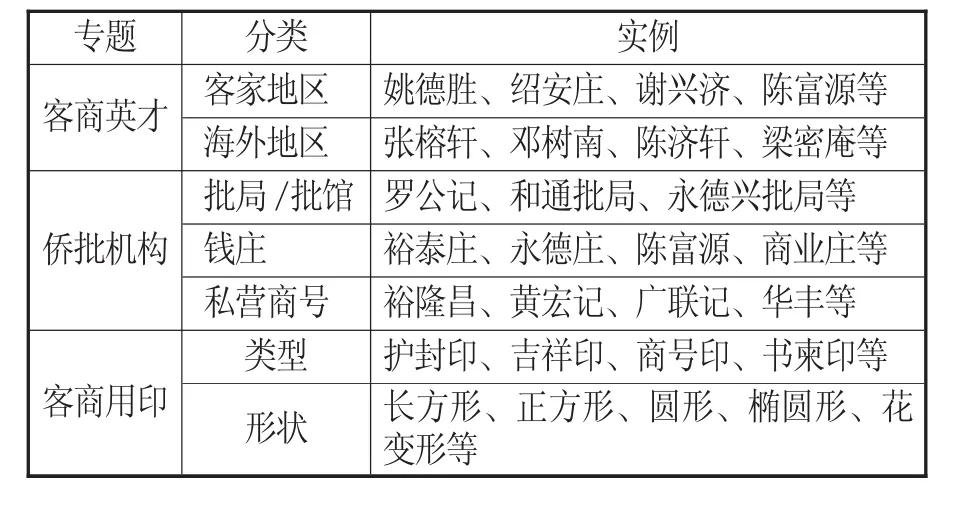

(3)客商精英文化。“客家商帮”是广东“三大商帮”之一,梅州客商遍布全球,并在形成过程中遗存了众多商业文物,如商业印章。100多年前的商业活动中,形形色色的印章是最为广泛使用的商业文化符号。客家侨商专题以人物、侨批机构、文物种类进行文献分类,展示客家侨商独特的客商文化,如“客商用印”主题汇集客家商人的商业印章图片信息,以“商印”述说“客商”,图文并茂向读者述说梅州客商精英文化历史(详见表 1)。

表1 客家侨商文化专题展示

(4)口述历史——侨批记忆“活”保护。侨批大量历史留存在民间当事人记忆中,但随着岁月流逝,亲历侨批业仍然健在的人已越来越少。“文化云”重视侨批“活历史”史料的征集,具体包括选题策划,采访、征集录音录像,素材整理,文字注解以及史实的核对。口述侨批的选题则紧密结合客家地区的文化特点,选取那些有意义的、具有研究价值或为社会公众广泛关注的项目,如抗战口述史、南洋迁徙史等。见证侨批历史的当事人所述说的历史年代久远,部分口述者限于所见、所闻,对历史的评判往往也存在一定的偏见,因此仍需要结合正史和其他亲历者的叙述对所采集的素材进行加工整理,以最大程度地还原历史。用户利用简单的录音设备或移动设备,也可以向平台推荐侨批口述史料。完备的声像资料让侨批“文化云”资源更加完善,可以展示不同人群的历史经历、特点。

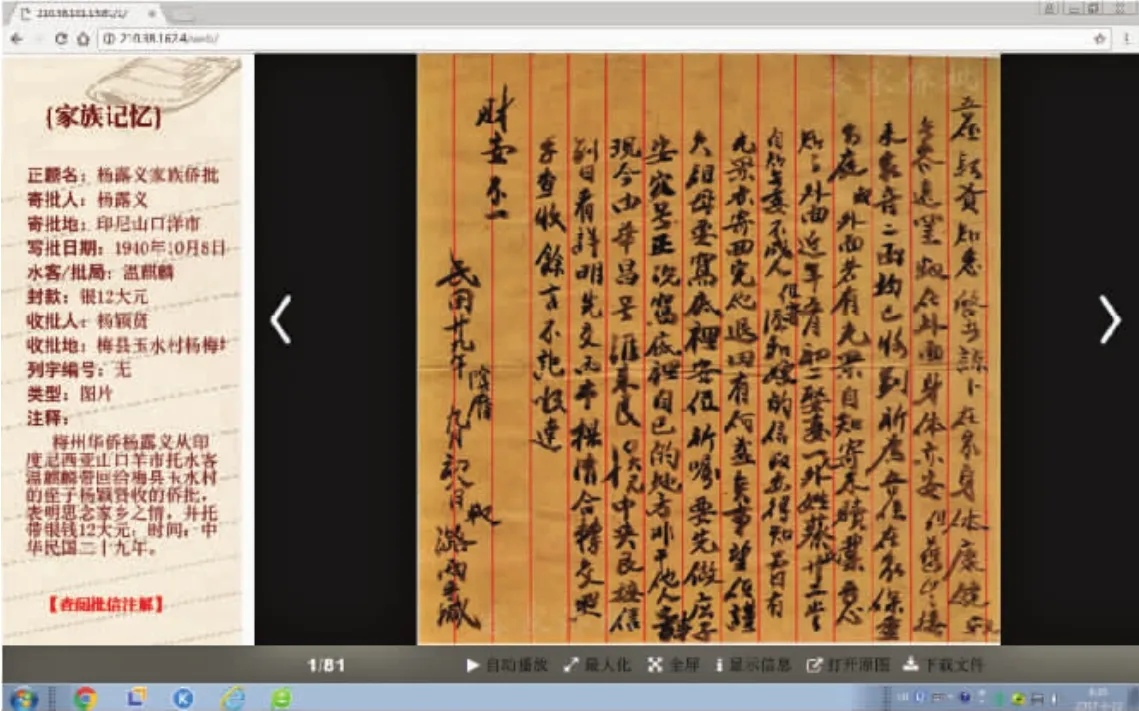

3.3 侨批资源多媒体主题展示

原始档案资料如批信、票证、照片等是大众了解历史最直接的方式。平台应用Photo Gallery插件实现专题资源幻灯片全屏、轮播、点播等效果展示,趣味性强。侨批的重要价值是教育,然而民国以前的批信多为毛笔手书,繁体字、连笔字多,字体不一,无标点,难于断句,而且部分侨批破损,内容残缺,对阅读造成障碍。平台的资源录入为每一份档案文件提供内容概要,对价值较高以及附带只言片语报平安的批信均则进行详细的内容注释;而部分长篇大论的批信,则对特定事件的进行著录。读者可以“原汁原味”地浏览侨批,真实地体会海外侨胞家庭的“家情”以至世界风云变幻的“世情”。如图3,展示杨露义家族遗存的侨批及资料共81件,起止时间为1918-1946年,时间跨度长达28年,每一件侨批都是一个故事。读者可以清楚了解他寄回家乡的侨款有银元237元、国币2600元、大洋券300元,对家嫂和侄子的生存起到的重要作用,展现了一部血浓于水、至真至诚的家族故事,对现代年轻人而言具有良好的教化作用。

3.4 用户资源发现与云分享

为鼓励用户共同参与资源创建,帮助用户尽可能发现他们感兴趣的资源,云平台支持用户上传提交视频、照片、文档附件时添加自定义标签,对资源进行个性化的描述标注。用户提交的标签统计显示,地区地名标签约占35%,反映内容主题的标签词语约16%,利用标签数据中的用户、资源和标签之间信息的关联,可以归类发现用户群,主动为用户推送资源。资源转发是用户普遍的信息行为,用户查找云平台资源时可以浏览、评论、关注、添加标签等,其所发现的兴趣资源也方便实时转发到各自熟悉的社交网络群,如微信、朋友圈、QQ空间、微博。新用户根据提供的链接,快速到访侨批档案分享平台,实现从一个社交群体向更广阔范围的侨批云分享。侨批档案保护融入社交网络,将知识性与娱乐性相结合,信息的单向传递变为网络互动传播,突破传统档案文化平台单向的信息发布形式,使人人都成为记忆创建者,实现由建设者单独织网到所有资源用户共同织网的转变。

图3 杨露义家族侨批专题展播

4 侨批“文化云”发展方向

近年来云计算、语义技术及关联数据等先进信息技术在人文研究领域被深入应用,用于完成基于海量数字资源的内容分析和基于数据间内在逻辑关联的知识组织,帮助读者主动发现和挖掘无法预知的知识,大大推动资源的利用率,用户资源利用过程中也产生新的知识。2016年上海图书馆向社会推出免费的家谱知识服务平台正是基于关联数据技术建立相关家谱概念间的关联关系,重组馆藏已有的海量家谱数字资源的“家谱数字人文服务”[6]。侨批“文化云”平台聚集了大量的数字化全文和结构化的元数据记录,为数字人文服务的开启奠定了数据基础,关联数据技术作为数字人文的一种技术手段已得到广泛的应用。未来,随着“文化云”资源持续增加,用户也将愈来愈难发现散落在海量文献中的具有相关性的知识与事实。积极利用数字人文技术,从日益积累的庞大的侨批资源中挖掘事实、规则,探索基于数据间的关联关系,主动帮助用户发现所需资源,面向读者和研究人员提供精准的文化服务,让作为稀缺文献史料的侨批档案的人文研究价值得到更充分的发掘,是侨批“文化云”未来发展的目标。

梅州侨批是海外客家精神的直观反映,是中华民族伟大精神的体现。中国正处在复兴的历史时期,习近平总书记提出21世纪“海上丝绸之路”建设,倡导“海丝之路”沿线国家共同发展,侨乡的侨批无疑是增强海外侨胞认同感和归属感的最好纽带。创新文化保护方式,以“共建、共知”理念推动对日渐消失的侨批文献的抢救保护是新时期客家侨批文化保护的必由之路。

[1]陈友义.从侨批看潮人好家风[J].潮商,2015(3):66-68.

[2]胡可征.从“海邦剩馥”到“世界记忆”——中国侨批档案申遗工作纪实[J].广东档案,2013(5):36-37.

[3]金洪文,袁艺.高校科技信息资源共享平台构建与运行保障机制研究[J].情报科学,2015,33(5):58-62,67.

[4]邵仰东.潮汕侨批文献著录[J].图书馆建设,2011(12):60-63.

[5]李小燕.梅州地区客家侨批业初探[J].汕头大学学报,2004,20(6):82-86,89.

[6]国家图书馆研究院.上海图书馆推出基于关联开放数据的数字人文服务[J].国家图书馆学刊,2016(2):10.