连梁优化设计方案研究

张飞燕

摘要: 连梁在剪力墙结构或核心筒结构中通常被设计成抵抗地震的第一道防线,因此在工程中应避免将连梁设计成脆性破坏。然而在实际工程中,由于需要满足建筑结构的功能需求,常常将连梁设计成小跨高比连梁,小跨高比连梁的抗剪承载力低,在强震中容易发生剪切破坏,本文将就小跨高比连梁的抗震性能的优化方案进行讨论,为设计及研究人员提供参考。

Abstract: Coupling beams are always designed as the first line of defense against earthquake in shear wall structure or core tube structure. Therefore, the coupling beams should not be designed to the brittle failure in engineering. However, in practical engineering, because of the need to meet the functional requirements of building structure, coupling beams often designed to small span-to-depth ratio. The small span-to-depth ratio coupling beams have low bearing capacity of shear, they are easy to be shear damaged in strong earthquake. This paper will discuss the aseismic performance optimization scheme of small span-to-depth ratio coupling beam, and provide reference for the designer and researcher.

關键词: 跨高比;连梁;抗震;优化设计

Key words: span-to-depth ratio;coupling beam;anti-seismic;optimal design

中图分类号:TU973 文献标识码:A 文章编号:1006-4311(2018)14-0173-04

0 引言

随着国内外经济及城市化的快速发展,建筑结构的高度及难度不断增大,普通的框架结构已经难以满足要求,需要高效的建筑材料及高性能的结构形式,具有优秀抗侧刚度、较好的抗震性能的剪力墙结构、框-剪结构以及核心筒结构成为超高层建筑结构中的主流。核心筒结构、剪力墙结构由于建筑功能需求不可避免需要开洞口,需要通过连梁将相邻的两墙肢连系起来。由于建筑结构的功能需求,实际工程中,连梁通常被设计成小跨高比形式,跨高比过小(跨高比小于2.5[1])的情况下容易在地震中发生剪切破坏,属于脆性破坏。然而,在实际工程中,往往将剪力墙结构或者核心筒结构中的连梁设计为抗震的第一道防线,因而,为满足建筑及结构的需求,国内外学者提出了各式各样的小跨高比连梁的优化设计,本文将就几种不同的小跨高比连梁抗震性能优化进行阐述。

1 连梁的破坏形式

在地震发生时,连梁主要受垂直于梁方向的竖向荷载作用,主要有脆性破坏(剪切破坏)和延性破坏(弯曲破坏)两种形式。对于脆性破坏的连梁,其抗剪承载力较差,在强震下容易瞬间丧失承载力,导致破坏的连梁两端的墙肢失去约束,成为独立的墙肢,则使整体结构的抗侧刚度降低,变形加大。对于延性破坏的连梁,其抗剪承载力高,在强震下会形成交叉的裂缝,但不至于瞬间破坏,连梁会在地震反复过程中吸收大量能量的同时对墙肢起到约束作用,使剪力墙结构在震中仍能保持足够的强度和刚度,从而保证整体结构的抗侧刚度。

连梁在抗震设计中被设计成第一道防线,在地震发生时,期望其能够发生延性破坏并且能够耗散地震能量,起到保护其他更重要构件的目的。因此,在工程设计中需将连梁设计成延性的弯曲破坏。

2 连梁优化主流方案

对于小跨高比连梁,其容易发生脆性剪切破坏,在工程中,不允许连梁的刚度过大,且连梁作为结构抗震设防的第一道防线,在设计中需做到“弱连梁”,即保证连梁先与剪力墙或框架柱先破坏。在实际工程设计中,常常遇到连梁超限的情况,需对连梁抗震性能进行优化。

2.1 连梁尺寸

在连梁超限时,工程设计人员首先对连梁的尺寸进行优化,这也是最有效果的。由梁的截面刚度EI=bh3/12可知,连梁截面高度对连梁的截面刚度影响较大,故设计人员通常通过减小连梁截面高度、增大截面宽度的方法来减小连梁的刚度。此外,增大连梁的跨度来增大连梁的跨高比也可以达到避免连梁发生剪切破坏的目的。但改变连梁的截面尺寸及跨度需配合整体建筑、结构的功能来设计。

2.2 刚度折减

由于连梁在剪力墙结构或核心筒结构中受力和变形非常集中,在结构设计中通过对连梁的刚度进行折减,考虑连梁较早进入塑性状态后刚度退化的影响,从而达到“弱连梁”的效果,使其在地震发生充分耗散地震能量而保护剪力墙构件。《高规》中做出:“在内力与位移计算中,抗震设计的框架-剪力墙或剪力墙结构中的连梁刚度可予折减,折减系数不宜小于0.5”[34]的规定。范重[35]通过建立精细的连梁弹塑性模型,研究了连梁在地震中刚度退化与结构耗能的情况,认为可以根据连梁的弹塑性响应来确定连梁的等效刚度折减系数。

2.3 配筋方案

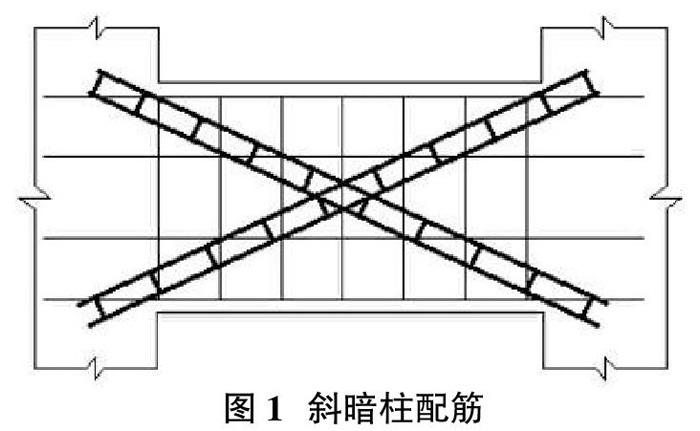

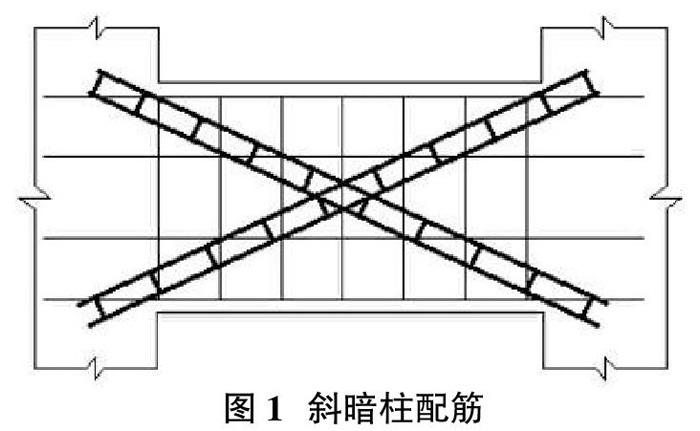

在小跨高比连梁中,传统的纵筋及竖向的箍筋对抗剪承载力及抗震性能的作用很小,甚至在剪切破坏处若无箍筋覆盖,箍筋将起不到抗剪作用。基于此,国外学者Paulay[7]提出了一种将钢筋斜对角安置,形成一种带有斜对角暗柱的连梁如图1,该方法能够有效利用斜钢筋的抗拉性能,有效提高小跨高比连梁的抗震性能。其他学者[8]也在此基础上做了相关试验研究,结果均表明,采用该优化方法的小跨高比连梁具有较好的延性和抗震耗能能力。目前,我们规范中提出了当连梁截面宽度大于400mm时,可采用该配筋方法[1]。

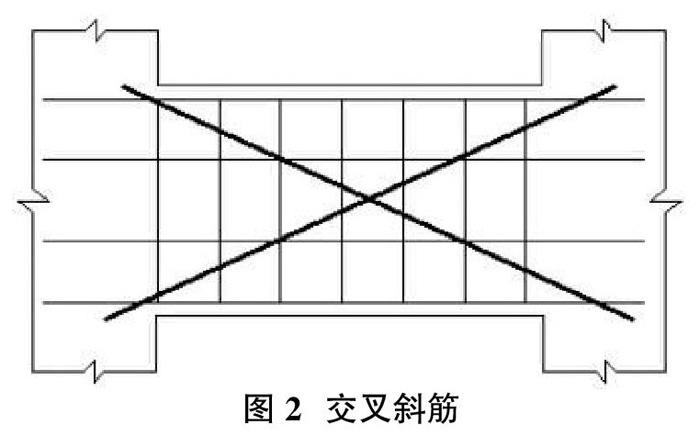

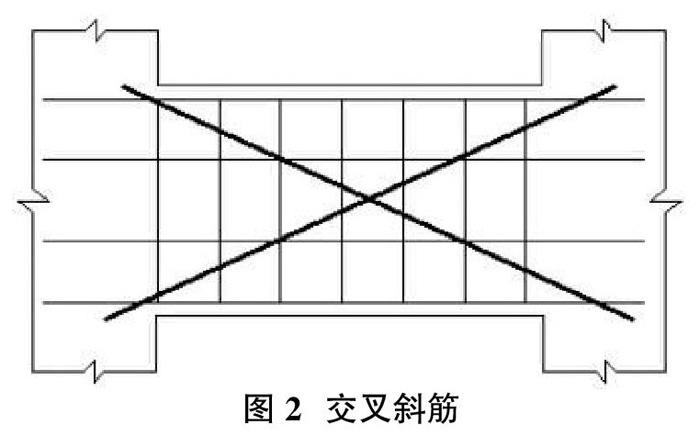

尽管通过安置斜对角配筋暗柱能够有效提高连梁的抗震性能,但在实际工程中,若连梁的截面宽度较小时,该方法施工难度较大,因此一些学者[9-13]将该方法进行了改进及简化,即通过直接安置交叉斜钢筋的方式,如图2,该方法施工简单且同样能够有效提高连梁的抗震性能。其中梁兴文等[6]将材料优化与配筋方案优化相结合,结果表明,两种方法结合对连梁抗震性能的提高非常大。目前规范[1]中给出了对于一、二级抗震等级的连梁,当跨高比小于2.5且连梁截面宽度大于250mm时可以采用交叉斜筋的配筋方案的建议。

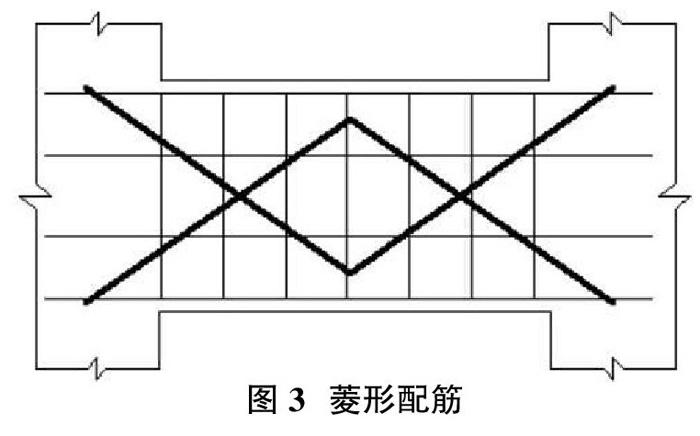

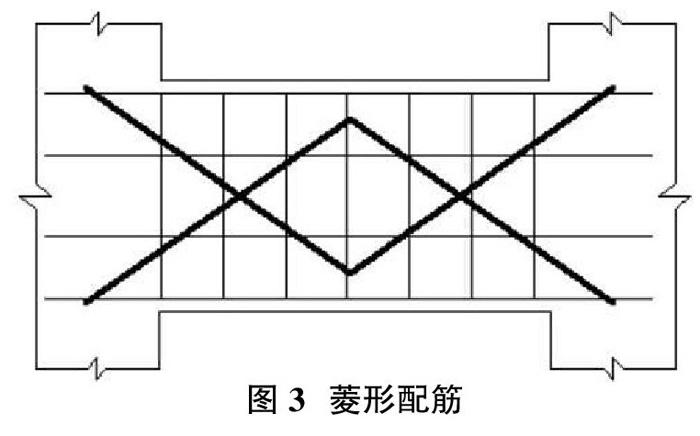

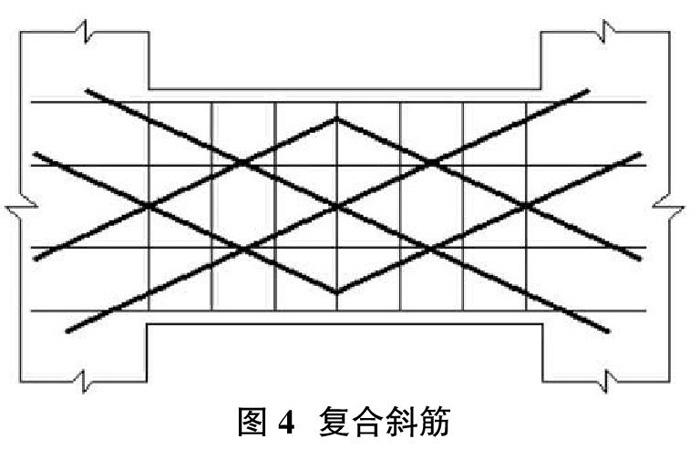

此外,在之前的研究基础上,国内外学者根据斜钢筋提供拉、压力的原理提出了不同的配筋方案如菱形配筋[14-16]、复合斜配筋等形式,如图3、4,这些方法均能够有效提高连梁的抗震性能,并且施工方便,能够应用于实际工程中,但这些方法还未列入相关规范中,故还未在實际工程中广泛应用。

2.4 连梁开缝

由于结构的功能需求往往将连梁跨度设置较小,从而形成小跨高比连梁,跨高比过小将导致连梁在地震中发生脆性破坏。若能够减小连梁的截面高度,即可增大跨高比,从而改善连梁的抗震延性。

清华大学李国威、李文明[25]基于这种思路,最早提出了在连梁截面高度的一半位置设置一道水平缝,将连梁分成两部分,从而使连梁的跨高比增大一倍,该连梁形式被称为双连梁,如图5。随后,不同学者如李奎明[26]、谷倩[27]、胥玉祥[28]等通过试验及有限元模拟方法研究了双连梁的抗剪承载力及抗震性能,结果表明,采用双连梁的截面形式,能够大大增强连梁的抗震延性。基于双连梁,一些学者还提出了多连梁形式[29][30],并提出了相应的计算方法,多连梁结构形式如图6。在连梁截面高度较大时可采用多连梁形式。陈云涛[31]建议将双连梁的等效高度取值为0.5~0.8倍的单连梁高度,焦柯[32]则建议在设计中对连梁的抗弯刚度进行折减,其中双连梁折减系数为0.4375,三连梁为0.3333。我国规范《建筑抗震设计规范》[33]中将双连梁及多连梁的相关规定列入其中。

采用双连梁或多连梁,能够有效降低连梁的内力,提高连梁的抗震延性,同时,合理地设置缝宽,可以方便管线的穿插布置。同时,双连梁或多连梁施工简单,造价相对于改变连梁结构形式低,因此在实际工程中得到广泛应用。

3 连梁优化新方案研究

随着超高层建筑的难度越来越大,目前主流的连梁设计方案难以迎合未来的结构需求,因此,国内外学者针对连梁抗震性能新方案进行了各式各样的研究。

3.1 材料性能优化

在工程设计中,设计人员在混凝土材料方面往往通过提高其强度等级来提高小跨高比连梁的抗剪承载力,从而使其避免发生剪切破坏,但这种效果往往不佳。由于混凝土属于脆性材料,其抗拉性能与抗震性能较差,在提高混凝土强度等级时,其抗剪强度并未有大的改善,因此有些学者考虑提高材料性能以达到优化连梁抗震性能的目的。杨忠,叶献国等[2][3]使用超高韧性水泥基复合材料(UHTTC)替代普通混凝土材料完成了3个小跨高比连梁的低周反复加载试验,并与普通混凝土连梁进行对比,结果表明,由于掺入纤维使得混凝土材料的韧性提高,连梁从脆性破坏转变为延性破坏,使用UHTTC的连梁其滞回曲线更加饱满,其刚度退化较为明显,该方法能够改善小跨高比连梁的抗震性能。

张宏战[4]、叶燕霞[5]、梁兴文[6]均完成了通过在混凝土中掺入不同种类纤维以及纤维含量来改善小跨高比连梁的抗震性能的相关研究,研究结果均表明通过改善混凝土材料的延性能够提高小跨高比连梁的抗震性能及抗剪承载力,但单纯通过改善混凝土材料方面来提高小跨高比连梁抗震性能的作用有限,还需配合其他方法进行优化。

3.2 构件形式方案优化

混凝土抗拉强度差且延性较差,在超高层建筑中,采用钢筋混凝土连梁可能无法满足结构抗震要求。钢材具有较高的抗拉性能及优越的延性性能,因此型钢连梁和不同形式的钢-混凝土组合连梁能够用来替代钢筋混凝土连梁,这种形式的构件不仅在地震时能够消耗大量的能量,且在震后能够快速修复。

3.2.1 内嵌钢板连梁

由于钢材具有优良的延性及拉压承载力,将钢筋混凝土结构与钢材结合能够改善小跨高比连梁抗震性能差的缺点,类似于在混凝土梁中安置型钢,可在连梁中安置钢板,形成内置钢板的连梁。同时,将连梁包裹在混凝土中,能够避免钢板因高温造成的软化问题,且能够有效解决钢板的平面外失稳问题。

国外学者Subedi[17]最早提出了内置钢板连梁的结构形式,Subedi在其文献中阐述了考虑不同钢板厚度、混凝土强度、剪跨比等参数下的内嵌钢板连梁的抗震性能,研究结果表明,内置钢板能够显著提高连梁的抗剪承载力及抗震性能,但由于钢板与混凝土间的粘结性能较差,钢板与混凝土之间会发生滑移现象。

为解决钢板与连梁间的滑移问题,可采用在钢板两侧焊接栓钉的做法,如图7。Cheng[18]、张刚[19]、侯炜[20]、史庆轩[21]等即在其研究中采用了此方法,研究结果均表明,在内置钢板两侧设置栓钉能够有效减小钢板与混凝土之间的滑移,进而提高内嵌钢板混凝土连梁的抗震性能。但由于设置了栓钉,在实际工程中,该方法会增加箍筋安装的难度。

3.2.2 外包钢板混凝土连梁

同样是利用钢板及混凝土各自的优点,类似于钢管混凝土柱,在连梁外包裹一层钢板,以提高小跨高比连梁的抗震性能。该方法最早由香港理工大学的Teng[22]提出,Teng完成了不同混凝土强度和不同钢管强度下的连梁的抗震性能试验,结果表明,外包钢板混凝土连梁的耗能性能优良。随后聂建国,胡红松[23][24]进行了类似的研究,并研究了外包钢管连梁与钢板剪力墙的连接方法。采用外包钢管的优化方法具有较好的效果,但会有施工浇筑困难的情况。

3.2.3 钢连梁

采用纯型钢连梁也可作为一种优化小跨高比连梁抗震性能的方法。钢连梁具有优良的变形、耗能性能,由于型刚一般是在工厂预制,故能够快速施工安装,且其在震后能够快速更换。但纯型钢会出现失稳情况,在设计中需加强钢连梁的整体稳定及局部稳定。由于采用纯钢连梁价格较高,在一般工程中一般不会采用。

4 结论

本文针对目前主流的连梁优化设计方案及新的優化研究进行了简要探讨,主要有以下结论:

①在连梁优化设计中首先考虑改变其尺寸;②若尺寸无法继续调整则可通过连梁刚度折减系数进行整体结构设计;③通过改变配筋方案进行优化,其中,设置交叉斜筋最为简单高效;④连梁开缝能够有效提高连梁的抗剪强度及其延性,且施工简单;⑤采用钢-混组合连梁能够有效提高连梁的抗震性能,但仍需改善其施工便捷性以推广使用。

参考文献:

[1]部门中华人民共和国住房和城乡建设部.混凝土结构设计规范[M].中国建筑工业出版社,2011.

[2]杨忠,叶献国,YangZhong,等.小跨高比超高韧性水泥基复合材料连梁抗震性能研究[J].工业建筑,2015(10):79-83.

[3]杨忠.小跨高比超高韧性水泥基复合材料连梁抗震性能试验研究[J].建筑结构,2016(15):74-78.

[4]张宏战,张瑞瑾,黄承逵.钢纤维高强混凝土连梁抗剪试验研究[J].土木工程学报,2007,40(11):15-22.

[5]叶艳霞,孙向阳,赵应许,等.小跨高比纤维增强混凝土连梁抗震性能试验研究[J].建筑结构,2014(14):13-16.

[6]梁兴文,邢朋涛,刘贞珍,等.小跨高比纤维增强混凝土连梁抗震性能试验及受剪承载力研究[J].建筑结构学报,2016,37(8): 48-57.

[7]Paulay T, Binney J R. Diagonally reinforced coupling beams of shear walls[J]. Special Publication, 1974, 42: 579-598.

[8]Tassios T P, Moretti M, Bezas A. On the behavior and ductility of reinforced concrete coupling beams of shear walls[J]. Structural Journal, 1996, 93(6): 711-720.

[9]Barney G B, Shiu K N, Rabbit B G, et al. Behavior of coupling beams under load reversals (RD068. 01B)[J]. Portland Cement Association, Skokie, IL, 1980.

[10]Galano L, Vignoli A. Seismic behavior of short coupling beams with different reinforcement layouts[J]. Structural Journal, 2000, 97(6): 876-885.

[11]皮天祥,傅剑平,白绍良,等.小跨高比对角斜筋连梁抗震性能的试验[J].重庆大学学报:自然科学版,2009,32(9):1086-1092.

[12]梁兴文,车佳玲,邓明科.对角斜筋小跨高比纤维增强混凝土连梁抗震性能试验研究[J].建筑结构学报,2013,34(8):135-141.

[13]梁兴文,刘贞珍,邢朋涛,等.纤维增强混凝土对角斜筋小跨高比连梁抗震性能试验研究及受剪承载力分析[J].土木工程学报,2017(2):27-35.

[14]Tegos I A, Penelis G G. Seismic resistance of short columns and coupling beams reinforced with inclined bars[J]. Structural Journal, 1988, 85(1): 82-88.

[15]曹云锋,张彬彬,赵杰林,等.改善洞口连梁抗震性能的一种有效配筋方案[J].重庆建筑大学学报,2003,25(5): 24-30.

[16]傅剑平,皮天祥,韦锋,等.钢筋混凝土联肢墙小跨高比复合斜筋连梁抗震性能试验研究[J].土木工程学报,2011(2):57-64.

[17]Lam W Y, Su R K L, Pam H J. Strength and ductility of embedded steel composite coupling beams[J]. Advances in Structural Engineering, 2003, 6(1): 23-35.

[18]Cheng P C. Shear capacity of steel-plate reinforced concrete coupling beams[D]. 2004.

[19]张刚.钢板混凝土连梁抗震性能的试验研究[D].清华大学,2005.

[20]侯炜,陈彬,郭子雄,等.内嵌钢板混凝土组合连梁抗震性能试验研究[J].土木工程学报,2017(2): 9-18.

[21]史庆轩,田建勃,王秋维,等.小跨高比钢板-混凝土组合连梁抗震性能试验研究[J].建筑结构学报,2015,36(2):104-114.

[22]Teng J G, Chen J F, Lee Y C. -Concrete-Filled Steel Tubes as Coupling Beams for RC Shear Walls[M]//Advances in Steel Structures (ICASS'99). 1999: 391-399.

[23]聂建国,胡红松.外包钢板-混凝土组合连梁试验研究(Ⅰ):抗震性能[J].建筑结构学报,2014,35(5):1-9.

[24]胡红松.外包钢板—混凝土组合连梁及在剪力墙结构中的应用研究[D].清华大学,2014.

[25]李国威,李文明.反复荷载下钢筋混凝土剪力墙连梁的强度和延性[C].第八届全国高层结构学术交流会议论文集,安徽,1984.

[26]李奎明,李杰.钢筋混凝土双连梁短肢剪力墙结构试验研究[J].同济大学学报(自然科学版),2009,37(4):587-596.

[27]谷倩,朱飛强.双连梁与深连梁剪力墙结构抗震性能对比分析[J].土木工程学报,2010(s1):211-216.

[28]胥玉祥,朱玉华,赵昕,等.双连梁受力性能研究[J].结构工程师,2010,26(3):31-37.

[29]范重,刘畅,吴徽.多连梁剪力墙抗震性能研究[J].建筑科学与工程学报,2014,31(4):125-134.

[30][32]焦柯,赵云龙,吴文勇.多连梁的计算方法及抗震性能分析[J].建筑结构,2013(s1):640-642.

[31]陈云涛.双连梁的等效分析[J].建筑结构,2011(s1):1040-1042.

[33]建筑抗震设计规范[M].中国建筑工业出版社,2014.

[34]高层建筑混凝土结构技术规程[M].中国建筑工业出版社,2002.

[35]范重,刘云博,邢超,等.剪力墙连梁刚度折减系数确定方法研究[J].建筑结构,2015(23):15-20.