基于典型案例的国家区域政策制定分析

刘可文,肖 琛

(1.浙江工商大学 旅游与城乡规划学院,浙江 杭州 310018;2.浙江省经济信息中心,浙江 杭州 310006)

新世纪以来,我国区域政策进入全面协调发展阶段。在宏观层面,继续实施西部、东北、中部、东部四大板块协调发展战略,并推进京津冀协同发展、长江经济带建设和“一带一路”倡议;在地区层面,近年来国家批复了大量以协调发展为导向的地区发展规划[1],推出了综合配套改革试验区、国家新区、自由贸易试验区等新型特殊经济政策区域。这些区域政策的实施,不仅体现为国家—区域治理的尺度重构[2],也说明我国在区域政策的制定方式、工具选择、实施途径方面逐渐趋于多元化。

从政策制定角度看,我国国家区域政策可分为自上而下型、自下而上型和介于两者之间的混合协商型。自上而下型政策制定是国家精英集团将自身的价值观念和兴趣喜好转化为公共政策的过程[3]。鉴于中央集权的体制,自上而下的区域政策在我国占据着重要地位,如西部大开发、长江经济带等体现国家意志的宏观战略决策。我国自下而上的区域政策有别于西方由公众和选民推动的政策制定[4],主要是指先由地方政府制定推动,而后获得中央政府认可并上升为国家战略的区域政策,如江苏沿海发展规划、浙江海洋经济示范区规划等地方区域规划上升为国家战略,也包括地区申报批复的国家级新区、自贸区等政策,随着地方利益的不断强化,这类政策成为区域增强政策优势的主要方式。混合协商型区域政策处于中间地带,体现为中央政府、地方政府、社会集团、民众、学者等主体的广泛参与和协商,一般来说可分为两类,一类是中央政府发起,地方政府、团体、民众广泛参与的政策制定,另一类则反之,前者如长三角区域规划、京津冀区域规划等,后者在我国还较少见。

研究区域政策制定过程,对推动区域政策的科学制定,确保区域政策有效实施,预测区域政策效应均有着重要的意义。国外关于政策制定的研究已形成了多种成熟分析框架,如制度理性选择框架[5]、多源流框架[6]、倡议联盟框架[7]等,国外研究集中于在全球化、区域一体化的背景下提出区域政策导向与框架,代表性的如Philip McCann等从全球化、制度变革、经济地理学、发展经济学新思想等角度,阐述了欧盟凝聚政策改革与重构的原因、逻辑与效果[8]。Roberto Camagni等提出精明创新导向下的欧盟区域政策制定的改进[9]。国内对区域政策的研究集中在理论基础[10]、政策效应评价[11]、国外政策借鉴等方面,对于区域政策制定的相关研究散见于对区域规划方案编制的分析,尚未形成系统性的研究范式。

一、我国国家区域政策制定的分析方法

(一)区域政策制定的多源流模型

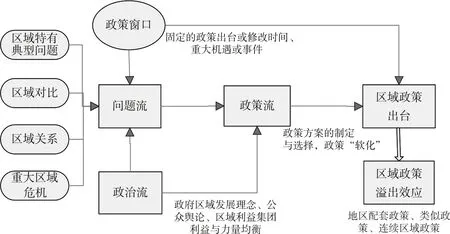

借鉴美国著名公共政策学者约翰·W·金登的多源流模型,区域政策的制定是影响议程设定的问题流和政治流与影响政策方案的政策流,三股源流合一时,在“政策窗口”开启下,区域政策得以制定并产生溢出效应。

问题流指政策制定者将某种区域状态界定为需要解决的问题,一般包括:①区域特有的典型问题,如城乡统筹发展、海洋经济发展、生态经济发展、老工业基地振兴等,这类区域问题因具有应用推广价值而受到政策制定者的青睐;②区域间对比,如地区发展不平衡,地区差距拉大等;③区域关系问题,如区域间恶性竞争,区域一体化推进缓慢等;④重大区域危机,如资源型城市面临枯竭,区域外向型经济遭受金融危机冲击、区域竞争力弱化等。政治流是政策制定中各方政治力量的博弈与均衡。在我国,新一届中央或地方政府的区域发展理念占据重要地位,地区居民情绪和公众舆论、由各类工商业群体、非政府组织(NGO)构成的地区利益团体产生的影响较小。政策流包括政策方案的制定和选择,也包括了政策方案经过反复修改而被各方接受的“软化”过程。当三股源流汇合并遇到固定的政策制定及修改时间点或合适的机遇与事件——“政策窗口”时,区域政策将出台,并产生地区配套政策、类似区域政策出台、同一地区连续的区域政策出台等溢出效应。

在我国,政府通常被认为是区域公共利益的代表,并具备理性选择能力,因而我国区域政策制定过程呈现出理性行为特征(见图1):首先在政治流和政策窗口等因素的影响下,区域问题被政策决策者的重视,形成问题流;其次,能够解决区域问题的政策方案被一一列出并进行比较;最后,决策者在备选方案中选择或对方案进行修改,以便出台最大限度实现预定目标或价值的区域政策。

图1 我国区域政策制定的“理性多源流”模型

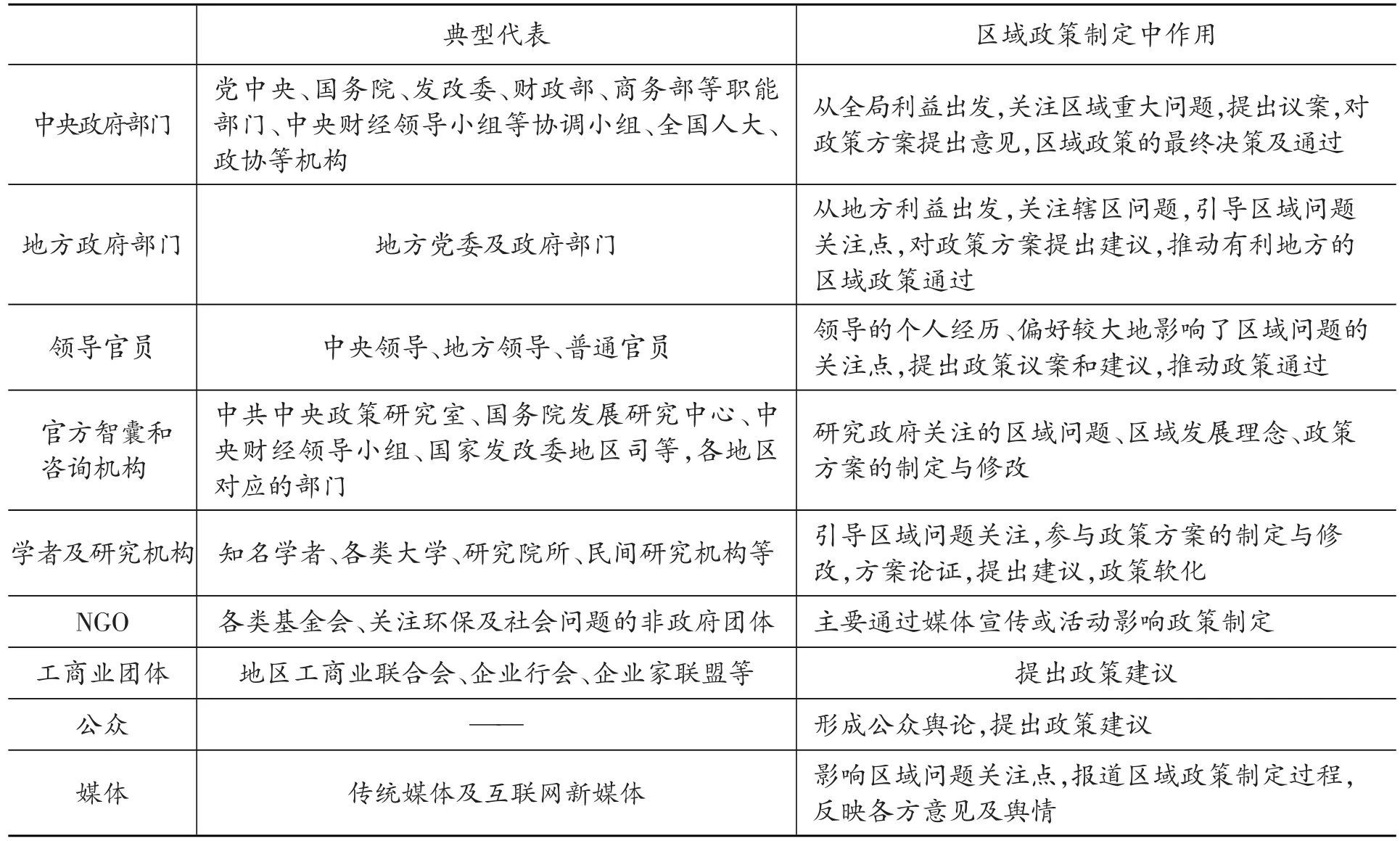

(二)政策共同体分析

由政府内部的各个部门、领导官员、官方智囊和咨询机构,以及政府外部的学者及研究机构、NGO、工商业团体、普通公众、媒体等构成了政策制定中相互影响和制约的政策共同体,政策共同体关注同一区域问题,并提出政策方案和建议,进而影响区域政策的走向和出台。各主体在区域政策制定中的作用如表1所示。依据代表的利益和权力差异,可将政府部门分为中央政府和地方政府,在现行干部管理制度下,各级领导尤其是中央领导在区域政策制定中的作用不容忽视。总体上政府内部各主体间联系紧密,起着主导作用,政府外部各主体间联系松散,对政策制定的影响较小。

表1 我国区域政策共同体中各主体的作用

二、区域政策制定过程分析

(一)自上而下的区域政策制定

自上而下的区域政策制定具有浓厚的精英治理和理性决策特点,政策制定过程及影响因素高度集中于政府内部。以2000年制定的西部大开发政策为例[12]。东中西三大地带发展差异问题由来已久,改革开放后差距进一步拉大,而这一问题在上世纪末才进入中央政策制定视野,背后有政治流和政策窗口等因素影响。从政治流因素看,一是当时中央政府区域发展理念正处于从不均衡发展向协调发展的转换期,东西差距问题容易凸显,二是国家领导人的重视与推动,时任最高领导人江泽民同志基于对邓小平逐步实现共同富裕战略思想的继承及1995年在陕甘两省旱灾考察后的震动,多次提及支持西部地区发展,缩小发展差距,于1999年两会党员负责人会议上正式提出“西部大开发”的战略思想。三是民众舆情和学界对区域发展差异的大量研究,促成了缩小发展差距的共识。从政策窗口看,一是占据主导地位的固定的政策制定与修改时间节点,如两会、“党代会”、五年规划制定等,当时处于“三步走”战略中第二步小康目标达成后,向第三步中等发达国家水平迈进的时期,也是“十五”计划制定前期,二是不确定的外部因素影响或事件,当时受亚洲金融危机、西部边疆的国家安全问题、民族团结问题等因素影响。

自上而下区域政策方案多由中央政府机构和官方智囊提出,并根据中央领导、部门、地方、专家各方意见进行多次修改成为最终方案。1995年中央财经领导小组曾就东西部经济差距问题进行调查研究,1999年3月两会党员负责人会议上提出西部大开发战略后,5月国家计委(国家发改委前身)根据研究并综合专家、部门和西部地区意见形成了可行性建议,6月国家计委开始研究实施方案,于10月初形成初步设想,而后在西宁召开西部各地区副省级领导和计委主任座谈会,对西部大开发思路、目标、重点任务、政策措施进行讨论,修改。同年11-12月,在国务院总理办公会议、中央政治局常委会、中央政治局会议上,计委进行方案汇报,中央领导进行充分讨论并提出指导性意见,后经过多次修改,2000年1月该初步设想通过中央审批,成为指导西部大开发的纲领性文件。

(二)自下而上的区域政策制定

我国改革开放具有渐进性、试点性特点,地方政府较为成功的政策上升为国家政策已屡见不鲜。自下而上区域政策制定,除政府下级与上级的行政交流外,还需要积极引导决策者对问题流的关注以及对政策窗口的准确把握。以《浙江海洋经济发展示范区规划》上升为国家战略为例[13],其政策方案制定与自上而下的政策制定方法类似,仍以政府及官方智囊为主体完成,但中央政府及其智囊机构与地方政府及其智囊机构间的上下级互动交流构成了政策制定的主线,其交流方式有中央到地方调研、地方向中央汇报、政府内部公文的呈报与下发等形式。浙江省较早开始重视海洋经济发展,2005年将建设海洋经济强省作为区域战略实施,2009年浙江省发改委委托省发展规划研究院编制《浙江海洋经济发展示范区规划》,经过与省部门、沿海县市的衔接、专家咨询论证,2010年8月将送审稿报国家发改委,期间省部门也多次向国家发改委和中央领导汇报海洋经济发展情况,11月由国家发改委牵头,国家相关部委参与,对浙江进行实地调研,随后在北京主持两次20多个部委参加的征求意见会,重点对送审稿的机制体制创新和相关政策配套进行讨论,12月国家发改委向国务院上报报批稿,2011年2月获国务院正式批复。

为引导决策层对问题流的关注,不单是区域问题的独特性与典型性,政策共同体也发挥着显著影响,政府内部主体表现为上述的上下级行政互动,政府外部主体的活动,如专家学者活动、公众参与[14]、媒体报道等也发挥了较大作用。如2010年4月,60位院士对浙江海洋经济进行考察,将完成的《浙江省沿海及海岛综合开发战略研究》报告上报国务院有关部门[15]。同年9月在宁波举办了中国海洋论坛,各界政要、学者、企业家均有参与[16],10月浙江省发展规划院组织了“海岛开发开放:浙江海洋经济发展新亮点——2010 专家报告会”[17],这些活动多个重要媒体均进行了报道。

自下而上的区域政策窗口是在政治流的形成与变化中出现的,具有一定的不确定性。一是区域协调发展仍是“十二五”期间国家区域发展的核心理念,浙江海洋经济示范区规划编制已列为国家发改委地区司的重点任务[18];二是2008-2010年,受全球金融危机冲击,国家批复了30多项地区区域规划和区域政策,同处长三角的上海、江苏已获得区域政策支持,同为经济大省浙江省还未获批复,无论从区域协调发展还是从地区政治均衡角度看,浙江国家级地区战略获批的概率较大;三是2010年4月,国务院已将山东、浙江、广东三省列为海洋经济发展试点,5月长三角区域规划获批,而将海洋经济示范区规划列为国家战略是推进这些试点和规划工作的迫切需要。

(三)混合协商型区域政策的制定

较于前两者,混合协商型区域政策的问题流一直为政策共同体各界广泛关注,因而较易获得政策决策者的关注,其制定重点在于开放式的政策方案制定和以各方利益协调为主线的政治流形成过程。以中央发起,政策共同体共同参与的《长江三角洲地区区域规划》为例,受行政壁垒及地区利益的影响,区域协调问题一直困扰着长三角地区发展。火热的港口、机场等重大基础设施布局之争,激烈的招商竞争及地区产业同构问题,引发了各级政府、学者、企业家、大众及媒体的广泛关注,再加上上海经济区规划办公室协调作用的失效和长三角城市经济协调会的弱势,2003年国家发改委已考虑编制长三角区域规划[19]。

混合协商型区域政策方案制定具有开放协作的特征,充分调动了政策共同体的各方力量。2004年11月长三角规划编制正式启动,随后成立规划领导小组,下设综合研究组、专题研究组和地方研究组[20]:综合组由若干较深研究资历的专家学者组成,以中科院南京地理与湖泊研究所作为领导单位,还包括华东师大、上海城市化发展研究中心、浙大等大学和地方研究机构的专家[21],主要负责对研究大纲、重点领域、研究成果等进行咨询、论证,整合地方与部门规划并汇编最终规划文件;专题组由国家发改委相关司局组成,研究各专题规划方案;地区组由省市发改委和其他院校组成,负责协助综合组研究本省市的目标、定位、需跨省市协调的重大问题,并提供基础数据和情况[4]。此外,规划方案还在国家发改委网站上公开征求网民意见,从2006年4-6月底,发改委选择了部分公众意见在网站刊出,相关意见和建议将由业务处整理,并在规划编制中予以吸收借鉴[22]。2006年11月规划送审稿已基本完成并签发征求省市意见。

以各方利益协调与均衡为主线的政治流形成,是混合协商型区域政策出台的难点,这一过程也是政策不断“软化”以达到各方均能接受的过程。在我国,政府内部政策共同体成员具有主导作用,因而这一利益协调过程主要体现为政府内部利益冲突的协调,包括了部委之间对规划空间的争夺[23]、地方利益协调、中央与地方利益协调等。

在以发改委牵头的长三角区域规划编制同时,由建设部牵头的长三角城镇群规划也在进行,虽是专项规划,但也考虑了产业布局、城市经济结构互补等多方因素,已具有区域规划的特征,其规划范围与发改委规划范围存在差别,增加了安徽省部分城市[24],而发改委版本由于得到中央支持并最终胜出。

地方政府间利益协调难度最大,这也是长三角区域规划出台缓慢的主要原因。一是对规划范围的协调,最初规划范围为15个城市,并不包括新加入长三角经济协调会的台州[25],随后将台州纳入,虽然苏浙两省其他城市和安徽省部分城市均强烈希望加入此规划,但最后规划范围定为苏浙沪两省一市。其原因是,一方面,长三角区域规划实施无法脱离省级政府协调;另一方面,苏浙皖其他城市的加入势必会削弱16城市政策相对优势,在各方协商下形成了最终范围。二是对城市功能定位、产业布局等与地方利益密切相关的规划内容协调[26]。区域政策一旦发布将上升为区域共同意志,且修订成本很高,为避免陷于被动地位,影响到地区经济发展的实绩,地方政府均希望把本地的发展战略和重点项目融入规划,拔高自身城市定位和制定有利的产业布局,这也是地方政府利益博弈的焦点,并带来地区相互攀比和讲求利益均衡。为使地方利益在规划中体现,省市除参与规划征求意见会议等正式渠道外,还有直接与规划编制专家沟通,成立代表地方的研究小组等形式。虽然地区利益纷争激烈,但促成长三角区域规划出台,推进区域一体化发展已成为各省市的共识,因而地区间也存在妥协和协商余地,这也是规划没有中止的原因。

中央政府代表了区域全局利益,也是地区利益博弈的仲裁者。首先,维持政策制定中地方力量的均衡,如在长三角区域规划综合组专家配置上体现了省域均衡。其次,通过行政力量打破地区利益纷争的僵局。在地区利益纷争僵持不下的情况下,2007年时任国务院总理温家宝在上海主持召开长江三角洲地区经济社会发展座谈会,之后由发改委带队,国家部委分批到长三角重点城市考察,促成了2008年国务院《关于进一步推进长江三角洲地区改革开放和经济社会发展的指导意见》的出台,该文件划定了规划范围,并将规划关注点放在区域整体利益和单个城市不可能解决的问题上,地区间利益争夺才逐渐平息[27]。至此,长三角区域规划的政策窗口自然形成,并于2010年获国务院批复。

三、总结与政策建议

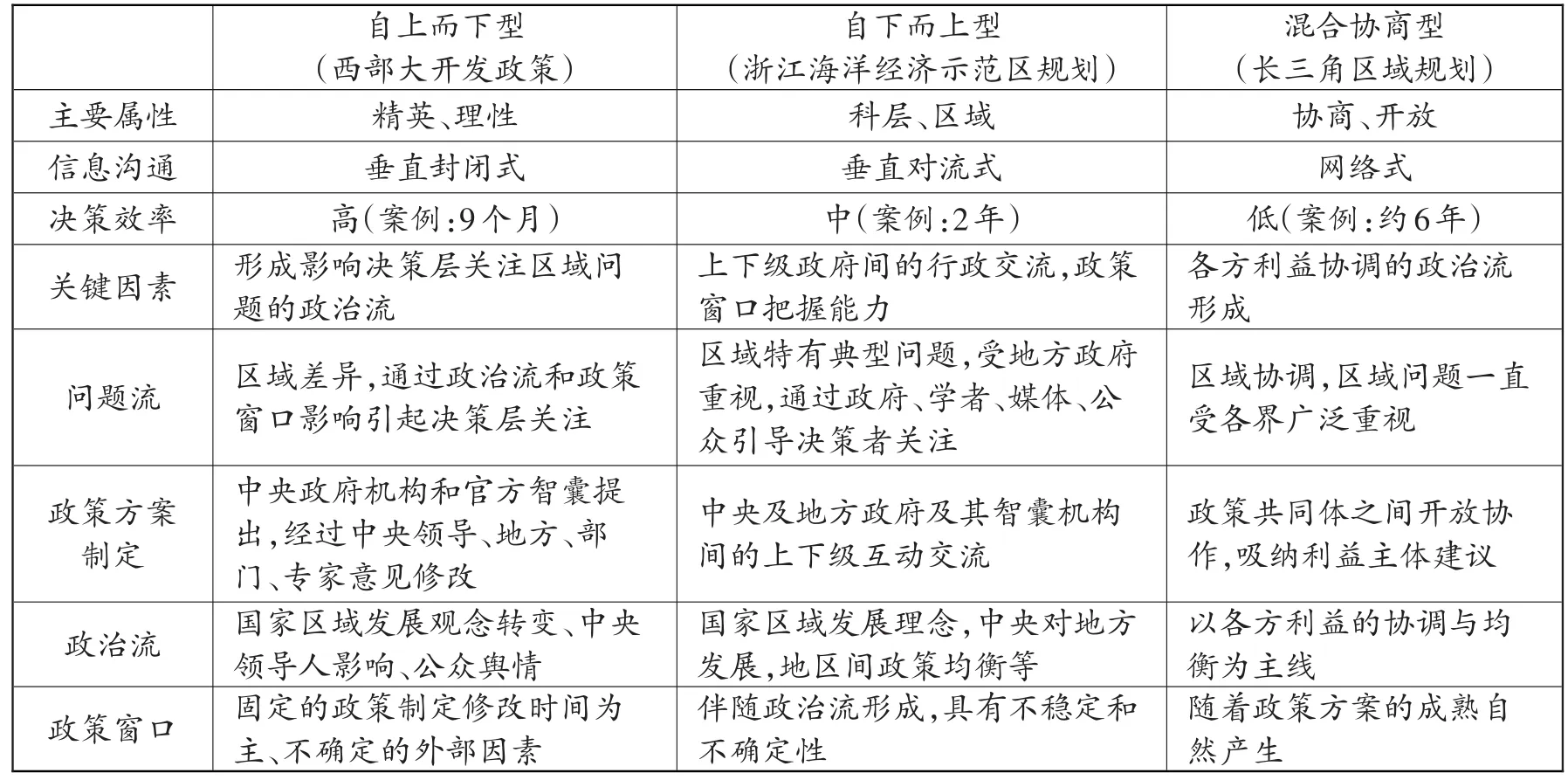

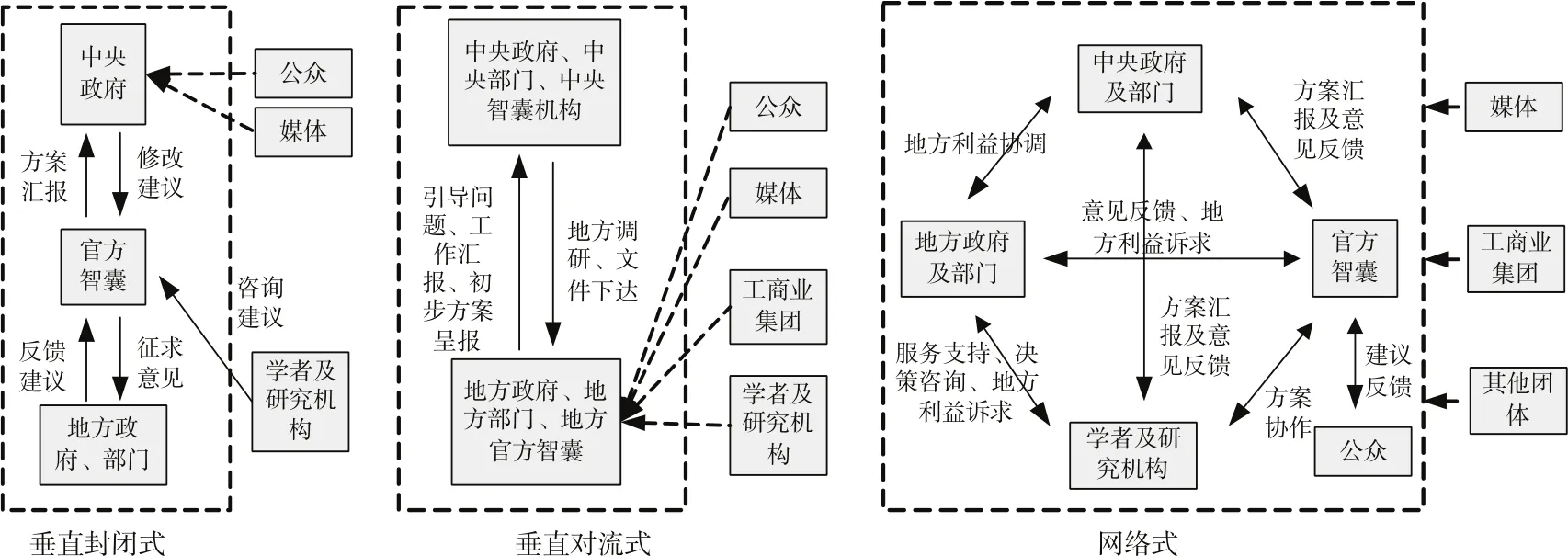

借助多源流模型和政策共同体分析方法,结合新时期我国不同类型区域政策制定的典型案例,将其主要特点和政策共同体间的信息沟通方式进行总结(见表2、图2),研究发现:①我国区域政策制定过程可视为经过理性修正后的多源流模型,问题导向和政治导向较为明显。②政府内部政策共同体之间联系紧密,对政策制定起着主导作用,政府外部共同体联系松散,起着辅助作用。③不同类型区域政策制定有不同的特征与关键点。自上而下的区域政策制定体现出精英政治和理性行为特征,其关键因素在于产生影响决策层关注区域问题的政治流。以地方政策上升为国家区域政策为主的自下而上区域政策制定,具有明显的行政科层制和区域主义特征,以地方政府与中央政府间的行政交流为主线,其政策方案制定以中央政府及其智囊与地方政府及其智囊的互动交流为主,由代表地方利益的区域政策共同体在引导决策者对问题流的关注方面起到了较大作用。混合协商型区域政策制定具有利益协商和开放协作的特征,政策制定的关键在于各方利益尤其是政府内部利益的协调。④不同类型区域政策制定具有相异的信息沟通模式。自上而下的区域政策制定在政府内部完成,体现为以官方智囊为中枢的垂直封闭式信息沟通方式。自下而上的区域政策制定主线为中央政府及其智囊与地方政府及其智囊的互动交流,同时也是中央政府和代表地方利益的政策共同体之间的沟通,其信息沟通方式体现为垂直对流式。混合协商型区域政策制定通过政策共同体之间的开放协作完成,有赖于各方利益协调与均衡,因而其信息沟通方式体现为网络式。

表2 不同类型国家区域政策制定过程的对比分析

图2 区域政策制定中政策共同体的信息沟通模式

十九大报告指出中国特色社会主义进入新时代,当前社会主要矛盾是人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾。区域政策是解决区域发展不平衡,促进区域协调发展的重要工具,新时期区域政策制定方式表现出多元并行的趋势,不同类型制定方式各有其优缺点及适用范围,因而需要针对具体情况选择合适的制定方法。在发展中保障和改善民生是新时代发展中国特色社会主义的基本方略之一,区域政策的最终落脚点体现在区域民众的利益诉求上,在区域政策制定过程中不断提高民众参与的广度和深度,是体现区域政策价值的重要途径。最后,区域政策的制定与实施是一个动态过程,政策的制定会影响到区域内各利益主体参与政策实施的积极性和能动性,进而影响区域政策的实施效果,因而对区域政策实施效果进行预判研究,根据实施情况对区域政策制定方法进行修正是提升区域政策制定科学性,保障区域政策成功实施的有效措施。

[1]丁四保.从区域规划看中国的区域制度[J].地理科学,2013,33(2):129-134.

[2]张京祥.国家—区域治理的尺度重构:基于“国家战略区域规划”视角的剖析[J].城市发展研究,2013,20(5):45-50.

[3]托马斯·R·戴伊.自上而下的政策制定[M].鞠方安,吴忧,译.北京:中国人民大学出版社,2002:1-17.

[4]李禕.中国区域管治的演变:以长江三角洲地区为例[M].南京:南京大学出版社,2013:50-93.

[5]保罗·A·撒巴蒂.政策过程理论[M].彭宗超,译.上海:上海三联书店,2004:1-50.

[6]约翰·W·金登.议程、备选方案与公共政策[M].丁煌,方兴,译.北京:中国人民大学出版社,2004:247-259.

[7] SABATIERPA,JENKINS-SMITHHC.Policy change and learning:an advocacy coalition approach[M].Boulder,Colorado:Westview Press,1993:13-53.

[8]MCCANN P,ORTEGA-ARGILES R.Redesigning and reforming European regional policy:the reasons the log⁃ic and the outcomes[J].International regional science review,2012,36(3):424-445.

[9]CAMAGNI R,CAPELLO R.Regional Innovation Pat⁃terns and the EU Regional Policy Reform:Toward Smart Innovation Policies[J].Growth and Change,2013,44(2):355-389.

[10]陆大道,刘卫东.论我国区域发展与区域政策的地学基础[J].地理科学,2000,20(6):487-493.

[11]陆大道,刘毅,樊杰.我国区域政策实施效果与区域发展的基本态势[J].地理学报,1999,54(6):496-508.

[12]曾培炎.西部大开发决策回顾[M].北京:中共党史出版社,新华出版社,2010:1-55.

[13]浙江省社科院海洋经济课题组,徐友龙,段愿.中国启动蓝色引擎[J].观察与思考,2011(6):10-14.

[14]昝晓君.我国跨区域行政规划中的公众参与[D].上海:上海交通大学,2013:9-16.

[15]刘华.浙江沿海战略提速[EB/OL].(2010-04-06)[2018-01-23].http://finance.sina.com.cn/roll/20100407/03307699280.shtml.

[16]何蒋勇.国家海洋局:浙江抓住机遇将海洋经济做大做强[EB/OL].(2010-09-15)[2018-01-23].http://news.zj.com/detail/2010/09/15/1298074.html.

[17]杨军雄.蓝色乐章谱新曲,专家热议浙江海岛开发[N].浙江日报,2010-10-28(10).

[18]张晓松,江国成.发改委:坚持把缩小差距作为区域战略和政策的着力点[EB/OL].(2010-11-17)[2018-01-23].http://finance.qq.com/a/20101117/005633.htm.

[19]谢惠仁.发改委拟订长三角规划告别各自为政和盲目开 发[EB/OL].(2003-08-22)[2018-01-23].http://news.sohu.com/15/36/news212363615.shtml.

[20]国家发改委.长江三角洲地区,京津冀都市圈区域规划工 作 进 展[EB/OL].(2005-09-18)[2018-01-23].http://www.gov.cn/ztzl/2005-09/18/content_64736.htm.

[21]朱国栋,高艳平.“泛长三角”规划将慎行[EB/OL].(2006-04-29)[2018-01-23].http://business.sohu.com/20060429/n243065506.shtml.

[22]李芃.长三角区域规划再推迟,发改委地区司副司长陈宣庆:年内出台应该没有问题[EB/OL].(2006-05-11)[2018-01-23].http://biz.163.com/06/0511/152GRP9M/5I00020QBR.html.

[23]胡序威.中国区域规划的演变与展望[J].地理学报,2006,61(6):585-592.

[24]魏梦杰.发改委与建设部版本不一,长三角是否应该泛化?[EB/OL].(2006-04-06)[2018-01-23].http://finance.qq.com/a/20060406/000332.html.

[25]李晔.发改委官员:长三角区域规划维持15个城市不变[EB/OL].(2004-11-16)[2018-01-23].http://finance.sina.com.cn/g/20041116/14031158586.shtml

[26]孙小林.国家发改委将牵头成立长三角规划协调委员会[EB/OL].(2008-04-17)[2018-01-23].http://news.sohu.com/20080417/n256342738.shtml.

[27]王姝.京津冀区域规划3.0版将落地,之前耗时十年未出 台[EB/OL].(2014-04-14)[2018-01-23].http://www.chinanews.com/gn/2014/04-14/6058260.shtml.