徐冰的艺术观与行动逻辑

朱莉 仇海波

想要尽可能准确且全面地归纳徐冰和他的作品,并不是一件容易的事情。他的艺术表达具有如此开放、丰富的语境,他将艺术语言的可能性与想象力无限展开,他对社会、文化、现实深邃的思考和独特的处理,生发出广阔而微妙的张力,实难让人一语蔽之。作为一个观众或后学,惟有追溯其思想的路径与彼时的文化语境,方有可能获得一些交织缠绕的线索。而这个中国乃至国际当代艺术史无法绕开的艺术家,他的创造力和感知力究竟来自哪里?他独一无二的价值体现在哪?他的艺术经验和思维方式带给我们什么样的启示,又是否可以被借鉴和转化吸收?

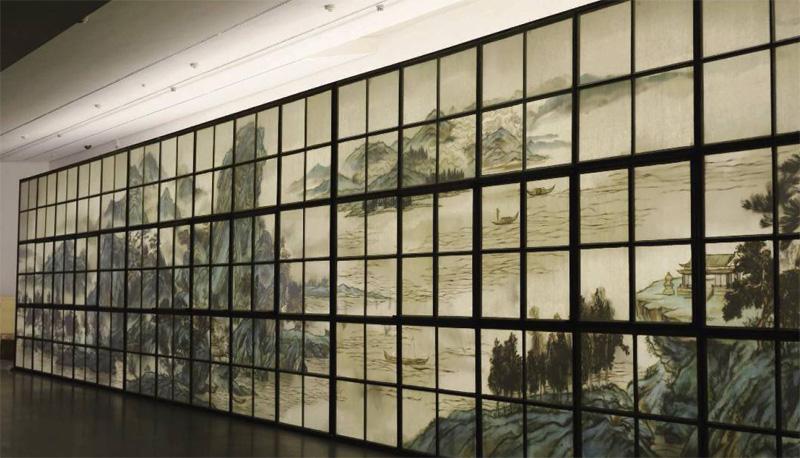

《背后的故事:秋山仙逸图》徐冰综合媒材装置330×1665cm 2015年

和徐冰稍有接触的人,都知道他的谦逊与温和,用其身边人的话“从未见过他对人发火,也未见过他出口伤人”,即使遭遇逆境也从不抱怨,坦然接受,默默化解。与之相对的,艺术上的思考和表现却又如此的“离经叛道”,不断引导人们跳出固有的认知和思维模式。看上去“聪明绝顶”的他总说自己并无才能,只能比别人更加刻苦和认真,他不断强调“艺术是宿命的”,是一种“命中注定”,绝非计划所得。如此文弱、朴实的一个艺术家,竟创造了那么多无论是体量还是分量都令人咋舌的作品,什么样的经验造就了这样一个“徐冰“?这也许可以成为我们试图理解徐冰的一个入口。

《鬼打墙》徐冰综合媒材装置1990一1991年

徐冰在《愚昧作为一种养料》一文中提到,和1970年代激进、有觉悟的青年比起来,他“走的基本是一条愚昧路线”,这与他北大子弟的成长环境相关。作为革命年代家庭成分存在问题的孩子,老实、本分和认真成为他们性格的底色。插队时办油印刊物《烂漫山花》的经历被他视为一生唯一的一段“真正全神贯注的时期”,而不论是知青期间不抽一口烟,探亲间隔时间最长,守着杏树林一颗杏都不吃所带来的自我克制的满足,还是美院期间为解决素描根本问题一整个寒假不回家的决心,能够看出徐冰对于“极致”的追求确实出自一种早已有之的性格上的“生理嗜好”。这在某种程度上决定了他做作品时的态度、方法与行为逻辑。

《烟草计划·荣华富贵》徐冰卷烟2004年

那么,徐冰创作中所依靠的养分与思想基础来自何处?他自己在《我的真文字》一书序文中这样写道:民族性格中的内省、文化基因中的智慧,和我们获得的有关社会主义实验的经验,以及学习西方的经验。这些优质与盲点的部分交织在一起,构成了我们特有的养料。

一

徐冰常以一种“宿命式”的口吻书写或交谈,这种带有东方哲学意味的说话方式能激发每一个身处浮世的人隐伏的心灵。他让我们看到在人生的每个阶段要懂得顺应自然,明慧地面对命运中那些人为不可控的力量,并將之转化成自身独有的能量。

与这种古老的具备某种宗教感的世界观相对应,在徐冰的创作中,有一条隐现的“禅”的线索。除了最能体现这种东方智慧的《何处惹尘埃》,禅的思想在他早期的版画实践中就已初露端倪。《五个复数系列》虽然在研究和讨论版画的复数性,而技术与视觉层面却呈现了“从无到有,又从有到无”的过程。而成名作《天书》用最传统的方式“反传统”,想法虽源于1980年代西方思潮不断涌入带来的迷失,但禅道中的“一无所得,一无所证”亦在这件作品集中体现,包括同时期的《鬼打墙》以及近些年的新作,我们似乎找不到徐冰真正想要说什么,又好像什么都说到了。《在美国养蚕》系列作品中的哲学隐喻与不确定性,《烟草计划》中材料本身超越人为与科学控制的“命运感”,《背后的故事》与《蜻蜓之眼》中的“真亦假时假亦真,无为有处有还无”,都充满了禅意。

用一种不苟的态度、精巧的制作、创造性的思维专注在无意义中的意义,是徐冰的作品中一直贯穿的艺术方法。形态上则以庞大的工作量带来一种不能被忽视的“纪念碑感”。这种无意义的意义到底是什么呢?它似乎指向一种漫无边际。观者不确定的心理和有差异的视角产生叠加的并非唯一的“意义”,一系列非标准答案无法用文本一一厘清。正如沈语冰所说,对于徐冰的作品,“没有误解,只有一知半解”。而解读的本能恰好印证了人们习惯于求证意义的执念,当我们苦苦追寻人生的意义,可曾想意义本身并不存在,也无须论证,无意义抑或泛意义即构成最大的意义。

二

从《木林森计划》开始,徐冰的创作开始越发明显地走向一条艺术系统之外的道路。而在此之前,除了“动物系列”、“文字系列”、“烟草计划”这些学界评论较多,在材料或脉络上相对清晰并不断得到延续的作品,他在1990年代及2000年初的美国及世界各地还做了很多不太为公众所熟悉,相对小型、碎片化的观念性创作,例如《ABC》《后约全书》《转话》《移动电脑台》《文盲文》《您贵姓》《身外身》《猴子捞月》《金苹果送温情》《第一读者》等等,作为一种不断的实验,它们展现出艺术家源源不绝的灵感。

当我们梳理这些作品的脉络,感叹徐冰的思维之丰富时,的确能在一系列带有强烈西方思维痕迹的作品中发现,徐冰也是在探索中不断调整自己的艺术思想。长期以来,由于我们对于西方主流艺术系统的想象与向往,使得身处其中的艺术家很难察觉到其弊病的存在。为了搞清楚“现代艺术到底是怎么回事”,徐冰于1990年来到美国。他回忆自己在“融入”的同时,不可避免地掉进了西方现代艺术“线性的创造逻辑”的瓶颈。不断想要“创造惊人的艺术”会使人走到“为创造而创造”的狭窄道路上,自然也就被困在艺术领域的有限和贫乏中。对人的创造力的无奈,导致他对动物的兴趣,更为重要的一点,他意识到艺术似乎正失去它的核心价值。这些不断积压的疑虑促使徐冰剥开西方当代艺术的壳,寻找艺术在自己心中的位置。

早在纽约东村时期,徐冰就已从已故的革命前辈古元的艺术中发现一种真正的接地气的“前卫”,不单是“艺术来源于生活”的朴素态度,而是“对时代生活本质和总体精神的把握”。徐冰归结为:对社会及文化状态的敏感而导致的对旧有艺术在方法论上的改造。涉及社会、经济、自然、生态、公益、文化、遗产等多个领域的《木林森计划》的持续展开让他获得一些宝贵的体会——如何摆脱艺术的困境继续往前走,以及艺术的灵感和创造力到底在哪儿。“只有与艺术体系保持距离的工作,才有可能为艺术系统带来新的血液和动力”,艺术的核心价值,绝非技术、样式、风格层面的问题,亦不是单纯考验思维能力与创造力的“智力竞赛”,而是将这种技能、样式和创造力恰当地融合成一种过去没有的语言,说明和揭示艺术家所处的时代。因而,从艺术系统之外——“社会现场”获取能量成为徐冰近二十年来创作中最重要的线索,尤其体现在回到中国后的一系列创作中。

三

在正在进行的合美术馆的“徐冰”同名个展上,国内观众第一次较为完整、集中地感受到徐冰的艺术面貌。三十多年来,尽管徐冰的创作脉络存在很多交叉的地方,但在我看来大致能梳理出几条线索:第一,最著名的即对文字、符号、语言及其所代表的文化特质进行研究的“文字系列”,包括《天书》《英文方块字》《文字写生》《地书》《木林森计划》《汉字的性格》等;第二,借助生灵以激发人类能量的“动物系列”,包括《文化动物》《一个转化案例的研究》《在美国养蚕系列》《鹦鹉》《鸟语》《野斑马》等;第三,“转换”的方法和语言,包含对东西方思维之间、传统与当代之间、材料固有属性或事物固有认识的转换,例如《何处惹尘埃》《背后的故事》《芥子园山水卷》《烟草计划》《凤凰》《蜻蜓之眼》等。不得不说,这些作品大都包含丰富的指涉,使得这样的初步分类显得言不尽意,它们之间常常存在一些内涵上的重叠或更多维的隐喻。

作为本次展览最重要的呈现,观众在“徐冰”开幕日得以有机会观看完整版的《蜻蜓之眼》。这部影片使用网络时代泛滥的公共监控视频作为材料,以一种叙事文学作为主线,讲述了一个无法确认自己身份的女孩——“蜻蜓”的故事。徐冰在影片公映会后谈到,在今天无处不监控的社会,《蜻蜓之眼》印证了《楚门的世界》的想象,而就像其他作品一样,观众好像永远找不到他想说什么,世界变得越来越不清楚,这部电影就在提示这样一种模糊不清的状态:这是电影吗?人的边界在哪?真实与虚拟、监控与被监控之间的关系是什么?

尽管采用了完全不一样的媒介,《蜻蜓之眼》与徐冰过往的创作之间还是存在很多脉络上的关联。徐冰对“种类”“模式”“方法”“符号”这一类涉及到事物本质的概念天生有种敏感,从使用材料的类别来看,《蜻蜓之眼》中公共渠道监控影像的素材,与《地书》的公共标识系统、《芥子园山水卷》的中国绘画范式具有“同质性”,都不是主观的发明或编造,具备“自然形成的逻辑和被普遍认可的基础”,归属某种约定俗成的觀念以及人类超文化、超地域的共同经验。从艺术手法上,这部片子转换了“局限性”,转换了“真实与现实”,和很多作品一样,都在“声东击西”,制作一部叙事电影本身不是目的,其所引申出来的多个层面的思考与讨论才是重点。

责任编辑 吴佳燕