家与家犬

张立峰

在所有动物当中,犬可能是与人类纠缠时间最长、程度最深,也可能是关系最为紧密的一种动物。犬与人的密切关系体现在它们可以自由出入人类的起居之所,甚至成为家庭的一员。

远古以来,随着狩猎经济的消减,犬的地位和职能也在发生着变化,它们逐渐成为游牧生活的协作者和农耕民族的守护者。

古代游牧民族逐水草而居,最主要的经济来源依靠蓄养牛、羊等动物。犬生性感官敏锐、奔跑速度快、服从意识强,经过训练的牧羊犬可以防止家畜走失,防御猛兽攻击,成为牧人们看护牧群的得力助手。在新疆阿尔泰哈巴河县发现的岩画中,就有一幅放牧图。画中众多山羊缓慢地行进着,两名牧人一人手执长鞭,一人双手张开作驱赶状,后有一犬尾随,形象地表现出牧羊犬随牧人放牧羊群的情景。

在阴山岩画中还有很多放牧图,放牧的形式也是多种多样,或是牧羊人站立在羊群之中,或是牧羊人跟在羊群之后,而图里往往都有牧羊犬的形象。其中,有这样一幅作品:一只牧羊犬看守着羊群,羊群排列成弧形,正走回牧场的路上。牧羊犬的上方有一根棍状物,可能代表牧鞭,后方有一个小圆圈,表示将要西落的太阳,这是一幅充满牧区生活情调的作品,反映出牧羊犬与牧人生活的休戚相关。

当人类从狩猎、采集和游牧状态转变为定居的农耕生活之后,犬又担负起看护家宅田园、防止盗贼等职责。《礼记·少仪》记载:“犬有三种,一曰守犬,守御宅舍者也。”《三字经·训诂》中说:“犬,能守夜防患。”民间百姓的俗谚则更为通俗明白:“农家不养狗,夜里无人守。”因此,古人把看家犬又称作“守犬”、“门犬”或“吠犬”,等等。

出土文物显示,古人很早就利用家犬看守宅院。在江苏邳州市大敦子新石器时代晚期墓中出土一件陶制房屋,四壁和屋顶都刻有犬的形象,俨然是看家的卫士。今天郑州城外城陶瓷艺术博物馆中收藏有一件汉代绿釉陶楼,这件陶楼由四层楼体和一个院落组成,院落正面中部开方形大门,门左右各卧着一只陶狗。在山东省博物馆藏有一方汉代画像石,在两座粮囤之间有守犬护卫粮仓。在四川省合江胜利乡东汉砖室墓出土的画像石棺“象戏与舂米”中,在房舍内也有一只守犬。这些正是犬作为“家園守护者”形象出现的早期代表性文物。

不仅是公侯贵人,平民百姓和普通农户也都养犬护院。汉高祖刘邦得天下以后,尊其父为太上皇—这也是我国历史上第一位在世时被尊为太上皇的人。刘父是汉初沛郡丰邑(今江苏徐州丰县)人,刘邦就为父亲重新营建家乡“新丰”。然而刘太公本是平民百姓,大半辈子一直过着普通人的生活,据《资治通鉴》记载,造好的新丰城竟还是“混鸡犬而乱放,各识家而竞入”。三国时期魏国少帝曹髦绘有一幅《新丰放鸡犬图》,大概就是对此旧事的追忆。

或许也因为如此,在《汉书》等史料典籍中常用“鸡鸣狗吠之声”描绘某一地区的社会稳定。《梁书》中还说,“犬不夜吠,故民得安居”,后来人们就用“犬不夜吠”来形容没有盗贼的生活状态。

到了宋代,民间养狗非常普遍。北宋太平宰相晏殊有诗云:“骚客登山知有助,秦源鸡犬更相闻”;南宋四大家之一的杨万里也说:“不知林下人家密,倚杖忽闻鸡犬声”,“稻穗堆场谷满车,家家鸡犬更桑麻”。

木匠出身的南宋宫廷画家李嵩有一幅《货郎图》,这幅绘制于800年前的风俗画着重表现了那个时代的农村生活与乡土气息。在一个天气晴好的秋日,小村边又传来熟悉的锣鼓声和货郎的吆喝声,原本僻静的乡村顿时沸腾了。孩子们雀跃地奔向村头,抱着婴童的妇女随后赶来,一条村狗紧跟着热闹的人群。最为惹人怜爱的是几只憨态可掬、连走路还不稳当的小狗,笨拙地紧紧跟随在母亲身后。

这一刻,我们仿佛能听到孩子们的喧闹声、妇人们的嬉笑声,还有狗儿们的吠叫声。整个画面充溢着欢快活跃的气氛和浓郁的乡野气息,为我们呈现出古代乡间那特有的、质朴无华的风土人情之美。

犬性忠诚且忠心护主,对此史不绝笔。南宋著名文学家洪迈在《夷坚志》中记载了这样一件事:有位僧人豢养了一只狮狗,后来僧人不幸被凶盗所害,这只狮狗就一直紧跟着盗匪。“此犬窃随(凶盗)以行,遇有人相聚处,则奋而前视盗嗥。盗行,又随之”,直到有人发现僧人被害,将凶盗缉拿归案为止。这只狮狗如此聪明懂情义,令人感动。

《太平广记》是宋人撰写的古代文言纪实小说总集,取材于汉代至宋初的纪实故事。书中记载,在浙江“钱塘县界(今浙江杭州)地名狗葬,桥名良犬”。根据故老口耳相传,这两处地名的由来是源于一只忠犬救主护主的故事:“昔人被火燎几毙,犬入水以濡其主,得苏省,后犬死,里人葬之,立此名、旌其义耳。”

大文豪苏轼在被流放海南岛时曾经得到一只黑嘴守犬,它非常勇猛而又驯良,深得诗人喜爱。元符三年(1100年)正月,宋徽宗赵佶继位,苏轼得以赦免北归。诗人准备渡海前往广西合浦,在途经海南澄迈县时,这只犬竟然一路泅渡追赶主人到达彼岸,路人见了都感到十分惊奇,于是苏东坡就写下了《予来儋耳得吠狗曰乌觜甚猛而驯随予迁合浦过》:

乌喙本海獒,幸我为之主。

食余已瓠肥,终不忧鼎俎。

昼驯识宾客,夜悍为门户。

知我当北还,掉尾喜欲舞。

跳踉趁僮仆,吐舌喘汗雨。

长桥不肯蹑,径度清深浦。

拍浮似鹅鸭,登岸剧虓虎。

盗肉亦小疵,鞭箠当贳汝。

再拜谢恩厚,天不遣言语。

何当寄家书,黄耳定乃祖。

这是一首记录文豪与家犬之间感人故事的诗作。大意是说,“乌嘴”是海南的一条獒犬,有幸认我为主。尽管它吃得十分肥壮,但也不必担忧被我吃掉。白天时,它驯良地迎送相识的宾客,到了夜晚会为我勇敢地守卫门户。或许它也明白我将要北返故地,欢喜得摇动尾巴快要起舞,还乘机跳跃与童仆嬉戏,吐着舌头喘着粗气。路过澄迈时“乌嘴”有长桥不走,径直泅渡过那既清且深的水面。它拍浮的动作如同鹅鸭,登岸时的英姿又好像猛虎。爱偷吃肉是它的小缺点,可我大度地放过了它。它一再拜谢我的厚恩,只是天生不会话语。见它如此聪慧,或许能像西晋陆机的爱犬“黄耳”一样,能为我给千里之外的亲人寄一封家书。

此后不到一年光景,饱经磨难的苏东坡在江苏常州一病不起,溘然长逝。临终前,也不知“乌嘴”是否为诗人送去了最后一份家书。

这些古老的故事,让人不禁想起《义犬报恩》《忠犬八公》等诸多感人的现代影视剧故事。忠义的家犬不仅温暖感动我们的内心,也代表了诗人和画家筆下的田园之趣,象征着丰足美好的生活。

“茅庐半住林木里,白狗黄鸡小如蚁。翁媪无言童稚间,可是太平风俗美。”古今文人常常借犬抒情,在那些描绘家宅田园的诗篇画卷中,总会出现一只活泼的小狗,来注入一点生机灵动。宋人范成大《烧火盆行》诗云:“儿孙围坐犬鸡忙,邻曲欢笑遥相望。”描绘的是诗人眼底心中的田园生活。南宋韩淲《雨多极凉冷》诗更有画面感:“鸡犬邻家外,鱼虾小市中。”

犬,俨然成为田园生活的一个符号。在老子《道德经》记述的理想世界里,有“鸡犬之声相闻”。在陶渊明笔下那个“有良田美池桑竹”的世外桃源里,也有“鸡犬相闻”。诗佛王维的《桃源行》诗中还有“日出云中鸡犬喧”。透过宋画《归去来辞书画卷》,我们看到了挂冠归隐的陶渊明乘舟返乡时,家中妻儿与园中花狗出来相迎。

所谓的桃花源,其实不在世外仙乡,就在久别重逢,在粗茶淡饭的田园生活里。恰如宋人刘应龟《春日田园杂兴》诗所云:“独犬寥寥昼护门,是间也自有桃源。”

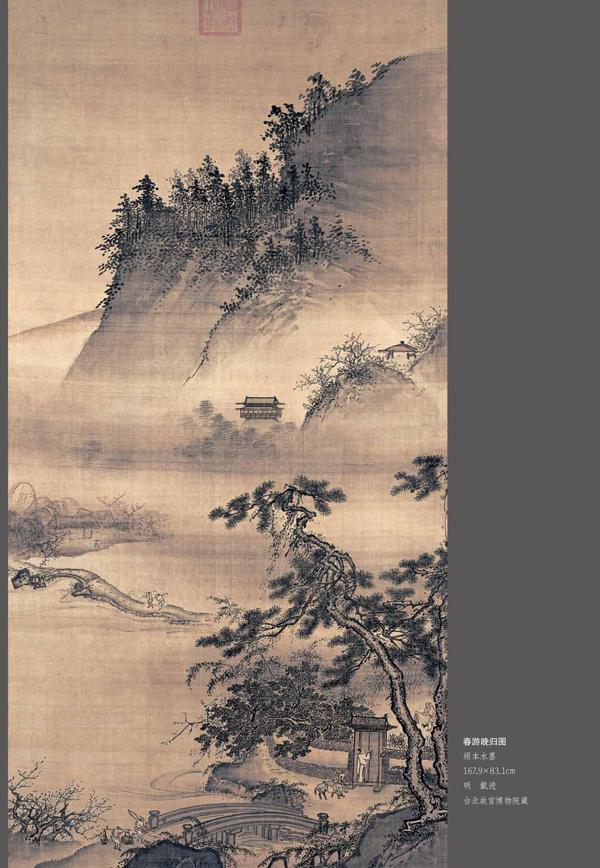

明代画家戴进有一幅《春游晚归图》。贪游春色的主人入夜方归,画面描绘主人叩门的一刻,院中的家人打着灯笼,与灯下的黑狗一起为主人开门。这就是家犬,主人不在时看家等候,主人归来欢喜相迎。

唐人刘长卿有一首著名的《逢雪宿芙蓉山主人》诗,“日暮苍山远,天寒白屋贫”,遇阻风雪的诗人借宿于一户山民寒家。“柴门闻犬吠,风雪夜归人”,夜深人静却难以成眠的诗人突然听到了狗吠声,原来是有人在这个寒冷艰辛的风雪之夜幸福地回到了家中。

可以想象,每个“夜归人”在看到守候的家人与家犬的那一瞬间的欣喜之情,这恰恰是普通人平淡生活中的温馨之处,其中似乎还蕴含着经受磨难之后心灵的领悟与超脱。

其实,世间每个人都是那个“风雪夜归人”,我们一直行走在途中,期盼着幸福地归家。然而,这世上却未必人人有家可回。

说起导盲犬,很多人以为是现代产物,其实不然。据《资治通鉴》,早在2300年前的东周时期就有“犬导人行”的记载。明代正德年间画家周臣有一幅《流民图》,为我们描绘了一只导盲犬形象。在画中诸多乞丐之中,有一位双目皆盲、衣不蔽体的老妇人,只靠着一只狗领路。这只长毛黑狗正蹲伏在主人身前警惕地打量着前方,画面定格的那一瞬间,盲眼老妇似乎正拄杖静听黑犬的指引。

元代不知名的画家为我们留下了一幅《乞丐与犬图》。画中有一位衣衫褴褛、年轻赤脚的女性,她身后背着一件包着布囊的乐器,似乎是曲颈琵琶,手捧一本蓝色书册,可能是一本乐谱。由此猜测这可能是一个卖艺的女丐,从她圆润的脸庞来看,她的卖艺生活似乎过得还算不错。在女丐脚边有一只白色小狗,狗颈上有黄色颈圈,上面挂着一个铜铃状饰物,可见应该是一只家犬,如今却随着女主人一起流浪。但见此犬浑身瘦骨嶙峋,显然是吃了不少苦。

俗话说,“儿不嫌母丑,狗不嫌家贫”。在《流民图》和《乞丐与狗图》中,哪怕主人们已经沦落若斯,狗儿仍然忠心事主、不离不弃。如果说,男人和女人用爱情与亲情建立并维系着一个家庭。那么,在这些已经一无所有的乞丐与犬之间也存在某种情感纽带,维系着这世间至简至陋的“家”。

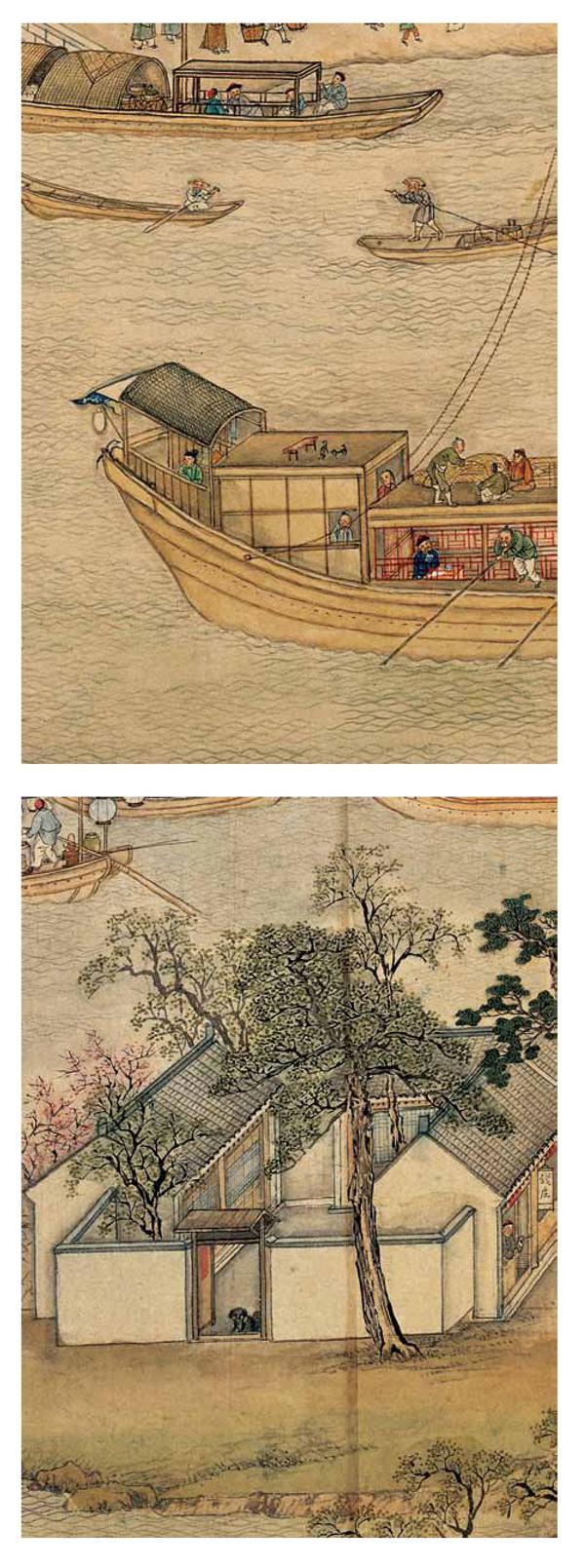

时至明代,著名画家仇英在摹写北宋张择端《清明上河图》时,在局部细节上大量取材江南城市景象,为我们展现了明代江南社会的城市居民生活实景。

画卷起首处青山蜿蜒起伏,长河逶迤流淌。随着画卷徐徐展开,人物活动渐次丰富,社戏、婚娶、交通一一呈现;至“虹桥”处人物众多,达到高潮;进入城门后,街道两旁商铺鳞次栉比,市井生活生机勃勃,画卷最后以一处亭台高耸的华丽庭院作为结束。在整幅画面中多处出现了狗的身影,在宽阔的街道上有黑狗奔跑,一户居民家门前有小狗与孩童一起嬉戲,在一处树荫遮蔽的庭院里还有狗儿悠闲偃卧的身影。

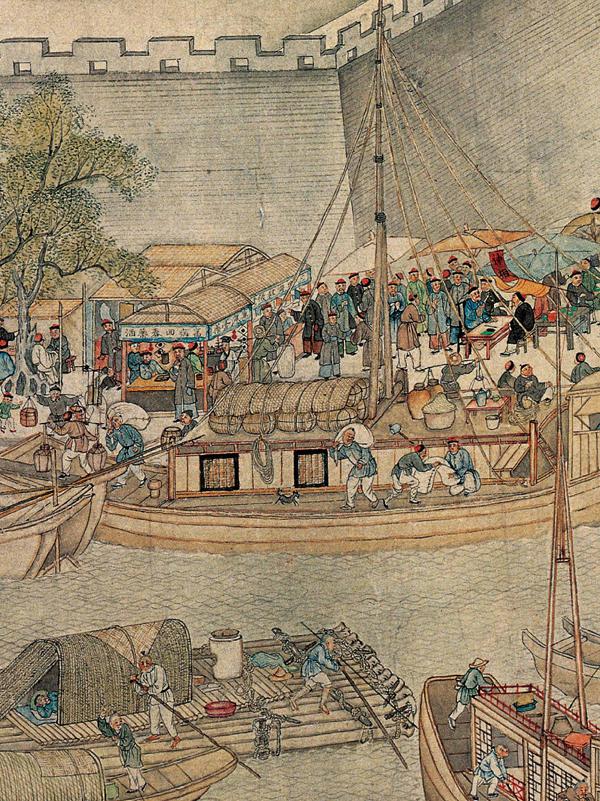

徐扬是出身苏州的清代画家,乾隆十六年(1751年)弘历南巡苏州,他进献画作得以供奉宫廷。乾隆二十四年(1759年),他创作完成《姑苏繁华图》(原名《盛世滋生图》),描绘了清代康乾盛世时期苏州城的市井风情,举凡湖光山色、水上人家、水运漕行、田园村舍、商贾云集等皆呈现在观者眼前,为后人提供了丰富的政治经济、文化艺术、地理民俗、园林建筑等方面的视觉史料,可谓乾隆时期的“苏州图志”。

该画十分注重细节描绘。我们可以发现,在街角一处大户人家的后门处有只看家黑犬,跨河虹桥旁的临水人家正门蹲伏着另一只看家犬,还有往来运河上的漕运船只,或是船头,或在舷侧,也都出现了狗儿们的身影。

从仇英版《清明上河图》和徐扬《姑苏繁华图》的描绘,我们可以知道,明清时期的江南城市生活中狗儿已经无处不在,此时的家犬已经完成了从乡村向城市的“进军”,并很好地融入市井百姓的普通生活中。

也正是因为进入了城市—这个人类文明最为复杂宏伟的人造生态圈,犬进一步加速了从自然选择向人工进化的历程。人们根据自己的意志,对犬进行了一系列的繁殖、选育和训练,形成了诸如军犬、警犬、缉毒犬、搜爆犬、救护犬、导盲犬、助听犬等各有专长、分工明晰的“工作犬”。

在“六畜”之中,没有哪一种动物能像今天的犬一样,如此深入地走进人类生活。如果说,城市是一个个巨大的“家”,那么犬仍然是我们的“家犬”。