两种反应型叠氮硝胺发射药表面钝感剂的性能改进

潘 胜,黄振亚,张 翔,胡向明

(南京理工大学化工学院,江苏 南京 210094)

引 言

叠氮硝胺发射药是一种高能低烧蚀的发射药,然而其初始燃气生成速率高,在高装填密度和底部点火条件下容易产生压力波,限制了其应用[1],通过表面钝感来调节其燃烧性能是解决该问题的一种方法。高增塑剂含量发射药的表面钝感一直是难以解决的问题,传统小分子钝感剂在长贮过程中易迁移而导致发射药性能不稳定,而大分子钝感剂又难以渗透进发射药内部从而导致钝感效果不理想[2]。

国内对此进行了相关研究。黄振亚等[3]以叠氮硝胺发射药为研究对象,利用端炔基与叠氮基的1,3-偶极环加成反应,提出了以端炔基化合物作为钝感剂前驱体的新型钝感技术。该技术将小分子端炔化合物渗入发射药表层,与其中的1,5-二叠氮基-3-硝基-3-氮杂戊烷(DIANP)发生反应生成大分子钝感剂,既保证钝感效果能达到一定的深度,又防止钝感剂在发射药中迁移。该钝感技术很好地解决了叠氮硝胺发射药的钝感问题,但也存在前驱体的合成工艺复杂、原料毒性大等缺点,不利于其推广和应用[4]。为解决上述问题,本研究采用毒性较小的3-丁炔-1-醇和2-甲基-3-丁炔-2-醇为原料,分别合成了更环保的钝感剂前驱体2,4,6-三(3-丁炔-1-氧基)-1,3,5-三嗪(TPYT)和三乙炔基苯(TEB),并在合适的条件下用其钝感叠氮硝胺发射药,获得了良好的钝感效果,为叠氮硝胺发射药新型钝感技术的应用奠定了基础。

1 实 验

1.1 材料及仪器

3-丁炔-1-醇、2-甲基-3-丁炔-2-醇,上海阿拉丁生化科技股份有限公司;聚叠氮缩水甘油醚(GAP),黎明化工研究院;叠氮硝胺发射药DAG115-7/7,西安近代化学研究所。

BHX-1SA型电热恒温鼓风干燥箱,南京科尔仪器设备有限公司;DSC823型差示扫描量热仪,瑞士Mettler-toledo公司;Nicolet IS-10型傅里叶变换红外光谱仪,美国Thermo公司。

1.2 钝感剂前驱体的设计

根据发射药钝感的工艺特点,前驱体需要满足以下条件:易渗入发射药以形成必要的钝感深度;反应活性良好以利于与发射药组分反应;与发射药内部形成大分子物质以抗迁移。根据上述要求,发射药钝感剂应选择小分子物质、炔基在端位提高其与叠氮基的反应活性、炔基官能团数目大于或等于3以形成网状大分子。从生产应用方面考虑要求合成过程环保。在合成炔基化合物常用的原料中,只有3-丁炔-1-醇和2-甲基-3-丁炔-2-醇毒性较小,其中3-丁炔-1-醇中的羟基可与有机物中Br或I发生取代反应[5],可根据该反应合成所需的炔基化合物,而2-甲基-3-丁炔-2-醇由于空间位阻效应羟基的活性较低,但可根据Sonogashina偶联反应合成所需的炔基化合物[6]。根据上述思路,设计了2,4,6-三(3-丁炔-1-氧基)-1,3,5-三嗪(TPYT)和三乙炔基苯 (TEB)。

1.3 钝感剂前驱体的合成

1.3.12,4,6-三(3-丁炔-1-氧基)-1,3,5-三嗪(TPYT)的合成

将15mL四氢呋喃、5.00g K2CO3、2.21g三聚氯氰加入到三口烧瓶中,搅拌均匀,再用恒压滴液漏斗缓慢滴加10mL 3-丁炔-1-醇,约10min加完。用油浴将温度升至70℃,加热搅拌反应12h。停止反应后冷却至室温,过滤,将滤液减压蒸馏浓缩得到淡黄色浓缩液,然后将浓缩液在室温下冷却结晶,过滤得淡黄色固体,将该固体在酒精中重结晶数次得到白色晶体,收率72.2%。反应方程式如下:

1.3.2 三乙炔基苯(TEB)的合成

将6.31g三溴苯加入三口烧瓶,再加入38.4mg碘化亚铜、0.20g三苯基磷、38.2mg二(氰基苯)二氯化钯,然后加入50mL三乙胺、20mL四氢呋喃作为溶剂,通入高纯氮气除氧,加入10mL的2-甲基-3-丁炔-2-醇,在氮气保护、80℃下搅拌反应10h,停止反应,冷却至室温,将所得混合液过滤,用无水乙醚清洗滤饼3次,所得滤液减压蒸馏,得淡黄色粉末,将该粉末在二氯甲烷中重结晶得到白色固体。将该中间产物加入三口烧瓶中,加入4.00g氢氧化钾、60mL的甲苯。在110℃下搅拌回流1h,过滤,将滤液减压蒸馏得橙色浓缩液,将该浓缩液加入到乙酸乙酯/石油醚(二者体积比为1∶2)溶剂中,有沉淀析出,过滤,将滤液减压蒸馏得橙色块状固体,将该固体减压升华得白色针状产物,收率65.3%。反应方程式如下:

1.4 与叠氮基的反应活性

端炔化合物钝感发射药的钝感条件取决于其与叠氮基的反应活性,反应活性太差则难以保证其与1,5-二叠氮基-3-硝基-3-氮杂戊烷(DIANP)反应,不适于发射药的钝感,所以在钝感之前需研究端炔基化合物与叠氮基的反应活性。

由于DIANP感度较高,不易运输和贮存,所以用含叠氮基的高分子化合物聚叠氮缩水甘油醚(GAP)替代DIANP来研究反应活性[7]。

分别称取适量的TPYT和TEB加入到GAP中,用玻璃棒搅拌后超声震荡10min使其混合均匀制成样品,分别标记为GAP-TPYT和GAP-TEB,将该样品分为两份:一份立刻进行DSC测试,测试条件为温度范围50~450℃,升温速率10℃/min,氮气气氛;另一份放入60℃的烘箱中恒温反应,每隔一段时间取出部分样品用傅里叶红外光谱仪测试其红外吸收以追踪反应进度。

1.5 钝感工艺

用300mL丙酮和300mL无水乙醇溶解15g TPYT;用300mL乙酸乙酯和300mL无水乙醇溶解15g TEB,并分别溶入3g叠氮硝胺吸收药片制成钝感液。利用上述钝感液对300g DAG115-7/7发射药进行喷涂,喷涂条件为:温度50℃,喷嘴直径0.5mm,喷液压强0.4MPa,转鼓转速45r/min,喷液周期为隔7s喷2s,喷涂时间为(70±10) min。喷涂结束后,将所得样品放入60℃烘箱24h挥发溶剂并使钝感剂前驱体与DIANP完全反应。将TPYT、TEB钝感的发射药分别标记为DAG-DG-1、DAG-DG-2。

1.6 燃烧性能测试

用密闭爆发器测试钝感后发射药样品的燃烧性能,把未作钝感处理的发射药与钝感发射药作对比,观察钝感对发射药燃烧渐增性的影响。

密闭爆发器实验条件为:标称体积55.7cm3,装填密度(0.1903±0.0002)g/cm3,实验温度(20±2)℃,点火药为0.5g C级硝化棉。

2 结果与讨论

2.1 钝感剂前驱体与叠氮基的交联反应活性

图1分别为GAP-TPYT、GAP-TEB及纯GAP的DSC曲线。

从图1可以看出,纯GAP在253℃下有一个分解放热峰,而GAP-TPYT和GAP-TEB分别在该放热峰的两侧有两个放热峰,其中GAP-TPYT在132℃处、GAP-TEB在146℃处的放热峰分别为两种端炔化合物与GAP反应的放热峰,而GAP-TPYT在384℃处、GAP-TEB在376℃处的峰分别为端炔化合物和GAP交联反应产物的分解放热峰,说明两种前驱体的端炔基都能和GAP中的叠氮基反应,生成热稳定性较高的物质。对比两个样品反应放热峰的开始时间,GAP-TPYT在60℃左右、GAP-TEB在50℃时就开始出现放热峰。由于TEB的熔点约为105℃,所以该处有一个小的吸热峰。以上结果说明两种前驱体都能在较低的温度下与GAP反应,可用于发射药的钝感。根据上述表征确定的反应温度,将GAP-TPYT和GAP-TEB分别放入60℃的烘箱,GAP-TEB在6h左右就能变成固体,而GAP-TPYT在20h左右才能变为固体,说明TEB与GAP的反应活性远大于TPYT,根据该结论,选择合适的时间点取出少量的混合样,用红外追踪反应进度。叠氮基化合物和端炔基化合物的反应通式如下:

从式中可看出叠氮基和端炔基的反应主要体现在叠氮基和炔基的减少。

图2为GAP-TPYT和GAP-TEB反应的红外追踪图。图2(a)中3245cm-1处和图2(b)中3276cm-1处的峰分别为TPYT和TEB中的端炔基吸收峰。

从图2可看出,随着反应时间的推移,炔基峰的强度不断减弱,TPYT的炔基峰在反应24h后完全消失,而TEB在12h后完全消失,说明在60℃下两种端炔基化合物中的炔基都能与叠氮基在较短的时间内反应。图2(b)中1600cm-1处的峰也随着反应的进行减弱,该处为前驱体中苯环骨架(上式中R2部分)的振动吸收峰。苯环的取代基会影响该峰的强弱,当取代基的电子效应相近或相同时,该峰会减弱或消失[8]。随着反应的进行,苯环的取代基发生变化,新取代基对于该峰的减弱效应更强,所以该处的峰逐渐减弱以至最终消失。

根据上述实验结果,钝感工艺的加热驱溶条件可定为60℃下保存24h,以保证前驱体与叠氮基完全反应。

2.2 钝感效果分析

2.2.1钝感工艺

图3为发射药钝感后的表面形貌图。

从图3可看出,白色的钝感物质均匀分布于发射药表面,且不会破坏药粒形状堵塞药孔,也不会使发射药粘结,说明两种前驱体都适用于发射药钝感。

2.2.2钝感发射药的燃烧性能

根据密闭爆发器所测得的燃烧过程中的压强数据,计算出动态燃烧活度L和相对压强B,计算公式为[9]:

(1)

(2)

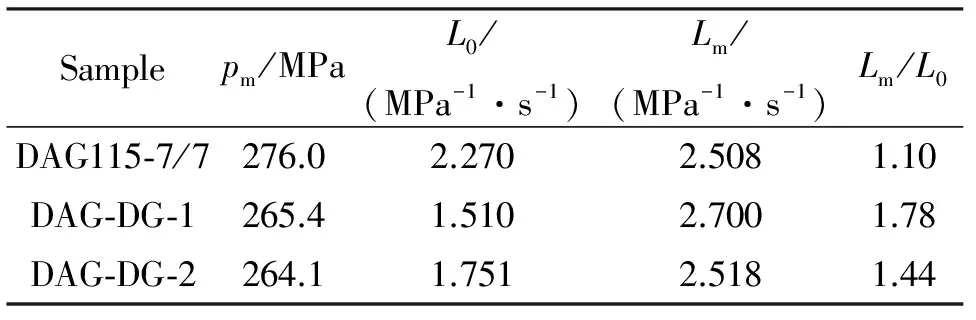

图4为不同钝感剂钝感的叠氮硝胺发射药和未钝感叠氮硝胺发射药的L-B曲线。表1为发射药样品的渐增性燃烧特性量。

表1 发射药样品渐增性燃烧特性量

注:pm为最大压强;L0为初始燃烧活度,取B=0~0.1之间L的平均值;Lm为B>0.1的最大L值。

从图4可看出,与未钝感的发射药相比,经钝感处理发射药的初始燃烧活度显著降低,发射药获得一定的燃烧渐增性。

从表1可看出,钝感发射药的渐增燃烧特征量Lm/L0高于未钝感发射药,钝感效果TPYT优于TEB,这是因为TEB在加热条件下易升华,在驱溶过程中发射药表面的部分TEB未来得及反应就已升华至空气中,造成外表钝感效果较差,可考虑通过改进钝感工艺的方法提升其钝感性能。

3 结 论

(1)以3-丁炔-1-醇和2-甲基-3-丁炔-2-醇为原料设计合成两种钝感剂前驱体TPYT和TEB,合成过程污染较小,原料来源广。

(2)TPYT和TEB分别能在60℃和50℃与GAP反应,60℃下两者与GAP完全反应的时间分别为24h和12h,反应活性高,可用于叠氮硝胺发射药的钝感。

(3)两种钝感剂前驱体干法钝感叠氮硝胺发射药工艺简单、效果良好,并能使发射药获得良好的燃烧渐增性。

参考文献:

[1]魏学涛, 卿辉, 崔鹏腾, 等. 叠氮硝胺发射药燃烧性能调控技术[J]. 火炸药学报, 2004,27(4):46-49.

WEI Xue-tao, QING Hui, CUI Peng-teng, et al. Ajustment on the burning behaviors of the propellant containing diazidopenane[J]. Chinese Journal of Explosives & Propellants(Huozhaoyao Xuebao), 2004, 27(4):46-49.

[2]张继烈, 应三九. 发射药表面处理技术研究[J]. 兵工学报,1994 (1):29-32.

ZHANG Ji-lie, YING San-jiu. The research for surface processing of gun propellants[J], Acta Armamentarii,1994 (1):29-32.

[3]黄振亚, 范建芳, 陈余谦. 叠氮硝胺发射药的表面钝感实验研究[J]. 火炸药学报, 2013, 36(2):62-64.

HUANG Zhen-ya, FAN Jian-fang, CHEN Yu-qian. Experimental study on the surface deterring of azidonitramine gun propellant[J]. Chinese Journal of Explosives and Propellants(Huozhaoyao Xuebao), 2013, 36(2):62-64.

[4]侯果文. 高能发射药新型表面钝感剂研究[D]. 南京:南京理工大学, 2016.

HOU Guo-wen. New surface deterrents of high-energy gun propellant[D]. Nanjing:Nanjing University of Science and Technology, 2016.

[5]Münch A S, Katzsch F, Weber E, et al. Synthesis, spectroscopic characterization and structural investigation of a new symmetrically trisubstituted benzene derivative: 3,3′,3″-(Benzene-1,3,5-triyl) tripropiolic acid[J]. Journal of Molecular Srtucture, 2013, 1043:103-108.

[6]Sonogashira K, Tohda Y, Hagihara N. Conveient synthesis of acetylenes. Catalytic substitutions of acetylenic hydrogen with bromoalkens, iodoarenes, and bromopyridines[J]. Tetrahedron Lett, 1975,50:4467-4470.

[7]陈余谦. 新型高能发射药表面处理技术研究[D]. 南京:南京理工大学,2012.

CHEN Yu-qian. Research of surface processing for new high-energy gun propellant[D]. Nanjing: Nanjing University of Science and Technology, 2012,3.

[8]文丽荣,李明,赵桂龙. 红外光谱中取代基对苯环骨架振动吸收峰的影响规律[J]. 光谱实验室,2004 (2):244-247.

WEN Li-rong, LI Ming, ZHAO Gui-long. Effect of substituents on benzene skeleton vibration in IR spectra[J]. Chinese Journal of Spectroscopy Laboratory, 2004 (2):244-247.

[9]罗运军,李峰. 钝感火药定容燃烧性能的实验研究[J]. 燃烧科学与技术,1998,4(2):218-223.

LUO Yun-jun, LI Feng. The combustion properties of deterred propellant in closed-bomb[J]. Journal of Combustion Science and Technology, 1998,4(2):218-223.