《刺杀骑士团长》与村上春树的多重面孔

刘远航

时隔四年,村上春树又推出了长篇新作。与此前一样,这本名为《刺杀骑士团长》的长篇小说甫一出版,便引发了日本读者的抢购热潮。它被认为是村上春树的“回归”之作,涵盖了以往作品的多种写作元素和主题。

小说分为上下两卷,由“显形理念篇”和“流变隐喻篇”组成。故事的主人公“我”是一位36岁的肖像画家,遭遇婚姻变故,住到了一个朋友的家里,并无意中发现了朋友父亲留下的一幅名为《刺杀骑士团长》的神秘画作,由此展开了一系列探寻和奇遇。

在理念与现实、当下和历史的框架中,读者既可以感受到熟悉的姿态与腔调,也能体会到超脱于现实的思辨与自省。村上春树很早便展露出对历史的关注,后来甚至一度成为他寻求转型的途径,在这本书里则成为了故事的远景。甚至还在其中涉及了南京大屠杀这样的历史事件。

同样有争议的还有中文译本。2017年12月,由赖明珠翻译的《刺杀骑士团长》在台湾出版。五个月之后,《刺杀骑士团长》在大陆正式面世,这次的译者是最为大众所熟知的林少华,也是他在时隔十年之后第一次有机会再度翻译村上春树的長篇新作。十年来,除了少数村上春树的旧作,林少华将主要的精力放在了教学研究和创作上,但村上春树仍然是他绕不过去的话题。

“一个译者遇上一个对脾性的作者,或者说一个作者遇上一个合口味的译者,这种几率应该不是很高的。”说起将近30年翻译村上春树作品的经历,林少华对《中国新闻周刊》说道。

自2007年起,村上春树的新作版权从上海译文出版社收回,《1Q84》《没有色彩的多崎作和他的巡礼之年》等作品都转由新经典文化出版,译者则是施小炜。几乎是同时,不同译者所翻译作品的孰优孰劣逐渐成为了一个被广泛关注的话题,更有藤井省三等知名学者参与到讨论中来。

翻译的理念与方法差异造成了不同的语言和文体风格,这使得村上春树在中文读者面前呈现出不同的声音和面目。更何况,村上春树的创作本身有着经典文学和通俗文化融合的诸多印迹,而他的作品在读者和学界的接受也呈现出相对分裂的态势。作品的流行让村上春树拥有了广泛的拥趸,文体类型的尝试和风格主题的转型则进一步拓展了他的影响力,但批评的声音一直都在,比如小资情调、自我重复等等。他更像是一个不断越境的远行者,游走在不同的读者群体、文化和社会场域之间。

“林家铺子”重新开业

有十年,林少华没有机会翻译村上春树的新作,提及那十年,林少华打了个有趣的比方,就好像“正闷头吃得津津有味的一碗味千拉面忽然被人端走,致使我目瞪口呆,面对着空荡荡的桌面,手中的筷子不知道就那么举着好还是放下好,嘴巴不知道是张着好还是鼓起来闭上好。”

从1989年开始与村上春树结缘,迄今为止,林少华已经翻译出版了村上春树的42部作品,见证了这位日本作家在中国大陆逐渐流行的全过程,他的翻译因此被称为“林家铺子”。特别是在2001年,上海译文出版社一次性买断了村上春树17部作品的版权,全部由林少华翻译,面世之后,获得了极大成功,由此确立了“林译”在大众读者群中的地位。

很大程度上,林少华已经成为了村上春树在汉语中的面孔。很多青年写作者试图模仿村上春树的写作方式,但上海译文出版社村上作品的编辑沈维藩曾评价说,“他们说是模仿的村上春树,其实不如说是模仿的林少华。”

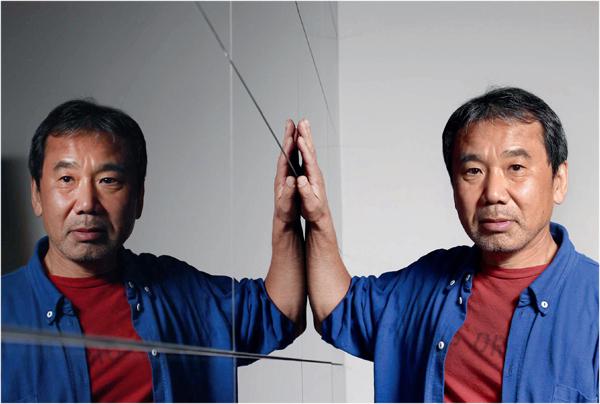

村上春树。

林少华熟悉村上春树的表达习惯和叙述语调,自称极少遇到陌生的词汇。这次翻译《刺杀骑士团长》同样如此。接到任务之后,他专门从青岛跑到了位于吉林的农村老家,闭门不出,只用了85天便完成上下两册共计50万字的翻译。

翻译的过程充满艰辛,但林少华沉浸其中,平均每天翻译7500字。他不用电脑,先是写在稿纸上,由家人输入到文档里,然后打印出来,进行修改。手写比较费力气,每隔一个小时,他便停下笔,到外面转一转,拔一拔荒草散心,然后回来继续翻译。

不同于台湾的赖明珠和后来的施小炜,林少华在翻译村上春树的过程中并不讲求完全的直译和还原,而是在词汇和句法准确的基础上,强化了叙述的语调与文体的韵味。他援引余光中的话,将译者与作者的关系形容为婚姻,是一种“两相妥协的艺术”。

“如果没有这种心灵层面和审美层面的对接,纯属语言转换作业,就很难享受这个过程,翻译出来的东西也很难达到‘化境,读者读起来恐怕缺少某种韵味。”林少华对《中国新闻周刊》说。

这样的翻译策略为大陆的普通读者理解和接受村上春树增添了很多便利,却也成为了很多人批评他的理由。著名学者、东京大学教授藤井省三在2007年出版了《村上春树心底的中国》,在其中一章专门对比了不同的中文译本,认为林少华的翻译过于“语体化”,不符合原著的“口语化”,属于“浓妆艳抹”,背后是林少华的“汉语民族主义”作怪。对此,林少华也公开撰文,为自己辩护。

游走在东西方之间

在《刺杀骑士团长》中,同名画作的作者是主人公朋友的父亲雨田具彦,原本有志于现代主义绘画,却在留学归来之后经历了创作的转向,回归本国传统,很快形成了自己的日本画风格。

同样身处东方与西方的传统之间,村上春树的写作和生活方式有着非常明显的“西化”色彩。长期从事英语文学翻译的他最熟悉的是菲兹杰拉德、雷蒙·钱德勒和雷蒙德·卡佛等美国作家,平时则喜欢爵士乐。借由翻译,村上春树塑造了自己的独特文体。繁华社会与落寞心态、简洁与苦涩、黑色幽默与离奇想象,都在村上春树的虚构作品中不时显现,共同构成了他在日语文学中的符号。

“不妨说迄今我一直是按照自己的方式,将母语日语在脑中先做一次‘假性外语化,规避意识中语言那与生俱来的日常性,然后再构筑文章,用它来写作小说。”村上春树曾在一次访谈中这样透露。

度过了《刺杀骑士团长》主人公的年纪,身处创作黄金期的村上春树决心离开久居的日本,生活中心一度转移到了国外。那是上世纪80年代后半叶,他当时37岁。此前,他的读者群迅速扩张,高速发展的社会经济和他小说的气质与主题形成了看似不同、实则互补的共振。除此之外,据村上春树本人的理解,他的广受欢迎很可能成为了主流文艺界在纯文学没落之后的发泄口。

日本东京一家书店里出售的村上春树新书。

“想起来,在日本国内遭到抨击,倒成了挺进海外的契机,也许被人诋毁反倒是一种幸运。”村上春树在自传体作品《我的职业是小说家》中写道。离开日本给了村上春树观察日本的机会,从原有的范式和圈子之中跳脱出来,无论是语言层面的转换与创新,还是写作主题的拓展和改变,都是村上春树面对传统所做出的姿态。

“我们欣赏三岛所运用的语言的美和细腻,但是那些日子已经一去不返。我应该干些新的。我们所正在做的,是打破孤立的藩篱,以便我们能用我们自己的语言同其他的世界交谈。”村上春树在接受外国媒体采访时这样说道。

林少华的翻译方式既是对村上春树这种理念的违背,也是另一种意义上的遵循。他颇为自得地认为,自己的翻译最大的特点便是为汉语文学提供了一种文体的可能性。而在阅读的过程中,一些批评者认为村上的写作跟日本仍然藕断丝连。

“尽管他说日本当代文学几乎不读,觉得很无聊,但是他骨子里面还是有很多处理方式,包括很多文体结构,只有日本作家可以写出来。”复旦大学中文系教授王宏图说。

从“言情小说”到流行经典

村上春树在中国大陆的流行不仅跟他本人的写作方式和林少华的翻译理念有关,与出版社的宣传定位和社会的整体风气也密不可分。

1987年,《挪威的森林》在日本出版之后,一时洛阳纸贵。林少华刚刚到大阪留学,为期一年,那时的他心心念念的是传统文学和理论书籍,对于这本流行小说并不在意。1988年年末,回到中国的林少华在日本文学研究会副会长李德纯的介绍下,与漓江出版社达成合作,负责翻译《挪威的森林》。李德纯看中的正是林少华的“文笔”,而村上春树的市场前景让熟悉古典文学的林少华在半推半就之下开始了跟村上春树的“文学姻缘”。

为了适应国内的出版要求,在翻译的过程中,《挪威的森林》中性描写的部分被删去。而在装帧设计和宣传文案等方面,走的是偏向言情的路线。小说的封面上写着“日本青春小说佳作”,还有“百分百的纯情,百分百的坦率”。封面图案中的女性将所穿的传统和服脱去了大半,给人一种相当香艳的感觉。林少华在拿到小说之后,甚至不好意思将其送人,觉得封面上的裸背美女看着像是“地摊文学”。

一年之后,北方文艺出版社出版了新的译本,定位与漓江出版社类似,甚至有过之而无不及,给小说加了一个副标题,叫作“告别处女世界”。封面上印着一名男性和两名女性,暗示着这是一个讲述情感纠葛的“三角恋”故事。但整体上,两个版本的《挪威的森林》并没有取得广泛的成功,那时候,中国大陆刚刚步入市场经济,村上春树小说中的情感特征与大陆读者的阅读趣味并未产生普遍的对应。

1998年,漓江出版社出版了村上春树的精品集,封面变成了淡雅简约的风格,一改原先的俗艳形象。这次的出版取得了商业成功,掀起了《挪威的森林》在中国大陆的首次阅读风潮。2001年,上海译文出版社获得了17部村上春树作品的版权,请林少华担任翻译,并将《挪威的森林》被删去的性描写补齐,作为“全译本”与其他作品一同出版。翻译出版的规模效应助长了读者的阅读热情,村上春树作品的面孔也从情色和言情转变为文艺,作品中的感伤与孤独切中了都市读者的情感需求,被广泛接受。

据林少华透露,这次为了争取到《刺杀骑士团长》的版权,上海译文出版社花费了“天价”,而在竞标的几家出版社中,这还不是最高的。在得到版权之后,上海译文出版社副总编辑吴洪特地乘坐飞机到青岛,对林少华说了这个消息,并邀请他担任翻译,甚至想好了广告词,“暌违十载,译文东山再起,林译重出江湖。”

骑士团长与艺术的政治

在《刺杀骑士团长》中,作為主人公的“我”原本从事的是抽象绘画,后来为了维持生计,开始画肖像,客户多是商业人士与社会名流。他凭借着独特的方式和技艺,取得了商业的成功,有时却又感觉自己是“绘画界的高级娼妓”。

批评家张定浩认为,在绘画和写作之间,存在着隐喻的联结,因此理解这部小说的一个角度是,艺术家在当下的现实社会如何寻找自我。“艺术家是现代社会的英雄,画家也好、音乐家也好、小说家也好,创作的过程便是为理念赋形,把抽象的东西用形象的东西表达出来。”

张定浩在青年时代读过村上春树的主要作品,但随着年纪的增长,对村上春树的阅读兴趣不断下降。“读这本的时候也有那种感觉,就是青春期的孤独、迷茫,所有人都会遇到不可避免的失去,一些克服不了的障碍,或是一些不可言说的东西,你看到另外一个作家帮你言说,帮你生活,你会有心里面特别安稳的感觉。从那时候开始读村上,正好后来十年没怎么读。”

日本学者藤井省三则继续从历史的角度入手,在这部小说中看到了村上春树对过去的自省与反思。《刺杀骑士团长》这幅画作在雨田具彦的创作谱系中占据着非常特别的位置,它不为外界所知,尽管源自欧洲的骑士在画中穿着日式服装,画作的风格却与传统的日本绘画有着迥异的区别。

这幅作品的创作与雨田具彦的弟弟雨田继彦自杀有关。在30年代,兄弟两人分别去了欧洲和中国。雨田继彦原本学习钢琴,却在战争年代从军,来到了沦陷的南京,被要求斩杀中国俘虏,因此留下了精神的创伤,最终割腕自杀。“通过发现画中蕴含着政治与艺术的对立,国家和个人的矛盾,‘我遭遇了一系列不可思议的事件。”藤井省三在介绍小说内容时这样写道。

小说的政治性一直都在,无论是出于对自身创作的内在张力,还是身处的外在文化和社会空间,村上春树的写作一直企图超越原有的界限,逐渐形成更为丰富的脉络,尽管在很多中国读者的印象中,他最擅长的仍是《挪威的森林》式的写作。

村上春树的另一位译者施小炜曾表示:“村上一直说,《挪威的森林》是他创作过程中的一个支流,村上不是用‘小资这个概念就能概括的,事实上他的创作在这些年越来越远离我们眼中的村上。”

上世纪90年代初,村上春树来到美国,所创作的小说开始越来越多地涉及社会问题,他的面孔拓展到小说之外,有了世界公民和知识分子的内涵。《奇鸟行状录》和后来的《1Q84》是这方面的代表作品。除此之外,他也开始尝试非虚构写作,直面社会问题,出版了《地下》等作品。

在《刺杀骑士团长》的最后,主人公“我”又回到了妻子的身边,重新开始一起生活。妻子有了身孕,不久生下了一个女儿,但孩子的生父并不是“我”。主人公不再有故事开始时的那种茫然姿态,对此表示无所谓,甚至将女儿当做一种恩宠。

学者王宏图认为,这样的温馨结局一方面体现了悲悯与超越,但一定程度上回避了一些深层次的问题,这种没有得到解决的矛盾或许源自村上春树的“晚期风格”。1949年出生的村上春树在写作此书的时候已经68岁,职业生涯已经持续了近40年,《刺杀骑士团长》在他的写作版图中算是后期作品。

相比于《1Q84》等大部头作品,村上春树的这本新作呈现出更加轻盈的特征,少了真正的矛盾冲突,而更多的是自我与世界的抗辩。而在整体的结构上,它虽然有着成长小说的模式,在细节方面也有着奇异或现实的叙事元素,但整体更加舒缓。在经历了漫长的写作“长跑”之后,村上春树试图给出自己的答案。

“我投入漫长的岁月,构筑起属于自己的固有体系,让这种写作方式成为可能,并以自己的方式谨小慎微地进行整备,郑重其事地维持至今。为它拭去污垢,注入机油,努力不让它生出一点锈斑。”村上春树在《我的职业是小说家》中这样写道。