定期康复干预对社区脑卒中患者的疗效

季 力,崔 晓,樊文朝,黄德权,戴红军

上海市长宁区天山中医医院康复医学科,上海 200051

脑卒中作为严重危害人类健康的疾病之一,具有高发病率、高死亡率、高致残率和高复发率的特点。中国脑卒中年发病率达246.8/10万,目前现存脑卒中患者约1 100万,每年新增脑卒中患者约240万[1-2]。由于目前中国的康复资源有限,因此在康复医疗领域还存在较大缺口[3],当脑卒中患者回归家庭和社会后,其遗留的功能残疾会严重影响生活质量,也给其家庭和社会带来沉重负担[4]。社区康复作为脑卒中患者出院后继续康复的主要策略,是对机构康复的一种延续,在很大程度上决定着脑卒中患者今后的生活质量[5]。

本研究是一项前瞻性随机对照研究,对社区脑卒中患者进行定期康复干预或非定期康复干预,观察这2种干预策略对患者运动功能、日常生活活动能力和生活质量的影响,旨在探讨定期康复干预对社区脑卒中患者的疗效。

1 资料与方法

1.1 脑卒中诊断标准

脑卒中诊断标准按照中华医学会全国第四届脑血管病学术会议标准[6]。所有患者均经头颅计算机体层成像(computed tomography,CT)或磁共振成像(magnetic resonance imaging,MRI)检查确诊为脑梗死或脑出血。

1.2 病例选择标准

病例纳入标准:(1)明确诊断为脑卒中;(2)居住于上海市长宁区仙霞社区、程家桥社区和新华社区;(3)脑卒中后回归家庭和社会1年内;(4)年龄为30~70岁;(5)生命体征平稳;(6)改良Barthel指数评分为30~70分;(7)患者签署知情同意书。

病例排除标准:(1)患有肝肾功能不全、心肌梗死、心力衰竭、消化管出血、严重感染、精神障碍、帕金森病、癫痫和骨关节病变等;(2)患有较严重的认知功能障碍,包括严重失语症以及注意力、记忆力或沟通能力障碍;(3)患有较严重的药物不能控制的基础病症,包括高血压、糖尿病、心脏病和疼痛等。

1.3 随机分组

按随机数字表法将社区脑卒中患者分为定期康复干预组和非定期康复干预组。

1.4 干预策略

1.4.1 定期康复干预组的干预策略

对患者进行定期门诊康复干预。根据患者实际情况,由康复治疗师在门诊指导患者选择与其相适应的运动项目,1 h/次,1次/周。患者自门诊回归家庭和社区后,按康复治疗师在门诊指导的训练内容进行家庭自我康复训练。定期康复干预的疗程为12周。在完成12周定期康复干预后,要求患者继续进行家庭自我康复训练12周,然后进行随访。

运动项目包括室内项目、室外项目和日常生活活动能力训练。室内项目包括手臂上举训练、肘关节屈伸训练、前臂旋转训练、躯干旋转训练、坐位站起训练和站立抬腿训练等。室外项目根据与治疗室内相类似的康复设备,指导患者利用社区简易健身器材进行训练,包括滑轮训练、健骑士训练、单杠训练和健身步道训练等。日常生活活动能力训练通过分解动作等方式指导患者进行起居、洗漱、饮食、如厕、更衣和入浴动作等训练。

1.4.2 非定期康复干预组的干预策略

对患者进行一次门诊康复干预,由康复治疗师根据患者的具体情况,指导患者选择与其相适应的运动项目;随后回归家庭和社区进行家庭自我随意康复训练。训练内容可以是延续患者的自我随意康复训练,也可以是根据康复治疗师的指导进行的训练。非定期康复干预的疗程为12周。在完成12周非定期康复干预后,要求患者继续进行家庭自我随意康复训练12周,然后进行随访。

1.5 疗效评价

分别于干预前(0周)以及康复干预12周(12周)和后续自我康复训练12周(24周)时,采用简化Fugl-Meyer运动功能评分法评定患者的运动功能,采用改良Barthel指数评价患者的日常生活活动能力,采用生活满意度指数A问卷评价患者的生活质量。

简化Fugl-Meyer运动功能评分法对反射活动、共同运动、分离运动和协调速度等进行评分;其中33个条目是对上肢运动功能进行评分,17个条目是对下肢运动功能进行评分,每一个条目的评分范围为0~2分,总分为100分;评分越高,代表患者的运动功能越好。

改良Barthel指数对包括进食、转移、修饰、如厕、入浴、行走、上下楼梯、穿脱衣服、大便控制和小便控制在内的10个条目进行评级,每一个条目分为1~5级;其中,修饰和入浴这2个条目的1、2、3、4和5级分别赋予0、1、3、4和5分,进食、如厕、上下楼梯、穿脱衣服、大便控制和小便控制这6个条目的1、2、3、4和5级分别赋予0、2、5、8和10分,转移和行走这2个条目的1、2、3、4和5级分别赋予0、3、8、12和15分,总分为100分;评分越高,代表患者的日常生活活动能力越强。

生活满意度指数A问卷包含20个问题,对每一个问题的回答分为同意与不同意;其中12个问题为正序记分,即同意计1分、不同意计0分,另8个问题为反序记分,即同意计0分、不同意计1分,总分为20分;评分越高,代表患者的生活质量越高。

1.6 统计学方法

应用SPSS 19.0软件进行统计学分析。对计数资料进行χ2检验;对呈正态分布的计量资料,进行2独立样本t检验,组内比较采用配对t检验。P<0.05为差异有统计学意义。

2 结 果

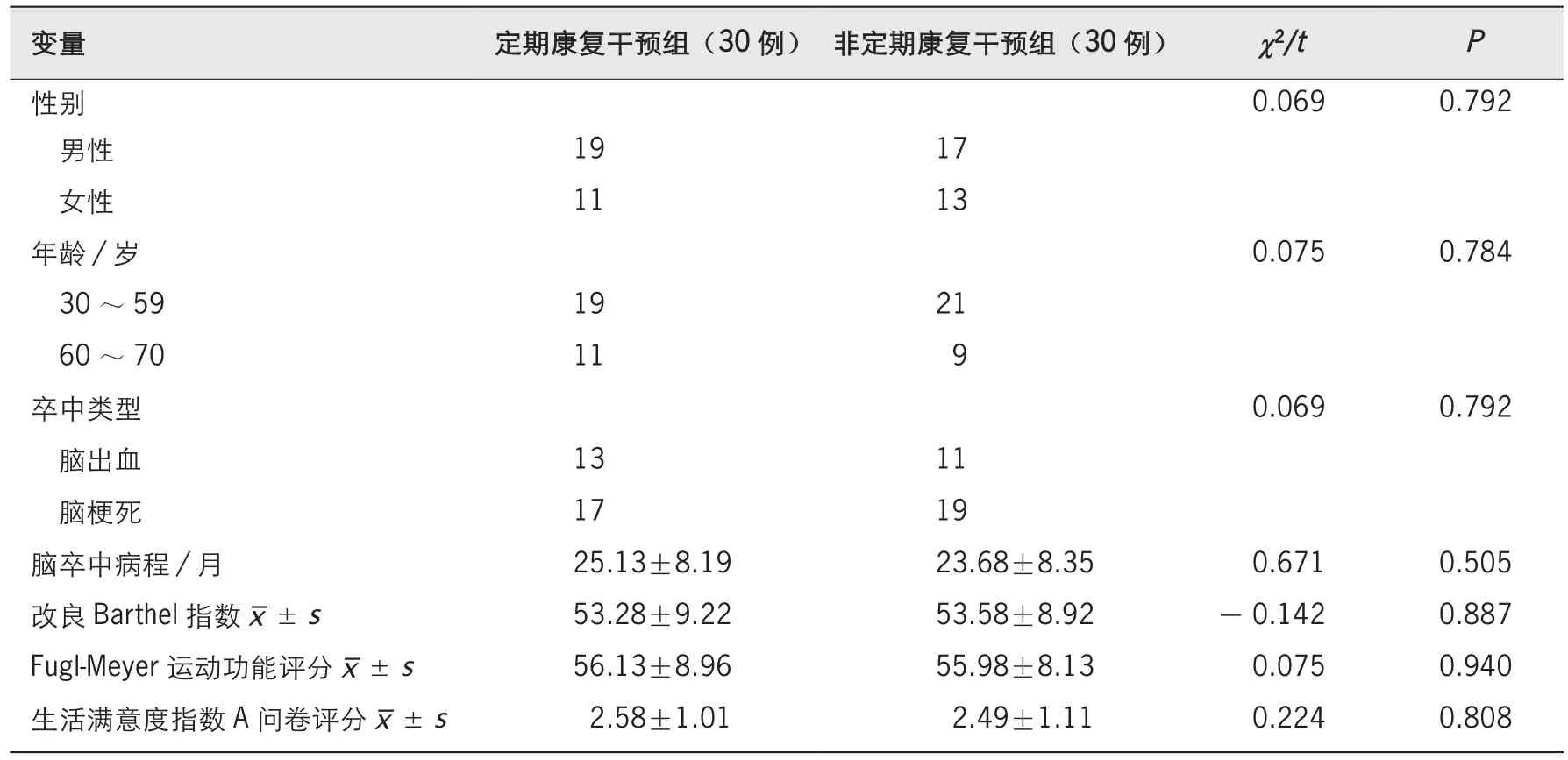

2.1 定期康复干预组与非定期康复干预组基线资料的比较

2017年1月—2018年6月共招募60例居住于上海市长宁区仙霞社区、程家桥社区和新华社区的符合病例选择标准的社区脑卒中患者。按随机数字表法,分为定期康复干预组(30例)和非定期康复干预组(30例)。2组患者的基线性别、年龄、卒中类型、脑卒中病程、简化Fugl-Meyer运动功能评分、改良Barthel指数和生活满意度指数A问卷评分的差异均无统计学意义(P>0.05,表1)。

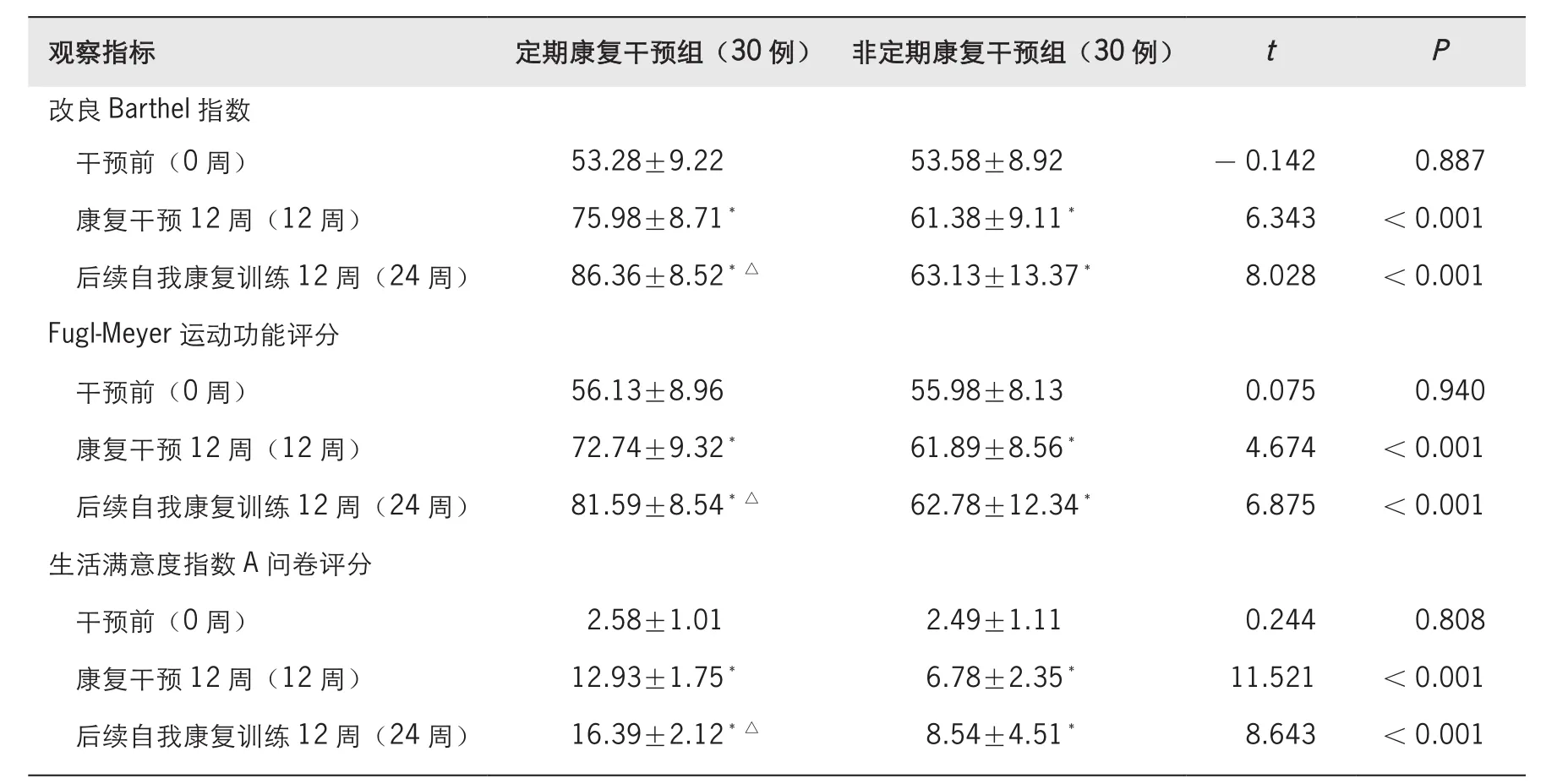

2.2 定期康复干预组与非定期康复干预组干预前后运动功能、日常生活活动能力和生活质量的比较

定期康复干预组与非定期康复干预组患者康复干预12周(12周)和后续自我康复训练12周(24周)的改良Barthel指数、简化Fugl-Meyer运动功能评分和生活满意度指数A问卷评分均显著优于干预前(0周)(P<0.05,表2),其中定期康复干预组后续自我康复训练12周(24周)的改良Barthel指数、简化Fugl-Meyer运动功能评分和生活满意度指数A问卷评分亦显著优于康复干预12周(12周)时(P<0.05,表2)。

表1 2组患者基线资料的比较(n)

定期康复干预组患者康复干预12周(12周)和后续自我康复训练12周(24周)的改良Barthel指数、简化Fugl-Meyer运动功能评分和生活满意度指数A问卷评分均显著优于同期的非定期康复干预组患者(P<0.05,表2)。

表2 2组患者干预前后运动功能、日常生活活动能力和生活质量的比较()

表2 2组患者干预前后运动功能、日常生活活动能力和生活质量的比较()

注:*P<0.05,与本组干预前(0周)比较;△P<0.05,与本组康复干预12周(12周)比较。

观察指标 定期康复干预组(30例) 非定期康复干预组(30例) t P改良Barthel指数干预前(0周) 53.28±9.22 53.58±8.92 -0.142 0.887康复干预12周(12周) 75.98±8.71* 61.38±9.11* 6.343 <0.001后续自我康复训练12周(24周) 86.36±8.52*△ 63.13±13.37* 8.028 <0.001 Fugl-Meyer运动功能评分干预前(0周) 56.13±8.96 55.98±8.13 0.075 0.940康复干预12周(12周) 72.74±9.32* 61.89±8.56* 4.674 <0.001后续自我康复训练12周(24周) 81.59±8.54*△ 62.78±12.34* 6.875 <0.001生活满意度指数A问卷评分干预前(0周) 2.58±1.01 2.49±1.11 0.244 0.808康复干预12周(12周) 12.93±1.75* 6.78±2.35* 11.521 <0.001后续自我康复训练12周(24周) 16.39±2.12*△ 8.54±4.51* 8.643 <0.001

3 讨 论

脑卒中患者的功能恢复需要一个长期的过程,持续的康复干预是功能得以维持和改善的重要手段[7]。由于部分脑卒中患者接受住院治疗的目的是缓解脑卒中危急症状,因此往往缺乏早期规范的康复治疗和指导,在未能获得较好的康复治疗情况下即回归家庭和社区[8]。

由于缺乏系统的康复训练及对康复的正确认识,许多脑卒中患者在回归家庭和社区后,未能进行康复训练,因此可能引发日常生活活动能力和心理状态等方面的二次健康问题[9],由此导致脑卒中患者的运动功能不仅未能得到进一步的改善,甚至在住院期间已恢复的功能也可能再次丧失,导致废用综合征及误用综合征的发生,严重影响患者的康复疗效及生活质量,给家庭和社会带来沉重负担[10]。

国外已有多项研究表明,针对社区及家庭脑卒中患者,定期个性化的指导结合相适应的康复运动训练,能够显著改善患者的日常生活活动能力,同时亦能改善患者的认知能力[11-14]。然而,目前中国的家庭康复训练还处于随意阶段,缺乏专业规范的康复训练指导,因此可能延误最佳康复治疗时机,从而影响患者运动功能和日常生活活动能力的恢复,降低患者的生活质量[15]。

本研究采用定期康复干预方式,由康复治疗师针对社区脑卒中患者的实际情况,每周指导患者选择有针对性的运动项目,并充分利用社区及家庭资源进行康复训练,如此既能确保患者得到正规的延续性康复治疗,又能根据患者的恢复进程及时加强或调整运动项目;与非定期康复干预的在家随意康复训练相比,定期康复干预的疗效更为显著。

鉴于目前中国的康复资源有限,因此将大量脑卒中患者送至医院进行正规的长疗程强化康复治疗是不切实际的[16]。郑舟军等[17]的研究发现,如果脑卒中患者在熟悉的家庭及社区中进行康复训练,不仅能够节省住院康复治疗费用,还能使患者及其家属免于长期奔波于医院与家庭之间,有助于提高康复训练依从性。本研究中,患者根据康复治疗师的指导,回家后进行自我康复训练,能够很好地将康复训练贯穿于日常生活活动中,提高康复训练的积极性。

本研究中,患者经康复治疗师定期指导后进行的自我康复训练其实是一种自我管理的干预方式,且定期康复干预组患者因已养成康复训练的习惯,能够持续进行康复训练,因此在康复干预结束后能够更好地进行自我管理,取得更显著的疗效,这与国内外多项研究[15,18-20]的结果一致。自我管理是患者通过对有助于保持和增进自身健康行为的践行,达到监控和管理自身疾病的目的,以降低疾病对自身躯体功能、社会功能、情感和人际关系的影响,并不断治疗自身疾病,从而达到最佳的健康状态[21]。良好的自我管理行为是社区脑卒中患者最大限度地恢复机体功能、减少复发和长期存活的关键。

有研究表明,对脑卒中恢复期患者开展正规的社区康复训练,持续有效地实施规范化的康复治疗方案,不仅可以有效地提高脑卒中患者的运动功能和日常生活活动能力,还可以减轻患者的抑郁症状,提高患者参与康复训练的积极性[22-23]。本研究中,定期康复干预组患者通过与康复治疗师之间进行积极沟通,在再次回归家庭和社区进行自我康复训练后,能够更好地提高自我效能感以及日常康复训练时效;在给予定期康复干预12周后,定期康复干预组患者的运动功能、日常生活活动能力和生活质量均显著优于非定期康复干预组患者,且定期康复干预组患者通过后续自我康复训练12周,进一步延续了康复疗效,极大地改善了生活质量。

4 小 结

综上所述,对于已回归家庭和社区的脑卒中患者,采用定期康复干预策略能够显著改善脑卒中患者的运动功能、日常生活活动能力和生活质量,并存在较好的疗效延续效应。门诊定期康复干预作为机构康复的延续,值得在社区脑卒中患者的康复治疗中进行推广和应用。