且行且思 且行且珍惜— 略述学书印历程

文_ 陈 曦

陈 曦Chen Xi学名建军,别署沐风堂。毕业于南京艺术学院书法篆刻专业,在校曾获“刘海栗奖学金”。书法篆刻作品曾在中国书法兰亭奖“艺术奖”等国家级展赛中入展、获奖。现为中国书法家协会会员、江苏省篆刻研究会理事、江苏省青年书法家协会理事、常州印社副社长、常州金坛区书法家协会副主席、珠海爱心会艺术顾问、广东省江苏同乡联谊会艺术顾问、江苏省金坛政协金沙书画院执行院长。

前日得闲,匆匆过访薛元明兄。兄以家宴款待,席间聊起彼此年少时的学书经历,皆感慨系之。

余生于20世纪70年代初的苏南农村。父母都是极度实诚之人,辛勤劳作,家境却常陷于困窘。记得有年,母亲上生产队里借得“预借粮”,方得维持一家的生计。在极度贫寒的岁月里,也挡不住童年的快乐。家门前有条缓缓流淌着的尧塘河,年少的我,经常下河捉鱼摸虾,倒也不亦乐乎。但真正令我魂牵梦绕的,则是书印二艺。可那时并无学艺的条件,也无明确的目标,只是懵懵懂懂地喜爱。

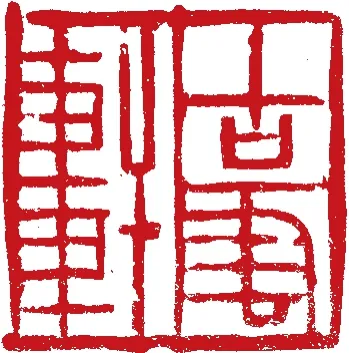

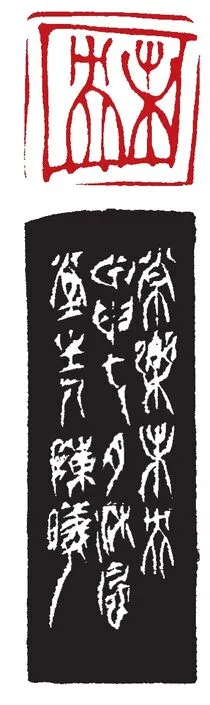

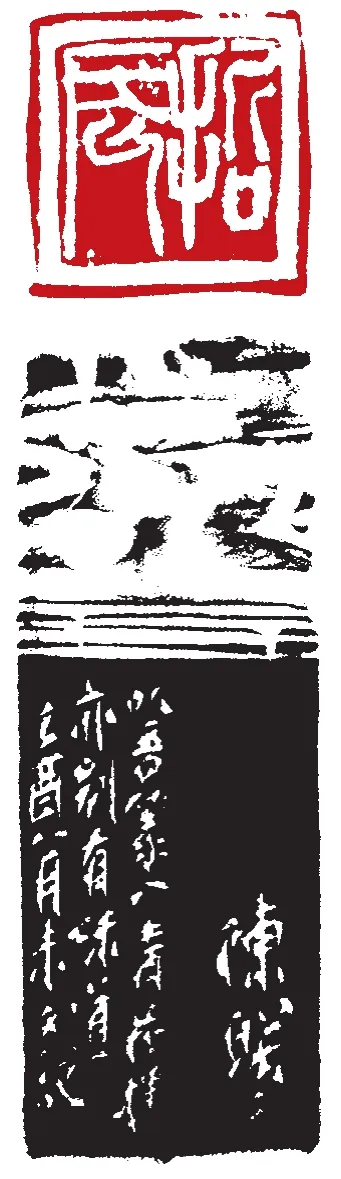

陈曦 古云轩3cm×3cm 2016

陈曦 为五斗米折腰3cm×3cm 2003

陈曦 晏园印信3cm×3cm 2006

余学习书法篆刻,既无家学渊源,亦乏名师启蒙,属自幼爱好。“宿舍里不晓得堆了多少反复练习过的旧报纸。”—当老父亲不无自豪地向人夸奖起我青葱时期的学书状况,我的鼻子酸酸的。年少练字,为了防止小伙伴们干扰,家里将大门的挂锁换成了暗锁。成年学艺,课余工假时在石棉瓦盖的宿舍里挥毫捉刀,哪管昏天黑地。时在今岁夏至,因装修旧居,竟然整理出了一方用普通石英石刻制的“印章”—文曰“恒心”二字。依然记得刻制时大约是小学三年级暑假,工具是母亲的剪刀,石料三面不规整,一面磨平刻之。看着这一“陋石”,蓦然联想起博物馆中陈列的新石器,不觉哑然失笑。

元明兄曾撰文评述我的书印之道,有云:“练习书法初始靠兴趣,后来靠恒心,最后就是上瘾了。”诚如是。因为“上瘾”而函授于无锡书法艺术专科学校;因为“上瘾”而有幸得到范石甫等师辈的无私指教;因为“上瘾”,方能在初中辍学十年后考取南京艺术学院书法篆刻专业,师从黄惇先生游。记得黄惇师在我入学第一节课时强调了三点:一是自信,想能从全国百余人中考取,就应当相信自己有能力、有潜质;二是不迷信,要敢于怀疑一切的古今论断,当然也包括老师的(至今牢记黄惇师之教诲 —“不读史,不懂史,不了解史,会永远糊涂”);三是“后世报”与“现世报”,若无“后世报”、坐冷板凳之准备,不如趁早打道回府。老师的这些治学心得,每每想起,个中道理,能令我心气平和,得以安心学习,若稍有浮躁,每念及兹,惭愧不已!

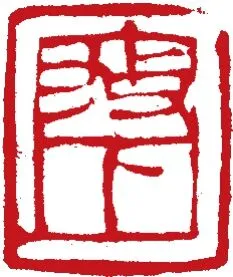

陈曦 傅氏2.6cm×2.6cm 2015

陈曦 放下2.5cm×1.5cm 2010

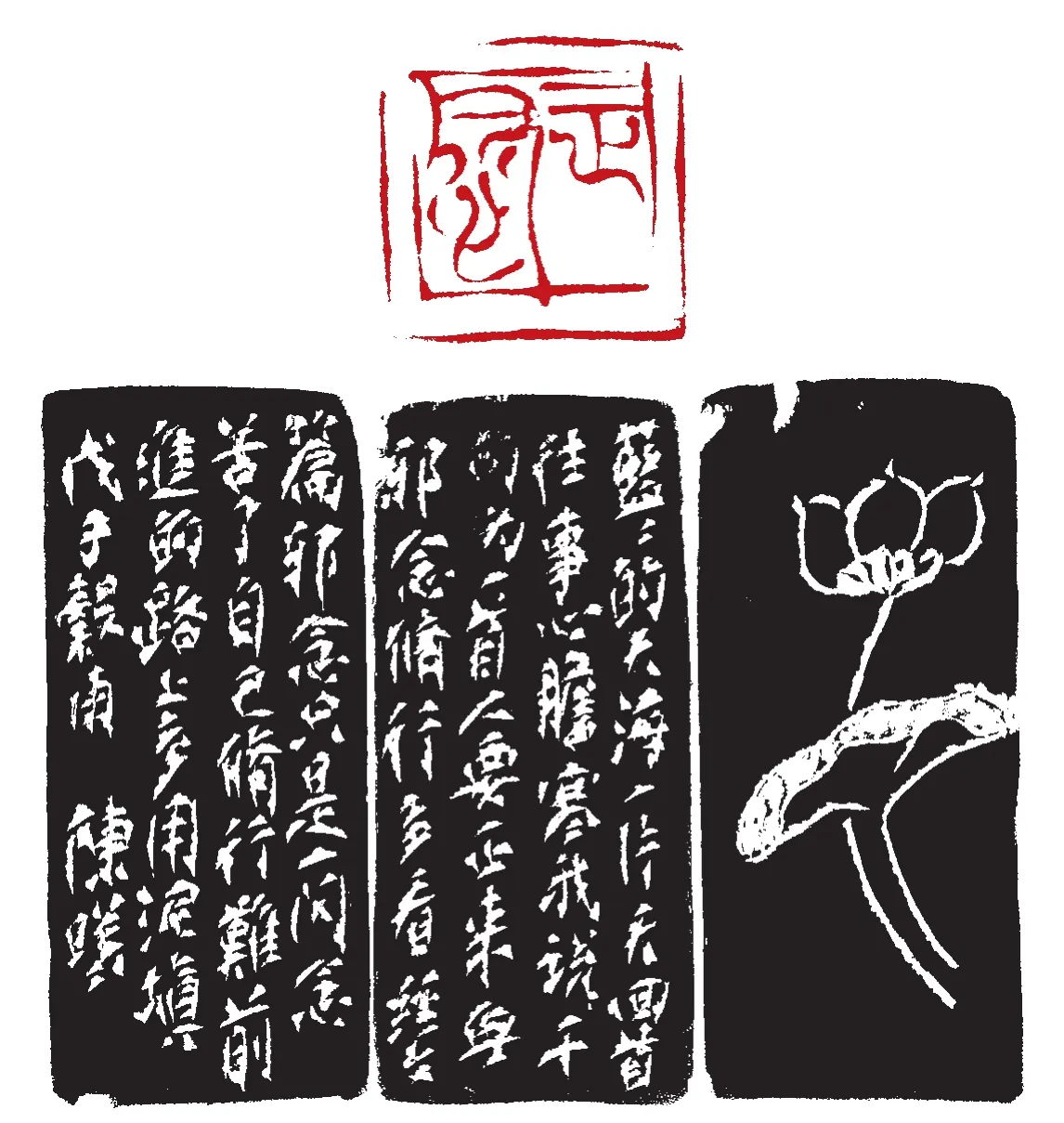

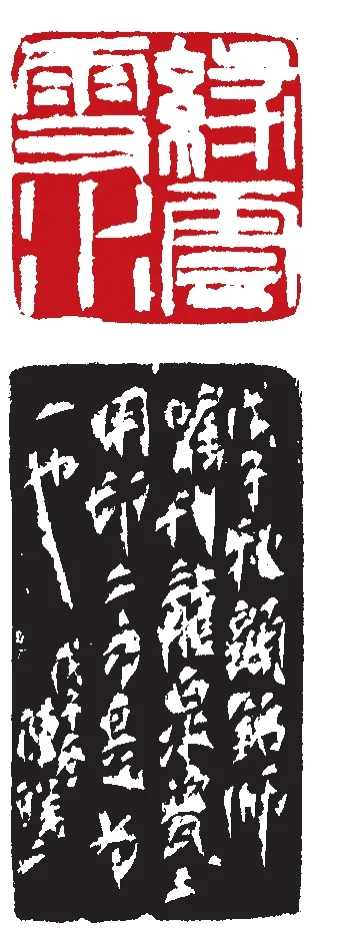

陈曦 正念(附边款)3cm×3cm 2008

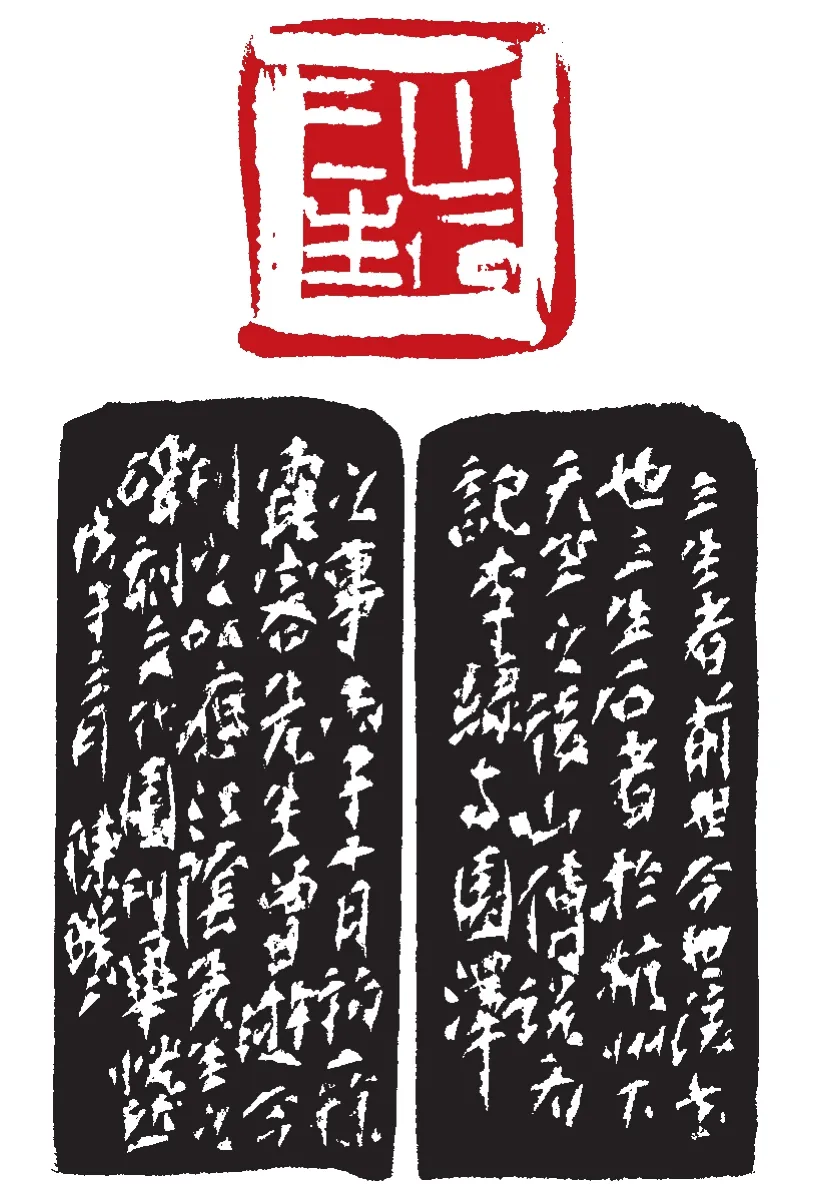

陈曦 山石三生(附边款)3cm×3cm 2008

元明兄懂我:“对于陈曦来说,书人相匹配。书法取法路子‘正’,行书奉‘二王’为圭臬,篆书取缶庐一路,篆刻宗秦汉。为人坦诚率真,处事无杂念,于名利不苛求,一任自然。尤为难能可贵的是,出身科班,具有学院派的训练而无学院派的痼疾……胸中无俗情,笔下有真味……以我个人的经验来看,想要有‘寸进’,必定得殚精竭虑。”如是评说,故引之为知己也。

陈曦 太平门4.9cm×2.4cm 2015

陈曦 金坛2.5cm×2.5cm 2017

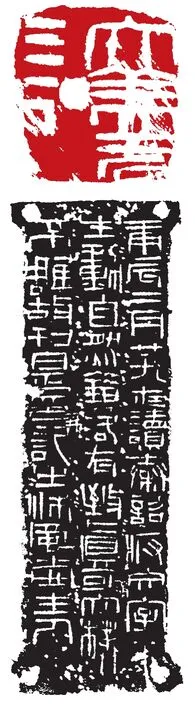

陈曦 未央(附边款)2.6cm×2.6cm 2010

陈曦 绿云雪水(附边款)2.6cm×2.6cm 2009

陈曦 大美不言(附边款)3cm×3cm 2010

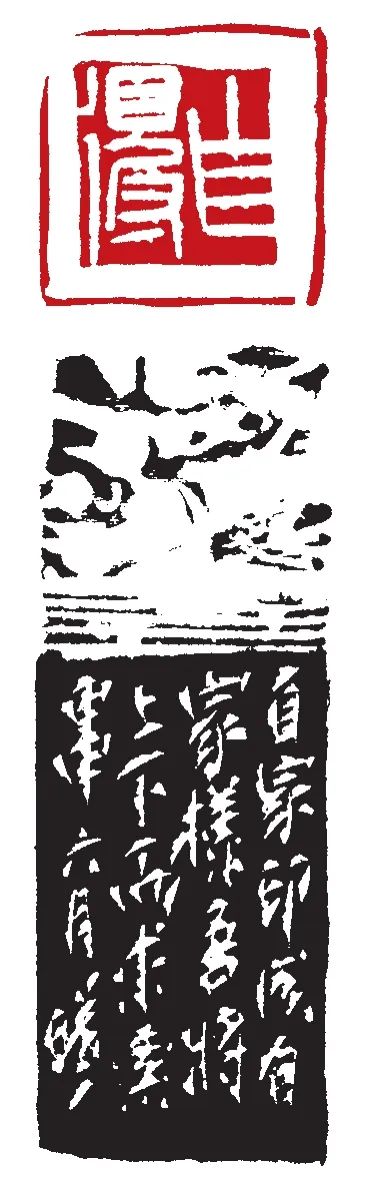

陈曦 自得(附边款)2.4cm×2.4cm 2010

陈曦 哲辰(附边款)2.6cm×2.6cm 2010

亦曾为书印梦想几度纠结过。读寂静法师的心语:“接受自己就是爱的开始。”令我如梦方醒。承一位好友赠言:“如果不能成就自己,那就造就他人,这也是一种承传。”心中豁然明朗。是啊!余已过不惑,行将知天命,当下工作、创作、教学、游学……这又何尝不是一种书艺的传承和爱的延续呢。且行且思,且行且珍惜。