植物

种子功能权衡研究取得新进展

种子植物是当今陆地生态系统的主导者,权衡是其适应复杂环境的主要生态策略。种子具有携带遗传信息、扩散、定植及耐受逆境等多重功能,如果有限的资源被用于一种功能,其他功能获得的资源将减少。因此,种子应该在各功能之间进行权衡。近期,研究者对中国西南山地生物热点地区1119个物种(393个木本,726个草本)的主要种子功能性状进行分析。结果显示,种子大小与种子萌发所需时间显著正相关,而与种子数量显著负相关,排除植物系统发育、生长型的影响,这些相关性依然显著,并且上述两种相关性在目、科级水平上呈系统发育离散状态。这些结果表明种子植物在产生高适合度幼苗与快速占据新生境之间进行权衡。(Ecology and Evolution 2018,8:2218-2230)

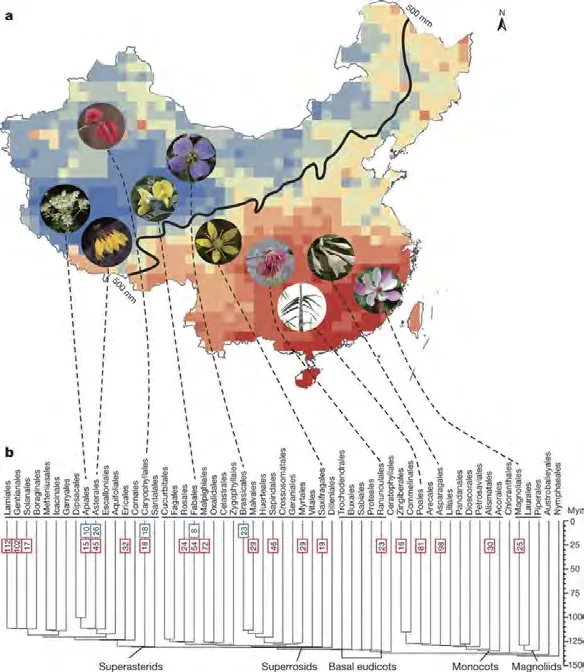

中国被子植物区系进化历史

物种多样性是系统与进化生物学、生物地理学和生态学的核心研究问题之一。一个地区的较高物种多样性可能是由于类群近期的快速辐射进化所致,也可能是该区域物种长期积累和保存的结果。中国拥有约30000种维管植物,植物多样性丰富程度位居世界前列。中国植物区系的系统发育演化历史也是世界范围内相关学者极为关注的科学问题。近期,研究者通过重建中国被子植物的系统发育树和时间树,结合物种分布数据,结果显示,从时间上看,中国约66%的被子植物属是在中新世以后出现;在过去的3000万年中,草本植物经历了比木本植物更快速的分化。从空间上看,中国东部和西部植物的分化格局存在显著差异:东部的被子植物属平均分化时间较早,系统发育离散,系统发育多样性较高;西部的植物属则正好相反。进一步对比分析草本植物属和木本植物属的分化格局后发现,中国西部是许多草本植物的分化中心,3000万年以来,草本植物属分化的比例远高于木本植物属;而中国东部对草本植物起到了"博物馆"的保存效应,对木本植物则兼具"博物馆"和"摇篮"作用,在整个地质历史中,草本和木本植物属的分化速率基本一致。(Nature 2018,554:234-238)

"变色龙"蓝藻

蓝藻并不是藻类,而是一类能进行光合作用的单细胞原核生物,也称为蓝细菌。蓝藻是地球上历史最悠久、分布最广泛的生物之一,也是海洋食物链的第一环。蓝藻拥有多种参与光合作用的色素。为了研究色素类型与地理分布的关系,研究者对来自全球各海域的蓝藻的代表性类群——聚球藻样本进行了详细分析。结果显示,对环境光照条件的适应,是影响聚球藻色素类型分布的主要因素,这种影响通过一批"变色龙"基因来实现。在蓝光充足的开阔海域,适合吸收蓝光的色素特别丰富;在温暖的赤道海域和沿海,色素类型适合吸收环境中占主导地位的绿光;而在光线偏红的河口,色素类型比较适应红光。这表明,蓝藻有着"变色龙"特性,能根据环境中的光照情况调节体内色素,更好地利用阳光能量。(PNAS 2018,https://doi.org/10.1073/pnas.1717069115)

被子植物早期与传粉者的相互关系

被子植物约有35万种,在生态系统中占绝对优势。生物学家达尔文对被子植物突然爆发一直感觉非常迷惑,称之为"讨厌之谜(abominable mystery)"。化石证据显示,被子植物在白垩纪早期已由昆虫传粉为主,传粉昆虫的多样化可能是促进被子植物大爆发原因之一。目前被广泛接受的假说是"被子植物早期具有泛化的传粉者(即传粉动物访问系统发育关系不相关的植物种类,并且往往以取食目的),进而形成泛化的传粉系统"。当前,关于被子植物早期分支与传粉昆虫之间相互关系的研究受到以下阻碍:现存被子植物早期分化的类群基本是孑遗种类,最大的特点是"科多种少";单种属,单型科比例较高,研究对象的物种多样性受限。现生被子植物早期分支类群主要分布于热带亚洲,且以夜晚开花为主,开展野外研究较为困难。

以东南亚为分布中心的五味子科是被子植物早期分支物种最丰富的陆生类群,约100种,其花的形态、颜色及性系统的多样性为研究被子植物早期分支与传粉者之间相互关系的起源与演化提供了理想的模式。近期,研究者通过野外采样、观察与视频拍摄、电子扫描镜下性状分析、昆虫的形态与DNA条形码鉴定、协同分子系统树的构建及分子钟的分析,首次从物种、群落和系统发育水平层面,揭示了被子植物"第一个"专性共生传粉系统,即"五味子科植物与瘿蚊"的演化与维持机制。群落水平的研究发现,同域分布的五味子科植物大多各自拥有自己独特的传粉者,同一物种在不同的群落具有相同的传粉者。协同系统发育与分子钟标定发现,年轻的传粉瘿蚊与更古老的五味子科植物之间形成了典型的协同适应。五味子科植物花部结构与传粉瘿蚊产卵结构之间形成了典型的性状匹配,一种传粉瘿蚊的产卵结构与一种植物的花部结构特征高度适应。综合研究及分析整个现存被子植物早期分支与传粉者之间相互关系发现,以产卵为目的蝇类是现存被子植物早期分支种类的主要传粉者。这一类传粉者有"没有花粉会被取食"和"雌性的草食昆虫为了后代发育更忠诚于同一物种的花,因此在植物与传粉者之间形成的往往是更加专性的相互关系"两个明显的优势。地球上现存被子植物早期分支物种主要由产卵的昆虫传粉,相互之间形成了特殊的共生关系,而非具有"泛化的传粉者"。这一新的发现对传统的假说提出了挑战,为研究和理解被子植物早期与传粉者相互关系提供了新思路。(Proceedings of the Royal Society B 2017,285:20172365)

树萝卜属植物新种

杜鹃花科树萝卜属植物常为附生常绿灌木,通常具有膨大纺锤状的根状茎,形似"萝卜",因而冠名为树萝卜。该属大多数种类的花具有鲜艳管状花冠,花冠下垂,花期较长,具有极高的观赏价值和开发潜力。树萝卜属植物全世界约120余种,喜马拉雅地区是其分布中心。目前为止,缅甸记载有树萝卜属植物58种,包含近年来中国和日本学者命名发表的3个新种和1个新变种。随着野外科考和采集的深入,一些新的类群将被陆续发现并被科学认识。近期,研究者在缅甸北部葡萄地区科考过程中发现了一种新的树萝卜,被其奇特的形态特征所吸引,其植株完全倒垂,叶呈肉质状,狭披针形,螺旋状密集排列在肉质的枝条上,老枝上具有密集而明显的花、叶脱落的痕迹等独有的特征。后续科考对该种进行了全面细致考察,发现该种树萝卜花梗肉质、杯状,形态上近似于杯梗树萝卜,但其植株倒垂,小枝、茎均为肉质,叶近肉质狭披针形螺旋状排列,花序梗、花梗均为肉质,且具有苞片,肉质花梗短而粗等特征又与杯梗树萝卜明显不同,因此科研者确定该物种为一新种,并且将这一新种命名为Agapetes brevipedicellata。因其附生在一基督教堂旁的大树上,模式标本采集于此,故取中文名:"神父树萝 卜"。(Phytotaxa,DOI:http://dx.doi.org/10.11646/phytotaxa.331.1.10)

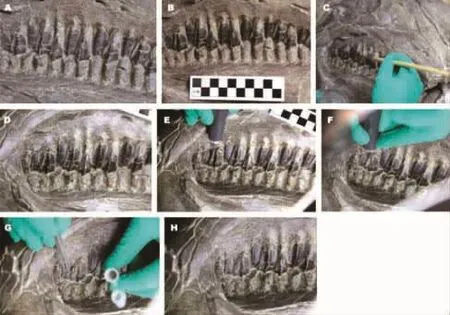

1亿多年前的禾本植物信息

禾本科是单子叶被子植物中最重要的一类,包括水稻、小麦和玉米等人类最重要的农作物。然而禾本科植物的起源长期存在争议,而该项发现之前已发现最早的禾本科植物化石记录在晚白垩世,现代分子生物学研究认为,禾本科植物起源时间介于59-129百万年前。近期,研究者从一亿多年前早白垩纪晚期发现的鸭嘴龙类恐龙(马鬃龙)牙齿周边保存的特殊结构中,提取到植物表皮和植硅体残留物。经过深入分析和对比研究,揭示这些含有短细胞对的表皮细胞和哑铃型结构的植硅体属于禾本科(草)最基干类群,将禾本科最早的化石记录大幅提前到1亿多年前的早白垩世。恐龙化石中保存的禾本科植物信息的发现,不仅显示类似芦苇或丛生竹类的最早草类已包含在鸭嘴龙类恐龙的食谱之中,也为研究恐龙与植物的协同演化,重建白垩纪陆地革命之始的植物类型提供了新线索。目前,研究人员正在对保存了植物表皮和植硅体的恐龙特殊结构及性质进行深入研究,并努力将植硅体等指标研究更广泛地应用到中生代和新生代脊椎动物化石记录中,积极拓展这一新的交叉研究方向。(National Science Review 2017,nwx145,https://doi.org/10.1093/nsr/nwx145)

陆生植物可能诞生于5亿年前

植物通过光合作用释放的氧气,是包括人类在内所有动物依赖生存的物质基础。当今地球上最重要的植物类群为陆生植物,它们源自水生祖先。虽然已知最古老的陆生植物化石拥有4.2亿年的历史,但种种证据显示,植物登陆的时间应该更早。几十年来,生物学家一直试图提出一个可靠的陆地植物诞生日期。然而,由于缺少脊椎和坚硬的外壳,植物在化石记录中留下的信息很少,因此研究者怀疑即便是最古老的植物化石也无法代表最早的植物群。一些科学家尝试利用植物遗传数据作为"分子钟",以阐明它们的进化历史——知道特定的突变速率,便能基于植物DNA中的差异,估测各个物种是在多久以前分离的。不过,研究人员一直未搞清楚植物家族树上最低,或者说最早的分支。在此基础上,包括人们最熟悉的树木、农作物和花在内的维管植物在苔类、角苔类和藓类出现后的某个时间段诞生。然而,后3个类群出现的顺序一直是个未解之谜,妨碍着分子钟研究。近期,研究者根据他们所收集的关于100多种植物和藻类物种的遗传数据入手,重建了陆生植物的演化关系。结果显示,陆生植物最早出现在约5亿年前的寒武纪时期。植物学家曾认为苔类是最原始的陆生植物,因为它缺少根部以及用于气体和水分交换的气孔。但一些最新研究表明,像苔类一样的植物并不是最早的陆地植物。本研究也认为,苔类同藓类存在最密切的关联,并且曾经拥有根部和气孔,但随着时间的流逝丧失了这些特征。(Pnas,https://doi.org/10.1073/pnas.1719588115)

植物病毒与宿主细胞间博弈的新机制

病毒导致的病害在全世界范围内造成严重的农业生产损失,并成为粮食安全的致命威胁。植物病毒侵染植物细胞并攻击细胞内部组分以便自身复制和传播,最终导致病害发生。然而,植物细胞已经"学会"了侦查病毒入侵,并通过激发免疫反应来抵抗病毒的侵染。植物抵抗病毒侵染的主要免疫反应机制是RNA interference(RNAi),这种机制可以阻断病毒蛋白复制,从而影响病毒侵染的进程。RNAi依赖于小RNA的产生,这些小RNA中含有病毒基因序列的信息,而这些信息可以用促使植物体内的防御系统抵抗病毒的攻击。RNAi最显著的特征之一是可传递性:小RNA可以在细胞之间移动,借此在机体中传递病毒入侵的警报。小RNA的移动对病毒侵染的防御机制极为关键,因为这使远距离未被侵染的细胞提前进入警戒状态并在病毒到来之前做好防御准备。小RNA迁移的生物学意义与植物病毒侵染防御机制联系密切,但小RNA在细胞间移动的具体机制仍不清楚。近期,研究者发现,在植物病毒与宿主细胞的博弈之战中,调控植物生长发育的受体蛋白BAM1可以促进细胞之间RNAi的扩散。BAM1蛋白在细胞中定位于细胞膜和胞间连丝中。胞间连丝是临近细胞间连接的通道,并可能有助于小RNA携带的信息传播。然而,作为演化过程中宿主和病原菌共同进化的结果,如果一个宿主蛋白在免疫反应中作用突出,致病病原菌也必须不断进化来对抗宿主蛋白的效力。此外,该研究还发现了名为C4的病毒蛋白可以与BAM1结合,C4可以干扰RNAi细胞间的传播。该研究为更深入研究RNAi细胞之间的传播机制奠定了基础,并为通过生物工程提高农作物抗病性提供了新思路。(PNAS 2018,https://doi.org/10.1073/pnas.1715556115)