基于GlobeLand30的大洋洲耕地利用格局变化分析

曹隽隽,吴文斌,刘逸竹,胡琼,陈迪,项铭涛,周清波

(1 中国农业科学院农业资源与农业区划研究所/农业部农业遥感重点实验室,北京100081;2华中师范大学地理过程分析与模拟湖北省重点实验室,武汉 430079)

0 引言

【研究意义】耕地是人类赖以生存和发展的基本资源和条件[1],其数量和空间分布直接关乎粮食安全乃至全球生态格局[2]。大洋洲虽然其耕地面积总量远小于其他大洲,但仍然是全球主要农产品的重要生产和供给基地。尤其是占大洋洲陆地面积 85.7%的澳大利亚一直十分重视推动农业现代化和耕地集约化利用,采用先进的水权管理制度[3-4],成为目前世界重要的粮仓和牧场。已有部分学者对全球[5]和APEC地区[6]开展了粮食安全评价,初步估算分析了大洋洲土地生产潜力和粮食生产潜力。随着农业技术的发展,抗旱节水粮食作物品种的开发,澳大利亚成为粮食生产和出口大国,对中国粮食出口不断加大。此外,大洋洲频发的极端天气气候事件对当地农业土地利用影响巨大,2001—2008年澳大利亚经历了长达8年的大旱,导致产量锐减,影响全球粮食供给。因此,科学掌握大洋洲的耕地利用格局及其时空变化规律,有利于准确分析大洋洲的粮食生产格局和粮食供给状况,更好制定我国农产品国际贸易政策,服务国家粮食安全战略。【前人研究进展】一般来说,在全球或大洲尺度开展耕地利用格局变化分析多采用遥感手段和统计资料[7-8]。如 YAO利用 CG-LTDR(全球及中国区域长时间序列卫星数据集)对全球1982—2011年耕地变化格局开展研究[9],但该地表覆盖产品为5 km,较粗的空间分辨率难以很好揭示大洋洲内部更为细致的耕地利用变化特征,研究结果不确定性也较大。虽然有的研究为得到更为精细的土地利用变化数据,将遥感影像与社会经济数据结合或直接采用参与式调查方法[10],但这种方法多局限于小区域研究,难以进行大尺度分析。【本研究切入点】最新研制的GlobeLand30是全球首套30 m分辨率的全球地表覆盖数据,包括2000和2010年两个基准年,为大区域耕地利用格局时空变化研究提供了新的数据资料[11-13]。GlobeLand30耕地制图产品精度高达83.06%[14],相比FROM-GLC、GlobCover、MODIS、Collection 5和MODIS Cropland等低分辨率的全球地表覆盖数据,在耕地数量计算和耕地空间位置描述方面更具优势[15]。可见,采用GlobeLand30数据开展区域耕地资源时空变化研究具有可行性和可靠性[16],能兼顾大尺度和微观尺度精细化分析需求。【拟解决的关键问题】本研究针对目前大洋洲耕地利用格局变化研究几乎空白的现状,采用中国自主开发的地表覆盖遥感制图数据产品(GlobeLand30)开展大洋洲2000—2010年耕地利用格局特征变化研究,重点揭示国家尺度、10 km网格和30 m像元尺度耕地数量、位置、利用强度变化规律以及耕地转入转出动态变化特征。

1 材料与方法

1.1 研究区概况

大洋洲是世界上最小一个洲,陆地总面积约897×104km2,约占世界陆地总面积的6%。众多岛屿散落在辽阔的太平洋海域上,气候差异明显,土地利用类型多样。大洋洲有一半以上陆地面积为干早地区。从降水量分布看,大洋洲东部群岛部分降水量远远大于西部大陆地区降水量,且有自东向西和由赤道向南北两侧减少的特点。受气候和地理条件制约,大洋洲耕地主要分布在澳大利亚和新西兰两国。作为约占大洋洲陆地面积 85.7%的澳大利亚,土壤相对贫瘠,大部分地区属于干旱半干旱地带,全国31%地区年降雨量不足500 mm,39%地区年降雨量不足250 mm[17]。受恩索现象(厄尔尼诺与南方涛动)影响,降雨量低且难以预测,农作物产量对气候变化响应极为敏感,农业发展困难。早期移民开荒建城,毁掉了适应干旱环境的植被,破坏了原本还算稳固的脆弱水循环系统[18]。之后引进羊、牛和大量高需水农作物,加剧了大陆干旱且相对贫瘠的生态系统矛盾[19]。

1.2 数据源与预处理

GlobeLand30 (http://www.globeland30.com)是全球首套30 m空间分辨率的地表覆盖数据产品,利用美国陆地资源卫星(Landsat)TM5、ETM+多光谱影像和国产环境减灾星(HJ-1)多光谱影像,采用像元分类、对象分类与知识规则等综合集成方法(POK,Pixel-Object-Knowledge)研制[20-21]。该数据产品采用UTM投影和WGS-84坐标系,覆盖全球80°S—80°N的陆地范围,包括耕地、水体、森林、苔原、草地、人造地表、灌木地、裸地、湿地、冰川或永久积雪等10类一级土地覆盖类别[22]。GlobeLand30产品定义的耕地主要指用来种植农作物的土地,是通过播种耕作生产粮食和纤维的地表覆盖,包括开荒地、休闲土地、轮歇地和草田轮作地;以种植农作物为主的间有零星果树、桑树或其他树木的土地;耕种三年以上的滩地和滩涂[23]。GlobeLand30耕地定义与已有的国家或国际土地利用分类系统存在差异[24]。

本研究选取大洋洲为研究区,涉及2000和2010两个基准年的GlobeLand30数据。根据大洋洲的行政区划及GlobeLand30全球接图表,筛选出两期共206幅覆盖大洋洲范围的全要素数据。由于研究的数据量较大,因此采用Python语言调用ArcGIS进行批量预处理。首先利用接图表对原始数据进行批量裁剪,保证图幅之间没有重叠。其次,进行批量属性提取,得到两期大洋洲范围的所有耕地数据。再次,为了准确计算各个地类的面积,将全要素数据和耕地数据的原始UTM投影批量转换为圆柱等面积投影(Cylindrical Equal Area),WGS-84坐标系统保持不变。

1.3 分析指标与方法

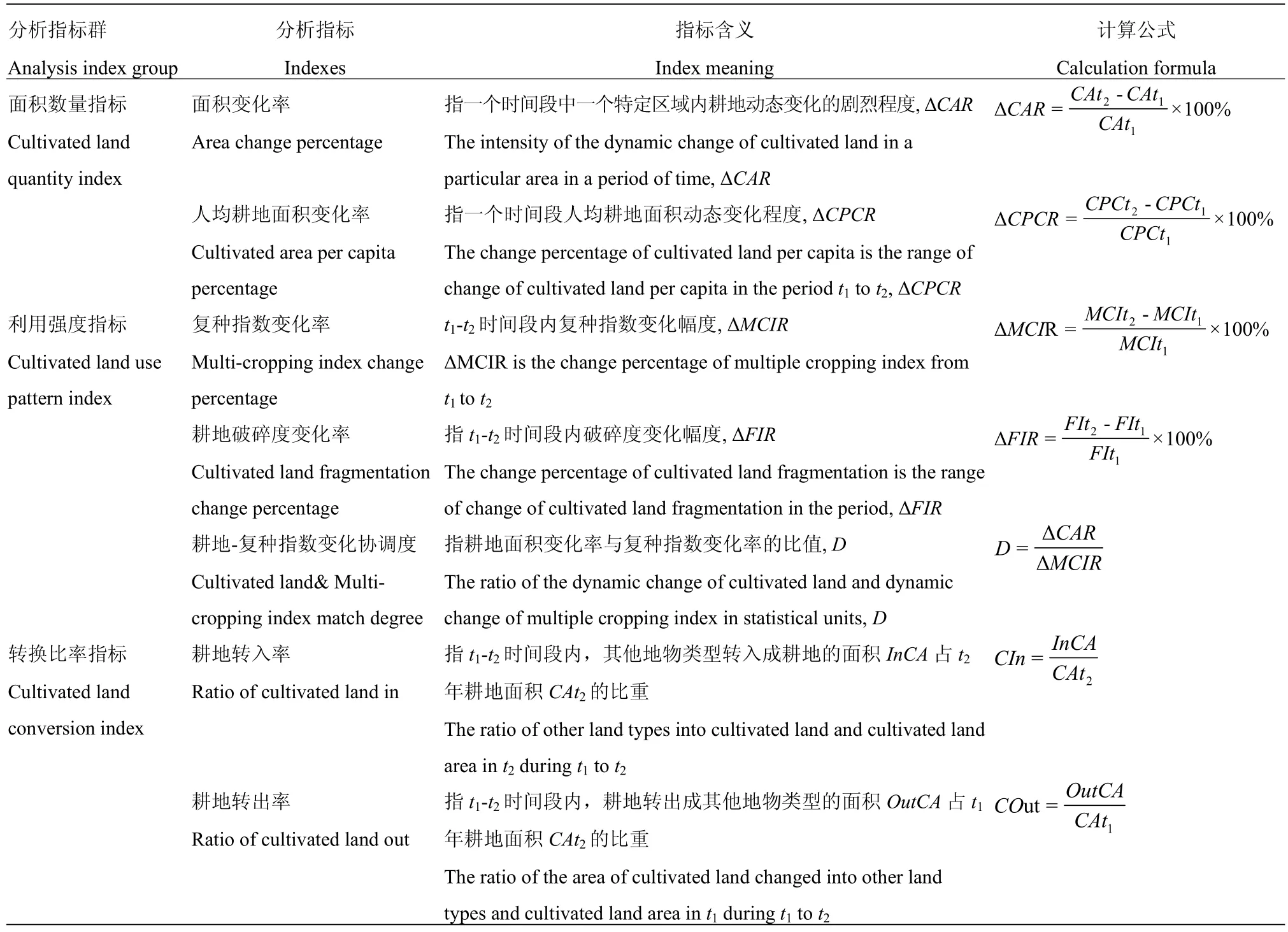

本研究采用耕地面积数量、利用强度格局和类型转换比率[25]等3个指标群,分析2000—2010年大洋洲耕地利用格局的动态变化特征。面积数量指标包括耕地面积变化率和人均耕地面积变化率。利用强度格局包括表征集约化的复种指数变化率[26]、耕地-复种指数协调度、耕地破碎度变化率[27]。类型转换比率描述了耕地和其他地表覆盖类型之间的转换,包括耕地面积转入率和面积转出率两个指标。具体指标含义及计算方法见表1。

进行耕地面积数量指标计算时,利用ArcGIS10.2中的面积制表(TabulateArea)工具完成,统计出不同尺度下的各单元耕地面积。复种指数计算在国家尺度上进行,播种面积数据来自FAOSTAT的收获面积。为与GlobeLand30耕地定义相吻合,收获面积的统计不仅包括了农作物收获面积,也包括了水果、蔬菜、茶园等的收获面积。上述分析指标计算通过Python语言编程调用ArcGIS10.2实现。

2 结果

2.1 2000—2010年大洋洲耕地面积变化

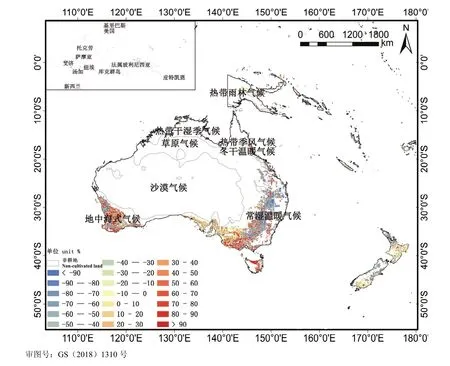

2000年大洋洲耕地面积为 5 832.10×104hm2,2010年大洋洲耕地面积为6 053.17×104hm2,10年间耕地面积增涨220.96×104hm2,增幅为3.79%。图1描述了2000—2010年大洋洲30 m像元尺度耕地变化空间分布。大洋洲耕地主要分布于澳大利亚从昆士兰州北部海岸沿着海岸线延伸维多利亚州和南澳大利亚州南部的狭长海岸地带,西澳大利亚西南部与塔斯马尼亚等雨水较为充沛的地区,以及新西兰沿海平原地区和巴布亚新几内亚中部区域。

图 1-b、1-c、1-d、1-e为大洋洲耕地分布集中区域,同时也是变化显著地区。其中图 1-c、1-d、1-e均在澳大利亚境内,1-b为新西兰全境。图1-d处于澳大利亚西南角,耕地增加和减少无明显空间分异特征,增减相对均衡;图1-e位于南澳大利亚州南部,该地区山地与平原交错,耕地以减少为主,减少区域主要分布在南部濒临印度洋地区;图1-c地处大分水岭山脉以东,气候湿润,土壤条件相对较好,该区域 10年来耕地面积以增加为主;图1-b为新西兰,耕地以减少为主,以地处北岛的新西兰最大城市奥克兰附近耕地减少尤为明显。

大洋洲有 14个独立国家,其余十几个地区尚在美、英、法等国管辖之下。各国经济发展水平差异显著,耕地面积大于10 000 hm2的国家和地区仅有6个,从高到低分别为澳大利亚、新西兰、巴布亚新几内亚、斐济、新喀里多尼亚和瓦努阿图(表2)。2000—2010年,耕地面积增加国家为澳大利亚和巴布亚新几内亚,

增幅分别为 5.39%和 2.34%。耕地面积减少的国家和地区按减幅绝对值由高到低排列为新喀里多尼亚、新西兰、斐济和瓦努阿图,变化幅度分别为-27.28%、-11.61%、-8.28%和-7.65%。

表1 耕地分析指标及含义Table 1 Analysis indexes and its definitions

表2 大洋洲主要国家2010年耕地面积、人均耕地面积、复种指数和破碎度及其10年变化率Table 2 Changing rate of cultivated land area,per capita cultivated land,multiple cropping index and fragmentation index over 2000-2010 in Oceania

图1 2000—2010年大洋洲国家耕地变化空间分布Fig. 1 Distribution of cultivated land change in Oceanian countries during 2000-2010

10年间,大洋洲主要耕地国家人均耕地面积均有不同程度减少,其中澳大利亚人均耕地面积由2000年的2.74 hm2,减少为2010年的2.51 hm2,减少 8.38%。新西兰人均耕地面积由 2000年的1.34 hm2减少为2010年的1.05 hm2,减幅为21.63%。巴布亚新几内亚、斐济、新喀里多尼亚和瓦努阿图的人均耕地面积分别减少19.68%、13.47%、37.98%和27.68%。

2.2 2000—2010年大洋洲耕地利用强度变化

10年间,大洋洲平均复种指数提高 20.63%。按照复种指数变化率由高到低排列为新喀里多尼亚提高52.60%,瓦努阿图增加37.91%,新西兰增加15.25%,巴布亚新几内亚提高 9.99%,斐济增加 8.69%,澳大利亚略微降低0.66%。

耕地-复种指数变化协调度指标描述10年耕地面积变化率与复种指数变化率的协调程度(表 1)。协调度在-1和0范围中,值越接近0表明耕地面积变化与复种指数变化协调度越低,耕地利用强度越高,即收获面积增长对耕地面积增长的依赖度越低。将六国按照象限图分为耕地复种双增型、耕增复减型、耕减复增型3种类型,本大洲无耕地复种双减型。耕地复种双增型国家仅为巴布亚新几内亚,协调度为0.23,表明该国耕地利用强度呈现温和增长。澳大利亚为唯一耕增复减型国家,协调度为-8.17,表明该国耕地利用强度降低,单位耕地新增未带来相应的收获面积提升。其余四国均为耕减复增型国家,协调度由高到低为瓦努阿图-0.20,新喀里多尼亚-0.52,新西兰-0.76,斐济-0.95。大洋洲岛国受地形、社会经济与气候影响,农业生物技术与机械化程度对耕地利用强度影响极小,耕地面积与收获面积变化弹性较大。

耕地破碎度对耕地利用效率和格局影响较大[28]。10年间,大洋洲耕地破碎度平均减少了22.88%。新西兰耕地破碎度减少70.50%,耕地规模化利用程度提高迅速。巴布亚新几内亚是唯一破碎度增加的国家,增幅19.07%。由图2可见,耕地破碎度增加明显的区域主要集中在耕地资源较为集中的澳大利亚西南角和南澳大利亚州南部临海区域。这部分耕地大多处于地中海气候区和常湿温暖气候区,10年间耕地有缓慢减少趋势。耕地破碎度降低明显的区域主要集中在澳大利亚东部墨累达令河流域上游,10年间该区域耕地增加明显。新西兰北岛北部耕地破碎度降低,同时耕地面积也减少较快。整体而言,澳大利亚耕地破碎度变化主要是由于土地利用方式改变导致的耕地面积变化,耕地面积增加的区域破碎度降低,耕地面积减少的区域破碎度提高,这种变化对区域单位面积耕地的集约化程度影响较小。新西兰北岛在耕地面积减少的同时促进了地块间的合并,扩大了农场规模,提高了集约化程度,促使破碎度迅速降低。

2.3 2000—2010年大洋洲耕地转换特征

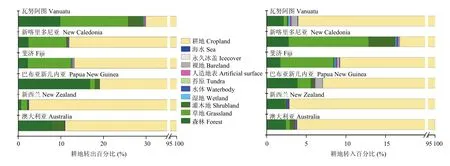

2000—2010年,大洋洲耕地转出面积最大的地类为草地,共计转出528.21×104hm2,占2000年大洋洲耕地总面积的 9.11%(图 3)。耕地转出总面积最高的国家是澳大利亚,共计630.25×104hm2耕地转为其他地类,占本国耕地总面积12.03%,其中转为草地471.27×104hm2,占所有转出地类的74.77%。新西兰共有12.77×104hm2耕地转出,占本国耕地总面积的14.04%,其中转为草地最多,约 57.03×104hm2,占所有转出地类的78.37%。巴布亚新几内亚的转出耕地面积为11.96×104hm2,占本国耕地面积的21.44%,其中转为森林最多,约8.93×104hm2,占所有转出地类面积的74.65%。澳大利亚、新西兰、新喀里多尼亚和斐济耕地主要转为草地,巴布亚新几内亚和瓦努阿图耕地主要转为森林。大洋洲热带雨林气候区和地中海式气候区耕地转为森林比重最高,其他气候区主要转出目标为草地。

10年间,大洋洲耕地转入面积最大的地类仍为草地,共计转入555.58×104hm2,占2010年大洋洲耕地总面积的9.23%(图3)。耕地转入总面积最高的国家是澳大利亚,共计912.47×104hm2其他地类转为耕地,占本国耕地总面积的16.53%,其中由草地转为耕地最多,约 544.94×104hm2,占所有转入地类的59.72%。新西兰共有12.59×104hm2其他地类转为耕地,仅占本国耕地总面积的2.75%。巴布亚新几内亚转入耕地面积13.26×104hm2,占本国耕地总面积的 23.24%,其中由森林转为耕地最多,约7.76×104hm2,占所有转入地类的58.53%。澳大利亚和新西兰转入耕地的主要来源为草地,巴布亚新几内亚、新喀里多尼亚、斐济和瓦努阿图的耕地主要由森林转入。大洋洲所有气候区由草地转为耕地占比最大。

图2 2000—2010年大洋洲国家10 km×10 km网格耕地破碎度变化分布Fig. 2 Change ratio of fragmentation index of cropland in 10 km×10 km grid in Oceanian countries during 2000-2010

图3 2000—2010年国家尺度耕地转出和转入类型比例Fig. 3 Conversion ratio of cultivated land in 2000 and 2010 in national scale

由前文可知 10年间澳大利亚和巴布亚新几内亚耕地增加,其他四国耕地减少。通过10年间耕地增减平衡测算可知,澳大利亚耕地净增加贡献最多地类为灌木、草地和森林,分别净增加166.45×104hm2、73.67×104hm2和31.01×104hm2。巴布亚新几内亚净增加耕地主要来源草地,约为3.32×104hm2。新喀里多尼亚耕地净减少贡献最多地类为草地、森林和灌木,分别为0.64×104hm2、0.34×104hm2和 0.15×104hm2。新西兰和斐济耕地净减少主要由于耕地转草地,分别净减少50.24×104hm2和1.18×104hm2。瓦努阿图耕地净减少主要由于耕地转为森林和灌木,分别为0.16×104hm2和0.06×104hm2。从大洋洲整体来看,尽管耕地与草地之间转换面积最大,但基本保持增减平衡,而灌木地转为耕地对耕地净增贡献最大,共净增耕地约165.03×104hm2。

3 讨论

土地利用/覆被变化影响气候变化,同时人类为了适应气候变化也会改变土地利用方式[29]。在大洋洲,2000—2010年耕地与草地之间的转换是最常见的地类转换,特别在常湿温暖区和草原气候区交界的地方转换尤为频繁。10年间有143.01×104hm2退耕还林,占全洲耕地总面积的2.47%,但528.21×104hm2耕地转换为草地,占全洲耕地总面积的9.11%。2010年草地转为耕地占耕地总面积约为9.23%。10年里耕地与草地间的增减基本平衡,少量净增耕地贡献主要来源于灌木、森林和草地。耕地与草地之间相互转换频繁可能原因是澳大利亚推行将饲养牲畜和谷物生产有机结合起来的混合农业,农场内的土地交替种植小麦、牧草或休耕,充分保持麦田的肥力。澳大利亚的混合农业主要分布在国土东南部的墨累-达令盆地和西南角,处于常湿温暖气候区和地中海式气候区。除采取混合农业模式保护土壤肥力,2009—2010年,澳洲有1 900×104hm2的农场土地采用免耕耕作[30]的方法种植农作物。保护性农业的目标是提高长期生产率、增加收益产出和保证粮食安全,但短期而言对产量增加有一定负面影响[31]。

澳大利亚按自然区划可分为东部山地、中部平原和西部高原3个区域。东部山地北起约克半岛, 南到塔斯马尼亚岛;中部平原北起卡奔塔利亚湾, 纵贯大陆中部, 向南延伸到墨累河河口;西部高原大部分为沙漠和半沙漠地区。西澳大利亚寒流和南回归线上的副热带高压稳定的控制了中部西部大部分地区,空气干燥,降水稀少。东部狭长的暖湿地带则是东澳大利亚暖流带来的福泽,东西中间通过大分水岭山脉隔绝开来。因此,澳大利亚耕地主要集中在水资源相对充沛的大分水岭山脉以东、南澳大利亚州和新南威尔士州南部、维多利亚州、塔斯马尼亚州北部和东部、西澳大利亚州西南角。10年间澳大利亚耕地新增区域主要集中在大分水岭山脉以东,墨累达令河流域上游。受 2001—2008年大旱影响,澳大利亚在墨累达令河流域附近(图1-c和图1-e)加大了垦殖力度,促使新增耕地朝可能水源地集中。2010年全国垦殖率约为7.94%,相比2000年提高了5.39%。墨累河流域水能资源主要集中在干流上游及其支流。由于河流流经的大部分地区为干旱地区,流域水资源开发的主要目的是灌溉和供水[32],在此流域种植着澳大利亚90%的灌溉作物。筑坝,大量灌溉用水和城市供水让澳洲大陆本就脆弱的水源不堪重负。灌溉导致土壤含盐量过高[33],破坏了湿地,大片土地变得不适合耕种。可见,澳大利亚耕地分布受到气候及水资源分布影响十分明显。

新西兰位于太平洋西南部,山地和丘陵占其总面积75%以上,属温带海洋性气候,四季温差不大,平均气温夏季20°,冬季12°。畜牧业产品出口收入占出口总收入60%以上。农业高度机械化,主要农作物有小麦、大麦、燕麦、水果等。粮食不能自给,需要从澳大利亚进口。全大洲耕地减少比较集中的区域主要在新西兰北岛,全国最大城市奥克兰附近。2000年全国垦殖率为 17.66%,2010年下降了11.61%。近10年来,新西兰政府加大了奥克兰城市开发力度,并出台了《奥克兰统一规划草案》(Proposed Auckland Unitary Plan),预计到 2030年,奥克兰将开发相当于两个汉密尔顿规模的住宅区域。10年间新西兰耕地空间格局的变化对气候变化的响应不如澳大利亚那么敏感,对城市化政策的响应更为明显。

大洋洲不同国家和地区在耕地利用格局变化驱动机制上存在差异,这种差异不仅体现在气候变化、区域政策和社会经济等因素上,全球化背景下的国际农产品贸易也会影响耕地利用格局变化。未来将进一步基于GlobeLand30对大洋洲主要国家耕地格局变化驱动机制展开研究,并基于远程耦合综合框架[34]分析中国与澳大利亚的远距离农业社会经济活动和环境相互作用机制,帮助理解和权衡本地粮食需求与远程粮食生产供给的复杂关系。

需要说明的是,虽然 GlobeLand30数据产品精度总体高,但该套数据产品在使用中也存在一定局限性。一方面,GlobeLand30耕地定义遵循FAO标准,不仅包括常规农作物,也包括牧草种植地,果树、茶园、咖啡园等灌木类经济作物,其耕地定义不同于已有国家土地利用分类系统或者中低空间分辨率的全球地表覆盖数据产品,如 GlobeCover、UMD-GLC和BU-MODIS,使得GlobeLand30和已有的数据产品之间不具有可比性。另一方面,澳洲不同区域、不同国家的农业土地利用多样化,农田地块大小、种植制度和种植模式存在较大差异性,基于遥感影像的光谱和时相信息提取的耕地精度不可避免地存在区域差异,在一定程度上影响本研究的分析结果。

4 结论

从耕地面积变化来看,大洋洲2000—2010年耕地面积增加 3.79%,耕地面积增幅最大的国家为澳大利亚,增幅 5.39%。新增最多的区域主要集中在澳大利亚大分水岭山脉以东墨累-达令河流域上游。耕地面积减少的区域主要在新西兰北部岛屿,澳大利亚东部沿海和巴布亚新几内亚东部岛屿。

从利用格局变化来看,主要国家复种指数平均增加20.63%,耕地破碎度平均减少22.88%。耕地面积-复种指数协调度弹性较大。

从转换类型来看,全大洲耕地与草地之间转换面积最大,但净增加耕地贡献最大的是灌木地,净增165.03×104hm2。

[1]吴大放, 刘艳艳, 董玉祥, 陈梅英, 王朝晖. 我国耕地数量、质量与空间变化研究综述. 热带地理, 2010, 30(2): 108-113.WU D F, LIU Y Y, DONG Y X, CHEM M Y, WANG Z H. Review on the research of quantity, quality and spatial change of cultivated land in china. Tropical Geogaraphy, 2010, 30(2): 108-113. (in Chinese)

[2]唐华俊, 吴文斌, 余强毅, 夏天, 杨鹏, 李正国. 农业土地系统研究及其关键科学问题. 中国农业科学, 2015, 48(5): 900-910.TANG H J, WU W B, YU Q Y, XIA T, YANG P, LI Z G. Key research priorities for agricultural land system studies. Scientia Agricultura Sinica, 2015, 48(5): 900-910. (in Chinese)

[3]HUANG J K, WANG Y J, WANG J X. Farmers' adaptation to extreme weather events through farm management and its impacts on the mean and risk of rice yield in China. American Journal of Agricultural Economics, 2015, 97(2): 602-617.

[4]ANTHONY S K. Drought and water policy in Australia: Challenges for the future illustrated by the issues associated with water trading and climate change adaptation in the Murray-Darling Basin. Global Environmental Change, 2013, 23(6): 1615-1626.

[5]WU W B, TANG H J, YANG P, YOU L Z, ZHOU Q B, CHEN Z X,SHIBASAKI R. Scenario-based assessment of future food security.Journal of Geographical Sciences, 2011, 21(1): 3-17.

[6]余强毅, 吴文斌, 唐华俊, 陈佑启, 杨鹏. 基于粮食生产能力的APEC 地区粮食安全评价. 中国农业科学, 2011, 44(13): 2838-2848.YU Q Y, WU W B, TANG H J, CHEN Y Q, YANG P. A food security assessment in APEC based on grain productivity. Scientia Agricultura Sinica, 2011, 44(13):2838-2848. (in Chinese)

[7]赵文武. 世界主要国家耕地动态变化及其影响因素. 生态学报,2012, 32(20): 6452-6462.ZHAO W W. Arable land change dynamics and their driving forces for the major countries of the world. Acta Ecologica Sinica, 2012,32(20) : 6452-6462. (in Chinese)

[8]LEPERS E, LAMBIN E F, JANETOS A C, DeFRIES R, ACHARD F, RAMANKUTTY N, SCHOLES R J. A synthesis of information on rapid land-cover change for the period 1981-2000. BioScience, 2005,55(2): 115-124.

[9]YAO Z Y, ZHANG L J, TANG S H, LI X X, HAO T T. The basic characteristics and spatial patterns of global cultivated land change since the 1980s. Journal of Geographical Sciences, 2017, 27(7):771-785.

[10]HOOVER J D, LEISZ S J, LAITURI M E. Comparing and combining landsat satellite imagery and participatory data to assess land-use and land-cover changes in a Coastal village in Papua New Guinea. Human Ecology, 2017, 45(2): 251-264.

[11]CHEN J, BAN Y F, LI S N. China: Open access to earth land-cover map. Nature, 2014, 514(7523): 434.

[12]HAN G, CHEN J, HE C Y, LI S N, WU H, LIAO A P, PENG S. A web-based system for supporting global land cover data production.ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing, 2015, 103(5):66-80.

[13]ZHAI L, SANG H Y, GAO Y, AN F, ZHANG Y, WEI S L. A new approach for mapping regional land cover and the application of this approach in Australia. Remote Sensing Letters, 2015, 6(4):267-275.

[14]刘吉羽, 彭舒, 陈军, 廖安平, 张宇硕. 基于知识的 GlobeLand30耕地数据质量检查方法与工程实践. 测绘通报, 2015, 61(4): 42-48.LIU J Y, PENG S, CHEN J, LIAO A P, ZHANG Y S. Knowledge based quality checking method and engineering practice of globeLand30 cropland data. Bulletin of Surveying and Mapping, 2015,61(4): 42-48. (in Chinese)

[15]陆苗, 吴文斌, 张莉, 廖安平, 彭舒, 唐华俊. 不同耕地数据集在中国区域的对比研究. 中国科学:地球科学, 2016, 46(11):1459-1471.LU M, WU W B, ZHANG L, LIAO A P, PENG S, TANG H J. A comparative analysis of five global cropland datasets in China.Science China Earth Sciences, 2016, 59: 2307-2317.

[16]杨洋, 麻馨月, 何春阳. 基于GlobeLand 30的耕地资源损失过程研究—以环渤海地区为例. 中国土地科学, 2016, 30(7): 72-79, 97.YANG Y, MA X Y, HE C Y. The loss process of cultivated land based on GlobeLand 30: a case study of Bohai Rim. China Land Sciences, 2016, 30(7): 72-79, 97. (in Chinese)

[17]陈百明. 澳大利亚的农业资源与区域布局. 中国农业资源与区划,2006, 27(4): 55-58.CHEN B. Agriculture resource and their regional distribution in Australia. Chinese Journal of Agricultural Resources and Regional Planning, 2006, 27(4): 55-58. (in Chinese)

[18]GERGIS J, KAROLY D J, ALLAN R J. A climate reconstruction of Sydney Cove, New South Wales, using weather journal and documentary data, 1788-1791. Australian Meteorological and Oceanographic Journal, 2009, 58: 83-98.

[19]HOWDEN M, SERENA S, STEVEN C, IVAN H. The changing roles of science in managing Australian droughts: An agricultural perspective. Weather and Climate Extremes, 2014, 3: 80-89.

[20]陈军, 陈晋, 廖安平, 曹鑫, 陈利军, 陈学泓, 彭舒, 韩刚, 张宏伟,何超英, 武昊, 陆苗. 全球30m地表覆盖遥感制图的总体技术. 测绘学报, 2014, 43(6): 551-557.CHEN J, CHEN J, LIAO A P, CAO X, CHEN L J, CHEN X H,PENG S, HAN G, ZHANG H W, HE C Y, WU H, LU M. Concepts and key techniques for 30m global land cover mapping. Acta Geodaetica et Cartographica Sinica, 2014, 43(6): 551-557. (in Chinese)

[21]CHEN J, CHEN J, LIAO A, CAO X, CHEN L, CHEN X, HE C,HAN G, PENG S, LU M, ZHANG W, TONG X, MILLS J. Global land cover mapping at 30m resolution: A POK-based operational approach. ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing,2015, 103: 7-27.

[22]冉有华, 李新. 全球第一个综合高分辨率土地覆盖图——中国30m 分辨率全球土地覆盖图评述. 中国科学: 地球科学, 2015,45(8): 1243-1244.RAN Y H, LI X. First comprehensive fine-resolution global land cover map in the world from China—Comments on global land cover map at 30-m resolution. Science China: Earth Sciences, 2015, 58:1677-1678.

[23]曹鑫, 陈学泓, 张委伟, 廖安平, 陈利军, 陈志刚, 陈晋. 全球30m空间分辨率耕地遥感制图研究. 中国科学: 地球科学, 2016, 46(11):1426-1435.CAO X, CHEN X H, ZHANG W W, LIAO A P, CHEN L J, CHEN Z G, CHEN J. Global cultivated land mapping at 30 m spatial resolution.Science China Earth Sciences, 2016, 59: 2275-2284.

[24]胡琼, 吴文斌, 项铭涛, 陈迪, 龙禹桥, 宋茜, 刘逸竹, 陆苗, 余强毅. 全球耕地利用格局时空变化分析. 中国农业科学,2017, 50(22):1091-1105.HU Q, WU W B, XIANG M T, CHEN D, LONG Y Q, SONG Q,LIU Y Z, LU M, YU Q Y. Spatio-temporal changes in global cultivated land over 2000-2010. Scientia Agricultura Sinica, 2017,50(22): 1091-1105. (in Chinese)

[25]石淑芹, 曹玉青, 吴文斌, 杨鹏, 蔡为民, 陈佑启. 耕地集约化评价指标体系与评价方法研究进展. 中国农业科学, 2017, 50(7):1210-1222.SHI S Q, CAO Y Q, WU W B, YANG P, CAI W M, CHEN Y Q.Progresses in research of evaluation index System and its method on arable land intensification: a review. Scientia Agricultura Sinica, 2017,50(7): 1210-1222. (in Chinese)

[26]XIE H L, LIU G Y. Spatiotemporal differences and influencing factors of multiple cropping index in China during 1998-2012.Journal of Geographical Sciences, 2015, 25(11): 1283-1297.

[27]陈帷胜, 冯秀丽, 马仁锋, 洪巧娜. 耕地破碎度评价方法与实证研究——以浙江省宁波市为例. 中国土地科学, 2016, 30(5):80-87.CHEN W S, FENG X L, MA R F, HONG Q N. Method of cultivated land fragmentation evaluation and empirical research: a case of Ningbo city in Zhejiang province. China Land Sciences, 2016, 30(5):80-87. (in Chinese)

[28]李鑫, 欧名豪, 马贤磊. 基于景观指数的细碎化对耕地利用效率影响研究——以扬州市里下河区域为例. 自然资源学报, 2011,26(10): 1758-1767.LI X,OU M H,MA X L. Analysis on impact of fragmentation based on landscape index to cultivated land use efficiency—a case on Lixiahe district in Yangzhou city. Journal of Natural Resource, 2011,26(10): 1758-1767. (in Chinese)

[29]陈溪, 王子彦, 匡文慧. 土地利用对气候变化影响研究进展与图谱分析. 地理科学进展, 2011, 30(7): 930-937.CHEN X,WANG Z Y, KUANG W H. Research progress and TUPU analysis on the impacts of land use on climate change. Progress in Geography, 2011, 30(7): 930-937. (in Chinese)

[30]DANG Y P, MOODY P W, BELL M J, SEYMOUR N P, DALAL R C, FREEBAIRN D M. Strategic tillage in no-till farming systems in Australia’s northern grains-growing regions: II. Implications for agronomy, soil and environment. Soil and Tillage Research, 2015,152: 115-123.

[31]GRUNDY M J, BRETT A B, MARTIN N, MICHAEL B, STEVE H,JEFFERY D C, BRIAN A K. Scenarios for Australian agricultural production and land use to 2050. Agricultural Systems, 2016, 142:70-83.

[32]MAC K, ROSALIND B, JEFF C, EJAZ Q, SCOTT K. Sustainable irrigation: How did irrigated agriculture in Australia's Murray-Darling Basin adapt in the Millennium Drought? Agricultural Water Management,2014, 145: 154-162.

[33]ABDULLAH A, SIMON B, ALI H. Effects of partial root-zone drying irrigation and water quality on soil physical and chemical properties. Agricultural Water Management, 2017, 182: 117-125.

[34]刘建国, Vanessa Hull, Mateus Batistella, Ruth DeFries, Thomas Dietz, 付峰, Thomas W. Hertel, R.Cesar Izaurralde, Eric F. Lambin,李舒心, Luiz A.Martinelli, William J. McConnell, Emilio F. Moran,Rosamond Naylor, 欧阳志云, Karen R. Polenske, Anette Reenberg,Gilberto de Miranda Rocha, Cynthia S. Simmons, Peter H. Verburg,Peter M. Vitousek, 张福锁, 朱春全. 远程耦合世界的可持续性框架. 生态学报, 2016, 36(23): 7870-7885.LIU J G, HULL V, BATISTELLA M, DeFRIES R, DIETZ T, FU F,HERTEL T W, IZAURRALDE R C, LAMBIN E F, LI S X,MARTINELLI L A, McCONNELL W J, MORAN E F, NAYLOR R,OUYANG Z Y, POLENSKE K R, REENBERG A, ROCHA G M,SIMMONS C S, VERBURG P H, VITOUSEK P M, ZHANG F S,ZHU C Q. Acta Ecologica Sinica, 2016, 36(23): 7870-7885. (in Chinese)