关于现当代建筑的理论与思考

——从《建筑学的属性》到《中外近现代建筑引论》

王贵祥

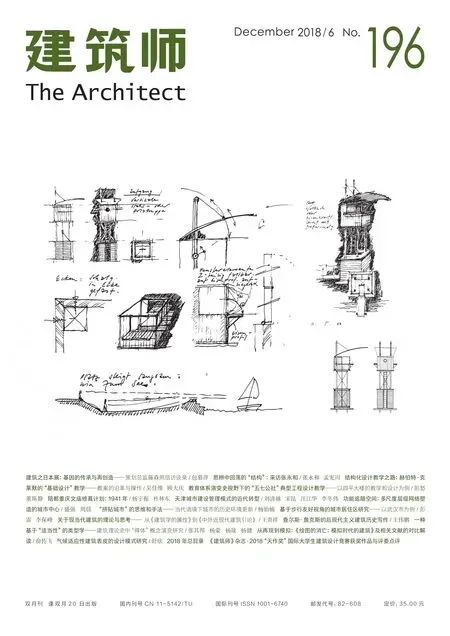

清华大学建筑学院吴焕加教授,以其将届九秩的耄耋高龄,砥砺钻研,笔耕不辍,新近又出版了一本专著《中外近现代建筑引论》(图1)。这是一部有关中外近现代建筑历史与理论的新著,也是继他几年前出版的建筑理论专著《建筑学的属性》(图2)之后的又一部力作。建筑学学术圈内熟悉吴教授的人都知道,他与同济大学的罗小未教授,都是中国大陆地区从事外国近现代建筑理论与历史研究的泰斗级专家。早在1950-1970年代,他就开始透过系统梳理与研读20世纪以来出版的各种外文建筑杂志与书籍,关注与研究外国近现代建筑文献与实例,并在课堂上向学生们加以介绍。在当时那个封闭的年代,这本身就是一件不可思议的事情。在改革开放之初的1970年代末,吴焕加教授与清华大学建筑系的另外两位深谙外国建筑历史与理论的老教授——汪坦先生与周卜颐先生,以他们数十年的厚积薄发,为新入学的研究生开讲了一门全新而生动的课程——近现代建筑引论。

图1:《中外近现代建筑引论》,吴焕加著

图2:《建筑学的属性》,吴焕加著

笔者当时正在攻读研究生,印象最深的就是这门由三位知名教授联袂讲授的新课。每到上课之前,偌大一个教室,座位早早就被学生占满。来的稍微晚一点,只能站着听。有时甚至教室外走廊上也会站满人。听课的不仅仅是清华建筑系研究生,也有外校,或外单位的,甚或还有一些本科生。讲课人的那种热情与坦率,听课人的那种兴奋与渴求,课堂气氛的踊跃与热烈,都是那一时期之前或之后很难见到的。

为什么会这样?原因很简单。在这之前相当一个时期内,对于外国近现代建筑的讨论,不说是一个禁区,大概率上讲,也是以批评与否定为主。1950年代-1970年代,中国一般群众很难真正了解世界建筑发展的真实动态与趋势。在那个动辄会被扣上“崇洋媚外、封资修”帽子的特殊年代,对于专题介绍国门以外,特别是西方近现代建筑这一敏感话题的课,没有哪位老师,能够放开胆量去讲。即使偶尔讲到,也会委婉地采用一种批评或质疑的口吻。然而,在1978年那个令人激动与兴奋的年份,一代心情豁然开朗的中国人,一群大学建筑系研究生,何以会不为这样一个令人兴奋的课程题目与内容受到深深吸引与感染?

吴教授的这本新书,很大程度上,是在他当年授课基础上,增加了近数十年来先生走遍全球考察与研究20世纪现代主义建筑的新体验,以及大量阅读中英文建筑理论原典的新收获、新见解,特别是结合了他对近几十年中国建筑发展历程观察与分析基础上完成的。也就是说,这是从一位资深老学者的视角,对西方近现代建筑近70年的观察与研究,也是对中国现代建筑发展的切身体验中,经过深思熟虑的一部新作。

笔者常常问自己,我们是否对20世纪国际现代建筑运动的本质,特别是西方现代主义建筑理论与历史中所内蕴的丰富内涵,有真正的理解呢?答案常常是不确定的。透过吴教授的这部新作,或许能够帮助我们思考与理解,或亦能够使我们收获有关这一问题的一些新见解与新认识。

图3:北京国际饭店外观

一、《建筑学的属性》与《中外近现代建筑引论》

外国近现代建筑史,或更狭义概念下所说的西方近现代建筑史,是大学建筑系一门课,也是建筑学领域一个独具特色的研究方向。这样说的原因之一是,自20世纪初兴起的现代建筑运动,或国际建筑中的现代主义思潮,是世界建筑史上的一个大事件。现代主义建筑在世界范围内的兴起,甚至达到高潮,似乎仅仅是20世纪的事情,但为达成这样一场建筑史上的革命性变革,却酝酿了至少一个多世纪。因此,现代建筑运动,与文艺复兴以来西方文化、科学与技术发展,与近代启蒙运动、工业革命等历史事件,有着密不可分的联系。不了解西方自文艺复兴以来的历史,不了解西方近代建筑发展,不了解西方现代主义建筑,也难以了解什么是建筑与文化的现代性,难以了解何以会在20世纪,突然冒出一场国际性现代建筑运动,或突然兴起一个建筑的什么现代主义。

众所周知,经过40年建筑业高速发展,40年大规模建造,中国人的建造能力不可谓不强,技术能力也不可谓不强劲。但从建筑学或建筑历史与理论视角来看,我们满眼充斥的大多数都是与西方世界一模一样的现代方盒子建筑,或者是近年来出现的一些跟风奇异造型的西方新潮建筑。令人遗憾的是,这样一个在世界史上罕见的大规模、长时段的建造活动,却始终没有出现几座令世界建筑界、文化界与艺术界眼睛一亮,真正代表现代中国、具有划时代意义,或由中国建筑师创作、可以称得上是世界性的、全然创新的现代建筑作品。或者说,数十年的中国新建筑,哪怕是最为前卫的作品,也有一种似曾相识的感觉。中国建筑师,始终“跟”在国际建筑潮流之后,却从来没有创造出多少真正超越国际潮流、令人赞叹与仰慕的划时代建筑新作。这其实就是现代中国建筑创作领域的症结或痼疾所在。然而,为什么会这样?却是一个令人百思不解、难以回答的问题。

其中的原因之一,可能是因为现代主义建筑或建筑的现代性,是20世纪以来国际建筑界自始至终在关注的一个重要却敏感的话题。相关的理论与历史著述,层出不穷。然而,这一问题,在中国现代建筑史上,却是一个相对比较敏感与难解的话题。因为,深陷传统与现代、中国与西方、历史与当下等复杂问题纠葛的中国建筑理论与创作领域,在这一问题上的疑惑、讨论,甚至争辩,实际上已经存在了许多年。

尽管早在20世纪30年代,老一辈中国建筑师已经开始尝试了解与创作具有国际式风格的现代建筑,但是“现代建筑”这个术语,最初引起国人的追捧,大约是从40年前开始的。1978年开启的中国改革开放,使得一度封闭的国门洞开,一个人们不十分熟悉与了解的世界,特别是一个久受“左”的思潮诟病的西方世界,突然展现在人们的面前,使得大家有一点不知所措。一方面,许多人表现出对西方发达国家各种文化与技术的羡慕与追捧;另一方面,则对西方文化可能会冲击与挤压传统中国文化的发展空间,充满了担忧与顾虑。

建筑领域的情况也是一样。1970年代末,也是中国城市建设开始大规模起步的一个时期。北京城内,特别是沿长安街开始出现一些全新的、具有西方现代建筑感觉的高层建筑,一时间竟引起当时建筑界的议论纷纷。例如,最初在长安街建国门以内,靠近北京站对面的位置上,矗立起一座多少具有现代简单方盒子的所谓“国际式”风格的建筑——国际饭店(图3)的时候,就曾一度引起当时舆论上的哗然。许多人认为,这样一座明显具有西方现代风格的建筑,会影响长安街的街道景观与北京城的城市轮廓线。当时,甚至有人提出应该抵制这座建筑的建造。

类似的情况,也屡次发生在后来的北京城市建设中。例如,对天安门广场附近建造的国家大剧院,对位于北京中轴线北端的奥体中心“鸟巢”,以及在北京CBD中心地区新建的CCTV大楼等,都曾经是广受争议的新建筑。其实,争论是一件好事,然而令人不解的是,人们争论的焦点或关注点,往往十分奇特或驳杂,不是挖苦某座建筑像什么,就是暗讽某座建筑隐喻了什么,或是说某座建筑破坏了北京城的整体风貌,抑或说某座建筑在造型上太过怪异,如此等。却很少有人将争论的焦点放在现代中国建筑的发展历史或世界建筑的创作思潮上去观察、去讨论。尤其是,对于这些建筑究竟与国际现代主义建筑的发展趋势有什么关联性,这些建筑在当代世界建筑史或国际现代主义建筑发展史上,可能居于怎样一个位置,这些建筑有些什么不同于以往建筑的现代感或当代感,这些建筑体现了当代建筑师的哪些新思考与新创作,等等,却很少有人提及或关注。

换句话说,在中国改革开放这许多年来,仍然有许多人,对现代建筑的基本属性,包括什么是现代主义,什么是现代建筑,建筑是否具有现代性,现代建筑应该具有什么特征,人们应该怎样看待建筑中的创新与探索等20世纪以来国际建筑界始终在探索与思考的问题,缺乏一些基本的了解与认识。

也就是说,尽管中国人追求 “四个现代化”这一口号式话语表述已有40多年,然而在建筑创作领域,直至当下,许多人似乎对于什么是现代,什么是现代建筑运动,中国现代建筑之路,应该体现怎样一种特立独行的创新特色,从而使现代中国建筑,能够像古代建筑一样,屹立于世界建筑之林,缺乏思考与认识。许多人,包括一些建筑师,对于建筑评价的标准,似乎仍然仅仅停留在诸如:是不是好看?有没有传承传统建筑风格?与周边建筑是不是协调?或者,思想激烈一点的人,会追问一些,如一座建筑是否跟上国际最新潮流,与当下国际建筑大师新作有什么关联,更像哪一位知名大师作品之类话语表述。

当有的建筑师被问及,什么是其作品成功的奥秘与动力,他会毫不犹豫回答:我的创作奥秘是,紧盯外国建筑新作品、新潮流。这话当然无可厚非,但是,接下来呢?你自己的思考,自己的追求,自己的创新呢?这些思考、追求、创新,如何体现在你作品中,并使你的作品真正在琳琅满目、目不暇接的国际建筑新作中脱颖而出呢?这些问题,许多建筑师似乎没有给出一个正面回答。

吴教授于2012年出版的理论新著《建筑学的属性》一书,在很大程度上,就是尝试回答中国建筑师面临的种种理论困境。他从建筑学的独特性、“建筑学”这一术语的本来意义及其流变,建筑所赖以存在的基体,建筑学与土木工程的关系,物质文化与精神文化的耦合,建筑艺术的本质,建筑材料与建筑形式关系,一直谈到建筑意象,建筑形象本质等。他提出了“有意味的形式”,并对建筑形式与其功能之间关系、建筑艺术效用,以及当下最为流行的混沌理论、非线性问题等,作了广泛而深入的探讨。

试想一下,在建筑创作过程中,有多少中国建筑师,真正从理论上认真思考了这一系列问题?他们是怎样在自己作品中,体现对这些问题的理解与回答呢?以笔者的感觉,仅仅从近几十年中国现代建筑的作品实例观察,似乎许多人对这些问题,都没有作过特别认真的思考。大多数建筑作品,不是简单懒惰的“天下文章一大抄”或“漫不经心地重复”式的产物,就是追风、赶潮流、求时尚的结果。换言之,许多作品其实没有多少思想与文化内涵,没有多少哲学与观念引导,也没有在作品创新上作过多少思考与探索的跟风性、时下性之作。

吴焕加先生这本新书,一个重要目标,很可能就是要尝试着回答前文中提出的那些问题。新书书名《中外近现代建筑引论》有两个关键词:一个是“近现代建筑”;另一个是“引论”。直白一点说,目标之一,是引导每一位读者,每一位对建筑感兴趣的人,对近现代建筑有一个基本了解;或对其在观察与欣赏外在建筑的判断上,建立一些有现代理念、创新意识与学术涵养的新视角。

这本书另一个关键词是“中外”。先生在40年前所开研究生课,主要关注的是外国“近现代建筑引论”,这时又加上对中国近现代建筑的研究与讨论。如果说40年前的中国人,对现代建筑还处在懵懂无知状态,老一辈建筑理论与历史学者的重要目标,是引导国人了解与学习国外现代建筑的理论与历史,加快中国建筑现代化的进程;那么,当下中国人,满眼充斥的是全世界随处可见、似曾相识的“现代建筑”,因而,如何认识与理解中国近现代建筑的历史与现状,如何找到一些突破点,从而能够创作出或欣赏到,在中国或世界现当代建筑史上真正具有里程碑意义,具有特立独行创新性的现当代中国建筑作品,这才是深入理解这本书所内蕴的价值与意义所在。

二、基于建筑学概念的建筑本质

这本新书开宗明义,最先谈及的问题是:建筑是什么?建筑的实质是什么?房屋与建筑的区别是什么?关乎建筑实质争论的学术性质是什么?中国人对建筑学的认知,有一个令人困扰的疑惑,就是人们习惯上将“建筑”与“房屋”作为相同的概念来认识,这在很大程度上限制了国人对建筑的理解与判断,也限制了国人对建筑造型与空间艺术的欣赏与评价。

简单将一座建筑看作是一座房屋,其要点当然是:好不好看,好不好用,是不是十分坚固耐久,如此而已。当然,古罗马建筑师维特鲁威提出的建筑三原则——坚固、实用、美观,确实也是围绕这三点展开的。问题是,这三个概念,既不是一成不变的,也不是像看起来那么简单。

例如建筑美观问题,这可能是维特鲁威建筑理论的核心问题。在《建筑十书》中,在提出建筑三原则的同时,维特鲁威特别提出了建筑“人体测量学”(图4),以及秩序、布置、整齐、均衡、得体、比例、经营等建筑美要素。美观是什么,怎样以“美观”这一标准,审视不同时代、不同地域、不同文化背景下的建筑作品,其实是一个十分复杂的建筑史、艺术史、文化史问题。如果仅仅认为建筑看着好看就行了,那么被西方人看作建筑艺术之巅的希腊神庙,是否可以作为永恒的建筑造型基础呢?或者,像当下一些中国人那样,将自己的建筑设计成希腊神庙或美国国会大楼那样的造型,岂不是都算得上“美观“了吗?如果建筑美观问题如此简单,那么,中国古代建筑十分美观,何不继续将中国传统建筑体系无限延续下去呢,何必要苦苦探索现代中国建筑呢?

实际上,建筑三原则中的“美观”原则,是一个形式问题。君不见数千年西方建筑史,很大程度上,不就是建筑风格史或建筑造型艺术演变史吗?西方现代建筑围绕的核心问题,还是形式问题,诸如:要不要装饰?如何打破古典建筑对称感?怎样以极简造型,创造出感人形式?如何使形式产生庄严、震撼、愉悦、迷惑、令人感动的效果。现代建筑师每一具有里程碑的作品,都是在其所处时代关节点上,首先在形式上,同时也在空间上,取得某种突破。

图4:达·芬奇绘制的体现人体测量学的“维特鲁威人”

图5:洛吉耶《建筑论》一书中的原始屋

从其摆脱传统束缚那一刻起,西方建筑无论是现代主义、表现主义、未来主义,还是后现代主义、解构主义等,无一不是首先在形式上有所突破,创造了前所未有、令人耳目一新效果基础上,才得以被世人认可与接受。恰如水晶宫对于19世纪中叶的英国,埃菲尔铁塔对于19世纪的法国,或如20世纪上半叶的萨伏伊别墅,20世纪中叶的悉尼歌剧院一样,其形式的前无古人,其造型的出其不意,正是其成功的奥秘所在。

显然,简单满足好不好看、好不好用、是否坚固耐用等条件,远远不能反映建筑本质。因为这三个条件,几乎可以用来套用一切房屋的标准。如果仅仅解决一般房屋应该解决的这几个问题,那么,建筑还需要创作、需要创新吗?如果仅仅需要在好看、好用、耐久三个方面满足需求,人类建筑为什么在地域、民族、文化、时代上有那么大差异?显然,事情没有那么简单。通过一系列论述,吴教授尝试着回答这一问题:建筑是什么?房屋建筑的实质是什么?建筑与房屋的差别是什么?建筑学中形式与内容的关系是什么?

首先,吴教授将建筑定义为“围护人类存在的人造物”,从而赋予建筑以本质的定义:建筑是人造的,是人类为自身生存与繁衍而建构的。即使是远古洞穴,也是人类为了生存而自己寻找、改造与利用的空间。从更为基本意义上说,建筑是人类为了自身繁衍生息,采用在当时能够找到或利用的材料,通过自身创造与劳动而建构起来的一件具有实用功能的产品。这一思想,在17世纪法国建筑理论家洛吉耶《建筑论》中,已经作了具有启蒙意义的论述。吴教授将这一论述,以当代中国人容易理解的语言,加以了阐释。

透过自然材料与人为建构,人们有了最初的房屋——由四棵柱子支撑一个两坡屋顶的原始屋(图5)。建筑的基本定义是:人以材料与建构技术,为自身搭构的一个特殊人造物。这样的一种理解,抹去了自古希腊神话与犹太圣经问世以来,有关建筑起源与创作的一切与神或上帝有关的神秘面纱,赋予建筑以最基本启蒙性定义。

然而,仅仅这样一个理性主义的、启蒙的定义远远不够。因为,如果停留在这样一个阶段,又会回到上面的问题:建筑的本质是什么?关于这一问题,吴教授将之归纳为两个基本点:一是房屋建筑是实体与空间的耦合体;一是房屋建筑是物质文明与精神文化的耦合体。吴教授引用《辞海》中的定义,对“耦合”这一概念作了解释:“两个(或两个以上)体系或运动形式之间,通过各种相互作用而彼此影响的现象。”[1]他认为,在房屋建筑中,房屋建筑的实体与空间,房屋建筑所负载的物质与精神文化,都是耦合关系。

这样两个看似简单的定义,却深刻揭示了建筑的本质,揭示了许多人对“建筑”这一术语种种误解与误读的原因所在。因为大多数情况下,建筑更多是被看作一个实体,而非空间。建筑艺术被称为“造型”艺术,这本身就是因为它被纳入某种实体造型形式范畴之下。将建筑看作物质化的房屋或物质文明体,这本身没有什么错,但是更多的人忽略了建筑具有的精神性功能,忽略了建筑可以使人高尚、欢快、兴奋,或使人恐惧、悲伤、忧郁。房屋负载了一个民族或一个时代的精神价值,这似乎是许多人都能够体验到的事实。

从更为形而上角度看,这种定义是中国传统文化与西方古典文化结合的结果。例如,将建筑看作一种造型艺术的思想,自古埃及、古希腊、古罗马、中世纪以及文艺复兴以来,一直绵延不断。但是,如吴教授揭示的,在中国人这里,早在春秋时代哲人眼中,就是“实体”与“空间”两者共同构成房屋建筑所追求的目标。老子《道德经》中提出:“三十辐共一穀,当其无有,车之用;埏殖以为器,当其无有,器之用;凿户牖以为室,当其无有,室之用;故有之以为利,无之以为用。”[2]有与无、实体与空间、利与用,这样一些成对的概念范畴,反映了古代中国人对建筑本质的深刻认知。

先生在这本书中还提到,在长沙马王堆三号汉墓中出土的汉代《道德经》,在“用”字后有一个“也”字,故可读作:“三十辐共一穀,当其无有,车之用也;埏殖以为器,当其无有,器之用也;凿户牖以为室,当其无有,室之用也;故有之以为利,无之以为用。”[3]可见先生关于这一问题思考的时日之久,斟酌之细。因为,在老子那里,“有无”“上下”“虚实”,这些范畴不是孤立存在的。正是从以造型为中心的思考,突破为以造型与空间同时展开的创作理念,才有了20世纪西方现代建筑飞跃式变革。20世纪现代建筑那些伟大作品,在空间上的流动性、自由性、穿插性,正是受到东方传统建筑,特别是中国与日本建筑影响的结果。

同样,关于建筑精神与物质层面的耦合关系,中国人从欧洲建筑理论中也汲取了许多营养。因为在欧洲人看来,世界本身就是物质与精神的二元存在。世界上的万物,无一不是既包含了实体层面,也包含了精神层面的二元耦合体。吴教授在其书中,还特别引了马克思的论述来说明这一问题。

在传统中国人心目中,房屋就是用来居住的。屋舍是普通人居所,宫殿是天子居所,庙宇是神佛居所。其本质是“上栋下宇,以待风雨”[4]。古代中国人论述中,对房屋建筑的精神性层面讨论的较少。更多是阴阳和合,所谓“万物负阴而抱阳,冲气以为和”[5]。对于一座建筑,如《周易》所言:“阖户谓之坤,辟户谓之乾,一阖一辟谓之变,往来不穷谓之通;见乃谓之象,形乃谓之器,制而用之谓之法,利用出入,民咸用之谓之神。”[6]这里提到了阖辟、阴阳、往来、象器、利用、出入几对范畴。只是在谈到房屋“用”的时候,提到了“神”。这里的“神”,并没有特别意指精神性的“神”,反而像是在暗示,民皆以房屋为栖身之所这件事情,令人感到神奇。但是,中国人对建筑之“象”的理解,并将人们眼目中所见之“象”,与实体所存有形之“器”,作为一对范畴,这里的“象”,似乎具有某种精神性内涵。

也许因为古代中国人更重视阴阳、阖辟、往来、利用、象器之类问题,对建筑的精神性内涵,讨论的不很深入。但绝不能就此认为古代中国人没有意识到建筑具有精神性功能。天子宫阙的至上性,佛道寺观的神圣性,民间祠堂的权威性,都在一定程度上体现了建筑的精神性。如吴教授指出的:“人们在筹划、选择、安排与房屋建筑有关的一切事物时,都要考量物质和精神两方面的需要、问题和条件。”[7]中国人将长辈正房放在合院正中,将天子宫殿布置在都城中央,将神佛寺观建造得金碧辉煌,都是考虑其精神层面的价值与意义。

何以使房屋既合乎物质性使用需求,又具精神性价值功能。达成这一目标的核心,不完全取决于建筑材料与结构。因为房屋的材料与结构,是任何建筑不可或缺的基本要素。房屋在物质与精神上的耦合,从根本上讲,取决于建筑的“形式”。正是形式,而不是内容,使房屋具有“精神性”。因为形式使人愉悦,使人敬畏,使人感到亲和,也使人感受到某种历史的、民族的、时代的种种精神性氛围。

因为如此,吴教授基于古希腊亚里士多德“理论的学术、实用的学术、制作的学术”三种类型学术分类,将建筑学的学术性质,定义为“制作性学术”。即建筑属于人造之“器”物,建筑学的本质,如亚里士多德所说,“其要旨在于通过一定的经验和技艺实现某个具体目的,属于‘工具理性’的疆域”[8]。

因是人造之器物,在合乎其不可或缺的使用功能外,给予人在外在形式上的创造以很大自由,故建筑包含了供人使用之实体性与空间性内容,也包含了使人愉悦令人感动的造型性与装饰性形式。在建筑的内容与形式二者之间,吴教授又提出“形式大于内容”这一论断。这就从根本上将建筑学的“制作性”学术本质提到了形而上的地位。这种制作确实具有物质性与功能性工具理性特征,但其形式中所内蕴的建筑师的创作冲动,建筑所有者的象征愿望、建筑观察者的心理体验等精神性问题,皆取决于建筑的形式。如果没有“形式大于内容”这一基本判断,建筑与同样是制作性的舟车、轮毂、杯盘、桌几,又有多少区别呢?当然,舟车、轮毂、杯盘、桌几的形式美,也是一个很大的话题,但与建筑相比较,两者在形式上所内蕴的精神性价值与意义,却是不可同日而语的。

在进一步论述中,吴教授将建筑的形式问题作了更深入拓展。例如,因为由人建构的建筑形式是人所创造的,因而形式在被创造的过程中,有非常大的相对性。即使是功能完全相同的建筑,在不同时代、不同文化背景或不同建筑师手下,会显现出截然不同的形式。即使是建筑上的某些附属形式,如门窗形式与装饰,也会因时代、民族、文化、地域及设计者差异,表现为千差万别的样态。这也正是建筑设计不同于其他工程设计的最重要特点之一:建筑设计具有高度的相对性。同时,因为建筑设计是人为的创造性过程,不同的投资者、使用者、设计者,都会对建筑提出不同要求,从而生成不同形式。故建筑设计又有高度的主体性。依照吴教授的分析:“主体分三类,个人主体、集团主体和社会主体。前两类常常假社会主体之名出现。”[9]

吴教授还用专门的章节论述了“建筑的外形式与内形式”问题,内形式是内容的内在组织结构,表现为内容诸要素间的本质联系;而外形式则是内容之外在表现的非本质联系方式。同样内容,可能出现比较接近的内部形式,却会出现千差万别的外观形式。吴教授以哲学而逻辑的方式,提出现代建筑中所谓“形式跟从功能”的思想,其实是不大容易实现的,例如“细观现代主义建筑大师们的作品,它们的外形式其实都很自由,也非真正‘跟从功能’的结果”[10]。

三、建筑艺术与建筑审美

既然建筑在创作过程中,倾向于“形式大于内容”的逻辑,既然建筑设计过程有高度相对性与主体性,建筑是否就更接近包括二维形式、三维形式,或声音形式为特征的绘画、雕塑,或音乐等以形式创造的纯艺术呢?这是一个令人困惑的问题,因为人们常常借用一句话:建筑是凝固的音乐。既然能与纯艺术音乐相类比,建筑属于艺术的范畴,似乎没有什么疑问,事实上,大量采用雕塑性装饰的西方古典及哥特建筑,很大程度上接近雕塑化艺术的造型特征。西方艺术史上,有时会将建筑归在艺术范畴之内,认为建筑位居包括绘画、雕塑、音乐、诗歌在内的“五大艺术”之首。

将建筑排除在艺术范畴之外的见解也有,如吴教授引俄国作家车尔尼雪夫斯基的话说:“单是产生优雅、精致、美好的意义上的美的东西,这样的意图还不能构成艺术;……艺术是需要更多的东西的;我们无论怎样都不能认为建筑物是艺术品。”[11]当然,在古代欧洲人,特别是希腊人那里,“艺术”一词,与今日所谓“艺术”,并不那么一致。吴教授引证英国学者科林伍德(Robin George Collingwood,1889-1943年)《艺术原理》中的论述,指出现代人讨论的基于审美基础上的“艺术”定义,出现得很晚。在古希腊人那里,艺术与技艺两者并没有特别区别。今日被称为“艺术”的东西,在古希腊只是某种不同类型的技艺。所谓“建筑学”(Architecture)一词,“archi-”是“首要,最重要”意思,“-tecture”由“tect”而来,有“技艺”之意。科林伍德说:“我们今天称为艺术的东西,他们认为不过是一组技艺而已,例如作诗的技艺。”[12]吴教授亦特别指出:“就各艺术门类的起源来看,后世所谓的纯艺术本来都具有某种物质的或精神的功能性或功利性,本来就是‘不纯的’。”[13]

显然,简单将艺术归为某种纯粹艺术,或将建筑从艺术范畴中剔除出来,都是不恰当做法。在广征博引的基础上,吴教授更倾向于黑格尔提出的建筑是“不纯的艺术”的主张。在这一基础上,吴教授更进一步提出自己的见解:建筑艺术的性质,大体上可以归在工程型工艺品类型范畴之下。

为了证明这一判断,吴教授特别阐述了自己对美学与建筑审美的一些思考。在西方艺术史上,由于将建筑纳入某种艺术范畴,艺术史或美学研究者往往会以建筑审美作为研究对象。例如黑格尔在三册本《美学》专著中,用了整整一册篇幅讨论与阐释建筑美,并将建筑美纳入一种历史范畴之中,例如古埃及建筑美,是象征型的美;古希腊建筑美,是理想型的美;哥特建筑美,是浪漫型的美。在黑格尔看来,这一切美的特征,是物质与精神透过建筑这一载体,相互博弈或平衡的外在形象结果。象征型美,使得精神被巨大物质体块所压抑、包裹、覆盖,人们在古埃及金字塔与神庙中,看到的是赤裸裸的将精神束缚于其中的巨大物质体;浪漫型美,则反之,在哥特建筑中,精神从物质堆中流溢出来,向外拓展、伸张、飞扬,表现为无数装饰性雕刻与林立向上的小尖塔;居于中间状态的,是理想型美,在希腊建筑中,精神与物质达到了某种恰如其分的平衡,建筑表现为和谐、庄重、宁静的美。黑格尔关于建筑审美的理论,与他对“绝对精神”五个阶段辩证发展的论述相一致,却没有真正揭示西方建筑本质性审美特征。

17世纪法国建筑理论家佩罗与布隆代尔有关建筑美“相对性”与“绝对性”大讨论,可以看作是西方建筑史上围绕建筑美学的一次重要理论探索与思想争辩。相比较之,关于现代建筑的理论与思考,特别是数十年来中国建筑发展中,建筑美学方面的研究、讨论与争辩较少一些。当然,中国建筑学者为建筑审美的学术发展尽了相当大努力,例如,刘先觉教授翻译的英国人罗杰·斯克鲁顿(Roger Scruton)的《建筑美学》、侯幼彬教授撰著的《中国建筑美学》等,笔者也翻译了德国人克鲁夫特的《建筑理论史——从维特鲁威到现在》。这些理论专著都将中西方建筑美学作了相当系统的分析与论述。

遗憾的是,除了几本译著或专著之外,在长达40年建设大潮中,建筑界没有出现多少围绕建筑理论、建筑审美展开的学术性讨论与争辩。也许因为这个原因,才会出现一些被人称为“丑”建筑的怪异作品,才会引发大众在诸如国家大剧院、鸟巢或CCTV大楼争论中,焦点往往落在诸如像什么、隐喻什么、象征什么之类的话题上,难以有涉及审美理论深度的分析性争辩与论证。

作为工程型工艺品的建筑,既然与“工艺品”艺术相关联,无论如何,都会关涉艺术美的某种判断。文艺复兴以来的西方建筑史,有关建筑的艺术品位及围绕建筑形式问题,在美学上展开的讨论与争辩似乎始终没有停止过。正是这种理论上的讨论与争辩,将西方建筑现代化进程推进到今天所呈现的这种色彩斑斓的样子。

相比较之,中国建筑界在美学与审美方面的讨论与争论,显得沉默了许多。正是因为这个原因,或是基于一位建筑历史与理论学者所特有的对建筑审美问题的理论自觉,吴教授才在这本并不很厚的专著中,用了专门的章节,以由浅入深的文笔和十分概要的述说方式,将建筑艺术与建筑审美的关系加以讨论与阐释。

吴教授举出康德“审美无利害关系论”,说明一些西方古典哲学家认为艺术和审美纯粹是精神领域的东西,并发展了一种非功利性美学观,从而使艺术成为少数精英分子谨守的精神家园和精神表征。吴教授也举出了与这种审美无利害关系性或非功利性美学截然相反的论点,如西班牙哲学家乔治·桑塔耶纳(George Santayana,1863-1952)对非功利性美学提出的批评。他反对那种技术与功用只具有使用价值而没有审美价值的极端观点。在这一分析基础上,吴教授提出,建筑艺术的性质属于一种“工程型工艺品”的概念。

在吴教授的论证中,其叙述理论是开放的,但逻辑却十分严谨。他既将历史上各种不同甚至对立的观点引证出来,激发读者的思索,也深入浅出地透过一些逻辑线条,以一种平和而明晰的述说将自己的思考与观点明白展示出来。

为了对这本书后文论述中有关近现代建筑审美问题加以铺垫,吴教授专门用了一个章节,对建筑美学与建筑审美作了一个展开性论述。他先引出柏拉图提出的“美是什么”这一话题,将人类历史上有关审美判断的困惑与无奈,直接追溯到人类文明的童年时代——古希腊时期。接着透过唐代文学家柳宗元所言“美不自美,因人而彰”,引出古代中国人主张的美的相对性概念。通过旁征博引,将历史上诸多思想家与哲学家对于审美判断的种种主张加以阐述,特别落墨在当代中国美学思想研究中提出的“意象论”美学上。正是透过这种一张一弛、逻辑紧密的论证,话锋一转的吴教授,将审美判断这一美学话题巧妙地聚焦在建筑师的立意与构图上,并透过悉尼歌剧院的产生过程,证明人们在建筑意象的直觉性审美感知会对建筑作品的产生或遴选,产生怎样大的影响。这其实也从一个侧面证明,建筑审美并不是某种绝对客观或绝对主观的简单判断能够阐释清楚的。

在进一步的论证中,吴教授再一次展现了他在知识结构的广博与思维逻辑的缜密两方面的特质。通过整整一章文字,吴教授论述了“建筑感兴与建筑审美”这一非常具有审美思辨意义的美学理论话题。在吴教授笔下,古往今来的中国哲人,近现代的西方哲学家、美学家,以及几乎是信手拈来的种种生动例证,使得这一深奥复杂的哲学与美学命题十分轻松地跃然纸上。其中涉及的问题,如审美知觉、主体客体等,似乎显得十分玄奥,但其述说与讨论的文笔却又十分轻松直白。同时其论证过程时时紧扣“建筑”这个主题。使人读来忽而冥思苦想不解其意,忽而又豁然开悟会心一笑。这种引人思索、令人渐入佳境的叙述风格,是吴教授这本书最令人赞羡而感叹的文笔特征。

四、现代建筑及其历史地位

吴教授这部《中外近现代建筑引论》与他前两年出版的《建筑学的属性》一书主要不同点是:《建筑学的属性》是对建筑学诸方面、诸层次、诸范畴的理论思考与阐释,是一本有关建筑学、建筑文化、建筑艺术、建筑形式、建筑意象等理论问题的深入探讨。这本新著主要落墨在中外近现代建筑上,既是对国外近现代建筑史的回顾,又是对中国现当代建筑的浏览式评述。

首先,吴教授以他一向的热情与感悟,对近现代建筑发展历史作了一个鸟瞰式回溯。他几乎是用赞颂的口吻,欢呼建筑史上这一新时代——近现代建筑。在引入这个话题时,他采用的标题是“建筑历史的新篇章”“新型建筑师与新型建筑”“20世纪——建筑大变身”。显然,深入研究外国近现代建筑数十年的吴教授,是站在大历史的高度观察18世纪西方工业革命以来,在世界建筑历史上发生的这一巨大变革的。

作为一名深谙历史发展趋势的建筑史学家,吴教授将建筑历史大趋势与社会历史大发展联系在一起。建筑不再是某种孤立的艺术或技术现象。建筑是一整个社会进步与发展的动因与结果。启蒙运动与工业革命以来的西方社会,在工业上的飞速发展,极大提升了社会生产力发展,也极大改变了城市与建筑外观面貌。建筑类型和建造数量大幅增加,房屋建筑变成一种极具经济活力的商品。土木学科与建筑学的脱离,土木学科群的出现,建筑工程技术的日新月异,建筑业与工业的交相融合、相互推进,使得城市与建筑展现出前所未有的发展活力。其中,最令人瞩目也最令人不可思议的是,自19世纪末至20世纪初,渐次出现的摩天楼建筑几乎一扫数千年建筑史上以上帝的殿堂与神佛的塔阁在城市天际轮廓线上独领风骚的格局。有如商业教堂式的高层商业大厦,甚至高层办公楼、住宅楼,不仅彻底改观了一直以来人类匍匐于大地之上的空间心理,也彻底改变了人们对于城市与建筑的认知。

与飞速发展的社会进步一样,中外近现代建筑的发展,展示的是始终向前飞驰的时间之箭,也是飞驰向前的社会发展之箭。近现代以来的建筑历史,不再是某种孤立的技术史、物质史、文化史或艺术史,城市与建筑发展的历史本身,就是社会经济史、文明史与进步史的充分印证。

在约200多年的中外近现代建筑史上,最靓丽的事件,就是20世纪出现的现代建筑大潮。无论当下时代人们怎样不喜欢这个几乎是与历史与传统断裂了的建筑发展事件,都无可否认现代主义建筑对世界现代建筑史的发展,带来的是革命性、颠覆性突变。每一位具有现代意识的建筑历史与理论学者,无不对这一历史大事件造成的城市、建筑乃至社会本身翻天覆地的飞跃性发展,既感到震撼与兴奋,也感到疑惑与不解。

凡是带有发展眼光的建筑史学者,对这一伟大历史时代与历史事件,多是带着肯定与赞赏的态度进行分析与观察。吴教授用了“建筑大变身”这一醒目标题,本身就反映了他对这一伟大建筑历史事件的肯定与赞扬。他讨论了现代建筑运动的兴起,重点分析了对现代主义建筑产生深刻影响的包豪斯,并对在现代建筑运动大潮涌动下出现的美国建筑文化的嬗变过程进行了阐述与分析。进而,他以赞赏的口吻,对20世纪新建筑在形式上,由传统建筑的“厚、重、稳、实”向现代建筑的“轻、光、透、薄”的形态转化加以了论证。在这一论述中,似乎是信手拈来的一个个现代建筑师及其作品,都成为现代建筑运动这一伟大新建筑时代的最好例证。

为了论证现代建筑在历史发展中的合理性与优越性,吴教授用了一个章节,对“现代建筑——有意味的抽象形式”加以论述。现代主义建筑的审美判断,不再深陷于诸如秩序、庄严、宁静、比例、装饰等范畴,也不再局限于与西方古典建筑相关的形式美原则,更不再纠葛于人体测量学、原始棚屋、结构机能主义等启蒙思想影响下的建筑价值判断。透过英国艺术评论家克莱夫·贝尔在其美学专著《艺术》中提出的艺术的本质属性是“有意味的形式”,吴教授提出了与现代建筑、现代工艺美术或绘画、雕塑等艺术相关的“有意味的抽象形式”。

图6:弗兰克 · 盖里作品——毕尔巴鄂古根海姆博物馆

20世纪初,从西方绘画艺术由具象向抽象的转化,到20世纪上半叶建筑形式发展中的去装饰化、赤裸化、方盒子化、几何化等,现代建筑的发展也出现了与现代绘画十分类似的微妙变化。建筑不再像古人所用首饰盒,在封闭、方正外壳上,用金、银、铜等镶嵌于四棱八角处的装饰性做法那样,在建筑物檐口、门窗、柱子上充斥各样雕饰与色彩,而是变得简单、纯粹、洁净、通透、灵活。现代建筑更富于几何感,更体现体块感,更具有灵动感。换言之,现代建筑出现了由具象向抽象的优雅转身。建筑成为“有意味的抽象形式”的艺术载体之一。

正是在这一微妙转变的基础之上,现代建筑在空间与形式的创造上,展示出了前所未有的适应性、灵活性与多样性。因为,如吴教授所言:“现代建筑‘抽象’的体形之所以有意味,是因为他本身包含各色各样的点、线、面、体、色和质料。线有粗细、长短、直曲,面有大小、宽窄、平折、弯曲,体有轻重、虚实、软硬、稳重与动态,材质色彩更是多种多样……将这些要素有目的地加以调配组合,能造出无限多样的建筑形式。”[14]同时,在艺术鉴赏上,吴教授亦认为:“现代建筑形象引出的‘意味’,与所有抽象艺术一样,即使在有审美经验的高水准的赏鉴者面前,可以被感觉,也难以确切把握。”[15]这就在理念与感觉两个层面上,将现代建筑在形式创造上的多样性与审美判断上的模糊性表达得恰如其分。

进一步论述中,吴教授深入到更具当代意义与前卫意义的符号学理念中,对20世纪西方文化中出现的符号学理念与现代主义建筑的关系加以分析与比较,并借用20世纪意大利学者翁贝托·艾柯(Umberto Eco,1932-2016)的说法:“现代派艺术是一开放的记号织体,它们有待于被填充进某种内容,因而不妨把这类作品看成一种‘命题函数’,有待与一种内容相关联,而关联方式是多种多样的。”[16]冀以将符号学中记号编码的严格编码、非严格编码与无编码的无限多样性与现代建筑在形式创造与创新上的无穷可能性之间,建立起某种理论上与逻辑上的联系。

正是在这一理论阐释的基础上,吴教授断言:“现在建筑师每次做建筑设计,都是在‘创作’,都是在‘创新’,也即是在‘发明’。除了一次批量建成的同类型建筑物(住宅楼等)外,稍微重要的建筑,特别是公共建筑和地标性建筑,方针是‘人无我有,人有我新,人新我奇’,目标是搞出从所未见、独一无二的建筑形象。”[17]透过基于符号学思维的建筑理论阐释,将现代建筑在形式创造上的自由度与自主性,发挥到如此明白无误与畅快淋漓的地步,在现当代中国建筑理论与创作领域,这几乎是第一次。这就从根本上为现当代建筑创作,在形式创造上的新奇化与多样化的合理性,奠定了一个基础。

最后,吴教授将笔锋转向了“欧美近现代建筑”与“中国的近现代建筑”两个话题。对欧美近现代建筑的观察,一改以往研究西方近现代建筑史时,对现代建筑加以流派划分或潮流归类的习惯性做法,吴教授提出了“潮起潮落——人自为战”的判断。也就是说,自20世纪70年代以来的欧美现代建筑发展,虽然高潮迭起,却早已是“人自为战”的态势。其转折点,大约与后现代主义的兴起或后现代主义建筑师对现代建筑的批评,以及对现代主义建筑理论的质疑有关。吴教授用了“颠覆者文丘里”这一小标题,彰显这一转折。

显然,吴教授对现当代建筑的这一判断,仍是建立在他之前提出的现当代建筑师的创作应该是各具特色的“创新”这一基本命题之上的。在这里他举出了后现代、高技派、解构派以及“混沌”“非线性”等20世纪80年代以来兴起的几种主要建筑思潮。重要的是,对这些建筑师及其作品的流派归纳,与吴教授关于现代建筑那种“人无我有,人有我新,人新我奇”的基本判断并不矛盾。

吴教授特别举出了美国建筑师弗兰克·盖里(Frank Owen Gehry)的例子。他强调的不仅是盖里那一座座独领风骚、别出心裁、令人耳目一新的作品(图6),更是他早在1976年就直言不讳提出的“不存在规律,无所谓对,也无所谓错。什么是美,我弄不清楚”[18]等颠覆性建筑表述。这些令人不解的话语,使人几乎对国外现当代建筑的认识三观颠倒,却也正与吴教授对国外现当代建筑所作的“潮起潮落——人自为战”的基本判断相契合。重要的是,盖里所倡导的,建筑师应该从“文化的包袱下解脱出来”,应该追求“无规律的建筑”(no rules architecture),更像是这位建筑师向数千年世界建筑发展基本观念与理论提出的某种挑战。

在其后章节中,吴教授对中国近现代建筑的历史回溯与价值判断,在叙述与论证上显得小心翼翼了许多。他从“中国传统建筑体系”出发,借用晚清人物李鸿章提到的中国社会所处之“三千年未有之变局”,对自晚清至当下中国近现代建筑作了一个浏览性勾勒,并着意讨论了中国近现代建筑史上,尤其显得突出的“传统与现代”关系这一话题;并从审美品质的角度,对时下仍然流行的“仿古建筑”加以点评。

但是,他并没有简单地肯定或否定什么,而是理性地指出,自民国时期的“固有建筑”到1950年代的“大屋顶”建筑,以及波及至今的拟古、仿古的建筑创作倾向,只是“在尊古怀旧倾向影响下,有的人的历史观加进抒情化的成分,出现诗意的历史论述”[19]。同时,他还回顾了与欧风东渐同步的中国近现代建筑简史。

仔细读来,这一部分的话虽不多,却是基于对中国近现代建筑本身特有之矛盾性与复杂性的缜密分析。一方面,对数千年传统文化的流连与回味,沉淀为一股回归传统的潮流涌动;另一方面,对窗外世界波澜起伏的巨变与现代文明色彩斑斓的昭彰所感受的目不暇接,激发出一种追逐与超越的激情。

显然,吴教授没有对当下流行的五彩缤纷、琳琅满目的中国新建筑加以评价与议论。原因之一,也可能是因为时间距离太近。历史学家往往需要透过一个时间距离来观察与判断,才能够得出比较恰当的结论。毋庸讳言的是,从吴教授欢呼与倡导建筑设计要“创作”与“创新”,现代建筑创作应采取“人无我有,人有我新,人新我奇”策略的角度观察,即使以笔者浅陋与愚钝的理论思考,也时而慨叹:为什么高速发展数十年,建造规模与数量在世界建造史几乎是史无前例的中国建筑领域,在我们满目中充斥的,虽不说是千城一面、千楼一面,至少也是似曾相识呢?为什么即使是一些前卫建筑师,也只是踏着外国建筑师的脚印踯躅前行,难有真正意义上的超越与独创呢?为什么至今也没有出现几座令世界眼睛一亮,前所未有,独一无二,真正代表近些年来新中国建筑师全新思考与创造的创新性建筑作品呢?

当然,吴教授在他的这部新著中,并没有提出这样的疑问,他似乎只是从对中国新建筑创作的期待与信心出发,提出了“行进中的中国建筑”这一命题,主张“为中国建筑转型、转轨鼓与呼”,并强调“转型不是抛弃,是扬弃,是进步”,以及“有望出现更多具有中国风貌特色的现代建筑”等愿景。也就是说,他既没有否定中国建筑在传统与创新方面的探索性尝试,也没有否定打开国门,尽可能多呼吸窗外新鲜空气,建造更多与国际接轨新建筑的全新努力。他主张,“现在的建筑,必然循包容式发展的路线前行”[20]。因为,在吴教授看来,惟有包容,才有多样,也惟有多样,才会有真正的创新与发展。而创新与发展,才是未来中国建筑所应遵循的真谛所在。

注释

[1]吴焕加.中外近现代建筑引论[M].北京:中国建筑工业出版社,2018:11.

[2]同1:6.

[3]同1:7.

[4]钦定四库全书.经部.易类.[晋]韩伯注,[唐]孔颖达疏.周易注疏.卷12.

[5]钦定四库全书.子部.道家类.老子道德经.卷下.

[6]钦定四库全书.经部.易类.[晋]韩康伯.周易注.卷7.

[7]同1:10.

[8]亚里士多德.形而上学.吴寿彭译[M]//吴焕加.中外近现代建筑引论.北京:中国建筑工业出版社,2018:18.

[9]同1:25.

[10]同1:27.

[11]车尔尼雪夫斯基.生活与美学.周扬译[M]//吴焕加.中外近现代建筑引论.北京:中国建筑工业出版社,2018:25.

[12]科林伍德.艺术原理.王至元,陈华中译[M]//吴焕加.中外近现代建筑引论.北京:中国建筑工业出版社,2018:30-31.

[13]同1:31.

[14]同1:109.

[15]同1:109.

[16]同1:110.

[17]同1:112.

[18]同1:143.

[19]同1:143.

[20]同1:236.

图片来源

图3:http-//temai.tuniu.com.

图4、图5:汉诺·沃尔特·克鲁夫特.建筑理论史——从维特鲁威到现在[M].王贵祥译.北京:中国建筑工业出版社,2005.

图6:建E室内设计网。