结肠息肉内镜摘除术后并发症发生特征及危险因素分析

田 原,杨 杰,李红灵,蒋远健,宴 芳

(1.贵州医科大学附属医院 消化内科,贵州 贵阳 550001;2.贵州省人民医院 内镜科,贵州 贵阳 550000)

结肠息肉是临床上常见的一种消化道疾病[1]。病理分型包括腺瘤样息肉、幼年性息肉,炎性息肉、增生性息肉、错构瘤型息肉,一般以腺瘤样息肉最为常见[2]。此病在临床上一般无明显症状,但是因其可发生肠道出血以及恶变倾向逐渐受到临床上重视。目前临床上通常采用内镜术治疗此病,内镜治疗具有创伤少,疗效佳等优点,是临床上治疗结肠息肉的首选治疗方式[3-4]。但是在长期实践中,发现内镜摘除治疗虽然有较好的临床疗效,但是术后出血的发生不仅影响手术效果,对患者的远期预后也带来严重的影响[5-6]。为此,本文对结肠息肉内镜摘除术后并发症发生的资料进行分析,为降低术后并发症的发生提供依据。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选取我院2015年4月至2017年4月收治的378例拟行内镜摘除术治疗的结肠息肉患者。纳入标准:①所有患者予以相关临床检查以及结合临床症状确诊为结肠息肉;②年龄18~79岁;③所有患者知情,并同意参与此研究。排除标准:①患者伴有全身感染,肠梗阻或肠穿孔;②严重肝肾功能不全等内科疾病;③伴有原发性精神障碍及痴呆疾病,不能自觉配合治疗的患者。根据并发症发生情况将两组分成并发症组与无并发症组。两组患者基本情况比较(见表1)。

1.2 方法 ①术前准备:查看患者结肠息肉结肠镜以及病理检查结果,对患者病情进行初步了解。确保患者在1周内未使用抗凝、抗血小板等药物,或存在结肠镜与息肉镜检查禁忌症。术前清肠准备,术前1 d半流质饮食,手术前4 h服用溶于2 000~2 500 mL水的聚乙二醇电解质散及服用溶于20 mL水的二甲硅油25 g,清洁肠道,直至排出的大便呈清水状。②内镜下评估及治疗方式:肠镜检查由内镜工作5年以上经验丰富的医师进行确认与评估,评估内容主要有:息肉大小、部位、性状、数量以及病理报告。息肉直径分为3类:≤0.5 cm、0.5~2.0 cm、≥2.0 cm。根据上述病情评估结果选择适合的内镜治疗方式进行治疗:(1)≤0.5 cm无蒂息肉与亚蒂息肉者行APC(氩离子凝固术ARGON PLASMA COAGULATION);有蒂者行直接活检钳咬除术或圈套器勒除术;(2)0.5~2.0 cm无蒂息肉与亚蒂息肉者选择在息肉基底部注射生理盐水,使息肉隆起后再行EMR(内镜下黏膜切除术ENDOSCOPIC MUCOSAL RESECTION),有蒂者选择在息肉基底部注射生理盐水后行高频电切除术;(3)≥2.0 cm所有息肉类型以及侧向发育型肿瘤采用ESD(内镜下黏膜剥离术ENDOSCOPIC SUBMUCOSAL DISSECTION)/EMR;(4)术后注意事项:术后注意休息,卧床6~8 h,禁食12 h,适量补液,监测患者生命体征变化,观察腹痛、腹胀情况及大便颜色,术后随访2周。

1.3 并发症的判定与处理 出血:患者出现黑便或红色便,术中出血不计入并发症并直接在内镜下止血。腹痛:手术结束后患者腹部疼痛时间超过24h则计入统计。将腹痛按其程度分为轻、中、重三个级别(轻度腹痛间歇发作,能忍受,则不使用药物;中度腹痛:有时发作,呈持续性疼痛,影响患者休息,需要用药治疗;重度腹痛:持续性发作,不用药物不能缓解疼痛)。感染:患者在术前无任何感染迹象,术后体温升高超过37.5 ℃,计入统计,记录温度计数值,记录治疗药物名称、疗程以及疗效。若是由其他疾病引起则不计入统计。

2 结果

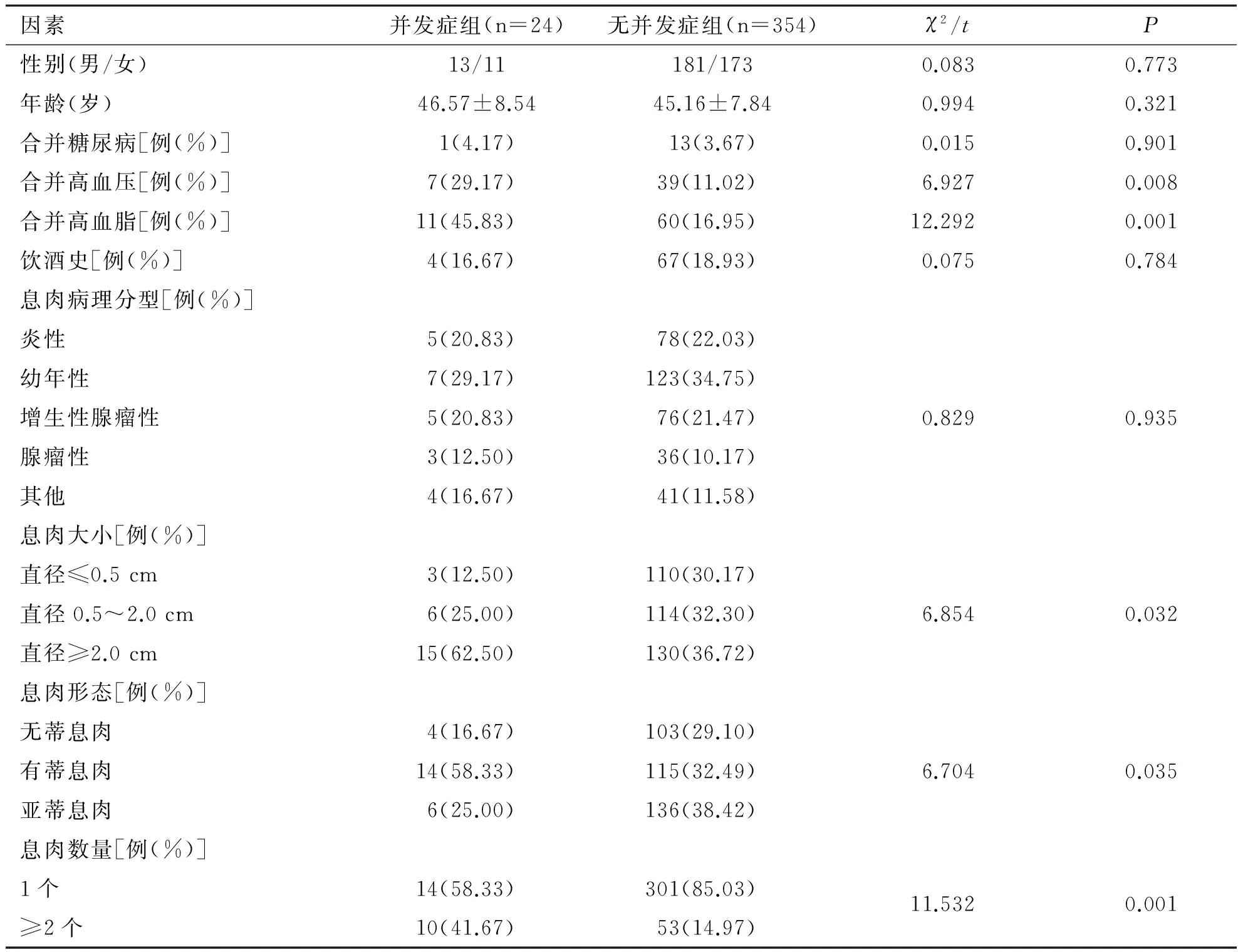

2.1 基本情况 本组一共纳入378例结肠息肉患者,内镜摘除术后随访2周发生并发症24例(6.35%),主要有腹痛、出血和感染。并发症组与无并发症组患者在年龄、性别、合并糖尿病、饮酒史、息肉病理分型中比较差异无显著性(P>0.05),在合并高血压、合并高血脂、息肉大小、息肉形态、息肉数量存在明显差异(P<0.05),见表1。

表1并发症组与无并发症组患者基本情况比较

因素并发症组(n=24)无并发症组(n=354)χ2/tP性别(男/女)13/11181/1730.0830.773年龄(岁)46.57±8.5445.16±7.840.9940.321合并糖尿病[例(%)]1(4.17)13(3.67)0.0150.901合并高血压[例(%)]7(29.17)39(11.02)6.9270.008合并高血脂[例(%)]11(45.83)60(16.95)12.2920.001饮酒史[例(%)]4(16.67)67(18.93)0.0750.784息肉病理分型[例(%)]炎性5(20.83)78(22.03)幼年性7(29.17)123(34.75)增生性腺瘤性5(20.83)76(21.47)0.8290.935腺瘤性3(12.50)36(10.17)其他4(16.67)41(11.58)息肉大小[例(%)]直径≤0.5cm3(12.50)110(30.17)直径0.5^2.0cm6(25.00)114(32.30)6.8540.032直径≥2.0cm15(62.50)130(36.72)息肉形态[例(%)]无蒂息肉4(16.67)103(29.10)有蒂息肉14(58.33)115(32.49)6.7040.035亚蒂息肉6(25.00)136(38.42)息肉数量[例(%)]1个14(58.33)301(85.03)11.5320.001≥2个10(41.67)53(14.97)

2.2 不同手术方式并发症发生率比较 热活检钳咬除术、圈套器勒除术、APC、注射后高频电切除术、ESD/EMR、混合手术并发症发生率分别为1(3.23%)、6(16.67%)、1(1.64%)、1(0.63%)、2(6.67%)、13(36.11%),圈套器勒除术和混合手术的并发症发生明显高于热活检钳咬除术、APC、注射后高频电切除术、ESD/EMR(P<0.05),见表2。

表2不同手术方式并发症发生率比较[例(%)]

并发症类型热活检钳咬除术(n=31)圈套器勒除术(n=36)APC(n=61)注射后高频电切除术(n=160)ESD/EMR(n=30)混合手术(n=36)腹痛1(3.23)4(11.11)1(1.64)0(0.00)0(0.00)3(8.33)出血0(0.00)1(2.78)0(0.00)0(0.00)1(3.33)5(13.89)感染0(0.00)1(2.78)0(0.00)1(0.63)1(3.33)5(13.89)

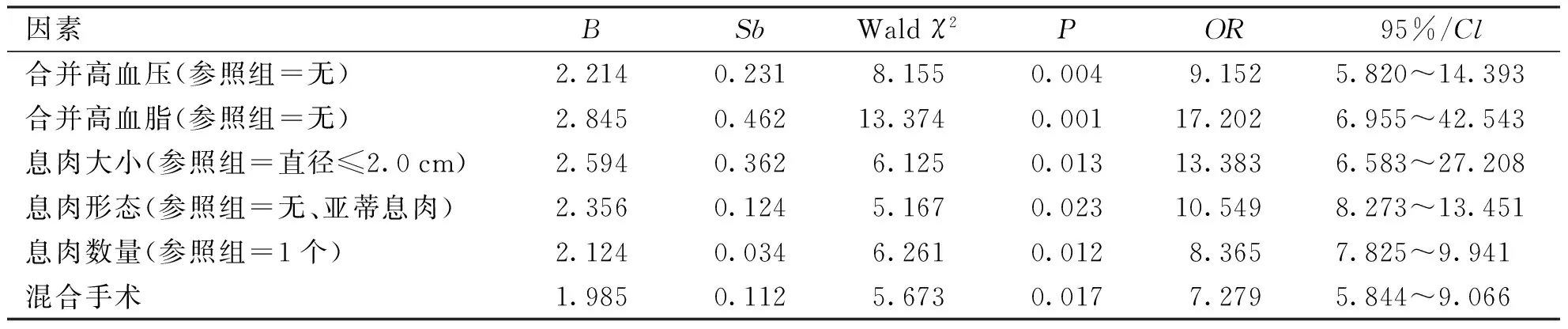

2.3 并发症发生的多因素分析 合并高血压、合并高血脂、息肉直径≥2.0cm、息肉数量≥2个、有蒂息肉、混合手术(采用两种及以上手术方法治疗者)是影响内镜摘除术后并发症发生的危险因素,见表3。

表3结肠息肉内镜摘除术后并发症发生的多因素分析

因素BSbWaldχ2POR95%/Cl合并高血压(参照组=无)2.2140.2318.1550.0049.1525.820^14.393合并高血脂(参照组=无)2.8450.46213.3740.00117.2026.955^42.543息肉大小(参照组=直径≤2.0cm)2.5940.3626.1250.01313.3836.583^27.208息肉形态(参照组=无、亚蒂息肉)2.3560.1245.1670.02310.5498.273^13.451息肉数量(参照组=1个)2.1240.0346.2610.0128.3657.825^9.941混合手术1.9850.1125.6730.0177.2795.844^9.066

3 讨论

结肠息肉是消化内科常见的一种疾病,其临床症状表现为便血、排便不尽感、肠梗阻以及穿孔等。据资料证实,结肠息肉的发生与感染、遗传、生活习惯、年龄等因素有着密切的相关性[7]。近些年随着生活水平的提高以及生活方式的多样化,导致此病在临床上发病率明显上升的趋势,对人们的生活质量造成严重的影响。内镜摘除术凭借着创伤小、疗效佳以及并发症少等优点成为了治疗结肠息肉首选方式[8-10]。但是在长期研究中发现,肠镜下切除息肉因为患者肠道条件、息肉特殊性、仪器设备状况以及术者技术水平等因素,导致在术中或术后不可避免的出现出血、穿孔等并发症[11]。

目前在内镜下摘除息肉有多种方式,例如热活检钳咬除术、圈套器切除术、经内镜黏膜下剥离术(ESD)、APC、内镜黏膜下切除术(EMR)等,临床上一般根据息肉大小与形状确定内镜摘除术的方式[12-14]。本文分析结果表明,混合手术并发症发生率要明显高于热活检钳咬除术、ESD、APC、EMR、圈套器勒除术及注射后高频电切除术是影响内镜摘除术后并发症发生的危险因素,结果进一步证明了对结肠息肉患者选择合适的治疗方式具有降低术后并发症发生的作用。可能原因是混合手术均为多发病变,与单发病变相比,其创面、操作难度较大,手术时间较长。据资料证实,内镜摘除术治疗结肠息肉最为常见的并发症为出血[15]。其发生率为3.30%~7.40%,但是在本文研究结果中,术后出血发生率为1.85%,明显低于文献报道水平。这可能与患者的选择以及内镜手术技术的掌握有关。除了术后出血之外,术后感染以及腹痛也是内镜治疗较为常见的一种并发症。

本文分析结果显示,结肠息肉患者术后并发症的发生与合并糖尿病无关,可能与术前血糖控制及术后进行积极的饮食调理有关。然而,结果显示结肠息肉患者术后并发症的发生与合并高血压、合并高血脂、息肉直径≥2.0 cm、息肉数量≥2个、混合手术有着密切的相关性。患高血压的患者因为血管硬化以及血液弹性降低等因素的影响,导致内镜下息肉摘除术后断端的血管处于收缩力明显下降,加之高血压血流冲击作用,大大增加了术后出血的风险[16]。因此对于患有高血压患者在术前应该予以降压治疗。而高血脂患者术后伤口中的成纤维细胞合成胶原的功能大大降低,从而影响伤口的愈合,导致术后出血。而息肉直径越大,息肉血管越粗,波动性越强,相应大大增加了手术难度。已有文献证实,息肉直径的大小直接影响内镜摘除术后出血的风险度[17]。除了手术治疗,也有学者研究了采用内科治疗方式治疗结肠息肉,但是临床上选择此种方式较少[18]。

综上所述,结肠息肉内镜摘除术后并发症以出血、腹痛与感染为主;而合并高血压、合并高血脂、息肉直径≥2.0 cm、息肉数量≥2个、有蒂息肉,手术方式与结肠息肉内镜摘除术后并发症发生有关,合适的手术方式可降低结肠息肉患者术后并发症的发生。

[1] 章艳斐,楼善贤,翟晓利.结肠息肉的病理特点与年龄、性别关系研究[J].中国中西医结合消化杂志,2016,24(12):961-963.

[2] 安俊平,刘彬,师艾丽,等.结肠息肉的临床病理特征及其与癌变的相关分析[J].中国医师杂志,2017,19(7):624-625.

[3] 覃桂聪,黄璐,覃爱娜,等.结肠息肉内镜下治疗257例回顾性分析[J].广西医科大学学报,2015,32(3):487-489.

[4] 李倩,李楠杉,劳月琼,等.内镜下黏膜切除术治疗结直肠息肉437例分析[J].中国内镜杂志,2017,23(6):34-39.

[5] 刘萍,雷婷,吴莉君.1992例结肠息肉内镜治疗术后并发症分析及处理[J].华南国防医学杂志,2016,35(8):536-537.

[6] 陈平,袁晓琴,谢玲,等.上海市嘉定地区1265例结肠直肠息肉内镜下诊治临床资料回顾性分析[J].胃肠病学和肝病学杂志,2016,25(5):524-528.

[7] 张剑峰,沈许德,朱小三,等.家族性结肠息肉28例的临床分析[J].东南国防医药,2015,30(6):652-653.

[8] 崔荣,石兴耀,周勇.内镜治疗结肠直肠息肉的临床分析(附828例报告)[J].外科理论与实践,2016,21(1):73-75.

[9] 陈翀,张月华,叶学勇,等.内镜下诊治结肠息肉373例临床分析[J].国际消化病杂志,2017,37(2):128-130.

[10]熊妍,朱莉,詹泉,等.电子结肠镜介入治疗儿童大肠息肉60例疗效观察[J].贵州医药,2015,39(5):425-426.

[11]罗红波,陈娴,张辉,等.内镜下黏膜切除术治疗大肠无蒂息肉40例效果观察[J].保健医学研究与实践,2015,12(5):51-52.

[12]闫玉洁,王海峰,张江华,等.内镜圈套息肉摘除术治疗结肠大息肉的临床疗效[J].现代生物医学进展,2016,16(22):4302-4305.

[13]Tsiamoulos Z P,Rameshshanker R,Gupta S,et al.Augmented endoscopic resection for fibrotic or recurrent colonic polyps using an ablation and cold avulsion technique[J].Endoscopy,2016,48(1):248.

[14]Lee K Y,Poon C M.Endoscopic submucosal dissection of large colonic polyp[J].Gastrointestinal Endoscopy,2016,84(3):537-538.

[15]阳光,王东,袁晓英,等.425例内镜下摘除结肠息肉患者术后并发症的临床分析[J].重庆医学,2016,45(35):4998-5000.

[16]周帆,周易,张春丽.内镜下结直肠息肉摘除术后急诊出血相关危险因素分析[J].安徽医药,2016,20(3):541-543.

[17]彭琴.结直肠息肉经内镜摘除术后并发出血的危险因素分析[J].中国内镜杂志,2017,23(2):62-65.

[18]方宜正,刘琦.结直肠息肉内科诊治进展[J].贵州医药,2016,40(3):322-324.