双重介质油藏井网部署方法研究

宋新利

(中国石油辽河油田分公司勘探开发研究院,辽宁盘锦 124010)

双重介质油藏不同部位裂缝发育程度差异很大,非均质性强,储层物性平面差异很大。从已投产的直井生产情况看,由于天然能力不足,弹性开采产量递减快,稳产状况差。采用常规直井注水开发,因高角度裂缝发育和隔层分布不稳定等因素,易造成注水受效差、油井见水后含水率上升快等问题,开采速度和采收率会比较低,低效井比例大。裂缝发育的双重介质油藏对注水开发井网的部署极为敏感,采油井和注水井应如何组合才能获得更为有利的渗流场,从而取得更好的注水开发效果十分关键。通过调研[1-9]结合S625块双重介质油藏,研究了合理井网密度、合理井距、排距比,对于此类油藏的开发具有很大的指导意义。

1 油藏概况

S625块潜山油藏内幕岩性分布复杂,裂缝发育的非均质性强,该区岩心上所见宏观裂缝均为构造裂缝,具构造裂缝所表现的基本特点。根据该区263条构造裂缝统计,其中垂直缝占43.81%,倾斜缝占56.03%,近水平缝仅占0.16%。其中倾角大于50°者占82.42%,反映该区构造裂缝以中高角度缝、尤以高角度裂缝为主。潜山进入开发后期水窜和底水锥进问题比较突出,剩余油分布规律认识及挖潜难度大,油藏开发效果差。

2 油藏合理井网密度研究

水驱采收率与井网密度的关系可用谢尔卡乔夫公式来表示:

一般有两种方法来计算合理的井网密度。

(1)经验公式法:根据国内144个油田的资料统计,得到井网指数a:

(2)回归系数法:利用水驱曲线,计算得到目前井网条件下的水驱可采储量,得到采收率ER。利用目前井网条件,计算得到S。代入谢尔卡乔夫公式,反算得到a。

对于一般的砂岩油藏,可以用经验公式法得到a;而对于裂缝性油藏,就不能直接用经验公式得到井网指数a,需要用回归系数法。

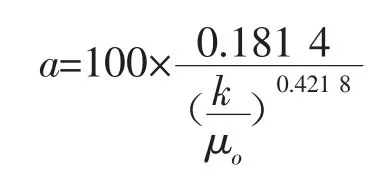

利用S625块的实际水驱特征曲线,得到a1=1.010 9、b1=0.009 8;还能得到水驱预测采收率为23.77%(见图1)。

根据目前的井网密度(10.8井/平方千米),驱油效率,预测的采收率,即可反算得到井网指数a=4.5。有了井网指数a值之后,就可以利用谢尔卡乔夫公式来计算合理的井网密度(见表1)。

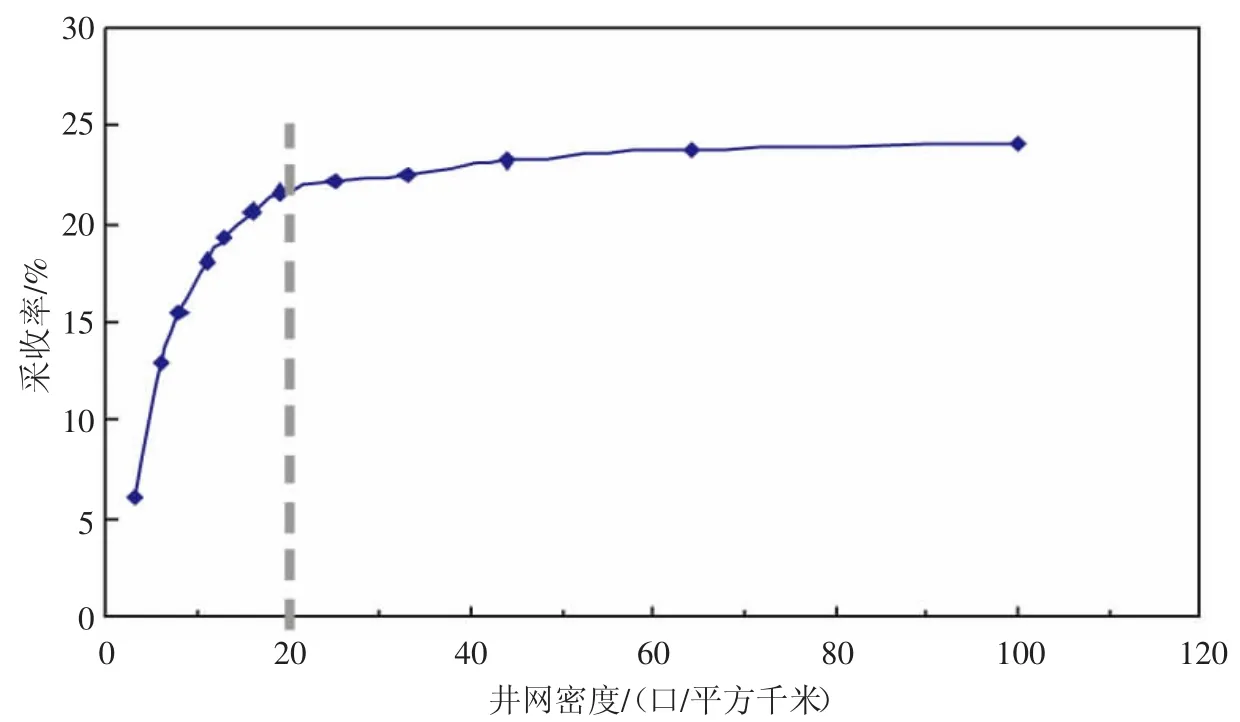

由井网密度和采收率的关系可以看出(见图2),合理的井网密度为19井/平方千米。

3 油藏合理井距、排距比

由于储集体的空间展布和物性分布在平面上具有明显的各向异性,特别是裂缝的存在更加剧了油层的各向异性。因此,裂缝性油藏的各向异性程度与其注采井网的井排距比关系非常密切。

裂缝性油藏注采井距与裂缝特征密切相关。随着裂缝规模的增大,井距也应该相应加大;而排距与储层基质物性特征密切相关,即基质渗透率的大小决定井网排距的大小,随着基质渗透率的降低,裂缝密度越小,则排距应该缩小。因此,在实际中,主要根据裂缝和基质的渗透率大小确定注采井网的井、排距。

图1 水驱特征曲线

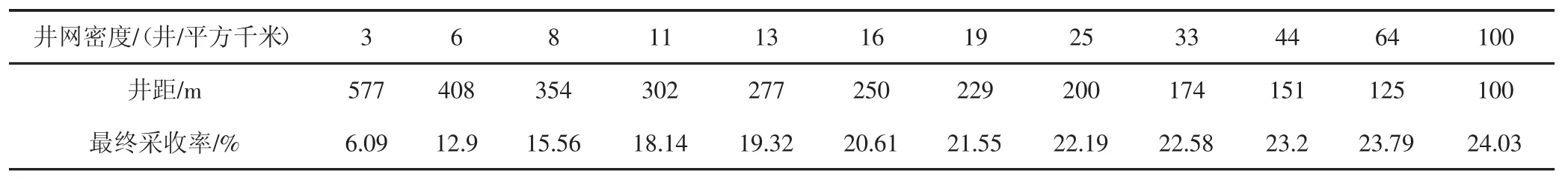

表1 谢尔卡乔夫公式计算不同井网密度下的最终采收率

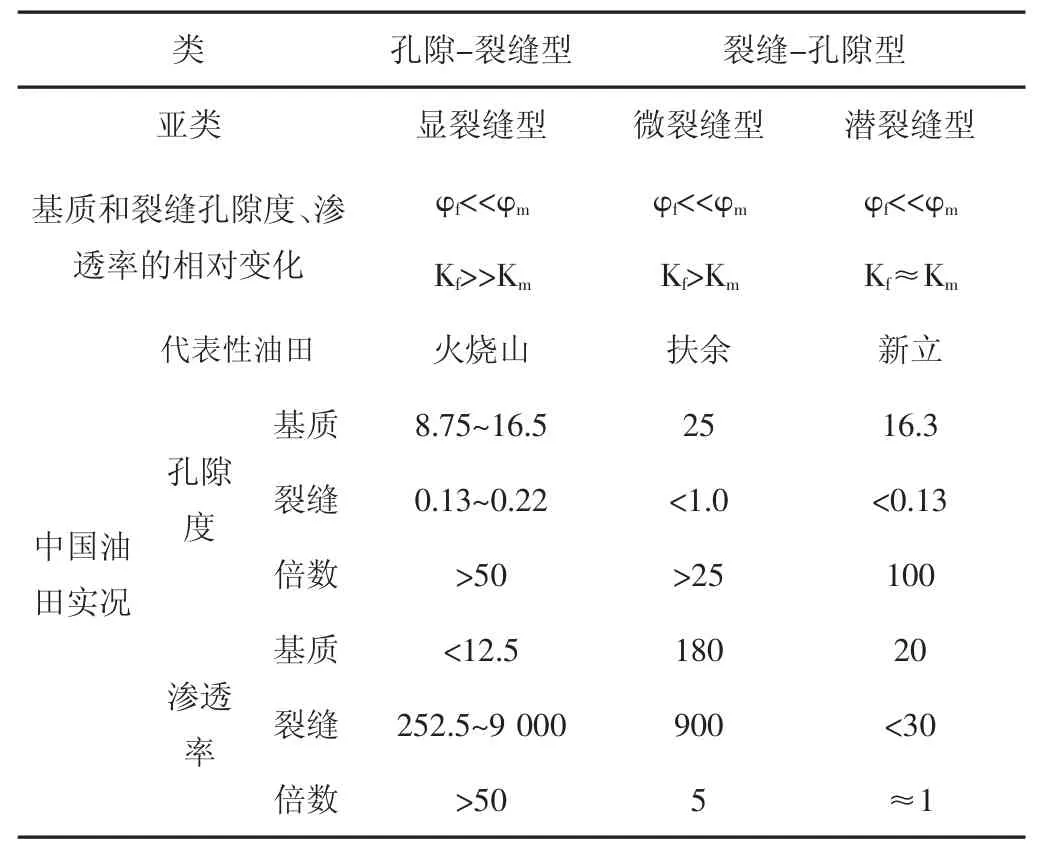

不同油田具有不同的裂缝渗透率和基质渗透率,而且裂缝渗透率和基质渗透率之比的变化也较大,因而其注采井网的井排距比也不相同(见表2)。

图2 井网密度和采收率的关系

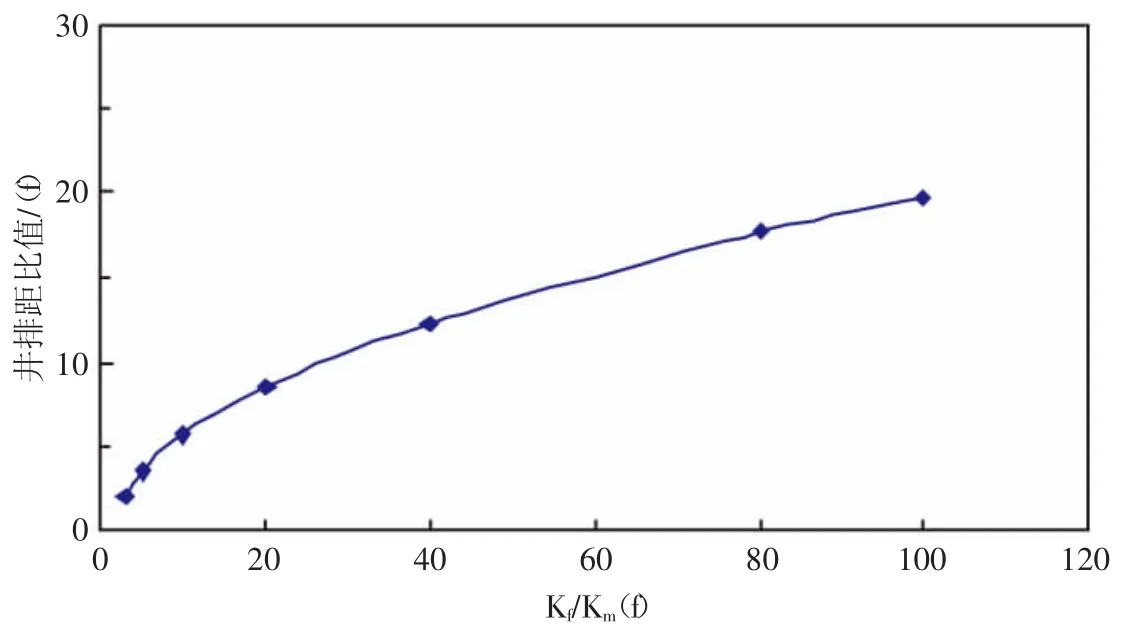

图3井排距之比与裂缝渗透率和基质渗透率比值的关系

表2 典型裂缝性油藏的裂缝与基质孔隙度和渗透率对比表

根据大庆油田矩形井网井距与排距的理论计算公式,利用裂缝渗透率和基质渗透率可以计算井排距之比。

井排距之比随裂缝渗透率和基质渗透率比值的变化趋势(见图3)。

根据以上研究,研究目标井区合理的井网密度应该为19口/平方千米,目前的井网密度为10.8口/平方千米左右,有进一步加密调整的空间。

研究目标井区面积大约为1.2 km2,目前井区内有13口井,还可以打10口加密调整直井。

如果按照1口水平井相当于2~3口直井,可以打3~5口水平井;如果按照1口分支水平井相当于2口水平井,可以再打2口分支水平井。

4 结论

双重介质油藏混合井网部署是一个创新课题,涉及油藏工程、数值模拟、渗流力学及计算数学,可供借鉴的相关成熟技术少,研究难度大。本文针对S625块,提出了双重介质油藏的合理井网密度、合理井距、排距比的计算方法。为同类油藏的开发提供一定的指导意义。

[1]程时清,屈雪峰.三重介质模型试井分析方法[J].油气井测试,1997,(1):5-11+73.

[2]常学军,姚军,戴卫华,王子胜.裂缝和洞与井筒连通的三重介质油藏试井解释方法研究[J].水动力学研究与进展(A 辑),2004,19(3):339-349.

[3]贾永禄.考虑表皮和井筒储存效应的圆形封闭油气藏试井数学模型[J].西南石油学院学报,1991,13(3):48-52.

[4]张艳玉,何艳萍.均质地层变井储试井分析[J].断块油气田,1997,(4):34-37+42.

[5]李笑萍,赵天奉,卓兴家,翟云芳.复合气藏内凝析油气流动问题的新模型及应用[J].水动力学研究与进展(A辑),2001,16(3):325-329.

[6]覃斌,李相方,程时清.凝析气藏考虑高速流动效应的油气渗流动态研究[J].水动力学研究与进展(A 辑),2004,19(5):571-577.

[7]张艳玉,蒋海岩.综合考虑井筒效应的压力动态分析[J].石油勘探与开发,2003,30(2):85-87.

[8]詹静,贾永禄,周开吉.三区复合凝析气藏试井模型井底压力动态分析[J].特种油气藏,2005,12(4):50-54.

[9]黄全华,李士伦,孙雷,徐时国.考虑吸附影响的凝析气井试井分析[J].新疆石油地质,2004,25(2):177-179.