法定代表人越权担保中的内部责任配置方式

赖虹宇,吴 越

(西南财经大学 法学院,成都611130)

一、问题:越权担保终局责任承担规则的缺失

作为公司法制度设计与运行中的典型“问题束”,公司法定代表人越权担保问题交织萦绕了关于越权担保合同效力判定与越权担保责任承担的多重难题。

关于越权担保合同效力判定问题,综合各种学说的解释路径来看,大致有以下几种:(1)参照《合同法》第48条的无权代理规则进行解释,即除非取得公司的授权,否则合同无效[1];(2)参照《合同法》第49条的表见代理规则进行解释,即相对人能证明表见代理成立的,则合同有效[2];(3)参照《合同法》第52条5款的“强制性规定”规则解释《公司法》第16条1款的规范性质,为此又有两种相反的观点。第一种观点认为该款的规范属于非合同效力性强制性规范或内部管理规范,因此越权代表合同原则有效[3];反之,第二种观点认为,该款属于合同效力性强制性规范,因此越权代表合同原则无效[4]。繁复多样的解释路径,昭示了这一问题的极端复杂性,也事实上指向司法裁判的极端不统一,亦让这一问题在过去数年之中成为公司法的制度中的核心争议,理论界与实务界均广泛牵涉。

较之于包含司法解释在内的立法设计缺失,“例制”构建所涵摄的普适性意义已然为业界所认同:虽然作为应参照、可援引、发挥刚性效力的“案例指导制度”是以填补《最高法院公报》案例缺乏前述功能而出现的[5],但《最高人民法院公报》仍然发挥着对下级法院同类案件判决产生沿用和简化效力的客观影响[6]。根据最高人民法院于2015年在《最高人民法院公告》第2期发布“招商银行股份有限公司大连东港支行与大连振邦氟涂料股份有限公司、大连振邦有限公司借款合同纠纷”(以下简称:“公报案例”)一案的裁判要旨,对法定代表人越权担保的效力的争议,事实上已经得到了相当程度的厘清与统一:代表权对善意相对人不存在任何限制的规则,是基于法人内部关系与外部关系的区分理论,而非权利外观理论[7]。特别是在《民法总则》颁布实施之后,根据第61条的规定,法定代表人越权担保的合同效力判断,已经是在“内外有别”的法理基础上确立了善意有效的规则,其规范适用重点引致到了“知道或者应当知道”的判断当中[8]。

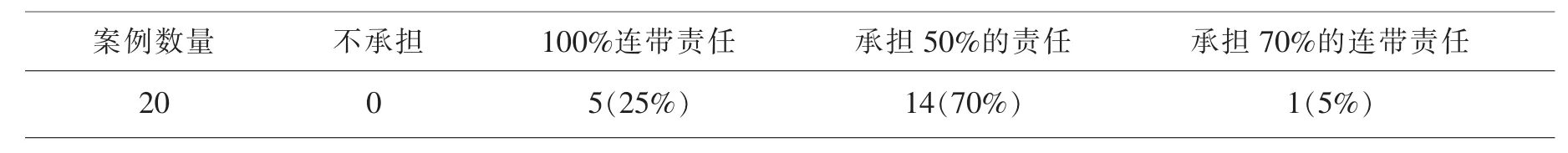

通过司法裁判实践的变化,可以管窥理论的革新与规范适用重心的转移。笔者通过“北大法宝”数据库检索了自2006年1月1日起至2013年12月31日为止的有关越权担保合同纠纷的案例。通过比对和筛选,最终确定了涉及越权担保合同效力的94份裁判文书作为佐证材料,其中包含20例被认定无效的案例。在这20例被法院认定无效的样本中,其中要求公司承担“连带责任”的有5例(占25%)①,公司承担“债务人不能清偿部分50%责任”的有14例(占70%)②,甚至还有1例(占5%)要求公司承担“70%的连带责任的”③。可如下表1所示:

表1 越权担保合同被判无效时担保人的“责任承担比例”(2006—2013)

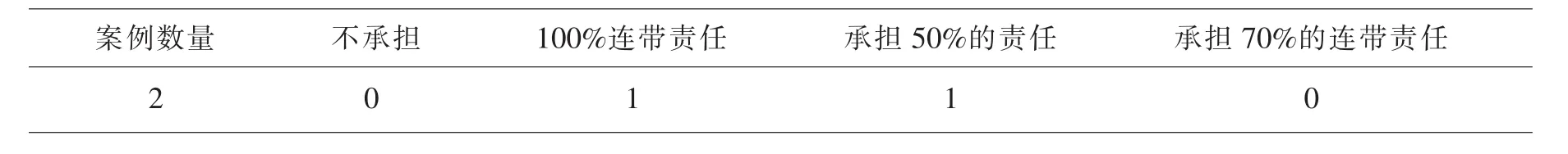

笔者再以同样方法检索了2014年1月1日起至2016年12月31日有关案例发现,2014年之后的情况有了一些新的变化,但又保持了相当程度的延续性。变化在于,伴随着内外有别法理的确定,合同被判无效的数量和比例均大幅减少,但延续性体现为,在仅存的2例无效案例中,仍要求公司承担连带责任或相应的责任,如下表2所示:

表2 越权担保合同被判无效时担保人的“责任承担比例”(2014—2016)

这样的裁判对比说明,较之于在内外有别立场上隐含的担保合同原则有效的规则,在合同无效场合,由于无法实现通过合同有效而使公司对债权人承担责任、进而实现保护债权人利益的制度目的,司法裁判仍然倾向于通过司法续造,基于法定代表人越权担保的“过错”而使公司承担责任。这为我们提出了许多值得思考的问题,可作如下设问:

第一,前述司法裁判中,合同无效场合公司承担连带或份额责任,一方面混淆了内外关系,使得公司承担责任的场域与范围被不当扩大,也难免引发法律之公平设计的诘问,即法定代表人对债权人的“过错”(明知自己越权还对外担保,非诚信地损害了债权人的担保风险利益),对公司而言何以成为担责的依据?但除此以外,法定代表人的越权行为也是一种对公司而言的明显“过错”。换句话说,如果公司如所列裁判那样承担了连带或比例责任,则公司必须考量的问题是:已然通过章程事先约束、防止的行为,即便在效力上被否定性评价仍然要承担“非公平”的责任后,如何通过事后规制对代表人的越权过错进行追究和补救?

第二,与此相关而还须进一步深入考虑的是,即便如新近实践所确立的那样,内外关系被厘清,越权担保合同原则有效而担保责任概由公司一力承担,虽然最大限度地实现了对债权人利益的圆满保护,但法定代表人越权这一过错,公司又是否在法律上有可凭借的手段予以追究呢?

总结而言,整个越权担保的责任承担规则设计,无不构筑在法人作为组织体的内外区分之上:由于对外要优先满足债权人利益保护,所以都是公司对外承担责任,是一种“组织归责模式”,而非法定代表人承担个人责任。其本质,在于公司对外承担责任的规则设计过程中,忽视了真正的过错人在内部对公司的终局责任④[9]。这意味着在对债权人进行保护之外,法律忽略了其他利益相关者的考量。因此,本文试图回答的问题在于:对外担保终局责任承担规则何以缺失?现行公司法制度设计的土壤和理论资源如何框定与嵌构了其责任承担的方式?法定代表人究竟应当承担何种责任、如何承担责任方可实现约束越权担保行为、保护债权人利益,也实现其他主体利益平衡的多重目标?

二、“间接担责”型责任配置的重心偏移与担责失灵

在“内外有别”的理念指导下,法定代表人越权担保的责任承担链条可作如下梳理:(1)作为拥有独立人格的公司,在肯认法定代表人越权担保行为有效的前提下,对第三人承担担保责任的主体是公司;(2)公司依据内部管理规范,向法定代表人追究组织法上的内部责任。因此,公司法定代表人并不直接对债权人承担任何担保责任,其责任承担具有间接性。这一担责模式,与“内外有别”法理一脉相承,公司承担“直接的”担保责任而法定代表人“间接的”承担担保责任,实际指向的是公司以外的第三人。法定代表人最终责任的承担模式,即对公司如何承担责任,却并未言明。因此有必要从间接担责型责任配置的形成机理的角度,检视何以形成此类问题。

(一)“内外有别”的立法重心在于确认对第三人效力

在德国公司法上,区分公司内部法律关系和公司外部关系进行立法,采取“区分内外关系”(Trennung zwischen Aussen-und Innenverha¨ltnis, 简称“内外有别”)的立法理念。 德国《有限责任公司法》第37条1款规定,公司的业务执行人有义务遵守公司发起人协议或股东会决议对其“公司代表权限的范围”的限制,从而彰显了内部约束的重要性;但是该条第2款接着规定,这种内部的限制对公司的第三人“无法律效力”(keine rechtliche Wirkung),从而划清了内部文件约束力的外部界限[10]。由此可见,德国的立法者对于公司章程等内部文件对业务执行人的代表权限的限制问题进行了系统性考虑:一方面,德国法承认公司章程等内部文件对法定代表人代表权限的内部控制具有必要性和正当性,因此通过立法进行了确认;但另一方面,正是出于维护交易安全的考虑,德国的立法者才紧接着明确规定,这种内部约定对第三人不具备法律约束力。这就意味着,公司或法定代表人都不得以某个相对于第三人的交易(如担保合同)未得到公司章程、发起人协议、股东会或董事会的授权而归于无效。

相比之下,德国《股份公司法》虽未像其《有限责任公司法》一样确认公司内部文件对董事会(含成员)代表权的对内限制对第三人不产生法律效力,但从其上下文的文义解释来看,应当是“对外不受限制”,且“无法限制”[11]。通说认为,董事会具有独立于公司其他机构的权限,因为“关于公司经营中的问题,只有董事会要求时,股东大会始得作出决定”(《股份公司法》第119条2款)[12]。不仅如此,即令是对无限公司(即我国语境下的普通合伙企业)而言,根据《商法典》第126条2款,“内外有别”原则也同样适用[13]。

不惟如此,以德国商法和公司法中的代表权限制的“内外有别”立法理念为原型的1968年欧共体(即现在的欧盟,下同)“第1号公司法指令”也采纳了上述理念。该指令出台的背景,即在于当时欧共体的各成员国的公司法在公司登记必须记载的事项、公众获取公司登记信息的渠道以及第三人与公司签订的合同是否因为超越目的范围和是否因为公司代表人的权限存在瑕疵而归于无效方面的法律规定方面极不统一,严重地影响到了成员国公司之间业务往来的交易安全。该指令的出台意味着,从20世纪70年代起,在越权代表合同或瑕疵代表合同的效力模式问题上,当时欧共体成员国之间的公司法已经有了统一的规定。对现在的欧盟而言,则意味着其28个成员国中后来加入的成员国也都必须按照指令提出的最低要求修改其国内的公司法[14]。

在越权代表合同的效力问题上,指令要求成员国建立如下的统一规则:(1)公司的授权代表人(即法定代表人之外的人)的代表权瑕疵不影响合同效力,但公司证明第三人明知者例外(关于代表权瑕疵与越权代表的区别,请参见后文的论述);(2)超越公司目的范围(也即“经营范围”)的合同在原则上仍然有效,但超越公司法定权限(权力范围)的一律合同无效,也即“超越公司经营范围有效,超越公司法定权限无效”;(3)章程或公司机关决议对公司机关的代表权限制不得对抗第三人,即是这些限制已经公告也是如此,也即“内部限制对内有效,对外无效”⑤[15]。至此,欧盟成员国的越权代表效力规则,已经趋于一致。

总结而言,“内外有别”的立法理念,看似在平衡处理公司自治与交易安全之间的微妙关系,但其真正的规制重心无疑是在确认和处理法定代表人越权担保行为对第三人的效力问题,以及究竟如何认定对此确认的问题。亦即,“内外有别”的重心在于“外”,立法价值上关注的重心是外部第三人的保护问题,背后体现的是债权人保护的价值取向,公司自治范畴内对法定代表人对外担保的约束和限制,让位于外部第三人交易的维持与债权人保护。

(二)内部担责设计建构于法定代表人的制度设计

之所以“内外有别”法理在域外公司法中难以得出法定代表人责任配置的直接结论,是因为这一问题与各国对法定代表人的制度设计紧密相关。

在国外,无论大陆法系国家和英美法系国家均将“能代表公司的人”设计为一个“机构”(body)[14]或“机关”(organ),也即机关代表制,如董事会。 德国《股份公司法》第 78 条规定:(1)董事会在法院内外代表公司;(2)董事会由若干成员组成,如果章程没有规定,全体董事成员只有权集体代表公司。如果要向公司作出一项意思表示,向一名董事会成员作出即可;(3)章程还可以规定,董事会成员可被单独或与一名商事代表(Prokurist)共同代表公司。不过实践中较为常见的则是由两名董事代表(即“真正共同代表”)或者一名董事和一名商事代表共同代表公司(后者称“非真正共同代表”⑥),或者由一名董事代表公司[16]。对有限公司而言,(1)业务执行人在法庭内外代表公司,学理上业务执行人仍然被视为一个“行动机关”[13]330;(2)原则上需由全体业务执行人共同作出意思表示和签名方能代表公司,除非公司章程另有约定⑦;(3)虽然有限责任公司由其闭锁性所决定,原则上不允许外人代表公司(即由一名业务执行人和一名商业代表组成的“非真正共同代表”),但在德国的司法实践允许这种做法[17]。

依据德国《商法典》第114条和115条的规定,“无限商事公司”(OHG,也即我国“普通合伙企业”)原则上适用“个别代表”(Einzelvertretungsmacht)原则,也即每个“成员”都可以在其通常的业务经营范围内独立于其他成员从事任何业务执行活动[13]172。这与我国《合伙企业法》第26条之1、2款的规定相似⑧。差别在于,对公司股份公司而言,原则上实行 “第三人机构”(Drittorganschaft)原则,也即允许董事会成员之外的对外代表公司执行业务;而有限责任公司的业务执行和对外代表权原则上不可分;而对合伙企业而言,则实行 “一致决定”原则(Einstimmigkeitsprinzip)和所谓“自营机构”(Selbstorganschaft)原则[18],也即不允许外人代表公司,也即以实行共同业务执行原则,以个别合伙人对外代表企业执行业务为例外[18]。

对于民事合伙,法律要求原则上同时采用“共同业务执行”(Gesamtgeschaeftsfuehrung)[18]和“集体代表制”(gesamtvertretung),仅在合伙协议有不同规定时才采取采个别代表制[13]102(《民法通则》第34条第2款)。理由在于,民事合伙与商事合伙相比,前者更注重交易的安全,后者更注重交易的效率。“共同业务执行是笨拙的,但不危险。因此出于安全需要,它被规定为民事合伙的法定规则,而民事合伙本来就不是为参与商人性质的业务交往而设计构建的。”[13]97

综上而言,无论是股份公司、有限公司、合伙企业或民事合伙,法律都允许实行集体代表,区别仅在于:(1)何者为原则,何者为例外。就股份公司和有限公司而言,集体代表是原则,个别代表是例外;就合伙企业而言,单个独立代表是原则,集体代表是例外;就民事合伙而言,共同代表是原则,个别代表属例外。(2)业务执行方面,股份公司允许董事会之外的人执行业务(即“第三者管理机制”)[17]527并代表公司,有限公司原则上由业务执行人自己执行业务;而合伙企业则不允许外人执行业务;民事合伙的业务则遵循合伙人“共同业务执行”。这种代表制度的设计,既根据不同的商事组织的特点作了不同的原则规定,同时也允许有必要的例外,也即体现了原则性和灵活性相结合。这即是业务执行权和业务代表权配置上的民商区分原理。

(三)“唯一代表制”阻滞了法定代表人内部担责的实现

与域外立法不同,我国公司法上的“法定代表人”制度设计理念是将设其定为“一个人”,即采“唯一代表制”[19],在这种极为“刚性”和“唯一”的法定代表人制度条件约束下,并未如德国或我国台湾地区一样区分不同类型的“公司代表”,或采取“当然代表”与“职务代表”之分,因而问题迭出:

第一,我国《公司法》上,明确经理“主持生产经营管理工作”,根据上述的业务执行与对外代表权的内在联系原理,也必定意味着公司的经理享有至少是在日常管理中的对外代表权,也即公司法“默认”的代表权,否则经理无法开展日常的经营管理工作。然而正是由于我国的公司代表人制度设计过于刚性,在经理不担任法定代表人的情形下,实践中很容易出现“董事长与经理谁是老大”的纷争,也即公司的经理是否需要公司董事会或法定代表人具体授权的纷争。这种前置性的争议,最终牵涉到的,是越权担保的内部责任承担主体问题。

第二,无论是公司的法定代表人还是经理,其权限同时遵循“权限法定”和“权限内定”原则,即允许公司机关(股东会、董事会)根据法律和公司章程的规定对法定代表人或经理的权限做某些限制(例如我国《公司法》第16条第1款)。除法定代表人和经理之外的公司“授权代表”,其权限的存在和权限大小均取决于公司的具体授权。在“民商分离”国家,对公司的“授权代表”又进一步分为常态化、职业化的经过商事登记的商事代表、代理商和居间商和临时授权的无须商事登记的“商事代表”,前者适用商法的规定,后者实际上是商事代理(而非经过登记的代理商),因此只能准用民事代理法的规定⑨。如前所述,我国由于没有商事代表、代理商和居间商制度,因此在学术研究和司法实践中往往只能参照民事代理法的规则来解释,从而导致理论认识和司法实践的混乱。

可以说,法定代表人的唯一代表制,使得内部担责的理想逻辑设计几无实现的空间。这是由于,原则上法定代表人与法人是一体的关系,法定代表人在职务范围内的行为,都被视为是法人的行为,对外由法人承受。但这样的理论预设,本质上是从理论与实践两个维度,忽略了公司作为组织的意志凝集与形成并最终对外表示的过程,而仅仅从法律后果设计上,将法定代表人的行为与法人的行为予以捆绑,而内部担责的规范设计就被有意无意地忽略了。值得注意的是,法定代表人制度在我国法上的独特设计,事实上加重了实践中对于法定代表人背离章程所划定的公司内部机关决议程序及其职权范围,而向外部第三人提供越权担保的现象,表现在:

一方面,法定代表人的单一代表制,使得法定代表人的行为原则上被作为法人的行为看待,并在内外有别的法理支撑下原则上被确认为有效。关于公司法定代表人职权的内部约束,不再天然地作为第三人注意义务的内容,因此利益平衡的天平倒向了债权人。

另一方面,较之于由法定代表人个人代表公司对外作出的意思,公司内部机关决议所形成的意思上升为公司团体意思更能符合法人的真实意志,法定代表人的单一代表制却无法实现个人意志与公司意志的有效分离。虽然从法律效果上,概由公司承担的设计既符合第三人保护的目的,也符合公司独立人格的要求,但却在客观上无法回答作为法定代表人的自然人其个人的意思,与其代表法人而为的意思之间如何通过事前厘清,从而为法定代表人恶意越权担保提供了巨大的空间:法定代表人为一己之私背离法人的目的事业范围,进而损害法人的整体利益。

三、法定代表人“直接担责”的机制设计

回归到本文试图讨论的问题点,即在“对债权人间接担责”逻辑之下,法定代表人因越权行为而应向公司承担的责任应当如何实现?这不仅关涉到现有的公司法制系统环境能否提供向法定代表人追责的制度工具,以及如何通过恰当的规范设计扎牢“内外有别”法理之下,约束法定代表人越权担保的制度空间。顺着前文分析的逻辑而下,似乎改良法定代表人唯一制是制度改进的题中之义。然而,这一制度的变化是牵一发而动全身的,特别是在《民法总则》并未对法人的法定代表人制度作出特殊安排的情况下,脱离民商合一的框架与体制,贸然在公司法这一特别法中对此作全盘修改,既不现实亦有损法律的体系性。因此,改革完善的思路,应立足于在现行的公司法运行体制、立足于“内外有别”法理的建构、立足于实现对越权担保行为滥用的功能性目标。由此,可从如下方案中予以思考。

(一)方案一:专设法定代表人内部担责条款

与“内外有别”的法理架构相适应,大陆法系国家通过法定代表人的层级化设计,完成了其责任承担的规则配置,其中最为重要的,就是通过“忠实义务”(duty of loyalty)来实现对其内部责任的追究。此外,大陆法系国家在商法上,以公司法及章程,专设董事对公司的内部法定义务,加强对法人机关及其成员的内部约束,违反内部义务,便构成董事的对内的法定责任[20]。

但是,董事对公司的义务承担,之所以能在“内外有别”机制下形成完整的责任追究体系,在于公司对代表人的不同类型授权附着在董事或董事会之上,将其与公司日常经营事项进行绑定,从而发挥了相应的制度功能。即便如此,要将“法定代表人”的责任完全转置为“董事”责任的承担,仍存在不甚周延之处。解决方案之一,则是专设与董事责任同质却又予区分的“法定代表人”责任承担规则。

以我国台湾地区为例,虽然“公司负责人”的候任来源,也是公司董事与经理等其他业务执行人员,但台湾地区的公司法中区分“当然负责人”与“职务负责人”,前者在股份有限公司与有限公司类型中专指“董事”,后者则可理解为一种职务范围内的职权。故此,台湾地区《公司法》本身区分了公司负责人的注意义务(如台湾地区《公司法》第23条第一项)和侵权责任(如台湾地区《公司法》第23条第二项)、具体类型的赔偿责任(如保证人之限制责任,参见台湾地区《公司法》第16条第二款),具体明文化董事忠实义务中的资讯揭露责任(台湾地区《公司法》第206条第二项)。台湾地区立法的这一创制,起到了两个层面的效果:首先,以“公司负责人”这一概念,涵盖了无限公司、两合公司中执行业务或代表公司的股东,有限公司与股份有限公司的董事,以及经理人、清算人、股份有限公司中的发起人、监察人、检查人、重整人或重整监督人。换言之,通过“公司负责人”概念,涵摄了所有公司类型中的“业务执行”机关。虽业务执行不必然是公司代表,但“拥有代表公司之权限,常以具有业务执行权为前提,而业务执行者却未必身兼代表之职”[21]。从这个意义上来说,公司负责人的范围必然涵盖法定代表人这一类型的同时,还对其他基于法律或章程有限概括授权的职务代表予以了涵盖,这与其公司法中“多人代表”的立法机制是相互适应的;其次,专设“公司负责人”的注意义务、忠实义务与侵权责任,使得这一义务约束的范围覆盖面更加广泛,一方面实现了对董事注意义务、忠实义务的设定,另一方面将其涵盖在其他职务负责人(在对外的语境下,则是职务代表人)之上。其法律设计逻辑,是通过对负责人(代表人)追责,实现对各类公司业务执行机关即可能之代表人的义务约束和行为规制。相反,考察我国的相关设计,不难发现是一条完全反向的设计逻辑。我国《公司法》上虽然在147—149条规定了董事、监事、高管人员的义务、禁止行为以及损害赔偿责任,但并未对法定代表人的对内责任予以特别设计,没有明确代表人对包括股东在内的第三人的损害赔偿责任。准此而言,我国的立法设计,是通过对候任法定代表人的董事长、执行董事、经理各自的、分别的义务约束,来实现对法定代表人的义务约束。这样的归责逻辑一方面必须依赖于股东代表诉讼追究董事责任的系统环境,对此后文将予以详述;另一方面,这样的设计也缺失了其他业务执行人在职务代表范畴内责任追究的可能性。从更深层次来看,这是“法定代表人唯一制”的必然逻辑。但这样的逻辑,却在实践中实实在在地暴露了其弊端,亦即在代表人因其重大过失或恶意行为造成损害的情况下,现有的规范设计“实际上等同于以公司的财产代存在过错的代表人承担责任,这将间接损害到股东的利益、公司债权人的利益”[19]。

(二)方案二:法定代表人内部担责外部化

将越权担保合同效力类型化,使某些情况下的代表人责任由间接承担转为直接承担,是一种保护善意第三人的有益尝试。例如,通过划定“善意(不知情或不应当知情)有效”、“不为善意(知道或应当知道)类型化有效”、“恶意串通无效”的情形,以使越权担保合同的效力区间得以边界明晰[8]。另有研究亦认为,越权担保应识别有效、效力待定、无效三种状态,对于效力待定的担保合同,公司拒绝追认的,担保合同对公司不生效力,由行为人承担民事责任;对于恶意串通损害公司权益的担保合同,公司不应承担担保责任[21]。无论是何种效力类型化思维,法定代表人基于“恶意串通”而向被担保人承担的是直接的“担保责任”,而非向公司承担的责任。

因此,前述处理进路仍然没有回答“在越权担保原则有效的情况下,法定代表人如何承担责任”这一命题。更重要的是,我们无法忽视和抛却现行立法和司法实践中已经确立的“内外有别”法理而忽视相关规则的设计。从这个意义上来说,加强对法定代表人越权担保的责任配置,须明确并立足于两大制度目的:一是最大限度地保障公司对外责任的承担,实现对交易相对人与债权人利益的保护;二是实现责任的最终落实,强化对公司利益以及背后所表征的股东利益、第三人利益的保护与平衡。一言以蔽之,就是在尽可能确认越权担保原则有效的前提下,实现对法定代表人的行为约束,以防制其个人私利与公司利益的冲突问题。准此而言,若将法人内部担责的配置方式外部化,使“两步走”并为“一步走”,将实现债权人利益保护、法定代表人行为约束与公司利益保护的共赢。

(三)方案拣选的考量因素

1.公司法制的运行环境

即便立法上明确设置法定代表人的责任承担规则,这一方案要最终发挥规制效用还须倚赖公司法运行的系统环境。这是由于,以公司作为独立主体向公司外债权人承担责任后通过公司作为原告或股东代位诉讼的方式,追究法定代表人相应责任的“两步走”的制度设计,需要系统环境的支撑。否则,这一设想将在实践中大打折扣。这有两方面的原因:

第一,在我国,公司治理结构属于“股东本位”,现行法上并未将两权分离作为公司存在的默认前提,理论与立法上,均将公司当成股东财产的延伸,强化股东对公司的控制,将公司模拟成合伙式的“直接民主”。在此支配下,大股东不仅直接控制董事会,甚至直接担任董事长,其亲自担任法定代表人的情形也并不罕见。即便是非大股东或非股东担任法定代表人的情形,如此安排的立场也多在于分担大股东的法律风险,其职权行使往往受到大股东的支配与控制。因此,在法定代表人越权担保的情形下,《公司法》设置的追责程序,往往缺乏必要的激励,实际上流于形式与表面,最终演变为法定代表人越权,公司买单的异化现象。

第二,在公司作为原告提起诉讼的激励不足之时,追究公司法定代表人越权行为或其他失信行为责任的重担,自然应落在股东代表诉讼制度肩上。不过现实则是,我国《公司法》中的相关规定过于原则化、概括化,无论是概念的解释,还是程序的操作,都具有较大的弹性空间。虽然最新出台的《公司法司法解释四》对股东代表诉讼制度有了进一步细化的规定,但涉及股东代位诉讼的内容,仅仅对公司作为第三人、其他股东在一审辩论终结前列为共同原告等作出了规定,能否进一步激活股东代位诉讼的潜力仍有待实践检验。在法定代表人越权担保侵害公司利益的情况下,其他股东理论上得依股东代表诉讼追求其责任,但在我国公司法运行中事实存在的股东压制等系统环境下,这一问题将很难获得预期的效果。事实上,在《公司法》第151条规定的股东代表诉讼中,其体系位置位于公司法第六章“公司董事、监事、高级管理人员的资格和义务”部分,其规范设计的前两款也是针对公司的管理层,其中就包括了法定代表人。但该条第三款规定了“他人”侵害公司利益,使得本条在实践中已经被逐步异化为针对债务人的诉讼依据,而偏离了本条用以约束董事、监事、高级管理人员执行职务的规范宗旨。

承上所述,由于公司法运行的现况作为约束性的制度环境而存在,寄望于公司或者其他股东作为原告诉请法定代表人承担终局性的责任,无异于缘木求鱼。即便设置了法定代表人的担责方案从而提供了用以追责的请求权规范基础,但法定代表人仍可能逍遥法外逃脱法律的惩戒。因此,专设法定代表人内部担责条款的方案并非最佳选择。

2.平衡其他利益相关者

从前述问题提出中所列明的现状表明,在法定代表人越权担保的归责原则中,“组织责任模式”占据了绝对地位。特别是在“内外有别”法理作为判断法定代表人越权担保行为是否有效的基准之后,由公司一力承担对债权人的担保责任,基于独立主体地位而承担组织法上的责任,成为了解决方案。

对此,还应结合《担保法司法解释》予以理解。该解释第4条规定,董事、经理违反《中华人民共和国公司法》第60条(1999年《公司法》第60条)的规定,以公司资产为本公司的股东或者其他个人债务提供担保的,担保合同无效。除债权人知道或者应当知道的外,债务人、担保人应当对债权人的损失承担连带赔偿责任。同时,该解释第7条规定,主合同有效而担保合同无效,债权人无过错的,担保人与债务人对主合同债权人的经济损失,承担连带赔偿责任;债权人、担保人有过错的,担保人承担民事责任的部分,不应超过债务人不能清偿部分的二分之一。首先,从第4条的角度来看,按理说,担保合同无效,担保人即公司就不应当承担保证责任,但为何此处仍要求担保人承担连带责任呢?一个较为合理的解释是,倘若主合同已经得到实际的履行,此时法院若判决担保合同无效,且同时判决免除担保人的责任,不但是不公平的,而且可能助长公司一方的机会主义行为,即公司以董事、经理缺乏授权为由主张合同无效,从而损害债权人的信赖利益。因此,从这一角度来看,虽然从体系解释中可以得出结论,该条的规范对象是除“法定代表人”以外的董事、经理,对法定代表人的越权担保规范规定在该解释第11条,但在合同无效后的处理规则上,却具有可资借鉴的实际意义,其本身也是立足于债权人保护的立场,对担保人的行为予以了约束。其次,从第7条的角度来看,最高法院的解释规则,是直接根据过错责任来划分担保合同无效情形下各方的法律责任,即在债权人无过错之时,应当由担保人与债务人承担连带赔偿责任,并且此处的责任并非合同责任而是损害赔偿责任。在当债权人与担保人存在共同过错是,则按照二分之一的比例划定损害赔偿的范围。应当说,这一规则和理念成为了当前某些法院判决作为担保人的公司承担越权担保责任的法律依据。但问题在于,仅仅立足于保护债权人的立场,组织责任模式似乎已经能够满足,但公司本身的利益又当如何维护,实在是必须考量的因素。换言之,《担保法》司法解释第7条所表达的立法逻辑,无法回答一个问题,即当法定代表人的个人过错被“归入(Attribution)”⑩[23]为公司的过错而使公司承担责任时,公司自身的利益因此受损,又如何进行利益的弥补?因此,公司利益的维护只能在越权法定代表人承担终局责任的路径上方能实现。

法定代表人越权担保的行为,与设立中公司发起人的归责具有类似性。设立中公司是一种特殊的民事主体,发起人均为设立中公司的业务执行机关与代表人[24]。因此,发起人有权代表设立中公司为筹备公司的设立与外部第三人签订合同,其法律后果原则上归于设立中公司。然而,当发起人为一己之私以设立中公司名义向外签订合同之机恶意向公司转嫁债务时,为防范发起人的道德风险并制裁这种失信行为,《公司法司法解释(三)》第3条第2款明确了,发起人的前述行为本质上属于《合同法》上的代理权(代表权)滥用,应当由发起人承担合同责任[25]。前述发起人的这种责任本质上属于一种“行为责任”,当公司发起人或其他行为人以公司名义从事的活动并不代表全体发起人意志或者仅当发起人或其他行为人的行为有其他过错时,该发起人才对其行为与设立中公司一道承担连带责任。

在设立中公司发起人责任归责中,基于人格论下的“组织责任”与“身份责任”,与人格忽略论下的“合同—行为责任”被综合应用[26]。在法定代表人越权担保情形下,由于内外有别法理的确立以及推定公知原则的扬弃,事实上已经将越权担保无效的情形限缩到了恶意串通等极端情形,因此“组织责任”而非“合同—行为责任”是越权担保归责原则的主要模式,在合同无效的情形下,公司不应当承担责任,而由法定代表人为自己的越权行为承担相应的行为责任。但为实现债权人保护,与其他主体利益平衡的多重目标,“身份责任”有必要作为一种补充,对概括性的组织责任进行反向约束。亦即,通过法定代表人内部担责外部化的方式,对此进行设计。第一,从债权人保护的立场,法定代表人基于其特殊身份,与公司一道对债权人承担无限连带责任,提高了债权人获得清偿的可能性,无疑是强化了债权人保护;第二,从对公司利益保护的角度来看,由于连带责任对责任承担者而言是一种份额责任,债权人对责任人可以进行挑选,最大限度地减小了公司独立承担责任的窘境。公司独立承担责任之后,仍可以向越权之法定代表人追偿。值得注意的区别是,虽然此处的追偿仍然受制于公司法运行的系统环境,但这样的设计方案有助于提升法定代表人的注意,而使真正的越权担保行为受到极大的约束。

(四)将内部担责外部化作为拟选方案

承上所述,借鉴设立中公司发起人责任承担的规则,通过立法确定法定代表人越权担保将与公司一起承担连带责任,是一种组织责任与身份责任兼备的解决方案,事实上起到了“规制提前”的作用:它使得对法定代表人越权担保行为的事后追责,转化为事前预防。这种规则设计极大地推高了法定代表人实施越权担保行为的法律成本,将起到积极的作用,应属可采路径。

第一,恶意串通或为一己之私损及公司利益的越权担保行为,将因违法成本的激增而得到最大范围的消解。

第二,法定代表人抱有主观良善目的对外越权担保的情形下,该规则亦会激励行为人主动获取相应授权,使担保行为符合公司权限限定的同时,也并不会损及被担保人的利益。

第三,这样的规范设计,完全适配于“内外有别”法理的框架,无损于交易安全与便捷的商事法律价值,更提供了公司寻求利益救济的制度空间。更为重要的是,这样的制度供给,能够与越权担保效力判定的类型化相结合,对法定代表人越权担保行为形成系统化的规制状态。

第四,法定代表人与公司一起承担连带责任,不仅实现了对债权人利益保护的强化,也在此过程中补足了公司主张追偿的请求权基础,关照了公司利益。

四、结 语

法定代表人越权担保这一问题之所以难以简单地解决,是由于在公司自治的空间维持与交易安全的积极保护之间,发生了规范价值的对撞与冲突。在民法典编纂的历史背景之下,民商事一体化框架下的规则定型、规范整合已成为现实的必然,价值的探寻也应当在此过程中予以完成。“内外有别”法理已经建构起越权担保效力的判定规则,不仅标志着立法对最近司法实践成果的确认与维护,更提示着立法设计体系延展的逻辑起点。无论基于民法典编纂的内在要求,还是基于越权担保制度在民商事法律价值体系弥合中的现实必要性,都应重拾规范的体系性思维,并在此之下进行价值的拣选与衡量,完成规范的精细化设计。第一,重视《民法总则》确认的“内外有别”法理对法定代表人越权担保规则设计的框定作用,完成交易安全维护的基础性目标;第二,重视《公司法》的运行现况与改进预期,将其作为法定代表人越权担保规则设计的现实理据,以满足公司法系统的适应性;第三,规范设计要满足对越权行为体系性规制的要求,以防止出现顾此失彼式的立法演进:即要放弃那种只关照到了交易相对人保护,却忽略了公司利益平衡的现实需求的模式,并警惕由此所带来的规范适用旋涡。

通过采用法定代表人内部担责外部化的方式,一是可以最大限度地契合越权担保规范运作逻辑的一致性,将其嵌构进内外有别法理的基础设计之上;二是可以最大限度地适应当前的公司法规范体系,不至于消极等待公司法建构逻辑的“改天换地”再来寻求问题解决的可能性;三是可以最大限度地达到法律价值的动态平衡,既满足了交易相对方对交易安全的渴求,也满足了通过权限约束达至公司自治的现实需求,更是约束了权利的滥用。应当可以作为一种内部责任配置的合理方式,完成法定代表人越权担保规则的漏洞补遗。

但必须注意到的是,虽然连带责任的设置,可以形成对法定代表人越权行为的事前约束,将法定代表人违法越权担保的发生概率降到最低。但对债权人来说,同时要求担保人(公司)与法定代表人承担责任,将最大可能地实现其债权,因而仍存在公司承担责任后向法定代表人这一真正过错人进行追偿的必要情形。因此,精细地进行类型化区分,对法定代表人越权的各类情形予以细致甄别,在“归入规则”的指引下真正判明责任归属,才能实现终局责任的承担。而这仍然有赖于公司法理论的进一步革新,有赖于公司法实践的进一步发展,更有赖于公司法立法的进一步完善。

注释:

①参见:河南省郑州市中级人民法院(2010)郑民四终字第710号;华容县人民法院(2010)华民初字第1155号;湖南省长沙县人民法院(2012)长县民初字第1465号;上海市第二中级人民法院(2013)沪二中民四(商)终字第17号;长沙市雨花区人民法院(2012)雨民初字第2629号。

②参见:浙江省台州市中级人民法院 (2009)浙台商终字第123号;浙江省绍兴市中级人民法院(2009)浙绍商终字第154号;浙江省高级人民法院(2009)浙商终字第270号;浙江省临海市人民法院(2009)台临商初字第205号;广东省广州市中级人民法院(2010)穗中法民二终字第1152号;广东省东莞市第二人民法院(2011)东二法民一初字第3412号;广东省高级人民法院(2012)粤高法民二终字第18号;广东省高级人民法院(2012)粤高法民二终字第19号;广东省高级人民法院(2012)粤高法民二终字第24号;广东省高级人民法院(2012)粤高法民二终字第25号;广东省高级人民法院(2012)粤高法民二终字第26号;湖南省长沙市芙蓉区人民法院(2012)芙民初字第309号;重庆市垫江县人民法院(2012)垫法民初字第01974号;重庆市第三中级人民法院(2013)渝三中法民终字第00509号。

③参见郴州市中级人民法院(2009)郴民三终字第14号。

④需要注意的是,有学者认为仍然应当赋予相对人以形式审查义务,如相对人未尽到形式审查义务,未经公司追认,担保合同对公司不发生效力,就相对人所受损失由法定代表人和相对人依其过错进行分担。笔者认为,这一见解虽注意到越权代表中法定代表人终局责任承担的问题,但其逻辑出发点并非建立在事实上已经确立的内外有别法理上,虽具有解释力,但并非最为合理的解释路径。

⑤欧盟“第一号公司法指令”第8条规定:“作为公司机关被授权代表公司的人员的有关事项完成公开手续后,公司不得以其任命手续中的瑕疵对抗第三人,除非公司能够证明第三人已经知道这一瑕疵”。第9条1款规定,“公司机关实施的行为对公司具有约束力,即是这些行为超越了其目的范围;除非这些行为超越了法律赋予或者法律许可赋予这些机关的权力范围;但是成员国可以规定,如果公司能够证明第三人当时知道、或者当时不可能不知道该行为超越了公司的目的范围,那么公司不受超越公司目的范围的行为的约束。但是公司章程的公开行为本身不构成足够的证据”。第9条第2款规定,“公司章程或有决策权的公司机关对于公司机关权力的限制,不得被公司利用对抗第三人,即使这些限制已经公告也是如此”。

⑥如果是由一名董事和一名商事代表共同代表公司,学理上称之为“非纯粹的共同代表”(Unechte Gersamtvertrung),理由在于“商事代表”并非拥有法定的公司代表权,其权限是由董事会授权的。

⑦参见德国《有限责任公司法》第35条之1、2款的规定。

⑧我国《合伙企业法》第26条之1、2款的规定如下:“合伙人对于执行合伙事务享有相同的权利。按照合伙协议的约定或者经全体合伙人决定,可以委托一个或者数个合伙人对外代表合伙企业,执行合伙事务。”

⑨参见《深圳经济特区商事代理条例》第52条第1款的规定。

⑩为了使公司成为自愿交易的一方而必须采取的任何物理行为都必须由自然人代表公司行事。因此有必要建立判断在何种情势下一个或多个自然人的行为被视为公司行为的规则。在Meridian Global Funds Management Asia Ltd诉Securities Commission[1995]2AC500一案中,霍夫曼勋爵(Lord Hoffmann)将这些规则称之为“归入规则”(rules of attribution)。

[1]崔建远,刘玲伶.论公司对外担保的法律效力[J].西南政法大学学报,2008(4):29-36.

[2]刘贵祥.公司担保与合同效力[J].法律适用,2012(7):15-21.

[3]钱玉林.寻找公司担保的裁判规范[J].法学,2013(3):32-37.

[4]甘培忠.公司法适用中若干疑难争点条款的忖度与把握[J].法律适用,2011(8):6-15.

[5]牟绿叶.论指导性案例的效力[J].当代法学,2014(1):110-119.

[6]陈越峰.公报案例对下级法院同类案件判决的客观影响——以规划行政许可侵犯相邻权争议案件为考察对象[J].中国法学,2011(5):176-191.

[7]朱广新.法定代表人的越权代表行为[J].中外法学,2012(3):484-502.

[8]吴越.法定代表人越权担保行为效力再审——以民法总则第61条第三款为分析基点[J].政法论坛,2017(5):94-104.

[9]高圣平.公司担保中相对人的审查义务——基于最高人民法院裁判分歧的分析和展开[J].政法论坛,2017(5):136-147.

[10]德国股份公司法[M].贾红梅,郑冲,译.北京:法律出版社,1999:237.

[11]Armbrüster C.Kapitalgesellschaftsrecht[M].Berlin:De Gruyter,1998:291.

[12]Uwe Hüffer,Gesellschaftsrecht[M].München:C.H.Beck,2003:283.

[13]格茨·怀克,克里斯蒂娜·温德比西勒.德国公司法[M].殷盛,译.北京:法律出版社,2010:196-197.

[14]Erik Werlauf,EU Companly Law.Common Business Law of 28 States[M].translated by Hanne Gron.Copenhagen:DJOF Publishing,2003:75-77.

[15]欧盟公司法指令全译[M].刘俊海,译.北京:法律出版社,2000:11-12.

[16]莱塞尔,法伊尔.德国资合公司法[M].高旭军,等译.北京:法律出版社,2005:144,527.

[17]Kübler,Gesellschaftsrecht[M].München:C.F.Müller,1999:240.

[18]G Hueck,C Windbichler,Gesellschaftsrecht[M].München:C.H.Beck,2003:29.

[19]杨汝轩.论中国公司代表人制度的改革——以两大法系比较研究为视角[J].河北法学,2012(11):67-

73.

[20]龙卫球.民法总论[M].北京:中国法制出版社,2002:360.

[21]王文宇.公司法论[M].台北:元照出版有限公司,2016:132.

[22]French D,Mayson S,Mayson SW,et al.Mayson,French&Ryanon company law[M].Oxford University Press,2011:506.

[23]谷昔伟.法定代表人越权担保之裁判规则——基于同案异判的实证化分析[J].研究生法学,2017(1):84-96.

[24]刘俊海.现代公司法[M].北京:法律出版社,2015:83.

[25]奚晓明.最高人民法院关于公司法解释(三)、清算纪要理解与适用[M].北京:人民法院出版社,2011:54.

[26]吴越.公司设立民事责任归责模式研究——兼评最高法院的司法解释意见稿[J].法学研究,2007(4):42-54.

- 四川轻化工大学学报(社会科学版)的其它文章

- 基于社会认知理论的老年人力资源开发研究

——以C市为例 - 中国消费者本土品牌刻板印象生成的动机研究