晚清地方书局兴起缘由探析

兰秋阳

(中国社会科学院 研究生院,北京 100006)

关于晚清地方书局的兴起缘由,学界已有一定研究。这些研究重点关注太平天国农民战争对文化典籍的破坏,因而中兴将帅设局刊书以振兴文教、卫护传统文化;也有论者意识到创建地方书局与晚清政局及学术文化变动的关联*如顾承甫:《清末官书局二三事》,《出版史料》1989年第3、4期;吴家驹:《遵旨设局是清末创办官书局的主要原因》,《编辑学刊》1997年第6期;汪家熔:《地方官书局》,《图书馆建设》2002年第2期;史革新:《程朱理学与晚清“同治中兴”》,《近代史研究》2003年第6期;吴瑞秀:《清末各省官书局之研究》第一章第二节“清中叶内乱外患肇致典籍的散佚”,台北花木兰文化工作坊2005年版,第8—19页;邓文锋:《晚清官书局述论稿》第二章第一节“太平天国文化政策及战乱影响”,中国书籍出版社2011年版,第57—63页;李志茗:《旧籍新刊与文化传衍——以晚清官书局为中心的考察》,《福建论坛》2015年第2期,等。,但迄今相关成果多语焉不详或流于表象。地方书局的兴起,直接肇因于文化典籍遭兵燹损毁,但它不仅涉及古籍整理与传统出版的问题,而且与19世纪中后期社会变迁、政治变局及学术衍变密切相关,而后者仍然是研究薄弱、有待深化的课题。本文就此考察,力图更全面、深入地揭示地方书局兴起的历史缘由,以期深化相关研究。

一、重建文化秩序的举措

同治初年,经历了太平天国战争及第二次鸦片战争之后,清帝国的文化秩序遭受重创。在人文渊薮的江南地区,士子流离迁徙,书籍散佚损毁,各府、州、县学及书院、社学、义学、庙学等课士场所,大半毁于战乱,岁科两试亦往往不能如期举行。当战事甫定,清廷欲复兴儒学、振兴文教以重建传统文化秩序,这是地方书局在战后兴起的根本原因。

文化秩序的重建,以学校、书籍及考试为急务。从当时学政、御史所上奏折来看,主要围绕三方面进行:一是修缮学校、整顿书院。同治四年二月,陕西道御史汪朝棨奏请江南各地应尽快设局劝捐,修葺学校,整顿书院。*《穆宗实录(四)》卷131,《清实录》第48册,中华书局1987年版,第97—98页。同治五年九月,湖广道御史范熙溥奏请各地亟宜整顿书院,招抚流离士子,给予膏火。*《奏为敬陈军务肃清省分振兴文教管管见事》(同治五年九月十五日),《军机处副录奏折》,中国第一历史档案馆藏,档号:03-5087-029。二是设立书局、广刊典籍。同治六年四月,江苏学政鲍源深奏江苏等省自经兵燹,各地学校旧藏书籍大半散佚,各地应尽快购补学校旧藏书籍,并筹措经费择要重刊,颁发各学。*鲍源深:《请购刊经史疏》,《同治中兴京外奏议约编》卷5,沈云龙主编:《近代中国史料丛刊初编》第128册,台北文海出版社1973年版,第373—374页。三是端正士习、变通考令。同治六年四月,鲍源深奏各地岁科两考因战乱被迫变通考试条例,请尽快增修《学政全书》,使得各项变通确所有遵。*《穆宗实录(五)》卷202,《清实录》第49册,第604页。同治六年十一月,福建道监察游百川奏请崇尚经术,端正士习考风,科考应优先选拔能默诵五经、通晓经义者。*游百川:《请崇尚经术疏》,《同治中兴京外奏议约编》卷5,第365—367页。同治七年七月,湖北学政张之洞、湖广道御史范熙溥就广额过多、日滋流弊,分别奏请变通广额章程*张之洞:《请变通广额章程片》,《同治中兴京外奏议约编》卷5,第404—406页。、饬议广额限制*范熙溥:《请饬议广额限制疏》,《同治中兴京外奏议约编》卷5,第401—403页。。这些奏折所陈之事,经上谕批复并礼部咨议,成为战后重建文化秩序工作的指导性条令,规定了重建工作的方向与内容。

于是,修复学校、书院与设局刊书同时在各省迅速展开,一时蔚然成风。在江苏,金陵甫定,即重修江南贡院、恢复江南乡试,改建江宁府学,重开书院,“江南人文渊薮,夙多朴学之士,乱离以后,流风遂沫。自尊经、钟山两开讲堂,始有弦歌之声。今又复启惜阴精舍,专试经古,贤者振兴而教育之,自可月异而岁不同”*曾国藩:《复周学濬》,湖湘文库编辑出版委员会编:《曾国藩全集·书信》第29册,岳麓书社2011年版,第232—233、569页。,又创立金陵书局,“筹款刊刻经史,招延宿学数人专司校雠”*曾国藩:《复周学濬》,湖湘文库编辑出版委员会编:《曾国藩全集·书信》第29册,岳麓书社2011年版,第232—233、569页。;在浙江,“省城书院如敷文、崇文、紫阳、孝廉堂、诂经精舍,均已先后兴复,举行月课”,“并谆饬各属设法筹劝,尽复书院,勤行考课”,又于杭州设立浙江书局,广刻群籍,“庶几家有其书,有裨诵习”*马新贻:《建复书院设局刊书以兴实学折》,《马端敏公奏议》卷5,《近代中国史料丛刊续编》第171册,台北文海出版社影印本,第527—530页。;在湖北,“省城江汉书院业已建复,旧规照常,甄别录课。其外府、州、县本有书院之地,亦皆先后兴葺,次第缮完,延师月课,士气蒸蒸”,又于武昌设立崇文书局,“俟各书刻成之日,颁发各学、书院,并准穷乡寒儒、书肆、贾人随时刷印,以广流传。”*李鸿章:《设局刊书折》,崔卓力主编:《李鸿章全集·奏稿》第2册,时代文艺出版社1998年版,第684—685页。这些情况表明,设局刊书与修复学校、书院一样,均是战后振兴文教、重建文化秩序的重要举措。

设立地方书局的首要目的,在于刊刻儒家经史典籍,配合各府、州、县学及各地书院的经史教学,适应经史课士、科举考试的需要。关于这一点,同治六年五月初二日、同治七年三月初十日清廷两封上谕即有规定:“各直省督抚转饬所属,将旧存学中书籍广为购补,并将列圣御纂、钦定经史各书先行敬谨重刊,颁发各学”*《穆宗实录(五)》卷202,《清实录》第49册,第604页。,“其小学、经、史等编有裨学校者,并著陆续刊刻,广为流布。”*《穆宗实录(五)》卷202,《清实录》第50册,第104页。换言之,设立地方书局与兴建学校、书院的目的基本一致,都是为了传授儒家文化,重建以科举考试为中心的文化秩序。

儒家经史典籍是地方书局刻书的主体,数量最多,尤其是《四书》《十三经》《二十四史》及各类御纂、钦定书籍,荦荦大端,为课士、考士急需,往往为各局优先刊刻,刻成之后,大多亦颁发各学及书院。

以金陵书局为例。同治三年四月,两江总督曾国藩于安庆“设立书局,定刊书章程”*黎庶昌编:《曾国藩年谱》卷9,京华出版社2003年版,第156页。,九月迁至金陵。同治四年五月,李鸿章以江苏巡抚署理江督接管书局,命金陵尊经书院掌教周学濬为书局提调。周学濬经理书局伊始,即建议李鸿章先刻《四书》《十三经》及历代正史、小学诸书,据金陵书局校书人员张文虎日记“同治四年闰五月初三日”载:

李宫保有刻书之意,缦老以所拟章程来商,其议欲先从《四书》《五经》《三史》,次及《周礼》《仪礼》《尔雅》《孝经》《说文》《通鉴》诸书,盖亦犹九帅之意。是时九帅以病未愈,家居郁郁,前议已寝。故缦老欲劝李宫保成之,亦善举也。*陈大康整理:《张文虎日记》,上海书店出版社2009年版,第42页。

同一时期,在曾国藩与周学濬的往复信函中,两人就书院经史课士之法也有商议:

鄙意惜阴诸生,亦可令其占习专经,又于经外择《史》《汉》《三国》《通鉴》《说文》《文选》等书,令以治经之法治之……求三年之艾,又不仅在八比八韵之中,树十年之木,要不出于《九经》《廿三史》之外耳。*曾国藩:《复周学濬》,《曾国藩全集·书信》第29册,第232—233页。

同治十年,曾国藩复与幕僚沈秉成商议,欲将各书局所刻经史之书颁发各学,以供士子习诵:

各学书籍无存,寒士无力购置。若将宁、苏、扬三局所刻各书发存各学,准好学之士到学诵阅,自属良法。*曾国藩:《复沈秉成》,《曾国藩全集·书信》第31册,第499页。

至光绪元年,金陵书局“经史业已刊竣”,继任提调洪汝奎与寓宁皖籍士绅联络,同捐购金陵局刊经史及《通志堂经解》《佩文韵府》至书院,安徽按察使孙衣言“请并储敬敷书院”*章洪钧、陈作霖编,魏家骅重编:《泾舟老人洪琴西先生年谱》,《北京图书馆藏珍本年谱丛刊》第166册,北京图书馆出版社1999年版,第441、443页。。

再如浙江书局。同治六年四月,浙江巡抚马新贻于杭州创办浙江书局,聘杭州崇文书院山长薛时雨、杭州紫阳书院山长孙衣言为总办*孙延钊编:《孙衣言孙诒让父子年谱》,上海社会科学院出版社2003年版,第72页。,开局之后,首刊《御纂七经》。同治七年,杭州诂经精舍山长俞樾接任书局总办,又受江苏巡抚丁日昌聘兼理江苏书局。在此之前,俞樾掌教苏州紫阳书院,曾向李鸿章建议书院宜存贮经史子书:“吴下为人才渊薮,兵乱以来,不无荒废,……吾人作秀才时,或侈言时务,或空谈心学,二者皆不无流弊,总以经史实学为主。省会书院,宜存贮《十三经》《廿四史》及周秦诸子之书,诸生中有笃学嗜古者,许其赴院读书,师友讲习,以求实学。”*俞樾著、张燕婴整理:《俞樾函札辑证(上)》,江苏凤凰出版社2014年版,第166、149页。俞樾接办浙江书局后,即向继任浙江巡抚李瀚章提议刊刻经史诸书:

吾浙《七经》毕工后,未知刊刻何书,已有定见否?或与金陵、吴门合成全史,或竟将《十三经注疏》刊行,经经纬史,各成巨观,洵士林之幸也。*俞樾著、张燕婴整理:《俞樾函札辑证(上)》,江苏凤凰出版社2014年版,第166、149页。

得李瀚章允复之后,俞樾函札各局商议,议定浙江、金陵、江苏、崇文四书局合刻《二十四史》。同治八年五月,李鸿章上《设局刊书折》,奏设崇文书局并四局合刻之事:

嗣于六年十月十五日开设书局……此次设局刊书,只可先其所急,除《四书》《十三经》读本为童蒙肄习之书,业经刊刻颁行各学外,伏思《钦定七经》《御批通鉴》集经史之大成,尤为士林圭臬。其余《说文》《文选》《牧令》《政治》等书亦皆切于日用,节经访觅善本,次第开雕。现在浙江、江宁、苏州、湖北四省公议合刻《二十四史》……俟各书刻成之日,颁发各学、书院,并准穷乡寒儒、书肆、贾人随时刷印,以广流传。*李鸿章:《设局刊书折》,《李鸿章全集·奏稿》第2册,第684—685页。

综上可知,设立地方书局是战后重建文化秩序的重要举措。正是得益于建书局、复书院这类积极的文教举措,清廷在战后才能迅速扭转文教领域的颓势,为“同光中兴”的出现创造了必要的文化条件。

二、讲求经世实学的需要

晚清经世实学思潮的发展是地方书局创建的重要推动力量。嘉道以降,清朝国势日衰,内忧外患接踵而至。面对危局,一批开明士大夫倡言改革,讲求实学,提倡经世致用,探求匡救时艰的良策,经世实学得以迅速复兴。曾国藩、左宗棠、李鸿章、张之洞、刘坤一、丁日昌、曾国荃等“中兴”将帅既是经世派官僚的代表人物,是经世实学的提倡者与践行者,同时也是地方书局的创办者与管理者,是编刻实学书籍的积极推动者。

江苏巡抚丁日昌与江苏书局的创办极富代表性。晚清吏治恶化,澄清吏治成为经世派官僚的中心议题。丁日昌重视澄清吏治、整饬内政,同治六年,他在《奏陈自强之道》中指出吏治是民心之本、强国之基,“欲御外侮,必先结人心,欲结人心,必先清吏治。”*丁日昌:《奏陈自强之道》,张勇主编:《中国思想史参考资料集:晚清至民国卷(上编)》,清华大学出版社2005年版,第20页。同治七年春,丁日昌上《苏省设局刊书疏》,奏请设立江苏书局,强调“经济致治之书”对于澄清吏治的重要性,率先倡导刊刻吏治之书,云:

溯自军兴以来,州、县中歧途杂出,流品亦至不齐。虽其中固多可造之才,而平日于吏治诸书曾未体会,一旦身膺民社,茫然无所持循。凡百工技艺,皆学而后能,岂有亲民有司不学而能无谬失者?此循良所以日鲜,而民困所由日深……天下者,州县之所积,州县若皆得人,盗贼何从而起?故今日欲敦吏治,必先选牧令,欲选牧令,必先使耳濡目染于经济致治之书,然后胸中确有把握,临政不致无所适从。

奏折所陈之事得上谕批复,丁日昌遂督饬局员,“选择《牧令》凡有关于吏治之书著为一编”,“刊刻一竣,即当颁发各属官各一编,俾资程序。”*丁日昌:《苏省设局刊书疏》,温廷敬编:《丁中丞政书·抚吴奏稿》卷1,《近代中国史料丛刊续编》第761册,台北文海出版社影印本,第7—9页。可以说,丁日昌有关整顿吏治的经世思想,是其编刻《牧令全书》、创办江苏书局的思想渊源。

山西巡抚曾国荃与浚文书局的创办,是另一个典型个案。曾国荃是湖湘理学经世派的代表人物,他多次批评清廷内政腐败,“各植其党,各树其私”*曾国荃:《与赵玉班》,梁小进主编:《曾国荃全集·书札》第3册,岳麓书社 2006 年版,第270页。,提倡以实心行实政,“未有无实心而有实政者,未有无实心实政而能使民沾实惠实恩者”*曾国荃:《大宁县崔令禀遵札禀复教养宜亟催科乏则敬陈管见由》,《曾国荃全集·批牍》第6册,第88页。。光绪五年,曾国荃上《设立书局疏》,奏请设立浚文书局,指出晋省吏治不修,文风不振,“正气摧残可概见矣”,强调刊刻吏治之书的重要性,云:

又查院司道府及通省州县教佐、各衙门书吏,能解字义者百不得一,至于能通文气、明白起承转合者,千吏之中无二三人焉。每遇公事急需、咨移、申详、札饬、告示,全仗本官与刑钱幕友一手经理。彼庶人之在官者,名虽列于卯册,实不能辨甲乙。夫以一县之大、公牍之繁,一官之精力能有几何?一幕之赞襄安能毕举?而署中书吏不能制办公牍草稿,将欲励精图治,安得不引为己忧?凡此皆由于地方诵读太少之故,是以一署之吏不足供一官之用。

同时,曾国荃又以晋省通志逾百年未及重修,恐文献湮没无征,奏请重修《雍正山西通志》,“庶几贤明之吏上下皆有稽考,相与力图补苴,经理弥二十年方可望渐复元气”。奏折所陈之事得上谕批复,曾国荃遂督饬局员,“将《四书》《六经》《小学》《近思录》《呻吟语》《牧令全书》《五种遗规》《荒政辑要》各书悉心雠校,招匠刊刻”,并“延聘本省博通淹雅、多识能文之儒,纂修全省通志。”*曾国荃:《设立书局疏》,《曾国荃全集·奏疏》第1册,第409—410页。也可以说,重视吏治、方志实学,是曾国荃创办浚文书局的思想渊源。

丁日昌、曾国荃之外,各省督抚大多都重视刊刻实学书籍,如同治六年十月,浙江巡抚马新贻奏:“先恭刊《钦定七经》《御批通鉴》《御选古文渊鉴》等书,昭示圭臬,其余有关学问、经济、讲诵所必需者,随时访取善本,陆续发刊。”*马新贻:《建复书院设局刊书以兴实学折》,《马端敏公奏议》卷5,第527—530页。同治八年三月,两淮盐运使方浚颐奏:“兹本司于扬城设立书局,刊刻经史、小学及有关世道各籍。”*方浚颐:《申报扬城设立书局文》,庞际云纂:《淮南盐法纪略》卷10,同治十二年淮南书局刻本。光绪四年十二月,云南巡抚杜瑞联奏:“谨将钦定经史、御选诗文以及有益身心、有关经济等书,先开数十种。”*朱寿朋编、张静庐等校点:《光绪朝东华录》第1册,中华书局1984年版,第675页。光绪十五年十二月,广西巡抚马丕瑶奏“拟在省城开一书局,刊六经读本,续刊有关实学诸书”*《光绪朝东华录》第3册,第2700页。,等等。

除了地方督抚奏请刊刻实学书籍之外,对于某些影响巨大的书籍,清廷也会谕令各省书局刊刻。如晚明吕坤所撰吏治名著《实政录》,为后世奉为历官从政之圭臬。此书于同治七年为崇文书局首刊,同治九年,御史吴凤藻奏请各地书局刊刻《实政录》,闰十月十三日清廷上谕:“御史吴凤藻奏,明儒吕坤所著《实政录》最为吏治针砭,现江南、湖北、浙江等省均开书局,请饬刊刻等语。著该省督抚于刊刻经史之余,接刻吕氏《实政录》,广为流布,俾收实效而饬官方。”*《穆宗实录(六)》卷294,《清实录》第50册,第1075页。同治十三年,浙江、江苏二书局刊成《实政录》。

总体来看,地方书局所刻实学书籍具有以下三方面特点:

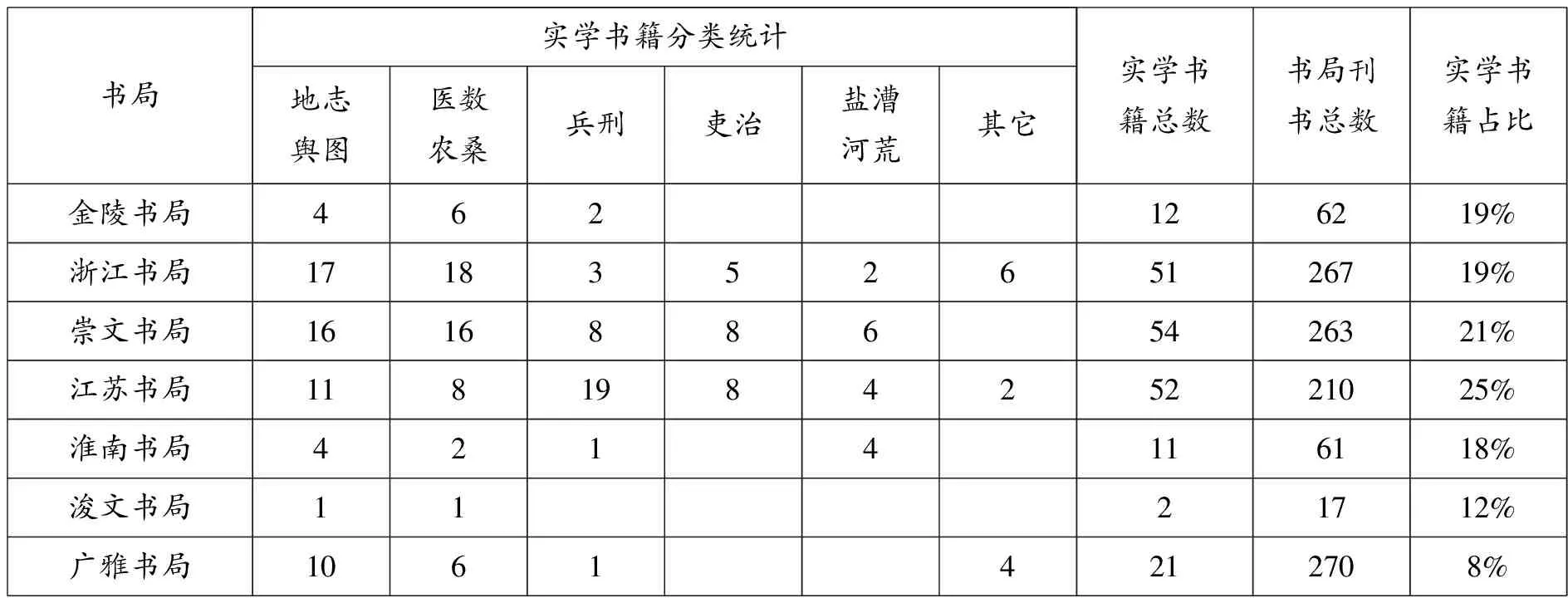

第一,数量多,占比重。据民国二十二年朱士嘉编《官书局书目汇编》*朱士嘉编:《官书局书目汇编》,北平中华图书馆协会1933年编印。,对七家最具代表性的地方书局所刻实学书籍作分类统计,列表如下:

书局实学书籍分类统计地志舆图医数农桑兵刑吏治盐漕河荒其它实学书籍总数书局刊书总数实学书籍占比金陵书局462126219%浙江书局171835265126719%崇文书局16168865426321%江苏书局118198425221025%淮南书局4214116118%浚文书局1121712%广雅书局10614212708%

据上表可知:除浚文、广雅书局之外,其余五家书局所刻实学书籍占比均在五分之一左右,尤其浙江、崇文、江苏三书局,所刻实学书籍均逾50种,数量不可小觑。从类别来看,地志、舆图类数量最多,这类书籍偏重本省,具有较强的地方色彩,如浙江书局刻有17种,其中《浙江通志》《仁和县志》等15种为浙江本省志书;其次是医、数、农、桑类,这类书籍又以医书居多,如崇文书局刻有16种,其中《医宗备要》《徐氏医书六种》等13种为医书;兵、刑类书籍,以清代刑律著述占绝大多数,如江苏书局刻有19种,其中《大清律例总类》《律例便览》等16种为清代刑律著述;吏治类与盐、漕、河、荒类书籍,主要反映清廷官方实政及经验总结,如浙江书局刻《图民录》《入幕须知》,崇文书局刻《荒政辑要》《筹济篇》,淮南书局刻《嘉庆两淮盐法志》《淮南盐法纪略》等,具有强烈的经世致用精神。

第二,性质是中国传统经世实学。上述七家书局刊刻实学书籍总计204种,其中仅11种与近代西学有关,即金陵书局刻《重学》《几何原本》,崇文书局刻《湖北武学》,江苏书局刻《中西钱币权度量衡合考》及浙江书局刻《藤氏医谈》《医官玄稿》《日本国志》《地理学举隅》《各国通商条约》《约章分类辑要》《约章成案汇览》,其余193种实学书籍,均是中国传统经世实学。这表明地方书局虽然受到晚清西学东渐的影响,刊刻了少量与近代西学有关的书籍,但仍以刊刻中学书籍为主,并不是传播西学的文化谋介。晚清编译西学的官刻出版机构,主要是同文馆、上海机器制造局翻译馆及稍后的江楚编译官书局等。

第三,具有较高的学术价值。地方书局所刻实学书籍,有些是海内稀世珍本,如著名地理总志宋乐史撰《太平寰宇记》,初刻本极少,至明代海内宋板已绝迹,明末清初刊本不一,均残缺不全。光绪八年,金陵书局刻《太平寰宇记》,问世之后即成为通行善本,清末杨守敬称誉此本“校订颇审”*杨守敬:《寰宇记跋》,黎庶昌编:《影宋本太平寰宇记补阙》卷末,光绪十年遵义黎氏刊本。,中华书局2007年点校本也是以此本为底本,认为金陵局本“是清代以来流传较好的版本,优胜于万廷兰本”*王文楚:《宋版〈太平寰宇记〉前言》,《宋本太平寰宇记》卷首,中华书局1999年版。;有些是传诸久远的名著,如金陵书局刻《元丰九域志》《舆地广记》,淮南书局刻《仿宋孙吴司马法》,崇文书局刻《齐民要术》,广雅书局刻《水经注》等;有些是影响重大的清代著述,如金陵书局刻《数理精蕴》《则古昔斋算学》,浙江书局刻《康济录》,江苏书局刻《牧令书五种》,浚文书局刻《植物名实图考》,广雅书局刻《伤寒贯珠集》等;此外,还编有大型丛书,最具代表性的是光绪八年浙江书局刻本《九通》与光緒十八年广雅书局刻本《太平御览》,《九通》是记载中国古代典章制度的大型政书,《太平御览》是北宋敕修的一部综合性类书,二书均规模宏富,学术价值极高。

上述情况表明,晚清经世实学思潮是地方书局兴起的重要推动力量。经世派官僚振兴实学、提倡实政,始有设立书局、刊刻实学书籍之举,这些书籍又推动了同光年间经世实学思潮的进一步发展。

三、晚清学术衍变的推动

晚清学术衍变是地方书局兴起的另一重要推动力量。嘉道以降,汉学不再如日中天。随着理学复兴及对汉学积弊的反思,汉、宋调和逐渐成为学术主潮,今文经学也迅速兴起。与此同时,史学、诸子学、佛学及某些理学流派也在学术领域重现生机。传统学术格局发生了裂变,由经学一枝独秀发展到多元并存*关于“晚清学术多元化”的论述,参见罗检秋:《嘉庆以来汉学传统的衍变与传承》第四章“汉学传统与学术多元化”,中国人民大学出版社2006年版,第362—406页。。

传统学术的嬗变与地方书局的刊刻书籍交相呼应、相得益彰。尤其是各类大型丛书的编纂,如金陵书局《船山遗书》、正谊堂书局《正谊堂全书》、南菁书局《皇清经解续编》、浙江书局《二十二子》、崇文书局《子书百家》及广雅书局《史学丛书》等,均具有不同的学术倾向与主张,这既是晚清学术衍变的表征,同时又推动了多元化学术格局的发展。

曾国藩是晚清理学复兴的代表人物,他的学术根柢在程朱理学,主张立足宋学、兼采汉学,提出“孔门四科”的治学途径,“有义理之学、有词章之学、有经济之学、有考据之学”,“此四者缺一不可”*曾国藩:《曾国藩全集·日记》第16册,咸丰元年七月初八日,第236页。。同治三年四月,曾国藩于安庆创立书局、重刻王夫之《船山遗书》,旨在宣扬船山学说,复兴理学。曾国藩指出,王夫之继宋五子之后承宋学正统,治学以宋采汉,融通汉宋:“来示称王船山先生之学以汉儒为门户,以宋儒为堂奥,诚表征之定论。观其生平指趣,专宗洛、闽,而其考《礼》疏《诗》,辨别名物,乃适与汉学诸大家若合符契。”*曾国藩:《复潘黻庭》,《曾国藩全集·书信》第30册,第351页。曾国藩又认为清儒严程朱陆王之辩、孜孜不倦于考据学、小学与三礼学研究,船山学说早已发其端:“先生殁后,巨儒迭兴,或攻良知捷获之说,或辨易图之凿,或详考名物、训诂音韵、正《诗集传》之疏,或修补三礼时享之仪,号为卓绝,先生皆已发之于前,与后贤若合符契。”*曾国藩:《王船山遗书序》,《曾国藩全集·诗文》第14册,第210页。曾国藩立足宋学、调和汉宋的学术观,直接体现在他的船山阐释上,这是他设立书局、重刻《船山遗书》的思想渊源。《船山遗书》的刊刻依托于晚清理学复兴的历史背景,又推动了嘉道以降理学的进一步发展。

左宗棠的情况比较类似。左宗棠也是晚清理学复兴的代表人物,尊奉程朱理学,“学术一尊朱子”*夏炘:《闻见一隅录》,秦翰才辑录:《左宗棠逸事汇编》,岳麓书社1986年版,第12页。。同治五年六月,左宗棠于福州创设正谊堂书局,重刻《正谊堂全书》,此书为清初理学家张伯行所编理学丛书,宋明理学名家著述大备于此。左宗棠重刊此书,意在表彰程朱理学,推动理学复兴:“曩者仪封张清恪公孝先先生之抚闽也,与漳浦蔡文勤公闻之先生讲明正学,闽学大兴。清恪汇刻儒先遗书五十五种,扫异学之氛雾,入宋儒之堂奥……书成散之各府县书院,俾吾闽人士得以日对儒先商量旧学,以求清恪、文勤遗绪。”*左宗棠:《创设正谊堂书局告示》,刘泱泱等点校:《左宗棠全集·札件》,岳麓书社2009年版,第569 页。同治九年,正谊堂书局改建为正谊书院,左宗棠为书院撰文,云:“卅年前湘塾见正谊堂刻儒先书廿余种,心诚好之,以不得见全编为憾。持节来闽,访求清恪汇刻旧本,盖亦仅有存者。同治五年春,自粤班师回闽,开正谊堂书局,属同人搜致开雕,意将以此续闽学之绪也。”*左宗棠:《福州正谊书院》,《左宗棠全集·家书诗文》,第421页。可见,复兴理学是左宗棠设立书局、编刻理学丛书的思想渊源。

与曾国藩、左宗棠设立书局、刊刻理学书籍不同,王先谦创设南菁书局意在表章经术、传播汉学。王先谦的学术根基在汉学,治学重考据、校勘,立足古文,兼采今文,又承袭湖湘理学传统,注重对经义的阐发,“合汉宋涂辙而一之”*吴庆坻:《王葵园先生墓志铭》,汪兆镛纂录:《碑传集三编(一)》卷9,《清代传记丛刊》第124册,台北文明书局1986年版,第534页。,体现出调和汉宋的学术包容性。光绪十一年,王先谦于江阴设立南菁书局,仿阮元《皇清经解》体例、辑阮氏所遗,编纂《皇清经解续编》,收清儒训释儒家经典著述111家、209种,不仅收录大量古文家著述,还收录今文家解经著述30余种,体现出兼重今古的编纂风格,“有清一代汉学家经师经说每赖以传”*支伟成:《清代朴学大师列传》,《清代传记丛刊》第12册,第704页。。《续编》专收汉学、不收宋学著述,王先谦自称意在尊崇汉学,而非刻意打压宋学:“仆在江南续刊经解,有谓不当如阮文达不收李文贞、方望溪辈著述,以为排斥宋学者。仆晓之曰:子误矣!经学之分义理、考据,犹文之有骈、散体也。文以明道,何异乎骈散?然自两体既分,各有其独胜之处。若选文而必合为一,未可谓知文派也。为义理、考据学者,亦各有其独至之处。若刊经学书而必合为一,未可谓知学派也。”*王先谦:《复阎季蓉书》,《虚受堂书札》,《近代中国史料丛刊初编》第681册,台北文海出版社影印,第951—955页。《皇清经解续编》是清代经学著述继《通志堂经解》《皇清经解》之后的又一次大型编纂,反映出汉学在晚清的延续和衍变。

浙江书局与崇文书局刊刻子学丛书,与晚清诸子学复兴相关。浙江书局总办俞樾,是晚清子学研究的重要学者,认为诸子学亦得圣人之道,“圣人之道,具在六经,而周秦诸子之书,亦各有所得”,诸子之书“往往可以考证经义,不必称引其文,而古言古义居然可见”*俞樾:《诸子平议序》,《春在堂全书·诸子平议》第2册,江苏凤凰出版社2010年版,第1页。,诸子之说不可废,“合诸子之言以求道,即道之全体也。谓诸子未知道而别求所以为道,犹谓群盲不知象而别求所以为象”*俞樾:《论语小言》,《春在堂全书·第一楼丛书》第2册,第466页。。同治末年,俞樾与浙江巡抚杨昌濬商议续刻子书:“前承示及唐、宋三史刻成,将刻诸子,此诚经史后不可不刻之书,具见嘉惠来学之盛意。……局中既欲汇刻诸子,不精固不足言善本,不博亦不足成巨编。窃谓宜博求周秦两汉之书,汰除其伪托者,尚可二十余种。”*俞樾:《致杨昌濬》,《俞樾函札辑证(下)》,第522页。光绪初年,浙江书局刻成《二十二子》,收录自汉至清历代学者考订、注释诸子书的代表性著作22种。同一时期,崇文书局辑刊《子书百家》,收录自先秦至明子学著作101种。《二十二子》和《子书百家》,是中国传统社会第一次系统刊印先秦子书,也是对历代学者考证子书成就的初步总结,推动了子学在近代的复兴。

光绪十二年,张之洞于广州设立广雅书局,刊刻四部群籍。张之洞是晚清提倡史学经世的代表人物,认为史部书籍“可以考鉴古今,裨益经济,维持人心风俗”*张之洞:《开设书局刊布经籍折》,苑书义等主编:《张之洞全集·公牍》第1册,河北人民出版社1998年版,第614页。,“读史者贵能详考事迹、古人作用言论,推求盛衰之倚伏、政治之沿革、时势之轻重、风气之变迁,为其可以益人神智,遇事见诸设施耳”*张之洞:《輶轩语一·语学第二》,《张之洞全集·公牍》第12册卷272,第9786页。。广雅书局刻书以史部类数量最多,民国九年徐绍棨汇编《广雅书局丛书》收153种,史部类即占92种,除《史记索隐》《中兴小记》《建炎以来系年要录》之外,其余89种均为清儒辑撰。吴翊寅代张之洞撰《史学丛书目录序》,云:“局中诸君子以审定《史学书目》为请,之洞谓废兴治乱之迹,前史所载,异代同符,笔削劝惩,大旨与经相表里。至于朝野得失、郡国利病、人材消长、风俗盛衰,昔贤皆撰有论述,垂为鉴戒……惟通知古今,尤藉图籍,尚冀来哲,踵成是编,俾有志经世者,参稽博考而折其衷。”*吴翊寅:《史学丛书目录序》,《广雅书局史学丛书目录》卷首,光绪年间广雅书局刻本。可见,从传统史学中寻求经世致用的学术资源,是广雅书局编纂史学丛书的主因。《史学丛书》是对清儒史著的第一次总结性整理,反映出晚清史学地位的提高及学术潮流的变化。

地方书局所刻之书,有的侧重理学、汉学,有的注重子学、史学,这既是传统学术自身嬗变的表征,又进一步推动了晚清学术多元化的发展,也一定程度上繁荣了晚清官书局的刻书事业。

四、督抚权力扩张的产物

地方书局的兴起也与晚清政治格局的变化密切相关,实际上是19世纪中后期督抚权力扩张的产物。

清前中期,官刻图书集中于中央,主要是内务府武英殿以及三礼馆、四库全书馆等特设机构,地方官刻主要负责地方志编纂,其它书籍刻印很少。在康、雍、乾三朝,武英殿编刻人员近千人,声势浩大,殿本更以数量巨大、校勘精审、编印精美,成为清前中期官刻书籍的代表。然而,咸、同时期,武英殿刻书急剧衰落,据统计,清代武英殿刻书总计520种,其中顺治至道光六朝刻书493种,咸丰、同治两朝刻书最少,总计才3种,光绪、宣统两朝共刻24种,略有起色。*参见肖力:《清代武英殿刻书初探》,《图书与情报》1983年第4期。也可以说,自咸丰朝以降,武英殿所代表的中央官刻已名存实亡。

武英殿刻书急剧衰落的同时,各省地方书局成为晚清最重要的官刻机构。两者此消彼长的转折,肇端于同治六年。是年四月,江苏学政鲍源深上《请购刊经史疏》,这道奏折广为论者征引以陈述书籍之毁与书局之设,然而长期以来为论者所忽略的是,正是该奏折首次提出了“由内颁发不如由外购求”的方案,开启了从“中央官刻”向“地方官刻”转变的历程,奏称:

臣拟请旨将殿板诸书照旧重颁各学,诚恐内存书籍无多,武英殿书板久未修整,亦难刷印。因思由内颁发不如由外购求,敬请饬下各督抚转饬所属府、州、县,将旧存学中书籍设法购补,俾士子成资讲习,并筹措经费,择书之尤要者,循例重加刊刻,以广流传。*鲍源深:《请购刊经史疏》,《同治中兴京外奏议约编》卷5,第373—374页。

“由外购求”的方案得上谕批复,各省地方督抚随之纷纷响应,奏请设局刊书,地方书局遂次第在南北各省兴办。颇具戏剧性的是,在地方书局方兴未艾之时,武英殿却突遭火灾。同治八年六月,“二十日夜间,西华门内武英殿不戒于火,延烧至三十余间”*《穆宗实录(六)》卷261,《清实录》第50册,第622页。,殿内两百年所存殿本及板片悉归灰烬。此后虽经重修,但殿内已基本停止雕版刻书,书籍改由厂肆或商人刻印,武英殿职官实际已形同虚设。

这一巨大转变根本上源于内务府的财政危机,以及地方督抚权力扩张导致清朝财政重心从中央向地方转移。武英殿直属内务府营造司,刻书经费出自内务府掌控的“内库”,并不直接出自户部掌控的“部库”,属于皇室财政而非国家财政。清初,内务府的财政来源主要依靠皇庄等项,收入有限。至乾隆朝,随着税关、盐政等先后成为主要财源,内务府入项剧增,广储司银库充盈。迨至咸丰朝,多年的战争使江南经济遭受重创,尤其是两淮盐课与粤海关银锐减,极大地影响了内务府的收入。至光绪末期,内务府财政已基本崩溃,几乎完全依赖于户部。*参见滕德永:《清代户部与内务府财政关系探析》,《史学月刊》2014年第9期。与此同时,地方督抚对财权的掌控却获得了空前的扩张。清前中期,国力强盛,政、军、财诸权悉归中央,地方督抚的权力较为有限。咸丰年间,战争延续多年,中央被迫允许地方督抚组织团练,自筹饷需。各地督抚及统兵大员通过加重旧税、开办新税及自办捐纳等方式自筹饷需,并新设总粮台、厘捐局、军需总局、善后局等筹款机构,负责在国家正供之外征集和调拨地方一切钱粮款项。随着直属于地方督抚的地方财政系统的迅速建立,财权重心不断由中央户部向地方督抚转移,传统的中央财政管理体制逐渐瓦解,演变为中央与地方分权并存的二元财政管理体制。*参见何烈:《清咸、同时期的财政》第八章“财政制度的崩溃”,台北编译馆1981年版,第390—469页。

据曾国藩、李鸿章等督抚的奏疏、信札可知,地方书局的经费主要出自地方财政闲款,“浙苏各书局均奏明动用公款,金陵局事同一律”*曾国藩:《复钱应溥》,《曾国藩全集·书信》第31册,第71页。,“一切经费酌提本省闲款动用,勿使稍有糜费”*李鸿章:《设局刊书折》,《李鸿章全集·奏稿》第2册卷15,第685页。。款项由督抚责令属官自筹,主要来自善后局、军需局、支应局、司库、藩库等机构拨款,出自盐务、厘金、海关、漕运等项,如同治六年十月,浙江巡抚马新贻奏设浙江书局,“一切经费在牙厘项下,酌量撙节提用”*马新贻:《建复书院设局刊书以兴实学折》,《马端敏公奏议》卷5,第527—530页。;同治十年,陕甘总督左宗棠奏设陕西书局,“凡刊印经费,均由陕西藩司于本爵大臣督部堂养廉项下,随时拨交驻陕军需局支付”*左宗棠:《札陕鄂粮台翻刻六经》,《左宗棠全集·札件》,第514页。;同治十一年,江西巡抚刘坤一奏设江西书局,“所需经费,饬令藩司于厘金项下设法匀拨济用”*刘坤一:《设局刊修经籍片》,中国科学院历史研究所第三所主编:《刘坤一遗集·奏疏》第1册,中华书局1959年版,第276页。;光绪十二年三月,两广总督张之洞奏设广雅书局,“查本衙门向有海关经费一项,本部堂到任以来,一概发交善后局,专款存储,留充公用。今即将此款提充书局经费”*张之洞:《札运司开设书局》,《张之洞全集·公牍》第4册,第2506页。。

由于盐政在晚清财政体系中地位突出,故各地盐政拨款及盐运使的支持,与地方书局的创建与发展休戚相关。如扬州书局,创办者为方浚颐,官两淮盐运使;又如广东书局,同治十年七月二十五日,曾国藩函札两广总督叶赫那拉·瑞麟,劝其在广东设局刻书。*曾国藩:《致瑞麟》,《曾国藩全集·书信》第31册,第569页。同日,曾国藩复致信两粤盐运使钟谦钧,鼓动其促成此事,云:“顷已函致澄泉中堂,劝其设立书局,先刻《十三经注疏》以为振兴文教之基。现闻粤东盐务尚有可筹之项,阁下若禀商澄相,善为设法,当可玉成斯举。”*曾国藩:《致钟谦钧》,《曾国藩全集·书信》第31册,第570页。可见地方财政尤其是盐政拨款,对于地方书局的创建与发展至关重要。也正因此,地方书局主持局务者,特别是提调、总办二职,以出自地方财政系统尤其是盐政系统的官员居多。如金陵书局提调洪汝奎,同治年间以江南道员总理粮台及军需总局,后迁官两淮盐运使;提调程仪洛,官两淮盐运使;提调范志熙,本是扬州府淮北监掣同知,也是盐运使的属官。浙江书局提调盛康,曾帮办江南大营粮台,后以布政使衔掌湖北盐法武昌道;提调宋颐,早年总办常州浙盐局、苏州浙盐局。广雅书局主持刊刻事谊王毓藻,官广东盐运使;提调方功惠,光绪初年代理广州粮道通判及潮州盐运使,统辖粤闽赣湘四省盐课,等等。

地方书局的兴衰与督抚权力的消长是互动关系。一方面,办书局源于督抚权力的扩张,反过来也加强了督抚的文化地位。地方督抚在挽救清朝的过程中拥有了军权,随之也分享了财权。而地方督抚多为儒生,重视文教,必然在文化上有所作为,创办官书局即是其重要举措。另一方面,对督抚权势及地方财政的依赖,又成为地方书局后续发展的隐患。光绪四年、五年间,清廷为削减督抚财权,多次谕令“停止捐输”,并令督抚将办捐以来所收捐款,“无论已未奏销,均逐款详查,开单报部”,由中央统一管理;同时,谕令“将各局裁减、归并,以节糜费”,局员亦不得再“援照军务保案请奖”或“率行滥保”。到了中法战争时期,因海防开支剧增,更是责令“认真裁并,核实办理”,“将该省局卡可裁则裁,可并则并,其留办事各处酌定员数,核定薪水,毋任稍有浮糜”。光绪十五年十一月谕令,各省议定预留各局“按月经费,限定数目,不准任意增添”,并“咨报户部存案,该部于每年报销册内逐一查对,毋任稍有含混。”*《光绪朝东华录》第1册,第680、692、699、709页;第2册,第1853页;第3册,第2680页。

在此形势下,地方书局大多经费日绌,发展陷入困顿,至戊戌变法时期,或被裁撤,或被兼并,昔日风光不再。

结 语

地方书局的兴起是19世纪中后期令人瞩目的政治文化现象,它是太平天国农民战争和第二次鸦片战争后社会变迁、政治变局与学术衍变交织促成。地方书局的兴起,直接肇因于文化典籍遭兵燹损毁,但寻其根源,战后清廷欲复兴儒学、振兴文教以重建传统文化秩序,是地方书局兴起的根本原因,经世实学思潮和传统学术衍变,则是地方书局兴起的两个重要推动力量。这些因素,在19世纪中后期地方督抚权力扩张的背景下,最终演化为创办地方书局的文化实践。

清廷和地方官员编刻书籍的最初意图是重建文化秩序,包括儒家教育和经史考试,但在施行过程中,因为讲求经世实学和学术格局的变迁,编纂图书的范围与内容有所扩展。至清末民初,随着地方权力格局和社会环境的巨大变化,加之学术文化格局的变化、更新,地方书局已逐渐退出历史舞台,民办、商办出版机构代之而兴,出版物的内容也更加倾向西学和新学,并更具有民间化、商业化的色彩,近代出版业的新型态才真正出现。