小城镇就地城镇化的现状与困境研究

——基于福建省四个小城镇的城镇化综合评价

, , ,

(1.福建工程学院 建筑与城乡规划学院, 福建 福州 350118; 2.深圳大学 建筑与城市规划学院, 广东 深圳 518060)

引言

根据国家统计局的官方数据,2015年中国常住人口城镇化率达到56.1%,我国城镇化发展将逐步进入到中后期,进入国家城镇化转型发展的关键阶段,对此国家将以人为本、质量导向的新型城镇化战略作为未来一段时间的重要国策[1]。

回顾改革开放近40年的城镇化历程,中国选择了一条“大中小城市和小城镇协调发展”的道路[2],城镇化动力则由改革开放前“自上而下”政府主导的单一动力演变为由政府引导、市场主导、外资、企业、个人等多个作用者共同组成的多元动力体系[3-4],其结果是城镇化快速发展,大城市数量不断增加,城市规模不断扩大,许多拥有区位和政策优势的小城镇(东部地区,如珠三角、长三角)就地城镇化并吸引外来人口,发展成为不同规模的城镇,一些较为发达的地区形成了大都市、城市群等高级城镇化阶段的城镇化空间形式与区域格局。[5]

需要强调的是,长期以来那些没有区位、政策、资源等优势的小城镇,它们在快速城镇化的过程中,竞争不过大城市的规模经济效应,导致精英劳动力不断外流,乡镇企业日渐式微,小城镇不断陷入发展的困境,基本失去自主城镇化的动力。30多年前,费孝通先生发表《小城镇大问题》,指出我国小城镇人多地少,剩余劳动力多,鼓励发展乡镇工业,发展小城镇。放眼未来,我国还有近5亿乡村人口将要实现城镇化[6],这些人口往往不具备在大城市就业的能力,况且大城市本身的消化能力也日益有限。如果以发达国家高级城市化阶段的特征(城乡高度融合一体,城乡生活基本无差别)来看,乡村人口数值将达7亿,这些人口有相当大的比重无法通过流动和迁移到大城市来实现城镇化,这造成小城镇的镇区及县域中心城镇需要以就地城镇化的模式来承担这部分人口实现在地城镇化。因此新型城镇化背景下小城镇发展的问题比以往任何时期都严峻,这些小城镇能否健康发展将影响到新农村建设、城乡统筹发展是否能够得以实现。

这些问题的根源,一方面是小城镇自身发展的各类要素处于劣势,另一方面是对小城镇问题的调查和理论研究不足,未能对其发展进行有效的引导和调控[7]。城镇化评价是制定城乡发展政策、编制各类规划和开展城镇研究的重要依据。长期以来,我国学者对大城市城镇化发展的评价形成了人口城镇化率单一指标、城建城镇化质量综合评价(反映城镇化发展过程中土地、资源、环境、经济等要素发展的效率或竞争力)[8-12]和人口城镇化质量综合评价(反映城镇化过程中人们接受和获取城市生活方式的程度)[1]三大类的评价方法,评价的结果对发现大城市发展存在的问题和提出相应的对策措施等方面起到非常重要的作用。小城镇受数据统计资料的局限性,对其城镇化评价以常住人口城镇化率为主,户籍城镇化率较少被纳入做分析,而城镇化质量评价缺少相应的统计数据,结果是小城镇化的城镇化发展现状没有被深入挖掘和分析,这给我们的启示是开展小城镇的城镇化全面分析是认识和发现小城镇发展存在问题的重要途径。

1 案例选取、方法与数据

1.1 案例选取

案例选取主要依托2016年国家住建部组织开展的全国小城镇详细调查(福建组)的调研任务。根据住建部小城镇详细调查组的总体工作部署,案例选取小城镇的原则主要是:空间区位上主要以乡村地区为主,同大城市具有一定的空间距离,人口规模上镇域人口控制在2万人左右,镇区人口1万人左右。

福建调查组由福建工程学院建筑与城乡规划学院和深圳大学建筑与城市规划学院的部分师生构成,调查组同福建省住建厅和若干备选小城镇的镇政府进行沟通协调,最终在福建省4大区域分别选取了1个代表性的小城镇:闽东为罗源县鉴江镇、闽南为永春县仙夹镇、闽中为尤溪县西滨镇、闽西为连城县四堡镇(表1),这些小城镇同大都市之间均有一定的空间距离,通勤时间在1~2个h不等,镇域和镇区的常住和人口规模也总体符合住建部调查组的要求。

1.2 研究方法

本文试图从小城镇经济社会基本概况、人口城镇化率(常住+户籍)、人口城镇化质量综合评价3个层面综合分析小城镇就地城镇化发展的现状和困境。人口城镇化质量综合评价方法同以往的城镇化质量评价方法不同,该方法构建了一个人本的城镇化质量评价分析框架(图1),认为无论居住在城镇或乡村的人口都在经历城镇化,即不管居住在城镇或乡村地域的人口同城市各种设施相互作用的过程均不同程度获取了城市性的生活方式,这种城市生活方式的程度综合体现了人口城镇化质量的高低,并可通过人们与城市各类设施相互作用过程中的各种开支或经验积累来判识和评价[1]。本文对案例小城镇人口城镇化质量综合评价过程中的指标权重、数据标准化方法和质量等级划分直接参考借鉴《中国人口城镇化质量评价及其省际差异分析》一文中的相关方法、指标权重及等级类型划分(表2、表3)。等级划分主要是将国内居民可支配收入与美国不同历史时期的国民人均可支配收入作比较,指数值是人口城镇化质量综合评价的数值,指数值高于0.8,相当于1975年美国的人口城镇化质量水平;指数值介于0.6~0.8,相当于1970年美国的人口城镇化质量水平;指数值介于0.4~0.6,相当于1960年美国的人口城镇化质量水平;指数值介于0.2~0.4,相当于1950年美国的人口城镇化质量水平;指数值低于0.2,相当于1940年美国的人口城镇化质量水平。

表1 案例小城镇人口统计一览表(2015年)Tab.1 Demographic table of the sampled small towns in 2015

资料来源:案例小城镇镇政府提供

图 1人口城镇化质量评价的方法原理[1] Fig.1 Method and principle for evaluatingpopulation urbanization quality

表2人口城镇化质量综合评价指标体系[1]

Tab.2Comprehensiveevaluationindexsystemofpopulationurbanizationquality[1]

评价内容指标选取权重就业状况可支配收入/纯收入0.1491基本生活与消费食品支出0.0922衣着支出0.1716居住支出0.1053交通通讯支出0.2018休闲与文化观念娱乐教育文化支出0.1446医疗/康体保健支出0.1354

表3人口城镇化质量等级类型划分

Tab.3Hierarchicalclassificationofpopulationurbanizationquality

等级类型名称指数值区间1高质量城镇化>0.82中高质量城镇化0.6~0.83中等质量城镇化0.4~0.64中低质量城镇化0.2~0.45低质量城镇化<0.2

1.3 数据来源

小城镇经济社会基本概况和人口城镇化率分析的数据主要来自各个案例镇提供的统计数据和资料,人口城镇化质量评价分析的数据主要来自在4个案例小城镇镇区随机发放的问卷,每个小城镇发放120份问卷,共480份,总共回收411份问卷,在鉴江镇、仙夹镇、西滨镇、四堡镇分别回收有效问卷107份、99份、105份和100份。

2 结果分析

2.1 小城镇经济社会基本概况分析

2.1.1 小城镇交通区位条件分析

如图2,宏观区位方面,4个小城镇均处在周边大城市的1~2 h的辐射范围,在县城中心区1 h的辐射范围;对外交通区位方面,西滨镇和仙夹镇距最近高速公路出口和最近的国道及最近的火车站均在0.5 h范围内,四堡镇和鉴江镇距最近高速公路出口和最近火车站的车程为0.5~1 h,四堡镇距最近机场的距离不到1 h,西滨镇为1~2 h,仙夹镇和鉴江镇为2~3 h。这几个小城镇的公路交通和铁路交通相对便利,航空的可达性有待加强,但总体来看,相对其他城镇而言,它们并没有区位条件方面的优势。

2.1.2 小城镇经济发展特征分析

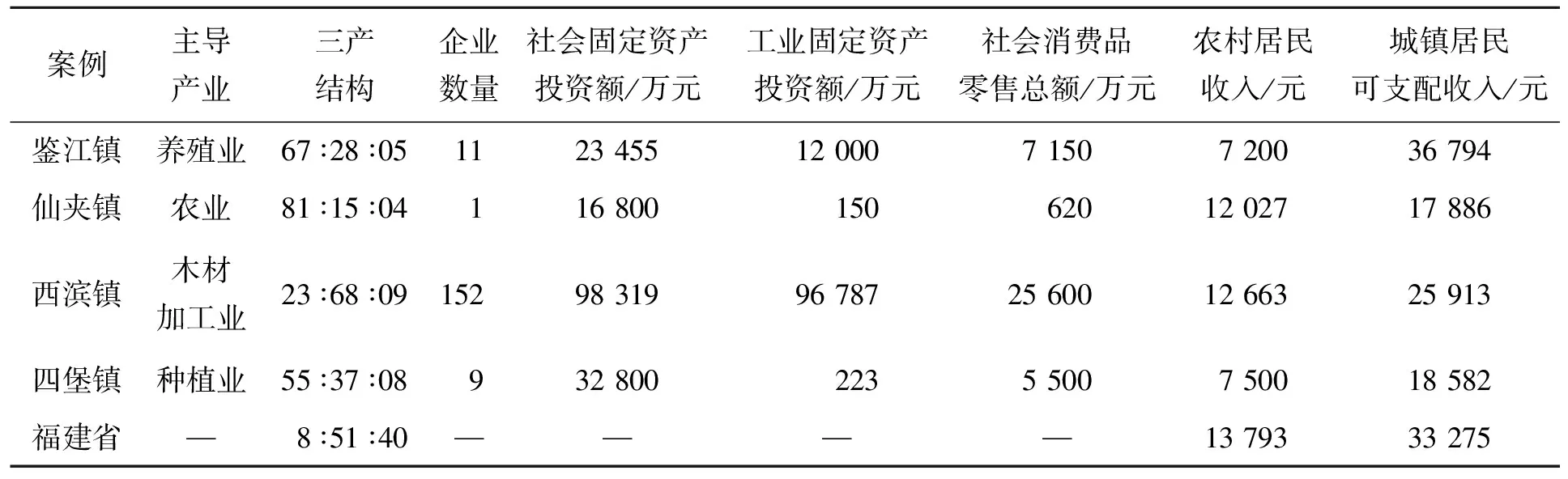

由于各个案例小城镇均没有完整的GDP统计数据,本文根据各镇收集到的统计资料及问卷调查的数据,选取以下8个指标用于分析小城镇的经济发展特征,见表4。

图2 案例小城镇的区位分布Fig. 2 Regional distribution of sampled small towns

案例主导产业三产结构企业数量社会固定资产投资额/万元工业固定资产投资额/万元社会消费品零售总额/万元农村居民收入/元城镇居民可支配收入/元鉴江镇养殖业67∶28∶051123455120007150720036794仙夹镇农业81∶15∶041168001506201202717886西滨镇木材加工业23∶68∶091529831996787256001266325913四堡镇种植业55∶37∶089328002235500750018582福建省—8∶51∶40————1379333275

从主导产业、产业结构和企业数量来看,小城镇主导产业发展均以本地初级资源开发为主,第一产业和初级加工业比重较高;4个小城镇产业结构层次均比全省水平低,第三产业比重均小于10%,除西滨镇工业化程度相对较高(第二产业比重达到68%),其余3个小城镇第一产业均高于50%,第二产业比重较低,表明小城镇的产业发育程度相对较差;企业数量除西滨镇拥有152家,其余3个小城镇企业数量总数累加仅为21家,调研过程中发现随着环境管治等政策的实施,还有相当一部分企业面临关停的问题,未来企业的空心化趋势将日益显著,小城镇工业化发展缺乏企业主体。

从社会固定资产投资额和工业固定资产投资额来看,除西滨镇拥有相对较高的投资额,其余3个小城镇社会固定资产投资额普遍偏低,相应的工业固定资产投资额更少,表明小城镇工业化和城镇化发展缺乏资金来源和保障。

从农村居民、城镇居民收入情况及社会消费品零售总额看,除鉴江镇城镇居民收入高于全省水平(由于鉴江镇是历史海防重镇,依靠广阔的海洋资源,从渔业获取较为可观的收入),其余3个小城镇的城镇居民可支配收入及4个小城镇的农民纯收入均低于全省水平,表明小城镇收入情况呈现“镇不如一般城镇,村不如一般乡村”的特征;除西滨镇社会消费品零售总额相对较大外,其余3个小城镇社会消费品零售总额显著偏小,表明小城镇的消费需求相对较低。

2.1.3 小城镇社会发展特征分析

小城镇的人口构成是社会结构的重要表征,本文选取人口净迁入率、人口年龄结构、人口受教育程度结构3个指标用于分析,见表5。

表5 案例小城镇社会发展特征(2015年)Tab.5 Characteristics of social development in sampled small towns in 2015

从人口净迁入率正负值来看,小城镇表现出一致性的特点,即镇域人口呈现净迁出,镇区人口呈现净迁入,表明小城镇承担了镇域周边乡村城镇化空间载体的功能;从镇域和镇区人口净迁入率的数值来看,两者呈现负相关关系,即镇域范围内人口净迁出人口越多,镇区人口净迁入越多。最显著的如西滨镇,镇域人口净迁入率为-31.99%,镇区人口净迁入率达160.59%,也说明了西滨镇承担了镇域周边乡村地区大量的人口城镇化任务,真正起到了“城尾、乡头”的城镇化连接作用。

从年龄结构来看,4个小城镇均表现为显著的老龄化趋势,即便是老龄人口比重最低的仙夹镇,也达到18%,表明小城镇的年轻劳动力不断空心化。

从学历结构来看,4个小城镇均表现为学历结构层次偏低的趋势,大专及以上的人口比重最高的是西滨镇,仅为11%,表明小城镇高技能人才不断空心化。

2.2 小城镇的人口城镇化率评价

长期以来,我国官方统计部门将城镇地区常住人口占区域总人口的比重作为城镇化率的计算方法,该方法常被称作常住人口城镇化率,该评价方法是将城镇和乡村地域二元化划分,主要反映在城镇地域上居住的人口比重。然而,由于我国特殊的户籍管理制度,还可将户口性质划分为农业和非农业户口两类,大量居住在城镇地域上的农业人口由于未能获取城镇非农业户口,被排挤在城镇各类公共服务和福利之外,被称作“不完全城镇化人口”,因此引申出户籍人口城镇化率的指标,即非农业人口占全部户籍人口的比重。本文分别采用常住人口城镇化率和户籍人口城镇化率对小城镇数量城镇化发展水平进行评价,见表6。

表6案例小城镇的人口城镇化率评价(2015年)

Tab.6Evaluationofpopulationurbanizationrateinsampledsmalltownsin2015

案例常住人口/%户籍人口/%鉴江镇56.983.85仙夹镇47.084.81西滨镇84.2137.80四堡镇67.687.67福建省62.59—

从常住人口城镇化率看,指标数值同全省常住人口城镇化率相差不大。最低的仙夹镇为47.08%,最高的西滨镇则达到84.21%,鉴江镇和四堡镇也分别达到56.98%和67.68%,指标上反映出小城镇的城镇化水平相对较高,似乎城镇化发展已逐步进入高级成熟阶段。

从户籍人口城镇化率看,除了西滨镇户籍人口城镇化率处在中等偏下一点的水平上,其余3个小城镇户籍人口城镇化率均低于10%,同常住人口城镇化率的指标数值相差十分悬殊,似乎城镇化还处在初期发展阶段。

以上对比如此悬殊的两组数值,表明人口城镇化率的评价方法难以反映这些小城镇真实的城镇化发展水平,也无法深刻揭示其城镇化发展面临的问题。

2.3 小城镇的人口城镇化质量综合评价

2.3.1 人口城镇化质量指数总体水平比较

由于调研过程中只针对镇区居民开展了日常生活开支的详细调查,因此案例小城镇人口城镇化质量的评价只针对其镇区人口,见图3。

从人口城镇化质量指数来看,4个小城镇的人口城镇化质量指数值均显著低于全国和福建省城镇人口的指数值;指数值比较最高的是鉴江镇和西滨镇,分别为36.81和35.86;指数值相对较低的是仙夹镇和四堡镇,分别为26.78和22.04,仅略高于全国和福建省乡村人口的指数值。单就这一指标来看,鉴江镇和西滨镇城镇化发育相对较好,能更好地承担城乡统筹和城乡连接的功能。

图3 案例小城镇的人口城镇化质量指数Fig.3 Index of population urbanization quality in sampled small towns(urban population)

2.3.2 人口城镇化质量单指标对比分析

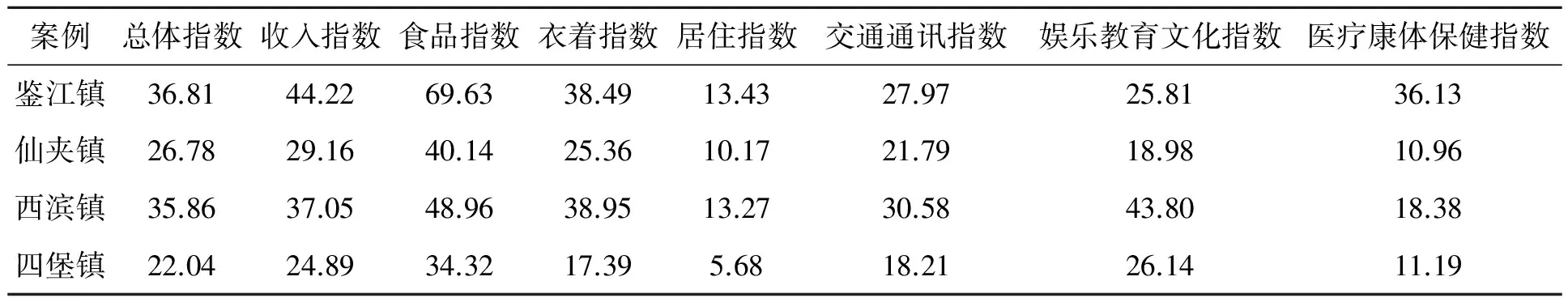

从人口城镇化质量单指标指数值来看,4个小城镇的发展存在显著差异。鉴江镇在收入指数、食品指数、衣着指数3个指标高于总体指数,其余指标的指数值则相对较低;仙夹镇则只有收入指数和食品指数高于总体指数,西滨镇在收入指数、食品指数、衣着指数、娱乐教育文化指数4个指标高于总体指数;四堡镇则是收入指数、食品指数、娱乐教育文化指数3个指标高于总体指数。总体看,西滨镇非日常基本生活(居住、食品)指标的指数值相对较高,现代城市生活方式氛围更好;鉴江镇总体指数高主要与收入指数和食品指数有关,这与其特殊的渔业资源禀赋有关,实质上城镇化程度并不高;仙夹镇和四堡镇现代城市生活方式的氛围较低,见表7。

表7 案例小城镇的人口城镇化质量单指标对比(2015年)

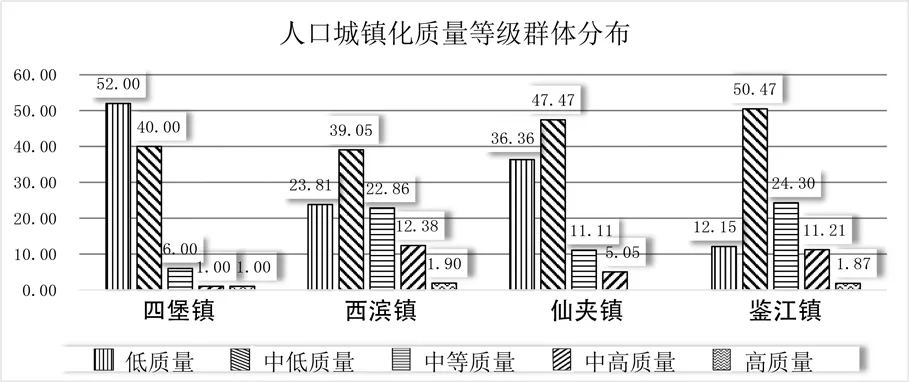

2.3.3 人口城镇化质量等级群体分布比较

人口城镇化质量评价方法可以针对4个小城镇的所有调研人口进行个体城镇化质量等级评价,见图4。从图中可以发现四堡镇90%以上的人口的城镇化质量处在中低质量等级以下,中等质量仅占6%,中高质量和高质量群体各占1%,仙夹镇质量等级分布趋势和四堡镇类似,但无高质量群体;西滨镇中低质量等级群体占63%,中等质量群体占23%,中高质量和高质量群体分别占12%和2%,鉴江镇质量等级分布趋势和西滨镇类似。总体看,四堡镇和仙夹镇人口城镇化质量等级结构层次较低,西滨镇和鉴江镇人口城镇化质量等级结构层次较高,能承担更多的城镇化空间载体的职能,对周边村庄人口更具有吸引力。

图4 人口城镇化质量等级群体分布Fig.4 Class distribution of population urbanization quality

3 结论与建议

3.1 结论

在我国快速城镇化的浪潮中,规模较小的小城镇往往被市场经济甩在边缘,发展面临诸多困境和问题。本文以2016年国家住建部组织开展的全国小城镇详细调查(福建组)的调研任务为基础,从经济社会基本概况、人口城镇化率、人口城镇化质量综合评价三个层面研究小城镇就地城镇化的现状与问题。研究的主要观点有:第一,虽然小城镇的交通条件日益改善,但并无显著的区位优势;第二,对其经济发展特征的分析表明其经济产业和投资正面临日益空心化的问题,缺乏推动发展的企业主体,小城镇缺乏自主发展动力;第三,对其社会发展特征的分析发现小城镇正面临年轻劳动力、高知识、技能人口日益空心化的问题,小城镇发展缺乏强有力的人力资源支撑,同时镇域人口净迁入率同镇区人口净迁入率之间存在负相关关系;第四,对其人口城镇化率的评价发现户籍人口城镇化率与常住人口城镇化率相差悬殊,说明传统的城镇化率评价方法愈加不能反映其城镇化发展的水平,由于大量人口外流,如以常住人口城镇化率来评价可能导致虚假的高城镇化率;第五,对其人口城镇化质量的综合评价发现该方法能有效区分不同小城镇人口城镇化质量的总体及单项指标的发展水平,同时还可开展人口城镇化质量群体差异分析。综合评价成果发现四个小城镇的人口城镇化质量均显著低于全国和福建

省城镇人口的城镇化质量,其中四堡镇和仙夹镇人口城镇化质量指数基本同全国和福建省乡村人口的城镇化质量指数相当,说明小城镇作为城镇化空间载体的功能普遍偏弱。对城镇化群体等级结构的分析发现小城镇人口城镇化中低质量等级占绝对比重,其中西滨镇和鉴江镇中等质量以上群体占有一定的比重,相比之下,这两个镇的镇区对周边村庄人口城镇化更具吸引力。

3.2 建议

总结上述研究问题,得出小城镇在推进就地城镇化的过程中存在如下困境:缺乏发展的政策和区域优势,经济、产业、资金、精英人口日益空心化,城镇化和工业化缺乏自主内生动力;人口城镇化质量不高,导致其在推进就地城镇化的过程中难以对周边地区带来足够的拉力和吸引力。

针对这些问题本文提出以下建议:第一,从国家、省、市层面加强顶层设计和引导,给予更多的政策、资金、技术甚至是国企落地的扶持,为小城镇发展搭好台;第二,小城镇政府应强化规划引导,为小城镇发展写好剧本,可借助“互联网+”等新经济摆脱经济发展对区位条件的限制,为经济产业的发展开创新思路,同时应积极进行高品味、绿色环保导向的招商引资,可制定具有吸引力和根植力的优惠政策,搭建空间平台,充分调动从小城镇率先走出去实现城镇化的乡贤和大学生返乡创业,为小城镇经济发展注入内生动力;第三,以提升小城镇人口城镇化质量为依据,切实推进小城镇各类公共设施的建设和改善公共服务的供给,提高就地城镇化的吸引力。

[1] 薛德升,曾献君.中国人口城镇化质量评价及省际差异分析[J].地理学报,2016,71(2):194-204.

[2] 李培林.小城镇依然是大问题[J].甘肃社会科学,2013,35(3):1-4.

[3] 宁越敏.新城市化进程——90年代中国城市化动力机制和特点探讨[J].地理学报,1998,50 (5):88-95.

[4] 薛凤旋,杨春.外资影响下的城市化──以珠江三角洲为例[J].城市规划,1995,19(6):21-27.

[5] 方创琳,毛其智,倪鹏飞.中国城市群科学选择与分级发展的争鸣及探索[J].地理学报,2015,70(4):515-527.

[6] 于立,彭建东.中国小城镇发展和管理中的现存问题及对策探讨[J].国际城市规划,2014,29(1):62-67.

[7] 赵晖.说清小城镇:全国121个小城镇详细调查[M].北京:中国建筑工业出版社,2017:1-8.

[8] 叶裕民.中国城市化质量研究[J].中国软科学,2001,16(7): 27-31.

[9] 葛永军,许学强,阎小培.中国城市化水平的综合判断[J].人文地理,2003,18(1):49-52.

[10] 韩增林,刘天宝.中国地级以上城市城市化质量特征及空间差异[J].地理研究,2009,18(6):1508-1515.

[11] 陈明星,陆大道,张华.中国城市化水平的综合测度及其动力因子分析[J].地理学报,2009,64(4):387-398.

[12] 方创琳,王德利.中国城市化发展质量的综合测度与提升路径[J].地理研究,2011,30(11):1931-1946.