德行领导、关系与创造力:权力距离的调节作用*

王永跃 张 玲 张书元

(浙江工商大学工商管理学院,杭州 310018)

1 问题提出

在全球化的背景下,日益激烈的市场竞争导致产品生命周期持续缩短,新产品、技术或思想的出现将改变整个行业的发展态势,创新能力逐渐成为组织成功的关键要素(Jafri,Dem,& Choden,2016)。作为组织创新能力的微观基础,没有员工的创造力就不会有组织的创新成果。因此,如何有效激发和提升员工创造力,是关系组织生存与发展的大事,也是产学两界共同关注的重要议题。

员工创造力是指员工在工作中产生关于产品、程序和质量等具有创造性、新颖的想法或观点(Amabile,Conti,Coon,Lazenby,& Herron,1996)。已有的研究表明,影响创造力的因素包括:(1)个体因素,如自我效能(Ma,Cheng,Ribbens,& Zhou,2013)、人格以及情绪智力(Jafri et al.,2016)等;(2)环境因素,包括:与工作相关的因素,如工作复杂性及同事支持(Liu,Jiang,Shalley,Keem,& Zhou,2016)等;团队层面因素,如领导风格等(Gu,Tang,& Jiang,2015);组织层面因素,如组织创新氛围等(Chen & Hou,2016)。

在影响员工创造力的环境因素中,领导是最为直接的因素之一(Ma et al.,2013),因为员工往往通过对领导行为的解读来选择合适的行为。在诸多领导类型中,西方文化背景下衍生出的伦理型领导对员工创造力的影响近年受到了研究者的关注(Chen & Hou,2016)。然而,同样是关注领导者的道德表现,根植于东方文化的德行领导与员工创造力的关系并未得到应有的重视(Wu,2012)。令人困惑的是,即使在为数不多的实证研究中仍存在着不一致的结果。有研究者认为德行领导对激发员工创造力具有显著的正向影响(许彦妮,顾琴轩,蒋琬,2014;Gu et al.,2015),而另一些研究认为此两者之间并不存在显著关系(陈璐,高昂,杨百寅,井润田,2013)。

以上混淆的结果不仅造成中国本土领导理论发展的阻滞,也导致管理者在实践应用时常常无所适从。本文推测,造成以往研究结果不一致的主要原因有两个。第一,以往较少有研究同时探讨两者关系间的作用机制和边界条件;第二,在研究中国情境下的组织公民行为(如创造力)时应考虑中国文化特征因素(Farh,Earley,&Lin,1997),而以往研究忽略了从这一角度来探究两者之间的关系。

根据Farh等人(1997)的观点,本研究认为探讨德行领导对员工创造力的影响机制和边界条件时,选取反映中国社会文化特征的变量,可能是进一步厘清此两者关系的理论突破口。本研究期望在理论上为拓展中国本土化领导管理理论做出贡献,同时在实践上为中国企业有效地激发员工创造力提供对策。

本文将通过建立一个有调节的中介模型来分析中国文化背景下德行领导对员工创造力的作用机制。首先,德行领导因其高尚的个人操守,正直廉洁、以身作则的树德行为,构建了可信的、支持性的、安全的工作氛围,有利于激发下属创造力。其次,由上下级关系概念来透视领导与员工行为的关系已成为中国式管理研究的最佳进路(王忠军,龙立荣,刘丽丹,2011)。德行领导有助于与下属建立亲密的私人关系,且在高质量的上下级关系中,领导会给予下属更多工作与情感上的支持(Zhang,Deng,Zhang,& Hu,2016),从而为员工表现创造力提供了必要条件。由此本文推测上下级关系在德行领导与员工创造力之间起到中介作用。最后,作为一种价值观倾向,权力距离在中国是一个不容忽视的文化情境变量(陈璐等,2013),可能会影响到下属对领导者行为的敏感程度,从而影响到上下级关系。即德行领导通过上下级关系激发员工创造力的过程可能会受到员工权力距离的调节。

1.1 德行领导与上下级关系

“为政以德,譬如北辰,居其所而众星共之”,体现了古人对领导者德行品质的推崇。德行领导是指领导者表现出较高的个人操守和道德修养,尤其是仁厚诚挚、对下属一视同仁、关心下属成长等的树德行为,以赢得员工的尊重、认同和效仿(郑伯埙,周丽芳,樊景立,2000)。研究表明德行领导对员工的工作表现和态度会产生积极影响(Wu,2012)。

上下级关系是指组织中员工通过工作范围之外的互动行为与其领导建立的非正式、特殊性的私人关系质量(Law,Wong,Wang,& Wang,2000)。受儒家“特殊主义”文化影响,员工密切附属于基于“人际关系”所建立的社会秩序,“私人关系”在中国组织成员的人际交互过程中发挥了重要的作用(刘咏梅,邹意,卫旭华,2017)。人际互动表面上遵循工作中的角色规范,而事实上,与上级隐而不宣的私人关系才是更重要的主导因素(王忠军等,2011)。

本文认为德行领导对上下级关系有积极影响。一方面,为了更好地发挥领导效力,上级会与下属建立密切的关系(Weng,2014)。在中国,即使是展现出正直、无私等道德品质的德行领导,受“面子”文化的影响,也不可避免的会基于人情法则把部分员工划为自己的“圈内人”,与他们有更密切的私人交往。在与下属的交往中,德行领导表现出对下属真正的关心,并且尊重、信任他们。这些行为帮助德行领导与下属建立更高水平的联系。另一方面,员工普遍重视和期望与上级建立并维持良好的私人关系(Zhang et al.,2016)。受“关系取向”文化的影响,下属希望通过逢迎、帮领导办事等策略,成为领导的“圈内人”,以获得更多资源。当员工示好的对象是德行领导时,其平易近人、不摆领导架子、为人厚道的处事方式,在与下属产生更多互动的同时也赢得了下属的信任和尊重,从而建立起高质量的上下级关系。综上所述,本文提出如下假设:

H1:德行领导对上下级关系有正向影响。

1.2 上下级关系的中介作用

社会交换理论认为,交换双方会依据所得来回报对方提供的资源。德行领导在与员工交往中表现出的以身作则、真诚、关爱与公平对待被员工视为是领导向部属提供支持性的交换资源,作为回报,员工会把维护组织的有效运行视为自己的义务。而创造性活动的开展正是承担这种义务的一种具体的行为表现。因而本文认为德行领导对员工创造力有正向影响,Gu等人(2015)的研究也支持了这一点。

然而德行领导对员工创造力的直接影响有限,大部分还可能会通过某种“桥梁”作用来对员工创造力产生影响。在强调人情文化的中国情境下,相比于工作中的正式交换关系,与上级在工作外建立的私人关系对下属角色外行为(如表现创造力)影响更大(Weng,2014)。鉴于领导者有能力去构建一种相互信任的人际关系,提高上下级关系质量,本文预测上下级关系可能在德行领导与员工创造力间起到中介作用。

古人云:“投我以桃,报之以李”,“来而不往非礼也”。根据社会交换理论,当感知到领导的良好对待时,员工往往会用积极的行为来回报领导。首先,与领导有着高质量上下级关系的下属对组织有较多的责任感,在工作中愿意付出更多努力以促进组织的有效运行,因而他们会更愿意表现创造力。其次,高上下级关系意味着双方遵循更深层次的互惠原则(Law et al.,2000)。员工愿意付出超过职责范围的努力,积极地投入到具有风险性的创新活动中去,以期回报领导友善的行为,在上下级关系中实现互惠的责任。最后,高上下级关系表明领导和员工建立了“特殊”的关系,这些员工是领导的“圈内人”。领导会给“圈内人”提供更多资源、信息支持,因而他们有更多资源来更好地表现创造力。因此,上下级关系与创造力正相关,结合前述德行领导显著提升上下级关系和创造力,本文提出如下假设:

H2:上下级关系中介了德行领导对员工创造力的影响。

1.3 权力距离的调节作用

权力距离作为一种文化价值观,是指人们对组织中权力分配不平等情况的接受程度(Furrer,Liu,& Sudharshan,2000)。鉴于领导在任务分配、考核等工作中具有相当程度的主观性,下属权力距离的不同可能会导致下属对领导行为的敏感程度不同,于是本文推测德行领导对上下级关系的影响可能受到下属权力距离的调节。

具体而言,高权力距离的员工谨遵“上尊下卑”的传统思想,接受自身在权力和地位上与上级的差距。对他们而言,上级在组织中统筹资源的分配,下属依赖上级获得资源并完成工作是理所应当的,因而对上级的行为不敏感。即使上级展示出较高的德行品质,下属也不会在工作之外和上级进行较多的沟通交流(Aycan,Schyns,Sun,Felfe,&Saher,2013)。而低权力距离的员工倾向于相信自己与领导一样都是组织不可或缺的一员,往往不会认同组织权力的不平等分配,会将上级视为可以接近的,期望与上级建立良好的人际互动,因而他们的心理和行为更有可能受领导行为的影响。德行领导者所传递出尊重、关怀、重视等积极的情感以及平易近人的态度满足了他们对领导的期待,从而更有可能因信任、尊重领导而与领导建立高质量的上下级关系(Aycan et al.,2013)。因此,本文提出如下假设:

H3a:权力距离调节了德行领导与上下级关系之间的关系,即低权力距离强化了德行领导对上下级关系的影响;反之越弱。

进一步地,由于权力距离调节了德行领导对上下级关系的作用,且上下级关系中介了德行领导与员工创造力的关系,本文认为权力距离也调节了上下级关系在德行领导与员工创造力关系之间的中介作用,具体表现为被调节的中介模型。权力距离越低,德行领导通过上下级关系传导的对员工创造力的效应就会越强。据此,提出如下假设:

H3b:权力距离调节了上下级关系在德行领导与员工创造力之间的中介效应。即当员工的权力距离水平较低时,上下级关系的中介作用得以增强。

2 研究设计

2.1 数据收集

本研究采用异源评价法对浙江与上海的12家高新技术企业进行数据收集,其中,员工创造力由其直接主管评价,德行领导、上下级关系和权力距离则由员工自评。问卷发放前,研究人员先与各企业负责人对问卷发放流程与参与问卷调查人员名单进行商定,每位主管需对3~5名直接下属的创造力进行评价。最终确定了86位主管与350名员工作为调查对象。为降低员工填写顾虑,所有问卷均为匿名填写,并在填写完成密封后直接交予各企业负责人并邮寄给研究生,由研究生完成配对工作。最终回收员工问卷307份(回收率87.7%),领导问卷76份(回收率88.4%)。剔除无效(重复作答或缺失严重)问卷后,获得有效员工问卷275份(有效率89.6%),有效领导问卷69份(有效率90.8%)。其中,员工样本中,男性156人(56.7%);年龄以25~30岁为主(42.3%);教育程度以本科为主(44.0%);工龄以3年及以下为主(35.3%)。

2.2 测量工具

德行领导采用郑伯埙等(2000)的9题单维量表,5点评分。样题如“我的领导为人正派,不会假公济私”。本研究中该量表的α系数为0.91。

上下级关系采用Law等(2000)的6题单维量表,5点评分。样题如“在工作之余,我会给领导打电话或者去拜访他”。本研究中该量表的α系数为0.83。

权力距离采用Furrer,Liu和Sudharshan(2000)的4题单维量表,5点评分。样题如“人与人之间的不对等是人们所期望并想要的”。本研究中该量表的α系数为0.83。

员工创造力采用Farmer,Tierney和Kung-Mcintyre(2003)的4题单维量表,5点评分。样题如“他/她会优先尝试新观念或新方法”。本研究中该量表的α系数为0.92。

性别、年龄、教育程度、工龄可能会对员工创造力产生影响(李锐,凌文辁,柳士顺,2012),因此本研究将这四个变量作为控制变量。

除德行领导量表采用国内量表外,本次研究中运用的其余量表皆为国外学者开发的量表。本研究采用回译法对英文问卷进行了翻译,确保问题清楚、准确。

3 结 果

3.1 共同方法偏差

首先,采用Harman单因素分析对模型进行检验,结果没有单一因子析出;然后对数据做因素分析,结果显示四变量的题项分别分布在各自维度,四因素累积方差解释量为71.21%;最后,分别构建四个SEM进行比较,结果显示四因素模型(χ2=247.33,df=224,GFI=0.93,TLI=0.97,CFI=0.98,RMSEA=0.048)拟合效果最优,并且采用“加入非可测方法变异因子”的方法,将共同方法因子作为第五个变量纳入SEM,模型变化不显著(χ2=272.34,df=201,GFI=0.92,TLI=0.96,CFI=0.98,RMSEA=0.05)。综上,本研究中虽不可避免地存在一定的共同方法偏差,但是共同方法偏差并不严重。

3.2 相关分析

表1显示了本研究中各变量的均值、标准差和相关系数,从中可看出,德行领导(r=0.37,p<0.001)和上下级关系(r=0.39,p<0.001)分别与创造力正相关,德行领导(r=0.47,p<0.001)与上下级关系正相关。这些结果为后续假设检验提供了初步支持。

表1 均值、标准差及变量间的相关系数

注:N=275。零阶相关。*p<0.05;**p<0.01;***p<0.001。下同。

3.3 假设检验

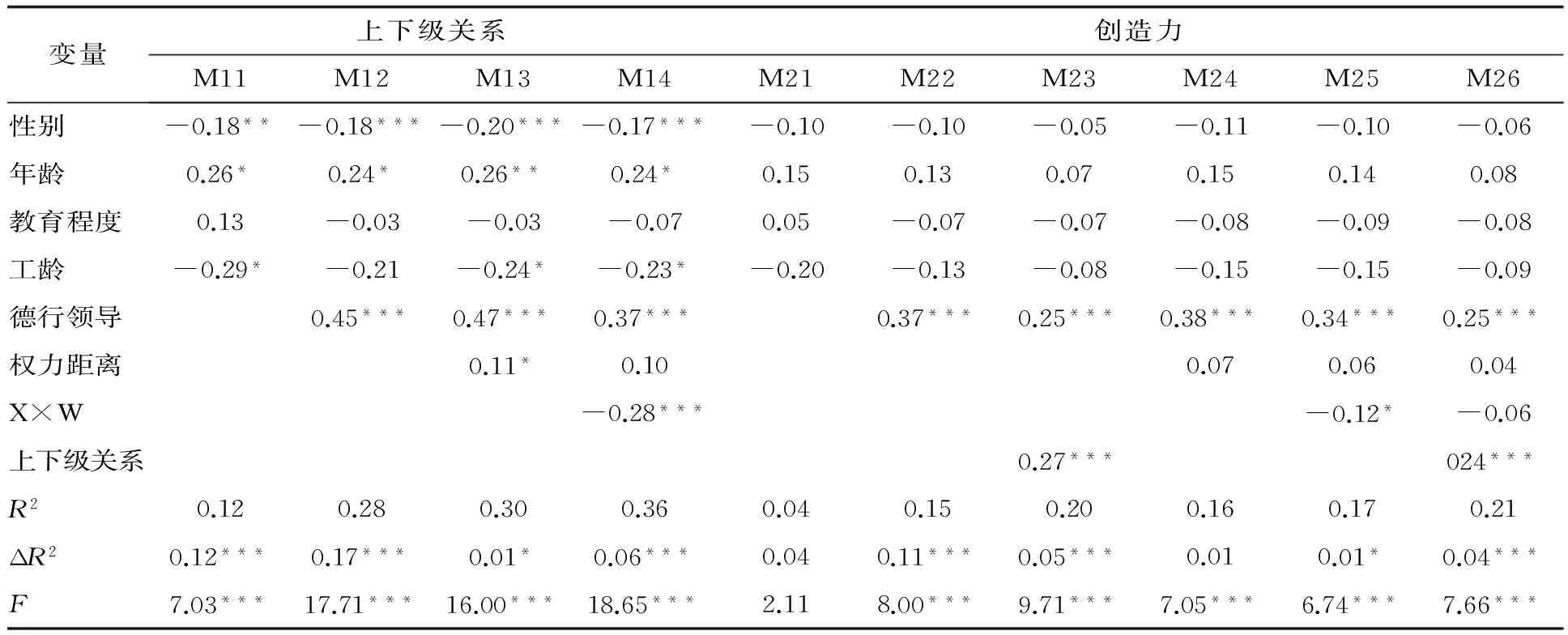

根据中介效应检验步骤(结果见表2),首先检验德行领导对上下级关系的影响(β=0.45,p<0.001,M12),回归系数显著,假设1被验证;随后加入中介变量,德行领导对员工创造力的影响效应有所减弱,但仍然显著(β=0.25,p<0.001,M23),表明上下级关系在德行领导和员工创造力之间起部分中介作用。Sobel检验的结果进一步表明上下级关系在德行领导和员工创造力之间的间接效应显著(Z=4.95,p<0.001),假设2得到验证。为检验假设3a,把德行领导和权力距离做中心化处理并计算两者的乘积项。交互效应项对上下级回归系数显著(β=-0.28,p<0.001,M14),假设3a得到验证。

为进一步解释权力距离的调节模式,进行简单斜率分析。员工权力距离水平较低时,德行领导对上下级关系的影响显著(β=0.50,p<0.001);员工权力距离水平较高时,德行领导对上下级关系的影响不显著(β=0.11,p>0.05)。

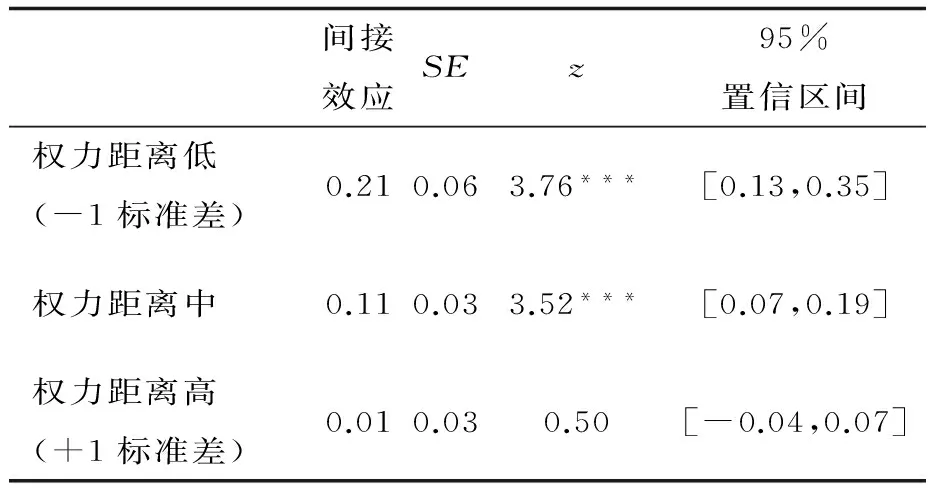

为了检验假设3b,即有调节的中介效应,本研究采用Preacher,Rucker和Hayes(2007)的条件间接效应检验程序。从表3可以看出,当员工的权力距离较低,德行领导对员工创造力的间接效应在95%水平上的置信区间分别为[0.07,0.19]和[0.13,0.35],间接效应显著,表明当权力距离较低时,德行领导经由上下级关系对创造力产生的影响更高,假设3b得到验证。

表2 层级回归分析

注:X×W=德行领导×权力距离。除M24的ΔR2是在M22上的R2改变量外,其余模型的ΔR2均是在前一个模型基础上的R2改变量。

表3 权力距离的条件间接效应检验

4 结果讨论、研究意义及展望

4.1 结果讨论

首先,本研究验证并深化了德行领导在中国情景下对员工创造力的积极作用(Gu et al.,2015)。这可能是由于德行领导给员工提供了关爱、公平等支持性资源,促使员工产生回报心理,激发其表现创造力。其次,结果表明德行领导会促进上下级关系的提高。这可能是因为德行领导高尚的行为赢得了下属的尊重与认可,有助于上下级之间建立亲密的私人关系。第三,研究发现上下级关系在德行领导和创造力之间的部分中介作用。这可能是因为上下级关系是一种强调工作外的社会交换关系,要将这种社会交换关系转化为创造力,还需要其它因素的共同作用。已有研究证明了建言行为(Chen & Hou,2016)、内在动机(Liu et al.,2016)以及自我效能(Ma et al.,2013)等都是领导影响员工创造力的中介变量。最后,本研究发现权力距离缓冲了德行领导对上下级关系的作用。这可能是因为我国“人伦为本”的思想强调尊卑等级制度,表现为组织中的员工认同并愿意接受领导与下属之间的权力分配不平等。

4.2 理论意义

首先,本文响应Farh等人(1997)的呼吁,通过有调节的中介模型设计,系统地分析了中国文化背景下德行领导对员工创造力的影响机制及边界条件,研究结果深化了当前该领域的研究,丰富了中国本土化领导理论。其次,基于社会交换理论,以往研究从西方情境下提出的建立在工作职责上正式的领导-成员交换关系(LMX)来探究德行领导与员工创造力的关系(许彦妮等,2014),却忽略了中国情境下与领导工作之外建立的私人关系在两者关系之间可能的纽带作用(王忠军等,2011)。本研究表明德行领导行为部分通过上下级关系来间接地影响员工创造力,该结果是对以往采用LMX作为中介解释机制研究的深化和有力补充。最后,权力距离在中国组织中普遍存在(陈璐等,2013),本文将这一文化情境因素引入德行领导有效性的研究中,为德行领导的作用机制和边界条件提供了有力解释。

4.3 管理启示

首先,领导应更多地采用德行领导方式,通过自己的一言一行与下属构建高质量的上下级关系,从而激发其创造力。在工作中,领导应表现出以身作则、一视同仁、惩恶奖善等一系列具有较高道德水准的行为以赢得员工的尊重和信任;在工作外,领导应关心员工生活并及时给员工提供帮助。第二,在权力距离较大的中国,德行领导更要充分发挥人际和情感技巧,建立良好的氛围。德行领导应当营造平等、鼓励成员创新的环境,降低员工的权力距离感,减少员工顾虑,使员工能以一种主人翁的心态投入工作当中。最后,在强调领导德行垂范的中国文化中,组织应为培养和发展德行领导提供一定的人力资源管理方案。组织应开展道德宣传,给领导者提供相应的培训,同时应增加德行在领导绩效考评中的比重,如在奖励、升职中优先考虑领导德行。

4.4 研究局限和展望

第一,变量间的因果关系验证受到横截面数据设计的影响,因此后续可考虑采用时间序列来研究。第二,上下级关系在本研究中起部分中介作用,未来的研究应探讨更多变量,如心理可得性等(王永跃,葛菁青,张洋,2016),以全面揭示德行领导与员工创造力之间复杂的中介机制。最后,除性别、年龄、工龄及教育程度外(李锐等,2012),研究表明智力水平等员工个体特征也可能对创造力表现造成影响(Ojha,Indurkhya,& Lee,2017),因此在未来研究中应控制这些个体因素,从而进一步理清德行领导对员工创造力的作用机制和边界条件。

5 结 论

德行领导对上下级关系有显著正向影响;上下级关系部分中介了德行领导对员工创造力的影响;权力距离调节了德行领导与上下级关系之间的关系;权力距离调节了上下级关系在德行领导与员工创造力间的中介作用。

陈璐,高昂,杨百寅,井润田.(2013).家长式领导对高层管理团队成员创造力的作用机制研究.管理学报,10,831-838.

李锐,凌文辁,柳士顺.(2012).传统价值观,上下属关系与员工沉默行为.管理世界,3,127-140,150.

刘咏梅,邹意,卫旭华.(2017).关系质量对个体揭发决策的影响:权力的调节作用.应用心理学,23,175-184.

王永跃,葛菁青,张洋.(2016).授权型领导、心理可得性与创新:组织支持感的作用.应用心理学,22,304-312.

王忠军,龙立荣,刘丽丹.(2011).组织中主管-下属关系的运作机制与效果.心理学报,43,798-809.

许彦妮,顾琴轩,蒋琬.(2014).德行领导对员工创造力和工作绩效的影响:基于LMX理论的实证研究.管理评论,26,139-147.

郑伯埙,周丽芳,樊景立.(2000).家长式领导:三元模式的建构与测量.本土心理学研究,14,3-64.

Amabile,T.M.,Conti,R.,Coon,H.,Lazenby,J.,& Herron,M.(1996).Assessing the work environment for creativity.AcademyofManagementJournal,39,1154-1184.

Aycan,Z.,Schyns,B.,Sun,J.M.,Felfe,J.,&Saher,N.(2013).Convergence and divergence of paternalistic leadership:A cross-cultural investigation of prototypes.JournalofInternationalBusinessStudies,44,962-969.

Chen,S.Y.,&Hou,Y.H.(2016).The effects of ethical leadership,voice behavior and climates for innovation on creativity:A moderated mediation examination.LeadershipQuarterly,27,1-13.

Farh,J.L.,Earley,P.C.,& Lin,S.(1997).Impetus for action:A cultural analysis of justice andorganizational citizenship behavior in Chinese society.AdministrativeScienceQuarterly,42,421-444.

Farmer,S.M.,Tierney,P.,& Kung-Mcintyre,K.(2003).Employee creativity in Taiwan:An application of role identity theory.AcademyofManagementJournal,46,618-630.

Furrer,O.,Liu,B.S.C.,&Sudharshan,D.(2000).The relationships between culture and service quality perceptions:Basis for cross-cultural market segmentation and resource allocation.JournalofServiceResearch,2,355-371.

Gu,Q.X.,Tang,T.L.P.,& Jiang,W.(2015).Does moral leadership enhance employee creativity? Employee identification with leader and leader-member exchange (LMX) in the Chinese context.JournalofBusinessEthics,126,513-529.

Jafri,M.H.,Dem,C.,& Choden,S.(2016).Emotional intelligence and employee creativity:Moderating role of proactive personality and organizational climate.BusinessPerspectivesandResearch,4,54-66.

Law,K.S.,Wong,C.S.,Wang,D.X.,& Wang,L.H.(2000).Effect of supervisor-subordinate guanxi on supervisory decisions in China:An empirical investigation.InternationalJournalofHumanResourceManagement,11,751-765.

Liu,D.,Jiang,K.F.,Shalley,C.E.,Keem,S.,& Zhou,J.(2016).Motivational mechanisms of employee creativity:A meta-analytic examination and theoretical extension of the creativity literature.OrganizationalBehaviorandHumanDecisionProcesses,137,236-263.

Ma,Y.,Cheng,W.B.,Ribbens,B.A.,& Zhou,J.M.(2013).Linking ethical leadership to employee creativity:knowledge sharing and self-efficacy as mediators.SocialBehaviorandPersonality:anInternationalJournal,41,1409-1420.

Ojha,A.,Indurkhya,B.,& Lee,M.(2017).Intelligence level and the allocation of resources for creative tasks:A pupillometry study.CreativityResearchJournal,29,78-85.

Preacher,K.J.,Rucker,D.D.,& Hayes,A.F.(2007).Addressing moderated mediation hypotheses:Theory,methods,and prescriptions.MultivariateBehavioralResearch,42,185-227.

Weng,L.C.(2014).Improving employee job performance through ethical leadership and “Guanxi”:The moderation effects of supervisor-subordinate guanxi differentiation.AsiaPacificManagementReview,19,321-345.

Wu,M.(2012).Moral leadership and work performance:Testing the mediating and interaction effects in China.ChineseManagementStudies,6,284-299.

Zhang,L.,Deng,Y.L.,Zhang,X.,& Hu,E.H.,(2016).Why do Chinese employees build supervisor-subordinate guanxi? A motivational analysis.AsiaPacificJournalofManagement,33,617-648.