磁共振动态增强结合弥散加权成像在肝脏占位性病变中的应用

(商丘市第三人民医院影像科,河南 商丘 476000)

肝脏占位性病变主要包括肝腺癌、肝血管瘤、原发性肝癌、肝硬化、肝囊肿等,其中肝癌的发病率及病死率处于较高水平,对患者的身体健康及生活质量均造成严重影响,甚至危及患者生命[1]。近年来,随着医学影像学技术不断发展,使肝癌诊断确诊率明显提高,尤其是磁共振(magnetic resonance imaging,MRI)动态增强及弥散加权成像(diffusion weighted imaging,DWI)技术在提升肝脏小病灶检出准确率方面具有重要意义[2-3]。本研究主要探讨MRI动态增强结合DWI在肝脏占位性病变中的应用价值。

1 资料与方法

1.1一般资料选取2014年3月至2017年9月期间我院收治的106例肝脏占位性病变患者,共145个病灶,其中男55例,女51例;年龄28~73(45.37±6.42)岁。

1.2病例收集标准纳入标准:1)所有患者病理诊断明确;2)年龄>18岁且<80岁;3)患者均签署知情同意书。排除标准:1)合并严重的心、肺、肾等功能障碍者;2)精神障碍,意识不清者;3)依从性较差者。

1.3方法选用1.5T MRI仪器进行检查,采集信号采用8通道体部相控阵表面线圈,所有患者均首先进行常规的MRI及DWI检查,确认其图像质量合格后,再行肝脏三维容积动态增强扫描(liver acquisition with volume acceleration,LAVA)。具体方法如下:1)常规MRI平扫:分别采用屏气的快速扰相梯度回波(fast spoiled gradient echo,FSPGR)及呼吸触发脂肪抑制的快速恢复快速自旋回波(fast recovery fast spin echo,FRFSE)分别进行T1WI及T2WI序列扫描,参数设置:层厚为8 mm,层距为2 mm,扫描层数为20层,采用呼吸触发脂肪抑制三维(fast imaging employing steady-state acquisition,FIEAST)扫描冠状位,其层厚为7 mm,扫描层数为20层;2)常规DWI扫描:采用自旋平面回波成像(spin echo-echo planar imaging,SEEPI)序列进行扫描,参数设置:重复时间(repetition time,TR)为6 300 ms,回波时间(echo time,TE)为57 ms,激励次数(number of excitation,NEX)为4,矩阵为128×130,层厚为8 mm,层距为2 mm,扫描层数为20层,扫描视野为42 cm×42 cm;采用非屏气平面回波成像(echo planar imaging,SEEPI)技术及脂肪抑制技术对腹部的脂肪信号进行抑制,将伪影消除,并将弥散系数设为b=0及b=500 s·mm-2;3)LAVA增强扫描:为患者注射钆喷酸葡胺(Gd-DT-PA),选用ZECE高压注射器,剂量为0.1 mmpl·kg-1,速率为2.5 mL·S-1,经肘静脉注射,注入15~25 s后,实施横断为动脉期扫描;47~60 s后,实施门静脉期扫描;3~5 min后,实施增强延迟扫描。参数设置:TR为3.6 ms,TE为2.2 ms,扫描矩阵为288×256,层厚为4 mm,层间重叠为2.5 mm,层数为50层,扫描视野为420 cm×420 cm。

1.4DWI的表观弥散系数(ADC)值测量将图像上传至美国GE公司的ADW4.4工作站,并利用Functool软件拟合出表观弥散系数(apparent diffusion coefficient,ADC)图像,利用感兴趣区(region of interest,ROI)技术测量病灶ADC值。主要测量出病灶最大的3个层面值,取平均值。

1.5判断检查结果由2名专业的影像科副主任医师职称以上的医生阅片,第1次阅片观察MRI动态增强组,包括T1WI、T2WI及LAVA;第2次阅片观察DWI组,包括T1WI、T2WI及DWI;并对病灶检出率及准确率仅分级,主要包括:Ⅰ级:病灶无法显示;Ⅱ级:病灶可以显示,但无法对其定性;Ⅲ级:病灶可清晰显示,且可对其定性。对所有患者的MRI影像表现进行详细记录,并对肝脏占位性病变在各个扫描时相的强化程度及方式进行观察。以细针穿刺及手术病理检查为诊断金标准,对比2种检查方式的检出率及准确率。

2 结果

2.1不同方法的检出率比较MRI动态增强结合DWI检出率较MRI动态增强及DWI高,差异均有统计学意义(P均<0.01);MRI动态增强与DWI扫描检出率比较差异无统计学意义(P>0.05)。见表1。

表1 不同方法的检出率比较

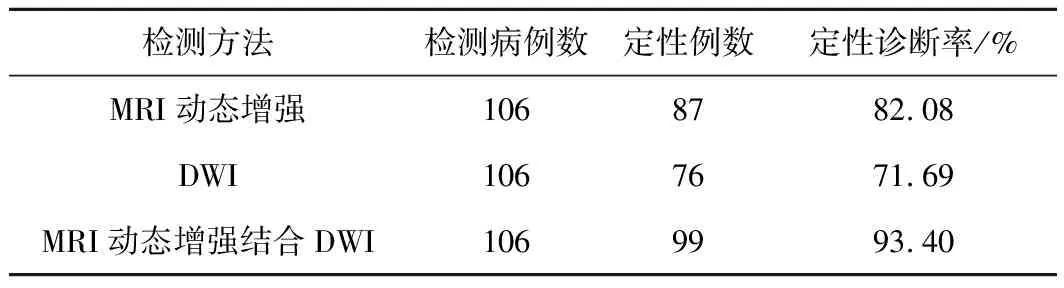

2.2不同方法的定性判断率比较MRI动态增强结合DWI定性诊断率较MRI动态增强及DWI高,差异均有统计学意义(P均<0.05);MRI动态增强与DWI扫描定性诊断率比较差异无统计学意义(P>0.05)。见表2。

表2 不同方法的定性判断率比较

3 讨论

近年来,肝脏恶性肿瘤发病率逐年增加,早期对肝脏恶性肿瘤进行病变性质判断在患者的治疗及预后中均具有重要意义[4]。MRI有较高的软组织对比度,且具有无辐射、多平面成像、参数多等优势[5];虽然该方法是目前评价肝脏病变的重要影像学方法,但仍无法满足临床需求。因此,采取更加合理、有效的诊断方法用于肝脏占位性病变具有重要意义。

MRI动态增强进一步提升了对肝脏恶性肿瘤的诊断及鉴别能力,其主要通过对病灶的动脉期、门静脉期及延时期强化特点进行观察,尤其是动脉期的强化特点在对病变性质的评价中尤为重要[6]。本研究结果显示,MRI动态增强的诊断准确率为82.08%(87/106)。DWI可对活体水分子的弥散特性进行明确判断,可于病变早期提供病理改变信息,并准确将病灶生物学活性反映出来,进而为疾病的早期诊断提供依据。ADC值是DWI扫描判断病灶病变性质的重要依据,通过对其进行量化分析,达到对疾病进行早期诊断的目的[7]。近年来,随着医学影像学技术不断发展,DWI已在临床广泛应用,且对于肝脏ADC值的测量也更加准确。其中肝囊肿组织的水分子运动相对自由,故其ADC值较大;而由于原发性肝细胞癌属于实体瘤,其水分子运动受限,故其ADC值较小。因此,DWI检查中,ADC值的大小可作为区分病变性质的重要指标[8]。本研究结果显示,DWI的诊断准确率为69.81%(74/106)。本研究结果还显示,MRI动态增强结合DWI检出率及定性诊断率均较MRI动态增强及DWI扫描高,表明MRI动态增强结合DWI扫描检查在肝脏占位性病变中应用价值高。宋承东等[9]研究指出,DWI与LAVA技术联合检查可明显提高肝占位性病变的诊断正确率。周婷婷等[10]研究指出,动态增强和DWI联合检测可有效提高良性病灶及直径≤5 mm病灶的检出率。

综上所述,MRI动态增强结合DWI扫描检查可有效提高肝脏占位性病变的检出率及诊断率,值得临床推广。