海上画派山水篇—林纾《山水四屏》赏析

□ 杨振涛

林纾 山水四屏

质地:设色纸本立轴

尺寸:126.9×64.4厘米

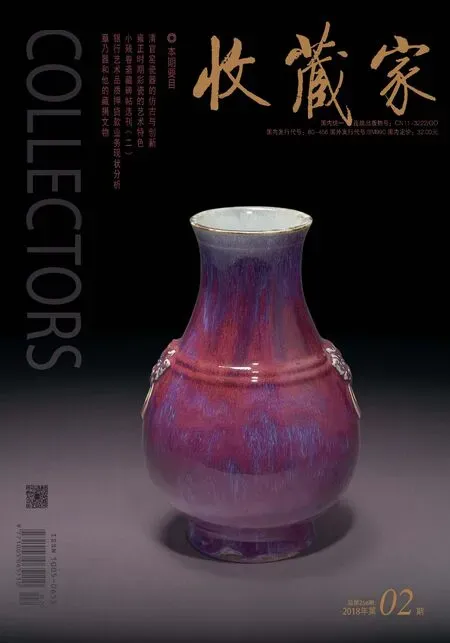

录文:△洞中世界远氛埃,洞外桃花已盛开。天与仙人无量寿,不阅当日避秦来。此本藏诸大内,余入府三次,每见徘徊不去。癸亥三月螺江太傅招宴钓鱼台,假来此本。尽三日之工临之,自谓有会心处,不知识者以为然否?畏卢老人林纾并记。

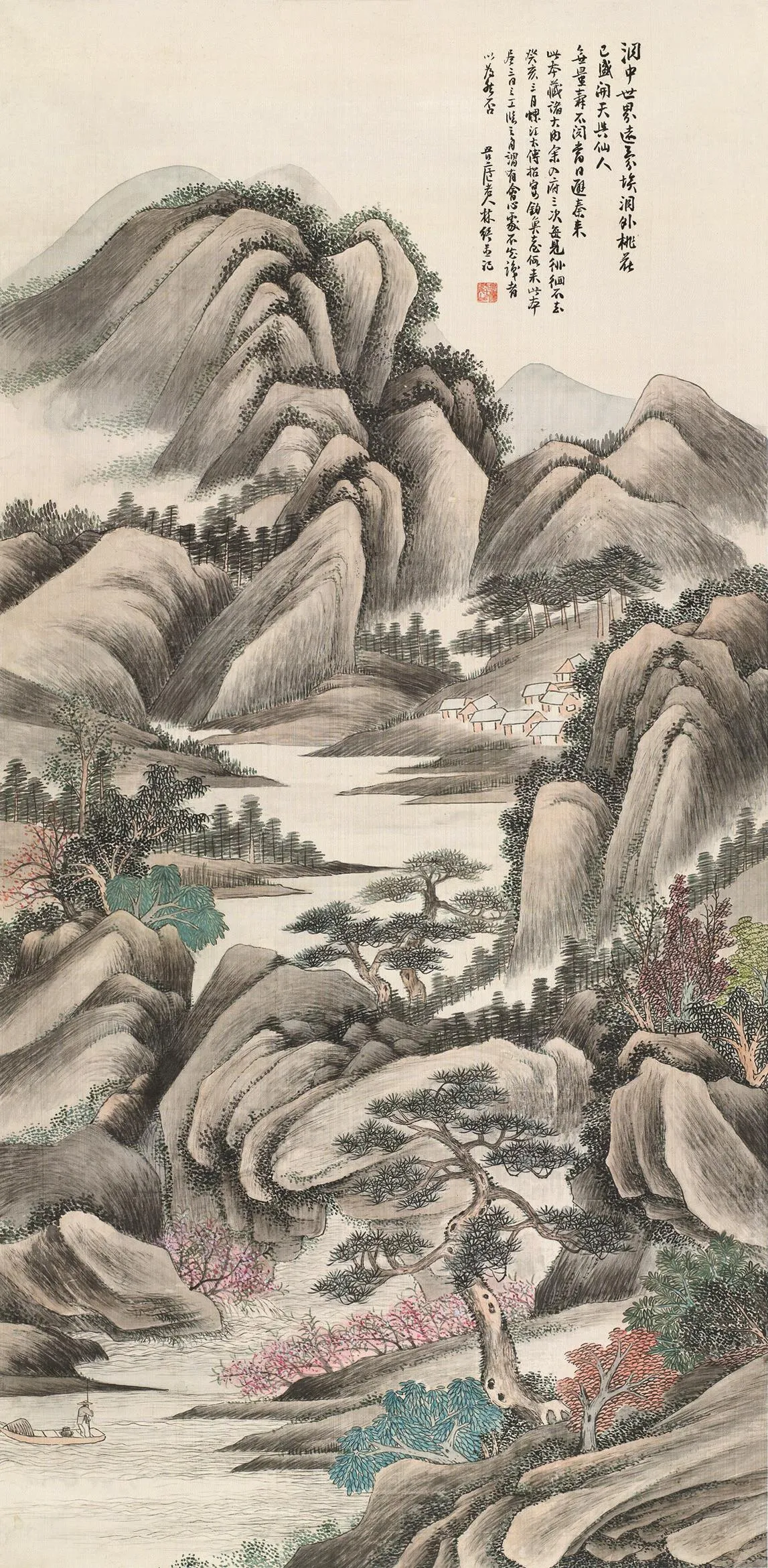

△汨汨灵淋沸小龙,昂头天柱见奇峰。竹深不见前朝寺,却讶风来何处钟。图中为天柱峰,在灵岩右臂。与屏霞峰不相属。高三百馀丈,小龙湫绕其前而出,王光美记此峰,为灵岩诸胜第一,余穿篁竹中里许,始至灵岩寺,望天柱之峰矗立空中如笋也。癸亥八月畏卢老人林纾并记。

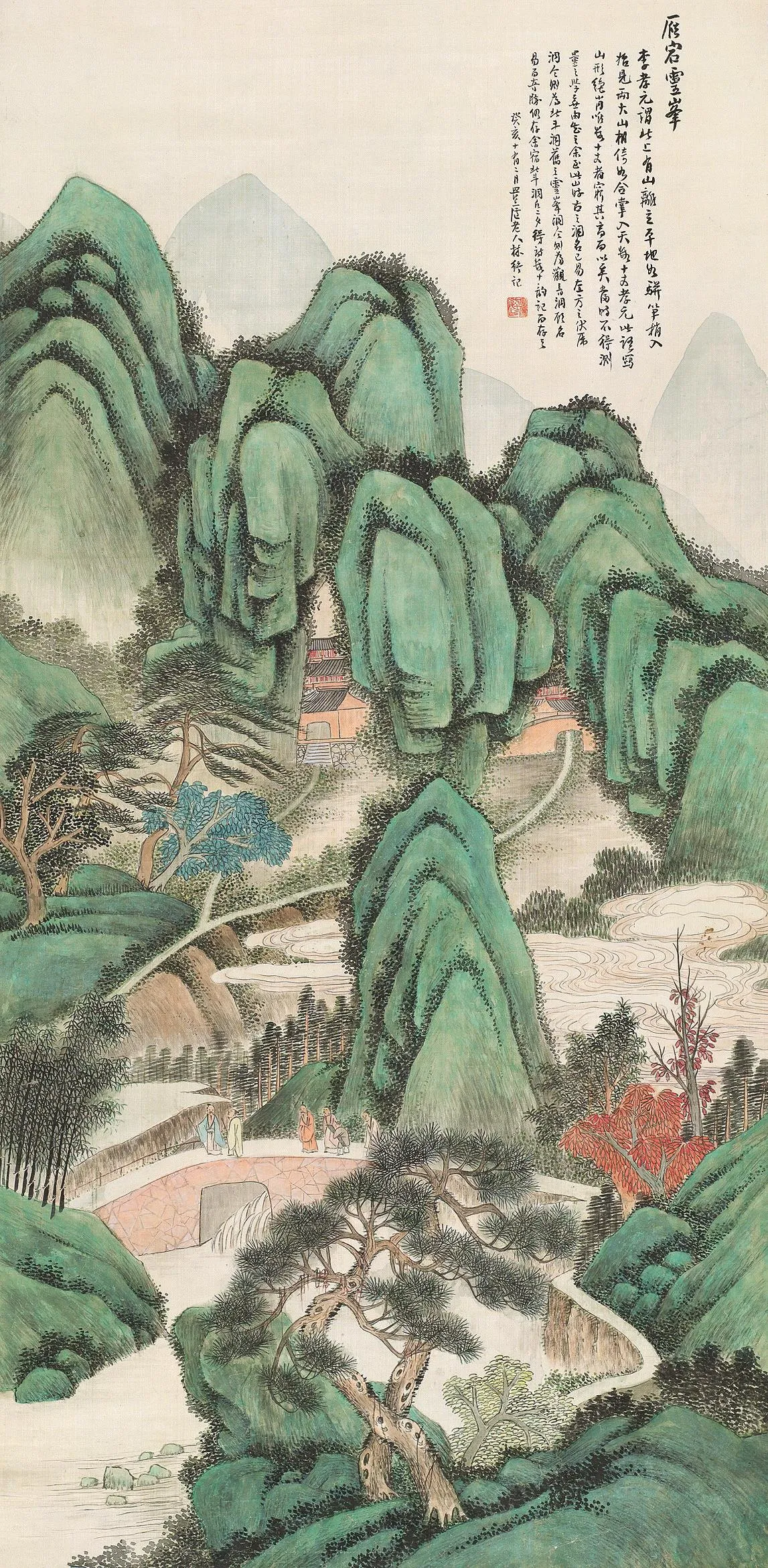

△雁宕灵峰。李孝元谓此上有山,离立平地如骈笋,稍入,始见两大山,相依如合掌,入天数十丈。孝元此语写山行绝肖,唯数十丈者,穷其高而以矣。当时不得测量之学,无由知之,余至此山时,右之洞名已易,左方之伏虎洞,今则为北斗洞,旧之灵峰洞。今则为观音洞,顾名易,而奇胜仍存。余宿北斗洞,凡二夕得诗数十韵,记而存之。癸亥十有二月畏庐老人林纾记。

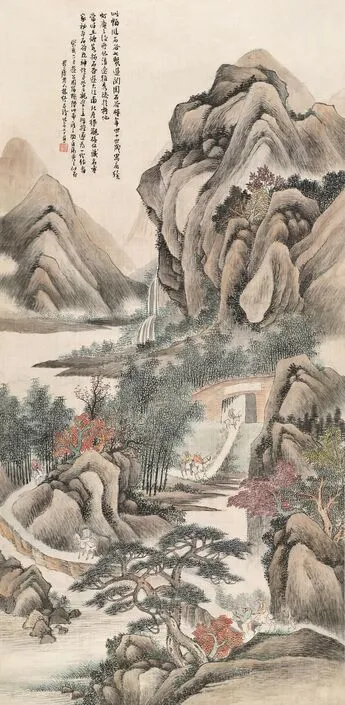

△此幅临石谷七贤过关图。石谷时年44岁,寓居续灯庵之後所作,清逸雅秀,臻扵极地。当时王煙客招石谷逰大江南北,尽得观抚收藏名画家秘本,石谷既神悟力学,又亲受二王指授,遂为一代作者。癸亥六月逰公园,归捡得此本一临之。徵有虎贲之似否?畏庐老人林纾并识,时年七十有一。

钤印:畏庐七十以後作(朱文)、畏庐(白文)、畏庐七十以後作(朱文)、畏庐(白文)

林纾(1852~1924年),原名群玉,亦名徽,又名秉辉,字琴南,号畏庐,别署畏庐居士、冷红生,晚称蠡叟、春觉斋主人等。室名春觉斋、烟云楼。福建闽侯(今福州)人。光绪八年(1882年)举人,官教论。工诗词,能古文,擅书画,其画山水,花鸟皆能,山水宗“四王”,兼法“吴门四家”,偶涉石涛,故其浑厚之中颇有淋漓之趣。花鸟得其师陈文台之传,淡墨薄色,神致生动。历任京师金台书院、京师大学堂教席。著有《畏庐文集》《畏庐诗存》《春觉斋题画跋》《韩柳文研究法》等。亦以意译国外名家小说见称于时。译有《巴黎茶花女遗事》等。

林纾以诸家笔法入画,绘此《山水四屏》。

观一,为林纾以内府藏本之“洞中世界远氛埃,洞外桃花已盛开。天与仙人无量寿,不阅当日避秦来。”诗意作画。是图远绘层峦起伏,煙岚云岫;中作清江蜿蜒,林繁叶茂,茅舍邨居,临江而建。近写灵石洞外,微波粼粼,芳草青青,粉香弥漫,佳木成荫,渔翁放棹,于间逍遥。

读二,为林纾绘灵岩诸景之胜,是图远绘天柱奇峰,高耸如笋,龙湫瀑布,触石腾空,流转飞洒,宛若天龙。中写幽居庙宇,云雾弥漫,篁竹数丛,若隐若现。下绘峭壁环峙,古松参天,翆岩罍罍,溪水潺潺,行旅游客,踌躇崖上,或俯瞰,或寻路,或遥看。其意境恰如明朱希晦诗云“我来看不足,长啸独凭栏”。

赏三,是图所绘“雁荡灵峰"之仙境,远绘危峰叠叠,峭立亘天,如削如攒,如骄笋,如笔之卓挺立,如幞之欹倾斜。读话题所知,右侧合掌峰下之洞,今名谓之观音洞,其内依岩构筑九层楼阁,颇为壮观。近写危崖峭壁,仙云萦绕,虬松盘曲,石桥幽径,五老闲行。

品四,为畏庐居士以石谷《七贤过关图》为本所绘。古之“七贤”众云不一,明杨慎《画品》卷一:“世传《七贤过关图》,或以为即竹林七贤尔……姜孟宾举人云:“是开元日冬雪后,张说、张九龄、李白、李华、王维、郑虔、孟浩然出蓝田关,游龙门寺,郑虔图之。”(参阅明郎瑛《七修类稿·辩证七·七贤过关姓名》)然观其图,临其境,领其意,此作过关七贤应为“竹林七贤”之嵇康、阮籍、山涛、向秀、刘伶、王戎及阮咸七贤。是图绘深山秋境,茂林修竹,石桥古道,丹林点染,七贤携童,策蹇过关,仰观飞瀑,俯堪灵泉,悠然,悠然!

纵观四屏,林纾皆以“三远法”构图,高古深邃,山石以浓墨勾轮廓,后以中锋作牛毛皴、披麻皴,苍欝浑厚,设色或青绿,或淡墨加以赭石渲染,清润空灵。徜徉于此,足可卧游焉!

说明:1.“螺江太傅”为陈宝琛别号。陈宝琛(1848~1935年),字伯潜,号弢庵、陶庵,福建螺洲人,居螺江。宣统元年(1909年)奉招入京,为宣统帝之师。民国十年(1921年),溥仪授予“太傅”之衔,故同邑及后人尊称为“螺江太傅”。

2.王光美(1556~1632年),字季中,号玉沧,浙江永嘉人。王叔杲之子。官至光禄寺大官丞。季中经史子集,无不涉猎,落笔写诗,清俊厚朴,尤游山林,吟咏豪放。文坛宿将,名传海内。

3.“王石谷”即王翬号。

4.“王烟客”为王时敏别号。