农业转移人口市民化成本研究综述:分省测度

吴 波

(安徽行政学院教务处,安徽合肥 230059)

一、引 言

有效有序地推进农业转移人口市民化,既是进一步深化解决“三农问题”的持续动力,也是实现国家新型城镇化发展战略的关键环节。《国家“十三五”规划纲要》已明确将“统筹推进户籍制度改革和基本公共服务均等化,健全常住人口市民化激励机制,推动更多人口融入城镇”作为进一步推进农业转移人口市民化的方向和途径。其中,户籍改革在制度层面的藩篱已逐渐破除,但基本公共服务均等化在实践层面一时还难以解决。俨然,市民化成本已构成了阻碍“更多人口融入城镇”的最直接的显化因素,也是影响市民化意愿的最关键的心理预期。

二、文献梳理与评析

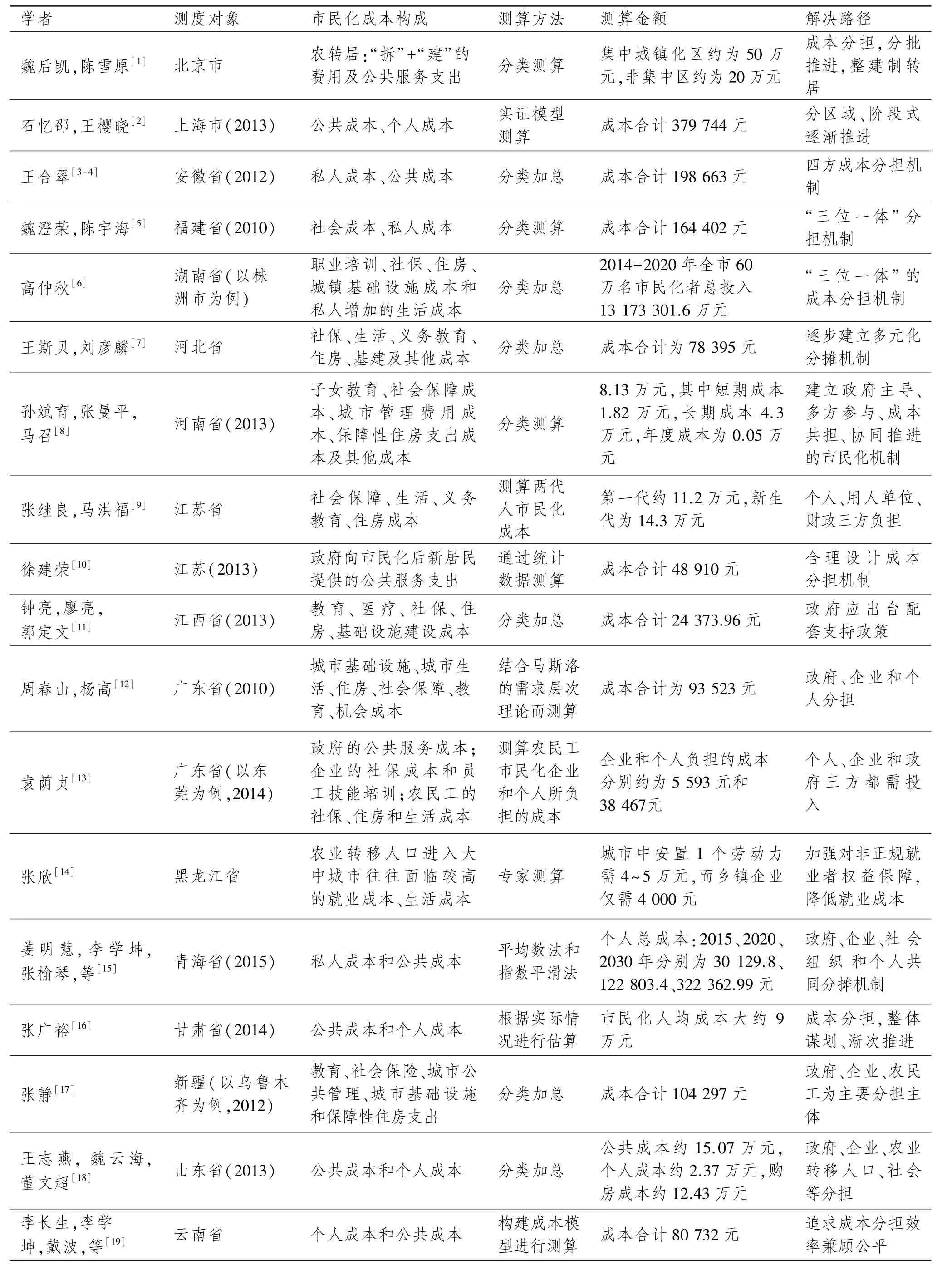

基于农业转移人口市民化的成本是影响市民化进程的关键因素,农业转移人口市民化成本的研究约在2000年后就逐渐增多。可以说,全国(除港澳台外)31个省,每一个省都有相关文献对本省农业转移人口市民化问题进行研究。如果从省际市民化成本的测度视角,全国除天津、内蒙古、山西、宁夏、浙江、海南、贵州、西藏未有明确成本测算研究外,其他23个省(市)都有对本省(市)市民化成本的测度研究(由于新疆、四川、湖北、陕西、重庆等省(市)未有本省(市)市民化成本的研究,就相应选择乌鲁木齐市、成都市、武汉市、西安市、攀枝花市的市民化成本作为代替)。由此,笔者以“表格”汇总的方式,将各省市民化成本测度的研究成果对比展现出来(见表1),以冀推动农业转移人口市民化成本问题的深入系统研究。

表1 农业转移人口市民化分省测度成本问题研究情况

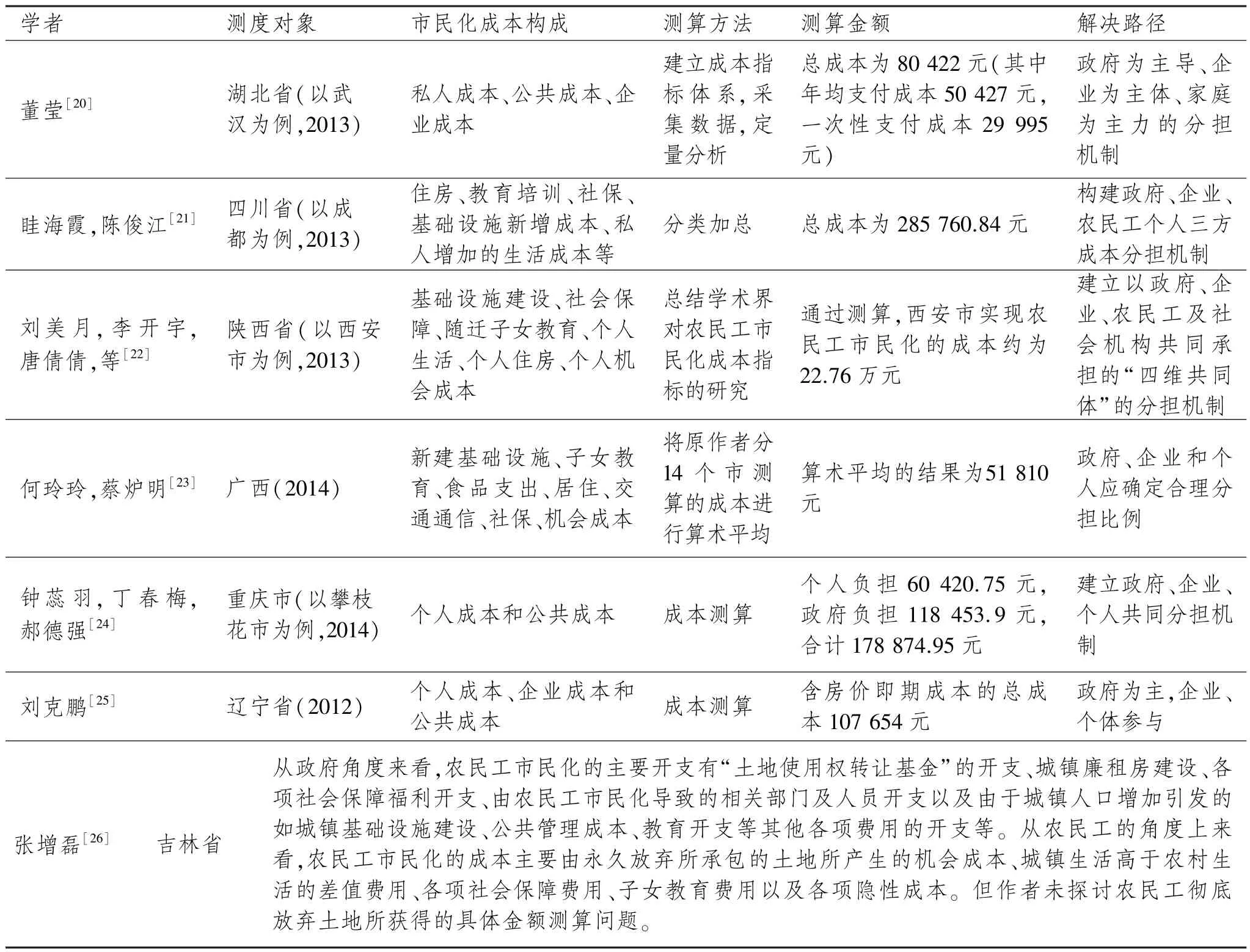

续表1

(一)研究的逻辑架构

除魏后凯等[1]、石忆邵等[2]、徐建荣[10]、钟亮等[11]、眭海霞等[21]外,大多数学者在研究农业转移人口市民化成本问题时的逻辑架构一般都循着“市民化含义解释—成本分类—成本测度方法—成本分担”这样一条主线渐次展开。即,先对“农业转移人口及农业转移人口市民化”的含义分别进行辨识;然后,通过对“农业转移人口市民化成本”的分析和归类,依据有关统计资料或构建实证模型,对农业转移人口市民化的成本进行量化测度;最后,提出建立“农业转移人口市民化成本”的分担机制。

(二)研究的内容模块

1.农业转移人口及农业转移人口市民化的内涵界定

学者们在对“农业转移人口”及“市民化”内涵界定方面基本是以时间、空间的变化为轴,从中央文件或学术论文中找出“概念”的“源”提出时间,并从概念内涵的演化过程进行渐进意义上的界定。如,“农业转移人口”的称谓最早可以追溯到2009年12月召开的中央经济工作会议,经历了“农业剩余劳动力—农民工(新生代农民工)—农业转移人口”的称呼变化,同时,也生发出内涵的变化。学者们在对农业转移人口市民化内涵表述上虽然不尽相同,但多是以身份转换、职业变化、生活方式、思想文化、制度认同、社会支持、迁移理论等为界定要素。经济学博士邱鹏旭[27]较为全面的总结可以作为参考:一是户籍所在地发生变动;二是综合素质得以提升;三是价值观念逐渐转变;四是就业状态趋于稳定;五是生活方式和行为习惯渐次转变;六是社会地位不再边缘化。换句话说,农业转移人口市民化,就是指农村人口在经历生产生活地域空间的转移、户籍身份的转换、综合素质的提升、市民价值观念的形成、职业与就业状态的转变、生活方式与行为习惯的转型后,真正融入城市生活,被城市居民所接受,这样一个过程和结果。

评析:“农业转移人口”概念较为含蓄和中性,具有“阶段性”的特征,是从“农民工”逐渐演化而来,但外延要比“农民工”宽泛。“农业转移人口”就是潜在的“市民”,在成为市民之前的“农民”或者具有成为“市民”意愿的“农民”,均可认为是“农业转移人口”。由此,户籍仍在农村,但已经从农村迁移到城镇工作生活或在农村与城镇之间流动的农业人口是“农业转移人口”最有可能实现市民化的主体。当然,农业转移人口“市民化意愿”的强弱也直接决定着“市民化”进程的快慢。但由于目前“农业转移人口”在“内涵与外延”的界定上还缺乏一个权威的统一解释,因而,在官方文件及学者研究中也还不能统一,农业转移人口往往与农民工、农民等概念未严格区分,存在着相互替代混用的现象;或者说,区分的界限并不明显,需要在一定的语境下方能意会其意,如在笔者梳理的测度市民化成本的文献中,高仲秋[6]、徐建荣[10]、钟亮等[11]、周春山等[12]、张欣[14]、张广裕[16]、王志燕等[18]、李长生等[19]均使用“农业转移人口”概念,其他学者使用的是“农民工”概念。

2.农业转移人口市民化成本的分类

综合已有研究成果,构成农业转移人口市民化的成本有多种,但学者们多从成本性质上将农业转移人口市民化的成本分为两大类:公共成本和个人成本。按照成本承担的对象不同,分为政府、企业、个人三方承担。政府承担的公共成本是指政府向农业转移人口市民化后的新居民提供公共服务所需支出的相关费用,主要包括市民化所需的保障性住房支出、社会保障成本、城市基础设施增加成本、社会治理费用、教育成本及其他成本(如残疾人补助支出)等;企业承担的主要包括社会保障成本和员工职业技能培训、工资待遇提升成本等;农业转移人口个人承担主要包括社会保障成本、住房成本和日常生活成本、子女教育成本。钟亮等[11]、董莹[20]、眭海霞等[21]还提出要考虑机会成本,机会成本主要是指农业转移人口成为市民后放弃来源于农村或农业方面收入,具体包括农地带来的收益和兼业经营收益。但蔡翼飞等[28]等认为农民工市民化成本就是属于城镇化成本,并将城镇化的成本定义为:为支持城镇规模扩张和居民生活水准提高,而进行的物质与资金的增量投入。不过,在所有市民化成本中,因城市房价的高企及住房的刚性需求,住房成本被认为是农业转移人口市民化的最大支出,这一点基本达成共识。

评析:不论从成本承担的对象来分类,还是从成本自身的性质来分类;不论是考虑了可以量化的有形成本,还是考虑了机会成本;也不论是考虑了即期成本,还是考虑了远期成本。各学者对农业转移人口市民化的成本构成异议并不大。总之,学者们研究的市民化成本侧重于经济角度,而且是以“市民化”后(即假定成为新市民)的成本据实来推算。这些成本存在着必需发生的可能性,包括日常生活成本、居住成本和社会保障成本,力争做到成本可测度、更全面。但因采集数据的难度,也存在着将城镇运行成本等同于城镇化成本,城镇化成本等同于市民化成本的简单替代情况。

3.农业转移人口市民化成本的测度方法和结果

学者对农业转移人口市民化的成本测算主要分为两种,一种是利用有关统计数据进行分类加总测算方法,一种是采用实证研究的方法,构建成本-收益模型进行测算。两种方法没有本质的区别,都是基于一定的数据基础,如区域内的成本指标的平均水平,先分项测算再汇总计算市民化成本。有20多位学者对农业转移人口市民化具体需要多少成本进行了测算,其结果见表1。

评析:关于农业转移人口市民化成本的测算,采用的方法不同,显现出的结果也不一样。农业转移人口市民化成本的测度方法多是采用一种较为简单的分类加总法,通过本地区相关的“统计年鉴”中农业转移人口(农民工)数据,结合当地相关指标的标准而进行的一种并不一定十分精确的测算,有的虽然也构建了简单的实证分析模型,但由于数据获得的困难和片面,使得测算的结果存在着较大的差异,如,同样对江苏省农业转移人口市民化成本的测算,张继良等[9]运用AGIL理论,利用第六次全国人口普查资料,依据区域内职工工资、房价平均水平,采用核算的方法测算的第一代农民工的市民化成本约11.2万元,新生代为14.3万元;而徐建荣[10]通过统计数据测算每年农民工人均市民化公共成本为48 910元。

统计学者的测算结果(表2)可知,农业转移人口市民化的成本“大于5万元,小于等于10万元”的相对较多,约占三分之一;30万元以上的只有京、沪;其他几个成本段均至少有3个省,且没有明显的东中西区域分布倾向。

表2 22个省农业转移人口市民化成本测算结果

4.农业转移人口市民化成本分担机制的建立

在农业转移人口市民化成本解决路径上,已往研究均偏向于建立“政府、企业、农业转移人口个人”“三位一体”的成本分担机制。具体分担多大比例,张继良等[9]认为个人、用人单位、财政三方负担比例为33.9%:12.2%:53.9%;周春山等[12]认为是32%:22%:46%;眭海霞等[21]认为是22.37%:21.63%:56%。更有细化的,将政府分为中央政府和地方政府,或在“三位”基础上添加了一个承担主体“社会组织”,变为“四位一体”。

评析:农业转移人口市民化成本分担对于我们这样正在推进城镇化的发展中国家似乎是天经地义的,以致大多研究者尽可能地找出需要承担的对象,尽可能地分担一部分市民化成本。也就是说,农业转移人口市民化并非是哪一方的事,任何一方均有义务承担其中属于自己的那一部分。但罗云开[29]却认为,国内学术界这些年关于建立农业转移人口市民化成本分担机制的研究,可能没有多少理论意义和实践价值。在公共服务供给过程中,政府、企业和个人应分别承担哪些支出事项,对相关金额进行估算并分析是否承担得起等,经济学家已经做了充分翔实的论述,已给出了比较清晰的答案。罗云开提出研究重点应围绕政府向全体居民提供的公共服务水平与经济发展程度和财政收入水平是否相适应方面。

5.涉及的理论基础

已有研究多是借鉴国外学者关于农村劳动力转移理论作为我国农业转移人口市民化成本研宄的理论基础,包括揭示农村劳动力转移到城市动因的Lewis[30]的二元经济理论、Todaro[31]的预期收入理论、Schults[32]的迁移收益与迁移成本间的博弈选择理论;揭示农村劳动力转移动力的Francois[33]、Bogue[34]、Ravenstein[35]的推—拉理论;另外,在成本测度方面,有的运用了AGIL理论,有的运用了需求层次论,有的运用了成本等经济学理论和方法。还有,应用了法国社会学家涂尔干的社会融合理论及以大卫·休谟、亚当·斯密为代表的公共产品理论等。鲁强[36]认为农民工市民化研究是源于发展经济学。

评析:虽然我国的城镇化之路曲折多(模)式,与西方国家一步到位的城市化之路在影响因素、推进机理、实现路径等方面具有较大的差异性,但农业转移人口的市民化目标是一致的,因此,关于农业转移人口市民化的理论基础我国学者会尽可能地从已有的人口迁移理论中力所能及地找到理论的支撑,以最大化佐证中国特色市民化成本研究的固有范式。

三、“农业转移人口市民化成本”研究视点的再深入

(一)“农业转移人口”特征的再认识

“农业转移人口”应视为一个独立的专有名词或专业术语,不宜拆成“农业的转移人口”或“农业转移的人口”来理解。“农业转移人口”是指“将从农业转移出去的具有农村户籍的人口”,表示的是一种过程。这个过程本身就是一种意愿的反映,因此,“农业转移人口”不是一个孤立的静态化概念,具有意愿性、阶段性、动态性的特征。“农业转移人口”的概念也不能简单地认为是农民工概念的延伸和替代,可以认为是在农民与市民的中间过渡体,在转移之前呈现的是农民状态,转移之后呈现的是市民状态。二者的逻辑关系:当农民有了市民化的意愿并付诸努力时,就成为了农业转移人口,在进入的城镇被接纳并且身份发生转变后,就转换成了市民。而农民工只是在城镇就业的农民,如果没有落户城市的意愿,若干年后还要回到农村终其一生,那么农民工就不能称为农业转移人口,农民工可以看作是农业转移人口的潜在主体。当然,农民工个体已处于农业转移人口这个阶段,他们的未成年孩子和劳动能力弱的父母因为抚养和赡养的关系而要依附于农民工,也是具有市民化的可能,也应算作为农业转移人口。由此可见,长时间内,农业转移人口与农民工这两个概念还将长期并存,暂时还不能彼此代替。这两个概念也是历史长河中的阶段性产物,同时,随着城镇化的推进,在城镇化率达到80%以上时,这两个概念将会逐渐被弃用。但是,除非在确有所指“农民工”的情况下,建议尽量使用农业转移人口这个概念,因为大家公认“农民工”概念带有一种歧视色彩。在“市民化”“城镇化”等的表述中尽量使用“农业转移人口”概念,既避免了歧视的嫌疑,又能表达出以居家市民化(而非“农民工市民化”)为主的现实选择与政策导向。

农业转移人口市民化也是一个动态概念,重点在“化”这个过程,“化”这个过程的结果就是成为“市民”,而“化”的过程自然就会产生成本。同时,要对“农业转移人口市民化”的概念进行厘清。要统一认识农民工市民化成本、农民市民化成本、农村劳动力转移成本、人口城市化成本等概念的内涵,注意不同语境下的正确使用,而不能随意地混乱或交织使用,给人造成词不达意的困惑。

(二)“农业转移人口市民化”成本测度可行性的再认识

成本属于经济价值范畴,是为了某种目的而投入的人、财、物的货币表现或付出的代价。成本核算是指在一定期限内可计量的投入。目前,农业转移人口市民化成本的测度研究尚未形成公认度和系统性较强的方法,导致测算结果各不相同。对那些难以计量却又会实实在在发生的诸如环境成本、意愿成本、素质提升成本等,如何测度还值得深入探讨。由此,对农业转移人口市民化成本的测度需从以下几个方面再认识:

首先,需明确一个期限。而现有在核算农业转移人口市民化成本时,多是以一年为期限的,但有些成本是跨年度的,且逐年投入也不同,如公共基础设施项目工程;有些成本是依据当地财力承受度而决定是否投入及投入多少,如公共文化建设,因此农业转移人口市民化的成本测度也应该以“动态”的视角,这种“动态”体现在政策、购买力与时间方面的非静态化。

其次,成本因地、因人不同而会产生一定的差异,因而,不能一刀切式进行市民化成本的核算。由于城市规模不同、区域经济发达程度不同、城市包容力不同、公共财政承受力不同,以及农业转移人口个体的生活水平要求、家庭财力基础、就业能力等均具有差异性,由此,某种程度上讲,农业转移人口市民化成本具有不可测与不可比。但这并不意味着就不要测度农业转移人口的市民化成本,而是在成本测度时,除了可量化的显性成本(如衣食住行等日常生活成本与生老病死的基本社会保障成本),还需要关注难以量化的隐性成本(如就业成本、新的社会支持网络构建成本及机会成本等);要正确认识公共成本的公共福利性,由于公共产品具有效用的不可分割性、消费的非竞争性和受益的非排他性,因此,不能简单地将一次性公共成本的投入平摊到市民化的农业转移人口个体上,要考虑农业转移人口市民化的无限期性与公共成本投入的有限期性。另外,对农业转移人口的个体收益与公共收益也应有所考量,农业转移人口农村集体资产的收益特别是土地收益,在国家对农村土地三权分置改革的推动下,土地的收益如何准确、公正地核算值得探讨。

再次,成本测算只是一种估算和指导性的测算实验,在实践中需要不断修正和完善。因此,市民化成本的构成方面需要修正:个体成本应重点计算农业转移人口能够立足于城镇的成本,那首当其冲的便是“安居乐业”的成本,也就是就业与住房方面的支出。就业成本实际上指的是可以在城镇获得的工作机会和城镇收入,住房成本可以考虑放弃农村宅基地给予等价值的补偿。政府要在提供就业能力培训和就业机会方面及退出农村宅基地的补偿政策方面有所作为。公共成本要考虑城镇的承载力和公共产品提供的能力,不能急功近利的为“城镇化率”的提高而赶农民进城,强迫市民化。

另外,在进行市民化成本测度时,测度对象是农业转移人口,而且是对市民化存在预期假设的农业转移人口,实际上,我们可以换一个角度,跳出农业转移人口自身的市民化成本测度圈子,而直接就用城市公共成本平均投入量作为市民化的公共成本,个体成本可以用城镇居民人均消费支出来考量。

(三)“成本分担机制”实践价值的再认识

实践中,农业转移人口市民化与新型城镇化建设关系紧密、相辅相成的,不解决市民化问题的城镇化是违背“以人为核心城镇化”的推进主旨的。因此,农业转移人口市民化的顺利实现既是新型城镇化有效推进的基础,也是二者相得益彰关系的验证。在农业转移人口市民化成本分担方面,实际上已经建立了较为有效的“成本分担机制”。如在社会保障支出方面,国家、企业和个人三方都相应地规定了五险一金的缴纳比例,充分体现出国家、企业、个人三方负担的责任。对涉及到公共基础及兜底性质的公共服务等纯公共产品的,均有政府公共财政分担;对涉及到农业转移人口个体生活消费支出方面,属于私人产品性质的,理应就由市民化个体承担;对于半公共产品性质的如高等教育、医疗等,则有政府和私人共同承担。市民化成本对国家、企业、个人的支出的敏感度都是不断提高的,往往牵一发而动全身,因此,对于农业转移人口市民化成本分担问题不是“要不要分担”的问题,而是“如何更加合理有效分担”的问题,如何做好三方负担的边界和监督落实到位的问题。一方面要防止公共财政的“寻租”行为,另一方面也要杜绝私人过度“搭便车”的行为;既要适当减轻“企业的负担”,又要监督企业切实履责防止不负担或少负担的投机行为。

(四)“农业转移人口市民化成本”与市民化意愿关系的再认识

常态化来看,农业转移人口市民化成本与市民化意愿间存在着负相关的关系,即市民化成本越大,市民化意愿越弱。但从经济角度综合来看,市民化成本只是影响意愿的一个重要方面,不能忽略市民化收益问题。市民化收益主要有来自于城镇(非农业)现实收益和来自农村(农业)预期收益两大类,即使城镇(非农业)现实收益较高使得市民化成本相对较为轻松,但如果来自农村(农业)预期收益(主要是农地及宅基地)大于城镇(非农业)现实收益,市民化意愿仍会较弱,由此,市民化意愿是与市民化成本和收益综合平衡结果相关的。

[1]魏后凯,陈雪原.中国特大城市农转居成本测算及推进策略——以北京为例[J].区域经济评论,2014(4):114-122.

[2]石忆邵,王樱晓.基于意愿的上海市农民工市民化成本与收益分析[J].同济大学学报(社会科学版),2015(4):50-58.

[3]王合翠.安徽省农民工市民化的私人成本研究[J].衡阳学院学报,2015(4):72-75.

[4]王合翠.安徽省农民工市民化的公共成本研究[D].合肥:安徽大学,2015:27-33.

[5]魏澄荣,陈宇海.福建省农民工市民化成本及其分担机制[J].中共福建省委党校学报,2013(11):113-118.

[6]高仲秋.新型城镇化背景下株洲市农业转移人口市民化成本分担机制[J].南方农业,2016(12):141-142.

[7]王斯贝,刘彦麟,杨文杰.河北省农民工市民化成本分摊测算研究报告[J].经营管理者,2016(6):61-62.

[8]孙斌育,张曼平,马召.河南省农民工市民化成本变动影响因素研究[J].市场研究2015(3):20-24.

[9]张继良,马洪福.江苏外来农民工市民化成本测算及分摊[J].中国农村观察2015(2):44-56.

[10]徐建荣.新型城镇化下江苏农民工市民化成本探析[J].现代经济探讨,2015(2):73-77.

[11]钟亮,廖亮,郭定文.江西省新型城镇化农业转移人口市民化成本测算研究[J].中国工程咨询,2014(11):22-24.

[12]周春山,杨高.广东省农业转移人口市民化成本——收益预测及分担机制研究[J].南方人口2015(5):20-31.

[13]袁荫贞.快速工业化地区农民工市民化成本测算——基于企业和个人视角[J].云南农业大学学报 (社会科学),2016(4):20-24.

[14]张欣.黑龙江省农业转移人口市民化存在的问题及对策研究[D].哈尔滨:东北农业大学,2013:14-30.

[15]姜明慧,李学坤,张榆琴,等.农民工市民化的成本模型及测算机制[J].中国集体经济,2016(18):75-76.

[16]张广裕.农业转移人口市民化成本估算与分担机制研究[J].宁夏大学学报(人文社会科学版)2015(6):145-152.

[17]张静.农民工市民化成本测算及其分担机制构建[D].乌鲁木齐:新疆大学,2014:21-45.

[18]王志燕,魏云海,董文超.山东省农业转移人口市民化成本测算及分担机制构建[J].经济与管理评论,2015(2):125-131.

[19]李长生,李学坤,戴波,等.云南省农民工市民化成本测算及分担机制研究[J].云南农业大学学报(社会科学),2015(6):1-7.

[20]董莹.武汉市远城区农业转移人口市民化成本及分担机制研究[D].武汉:华中师范大学,2014:21-47.

[21]眭海霞,陈俊江.新型城镇化背景下成都市农业转移人口市民化成本分担机制研究[J].农村经济,2015(2):119-123.

[22]刘美月,李开宇,唐倩倩,等.新型城镇化背景下农民工市民化成本测算及其分担机制构建[J].江西农业学报2016(3):113-118.

[23]何玲玲,蔡炉明.农民市民化成本和收益的博弈分析——以广西新型城镇化建设为例[J].岭南师范学院学报,2016(2):170-176.

[24]钟蕊羽,丁春梅,郝德强.攀枝花市农民工市民化成本调查[J].现代商贸工业,2016(6):124-126.

[25]刘克鹏.辽宁省新型城镇化的收益成本测算与分享分担机制研究[D].沈阳:辽宁大学,2015:33-48.

[26]张增磊.吉林省农民工市民化的难点与对策与研究[D].哈尔滨:东北农业大学,2013:18-30.

[27]邱鹏旭.对“农业转移人口市民化”的认识和理解[EB/OL].(2013-03-13).http://theory.people.com.cn/n/2013/0313/c40537-20778267.html.

[28]蔡翼飞,魏后凯,吴利学.中国城镇化成本的度量研究[J].发展研究,2014(1):4-13.

[29]罗云开.建立农业转移人口市民化成本分担机制:质疑与辨析[J].财经问题研究,2015(6):87-92.

[30]LEWIS W A.Economic Development with Unlimited Supplies of Labour[J].The Manchester School,1954,22(2);189-191.

[31]TODARO M P.Model for Labor Migration and Urban Unemployment in Less Developed Countries[J].American Economic Review,1969,59(4):138-148.

[32]SCHULTZ T W.Investment in Human Capital[M].Chicago:University of Chicago Press,1964:48-62.

[33]FRANCOIS H.The new Rural-urban Mobility in China[J].Journal of Socio-economics, 2000(9):39-56.

[34]BOGUE D J.Principles of Demography[M].New York:John Wiley and Sons,Inc.1969.

[35]RAVENSTEIN E G.The Laws of Migration[J].Joumal of the Royal Statistical Society, 1985(7):63-87.

[36]鲁强.农民工市民化问题研究综述——研究范式、现实障碍与路径趋势[J].山东财经大学学报,2017(3):46-59.