探讨针灸结合康复训练对偏瘫早期患者下肢运动功能的影响及临床疗效

班友长

(东南大学附属中大医院江北院区,江苏 南京 210000)

偏瘫,临床上也被称为半身不遂,指的是同一侧面肌、舌肌下部、上下肢运动障碍[1]。偏瘫对患者的身心健康与生活质量产生着严重的影响,偏瘫早期是偏瘫的最佳治疗时期,通过采取有效的措施,促进运动功能的恢复,对提高患者的生存质量有着重要的意义。为探讨针灸结合康复训练对偏瘫早期患者下肢运动功能的影响及临床疗效,现对100例偏瘫早期患者进行分组实验,具体报道如下。

1 资料与方法

1.1 临床资料 选取2016年10月-2018年10月期间的100例偏瘫早期患者当作研究对象。入选标准:①存在单侧下肢活动障碍症状,符合全国脑血管病学术会议关于偏瘫的诊断标准[2];②经颅脑CT、MRI等影像学检查确诊;③偏瘫时间≤1个月;④生命体征稳定,认知功能正常,可配合检查、治疗及康复训练;⑤签署知情同意书,并经医院伦理委员会批准。排除合并严重器官功能损伤、精神系统疾病、认知障碍、视觉障碍、无法配合治疗及骨骼肌肉病变所致下肢功能障碍。按照治疗方案的不同,将100例偏瘫早期患者分为2组,各50例。对照组:男28例,女22例;年龄43岁-78岁,平均(65.24±3.41)岁;发病时间11天-28天,平均(18.52±2.34)天;左侧肢体瘫痪25例,右侧肢体瘫痪25例。研究组:男30例,女20例;年龄45岁-80岁,平均(64.48±4.23)岁;发病时间10天-30天,平均(18.25±2.27)天;左侧肢体瘫痪27例,右侧肢体瘫痪23例。经统计学分析,2组的一般资料无明显差异(P>0.05),有可比性。

1.2 方法 对照组采取常规治疗方法,即给予抗凝药物、调脂药物、活血化瘀药物、抗血小板凝集药物、脑保护剂以及营养神经药物等进行治疗。在常规治疗的基础上,研究组采取针灸结合康复训练的方法。①针灸:取穴为丰隆穴、悬钟穴以及患肢的阳陵穴、足三里穴。针刺上述诸穴,患者出现麻胀感之后,连接电针治疗仪,以患者耐受为准,每次30 min。另外取臂臑穴、合谷穴、肩髃穴、风市穴、曲池穴、血海穴、外关穴,采取平补平泻法进针,患者出现麻胀感之后,留针30 min,每天1次,每周5次。治疗3个月。②康复训练:取健侧卧位,用㨰法、按压法按摩患肢,放松患肢关节与肌肉,使皮肤发热,加快血液循环,改善痉挛症状。先被动训练下肢,按照从远端到近端的顺序,开展屈伸、外展以及内外旋等被动训练,遵循循序渐渐的原则逐渐扩大下肢的活动幅度[3]。训练主动翻身、独立坐起,可先由护理人员协助翻身、侧卧坐起,并逐渐过渡到主动翻身、自行独立坐起。然后逐步开展上下床坐姿平衡、扶床站立、站立平衡、扶拐步行、上下楼梯等训练活动,提高患者的上肢控制能力。病情稳定后,可开展自行穿脱衣、如厕等日常生活功能训练,提高患者的生活自理能力。

1.3 观察指标 采用简式Fugl-Meyer运动功能评分法(FMA)、功能综合评定量表(FCA)、Bmnnstmm分期以及踝背屈主动关节活动度(AROM)对患者的下肢运动功能情况进行评估[4]。分别于治疗前、治疗3个月后评估患者的下肢运动功能。

1.4 统计学方法 数据分析用SPSS 21.0软件。计数资料采用率(%)表示,组间比较采用χ2检验;计量资料采用均数±标准差(Mean±SD)表示,组间比较采用t检验,以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

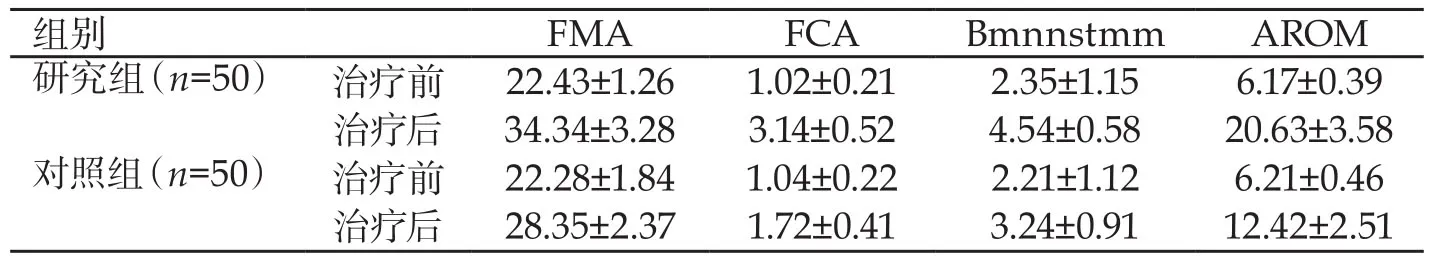

治疗前,2组下肢运动功能比较,差异无统计学意义(P>0.05);治疗后,研究组的下肢运动功能恢复情况明显优于对照组,差异有统计学意义(P<0.05),见表1。

表1 治疗前后2组的下肢运动功能情况比较(Mean±SD)

3 讨论

偏瘫是急性脑血管疾病的主要症状,中老年人是偏瘫的高发人群,近年来,随着老龄化社会的发展,偏瘫的发病率逐渐提高,发病人数不断增多,且发病人员逐渐朝着年轻化的方向转变,诱发偏瘫的病因也越来越多。中医认为,偏瘫主要是阴阳失调所致,诱发气血逆乱、肝肾亏虚、水不涵木,进而引起痰瘀阻络、营卫失和,导致肢体运动功能障碍[5]。临床治疗偏瘫,重点在于恢复下肢运动功能,提高患者的日常生活能力与生活质量。

偏瘫患者的下肢运动功能下降,甚至下肢运动功能丧失,随着病程延长,可导致神经元、肌肉继发性改变,若不进行及时、有效的治疗,便会产生多种后遗症,因此,偏瘫早期需要开展有效的康复训练。偏瘫早期患者通过开展康复训练,可促通神经肌肉,刺激机体反射,使瘫痪肢体从被动活动到主动活动,抑制肌张力的异常增高,促进丧失神经功能最大限度的恢复。康复训练的作用机理在于,大脑高级运动中枢具有较强的可塑性,脑细胞遭受损伤后,适当刺激邻近区域的脑细胞,便可对受损区域功能产生代偿作用,从而促进脑皮质运动区功能重组[6]。

针灸是中医常用疗法,具有调和经脉、疏通气血、改善脑血管循环的效果。偏瘫早期患者采取针灸疗法,可激活患肢感觉、增强肌张力、促进患肢运动功能的恢复,还可对运动中枢萎缩进行有效预防。针刺足三里穴、合谷穴、肩髃穴、曲池穴、外关穴,可促进血液循环、改善肢体偏瘫;针刺足三里穴、臂臑穴、风市穴、血海穴,可改善体内痰瘀阻络、纠正气血逆乱状况。反复针刺诸穴,还有利于促进高级运动中枢的兴奋以及反射弧的重建。中医针灸更注重调节气血,来促进肢体运动功能的恢复。总之,针灸结合康复训练治疗偏瘫早期,可达到良好的协同效果,改善机体反射功能,促使皮质功能的重建,从而可以促进患肢主动活动,增强患肢的协调能力。本研究结果证实了,针灸结合康复训练对偏瘫早期患者有着积极的影响,可改善患者的踝背屈主动关节活动度,提高患者的步行能力,有利于增强下肢运动功能。

综上,为偏瘫早期患者实施针灸结合康复训练的治疗方法,可以促进下肢运动功能恢复,疗效确切,值得推广。